论习语的可分析性——以 kick the bucket为例

2011-07-27刘向东

刘向东

(天津科技大学 外国语学院,天津 300222)

1.引言

习语问题错综复杂,对习语的不同定位直接折射出不同语言学派对语言问题的根本分歧。作为一种特殊的语言现象,习语应该只有一种科学的语言学定位。可事实却相反,有的语言学家,如 Chomsky(1965)、Fraser(1970:22)主张习语属于词汇层。他们的理由是习语不具有语义合成性,习语的意思是作为整体分配给它的形式的,组成习语的每个个体词的词义与习语意思无关。例如,Spill the beans作为习语的意思是“泄漏消息”,这与组成它的三个词中的任何一个都无语义关系,所以“泄漏消息”是作为整体分配给spill the beans这一形式的。但是,另外的语言学家却提出了完全不同的看法,认为习语实际上是具有分析性的,如Cacciari& Glucksberg(1991)、Gibbs& Nayak(1989)、Gibbs、Nayak& Cutting(1989)、Wasow,Sag& Nunberg(1983)等都认为习语实际上是可分解的(decompositional)或可分析的(analyzable)。也就是说,习语中的个体词对习语整体的意思具有贡献。本文试图以kick the bucket为体例,通过探讨其作为习语在语言系统中的形成与运作机制,来阐释习语可分性对于习语、乃至整个语言系统的价值。研究发现,这种价值是理据性的,其作用与一个词的理据性地位相同,是语言词汇系统经历历时变化在共时层面留下的印记,与习语意义没有必然的联系;习语的可分析性是构词法意义上的可分析性;归根结底,习语的机制和词汇机制是一样的,习语是词汇系统中特殊的一员。

2.关于习语可分析

习语的可分析性受到当今语言学界的广泛关注,被很多语言学家拿来批评生成语言学的“词法+句法”式的“模块论”。例如,Langacker(1987:24-25)提出:“明确区分句法和词法是没有实际意义的,因为这样做的人根本没有全面考察过词库本身,这样的讨论建立在某种值得怀疑的假设之上,只是为了构建必要的句法特征而服务的。”他认为,尽管有些习语的结构是完全模糊的,但大多数习语都在一定程度上具有可分析性,一句习语的整体意义在特定方面总是可以归因于特定的词或词素。所以,他认为生成语言学针对习语提出的两个假设是站不住脚的:一个是习语的不可分析性,即习语的意思是一个整体,与它的组成部分之间没有一致性;另一个是习语只是一个单一的形式。在此基础上,他归纳说:“把习语看作主要是模糊结构或固定短语的做法未免太简单化了。”他认为,习语是已经规约化的语义和符号的复合体,已经成为一种固定的构造,这种构造中的关系即使在句子结构变化后也还是可见的。

Fillmore et al(1988)从以下三个角度对习语进行了描述和区分:编码/解码特征(encodingdecoding)、合语法不合语法(grammaticalextra-grammatical)特征以及语用特征(pragmatic)。在谈到第二个角度时,Fillmore et al.提出,合语法型习语可以用语法予以分析,但语义上存在非常规性,例如在“kick the bucket、spill the beans”中,动词和名词短语都在你期望的地方出现。不合语法型习语不能用语法予以分析,如“first off、all of a sudden”。这类习语当然也有语法结构,但这些结构无法用我们熟知的语法规则解释。

Gibbs&Nayak(1989)根据习语的可分析程度将习语分为三类:可正常分析习语(normally decomposable idioms)、不可正常分析习语(abnormally decomposable idioms)和不可分析习语(non-decomposable idioms)。他认为,习语绝大多数是可以分析的,通过字面意义可以直接推导出习语意义的属于可正常分析习语,如a figure of fun(被取笑的对象);不能通过字面意义直接推导,而须通过概念隐喻(conceptual metaphor)在习语的字面意义与隐喻意义之间建立映射关系的称为不可正常分析习语,如成语“walk on the thin ice——如履薄冰”就是基于LIFE IS A JOURNEY的概念隐喻,由JOURNEY所在的源域映射到LIFE所在的目标域而形成的。根据Gibbs的观点,只有极少数习语如kick the bucket(过世)和rain cats and dogs(倾盆大雨)是不可分析习语。

以Gibbs的分析方案为基础,Glucksberg(1993:17-18)进一步将习语划分为可分析隐性(compositional opaque)、可分析显性(compositional transparent)和准隐喻型(quasi-metaphorical)三类。Glucksgerg所指的的可分析隐性习语实际上就是Gibbs三分法中的不可分析习语。他认为,虽然在这类习语中语法结构与语义之间的关系不明确,但是从历时的角度看,它们也是可以分析的。如kick the bucket,从历史语言学的角度分析就有两种解释:一是指人上吊时用绳子套上脖子、把垫脚的木桶踢开就会被吊死;二是特指在英国诺福克郡,宰猪时将猪的双脚绑起来倒悬在横杆(bucket)上,猪蹄一上横杆就表明猪蹬腿儿,即猪死了。Glucksberg的可分析显性习语与Gibbs的不可正常分析习语基本相同,都是指语义通过隐喻从源域(source domain,SD)到目标域(target domain,TD)的映射(projection)予以实现。而准隐喻型习语较为特殊,指通过人们普遍掌握的百科知识可以轻易推断出语义的习语。譬如take coals to Newcastle(多此一举),众所周知,Newcastle是英格兰北部著名的产煤区,向此地运煤自然是毫无必要、多此一举了。

Gorbet(1973)在习语的可分析性方面提供了句法学证据,他以英语中的“回指关系”(anaphoric relations)为例,证明了在常规语言条件下回指词的用法同样在习语中也适用,例如:代词化和缺省。在句子After making no headway all morning we finally made some in the afternoon中,他认为,“make headway”作为一个习语,意思是取得进步。按照传统的分析方法,它应该是一个整体,不能做句法分析,可是在主句中,“some”分明是回指前面的“headway”。这说明“some”与“headway”体现出与常规语言中一样的句法关系,习语“make headway”是可以分析的。

Sweetser(1999:132-3)在谈到“语义组合”(compositionality)时认为,“组合”关系是实际存在的,但是成千上万的例子证明,语言的“组合性”并不是适用于所用情形,在有些情况下,“组合性”就会失效,习语就是其中之一。Taylor(2002:97-104)在承认“组合性”的基础上,对“严格组合性”提出质疑,认为语言应该是“部分组合”(partial compositionality)的。在习语这一问题上,Taylor认为“不可分析性”不是习语的问题,问题在于我们如何去界定习语与非习语。例如英语中的“N by N”这一结构,我们可以说“one by one”、“year by year”,却不能说“century by century”。分明“year by year”作为习语与“kick the bucket”这样的习语具有不同的地位。最后,Taylor把习语理解为一种“构式”。

除了以上所述,还有许多学者从不同角度出发,分析习语的可分析性,有的旨在否定习语的词法地位,有的旨在说明语言的“连续统”特征。习语具有可分析性的观点可总结如下:传统上被归为词汇层的习语实际上很多是可以用句法语义规则分析的,这种可分析性证明,词法和句法之间没有明确的界限,构成一个“连续统”。事实上,Langaker的认知语法以及Goldberg的构式语法的建立都把习语的可分析性作为强有力的证据,对生成语言学的形式句法提出挑战。

造成习语研究混乱的一个重要因素是学界对习语的定义不统一。什么是习语?什么不是习语?或者习语是什么?这是一个需要长期探讨的话题。本文的目的不是要解决习语定义这一问题,而是试图通过分析一个我们都承认的习语体例,从其产生与应用过程中窥探习语这类语言现象背后的机理,以望从宏观的视角对习语乃至整个语言体系的分析性特征进行把握。

3.kick the bucket习语化过程多维视角分析

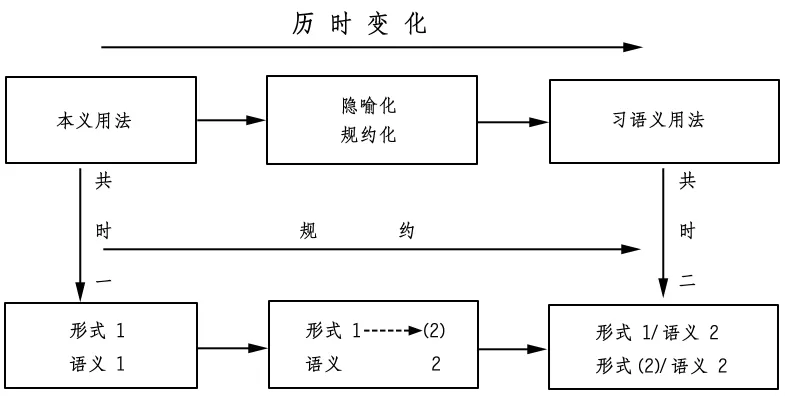

一个习语产生的过程相当复杂,涉及语言运作的许多因素,具体来说包括:语言历时变化,语言在不同共时平面的应用,语言级阶重组,隐喻化。这些因素共同作用,使一个语言符号在语言系统之内获得习语的价值。反过来,我们在确定习语的归属,定位习语的级阶时也需要把其置于体系之内,这样,表面看似矛盾的现象就会在系统之内各归其位,各得其所。以下是习语化过程的多维模型:

如上图所示,在语言共时平面一,一个复杂语言符号如kick the bucket只有一个意思:踢桶。这时,kick the bucket只是一个普通的VP,其句法结构可分析如下:VP[V[kick]NP[Det[the]N[bucket]]]。这一结构中,kick、the 和 bucket分别具有各自独立的句法功能,在短语投射过程中都是终端节点。随着语言的发展,在具体应用过程中发生隐喻用法。例如上文谈到的用kick the bucket通过隐喻来表征“猪踢横杆死”或“人上吊踢桶死”。到底哪一种说法更准确,现在已经无从考察。但有一点是确定无疑的,那就是肯定在过去某一时刻,有人用kick the bucket喻比die。这一隐喻用法如果只作为个体发生,就会昙花一现,消隐在语言历史中。事实上,这样的隐喻每时每刻都在发生,而每时每刻又都在消失。但是,如果某一隐喻表达式,如kick the bucket,经历从个体发生到种群发生,即经历隐喻化过程,在语言中通过规约慢慢固化下来,成为固定的表达die意思的方法。这时,假设就在语言共时平面二,我们就获得了一个新的语言符号:习语kick the bucket。语言虽然还用 kick,the和bucket的声音组合作为语音材料,但符号的另一面“意义”已经发生质的变化,从“踢桶”变为了“死”。当然,在隐喻化、规约化过程中,原来的语音形式也可能发生变化,例如,可以丧失一个成分,由形式1变成形式(2)。但无论如何,隐喻化、规约化过程之后,我们获得的都是一个形式和意义的重新配对,这是语言表征层面的异质同构。Kick the bucket在取得习语地位之后,就不能再分析成VP[V[kick]NP[Det[the]N[bucket]]],而应分析成 VP[kick the bucket]。这其中,成分kick、the和bucket都不再是独立的词,不能作为终端节点进行投射。

4.习语化的机制分析

从上面对kick the bucket的习语化过程分析我们可以看出,习语化最终产生的是一个由一个形式与一个意思组成的配对体,这正符合索绪尔对符号的定义:一个概念和音响形象的复合体(Saussure,1999:66-67)。根据这一定义,kick the bucket习语化后应该是一个符号,相当于一个词,一面是音响形象[kikσa︱bakit],另一面是表征的意思“死”。但是,在第二部分中,我们谈到的所谓的习语可分析性又作何解释?下面,我们就通过分析关于kick the bucket各方面的因素,来确定这些可分析性的实质。

4.1 历时变化与共时理据

根据Saussure(1916:101-189),对语言的研究要把共时和历时分开。历时是对语言发展进化过程的研究,是动态变化的,共时是对语言某一状态的研究,是静态的。毫无疑问,区分历时与共时对语言研究的非常必要的。以语法研究为例,一种语言的语法可以分成不同的状态,如英语有中世纪语法、莎士比亚时期语法、当代语法、现代语法等。据Haegeman&Guéron(1999:450)考察,现代英语中不允许指示代词与物主代词连用,但是,这种用法在古英语中却可以。例如,我们可以说That mine murnede mod,意思是:That my sad spirit。在词汇层面,语言的变化更为普遍,一方面是语音的变化,例如历史语言学研究的语言谱系;另一方面是意义的变化,例如,现代英语中sad一词的前身是satt,意思是smile或happy,与sad正好相反。Satt如何变成sad,莎士比亚语法如何演变成现代英语语法是历史语言学家所关心的话题。但是,有一点我们可以确信,我们不能用莎士比亚语法否定现代语法,不能用satt否定sad,这就体现出分清历时和共时的重要性。

把习语化过程置于共时和历时的关系中,其面目就变得一目了然。对于一条习语来说,在习语用法产生之前,其构件之间属于常规语言的句法结构和语义组合。例如,kick the bucket在成为习语之前,是一个动宾结构VP,其中包含一个动词V(kick)和一个名词短语NP(the bucket),用括号法可以表示为VP[V[NP[DET N]]]。很明显,在这一结构中,限定词the先和bucket组成名词短语NP,然后再和V组成动宾结构。

从语义上来说,动词kick后面跟一个内论元,是“踢”这一动作作用的对象,动词和它的作用对象构成一个动宾结构。在动宾结构中,the要先和bucket组合,限定其后的名词,说明是一个特定的桶。然后the bucket(义为“这个那个桶”)作为整体与及物动词kick(义为“踢”)组合,构成“踢这个那个桶”的意思。

但是,在经过历时变化,习语产生后,这种句法关系与语义组合在其习语用法中就不再存在。当然,因为语言中还存在kick(踢)和bucket(桶),所以我们还可以说kick the bucket(踢桶),但这已经是语言的常规用法,而非习语。如果有人想表达“死”时说:he kicked the bucket last night。他所关心的是he died,至于死者是否踢了桶,他并不关心。换句话说,kick the bucket这时是作为“死”的表征,而非“踢桶”。

Kick the bucket成为习语后,因为是一个符号,曾经在kick the bucket中所存在的句法与语义关系就自然成为习语产生的理据。这种理据存在于共时,是语言发展变化留下的的痕迹。在语言运作过程中,理据可以被随时激活,表达一定的内涵,例如he kicked the bucket表达“死”有戏谑的色彩,就像“他蹬腿了”,“他咽气了”。但无论如何,这与踢不踢桶无关。还有,正因为原来的“踢桶”在习语中已经成为理据,“踢”与“桶”之间的动宾关系就不再成立,那kick the bucket就不再是一个动宾短语,而降级为一个词。这里涉及到语言级阶的变化与重组,我们在下文会详细论述。

4.2 习语化、隐喻、规约

传统上,隐喻只被看作是一种语言现象,而现代隐喻理论认为,隐喻是从一个概念域到另一个概念域的系统的、对应的映射(Lakoff&Johnson,1980),也就是说,隐喻性语言的背后是隐喻性思维。语言的隐喻化、转喻化用法是语言新意义产生与释解的重要机制。例如,假设有人对你说:you are a pig。因为事实上你不是一个pig,而是一个人,他只不过是想用pig的“脏”、“聪明”等特征来形容你,也就是用pig来表征“脏”、“聪明”等意思。假如pig的这一用法经过规约,语义发生固着,pig就在符号系统内获得了一个新的义项,对这一义项的使用就不再属于隐喻。我们可以说:she is pig,it is pig,this water is pig,等等。但是,虽然语言的隐喻用法无处不在,最后通过规约、沉淀,在语符上固定下来的却相对较少,习语就是其中之一。语言学上的规约化是指一个达成社会协议的过程,在这个过程中,一个人的个体语言试图与他人的或社区的语言保持一致(Burling,2005)。

这样,kick、the和 bucket在习语化之前组合,只有一种释义“踢桶”。假设英语词汇总量在任何时候都为 a,那kick、the和bucket这时都是a的一个成员。因为这时kick the bucket属于正常的词汇组合而成的动宾短语,所以不包含在a中。接下来,kick、the和bucket发生即时性的隐喻用法:用踢桶kick the bucket喻比猪死或人死。就像上文所说的you are a pig的道理一样。假如这种隐喻用法只停留在即时性的层面,不经过规约和语义固着,那kick the bucket就永远在a之外,语言的词汇总量也没有变化。但事实是,kick the bucket经过了语义固着和规约化过程,最后不再特别地喻比猪死或人死,只是一般意义上的死亡,人们在看到表达式时也不再去管踢桶与否。这时,kick the bucket就获得了新的价值,成为a的一员,与kick、the和bucket共同包含在a集合中,而英语的词汇总量也就增加了一个。

在索绪尔的体系中,规约化是与语言任意性相依存的。语言符号是任意的,但是这种任意性不是没有限制的。假如是这样,那人类就会因为每个人给东西任意命名而无法交流。所以,任意性在完成对动作、事物等的命名之后必须经过规约化,才能使一个语符在语言体系中获得词汇价值。

4.3 习语化与词汇化

既然习语化过程的最终结果是词,那么习语化过程就应该作为一种特殊的词汇化过程存在于语言体系中。这一推理是否合理呢?下面我们就通过对比kick the bucket与blackboard的词汇化过程来予以证实。

任何人都无法否认blackboard是一个词,它与black board的区别不仅在于书写时把black与board分开与否或发音时重音位置的不同,而更在于black与board之间关系不同导致的两者内部结构的不同,这一内部结构决定了它们分属不同的语言单位。虽然blackboard与black board看似相同,即都含有black和board,但其中的关系却大相径庭。对于blackboard来说,这一关系是两个词素的结合,结果是一个名词;相比而言,black board是两个词的结合,其结果是一个名词短语。Black board的颜色永远是黑的而blackboard通常为黑却未必总是黑色,有些黑板是蓝色的,有些黑板的颜色已经因退色而成为灰,但我们还一如既往地说:look at the blackboard,而不是用 blueboard或 greyboard。但是,不难想像,在blackboard出现之前,语言中只有black和board,它们组合构成black board,表达“黑色的板”这一概念。在黑板出现后,语言没有用新的语音组合为这个新事物命名,而是利用已有的black和board,然后通过规约为全社会认同,blackboard作为一个新词就产生了,与原来的black和board共同成为英语词汇的一员。从另一个角度讲,在新词blackboard中,black和board不再作为独立的词表达“黑色的板”,而成为blackboard的词素,其原来的意思和句法关系也就成为blackboard的造词理据。

对比blackboard的产生,kick the bucket的产生经历了同样的过程:涉及两个共时平面,一些词在第一个共时平面进行常规组合,用这一组合表征另外一个意思,这一意思进行社会规约,语义固着,最后在第二个共时平面变成一种常态,原来的词的组合变成一个独立的词。词汇化是指一个短语或由句法决定的其他语言单位在经历了一段时间之后,其自身变成一个稳固的词项,并且进入基本词汇或一般词汇,简而言之,词汇化就是一种句法单位成词的凝固化(王灿龙,2005)。从这里看,无论是复合词产生的过程还是习语化过程,都符合词汇化过程。当然,习语和复合词还是不同的,但是造词法何其多,每一个词在理论上都应该有一个故事,但故事本身并不能决定最后的单位是不是词。因此,我们把blackboard归为词汇层的原因迫使我们把kick the bucket也归为词汇。

5.习语可分析性之所谓

到此为止,虽然我们只分析了一条习语kick the bucket,但这一条习语可以以点代面,使我们可以用一个全局的视角去审视习语这一语言现象。根据推理,我们可以得出以下结论:习语是词,习语化过程是词汇化过程,对习语可分析性的分析属于词源考察,一条习语过去曾经拥有的短语甚至句子地位并不能否定它现在的词汇地位。下面,我们把前文提到的习语可分析性进行归类并予以解释:

5.1 所谓句法可分析

这类习语在形式上体现出伪句法可分析性,例如Fillmore所谓的合语法性习语:kick the bucket、spill the beans、blow one’s nose以及 Gibbs所指的非正常可分解习语:call the shots,carry a torch。

显然,Fillmore和Gibbs都注意到了这类习语内部结构的可分解性,但是,结构可分解并不能直接推出这种分解是句法的。例如,按照Fillmore说的,把spill the beans分解成一个动宾短语,这时spill就应该是一个动词,因为动词短语的中心词只可能是动词。但反过来,spill作为动词是“撒”的意思,根本与spill the beans(泄密)不挂钩。所以,我们只能得出结论:spill在这里不是动词,而spill the beans也就不是动宾短语。这一论证过程对Gibbs同样适用,例如,我们不能把 call the shots分解成 VP[V[call]NP[DET[the]N[shots]]],而应该是 VP[call the shots]。

这样看来,看上去可做句法分析的语言结构其实并没有任何句法关系,引用前文得出的结论,这一分析是对词汇句法关系理据在共时平面的再现。

5.2 所谓语义可分析

这类习语语义上与其组成部分有联系,但形式上却不合法,例如:by and large,first off,all of a sudden。以下是 Oxford Advanced Learner’s English-Chinese Dictionary 对这三个习语的解释:

by and large:used when you are saying something that is generally,but not completely,true

first off:before anything else

all of a sudden:quickly and unexpectedly

根据一些学者,这类习语一方面不符合句法规则,如by作为介词不能与large这一形容词并列,first作为序数词与副词off搭配不当,sudden作为形容词前面不能加a;另一方面,这些习语的部分与整体有些许语义上的联系,如by and large 与 large、first off与 first、all of a sudden 与 sudden。需要指明的是,词性在结构中才能确定,单独一个词是无所谓词性的,例如love既可以说是动词,也可以说是名词。习语既然是一个词,其结构分析就应是词法分析,词性是相对于句法分析来说的,所以说 by and large、first off、all of a sudden合不合句法是没有意义的。再者,从语义联系上来看,它们都只与其中一个成分相关,那其它的成分怎么办?合理的解释只有一个,这种语义上的联系是习语经历词汇化后的理据。

综上所述,习语的可分析性无论是句法上的还是语义上的,都属于语言词汇化在共时词汇系统中留下的印记,这种可分析性和其它构词法一样,都是造词的理据,因为属于构词法,我们不应该也不可能用句法规则,如短语规则、语类规则去分析习语。

6.习语可分析性、语言的可分析性、语言级阶

到现在为止,我们讨论的范围只限于语言的词汇层,如果我们把视域进一步扩大,以整个语言系统为参照系,就会更清楚地了解习语应有的定位。

习语的可分析性实质为造词理据,是语言在词汇层表现出的分析性特征。事实上,语言不仅在词汇层,而且在其它层面都表现出分析性特征,这里就涉及到语言的级阶问题。赵彦春(2008)在谈到语言级阶时说:“语言单位与语言级阶从表面上看是线性的,但逻辑上分为离散的单位和级阶。一个词可以是复合词,而一个复合词只能是一个词,此乃语言单位问题;构成复合词的词降级为词素,其词义降级为理据,此乃语言的级阶问题。”语言的单位和级阶大致可分为语音、词素、词、短语、句子和篇章,每一级是构成上一级的单位,每一层自身又有各自不同的结构规则;反过来说,每一级都有各自不同的分析原则。例如,对语音的分析有一套语音分析原则,构成音系学,对词的分析构成形态学,句子有句法学等等。另一方面,级阶可以重组但分析原则不能跨越级阶。例如,短语可以降级为词,词可以降级为词素,词素可以升级为词等等。但是一旦重组,就只能符合新级阶的结构规则。例如black board和kick the bucket在由短语降级为词之后,就不再符合短语结构规则,而是词汇结构原则,相应地,我们也不能再用短语规则去分析它们。这样做,只能是因为没能固守同一律而获得自相矛盾的结论。

所以,我们不能只笼统地讲语言的可分析性,而应该讲语言在什么层次上可分析。这样,才不会由于混淆不同的分析性或把某一单位错置于某一语言级阶而得出自相矛盾的结论。习语可分析性只是语言分析系统中的一种,它所表现出的语义的、句法的异常自有它的道理,只要我们扩大参照系,问题就会自然明了。

7.结语

习语问题涉及语言的许多层面,需要对其进行纵深剖析与全域考察才能给其合理定性。通过分析“kick the bucket”这一典型习语,我们发现,习语在语言系统中定位为词汇层比较合理,其可分析性是语言应用在两个共时平面中间发生隐喻化,又进行隐喻固化的结果,在新的共时平面上,这种可分析性已经成为造词的理据。习语化过程实际上是一个词汇化过程。另一方面,用习语的可分析性挑战语言级阶的明晰性也是不成功的。

[1]Burling R.The Talking Ape:How Language Evolved[M].Oxford:Oxford University Press,2005.

[2]Cacciari,C.& S.Glucksberg.Understanding Idiomatic Expressions:The Construction of Word Meanings[C]//G.B.Simpson.Understanding Word and Sentence.North-Holland:Elsevier Science Publishers,1991:217 -240.

[3]Charles,J.Fillmore,P.& M.Catherine O’Connor.Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions:The Case of Let Alone[J].Language,Vol.64,No.3.1988:501-538.

[4]Chomsky,N.Aspects of the Theory of Syntax[M].Cambridge,Mass:MIT Press,1965.

[5]Fraser,B.Idioms Within a Transformational Grammar[J].Foundations of Language,1970(4):109 -127.

[6]Gibbs,R.W.& N.P.Nayak.Psycholinguistic Studies on the Syntactic Behavior of Idioms[J].Cognitive Psychology,1989(21):100-138.

[7]Gibbs,R.W.,Nayak,N.P.& C.Cutting.How to Kick the Bucket and Not Decompose:Analyzability and Idiom Processing[J].Journal of Memory and Language,1989(28):576-593.

[8]Glucksberg,S.Idiom Meaning and Allusional Content[C]//Cacciari et al.Idioms:Processing,Structure and Interpretation.Hove and London:Lawrence Erlbaum Associates,1993:17-18.

[9]Gorbet,L.The Isthmus of Anaphor(and Idiomaticity)[J].Stanford Occasional Papers in Linguistics,1973(3):25-34.

[10]Haegeman,L.& J.Guéron.English Grammar:A Generative Perspective[M].Massachusetts:Blackwell Publishing,1999:450.

[11]Lakoff,G.& M.Johnson.Metaphors We Live By[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[12]Langacker,R.W.Foundations of Cognitive Grammar,Vol1:Theoretical Prerequisites[M].Stanford:Stanford University Press,1987.

[13]Saussure,De.Ferdinard.Course In General Linguistics[M].Beijing:China Social Sciences Publishing House.1999:66-67.

[14]Sweetser,E.Compositionality and Blending:Semantic Composition in a Cognitively Realistic Framework[C]//G.Redeker& T.Janssen.Cognitive Linguistics:Foundations,Scope and Methodology.Hawthorne,NY:Mouton de Gruyter,1999:129 -162.

[15]Taylor,J.Cognitive Grammar[M].Oxford:Oxford University Press,2002:96 -104.

[16]Wasow,T.,Sag,I.& G.Nunberg.Idioms:An Interim Report[C]//S.Hattori & K.Inoue.Proceedings of the XIIIthInternational Congress of Linguistics.Tokyo:Comite International Permanent des Linguistes,1983:102 -15.

[17]王灿龙.词汇化二例——兼谈词汇化和语法化的关系[J].当代语言学,2005(3):255-236.

[18]赵彦春.语义合成原则的有效性——对 Taylor(2002)证伪的证伪[J].外国语,2008(5):20-30.