普伐他汀对早期中老年急性冠脉综合征的疗效研究

2011-07-09郑晓芬

郑晓芬

急性冠脉综合征 (acute coronary syndrome,ACS)是冠心病的一个类型,该类疾病占全部冠心病患者的30%~50%,发病率有逐年上升的趋势。根据美国心脏病学会和美国心脏病协会 (American college of cardiology/American heart association,ACC/AHA)制定的 ACS治疗指南,年龄>50岁,既往有相关病史的患者,为短期内发生猝死性心肌梗死的中高危人群,1年病死率超过1%,其中年龄>65岁者,1年病死率可高达3%[1]。ACS主要包括不稳定型心绞痛、急性心肌梗死和冠心病猝死。相对于慢性冠心病,其主要病理生理改变为冠状动脉粥样斑块不稳定、破溃脱落,继发完全或不完全闭塞性血栓形成,导致冠状动脉急性供血障碍[2]。有研究表明,ACS患者早期应用他汀类药物可带来临床效益,他汀类药物在调节血脂的同时,还通过抑制炎症反应、血小板活性和调节纤溶活性等机制有效稳定冠状动脉斑块、改善内皮功能、防止血栓形成,降低心血管事件发生率[3]。目前,对于中老年ACS高危人群,选择大剂量他汀类药物是否有必要,常用剂量的他汀类药物是否能达到类似效果是目前国内外研究的重点。本研究选择107例中老年ACS患者,给予常规剂量的普伐他汀、阿托伐他汀和高剂量阿托伐他汀治疗,旨在观察不同剂量他汀类药物在ACS早期应用的临床疗效、安全性和其对1年内心血管事件发生率的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2006年1月—2011年1月在我院住院治疗的107例中老年ACS患者为研究对象。纳入标准:(1)根据2000年美国ACC/AHA中ACS的诊断标准,不稳定型心绞痛为入院前48 h内有典型心绞痛发作、伴或不伴有心电图ST-T波改变(ST段下移0.05 mV,短暂的ST段升高或T波倒置),无心肌坏死的心肌酶谱改变;(2)急性心肌梗死为剧烈胸痛持续30 min以上,有心电图 (ECG)和心肌酶学的动态改变;(3)自愿接受随访观察。排除标准:严重肝肾功能不全、有精神疾病或精神疾病家族史、药物性或家族性血脂异常、甲状腺功能减退、他汀类药物过敏、入院前4周内服用过他汀类或其他类调脂药物者。将107例患者随机分为3组:A组37例,男21例,女16例;平均年龄 (67.7±11.2)岁。B组35例,男24例,女11例;平均年龄 (65.4±11.1)岁。C组35例,男20例,女15例;平均年龄 (66.0±10.5)岁。3组年龄、性别间有均衡性。

1.2 方法 3组患者入院后均接受常规阿司匹林抗血小板、低分子肝素抗凝、硝酸酯类药物抗心绞痛、β-受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂和钙离子拮抗剂等治疗。A组给予普伐他汀40 mg每晚口服;B组给予阿托伐他汀40 mg每晚口服;C组给予阿托伐他汀80 mg每晚口服。3组疗程均为3个月。

1.3 观察指标 入院时和疗程结束后均空腹采集静脉血检测相应指标。(1)血脂:包括血清总胆固醇 (TC)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C);(2)凝血功能:包括纤溶酶原激活物抑制剂(PAI-1)水平、组织型纤溶酶原激活剂 (t-PA)活性;(3)肝功能:包括天冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、肌酸激酶(CK);(4)观察记录药物不良反应。随访1年,记录患者心血管事件发生情况:包括心绞痛发生 (再发)率、非致死性心肌梗死发生 (再发)率、心源性猝死发生率。

1.4 统计学方法 所有数据采用SPSS 13.0统计软件进行分析。计量资料以(±s)表示,3组比较采用one-way ANOVA,组间两两比较采用LSD-t检验。率的比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

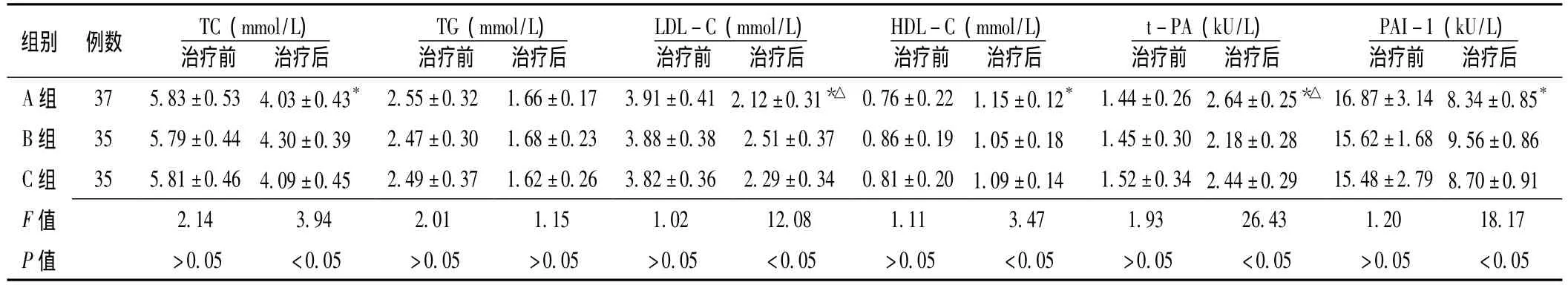

2.1 3组治疗前后观察指标比较 3组患者治疗前TC、TG、LDL-C、HDL-C、t-PA、PAI-1水平比较,差异均无统计学意义 (P>0.05)。治疗后TC、LDL-C、HDL-C、t-PA、PAI-1水平比较,差异均有统计学意义 (P<0.05)。其中治疗后A组与B组 TC、LDL-C、PAI-1、LDL-C、t-PA水平比较,差异均有统计学意义 (P<0.05);A组与C组LDL-C、t-PA水平比较,差异均有统计学意义 (P<0.05,见表1)。

表1 3组治疗前后观察指标比较(±s)Table 1 Comparison of the main measures among the 3 groups before and after treatment

表1 3组治疗前后观察指标比较(±s)Table 1 Comparison of the main measures among the 3 groups before and after treatment

注:与B组比较,*P<0.05;与C组比较,△P<0.05;TC=血清总胆固醇,TG=三酰甘油,HDL-C=高密度脂蛋白胆固醇,LDL-C=低密度脂蛋白胆固醇,PAI-1=纤溶酶原激活物抑制剂,t-PA=组织型纤溶酶原激活剂

?

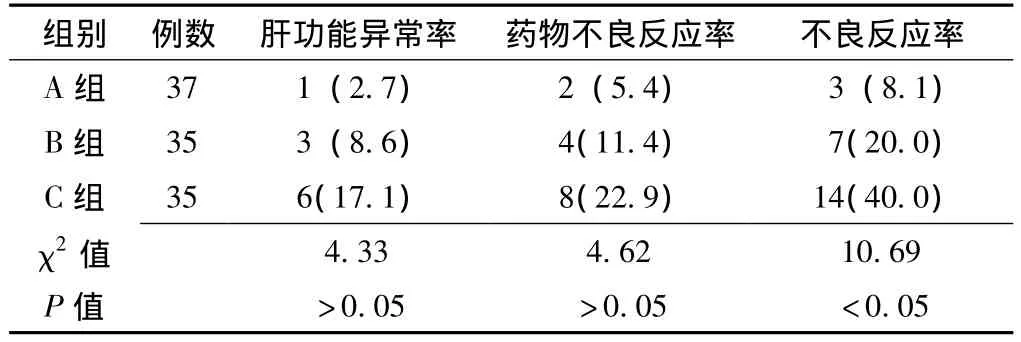

2.2 3组不良反应发生率比较 治疗期间,3组不良反应发生率比较,差异有统计学意义 (P<0.05,见表2),其中,C组高于A组 (P<0.05)。A组有1例患者ALT及AST轻度增高,但未超过参考值上限;1例出现肌肉酸痛,但CK未超过参考值上限;1例出现消化道不适,2 d后恢复正常;无头晕头痛发生。B组有3例出现转氨酶升高,其中1例超过参考值上限,ALT为68 U/L,AST为60 U/L,停药1个月后复查恢复正常;1例出现肌肉酸痛但CK值正常;2例出现腹胀、恶心等消化道不适症状,2 d后恢复;1例出现轻度头晕头痛,2 d后症状消失。C组在治疗3个月后有6例出现转氨酶增高,其中3例超过参考值上限,停药1个月后复查恢复正常;3例出现肌肉酸痛,其中1例CK值超过参考值上限,在服药2个月时将阿托伐他汀减量至40 mg后恢复正常;2例出现消化道不适,2 d后好转;3例出现头晕头痛,2 d后好转。

表2 3组不良反应发生率比较[n(%)]Table 2 Comparison of incidence of adverse events among the 3 groups

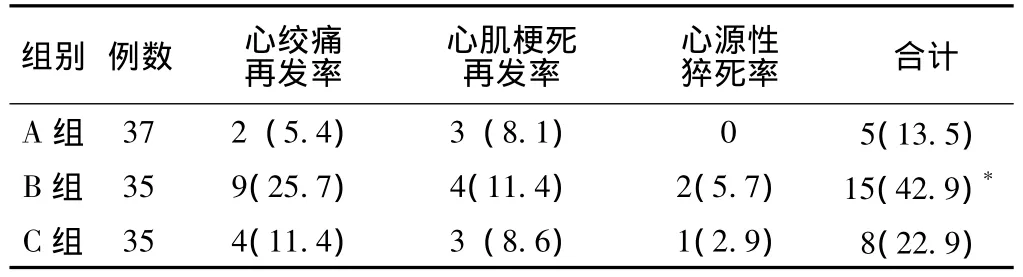

2.3 3组心血管事件发生率比较 随访1年3组患者心血管事件发生率比较,差异有统计学意义 (χ2=8.31,P<0.05);其中C组与B组心血管事件发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表3)。

表3 3组心血管事件发生率比较[n(%)]Table 3 Comparison of incidence of cardiaovascular events among the 3 groups

3 讨论

美国ACC/AHA在ACS治疗指南中明确指出50岁以上是ACS的中高危人群。在我国,中老年ACS患者逐年增加,并有逐渐年轻化的趋势。老年冠心病患者多以ACS方式发病入院,临床表现有病情重、进展快、病死率高、猝死率高等特点[4]。ACS的主要病理生理机制是冠状动脉内的粥样硬化斑块发生破裂脱落,导致局部血小板聚集、血栓形成,血管急性完全或不完全闭塞,最终引起心肌缺血、梗死。早期各种临床症状和严重并发症,包括需要干预的严重复发性不稳定型心绞痛、急性心肌梗死和猝死的发生率很高。发病1个月后上述临床类型的发生率显著下降并逐渐减少,半年至1年后,若得到有效的药物治疗和监控,其心肌梗死发生率和病死率可基本保持稳定[5]。

国内外多项研究表明,在ACS早期配合血运重建治疗的同时给予他汀类药物治疗可降低再发心绞痛、非致死性心肌梗死和院内心源性猝死的发生率[6]。这可能与他汀类药物能够降低肝细胞内胆固醇浓度,诱导肝细胞LDL受体增加,加速清除LDL的药理机制有关。此外,有研究表明,他汀类药物还具有改善血管内皮功能[7],抗炎及降低血浆C-反应蛋白,抑制血管平滑肌细胞的增殖与移行,从而达到稳定粥样斑块减少心血管事件突发率的作用[8-9]。有研究证明,他汀类药物对ACS患者血脂和临床事件发生率的影响,与他汀类药物的剂量和治疗时间的长短有关[10-11]。国外临床研究表明,大剂量阿托伐他汀治疗组较安慰剂组可降低终点事件的发生率,但肝转氨酶异常 (超过参考值上限3倍以上)较安慰剂更为常见。

本研究对107例中老年ACS患者早期分别应用常规剂量普伐他汀、阿托伐他汀和大剂量阿托伐他汀治疗,并进行临床疗效、安全性和1年期心血管事件发生率比较,结果显示,3组治疗后TC、LDL-C、HDL-C、t-PA、PAI-1水平有差异。其中TC、LDL-C、PAI-1水平A组低于B组,HDL-C水平和t-PA活性A组高于B组和C组。表明常规剂量的普伐他汀40 mg每晚口服,3个月后临床疗效优于常规剂量的阿托伐他汀,而与大剂量阿托伐他汀疗效无明显差别。在安全性方面,结果显示治疗后3组不良反应发生率亦有差异,其中A组不良反应发生率为8.1%,明显低于C组 (40.0%)。表明常规剂量的普伐他汀临床不良反应率较大剂量阿托伐他汀低,安全性较好。长期服用阿托伐他汀,更易出现肝转氨酶升高和肌肉酸痛、头晕头痛等不良反应。虽然大部分患者对不良反应如腹胀、恶心、头晕头痛均能耐受而不需停药,肝转氨酶指标在停药后均可自行恢复,但常规剂量的普伐他汀安全性和患者依从性显然优于阿托伐他汀。3组心血管事件发生率也有差异。阿托伐他汀的心血管事件发生率高于普伐他汀,而40 mg的阿托伐他汀与80 mg的阿托伐他汀的心血管事件发生率无明显差别。因此常规剂量普伐他汀减少心绞痛、心肌梗死和心源性猝死的效果优于阿托伐他汀。

虽然临床上ACS的发生、疾病进展和结局表现各有不同,但具有相同的病理生理基础——不稳定斑块是导致ACS临床事件的关键因素。因此对早期ACS患者抗凝、抗血小板、溶栓等改善心肌血运治疗的基础上,给予他汀类药物进行调脂和稳定斑块治疗显得尤为重要。常规剂量的普伐他汀在提高临床疗效、减少心血管事件发生率、降低药物不良反应发生率和改善预后等方面都具有非常积极的作用。

1 Waters DD,Ku I.Early statin therapy in acute coronary syndromes:the successful cycle of evidence,guidelines,and implementation [J].J Am Coll Cardiol,2009,54(15):1434-1437.

2 叶任高,陆在英.内科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2006:272-273.

3 Khera AV,Wolfe ML,Cannon CP,et al.On-statin cholesteryl ester transfer protein mass and risk of recurrent coronary events(from the pravastatin or atorvastatin evaluation and infection therapy-thrombolysis in myocardial infarction 22[PROVE IT-TIMI 22]study)[J].Am J Cardiol,2010,106(4):451-456.

4 吕兰淑,金日.阿托伐他汀在老年急性冠脉综合征的疗效观察[J].中国误诊学杂志,2008,8(1):87.

5 高润霖.他汀类药物在急性冠状动脉综合征的应用 [J].中华心血管病杂志,2003,31(8):635-636.

6 Wiviott SD,De Lemos JA,Connon CP,et al.A tale of two trials:a comparison of the post-acute coronary syndromelipid-lowering trials A to Z and PROVE IT-TI MI 22[J].Circulation,2006,113(11):1406-1414.

7 Ray KK,Cannon CP.Intensive statin therapy in acute coronary syndromes:clinical benefits and vascular biology[J].Curr Opin Lipidol,2004,15(6):637-643.

8 任晓华,崔文丽.不同剂量阿托伐他汀对急性冠脉综合征患者超敏C反应蛋白的影响[J].河北医药,2008,30(9):1350.

9 菅鹏辉.阿托伐他汀钙对脑梗死患者血脂及C-反应蛋白的影响[J].河北医药,2010,32(10):1421.

10 金霞.急性冠脉综合征患者早期应用不同剂量辛伐他汀的有效性及安全性对比 [J].中国全科医学,2009,12(11):2034-2036.

11 耿学藩.急性冠脉综合征应用小剂量辛伐他汀联合阿昔莫司降脂治疗的疗效观察[J].中国全科医学,2010,13(3):920-922.