开展家庭医生制服务的可行性分析与对策研究

2011-07-09张玮

张玮

目前世界上有50多个国家和地区推行家庭医生制服务,其在合理利用卫生资源、降低医疗费用、改善全民健康状况等方面起到了积极的作用[1]。深化医药卫生体制改革是坚持以人为本、保障和改善民生、促进人的全面发展的必然要求,作为上海市医改重要内容之一的家庭医生制服务,是进一步完善社区卫生服务能力的有力抓手,是提高社区居民健康素养和健康水平、实现人人享有卫生保健目标的重要途径,社区卫生服务机构应当积极贯彻医改新的要求,直面挑战、主动思考和积极实践具有上海特色的社区卫生服务模式。本研究对目前上海市普陀区开展家庭医生制服务的可行性进行了调研,对存在的问题进行分析并提出对策,为家庭医生制的探索实践提供参考和建议。

1 对象与方法

1.1 调查对象 上海市普陀区10家社区卫生服务中心。

1.2 调查方法 于2011年2月18日—3月18日通过填写调查表、调查问卷应答以及工作研讨座谈等方式,对普陀区开展家庭医生制服务的可行性进行调查。具体调查内容包括:(1)全科医生数量与结构;(2)全科团队建设情况;(3)家庭病床工作情况;(4)困难与问题;(5)开展家庭医生制服务的意见和建议。

2 结果

2.1 普陀区社区卫生服务发展现状 近十年来,普陀区区委、区政府将社区卫生服务列入全区经济和社会发展规划,社区卫生服务工作的改革与发展取得了长足的进步,服务功能不断健全,服务水平不断提高,逐步形成了功能完善、结构合理的社区卫生服务网络。截至2010年末,全区有社区卫生服务中心10家;社区卫生服务站45家,其中标准化社区卫生服务站36家。按每3~5个居委会、约1~2万居民设置一个社区卫生服务站的要求基本达标,初步打造了“15 min医疗服务圈”。在区政府的重视下,区财政投入不断加大,2010年预防保健经费达到50万元/万人,并覆盖全人群。社区卫生服务机构坚持以居民健康为中心,以全科团队模式积极推进实施中心、站点和家庭“三站式”服务。2010年全区社区卫生服务机构总门诊量为459万人次,同比增长5.47%。

2.2 社区注册全科医师配备情况及结构 截至2011年2月28日,10家社区卫生服务中心共有在岗注册全科医师181名,其中在编159名,非在编22名。在编全科医师中临床类别148名,中医类别11名;副高级职称1名,中级职称138名,初级职称20名 (见表1)。

表1 在编注册全科医师的情况 (人)Table 1 The condition of general practitioners in the compilation up

2.3 开展家庭医生制服务的可行性

2.3.1 开展家庭医生制服务是落实医改政策,承担居民健康“守门人”职责的现实要求。家庭医生制服务以社区为范围、家庭为单位、全面健康管理为目标,为辖区内的服务对象提供安全、有效、连续、可及的基本医疗和基本公共卫生服务。2011年3月,《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见 (征求意见稿)》对“建立家庭医生制度”提出了具体的工作要求和目标。

2.3.2 全科团队建设不断加强。全科团队是家庭医生制服务的有力支撑。目前,10家社区卫生服务中心建立全科团队35个,由全科医师、公共卫生医师、社区护士为主体组成,依托标准化社区卫生服务站开展“六位一体”工作,通过网格化管理覆盖了全区233个居委会。全科团队人员基本配备到位,制度建设及落实比较健全,全科团队管理不断加强,全科团队建设得到了一定的提升和发展。

2.3.3 社区卫生服务机构绩效考核体系逐步完善。2009年7月开始实施社区卫生服务机构绩效考核工作,通过季度考核、年中考核、年终考核及年度综合考评等形式实现过程考核与目标考核的有机结合;通过基础工作、服务数量、服务质量、可持续发展和综合满意度测评等指标体系的构建实现定性与定量相结合的科学评价;通过考核结果与考核经费挂钩实现绩效激励。实施近两年来,在完善社区卫生服务功能、加强机构内部管理、提高运行效率、调动医务人员积极性、提高服务质量和内涵建设等方面起到了积极的促进作用。

2.4 存在的问题

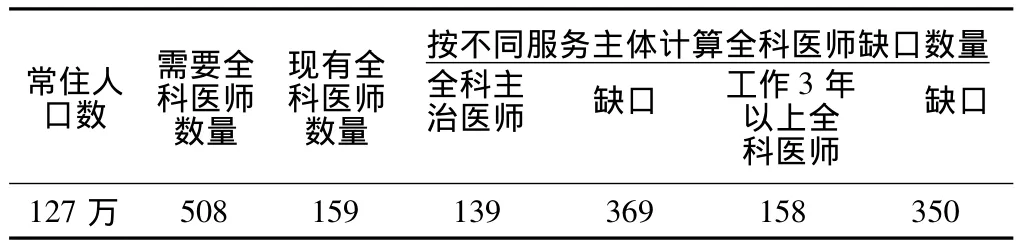

2.4.1 家庭医生数量严重不足,影响工作的开展。2011年初,上海市卫生局《关于本市开展家庭医生制服务试点工作的指导意见》中指出“家庭医生制服务以全科医生为主体”、“原则上每位家庭医生签约居民数量不超过2 500人”、“原则上由具有全科主治医师资质的人员为主体,试点阶段,各有关区县可根据辖区内社区医务人员队伍现状和服务对象数量分布等情况,适当调整标准,但需同时具备下列基本条件:注册全科医师、具有3年以上临床诊疗工作经历”等要求。调查数据显示,以目前普陀区常住人口127万计算,按照每2 500名居民配备1名家庭医生的比例,需要家庭医生508名,缺349名。如以全科主治医师担任家庭医生,现有139名,缺369名;如以工作3年以上全科医师担任家庭医生,现有158名,缺350名 (见表2)。

表2 按常住人口数测算不同服务主体的全科医师缺口数量 (人)Table 2 The gap number of general practitioners to different services main according to resident population

2.4.2 家庭医生服务技能亟待提高。现有全科医师大多以临床诊疗工作为主,参与公共卫生工作很少,甚至从未接触过,距离家庭医生“具有预防、保健、医疗、康复等系统的医学全科知识,为辖区内的服务对象实行全面、连续、及时且个性化的医疗保健服务和照顾”[2]的要求尚有较大差距。

2.4.3 家庭病床工作需要进一步加强。家庭病床以其深入家庭、契约服务的特点,与家庭医生制服务有所交集,是开展家庭医生制服务的良好平台。目前,家庭病床卫技人员年龄偏大(50岁以上者占45.7%)、学历偏低 (大专及以下学历者占76.3%)及工作负荷重 (平均每位家庭病床医生管理23张病床,以每张病床每周查床一次计算,全年查床次数为1 196次)等因素都影响了家庭病床工作的进一步发展,需要与全科团队、家庭医生制服务逐渐接轨,创新管理模式和工作方法。

2.4.4 家庭医生制服务配套政策需要进一步完善。目前上海市社区卫生服务机构卫生人力资源相对不足[3],而引进人才,尤其是引进全科医师、公共卫生医师等急需人才存在瓶颈,迫切需要建立吸引人才、留住人才、用好人才的有效机制。区域卫生信息化建设尚处于起步阶段,“信息孤岛”导致资源难以整合、信息无法共享、工作效率难以提高。二、三级医疗机构与社区卫生服务中心双向转诊、技术指导、业务培训等上下联动、资源整合的平台比较薄弱。家庭医生制服务的服务项目与流程、引导居民签约的优惠措施以及家庭医生的准入标准、经费补偿等尚属探索阶段。作为家庭医生制服务后盾的社会各类资源整合机制尚不健全,工作流程需要以家庭医生为核心进一步优化,整合各条线力量,共同为居民提供健康管理服务。

3 对策与建议

3.1 统一思想,明确工作目标。贯彻落实国家和上海市医改精神,进一步深化社区卫生服务改革,探索社区卫生服务模式改革与创新,以促进居民健康为核心,以实施健康管理为抓手,为构建以公益性为原则的、梯度有序、上下联动、运行高效的区域医疗卫生服务体系奠定基础,不断提高居民健康水平。在全科团队和网格化管理的基础上,以全科团队作为家庭医生的支撑,以社区各类资源作为家庭医生的后盾,建立家庭医生制签约服务、预约服务、双向转诊机制以及在此基础上探索实践社区首诊、按服务人口预付卫生经费等制度,逐步完善家庭医生为社区居民提供全过程健康管理的有效机制。

3.2 立足实际,完善工作内容。

3.2.1 界定服务主体和服务对象。家庭医生制服务原则上以具有全科主治医师资质的人员为主体,在目前人员配备尚不到位的情况下,可由注册全科医师担任家庭医生职责,但须具有3年以上临床诊疗工作经历。每个家庭医生管辖范围原则上不超过1 000户居民家庭、2 500名居民。以辖区内社区卫生服务的利用人群 (即长期在社区卫生服务中心门诊就诊以及接受公共卫生服务的社区居民)为主要服务对象,在初期探索阶段,服务对象范围不宜过大,可以为家庭病床患者,在册规范管理的高血压、糖尿病人群,定期接受医疗保健服务的高龄老人、离休干部等特殊人群,以及区域养老机构内老人开展家庭医生制服务,逐步覆盖至社区全人群。

3.2.2 明确服务内容与服务方式。以社区基本医疗和基本公共卫生服务为主要服务内容,提供适宜、可及的基本卫生服务。服务方式包括签约服务、预约服务、双向转诊、健康咨询以及家庭健康管理服务等。

签约服务是家庭医生制服务的特点和具体手段,是家庭医生在与社区居民相互信任的基础上,以一种契约方式在“家庭医生”与社区居民之间建立的一种固定联系[4]。所以,签约服务必须建立在互信、自愿的原则上,初期可通过建立“家庭医生联系卡”制度,提高社区居民对家庭医生制服务的认可度与信任度,循序渐进,确定服务内容、方式、期限和双方责任义务等款项,居民通过自主选择需要的服务项目并签订“家庭医生制服务协议”,逐步实现居民与家庭医生的责任契约关系,形成家庭健康管理的有效签约服务机制。

3.3 以点带面,稳妥开展试点工作。积极开展家庭医生制服务试点工作,可采取每家社区卫生服务中心选择一支工作开展得比较好的全科团队,以标准化社区卫生服务站作为工作平台,在所属辖区内选择1个居委会,配备1~2名家庭医生对上述服务对象实施家庭医生制服务,试点6个月后进行评估,总结经验,逐步有序推进。

3.4 保障有力,促进工作有序推进。

3.4.1 政府主导,给予相应的政策倾斜和经费保障。家庭医生制服务作为一项系统工程,需要以“政府主导、部门参与、卫生实施、多方合力”为原则,开展家庭医生制服务,主要在于人力资源配置和相应的经费保障。目前社区卫生服务中心人力成本不断攀升,需要建立科学的人才引进和合理流动的有效机制;同时,伴随健康管理的深入有可能造成疾病诊疗费用上涨的情况,也需要财政给予适当补偿。建议巩固和不断优化现有的政策和经费支持,积极争取发改委、财政局、人社局等相关部门的政策支持,保障家庭医生制服务工作经费、人力资源配置以及家庭医生职称晋升等措施落实到位。

3.4.2 夯实信息化建设基础。通过加强区域卫生信息化建设,完善居民健康档案 (尤其是电子档案)的建立与利用,使家庭医生能够在医生工作站、移动设备等平台上及时掌握签约居民的有关健康信息,真正实现全程、连续、主动服务;加快区域医疗卫生信息的整合与共享,逐步形成区域医疗中心、疾病防制专业机构以及社区卫生服务中心的协同服务体系,有效利用区域医疗卫生资源,为家庭医生开展预约服务、双向转诊、健康教育等服务提供信息平台,提高工作效率。

3.4.3 加强监督,科学开展家庭医生制服务评估。将家庭医生制服务工作纳入社区卫生服务中心的重点工作内容以及绩效考核内容,通过签约数量、服务质量以及满意度测评等方面进行考核评估,体现家庭医生提供精细化、个性化服务的特点,避免考核“一刀切”的平均化。同时加强对家庭医生的监管,实行家庭医生资格准入、认定和退出机制。

3.4.4 加强家庭医生的培养。提高家庭医生制服务水平,关键在于家庭医生的数量和质量。在通过多种渠道引进人才的同时,要注重对现有家庭医生的培养,主要是提高医疗服务技术、敬业和责任心、主观能动性和服务技巧,改进家庭医生的工作习惯[5],通过全科医生规范化培养、转岗培训、进修学习以及继续教育、学术交流等多种形式,培养家庭医生在患者、家庭以及社区的利益扮演重要角色、长期的医患关系在医疗保健中占据重要地位的情况下,在面临复杂的医学问题时的敏锐的判断和处理能力[6]。

家庭医生制以社区为载体、家庭为单位、个人为目标,使社区范围内的居民得到可及性、连续性、综合性、协调性、人性化的医疗保健服务,可以更好地满足人们对医疗卫生的需求[7]。家庭医生制服务模式没有成熟的经验可供借鉴,在探索实践的过程中必然会受到现实条件的限制以及遇到各种各样的困难和困惑,但只要坚持以提高居民健康水平为核心,通过政府主导下的政策倾斜和扶植,不断加大财政投入,家庭医生制服务必将得到大力推广,社区卫生改革必将进一步发展,逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。

1 杨秉辉,祝墡珠.全科医学导论 [M].上海:复旦大学出版社,2006:8-27.

2 伍德威.家庭医生制度初级医疗卫生服务的根基[J].中国社区医师,2010,26(10):23.

3 张勘,董伟.上海市社区卫生服务中心卫生技术人员现状分析及建议 [J].中国卫生资源,2009,12(6):289-291.

4 杜雪平,董建琴,钱宁.北京市月坛社区卫生服务中心家庭医生责任制实施效果评价[J].中国全科医学,2008,11(10):1811-1812.

5 李井泉 (编译).家庭医生与全球健康 [J].中国全科医学,2008,11(2):309.

6 李井泉.家庭医生与全球健康 [J].中国全科医学,2008,11(2):309.

7 董玉明,杜雪平,董建琴.北京月坛社区试行家庭医生“首诊制”可行性调查 [J].中国全科医学,2009,12(5):763.