高频电子线路课程教学改革探讨

2011-06-26陈芳妮

陈芳妮

高频电子线路是电子信息、通信工程、电子信息科学与技术等专业的一门重要专业基础课程。该课程研究高频电子线路的基本概念、基本原理和基本分析方法,以单元电路分析和设计为主,并介绍实际电路构成[1-2]。

高频电子线路课程集理论性、工程性和实践性于一体,具有内容多、概念抽象、数学推导繁琐等特点,一直以来都是电信类专业“难学”的课程,学生普遍反映难以掌握,教学效果比较差。如何在有限的教学时间内,让学生了解并掌握高频电子线路的基本理论和基本概念,培养学生的分析能力、设计能力,是该课程教学改革需要解决的主要问题[3]。

1 目前高频电子线路课程教学中存在的难点

1.1 课程内容多与教学课时少的矛盾

高频电子线路课程的教学内容繁多,涵盖了整个射频发射、接收机的各个模块单元,包括各模块的功能、原理、电路、信号分析、指标分析等。此外还涵盖了一些高频基础知识,如选频回路、阻抗变换、噪声与非线性失真等内容。同时,作为一门理论性和实践性并重的课程,还需要大量的实验课时和实践设计课时来加强学生对课程的理解,而当前各高校都在做教学调整,存在教学学时压缩、课时较少的情况,教学内容多与教学课时少的矛盾就突显出来。因此,如何在有限课时内完成教学任务并取得较好的教学效果成为本课程教学的难点之一。

1.2 学生的前修课程基础薄弱

高频电子线路通常在电信类学生修完高等数学、电路原理、低频电子线路、信号与系统等课程后才开设,这些课程都是高频电子线路的基础。而电信类的教师和学生都了解,这些基础课程也并不容易学,因此学生前修课程基础薄弱导致在高频课程的教学过程中,涉及到高数、低频等课程的内容,经常遇到学生已经忘记或以前就没有掌握的情况,教师需要花费一定的时间帮助复习这些内容,从而影响了教学进度。

1.3 课程抽象难懂,学生产生畏难情绪

高频电子线路理论性强,专业术语、名词概念较多,内容抽象难懂,教师为讲清楚某些原理需要进行复杂的数学推导,使学生听课难度增加。加之历年来教学效果都不尽如人意,师兄师姐们的“恐怖形容”增加了学生的心理负担,让学生对这门课提不起兴趣。一旦在学习过程中遇到困难,就容易产生畏难情绪,认为自己学不好这门课程也是正常现象,反而不去努力。

2 对课程教学方法改革的几点思考

2.1 挑选合适教材,更新精简教学内容

通信新领域的技术不断发展,高频电子线路的课程教学内容应不断进行更新。选择的教材应能跟上目前高频技术的发展,在保留经典高频电子线路内容的基础上,增加新技术的介绍及典型的集成电路模块分析等内容,同时摒弃一些目前已经淘汰的电路形式。通过多方比较和筛选,最终选择陈邦媛编著的《射频通信电路》[1]作为教材,能较好地满足这方面的要求。同时为适应学校应用型本科的培养目标,笔者挑选了其中一些重要章节进行教学,主要教学内容和课时安排见表1。

表1 教学内容和课时安排Table1 Contents and classes arrangement of course

由表1可以看出,笔者以选频回路和阻抗变换、模拟调制原理及电路、发送和接收机结构、混频器原理与电路、振荡器的原理与电路为重点教学内容,同时安排了3次习题课,通过对课堂布置作业的讲解及课外作业的拓展,让学生更好地掌握课程内容。在课堂教学时,简略理论推导,突出重点。由于学生的前期基础薄弱,高数、低频、信号与系统等课程知识不扎实,在教学中可略讲理论推导过程,重点讲清原理和结论,加强对具有实用价值的单元电路进行分析,让学生从复杂的推导过程中解脱出来。一方面提高教学课时的有效利用率,另一方面为学生减轻难度。

2.2 教学过程强调系统化概念

结合近年来的教学情况,让学生觉得高频难学的另一个关键原因是教学中强调以电路的角度来讲解,从而使学生缺乏系统观念和工程观念,导致所学知识与实际通信应用无法衔接起来,达不到较好的学习效果。因此如表1所示,笔者在讲完基础知识选频和噪声后,将第四章发送与接收机结构提前教学,首先帮助学生建立起通信系统的概念,然后在讲授各章节即各个单元电路时,抓住系统—模块—电路—信号这4个层次,引导学生从系统到各模块再到具体电路和信号分析步步深入。首先介绍该单元电路的应用场合、在系统中的所处的位置,再从所应完成的功能出发,分析其性能对系统指标的影响,进而探讨具体电路方案,分析信号产生及传输,引导学生去思考如何由基本电路衍生出符合系统要求的实用电路。通过这样的教学方法,学生普遍反映能看清楚系统全貌,更好地理解课程各个章节的关联和各单元电路间的连接方式及相互间的影响,在学习过程中能够自觉进行归纳比较,逐步建立系统观念,分析电路的能力得到明显提高。避免了以前学生学完本课程连课程内容都说不清的尴尬局面。

2.3 改善课堂教学组织结构

随着多媒体教学的普及,现在大部分高校都采用多媒体教学方式。高频电子线路也应该采用此种方式,主要的好处有二:一方面事先制作好的课件可以大量节约上课时教师板书和画图的时间,增加教学容量,提高教学节奏,便于对课堂内容进行比较分析,从而比原来的黑板板书进行说明更方便更明了;另一方面可以通过增加超链接,将图、文、声、动画、仿真软件等形式嵌入多媒体课件中,使抽象的内容形象化、生动化,易于学生理解与接受。

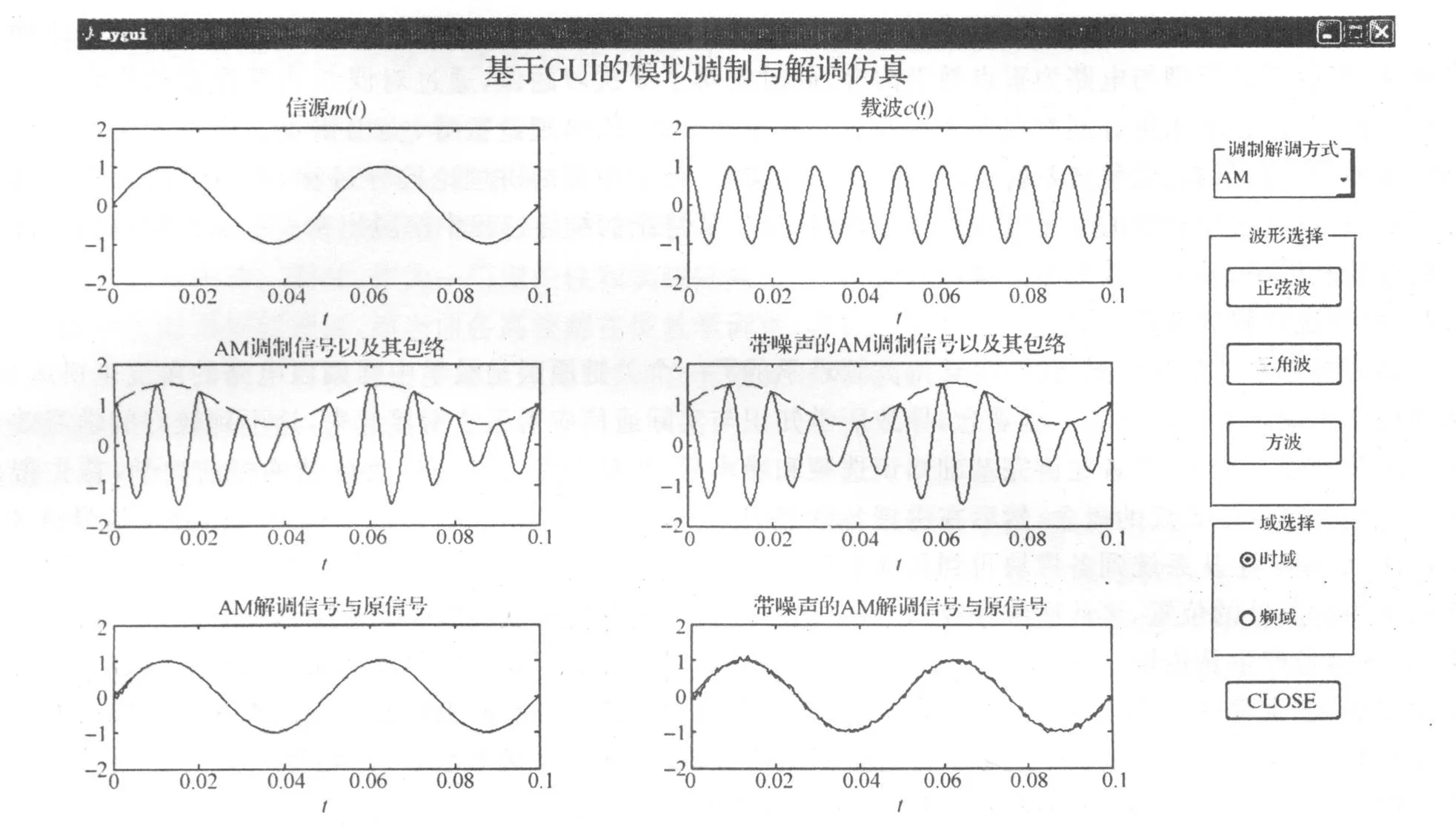

例如,调制与解调是高频课程中的重点内容,且调制、解调概念比较抽象,学生难以理解,因此教师在制作课件时可在该章节增加超链接,例如使用Multisim、PSpice等电子电路仿真软件创建电路来完成双边带信号(DSB)调制[4-5],还可以创建包络检波电路来完成普通调幅(AM)波的解调,通过改变电路中电阻、电容的值来观察输出波形和检波失真的情况。笔者通过Matlab软件编程,完成了各种模拟调制与解调过程。如图1所示,利用GUI用户图形界面显示各种调制方式下的时域和频域波形,并可以改变信号的电压、频率、波形等参数来观察仿真波形的变化。通过这样的仿真演示,让学生能一目了然地看到信号的演变,增加趣味性同时加深对所学知识的理解,有助于提高教学效果。

由于多媒体课件上课节奏快,容易给学生重点不突出、上课印象不深的感觉,因此在采用多媒体教学的同时,教师应注重与传统板书的有机结合。将每次课堂教学内容提纲书写于黑板上,让学生明确学习目标,同时重要的电路结构、公式推导和结论也应体现在黑板上,突出重点。

2.4 及时小结,反复强调,贯穿始终

课堂教学中教师要用多种方式经常为学生归纳小结前期教学内容,温故而知新,列表对比法就是很好的一种小结法。例如学习选频回路时,可将LC并联谐振回路和LC串联谐振回路的特性列一张表格,将两者的标准电路形式、谐振定义、谐振频率、谐振阻抗、Q值、带宽、幅频特性、相频特性、电抗特性等一一进行对比,有助于加深记忆和理解。又如学完调制与解调原理后,可以列一张AM、DSB、SSB、FM 调制信号对比表,将它们的数学表达式、调制系数、调制信号波形、频谱结构、带宽等参数一一填入表中,从而使学生更好地理解每一种调制方式的本质。

同时教师在讲新课内容时,要及时联系前期课程乃至前修课程的内容,不主张再花大量时间和精力进行理论推导,但要强调基本概念和结论,及时复习和习题课可以帮助大部分学生跟上教学进程。

图1 模拟调制波形仿真Fig.1 Simulation of analog modulation waveform

2.5 利用网络资源,扩展教学时间和空间

充分利用网络资源,积极开展网络教学,扩展教学时间和空间是弥补课堂教学课时不足,增强师生交流的另一个有效途径。比如可以建立课程网站,通过网站可以进行教学通知、课程学习、作业提交与批改、自我测验、答疑等教学活动,充分发挥学生学习的自主化和个性化,对课堂教学将是一个有力的帮助和促进。

3 结 语

总之,在提倡素质教育和电子信息技术突飞猛进的过程中,如何更好地实现高频电子线路课程的教学改革,是值得大家共同思考的问题。广大教师必须积极调整教学思路,勇于创新,努力根据讲授内容和学生的实际,不断探索新的、易于被学生接受的教学方法,充分调动学生的学习积极性,引导学生去思考、观察、比较、分析、归纳。只有这样,才能提高教学效果和教学质量,才能使学生学到真本领,实现培养学生的目标。

[1] 陈邦媛.射频通信电路[M].2版.北京:科学出版社,2006.

[2] 蔡志民,陈晓芳.高频电子线路教学改革的思考[J].科技广场,2007(12):204-205.

[3] 石博雅.《高频电子线路》课程改革探讨[J].中国电力教育,2008(17):136-137.

[4] 刘巧,刘恩博,邓红涛,等.Multisim 8在高频电子线路课程教学中的应用[J].大众科技,2009(6):170-171.

[5] 李红英,贺海清.OrCAD/PSpice在高频电子线路中的应用[J].现代电子技术,2006(17):98-100.