经济开发区发展思路及空间规划布局探讨——以安徽庐江经济开发区为例

2011-06-26戴世续

戴世续,周 骏

(1.浙江大学城乡规划设计研究院有限公司规划四所,杭州310013;2.浙江工业大学建筑工程学院,杭州310014)

经济开发区作为经济结构调整、提高自主创新能力、资源集约利用、对外开放和体制创新的重要区域和载体,如何可持续、健康地发展,发挥对地方经济增长的辐射带动作用,合理选址、科学规划将起到重要的引领和保障作用。

1 背景概况

1.1 规划背景及概况

庐江县位于安徽省中部,北临巢湖,南近长江,西依大别山余脉,北距合肥市68 km,东北距巢湖市79 km,南距铜陵市80 km,处于合巢芜产业发展带上。其间有合九铁路、沪蓉高速公路、合铜黄高速公路、“引江济淮”运河主线等大运量交通线路穿境而过,交通便捷。随着“中部崛起”战略、皖江城市带产业转移示范区的建设实施和庐江县工业化发展,2010年庐江县地区生产总值首次突破100亿元,达103.2亿元,增长11%。城市化水平达到31%,进入中心城市快速拓展、人口快速聚集的发展阶段。第二产业占全县生产总值从2007年的32.10%提升至2010年的35.60%,3年增长3.5个百分点,全县工业化已进入快速发展阶段,第二产业的发展将日益成为全县城镇化和经济发展的主要推动力。

安徽庐江经济开发区2006年经国家发改委批准为省级经济开发区,处在上海、杭州、南京、苏州等长三角重点城市4 h经济圈内,是“中部崛起”战略的重点区域。目前,起步区的建成范围主要处于合铜公路以东地块,规模相对较小,性质较为单一。随着全县构筑工业集聚发展平台措施的实施,开发区基础设施、园区建设逐步完善。重点发展轻工食品、机械电子、新型材料、印刷包装、电子科技等产业,集科研、商贸、物流、金融、商住、休闲、综合服务等多功能开发于一体。

开发区2009年完成地区生产总值2.59亿元,经营收入7.4亿元,工业增加值2.1亿元,入库税收达1 935万元,新增就业岗位1 000余个,其中城西新区累计签约入园项目38个,协议固定资产总投资达47.7亿元人民币。

由于原工业起步区规划用地面积较小、现状建设基本饱和,同时安徽省人民政府于2010年6月17日下发了《关于皖江城市带承接产业转移示范区省级开发区扩区暂行办法的通知》(皖政办[2010]39号),积极支持皖江城市带承接产业转移示范区内的开发区主动提升、扩区升级。新一轮的开发区总体规划为扩容升级,开辟发展空间,规划范围东起庐白路、合铜公路,西至合铜黄、合界高速公路,南到庐城镇、柯坦镇山边,北至闸山、半边店(万春混泥土有限公司),总的规划控制面积达105 km2。其中城西新区总用地面积约18.28 km2,建设用地面积16.17 km2。

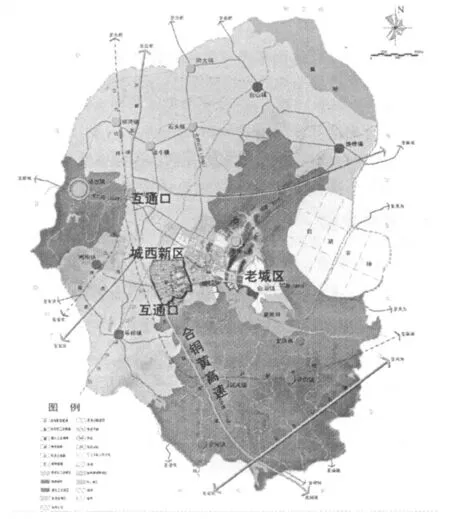

图1 庐江经济开发区(城西新区)区位图Fig.1 Location of Lujiang EDZ,Anhui Province

1.2 区位优势

经济开发区建设必须具备良好的发展条件,包括地理区位、自然环境、资源环境、交通运输条件及县域经济在省内、国内的综合影响等。安徽庐江经济开发区新的择址地块拥有良好的区位优势(图1)。

1.2.1 毗邻老城的经济区位优势

经济开发区的规划、选址要与加快城市化过程和城镇建设结合起来。经济开发区的选址要与老城区分离,既不能太近,也不能太远,要成为县城城市规划发展的一个重要组成部分。若离老城区太近,则不利于城市和经济开发区的延伸,不易营造经济开发区新的环境氛围,增加各职能部门对开发区的干扰,降低开发区运行效率;若离老城区太远,则不能充分利用老城区的经济、信息和设施等资源,必然加大经济开发区的建设成本和推进城市化的负担,减缓开发区启动的进程。

庐江经济开发区毗邻老城区,经济区位优势明显。开发区与老城区之间有过境公路合铜公路相隔,两者保持一定距离,并在发展方向和拓展空间上互不干扰;同时,规划设置若干条东西向框架性主干道,保持开发区与老城区的便捷联系。这种分而不离的发展模式,一方面可以加强开发区独立运行能力,减少各部门的干扰,提高效能;另一方面,在开发区起步阶段,可积极依托老城区基础、服务设施,变“孤岛”为与周围联动发展,加快开发区启动建设。

1.2.2 紧临道口的交通区位优势

开发区应建设在交通条件良好的地区,特别适合在高速公路沿线布局。高速公路能为开发区产业发展提供良好的条件,从而达到即时生产、快速扩散和吸收信息的目的。

庐江经济开发区对外交通体系完善,交通优势突显。东靠合铜公路、西邻合铜黄高速公路,规划区的西南端已预留建设高速公路互通口。随着安徽交通网络的完善,以及合巢芜产业带、长三角地区辐射中部地区经济带的建设,紧临高速公路互通口的交通区位优势将给开发区带来更多的发展契机。

1.2.3 得天独厚的自然环境优势

在可持续发展成为人类共同行动纲领后,保护生态环境已成为共识。作为21世纪的现代化开发区,良好的自然环境即已成为投资环境的优势因素。规划应该以生态优先为原则,强调绿色、环保、生态型现代园区的发展理念,实现经济效益和环境效益的统一。

庐江经济开发区滨湖倚山,自然环境优美,资源优势突出。移湖水库位于开发区中部,库区面积2.5 km2,湖岸古树名木、森林湿地环绕,原生环境优美,是开发区的璀璨明珠。开发区南侧的狮子山、洞山、山里人家、山容水库,其山势峻峭、自然环境良好,是开发区的战略性资源。开发区内水系丰富、林场含耘,苏河及其支渠河道较宽、两岸树木林立、汇入移湖,是开发区与自然相融的绿色空间。

1.2.4 地处荒岗的用地政策优势

在土地紧缩的国家宏观政策调控背景下,开发区成为清理整顿的重点,这势必会影响以土地投入、总量扩张带动的各类开发区的开发与建设,从而对城市与区域经济增长产生一定的影响。开发区空间扩展与土地稀缺间的矛盾日益突出,如何提高土地集约利用、寻找新的拓展空间成为开发区重要的决策思路。

庐江经济开发区地处荒岗,用地政策优势明显。开发区土地以丘陵坡地为主,现状以农田、林场、菜园为主,无农保地,在进行农用地征用和工业区土地开发上易获得国家政策支持。同时,现状地势起伏较小,部分山丘与溪谷坡度在3%~6%,现状民居建房规模小、数量少,利于开发区前期开发与建设。

2 开发思路

2.1 开发规模

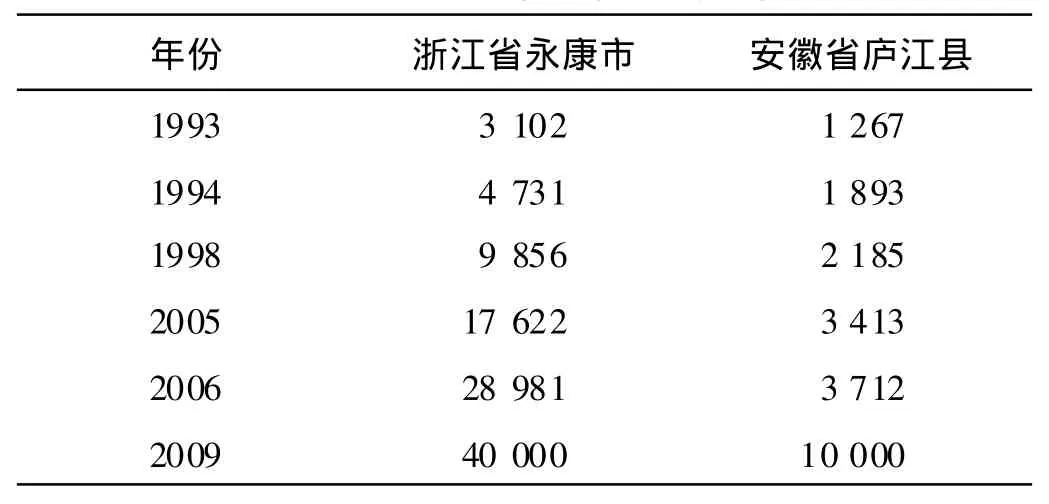

工业赶超型战略被认为是迅速实现工业化、促进经济发展的根本手段,也是发展中地区追赶发达地区的基本途径。当前,在促进地方经济发展的主要方式中,发展工业仍是各城市的主旋律。实践证明,无论是发达地区还是发展中地区,城市化、现代化离不开工业的主体作用。中国建设社会主义市场经济体制以来,开发区的发展成为发展工业、带动区域经济发展的重要手段。沿海发达地区的开发区经济在所在城市经济中的比重不断上升,开发区经济异常活跃,许多城市形成了“一市多区”“一区多园”的开发区发展格局,开发区经济的不断繁荣有效地拉动了城市的发展[1]。2006年,天津经济技术开发区、广州经济技术与高新技术开发区、苏州新加坡工业园区创造的GDP占所在城市GDP比例分别为18.53%、13.76%和15.42%。又如浙江省永康市15年的飞速发展离不开工业经济,或者说离不开开发区规模的持续拓展[2],其省级经济开发区从建设初期的8 km2扩展到后期25 km2,目前发展为城东老开发区、城西新科研城“两翼齐飞”,总用地面积46.6 km2的发展格局。当前,永康市五金企业的空间布局从分散走向集中,形成了市级、乡镇和村级3个层次的开发区;产品档次和技术含量不断提升,企业规模和品牌影响力不断增强;产业内分工不断深化,产业链不断拓展,企业间横向和纵向分工大致形成,外部经济,灵活专业化等效应突出。从表1可以看出,2009年庐江县经济发展水平与1998年永康市发展初期的水平相当,这种落差的形成直接归因于两地开发区发展速度与规模上的巨大差距。庐江开发区到底应该多大?这事实上是个不可以讨论,也是不必讨论的问题。如果把全国开发区的经济总量看成一个蛋糕,那么,在土地宏观调控与全球制造业资本加速向中国转移的背景下,那些积极争取开发区等级规模的省份与地区,显然会是这个蛋糕分配中的最后赢家。因此,从某种意义上说,开发区的发展速度与发展规模决定了庐江县乃至整个安徽省赶超发达地区的战略步伐。

表1 浙江省永康市与安徽省庐江县历年人均国内生产总值比较Table 1 Comparison on GDP per capita between Lujiang,Anhui and Yongkang,Zhejiang

2.2 功能定位

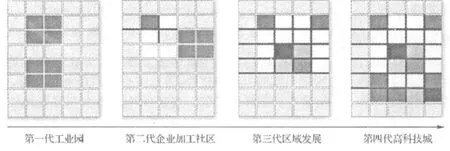

在现代社会发展与城市形态发展的背景下,开发区的发展也经历了内容和形态方面的演变。这一演变沿两条轴线进行,一条轴是企业性质,企业逐渐从低技术含量的轻工业向高技术企业演变;第二条轴是形态和结构,开发区从小规模单一的生产型基地向大型的集生产、生活和娱乐为一体的综合体演变。迄今为止,中国大致经历了四代开发区:第一代开发区即为工业园,生产与居住分离,以单纯的加工业为主;第二代开发区是企业加社区的形式,生产与生活逐步融合,满足职住平衡;第三代开发区呈现区域发展态势,开发区发展需要更大的空间和扩展余地,并为企业、公众和社会创造了良好的生活和娱乐条件;第四代开发区为高科技城,可以实现自给自足,满足生产、生活和娱乐的一切需要,是一个包含生态、科研、商贸、居住、教育、休闲、娱乐等功能的城市综合体(图2)[3]。从目前来看,单一性开发区面临着严峻挑战。随着城市经济的发展、开发区规模的扩大,沿海发达地区的许多中、小城市出现了“钟摆式”交通、老城区住房价格偏高、开发区生态环境恶化、犯罪率加大等现象,成为城市政府迫切需要解决的新问题。这种“孤岛”式、单一化的发展模式,使开发区无法逃离成为“经济孤岛”的宿命,城市化瓶颈凸现。因此,多元化发展是开发区的必然选择。工业发展离不开城市功能的依托,随着经济社会的发展,开发区作为现代化高效率的工业基地,必然吸引众多的企业和机构及社会经济各部门在相对狭小的空间内集聚,从而产生了对各种生活、生产服务业的需求。将开发区作为以工业为主的综合性新城区来发展,适当发展房地产、休闲娱乐等第三产业,与母城相协调地进行基础设施和服务设施建设,不但可以创造吸引力、聚集人气,营造出良好的城市环境,减少对老城区的交通负荷,而且会产生更大的经济效益,使开发区保持快速的持续发展[4]。如一些沿海发达城市的经济开发区成为城市的新市区(天津滨海新区、上海浦东新区、苏州新区、青岛黄岛开发区),有的成为现有城市外围具有相当人口规模的新市镇(如宁波的北仑、珠海的西区),或者成为一个新城市(如海南省的洋浦开发区)[5]。安徽庐江经济开发区建设应积极倡导多元化发展:一方面加大力度、完善基础设施建设和积极招商引资,建设生态、环保、绿色的省级先进制造业基地;另一方面应进行商务办公、物流集散、商业休闲、居住旅游等城市功能培育与建设,创建庐城环湖城市副中心。

图2 开发区演变规律图Fig.2 Rule of evolution of EDZ

2.3 建设布局

2.3.1 满足空间管治规划,确定弹性的开发建设范围

针对现状山丘林地、平地农田与村庄建房等用地适应性评价,划分开发区禁建区、限建区和适建区,确定开发区(城西新区)总用地面积约18.28 km2,其中建设用地面积16.17 km2。同时,在开发区向北、向南选择预留发展备用地,远景开发区工业向北拓展、休闲生活旅游产业向南延伸,满足开发区规模拓展的需求。

2.3.2 结合滨湖倚山特征,循序推进各功能空间建设

以移湖为中心,向外层级推进商务商业、居住、工业等功能空间的建设。环湖北部,建设商务、金融、办公、行政、居住等功能的商务园;环湖南部,建设商业、休闲、旅游、居住等功能的商业园;外围结合产业结构演变特征,设置以劳动密集型企业为主的近期产业园,以资金密集型企业为主的中期产业园和以技术密集型产业为主的远期科技园。开发整体空间依据环境区位、阶段发展特征,空间层级推进。

2.3.3 依托自然区位优势,设计不同功能的道路系统

滨湖设置景观性的环湖一路,湖中建堤、曲幽起伏;环湖建设生活性的环湖二路和环湖南路,路桥合一、步移景异;外围工业区内则以交通性道路为主,现代景观、宽畅大方。整体采取环状放射与棋盘状相结合的道路系统:工业园内道路简洁通达,方便工业用地划分;中心区内环湖放射,提高中心区通达性。使道路形式与设计功能相吻合(图3)。

图3 安徽庐江经济开发区总体规划(城西新区)功能分析图Fig.3 Map of general planning on function and structure of Lujiang EDZ,Anhui

3 发展策略与保障体制

3.1 理顺资金投入导向,启动开发区建设

庐江作为一个以农业为主的中部待开发地区,其发展策略一方面要发挥区内基本要素——自然资源与劳动力的推动作用,积极发挥土地资源与劳动力成本优势;另一方面要借助外部资金、人才和技术的输入,积极利用东部地区向本地输入的资金和产业梯度扩散。其核心问题是,如何更好地把外部输入和区内基本要素结合起来,启动开发区建设,形成自我增长能力。一是资金投入的产业方向要立足本地资源,如土地、劳动力等;技术层次要适合区内劳动力素质的条件,积极发展劳动密集型产业,选择能发挥本地优势,同时向仍有相当市场潜力的发达地区对外扩散产业。二是资金投入的空间方向要集中于培养区内的增长极,即通过庐江经济开发区带动整个庐江县域经济的发展。三是要重视人口素质的提高和促进城市化步伐的加快,打破封闭状况,促进人口流动,加快市场发育;要把劳务数量与素质提高作为一项战略措施,增加就业岗位,减轻县域就业压力,提高劳动力的技术和经营素质。四是要善于运用外部输入的资金、人才和技术,充分发挥其催化剂的作用,推动开发区发展,使自然资源和劳动力丰富的有利条件与外部输入要素结合,转化成现实的经济优势。

3.2 强化行政管理职能,创新行政管理体制

加大开发区管理体制改革的力度,要在扩大授权放权范围、体制和界定职能权限等方面做更多的工作,使开发区成为地方经济跨世纪发展的龙头和行政管理体制改革的“试验田”。同时,全面推进庐江经济开发区行政管理体制和机构的改革,将开发区作为县政府的派属机构,并直接受县政府管理,与政府下设的各职能部门平级,不受其它部门管理和干扰。如青岛开发区将经济区与行政区两区体制合一,实行一套机构,统一管理;工委(区委)管委(区政府)一把手由一人兼任,并享受副市级待遇[6]。这样不但可以减少在社会事务、重大基础设施建设与项目合理安排等事项上的摩擦,同时提高了开发区行政管理效率,将开发区建成集多项政策、功能于一体,行政事务、经济事务、社会事务于一身的综合性区域。对欠发达地区来说,开发区就是体制改革的“试验田”,并由此扩散到整个区域。

3.3 加快国际化运行步伐,建立国际化管理体系

要利用好县政府赋予开发区管委会的经济管理权限,加大管理模式改革力度,使金融管理、税务管理、外汇管理、外事管理、外经外贸管理和海关管理等全面与国际接轨,形成符合国际规范的国际化管理体制。开发区管委会要充分利用计算机通信网络、信息高速公路和国际互联网等现代化信息管理手段,加强与国际企业集团、知名大学和研究院所等机构的联系,跟踪了解国际科技经济发展动态,建立国际化信息系统。要加速向以引进外资为主的全方位对外开放的格局转变,充分利用国外资本和资源,吸引和促成一批投资规模大、经济效益好的重点项目,使产业走向国际化,实现经济规模化,建立国际化运行机制[7]。

3.4 提高开发区管理效率,完善一站式行政服务体系

以“发展、服务、管理”为主要职能,致力于建设“优质、公正、廉洁、高效”的政府形象。减少“小政府、大社会、大服务”的模式在传统行政体制的压力下出现的机构膨胀、人员增多、职能细化等现象;进一步转变政府职能,建立精干、高效的一站式行政管理服务体系。庐江经济开发区应积极推动审批制度改革,实行“一站式、一条龙”的项目审批,提高办事效率。同时,应大力推行政务公开,健全公开披露、公共质询制度,完善投诉监督制度,扩大企业和居民的知情权。简化规定收费名目,在保留行政规定性收费外,停止和取消多项行政、事业性收费,为开发区营造良好的创业环境。

4 结 语

随着区域格局竞争的激烈与地方发展的强烈诉求,经济开发区的发展将成为地方经济发展的重要增长引擎和抓手,如何合理的选址、确定规模、进行园区的功能定位,必将成为区域可持续发展的重要保障。历史经验表明,经济开发区的选址必须具备良好的区位条件、具有远期发展空间的弹性,同时能够多元化发展,为经济开发区的转型升级、可持续发展奠定基础。

[1] 刘晓宁.山东省经济开发区对母城经济发展的影响作用评价及对策研究[J].山东经济,2010(1):155-159.

[2] 浙江省发展和改革委员会、国家统计局浙江调查总队调研组.浙江开发区(园区)建设呈现稳步发展态势[J].浙江经济,2006(11):17-19.

[3] 耿虹,祝文明.现代产业园区——历程、趋势与对策[J].理想空间:现代产业园规划,2007(11):7-9.

[4] 杨志,赵铁政,周桂峰.省级高新技术产业开发区的空间效益研究——以唐山高新技术开发区为例[J].现代城市研究,2007(1):41-45.

[5] 王峰玉,朱晓娟.中国开发区的发展回顾与战略思考[J].云南地理环境研究,2006(4):95-99.

[6] 王秀娥.我国开发区行政管理体制改革的现状及对策[J].牡丹江师范学院学报,2006(2):10-11.

[7] 班茂盛,方创琳,宋吉涛.国内外开发区土地集约利用的途径及其启示[J].世界地理研究,2007(3):45-50.