急性脑出血患者外周血sFas和sFasL的变化及意义

2011-06-14王兆平王文静王前友马俊芳

王兆平,王文静,时 鹏,王前友,潘 健,马俊芳,吴 蕾

(安徽医科大学附属省立医院,合肥230001)

脑出血是严重威胁人类健康及生活质量的常见疾病,其病死率和致残率较高。近年来,国内外许多研究表明,细胞凋亡机制参与了脑出血所致的神经损伤,且与病情的严重程度密切相关。Fas系统(CD95或APO-1)及其配体FasL(CD178)是细胞凋亡调控信号途径的一个重要部分,可溶性Fas(sFas)和可溶性Fas配体(sFasL)分别是Fas和Fas配体(FasL)的可溶形式。sFas/sFasL与各种肿瘤、缺血性心脏病、肝病、肾病、免疫系统疾病的发病机制及预后关系密切,但与脑出血的关系国内外报道较少。本研究通过对急性脑出血(ACH)患者外周血清sFas和sFasL水平的动态观察,探讨其变化与急性期出血灶部位、大小及形态之间的关系,为ACH病情变化的判断和治疗提供了新的理论依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 根据1995年第四届全国脑血管病会议修订的诊断标准,共收集2010年3~12月在安徽医科大学附属安徽省立医院神经内科住院的ACH患者60例(ACH组),男43例、女17例,年龄40~88(62.61±13.85)岁。患者均于发病6 h内入院,经头颅CT确诊并接受内科治疗。择同期无脑血管疾病体检者30例作为对照组,其中男20例、女10例,年龄47~79(60.96±10.26)岁。排除标准:①脑梗死后出血;②已知可影响血清sFas和sFasL水平的其他疾病(风湿病、肿瘤、肝肾疾病、急性创伤出血、感染及心脑血管疾病等);③血液病(白血病、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、血友病等)所致出血;④外伤性颅内出血;⑤抗凝剂或溶栓剂所致出血;⑥入院后14 d内死亡。ACH组高血压病史20例,糖尿病史5例,高脂血症史5例,吸烟12例,饮酒15例,心脑血管病家族史6例;对照组分别为4、2、3、5、6、2 例。ACH 组高血压史高于对照组(P<0.01),其余无统计学差异。

1.2 方法 患者进行头颅CT检查后将图像输送至工作站,由两位放射科医师使用三维重建软件包VOXTOOL 2.0.0OH对原始扫描数据进行3D重建,用表面遮盖法测量出血灶的体积,记录其大小、部位、形状。按照出血灶容积大小分为,少量出血组(<20 ml)、中量出血组(20~50 ml)、大量出血组(>50 ml);按照出血灶部位分为基底节区出血组、脑叶出血组、脑干出血组(本研究中无小脑及脑室出血);按照出血灶形状分为类圆形组、梭形组、不规则形组。ACH 组于发病后 6 h、24 h、2 d、7 d、14 d及对照组抽取空腹肘静脉血4 ml装于EDTA管中,室温下静置30~60 s后,以4 000 r/min离心10min(白洋B600-A低速离心机),收集血清装于无热原和内毒素试管内编号后,放置-70℃冰箱贮存待检,避免反复解冻。采用ELISA法测定血清sFas和sFasL,sFas及sFasL试剂盒由美国R&D有限公司提供,操作严格按照试剂盒说明书进行,测定标本在450 nm波长下的吸光度值(OD值),根据标准曲线的直线回归方程计算出样品的浓度。

1.3 统计学方法 采用SPSS13.0统计软件,计量资料以±s表示,两组间比较采用两独立样本的t检验;多组间均数的比较采用one-way ANOVA法,多组间资料两两比较采用LSD、SNK法;两因素间相关性应用Spearman相关分析。P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

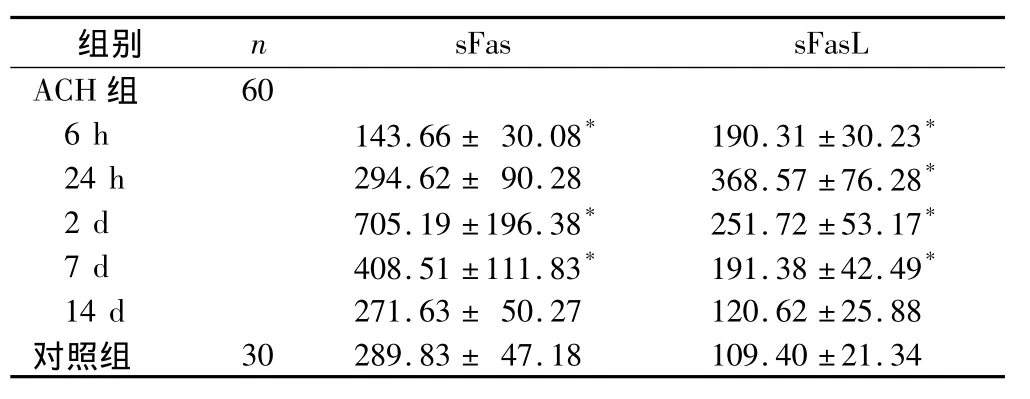

2.1 ACH患者不同时间血清sFas、sFasL水平变化见表1。

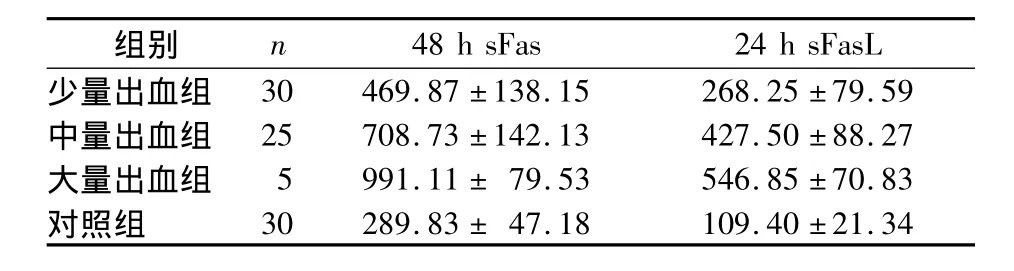

2.2 ACH患者不同大小出血灶sFas、sFasL血清峰值比较 见表2。

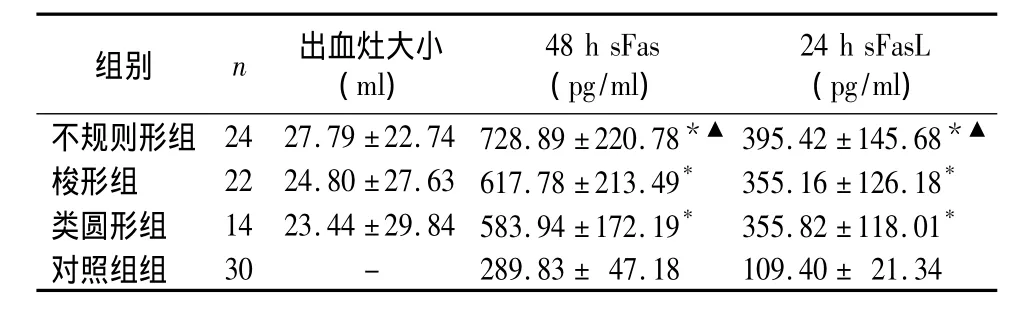

2.3 ACH患者不同形状出血灶血清sFas和sFasL峰值比较 见表3。

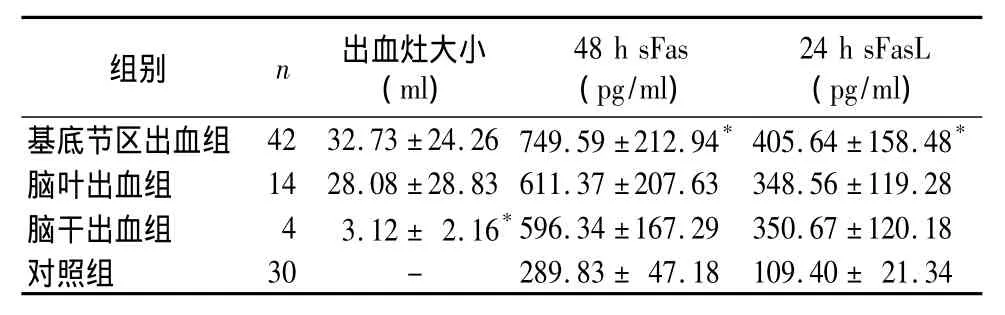

2.4 ACH患者不同出血部位血清sFas和sFasL峰值比较 见表4。

表1 ACH 患者不同时间血清、sFas、sFasL 变化(pg/ml,±s)

表1 ACH 患者不同时间血清、sFas、sFasL 变化(pg/ml,±s)

注:与对照组比较,*P <0.05

sFas sFasL ACH组组别 n 60 6 h 143.66 ± 30.08* 190.31 ±30.23*24 h 294.62 ± 90.28 368.57 ±76.28*2 d 705.19 ±196.38* 251.72 ±53.17*7 d 408.51 ±111.83* 191.38 ±42.49*14 d 271.63 ± 50.27 120.62 ±25.88对照组30 289.83 ± 47.18 109.40 ±21.34

表2 ACH患者不同大小出血灶血清sFas、sFasL峰值比较(pg/ml,±s)

表2 ACH患者不同大小出血灶血清sFas、sFasL峰值比较(pg/ml,±s)

注:各组间两两比较,P均<0.01

组别 n 48 h sFas 24 h sFasL少量出血组30 469.87 ±138.15 268.25 ±79.59中量出血组 25 708.73 ±142.13 427.50 ±88.27大量出血组 5 991.11 ± 79.53 546.85 ±70.83对照组30 289.83 ± 47.18 109.40 ±21.34

表3 ACH患者不同形状出血灶血清sFas和sFasL峰值比较(±s)

表3 ACH患者不同形状出血灶血清sFas和sFasL峰值比较(±s)

注:与对照组比较,*P <0.01;与其他组比较,▲P <0.01

组别 n 出血灶大小(ml)48 h sFas(pg/ml)24 h sFasL(pg/ml)不规则形组 24 27.79 ±22.74 728.89 ±220.78*▲ 395.42 ±145.68*▲梭形组 22 24.80 ±27.63 617.78 ±213.49* 355.16 ±126.18*类圆形组 14 23.44 ±29.84 583.94 ±172.19* 355.82 ±118.01*对照组组30 - 289.83± 47.18 109.40± 21.34

表4 ACH患者不同出血部位血清sFas和sFasL峰值浓度比较(±s)

表4 ACH患者不同出血部位血清sFas和sFasL峰值浓度比较(±s)

注:与其他组比较,*P <0.01

组别 n 出血灶大小(ml)48 h sFas(pg/ml)24 h sFasL(pg/ml)基底节区出血组 42 32.73 ±24.26 749.59 ±212.94*405.64 ±158.48*脑叶出血组 14 28.08 ±28.83 611.37 ±207.63 348.56 ±119.28脑干出血组 4 3.12 ± 2.16*596.34 ±167.29 350.67 ±120.18对照组30 - 289.83± 47.18 109.40± 21.34

3 讨论

目前诱导细胞凋亡机制仍不十分明确,Fas系统是介导细胞凋亡的一个重要途径[1]。脑出血后由于血肿周围继发性缺血、凝血酶释放、血红蛋白分解、补体激活、炎性细胞浸润、自由基升高和多种细胞因子表达等,均可激活Fas/FasL系统,从而诱导细胞凋亡的发生,且细胞凋亡代表着脑出血后细胞死亡的主要方式[2]。本研究也支持这一观点。

Fas(Apo-1,CD95)是神经坏死因子和神经生长因子受体家族的一员,分子量为45~52 kD,属于Ⅰ型跨膜糖蛋白受体。人类Fas分子由325个氨基酸残基组成,其结构包括一个具有-NH2末端的胞外区、位于分子中部含有17个氨基酸残基的跨膜区和含有145个氨基酸残基的胞内区。位于胞内区有一段有70~80个氨基酸残基组成的区域,称为“死亡结构域”,此区对于引导细胞凋亡必不可少。人类Fas分子包含膜结合型(mFas)和游离型(sFas)两种,sFas可游离于血液中,是Fas基因mRNA变异使其跨膜区63 bp的编码序列丢失所致,可与FasL结合,不具有活性,从而抑制凋亡的发生。FasL也属于肿瘤坏死因子超家族,分子量约为40 kD,属于Ⅱ型膜蛋白,由218个氨基酸残基组成。sFasL是FasL被金属蛋白酶水解产生的,也分布于细胞外,可与Fas结合诱导凋亡的发生。

本研究结果表明,ACH后存在细胞凋亡的参与,血清sFas在ACH患者发病6 h低于对照组,于24 h与对照组相当,48 h明显高于对照组,以后逐渐下降。而血清sFasL在6 h高于对照组,于24 h达高峰,然后逐渐下降,两者于14 d左右接近正常。这与Delgado等[3]报道一致。提示在ACH早期,由于出血灶周围产生多种细胞因子,刺激脑细胞膜上Fas抗原表达上调,Fas的死亡域分别与FasL相关的死亡域结合和带有内源性死亡域的接头蛋白相互作用,激活Caspases,促进神经细胞凋亡,从而诱导FasL、sFasL表达上调,与此同时脑细胞分泌sFas,其与FasL、sFasL结合,阻断FasL及sFasL提供的凋亡信号,而抑制细胞凋亡。ACH患者血清中sFas在开始6 h下降,而后迅速增多,考虑机体的自我保护作用阻止神经细胞过度凋亡。本研究结果也显示血清sFas、sFasL峰值随着出血灶的增大而增高,表明其与脑出血的严重程度密切相关。

本研究发现,出血灶形状与血清sFas、sFasl水平有一定的相关性,表现为在相同容积的出血情况下,不规则形出血较类圆形及梭形表达更高的sFas、sFasl水平;而圆形和梭形出血之间sFas、sFasL水平表达相当,说明不规则出血灶可以引起更严重的细胞凋亡,对周围脑组织产生相对严重的损害。病理学资料研究表明,规则型脑出血血凝块易于清除,与周围脑组织无明显粘连;不规则型脑出血的血凝块与周围脑组织粘连较紧密,不易清除,并可见条索状结构伸入周围脑组织,且出血较多,呈喷射状,系动脉出血。可见不规则型脑出血患者出血灶周围脑组织损伤及血脑屏障(BBB)细胞凋亡的发生,产生更多的凋亡因子(如sFasL),机体也保护性地产生更多的凋亡抑制因子(如sFas),抑制细胞凋亡。这些因子可通过破坏的BBB进入血液,导致其在血液浓度增高。国内外学者研究也显示,ACH血肿形态不规则常提示易出现活动性出血,其发生血肿扩大的发生率较类圆形及梭形大,预后较差[4]。本研究从凋亡水平进一步验证了这一结论。

本研究还发现,基底节区 ACH患者的血清sFas、sFasL的峰值较脑叶、对照组高,且脑干出血虽出血量较少,其血清sFas、sFasL的峰值与其他部位出血相当,推测可能是基底节区和脑干与大脑和小脑等存在广泛的神经纤维联系,血肿形成早期红细胞及其分解产物、自由基、中性粒细胞及炎症介质等在脉压差的动力作用下,通过神经纤维间隙及血管周围间隙向远离出血灶的部位流注,而诱导这些部位神经元细胞与神经胶质细胞发生凋亡,甚至导致脑出血后发生继续出血。本研究结果显示,基底节部位的出血较其他部位发生继续出血的可能性大,与沈斌[5]研究结果一致。本研究中,基底节区、脑干部位出血,不仅产生严重的神经功能症状,而且可诱导严重的脑细胞凋亡,影响脑细胞正常功能。因本研究的病例数较少,仍需大样本的研究进一步证实。

Ackery等[6]研究显示,在1个脊髓损伤的动物模型中,经蛛网膜下腔给予sFas受体,可使更多的神经元和少突胶质细胞存活并改善神经症状。因此,为预防和减轻ACH后的细胞凋亡引起的继发性神经细胞损伤,针对sFas、sFasL表达的特点,积极采取相应的干预对策,可能是降低ACH的病死率和提高存活者生活质量的有效途径之一。

[1]Dalton JE,Howell G,Pearson J,et al.Fas-Fas ligand interactions are essential for the binding to and killing of activated macrophages by gamma delta T cells[J].J Immunol,2004,173(6):36-60.

[2]Han N,Ding SJ,Wu T,et al.Correlation of free radical level and apoptosis after intracerebral hemorrhage in rats[J].Neurosci Bull,2008,24(6):351-358.

[3]Delgado P,Cuadrado E,Rosell A,et al.Fas system activation in perihematomal areas after spontaneous intracerebral hemorrhage[J].Stroke,2008,39(6):1730-1734.

[4]Sorimaehi T,Fujii Y,Morita K,et al.Predictors of hematoma enlargement in patients with intracerebral hemorrhage treated with rapid administration of antifibrinolytic agents and strict blood pressure control[J].J Neurosurg,2007,106(2):250-254.

[5]沈斌.脑出血后继续出血的临床研究[J].山东医药,2010,50(40):106.

[6]Ackery A,Robins S,Fehlings MG,et al.Inhibition of Fas-mediated apoptosis through administration of soluble Fas receptor improves functional outcome and reduces posttraumatic axonal degeneration after acute spinal cord injury[J].J Neuro Trauma,2006,23(5):604-616.