颈椎棘突偏歪评估颈椎“骨错缝、筋出槽”价值的影像学研究

2011-06-14张开勇庄园詹红生张明才石印玉

张开勇 庄园 詹红生 张明才 石印玉

临床研究表明,颈椎病(cervical spondylosis)患者普遍存在相应的脊椎关节位置关系异常和(或)活动受限,即“颈椎关节错缝”。临床可表现为颈痛、颈部活动受限、眩晕、头痛、上肢疼痛麻木等症状,矫正骨错缝手法可恢复其脊椎关节正常的位置关系和活动范围[1-3]。临床医生主要依靠触诊及影像学观察判断是否存在骨错缝及相应的节段,从而运用脊柱矫正骨错缝手法纠正异常。影像学方法能够对骨错缝进行客观、准确的测量。目前诊断椎体旋转的方法有:棘突触诊、颈椎电子计算机X射线断层扫描 (CT)容积重建后前位观察棘突和正弦值反推旋转角度[4]等。但这些方法只能在棘突不发生畸形偏歪、棘突分叉对称的前提下,才能正确诊断椎体的旋转情况。对于棘突分叉情况的研究表明,几乎没有棘突的左右分叉完全对称[5]。这也使得单纯凭棘突诊断是否存在椎体旋转的准确性降低,并不能准确分析出是否存在椎体旋转。一些不准确的测量容易对临床产生错误的指导作用,本课题组根据既往研究结果,对此进行了探索,兹论述如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机抽取62例门诊颈椎病(病例纳入参照第二届颈椎病会议制定的颈椎病诊断标准[6])患者的颈椎CT平扫X线片,其中男性15例,女性47例;平均年龄(49.71±14.09)岁,年龄范围24~80岁。

1.2 扫描及后处理方法

采用16排PHILIPS Brilliance CT扫描仪进行扫描,患者仰卧位,HF位,摆正头颈位置,扫描范围为颅底至第1胸椎椎体。利用后处理系统多平面重建功能,采用骨窗显示,分别行第2颈椎~第7颈椎棘突显示最完全的斜轴位重建,各1层。

1.3 测量方法

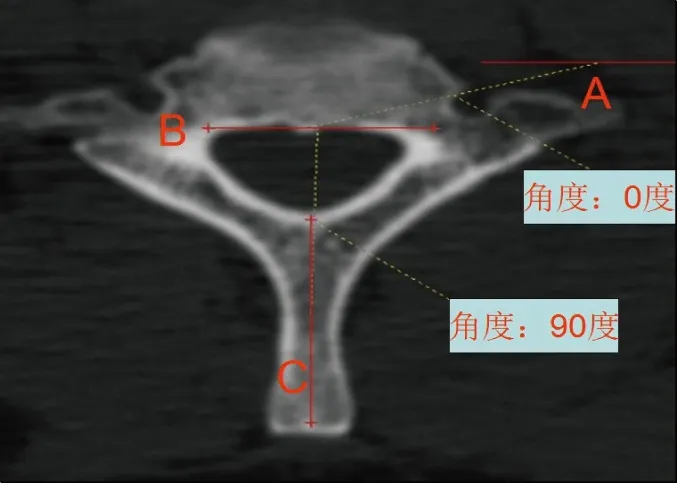

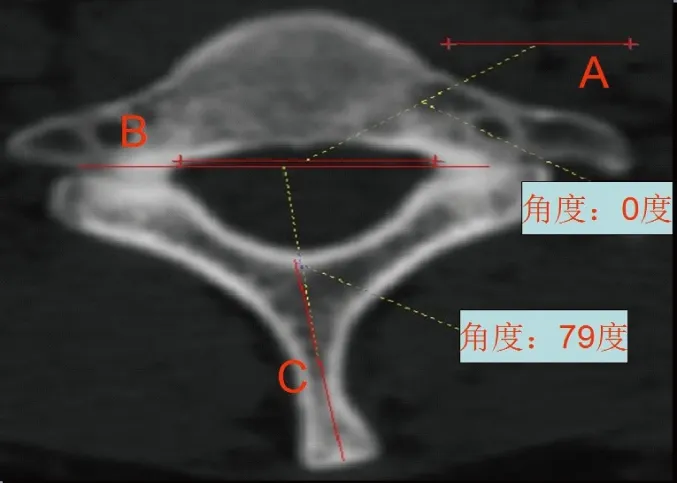

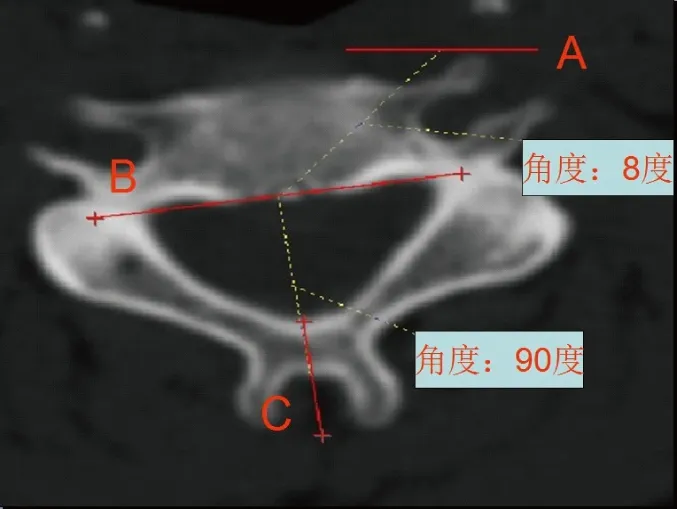

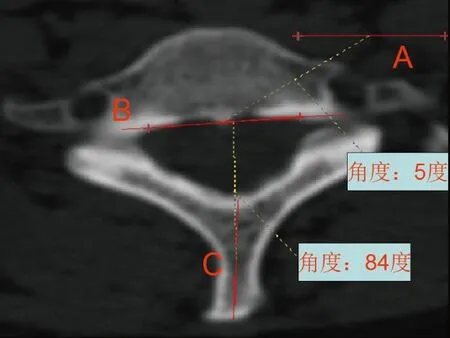

应用影像归档和通信系统(picture archiving and communication systems,PACS)系统测量,具体方法如下,示例见图1-4。

1.3.1 椎体旋转测量 选定层面后,先定义一条水平线A(系统自动选择水平0度角),自椎体后缘切线作一直线B。测量A与B之间夹角,测量结果即是反映椎体旋转的角度。

1.3.2 棘突偏歪测量 选定层面后,自椎体后缘切线作一直线B,自棘突前缘中点至棘突后缘中点作一直线C,测量B与C之间的夹角,测量结果即是反映棘突偏歪的角度。

图1 正常椎体,无椎体旋转及棘突偏歪

图2 存在棘突偏歪无椎体旋转

图3 存在椎体旋转无棘突偏歪

图4 既存在椎体旋转又存在棘突偏歪

2 结果

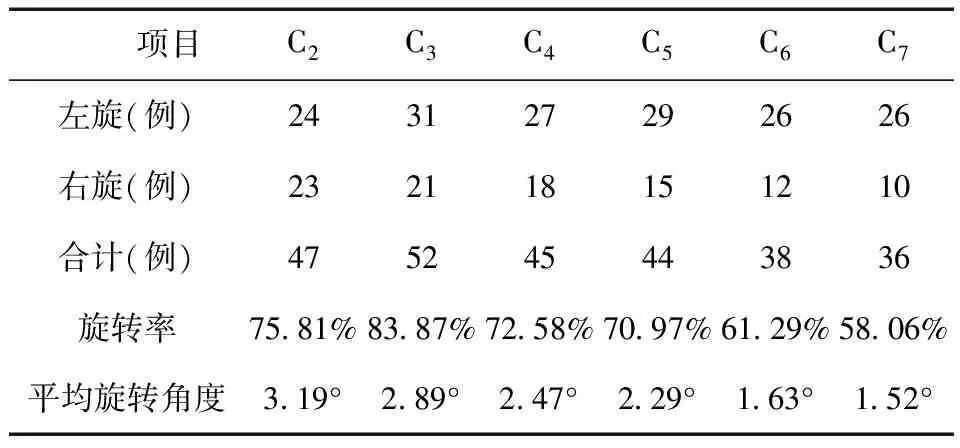

2.1 椎体旋转测量结果(见表1)

颈椎椎体自C2~C7旋转率逐渐减小,平均旋转角度逐渐减小。

表1 椎体旋转情况统计表(n=62)

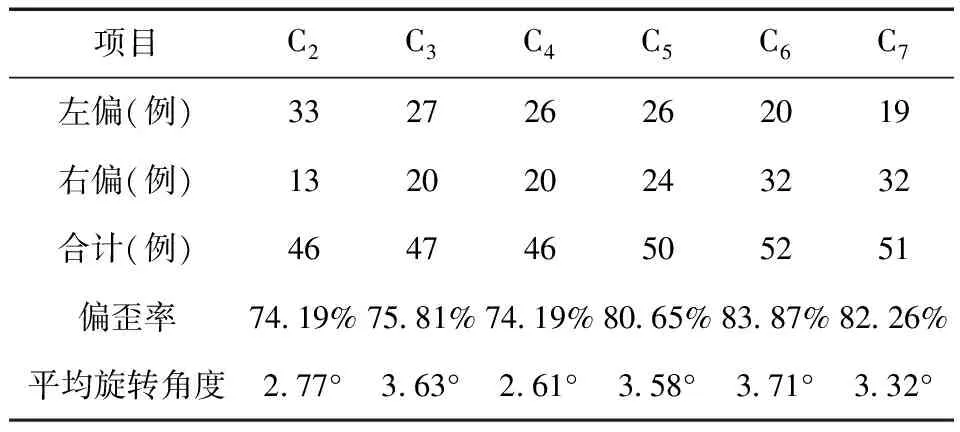

2.2 棘突偏歪的测量结果(见表2)

颈椎棘突自C2~C7旋转率呈逐渐增大趋势。

表2 棘突偏歪情况统计表(n=62)

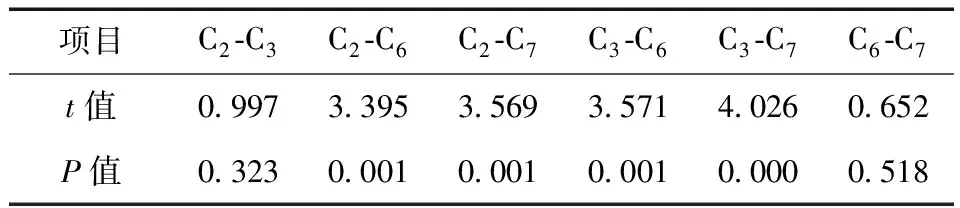

2.3 椎体旋转角度角度的差异(见表3)

就C2、C3、C6、C7各自的椎体旋转角度做两样本t检验,分析结果显示:C2与C3、C6与C7节段椎体旋转角度之间的差异无统计学意义,C2、C3与C6、C7两节段的椎体旋转角度之间的差异有统计学意义。结合数值,即C2、C3等上颈段椎体旋转角度明显大于C6、C7等下颈段的椎体旋转角度,左旋率大于右旋率。

表3 椎体旋转角度的比较(n=62)

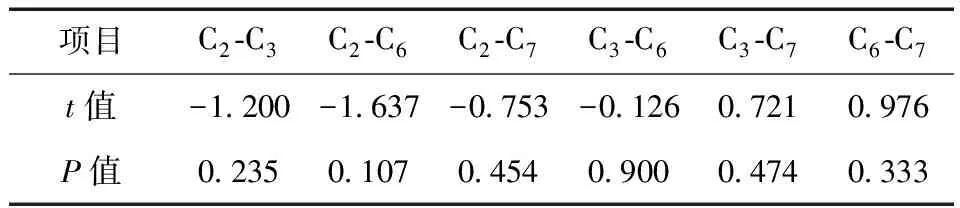

2.4 棘突偏歪角度的差异(见表4)

就C2、C3、C6、C7各自的棘突偏歪角度做两样本t检验,分析结果显示:C2、C3、C6、C7各自的棘突偏歪角度之间差异没有统计学意义。

表4 椎体偏歪角度的比较

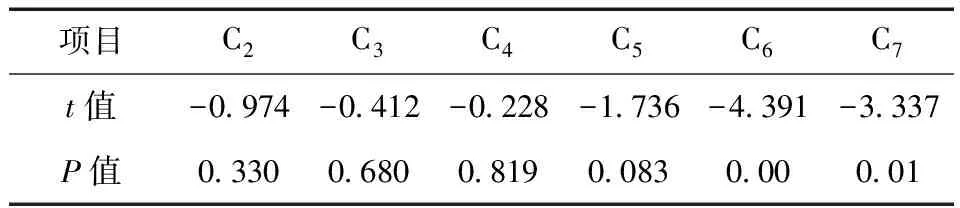

2.5 椎体旋转角度与棘突偏歪角度之间的差异(见表5)

就C2~C7椎体旋转角度和棘突偏歪角度做两样本t检验,分析结果显示:C6、C7椎体旋转角度与棘突偏歪角度之间的差异有统计学意义,其他组差异无统计学意义。

表5 椎体旋转角度与棘突偏歪角度的比较

3 讨论

3.1 颈椎骨错缝、筋出槽在颈椎病发病中的意义

根据既往临床研究结果[7],结合中医学基础理论分析,颈椎病发病的关键病机可能是颈椎“骨错缝、筋出槽”。骨错缝,是指骨关节正常的间隙或相对位置关系发生了细微的异常改变,并引起关节活动范围或一个功能单位的松动度异常的一种病理状态。如《医宗金鉴·正骨心法要旨》说:“骨节间微有错落不合缝者。”筋出槽,是一个比较特别的中医学概念,正常情况下筋骨系统处于“骨正筋柔”的状态,筋居槽中,以手触摸时感觉不到“筋槽”的存在;病理情况下,以手触摸筋伤之处,感觉其柔顺性下降、张力增高、甚或出现凹凸不平的结节状改变,似高出其周围的正常组织结构,此谓之“筋出槽”。也就是说,筋出槽是指筋的形态结构、空间位置或功能状态发生了异常改变。筋出槽发生后,“筋”失去了正常的“束骨”和“利关节”的功能,损伤部位的颈椎关节一方面表现为稳定性下降,易于发生骨错缝;另一方面也可能表现出某一功能单位的松动度异常,关节被固定在某一个保护性的位置,不能自行复位,从而又加剧了周围筋的力学载荷。筋出槽和骨错缝是一个交互影响、逐渐加剧的过程,不仅影响关节的运动功能,也因为有形态结构的损伤而累及到经络气血,离经之血阻滞不通,则为肿为痛。筋骨之间不能维系正常的和合关系而变成筋骨失和的病理状态。

3.2 手法治疗颈椎病的关键靶点是矫正骨错缝、筋出槽

中医脊柱推拿手法是治疗脊柱“骨错缝、筋出槽”疾病的主要方法之一,术者运用手的力量和技巧在人体表面作各种不同方向的运动,达到纠正解剖移位,解除肌肉痉挛,消除软组织无菌性炎症,恢复肌体正常的生理功能,迅速改善症状。其治疗首先要确定椎骨错缝的脊椎节段,通过手法将其复位,从而达到正常的解剖关系和功能活动。《医宗金鉴·正骨心法要旨》说:“手法者,正骨之首务”、“当先揉筋,令其和软,再按其骨,徐徐合缝,脊膂始直。”《伤科补要》又说:“轻者仅伤筋肉易治,重则骨缝参差难治,先以手轻轻搓摩,令其骨合筋舒。”《中国接骨图说》也说:“项筋强不能顾者,熊顾母法提端之”、“仆伤面仰头不能乘,或筋长骨错,或筋聚,或筋强者,用熊顾子法第二端之……”《伤科汇篆》则说:“脊背腰梁节节生,原无脱髎亦无倾,腰因错闪身难动,背或佝偻骨不平。大抵脊筋离出位,至于骨缝裂开弸,将筋按捺归原处,筋若宽舒病体轻。”临床研究证明,脊柱“骨错缝、筋出槽”这种病理改变是客观存在的,当代骨伤学家冯天友、张长江、田纪钧、孙树椿、李义凯等从不同角度进行过论述,手法是治疗“骨错缝、筋出槽”的首选方法。对于单纯的“筋出槽”病症,治疗较易,以松解类手法令其和顺,归槽即可;对于单纯的“骨错缝”病症,以调整手法使其合缝;而对于既有筋出槽又有骨错缝者,当以揉筋,轻轻搓摩,令其和软,将筋按捺入原处,再施以矫正关节类手法,使手法作用力深达骨关节部位,令骨缝对合,最终恢复“骨正筋柔”、“气血和合”的正常状态。

3.3 棘突偏歪在评估颈椎骨错缝、筋出槽中的意义

椎体旋转是最为常见的骨节错缝之一,以往多数文献通过观察棘突偏歪间接反映椎体旋转,并以此作为脊柱矫正手法应用的基础。对椎体旋转的诊断有触诊及X线棘突投影计算等方法,但都不能直观测量椎体的旋转情况。

临床上颈椎棘突的不公线原因有以下几个方面,颈椎椎体本身的旋转;颈椎棘突的分叉;颈椎棘突的先天变异引起的偏歪。本研究表明:(1)颈椎椎体旋转角度上颈段明显大于下颈段椎体旋转角度,且以左旋者较多;(2)颈椎椎体的旋转几率自C2至C7逐渐减小,这可能与下颈段椎体的活动度较少有关;(3)颈椎C2-C6棘突偏歪率自C2至C7呈现逐渐增大的趋势,各棘突偏歪角度之间没有显著差异;(4)就单个椎体而言,C6、C7椎体旋转角度和棘突偏歪角度之间差异有显著性,即两椎体旋转角度较小,棘突偏歪角度较大;从事手法治疗的医生应根据以上规律及临床经验有的放矢。在应用脊柱推拿治疗之前必须要分清椎体旋转是否真正存在。这样才不至于滥用颈椎矫正手法,又可以提高手法治疗颈椎“骨错缝、筋出槽”的疗效和安全性。当然在有颈椎骨性结构发生变化,明确其病理过程和适应症时,可以使用必要的颈部旋转手法。

[1] 朱立国,张清,高景华. 手法治疗神经根型颈椎病的X线椎体位移观察及分析[J].中国中医骨伤科杂志,2005,13(6):28-31.

[2] 孙树椿,张清.椎动脉型颈椎病的X线观察与诊断[J].中国中医骨伤科杂志,2000,8(1):28-30.

[3] 陈立,詹红生.仰卧整复法治疗颈椎不稳所致颈性眩晕的经颅多普勒超声和X线观察 [J].中西医结合学报,2003,1(4):262-264.

[4] 熊焱昊,杜宁,陈伟珍.颈椎旋转、半失稳在椎动脉型、交感型、神经根型颈椎病间的相关研究[J].中国骨伤,2006,19(4):207-210.

[5] 李义凯,叶淦湖,刘晓华,等.颈椎棘突的形态学特征及在颈部推拿中的临床意义[J].中国临床解剖学杂志,2003,21(1):25-26.

[6] 孙宇,陈琪福.第二届颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,1993,31(8): 472-476.

[7] 詹红生,石印玉,张明才,等.基于“骨错缝、筋出槽”病机认识的椎间盘病症诊治新观点[J].上海中医药杂志,2007,41(9):4-6.