切开复位锁定钢板内固定治疗肱骨近端骨折

2011-06-14章暐邹剑张长青

章暐 邹剑 张长青

肱骨近端骨折占全身骨折的5%,其中超过60岁的占70%,女性占75%。在老年人群中,大部分的肱骨近端骨折患者都伴有骨质疏松症[1]。对于无移位或移位较小的稳定骨折而言,保守治疗往往会得到较好的治疗结果;相反,对移位明显或不稳定的肱骨近端骨折的治疗存在一定争议[2-4]。内固定的治疗结果无法预计,特别是在骨质疏松患者及粉碎骨折患者中。许多治疗方法都进行过尝试,包括切开复位钢板内固定、半肩置换、克氏针经皮微创固定、螺钉固定以及髓内钉固定等[2,4-5]。然而,不同的手术方法都伴有不同的并发症发生,包括内固定失败、复位失败、畸形愈合、骨不连、肩部撞击综合症及肱骨头坏死等[6-8]。

为了将并发症发生率降到最低,肱骨近端锁定钢板逐渐被采用。肱骨近端锁定钢板是根据肱骨近端干骺端外侧解剖而设计的,更贴合骨皮质的同时可以有效提供固定骨折的角稳定性。最近的生物力学研究表明,锁定钢板与角钢板相比,在固定肱骨近端骨折上有较大的潜在优势[9]。本研究旨在采用大样本分析,对锁定钢板治疗肱骨近端骨折的疗效及并发症率进行评价。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2005年6月至2006年4月,我院手术治疗的肱骨近端骨折患者106例。其中女性73例(69%),男性33例 (31%); 平均年龄 61.6±15.4岁 (25~78岁)。低能量损伤87例 (82%),高能量损伤19例(18%)。根据Neer分型,97例是移位骨折,而剩下的9例尽管移位不明显,但属于不稳定骨折。根据AO分型,A型34例;B型42例;C型34例。从受伤到手术的等待时间平均为(3.1±1.4)d。

所有患者术前均进行Neer分型[3](关节面成角>45°、骨块间移位>1 cm)。无移位骨折、稳定骨折或单纯大小结节骨折采用非锁定钢板治疗。排除标准包括开放骨折、病理性骨折、既往有肩关节手术史、伴有同侧其余部位骨折及多发骨折患者及伴有臂丛损伤病例。此外,医从性差及无法完成问卷者也排除在本组之外。

1.2 手术方法

患者麻醉后,采用沙滩椅位固定。采用胸大肌三角肌入路暴露骨折端。用不可吸收线悬吊大结节与小结节,利用顶棒将肱骨头顶向近端的同时,牵拉悬吊线将大小结节牵向正常位置,透视下对骨折进行复位。利用克氏针临时固定骨折端,再次透视确定复位满意后将锁定钢板放置于肱骨近端外侧端,要求钢板顶端位于大结节顶端下方5~8 mm,二头肌沟后方2 mm处,且要求钢板与二头肌长头之间有足够的间隙。当钢板位置确定后,采用一枚普通螺钉固定骨折远端,可以使钢板更贴近骨皮质且可以将大结节更贴近肱骨头。之后根据套筒的方向逐一打入锁定螺钉。术后采用悬吊带固定并在术后第2天开始肩关节被动活动。1~3周后根据骨折端的稳定情况进行主动功能锻炼。

1.3 疗效评价

住院期间,对患者的基本信息进行采集,包括平片及CT。根据影像学资料及术中所见对肱骨近端骨折类型进行AO分类(分A、B、C三型)。术后3月、6月、12月对患者进行随访。随访内容包括检查询问疼痛、生活情况、力量及Constant肩关节评分,并与对侧肩关节进行对照。力量测试时,要求肩关节外展90°后,伸直肘关节后提起重物并能保持5 sec,记录3次最大重物重量,并取其平均值。如肩关节外展不到90°,则在最大外展位时进行测试。

每次随访时,拍摄肩关节前后位片及“Y”位片,评介骨折愈合情况及可能存在的并发症。

2 结果

本组患者中,95例(90%)使用5孔钢板,其余为11例(10%)。18例(17%)骨折在使用钢板的同时还加用独立的拉力螺钉及克氏针;62例(59%)需要使用不可吸收线将大小结节绑在钢板上。

在术后3、6及12个月的随访中,分别有7例、3例、3例失随访,故共有93例(87.7%)完成随访。

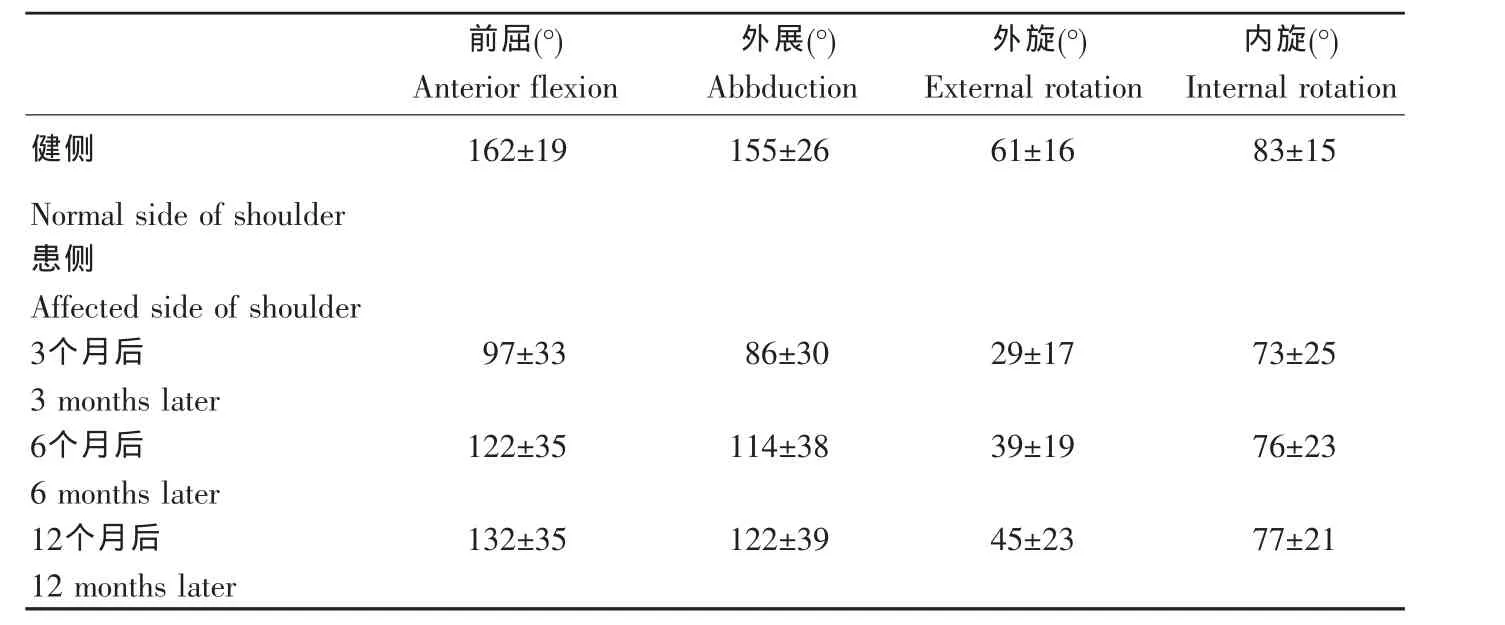

随访发现,受伤肩的活动度有明显提高(P<0.05,表 1)。术后 1年,肩关节前伸可达(132 °± 35 °),外展(122 °± 39 °),外旋(45 °± 23 °),内旋(77 °± 21 °);患肩的 Constant肩关节评分为(70.6±13.7),达到健侧(83.0±8.0)的(85.1%±14.0%)。 此外,评分也随着时间推移有明显提高 (P<0.05)。在最后的随访中,AO不同分型之间的Constant肩关节评分没有明显差异(P>0.05)。

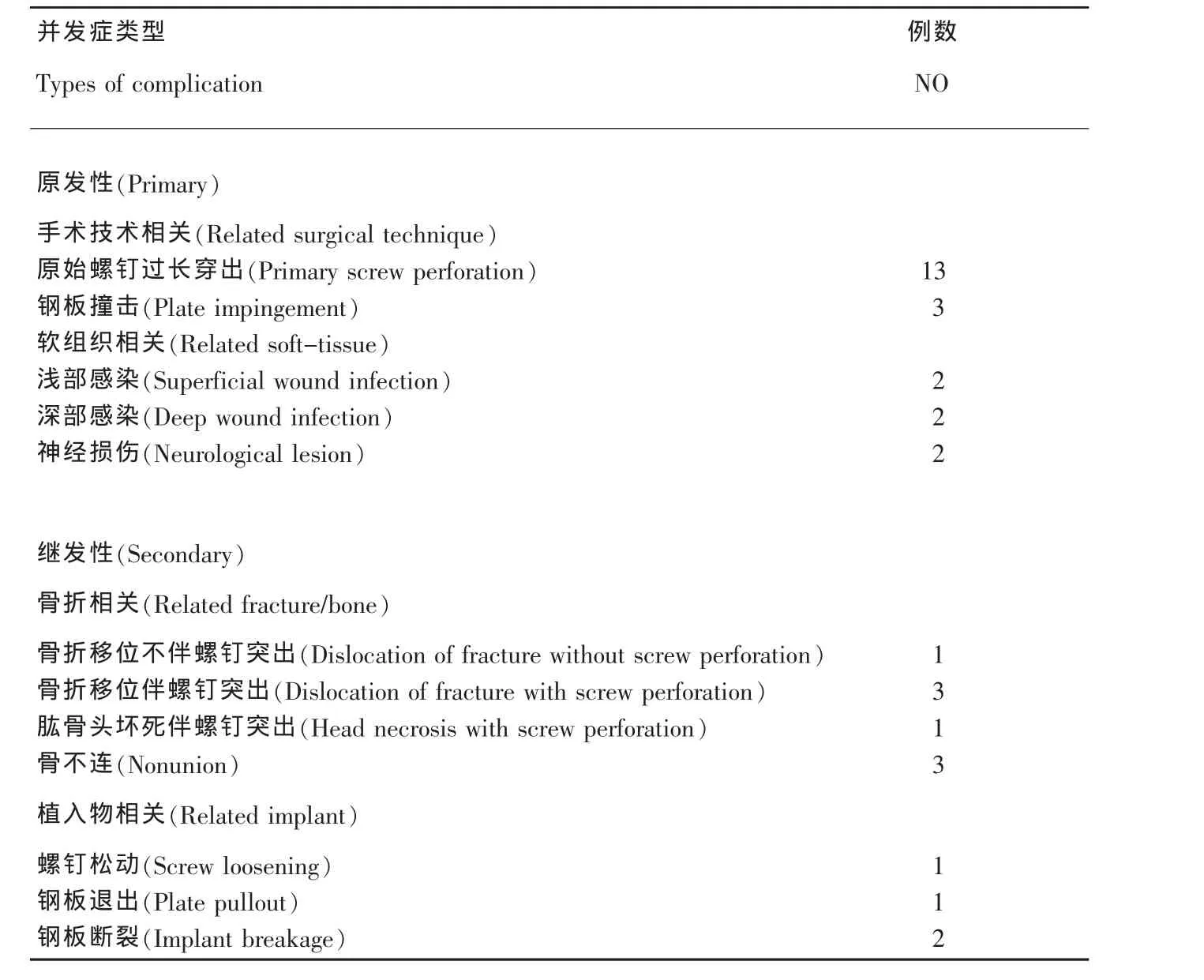

在完成随访的93例肱骨近端骨折中,25人(27%)出现了 34例并发症(表 2)。18例(53%)并发症发生在术后3月内,而22例(65%)并发症则由手术操作直接导致。

13例(14%)出现早期螺钉穿出肱骨头,考虑手术当时螺钉选用过长,且透视位置不理想导致。3例出现肩峰下撞击,系钢板位置偏上引起。2例出现术后神经损伤。2例出现深部感染,经清创去除感染。2例出现皮肤浅层感染,经换药后愈合。

表1 双侧肩关节活动度比较Table 1 Mean Range of Motion of Normal and Affected Side of Shoulders

表2 原发及继发并发症Table 2 Primary and Secondary Complications

3 讨论

随着我国老龄人口的增多,肱骨近端骨折也呈上升趋势。绝大部分肱骨近端骨折会发生于60岁以上,且伴有不同程度骨质疏松的人群。尽管如此,稳定的复位对于骨折愈合及肩关节功能恢复是至关重要的。如果患者存在骨质疏松或骨折粉碎严重,手术固定会存在一定难度,因此移位及不稳定肱骨近端骨折的处理方法仍存在一定争议[2-4]。

许多方法被用来治疗肱骨近端骨折,包括髓内钉、钢板螺钉固定、张力带固定、经皮克氏针固定及半肩关节置换等[10-11]。早期,钢板治疗肱骨近端骨折有较多的成功报道,对于无骨质疏松的肱骨近端骨折来说,切开复位非锁定钢板固定可以提供极强的固定。非锁定钢板通过钢板与骨面之间的摩擦力来提供稳定性,但其有效性随着骨质量的下降而下降。此外,在骨质疏松病例中,由于螺钉把持力下降导致螺钉松动,常会引起固定失败,尤其是在三部分及四部分骨折中。Constant等[12]对20例采用“T”型钢板治疗的肱骨近端骨折进行研究,发现只有9例满意,且有较高的内固定失败率。

新技术包括使用带有角稳定性的钢板螺钉系统固定肱骨近端骨折降低了并发症的发生。锁定钢板的设计是为了在骨质疏松患者中可以提供更稳定的固定。锁定钢板的优点在于使用间接复位技术进行微操作、角稳定性及三维螺钉固定,即便在骨质疏松骨折中也能提供极大的稳定固定,允许早期功能锻炼。

Lill等[13]在体外对常用的治疗肱骨近端骨折的植入物进行研究,发现与坚强内固定(“T”型钢板、非扩髓髓内钉)相比,更具弹性的肱骨近端加压锁定钢板可以更多的减少负荷并提供长期的稳定性。

目前,只有少量的临床研究文献报道切开复位锁定钢板固定治疗肱骨近端骨折,且大部分报道的病例样本较小。在这些报道中,最后随访时的Costant评分为72~76分,并发症包括肱骨头坏死、复位丢失、钢板断裂、骨不连等[14-15]。

本组中,切开复位锁定钢板内固定后1年,患侧肩关节Constant评分为71分,约为对侧的85%,我们认为锁定钢板技术对任何一种类型的肱骨近端骨折均有效。Constant评分自术后3个月到术后1年呈逐步上升趋势。本组结果与Koukakis等[7]报道的一致。

我们发现,术后1年内,93例肱骨近端骨折中,有34例并发症出现在19位患者中。22例并发症与手术治疗有关。最常见的并发症便是螺钉过长穿出肱骨头,共有13例。3位患者由于钢板放置位置过高而引起肩峰撞击。因此,超过40%的并发症与术中操作不当有关。由于手术时的操作不正确、后期复位丢失或肱骨头坏死,随访期中出现了2例继发性的螺钉穿出肱骨头。尽管其他并发症,例如骨不连或肱骨头坏死在本组出现较少,但总体的并发症与其他研究基本一致。

肱骨近端骨折治疗,目前最大的问题仍是如何达到最大的骨折复位稳定和最大的功能恢复。如果无法达到合适的复位,内侧皮质无法得到支撑,尤其是存在内翻畸形的情况下,继发性复位丢失及螺钉穿出或钢板断裂的可能性便会增加。由于锁定钢板的螺钉固定在钢板上而不会向后退出,因此当骨折端塌陷时,螺钉便会穿出肱骨头。如果螺钉过分接近关节面或固定时钻头打穿过肱骨头,则螺钉更容易穿出。

本组患者手术中,除了使用钢板稳定骨折端外,还使用缝线、张力带、拉力螺钉等固定骨折端,这也是根据骨折类型、骨质量优劣及螺钉把持力大小来选择的。因此,要制定标准的锁定钢板治疗股骨近端骨折的操作步骤是困难的,但至少我们可以根据治疗结果来推断有利于骨折复位与固定的主要步骤。

[1]Helmy N,Hintermann B.New trends in the treatment of proximal humerus fractures[J].Clin Orthop Relat Res,2006,442(5):100-108.

[2]Gaebler C,McQueen MM,Court-Brown CM.Minimally displaced proximal humeral fractures:epidemiology and outcome in 507 cases[J].Acta Orthop Scand,2003,74(3):580-585.

[3]Neer CS.Displaced proximal humeral fractures.I.Classification and evaluation[J].J Bone Joint Surg(Am),1970,52(3):1077-1089.

[4]Koval KJ,Gallagher MA,Marsicano JG,et al.Functional outcome after minimally displaced fractures of the proximal part of the humerus[J].J Bone Joint Surg(Am),1997,79(4):203-207.

[5]Robinson CM,Page RS.Severely impacted valgus proximal humeral fractures.Results of operative treatment[J].J Bone Joint Surg(Am),2003,85(3):1647-1655.

[6]Wanner GA,Wanner-Schmid E,Romero J,et al.Internal fixation of displaced proximal humeral fractures with two one-third tubular plates[J].J Trauma,2003,54(7):536-544.

[7]Koukakis A,Apostolou CD,Taneja T,et al.Fixation of proximal humerus fractures using the PHILOS plate:early experience[J].Clin Orthop Relat Res,2006,442(4):115-120.

[8]Park MC,Murthi AM,Roth NS,et al.Two-part and three-part fractures of the proximal humerus treated with suture fixation[J].J Orthop Trauma,2003,17(9):319-325.

[9]Meier RA,Messmer P,Regazzoni P,et al.Unexpected high complication rate following internal fixation of unstable proximal humerus fractures with an angled blade plate[J].J Orthop Trauma,2006,20(5):253-260.

[10]Siffri PC,Peindl RD,Coley ER,et al.Biomechanical analysis of blade plate versus locking plate fixation for a proximal humerus fracture:comparison using cadaveric and synthetic humeri[J].J Orthop Trauma,2006,20(2):547-554.

[11]Fankhauser F,Boldin C,Schippinger G,et al.A new locking plate for unstable fractures of the proximal humerus[J].Clin Orthop Relat Res,2005,430(1):176-81.

[12]Constant CR,Murley AH.A clinical method of functional assessment of the shoulder[J].Clin Orthop Relat Res,1987,214:160-164.

[13]Lill H,Hepp P,Korner J,et al.Proximal humeral fractures:how stiff should an implant be?A comparative mechanical study with new implants in human specimens[J].Arch Orthop Trauma Surg,2003,123(8):74-81.

[14]Palvanen M,Kannus P,Niemi S,et al.Update in the epidemiology of proximal humeral fractures[J].Clin Orthop Relat Res,2006,442(10):87-492.

[15]Bjorkenheim JM,Pajarinen J,Savolainen V.Internal fixation of proximal humeral fractures with a locking compression plate:a retrospective evaluation of 72 patients followed for a minimum of 1 year[J].Acta Orthop Scand,2004,75(4):741-745.