自体骨髓基质干细胞移植治疗糖尿病下肢血管病变

2011-06-14李红普仝现州史帅伟

李红普 仝现州 史帅伟

近年来,糖尿病发病率呈上升趋势,糖尿病周围血管病变(Peripheral vascular disease,PVD)也越来越受到关注。PVD主要累及肢体中小动脉,病变广泛,呈阶段性进展,最终造成严重的动脉血管狭窄、肢体缺血坏死,截肢(趾)率高,是糖尿病患者致残的主要原因。PVD患者动脉远端血管闭塞或狭窄,血液循环差,常规药物治疗效果不明显;且PVD属多节段血管病变,多数患者无法进行介入治疗或血管搭桥手术。因此,通过细胞移植和基因治疗等手段,重新激活或提高机体固有的血管再生能力,从而促进侧枝循环的形成,成为治疗PVD的新策略。

1 对象与方法

1.1 病例资料

2007年5月至2008年11月,选取双侧下肢病变程度接近的糖尿病周围血管病变患者30例(60条下肢),其中男18例,女12例,年龄60~78岁(平均69.5岁)。

1.2 操作方法

治疗前,控制患者空腹血糖≤7.0 mmol/L,餐后2 h血糖≤10.0 mmol/L。取得所有患者及家属的同意并签署手术治疗同意书。

选取患者左下肢作为实验组,右侧为对照组。术前3 d皮下注射人重组粒细胞集落刺激因子500 U/d,共3 d,同时给予低分子肝素预防血栓形成。第4天采集患者双侧髂骨骨髓100~200 mL,淋巴细胞分离液分离出单个核细胞,制成干细胞混悬液40~50 mL,高倍显微镜行有核细胞总数计数,流式细胞仪进行CD34+细胞计数。治疗前30 min口服盐酸美施康定缓释片10 mg镇痛,严格无菌操作,在实验侧肢体沿动脉走向多点肌肉内注射干细胞混悬液,按2 cm间距进行缺血肢体肌肉注射,每点注射0.5~0.7 mL,进针深度为1.5~2 cm,通常单侧下肢注射50~60针。

1.3 疗效观察

治疗后观察15个月,对双侧下肢的肤色、肢体疼痛、冷感、溃疡、皮温改变及间歇性跛行进行比较;实验室检查:数字减影动脉血管造影 (Digital subtraction arteriography,DSA)和肱踝指数(Ankle brachial pressure index,ABI)等进行治疗前后和双侧的对照评估。

1.4 数据统计

采用SPSS 10.0软件进行分析,实验侧治疗前后、对照组一般治疗前后采用配对t检验,治疗组和对照组之间行两独立样本t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 实验侧治疗前后比较

实验侧治疗后肢体冷感明显减轻;疼痛评分明显低于治疗前;间歇性跛行评分明显降低;无痛性行走距离明显延长,按正常速度(50~80 m/min)步行,单次行走距离比治疗前延长500~2 000 m(表1)。

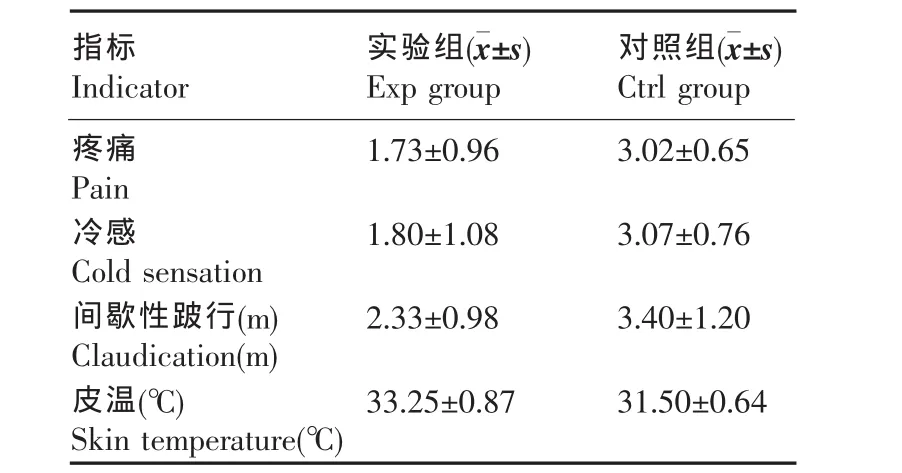

2.2 实验侧和对照侧比较

实验侧肢体冷感明显减轻,疼痛评分明显低于对照侧,间歇性跛行评分较对照侧明显降低,差异均有统计学意义(P<0.05)(表 2)。

表2 治疗后两组各项指标治疗后比较(s)Table 2 Comparison of the indicators in 2 groups after treatment

表2 治疗后两组各项指标治疗后比较(s)Table 2 Comparison of the indicators in 2 groups after treatment

P<0.05

指标 实验组(s)对照组(s)Indicator Exp group Ctrl group疼痛 1.73±0.96 3.02±0.65 Pain冷感 1.80±1.08 3.07±0.76 Cold sensation间歇性跛行(m)2.33±0.98 3.40±1.20 Claudication(m)皮温(℃)33.25±0.87 31.50±0.64 Skin temperature(℃)

2.2.1 皮肤颜色和体毛

患肢治疗前皮肤颜色暗红、青紫或苍白,实验侧经BMSC移植后皮肤颜色逐渐变得光泽、红润;下肢水肿也显著改善;原来下肢或足趾体毛脱落处有新生体毛出现且较前浓密;对照侧无上述体征改变。

2.2.2 溃疡

实验侧治疗后,新鲜肉芽组织生长在溃疡底部,症状逐渐减轻。对照组症状无显著改善。

2.2.3 皮温

实验侧治疗后2 d内皮肤温度逐渐开始升高,并稳定在正常范围内。而对照侧肢体皮温依然偏低,两侧差异具有统计学意义(P<0.05)。

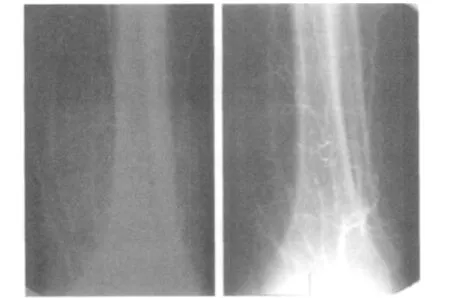

2.3 DSA

治疗后6个月,患者行双侧下肢DSA,实验侧可见丰富的侧支血管形成,与治疗前相比效果显著(图1)。对照组下肢血管造影较治疗前无明显变化。

图1 治疗组治疗前后DSA显示侧枝血管生成情况Fig.1 Collateral angiogenesis showed in DSA before and after treatment

2.4 ABI

实验侧治疗前ABI为0.35±0.20,治疗后ABI为0.56±0.10,P<0.05。对照侧治疗前后ABI无显著改变。

2.5 相关并发症和不良反应

BMSC移植过程中,患者无不适症状;移植24 h后可见实验侧肢体轻度肿胀,有胀感,4~8 d后肿胀消失;整个治疗过程中,患者均未出现其它异常症状及体征,相关辅助检查肝功能及肾功能无特殊改变,心电图无异常,凝血酶原时间及血细胞分析正常。

3 讨论

PVD是糖尿病发展到中晚期常见的严重并发症之一。PVD主要累及肢体中小动脉,病变广泛,呈阶段性进展,最终造成严重的动脉血管狭窄、肢体缺血坏死。近心端病变发生后,由于远心端血流量减少,血流速度变慢,病程加快,造成严重的血管狭窄,远端微小动脉闭塞,难以进行血管搭桥手术或血管腔内治疗,导致肢体远端严重的缺血性坏死,截肢(趾)率甚高,其高位截肢率高达20%以上[1]。部分患者由于心脑血管的疾病,不能耐受手术则会因坏死组织的吸收引发多器官功能衰竭而危及生命。目前,对于这些患者尚无有效的处理措施。因此,治疗糖尿病周围血管病变的新途径是迫切需要解决的问题。

本世纪初,人们逐渐开始认识到以患者固有的健康血管为基础,通过某些方法促使血管新生,从而建立丰富的侧枝循环是治疗PVD等血管闭塞性疾病的最佳策略之一。本组患者的治疗结果证实,以BMSC为基础的细胞移植治疗和以血管生长因子为基础的重组分子药物治疗是达到上述目的的有效途径,并通过补充间充质细胞的数量来增加血管生长因子的作用底物,从而达到增加血供,改善循环的效果。

既往实验数据及结果确定,自体BMSC的治疗机制主要是通过一系列途径参与形成了血管新生和微循环的形成;动物实验证实,自体BMSC植入缺血肢体后可促进局部血管形成[2]。

3.1 自体BMSC的分离

前期研究中我们发现,BMSC可在原始部位进一步分化,然后趋化归巢至病变部位[3]。因此,对PVD的治疗应重视骨髓单个核细胞在缺血部位的组织中原位分化归巢。我们通过抽取患者骨髓,并在抽取的骨髓血标本中加入淋巴细胞分离液,离心,吸取单个核细胞层进行分离。经过密度梯度离心分离细胞后,虽然淋巴细胞是最后的采集物,但富含干细胞成分的多细胞成分也被浓缩在其中。

3.2 自体BMSC移植

在操作前必须严格遵循知情同意原则,与患者及其家属充分讨论获益与风险评估情况;根据患者的不同情况,分离纯化的干细胞可通过在下肢缺血部位的肌肉注射移植。大多数报道认为,干细胞移植应采用蛛网膜下腔阻滞或硬脊膜外腔阻滞麻醉;而我们根据以往的经验,采用常规肌肉注射,无需特殊麻醉,临床结果提示治疗操作中患者可以耐受并无特殊不适。

Hu等[4]的研究证实,血细胞中可分离纯化出内皮祖细胞。因此,我们可以将内皮祖细胞动员至外周血液循环系统中,从而在相对缺血组织中诱导血管新生[5-7]。自体BMSC移植可使大多数患者的局部疼痛得到缓解。另外,PVD患者年龄一般偏大,部分患者既往就有不同程度的心血管及脑血管疾病,并且糖尿病患者本身血液黏滞性较高[8-9],在移植前后,应根据患者个体情况给予抗凝治疗。

3.3 干细胞移植治疗的安全性问题

干细胞移植过程中出现的免疫排斥反应、致瘤、致突变作用、感染传染病以及用粒细胞集落刺激因子行外周血动员过程中可能发生的心脏、脑血管栓塞等意外情况是干细胞移植治疗过程中的主要问题。而自体骨髓干细胞移植不存在前3种安全隐患,并可通过抗凝治疗来有效预防心脑血管栓塞等意外。谷涌泉等[10]对7例自体BMSC移植后最终却未能避免截肢者的截肢标本进行了病理学检查,在局部移植部位肌肉中未见有成骨现象和肿瘤生成征象。孙洪波等[11]对进行自体BMSC移植的15例糖尿病下肢动脉闭塞症患者术后进行长期随访,结果显示血浆VEGF及TGF-β1水平与动员前无显著性差异,进一步证明了自体BMSC移植及重组人粒细胞集落刺激因子动员是安全的。张轶斌等[12]观察行自体BMSC移植患者86例,均行重组人粒细胞集落刺激因子干细胞动员,采集前白细胞数最低为22×109/L,最高为 63×109/L,其中发生心脑血管缺血性并发症共4例,占4.65%,均为白细胞数上升至40×109/L以上时发生。由此可见,用重组人粒细胞集落刺激因子干细胞动员可出现白细胞增多或血液高凝状态,二者有可能诱发心绞痛、心肌梗塞、脑梗塞或急性动脉血栓形成,建议在动员过程中酌量使用肝素抗凝。

3.4 自体BMSC移植治疗的体会

干细胞治疗后患肢的疼痛可以缓解,这显然同血管的新生没有关联,究竟是何原因尚无确切的证据。我们认为,在干细胞肌内注射的过程中,针刺穴位可能是即时止痛的原因,还有待于循证。治疗后除非存在肢体溃疡而引起的坏疽,其余患者即可早日进行适量运动,活动较早较多的患者肢体症状缓解较快。结合以往治疗经验分析,其原因可能是因为缺血肢体血供得到了改善[13],从而改善了骨髓单个核细胞的进一步分化的环境,促进了血管新生。PVD临床治疗是一个综合性的治疗,只有通过全方位治疗,并有效地控制感染、监测血糖水平,以达到足部动脉血液供应改善,这是治疗的关键[14]。自体BMSC移植治疗PVD,通过建立侧枝循环以达到改善足部动脉血液供应。BMSC移植治疗后如何进一步合理处理及结合全面治疗使效果达到最优化,有待于进一步探索。

我们对BMSC移植治疗PVD进行了初步的临床尝试,结果是安全有效的,有望成为一种新的治疗方法。对于其中的机理和疗效的优化,尚有待于进一步的研究。

[1]Jude RB,Oyibo FO,Chalmer N,et a1.Peripheral arterial disease in diabetic and nondiabetic patients:a comparison of severity and outcome[J].Diabetes Care,2004,24(8):1433-1437.

[2]Fhintani N,Nurohara T,Ikeda T,et a1.Augmentation of postnatal neovascularization with autologous bone marrow transplantation[J].Circulation,2006,103(6):97-100.

[3]Kalka C,Masuda H,Takahashi T,et a1.Vascular endothelial growth factor(165)gene transfer augments circulating endothelial progenitor cells in human subjects[J].Circ Res,2007,86(12):1198-1206.

[4]Hu N,Takatoku N,Sellers ST,et a1.Analysis of origin and optimization of expansion and transduction of circulating peripheral blood endothelial progenitor cells in the rhesus macaque model[J].Hum Gene Ther,2003,13(17):2041-2053.

[5]Kocher AS,Schuster MV,Szabolcs MJ,et a1.Neovascularization of ischemic myocardium by human bone marrow derived angioblasts prevents cardiomyocyte apoptosis-reduces remodeling and improves crdiac function[J].Nature,2001,7(4):432-435.

[6]Fukumoto T,Miyamoto A,Okamura T,et a1.Angina pectoris occurring during granulocyte colony-stimulating factor combined preparatory regimen for autologous peripheral blood stem cell transplantation in a patient with acute myelogenous Ieukaemia[J].Br J Haematol,2005,97(3):669-680.

[7]Hao TL,Shah UJ,Thiermann FT,et al.A functional comparison of CD34+CD38-cells in cord blood and bone marrow[J].Blood,1995,86(10):3735-3745.

[8]Terstappen LW,Huang S,Safford M,et al.Sequentisl generations of hematopoietic colonies devived from single nonlineage committed CD34+CD38-progenitor cells[J].Blood,1991,77:1218-1227.

[9]Shalaby F,Ho J,Stanford WL,et al.A requirement for Flk1 in primitive and definitive hematopoiesis and vasculagenesis[J].Cell,1997,89(6):981-990.

[10]谷涌泉,郭连瑞.干细胞移植技术在下肢缺血中的应用[J].中华医学信息导报,2004,20:14.

[11]孙洪波,夏圣梅,王玫,等.自体外周血干细胞移植对糖尿病下肢动脉闭塞症患者血浆血管内皮生长因子及转化生长因子β1的影响[J].中国实用内科杂志,2006,26:(5):348-350.

[12]张轶斌,杨晓凤,王红梅,等.自体外周血干细胞移植治疗下肢缺血性疾病术前行干细胞动员引发心脑血管危险因素的探讨[J].临床内科杂志,2005,22(6):422.

[13]谷涌泉,郭连瑞.干细胞移植技术在下肢缺血中的应用[J].中华微创外科杂志,2004,19(20):14-15.

[14]郭连瑞,谷涌泉,张建,等.自体骨髓干细胞移植治疗糖尿病足13例报告[J].中华糖尿病杂志,2004,12(5):20-25.