对联认知过程及认知特点分析*

2011-06-06陈雅

陈 雅

(湖州职业技术学院 人文与旅游分院, 浙江 湖州 313000)

对联是中华民族传统文化的独特产物。在长期的历史发展中,人们根据汉字的自身特点,结合多种汉民族的物质文化和精神文化成果,创造出这样一种具有较高艺术性和较强实用性的文学体裁。目前,对联研究主要集中于对联的搜集整理、《联律通则》的适用性争鸣、对联的创作规律等方面。本文利用认知语言学的理论成果,对对联的认知过程及特点进行分析。本文的分析既有利于对联的意义建构和正确解读,也有利于在对联创作、对联教学、对联文化建设和跨文化传播等方面深化认识、开拓思路。

一、对联概说

对联,雅称“楹联”,俗称“对子”。其基本表现形式是用汉字书写的悬挂或张贴在壁间柱上的两条长幅。对联须在有限的篇幅内表达一个完整的意思,句短意长,言简意深。从修辞上看,对联是对偶辞格发展到极端的产物。形式上,对联的上下联字数虽不限,但字数必须相等,结构必须相同,词性必须相应,音节上必须平仄和谐相对。对联忌整幅联中只有一个平声或只有一个仄声,也忌以三个平声字结尾的“三平尾”、以三个仄声字结尾的“三仄尾”;同时,忌上下联相同部位出现同一个字的“重字”现象。内容上,上下联意思或相关,或相承,或相反,在简约的文字中,浓缩丰富的思想感情,共同表达一种意思;但是,忌上下联意义、概念雷同,忌脱离语境,不合时宜。

对联种类繁多,有庆贺新春佳节的春联、婚娶专用的喜联、祝贺寿辰的寿联、哀悼死者的挽联、吟颂名胜古迹的名胜联、行业广告的行业联、酬赠友人的交际联和展示性情抱负的言志联等。可见,对联的应用范围很大,实用性极强。对联在着墨不多的只言片语之中,叙事绘景,写意抒情。可题于园林亭榭、寺观庙宇,也可书于雅苑书斋、闲庭静室,也可用于婚丧寿挽、门宅店市,“浅深皆成趣,雅俗均可赏”,可谓是信手拈来,处处可用。

二、对联的认知过程解析

对联是汉语言中较为独特的一种文学体裁,其认知解读过程既遵循语言认知的一般规律,又表现出自有的特点。我们采用认知语言学中的“心理空间”、“概念合成”、“突显观”、“关联性”等理论,对对联的认知过程进行分析梳理,从而总结出其独特的认知规律。

(一)对联的基本认知过程

概念合成(conceptual blending)是认知语言学理论的重要组成部分,着力于研究言语意义的在线生成和解读问题。“概念合成”是心理空间(mental space)的合成,而“心理空间”则是指人们进行交谈和思考时为了达到局部理解与行动的目的而构建的概念集(conceptual packet)(Fauconnier&Turner1996:113),[1](P113)是人们在言语交际过程中建立起来的临时性在线动态概念。概念合成理论就是关于各心理空间相互映射(mapping)并产生互动作用的系统性阐述,其中“四空间”模型是在概念合成中发挥重要作用的组构性原则(Fauconnier&Turner,2002:310,311)。[2](P310-311)“四空间”理论认为,最基本的合成过程是在两个输入心理空间的基础之上进行运演产生第三个空间,即合成空间,合成空间从两个输入空间中提取部分结构,并在此基础上通过组合、完善、扩展等复杂的心理过程产生新显结构(emergent structure)。这样,我们就可以不断重构新的空间,通过这样一种概念整合网络的系统运用完成实时意义的建构,从而不断地认识世界,认识人类自身。[3](P119-127)

我们以概念合成理论为视角,分析对联在线理解中的潜在认知和意义构建,发现对联作为一种线性语言表述,同样具有空间输入、空间合成和新显结构生成等几种基本的认知机制。其“四空间”特征与诸多语言形式相比还具有一定的典型性。

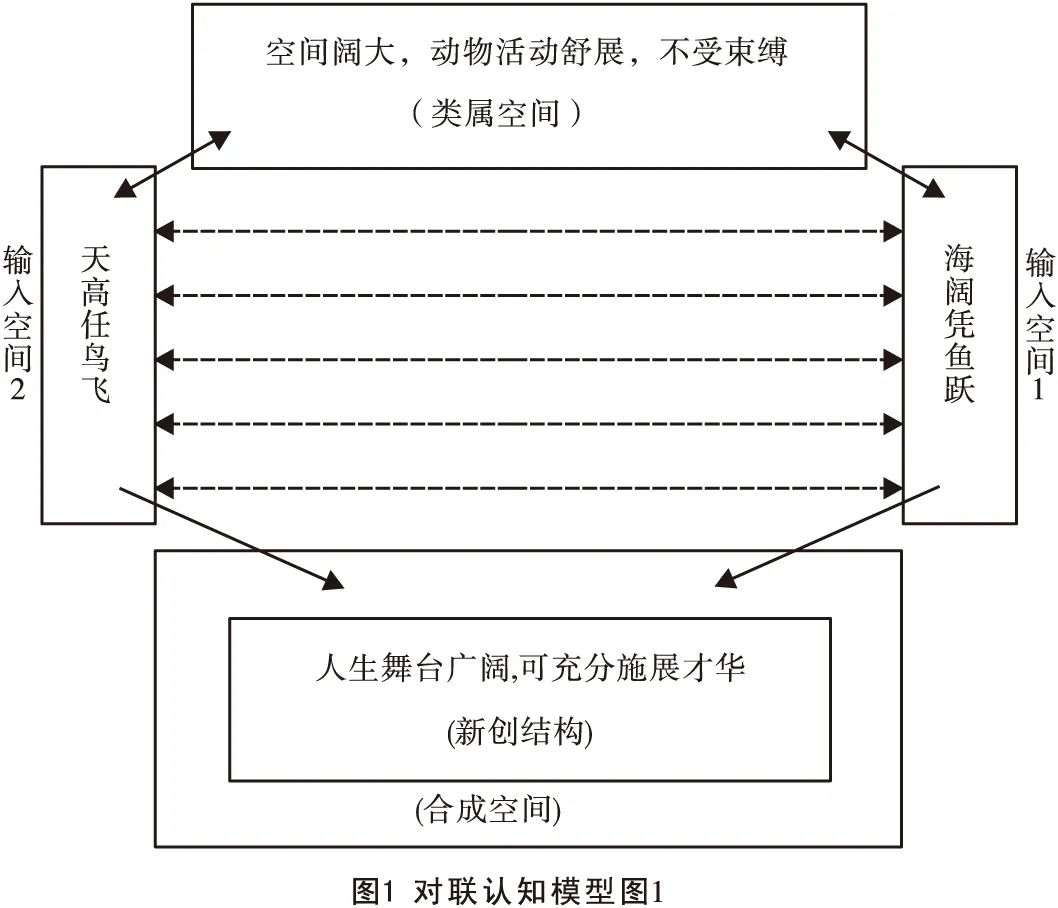

对联有上联下联,其输入空间即可视为前后两个,上联为输入空间1,下联为输入空间2,两个输入空间之间存在对应元素的跨空间映射。类属空间(generic space)反映输入空间所共有的一些抽象结构和组织,对每一输入空间进行映射;同时,两个输入空间中的元素部分地投射到第四个空间----合成空间中。在此基础上经过复杂的心理过程产生层创结构,完成对整幅对联的认知。如对联“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”(参见图1)。

欣赏此幅对联时,首先输入空间1“海阔凭鱼跃”,然后输入空间2“天高任鸟飞”,两空间的对应元素“海”和“天”、“阔”和“高”、“凭”和“任”、“鱼”和“鸟”、“跃”和“飞”进行跨空间映射,类属空间中形成的两输入空间共有的抽象结构是一个意向图式:“宽广无垠的空间中,动物活动充分舒展,不受任何束缚。”输入空间1和输入空间2中的共有元素一起投射到合成空间,进行组合。“海”、“天”是“鱼”、“鸟”的活动空间,都开阔高远,可任凭它们自由活动。这一结构再进一步完善扩展至人的领域,这时新创结构出现了:同鱼、鸟一样,人类的生活舞台或创造空间也是非常巨大的,可充分挖掘潜力、施展才华去追求与实现梦想。

(二)对联认知过程再分析

上面是一个典型的“四空间”认知模型的实例,但若仅此就认为,这是所有对联的认知过程和认知特点,则仅仅把对联等同于一个运用了比喻的排比句,对联的认知过程被简单化。我们进一步发现,对联在此粗线条的认知模式之下还表现出认知过程局部和细节上的差异。

1.上下联两个输入空间跨空间映射之前先于内部映射合成 除了上下联意思顺承,把一个意思分成两句话来说的“流水对”外,上下联内容基本相同、互为关联、互为补充的“正对”和上下联的内容相反、互相映衬、形成对比的“反对”,以及形式上对仗工整,但内容意义上并不相关从而形成一种特殊效果的“无情对”,这些对联的上下联相对独立,整体认知之前各自完成一个相对完整的认知过程。如黟县宏村对联:

读书好,营商好,效好便好;

创业难,守业难,知难不难。

上联“读书好,营商好,效好便好”实际上就包括“读书”、“营商”、“效果”、“好”等四个输入空间。这几个输入空间之间进行着跨空间映射,结合社会历史文化知识和徽商家族文化的语境背景,完成空间合成。于是,我们了解了徽商的价值主张是希望子孙后代好好读书,好好营商,不管读书营商,都要讲究效果,效果好才是真的好。下联亦可类推。

这种情况还包括对联中的长联。对联的字数没有限定,短到四字五字,长到几十字甚至几百字。常用的对联在四到二十几个汉字之间。长联字数多,包孕的内容也就更加丰富,更是要独自先行认知消化。如李大钊挽孙中山长联:

广东是现代思潮汇注之区,自明季迄于今兹,汉种孑遗,外邦通市,乃至太平崛起,类皆孕育萌兴于斯乡。先生挺立其间,砥柱于革命中流,启后承先,涤新淘旧。扬民族大义,决将再造乾坤。四十余年,殚心瘁力,誓以青天白日红血红旌,唤起自由独立之精神,要为人间留正气。

中华为世界列强竞争所在,由泰西以至日本,政治掠取,经济侵凌,甚至共管阴谋,争思奴隶牛马而家国。吾党适丁此会,丧失我建国山斗,云凄海咽,地黯天愁。问继起何人,毅然重整旗鼓。亿兆有众,惟工与农,须本三民五权群策群力,遵依牺牲奋斗诸遗训,厥成大业慰英灵。

上联介绍了孙中山先生生养之地广东,述说了孙先生扬民族大义、建千秋功业的奋斗的一生;下联描绘了风雨飘摇之中的中华民族正处于被帝国列强瓜分的险要关口,需要志士仁人奋起抗争,却不幸孙先生因病早逝,举国哀恸;同时号召人们遵依先生遗训,拯救国家命运,告慰英灵。这样一幅长联,犹如一篇政论文,其认知断然无法以一空间输入完成,而需要在内部先行输入、映射与合成。

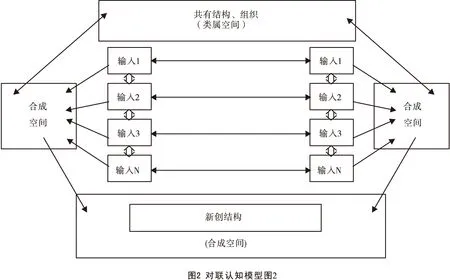

所以,这些类型的对联的认知过程可以修正为:上下联各自经过若干个空间输入、输入空间之间跨空间映射、空间合成之后,再分别与对方映射合成,完成整幅对联的认知。也就是说,上下联之间的空间合成竟是在两个合成空间之上的再次合成。这样,对联认知模型就可修正为图2(参见图2)。

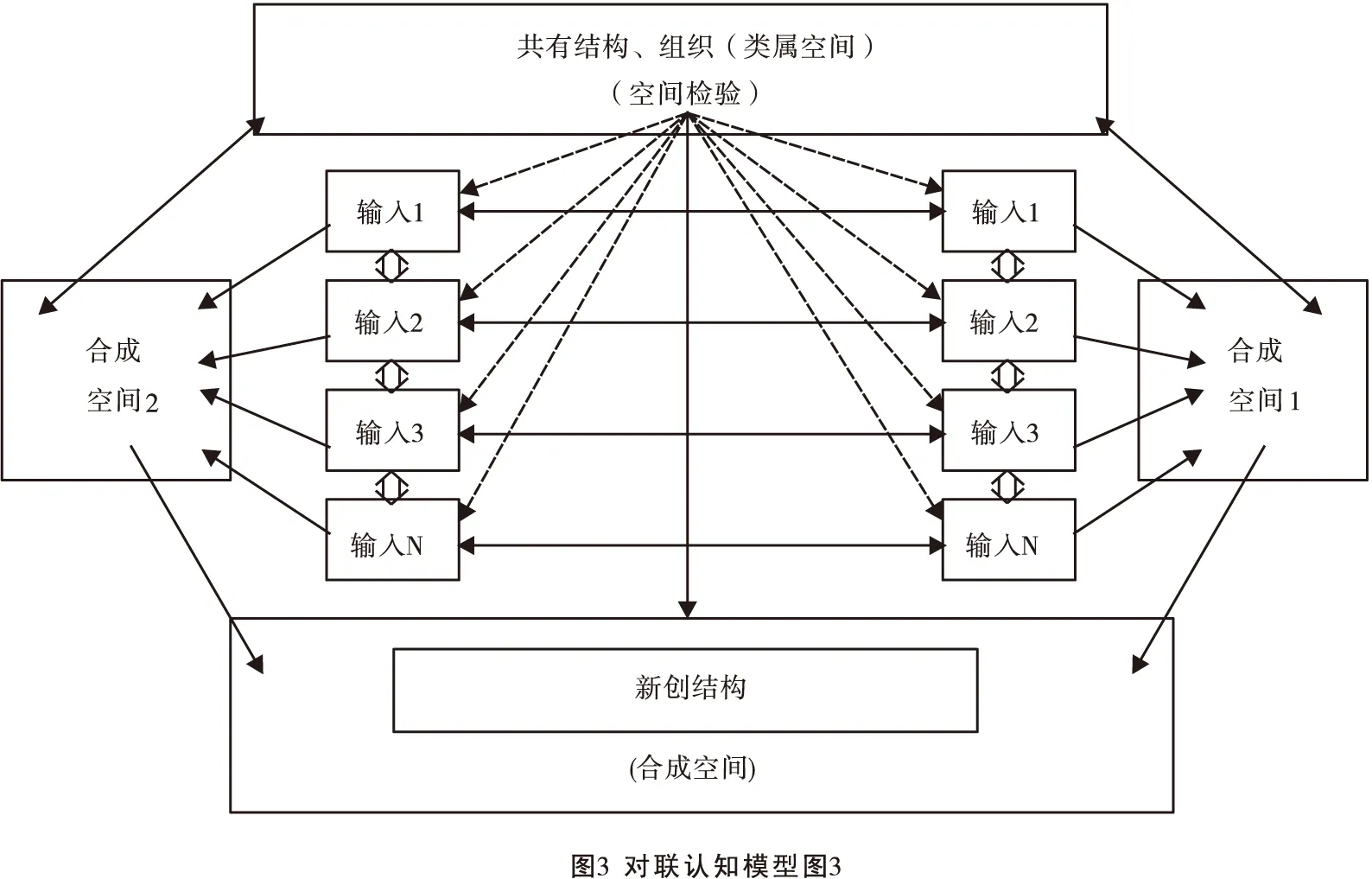

2.对联认知过程中的跨空间映射构成更为复杂的映射网络 由上可知,上下联中的各输入空间之间存在着丰富多样的选择性映射,而每一个输入空间还同时与对应联中相应部位的输入空间进行映射。如南京燕子矶永济寺联:

松声竹声钟罄声,声声自在;

山色水色烟霞色,色色皆空。

上联采用七四倒接和重字结构,“松声”、“竹声”、“钟罄声”、“自在”等空间输入后,映射合成一个佛门清静之地自在空灵的意象图式。下联输入“山色”、“水色”、“烟霞色”、“空”等心理空间后,诸输入空间之间相互跨空间映射,合成一个五光十色然诸相皆空的心理图式。同时,“山色”与“松声”、“水色”与“竹声”、“烟霞色”与“钟罄声”、“皆空”与“自在”之间也进行着一对一的跨空间映射。上下联内部的映射是复杂的、多向的、选择性的,而上下联之间的映射是严整对应的,每一部分都有自己固定的映射对象。所以,对联认知模型就可进一步修正为图3(参见图3)。

3.上下两空间对接合成时利用类属空间进行空间检验 类属空间反映输入空间的共有特性,在对联的认知中,除了包括上下联空间所共有的一些抽象结构和组织,也包括一些共同的具体的语言形式,如相同的词性、平仄对立、是否共同采用析字、叠音、回文等。对联认知完成之前,必须在上下两空间对接合成时利用类属空间进行空间检验。空间检验就是运用对联知识对上下两输入空间的对应关系进行检验。检验其是否符合各项联律,同时还检验其是否符合对联应用之语境。如果对仗工整,切合时宜地宜,则合成顺利,新显结构瞬即生成,对联认知成功。如“对反联”:

大小姐提圆扁篓掰青白菜;

高矮子拿长短棍赶黑黄牛。

“对反”是把意义相对或相反的词放在一起使其产生一种矛盾统一效果的手法。“大小姐”、“圆扁篓”、“青白菜”都是对反,空间合成之时需要检验下联“高矮子”、“长短棍”、“黑黄牛”是否为合理对反,上下联平仄是否对应,词性是否相应。检验合格,新创结构生成:人们饶有趣味地欣赏到一幅清新纯朴的乡村图景,整幅对联看起来充满矛盾,实际上却非常和谐统一。

对联有统一的联律,《联律通则》要求对联上下联字句对等、词性一致、结构对应、节律对拍、平仄对立、语意相关。而有些独特的对联类型,历史上形成且沿用至今的几百种属对格式,例如字法中的嵌字、衔字,音法中的借音、谐音,词法中的交股、转品等,有其独特的要求。这些通则和要求都在空间检验时被应用,检验时如果发现不符联律、不合要求,则不能成为对联这种被称为有格律的文学体裁。

三、对联的认知特点分析

通过前面对对联认知过程的分析,我们可以进一步认识到对联表现出的认知特点:

(一)对联是对表现对象在意义和形式上的双重突显

突显观(the prominence view)是认知语言学采取的两种主要认知观之一。突显观认为,语言信息的选择和安排是由信息的突出程度决定的。[4](P438)对联作为一种精心撰制的文学作品,除了语言组织上体现不自觉的突显外,下联的应对则是对相关信息的自觉强化。这点在正对和反对上体现得尤为明显。如:

松下围棋,松子每随棋子落;

柳边垂钓,柳丝常伴钓丝悬。

这是一幅正对,上联已经勾画了一幅悠闲、宁静、品格高洁、与世无争的生活图景,下联“柳边垂钓”虽是不同的生活行为,但表现的同样是幽清、闲适、性情雅静、淡然处世的生活哲学。并且此联于联律上对仗缜密,严丝合缝,令人获得美好形式与内在精神上的双重快感。

有的对联注重的是形式上的突显,形式上的意味本也是对联的主要追求。如回文联:

上海自来水来自海上;

山东落花生花落东山。

上下联都使用回文,顺读反读都一样,产生首尾回环的情趣。再如山海关孟姜女庙的对联:

渤海朝朝朝朝朝朝朝落;

浮云长长长长长长长消。

上联中七个“朝”,非得同形异义才可成联,下联也得找到这样同形异义的字。对联这种形式上的奇妙对应,双重突显,于内容上并无多少兴味,只是形式上令人可喜,因制联的难度而增加了赏联的趣味。

要注意的是,这种双重突显是不同角度的艺术性的突显,与对联要求的应当用有限的文字表达尽量丰富的内容并不矛盾,因而绝非单纯意义上的重复。仅相同意思的重复,联律上称为“合掌”,如“鸟语春光好,莺歌柳色新”,上下联说了同一个意思。合掌有局部性合掌和整体性合掌,局部合掌是个别词义相同,整体合掌是整句联义相似。无论是局部或整体合掌,都会影响对联的质量,这是制联时的禁忌之一。

(二)对联认知需同对联语境建立最大关联

影响语言理解与言语交际成功的主要因素是交际双方是否互知有关语境的所有信息,即对认知环境(cognitive environment)的互明。在关联理论(relevance theory)中,语境被看作是在互动过程中为了正确理解话语而存在于人们大脑中的一系列假设。理解每一个话语所需要的语境因素是不同的,接受者在语言理解过程中为每一话语建构新的语境,因而认知语境是动态的,而不是静态的(Wilson,1995)。[5](P210-217)由于人们认知环境与认知结构不同,语言推理可能会得出不同的隐含结论。而我们则通过对联分析认为,对联的认知语境反而接近于我们传统意义上理解的语境。对联的撰制有一定的时地限制,其张贴悬挂也是有所限定的,对联的语境因此也被限定。因而,其语境是静态的,即便认知主体自身认知条件和认知环境有大不同,也不可能导致对联产生大相径庭的隐含结论。对联语境的相对静态性为对联的认知解读提供了极大的便利,同时对联本身具有的在内容和形式上的双重突显性,使对联的认知平易化,这也是对联能够应用广泛并且长期以来保持旺盛生命活力的重要原因。

对联语境主要包括社会历史文化背景、对联所处现实环境中的情景、用联人的自身实际情况等。我们在认知解读一幅对联时,需要充分了解其语境的有关信息,如这幅对联产于何时,张贴于何处,该处的具体形貌和历史渊源如何,对联中若用典故,则典故的出处、具体的史实如何等等也都应弄清楚。认知语言学的关联理论认为,每一个明示的交际行为都应设想为它本身具有最佳关联,最佳关联就是话语理解时付出有效的努力之后所获得的足够的语境效果。撰联人除撰写隐切联、灯谜联外一般都提供了最佳关联,赏联人即要主动去寻找这一最佳关联。如江西九江琵琶亭联:

灯影幢幢,凄绝暗风吹夜雨;

荻花瑟瑟,魂销明月绕船时。

认知欣赏此联,我们需要了解的语境是此联题的是江西九江长江大桥东侧、面临长江、背倚琵琶湖的琵琶亭。当年中唐诗人白居易由长安贬谪此地任江州司马,曾送客浔阳江头,闻得舟中有人夜弹琵琶,听其诉说身世,触景生情,“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”,作《琵琶行》以赠之,亭名由此而来。上联采自白居易好友元稹的诗句,其时元稹也被贬通州,两人天各一方,然灵犀相通,惺惺相惜;下联采自《琵琶行》中“枫叶荻花秋瑟瑟”、“绕船明月江水寒”两句。了解了这些语境背景,再读此联,当时寒风瑟瑟、沦落凋零的悲凉意境蓦然呈现,犹能体会到思古伤怀的追念意味。

(三)对联在认知过程中产生强烈的美学效应

认知解读一幅优秀的对联,除了能够提升思想境界,还可以感知到对联所再现的客观世界的美、所表现的主观情状的美,体会到对联本身的魅力。对联美的效应产生于对联认知的整个过程,我们可于空间输入之时感受其音韵美,于跨空间映射之时感受其谐和美,于空间检验之时感受其机趣美,于空间合成、新创结构生成之时感受其境界美。

对联富有音律美,空间输入时,首先要逐字读取。而对联讲究平仄对立,平仄在本句中是交替的,在对句中是对立的,平平仄仄,高低错落,连同对偶、叠声等一起,产生声音上的节奏与韵律感,读来抑扬顿挫,铿锵有度。上下联之间跨空间映射时,于内容、结构、词性、平仄上两两对应,对称工整,严丝合缝,由此产生谐和之美。而在空间检验时,对联与书法、对联与环境相融相契,完美统一,而且不管多难多巧多奇崛的出句,也能找到巧夺天工之对句,怎不令人拍手称妙?空间合成之时,新创结构生成,升华为某一种思想哲理,其中又包孕着特殊的语体效果和意境效果,体现出对联所独有的以一寓万、以少胜多的艺术境界的美。

四、结 语

本文运用认知语言学的概念合成理论、突显观和关联理论,分析了对联这一艺术性和实用性都很高的文学体裁的认知过程,这是对认知语言学主要理论在汉语言现象中的解释力的一次检验。于此发现,这些理论具有较强的可操作性,虽然在阐释对联认知过程时需做一些变通和修正,但仍不失为一种理想模式,具有一定的普遍意义。本文分析的对联的认知过程及特点,可为对联的学习与研究提供一个新的视觉,将有助于对联的在线意义建构与解读,在对联的创作与教学、对联的文化建设和跨文化传播等方面也具有积极的现实意义。

参考文献:

[1] [美]Fauconnier,G.Mental Spaces[M].Massachusetts:The MIT Press,1994.

[2] [美]Fauconnier,G.Mappings in Thought and Language[M].Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[3] 汪少华.概念合成与隐喻的实时意义建构[J].当代语言学,2002,(2).

[4] [美]Lakoff,George.Women,fire and Dangerous Things[M].Chicago:University of Chicago Press,1987.

[5] [英]Dan Sperber,Deirdre Wilson.Relevance:Communication and Cognition[M].Oxford:Blackwell,1995.