威尼斯双年展的“光”与“味”

2011-05-31微光byWeiGuang

■ 微光 by Wei Guang

Topic of the 54th Venice Biennale is “Illuminations”. The praise and expression of Light is originated from Christian art. The curator Bigi said, he hope to express one concept through one word which concentrates the understanding of light and illumination. Bigi tries to catch people’s attention to artwork itself but not a new concept to interpret world. Let us follow the theme which Bigi sets, and look through the Foreign Country Pavilion.

夏秋之际,由中国工艺美术学会雕塑专业委员会、《雕塑》杂志社组织的赴欧考察团对欧洲四国进行了文化考察。此次欧洲之行,恰逢第54届威尼斯双年展开展,参观双年展也正是这次考察活动的重要内容之一。

本届(第54届)威尼斯双年展国外的策展主题是“光照·国家”,对光的歌颂与表现源于基督教艺术。策展人比奇·库莱格说,希望通过一个词来表达一个概念,这个词集中于光、光照所涵及的对光的理解。比奇是想要把艺术作品的注意力集中在艺术本身上,而不是要生造出一个对世界的观念。

我们且沿着比奇所设定的主题,巡览一下国外馆对这一主题的表达。

一、“光”笼罩下的心态

德国的克里斯托弗是本届双年展最佳国家馆金狮奖的一个得主,进入德国馆看到他的《恐惧的教堂》被置于展厅的中央位置。克里斯托弗是一位充满激进思想的艺术家,主张把艺术搞成非艺术。这个“恐惧的教堂”是他复原了家乡的一座教堂,这所教堂曾伴随着他走过了人生之路。这所教堂表现了他走过的人生的各个阶段、表现了他从疾病、痛苦中面对生命、苦难和死亡的体验,而这一体验正是在光的世界里发生的幽暗与幻变。

展厅的中央墙面以及左右两侧在交替地放映着艺术家的声像视频,其中有一段表现着一条狗在死亡之后身体所发生变化的镜头。在镜头陈述的微观世界里,使受众感受到了当一种生命消亡之后生命的转化和再生,这再生是以运动的方式进行的,是以空间的形态表现的。镜头以一种近乎冰竭又复苏的诗性切换,凸现了一种令人震颤的“无生无死”的生命轨迹,表达出作者对光的作用下,生命的产生、繁殖、裂变、异化和消亡之转化的理解。随着视频的更迭,一会儿又见一群人在所戴的面纱和裸露的身体中观舞,一瞬间这刚刚存在于脑海中的视觉暂留又切换成一位身穿长袍的男子,正在一块铺在小沙丘上的长布条上跪爬,表达着人类迈向沙漠之丘,匍匐于无生命空间时所留下的痕迹。

本届双年展最佳主题奖获得者克里斯蒂安·马克雷的作品《时钟》,这部长达24小时的影视作品,剪辑了许多与时间有关的影视片段,呈现出的是社会生存的多样性遭遇。这是现实与时间顺行与相悖相平行的时间、是希望与困顿相互纠合的时间、也是艺术与艺术家之间困境的独白。影像中的时间与现实中的时间相对应的构思,背反了传统电影的叙事逻辑,使人们在他规划的时空逻辑中去思考真实与存在的关系,这种真实与存在其实就是对时空观的换位思考。

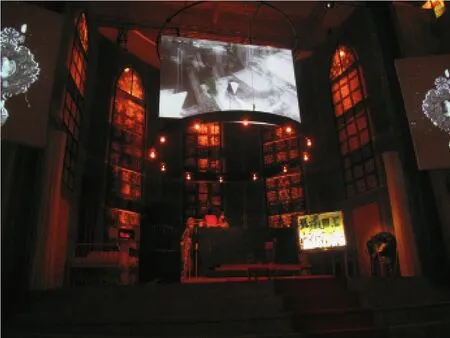

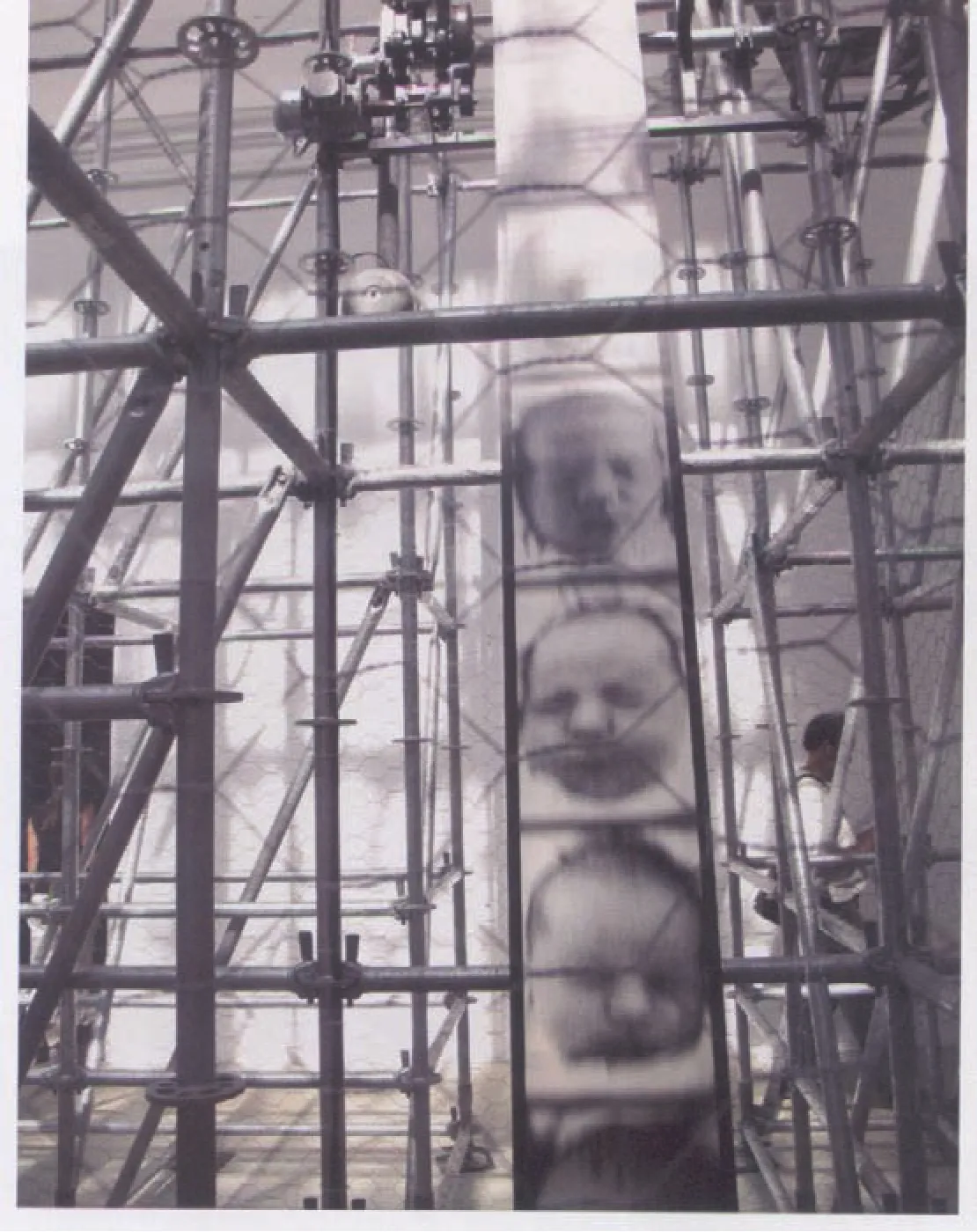

法国馆与德国馆遥遥相对,只见馆内脚手架一样的“结构”充盈着整个室内空间,只给观众从中间留出一条狭长的通道。脚手架林立中一条输送带正弯弯转转地在输送着一张张幼儿的胶片。这组庞大的装置作品叫《运气》,也可以理解为“机遇”,是由法国著名的当代艺术家克里斯蒂安·波尔斯坦基创作的。他的创作一直喜欢用照片、衣物以及其他日常生活物品来针对自己的企图进行选择性的挪用。这组作品里输送带上链接着600张照片,这些照片像工地中的材料一样地被“随机输送”。输送带在随机骤停,刹那之间摄像头会将停顿片刻的照片摄录下来,传送到屏幕上展示出来。此作的创意在于:人生是在输送中进行的,不规律的骤停正是“运气”的降临之时,他的这种对“运气”的阐释方法会使人们从视觉中感悟到生命的随机性、偶然性和难以选择性。

这组大型的装置作品之左右,还各设一个灯箱,绿色显示着同一时间中诞生的人数,而红色则显示出的是同一时间中死亡的人数。这一生一死,在对比中转化,在对比中平衡。展厅深处是一个有视频装置的设备,置放着一台带按钮的展台,人们可以随意上去操作。当你一按电钮,画面上的婴儿、青少年、老人的照片在稍许定格之后会拼合成一种怪怪的形象,这也是“随机”之变,目的是在告诉我们:当青春与衰老相遇时,会产生一种变异的境遇,那就是生命或许正在开始,或许正在消褪。这是诞生与终结的游戏,是参与和互动的体验,这生与死的操控者就是时间、机遇、阳光和动力。

时间对每个人都是公平的,但选择要靠机遇,波尔斯坦基这组大型装置作品是关于人的命运的形象化思考。此作实际上是由两个部分构成,分别在诠释对生命问题的理解。但这两部分的结构互连又使受众自然地会把这个分离统而视之,这倒不会导致什么逻辑关系的混乱,只不过由于这组庞大的机械所释放出的夸张性,让人难以把握其观念之聚焦点,但这可能也正是波尔斯坦基“随机”而“应变”式的观念性表达方式。

从法国馆出来,来到了美国馆。美国馆的门外,置放着一部覆仰的坦克车。在坦克的履带上架有一部跑步机,一位运动员正在上面奔跑,坦克的履带和跑步机一同转动着,发出叽叽吱吱的令人酸骨之声。这件作品命名为《田径》,其寓意有着明显的所指,即运动员与坦克这种战争工具处于反向运动的状态,带有反战意味。运动员的胸前印着美国国旗,表示他是在代表国家进行奔跑,但这种奔跑更有意思的是:他的奔跑始终处于原地,是原地踏步之跑,如此毫无成绩的田径竞技,却在不停地消耗着自身的能量。

美国馆邀请来许多美国冠军运动员,穿着美国运动服的全能体操冠军Dave Durante,与奥运银牌得主Chellsie Memmel等世界级运动员都在他的国家馆里进行着“艺术表现”,这种创意颇具几分喜剧色彩。

与德国馆相毗邻的是俄罗斯馆,只见一个人在用手不停地扯着放在地上的一堆绳子。墙壁上挂着许多幅照片,照片中的树林都被一根根绳子所围捆。这是什么意思呢?这是在向观众提出一根线有多长这样一个看起来很无聊的问题,可是这种近乎愚蠢的问题,却可以使我们从中体验一种无效性的无端无终的直觉感受。这根根细细的线绳像光线一样被无数人扯过,抛弃过,然而它仍然无始无终地循环着。

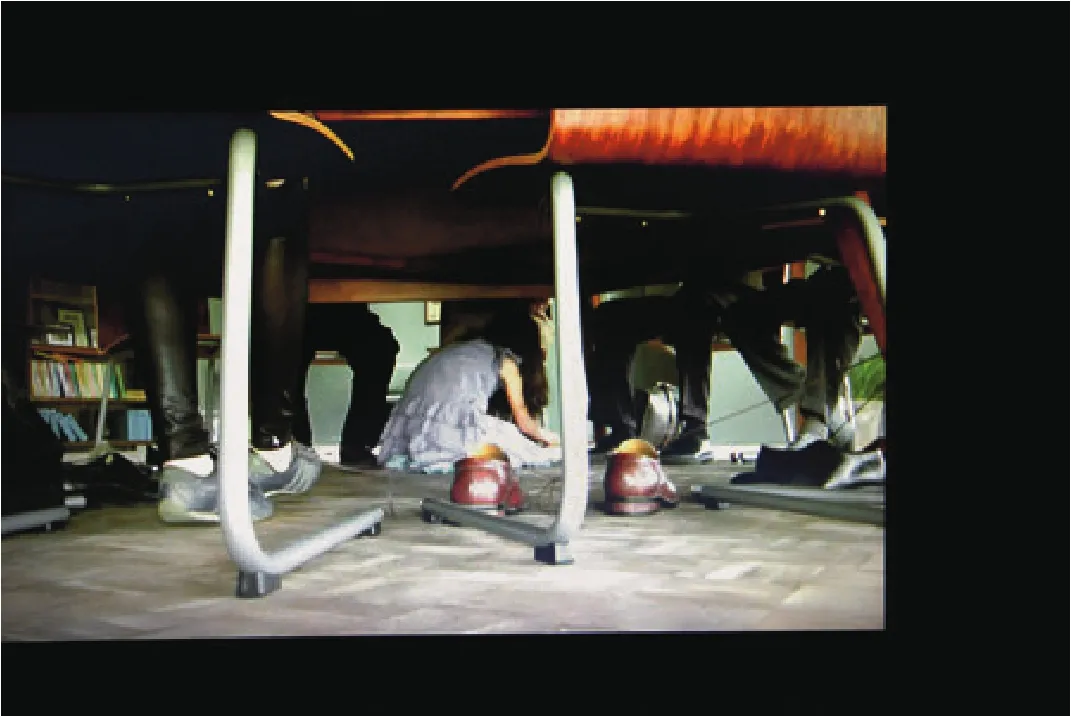

以色列馆中有一组装置作品《鞋带》。在一张圆桌上放着12台型号不同,大小不一的电脑,你可以随意坐在其中的位子上,戴上耳机,便进入了虚拟的会场。只见会场上圆桌前大人物们正在高谈阔论,大谈领土争端,未来计划等军国大事。如果这件参与性装置作品仅仅如此,也实在是无甚新意。但是有意思的是电脑里显示出一位小女孩,正爬在圆桌下,把开会人的鞋带统统解开,并串联在一起,这种虽然看起来属于“游戏”的举动,实际上却暗含寓意:与堂而皇之在“桌面上”大发议论的大人们同时存在的还有“桌面”之下的小人。小人的举动往往不带有什么恶意或明确的目的,但却会导致产生意想不到的意外,设想一下这些圆桌会议中的人,当他们起身离席之时,都会遭遇脚下的羁绊,顿时会使自身的行为发生困顿。这件作品还阐释了一个问题,世界是一个整体的任何不当的“个人行为”都会遭遇羁绊。在此,小女孩的“恶作剧”与“军国大事”形成了鲜明的对照,小女孩无视军国大事的存在,但她的童真却可能引来一系列的不快。这件观念性很强的作品,是以色列馆的亮点,它与同这个馆的其他作品一样关注的是世界格局下的游离的人群,这个世界是光的世界,在光的笼罩下,人们的心态、立场和举动。

本届威尼斯双年展之展馆分两个区域,绝大多数国家的展馆设在“公主花园”,这里集中地展示了近90个国家和地区的作品。另一个展区设在距离公主花园较偏远的地方,这就是位于海边的“造船厂”,中国馆便设在此地。

二、有味即无味

中国馆的展览叫做《弥漫》,这是以“气味”为主题的一次策展。为什么选择以“味”来展示中国的当代艺术呢?寻其根源,是基于对中国传统美学的思考。威尼斯双年展是以国家身份参与的艺术活动,所以表现一下属于自己的审美观是必要的。

中国传统审美意识是以味觉和触觉为原型的感知方式,我们且沿着这种感知方式,来品味一下中国馆是以什么样的方式来表现这种审美观的。

一进展区,首先看到蔡志松的作品《祥云》置于草地上。这是以轻质材料做成的云朵。蔡志松在这些“祥云”之内挂上风铃,放入茶叶,目的是随风而动传出风铃的悦耳之声和飘出茶叶的缕缕清香,以期收到悦人耳目的效果。这组以云朵为叙述主题的作品内充氦气,当气体飘逸之时,便予人以空中浮云之感,以此来营造空灵的禅意。然而,可惜的是这些云朵并没有按照原本的构思来实现悬浮于空中时的美观,只是坐在地上,被制造出来的氦雾所笼罩,因此禅意的空灵实在是得不到有效的阐发。

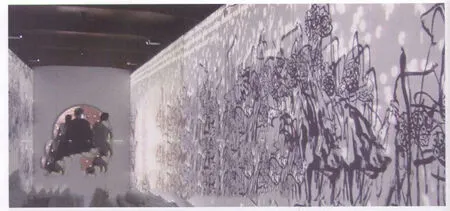

进入馆内,有一处以左右展板构成的过道,投灯机以动态投影的方式将“论西方现代艺术的边界”(潘公凯的文章)之英文文本雪花一样不断地洒落在其上所绘的中国水墨残荷之画面上,这就是潘公凯的《雪融残荷》。动态的英文文本是比喻西方文化在不间断地输入过程中,但这个过程也正是在被不间断地融化的过程。它不断地被分解成碎片,而东方精神的象征“荷”虽在接受但本体依然未被分解。作品以动态与静态两种方式并置于同一画面之中,目的在于阐释在文化的国际语境中,东西方文化的身份和所秉持的主张。这是对立、碰撞、交融的时代,是自身价值具有存在意义的时代。

此作立意深远,但需深度阐释,要不然难以通过视觉语言来了解其中的玄机,因此缺乏互动性便是必然。当代艺术最主要的特征或者说功能是艺术语言的互动性,这也是当代艺术的主要职能,这是让自己的作品进入国际语境并能保持自身价值的重要环节,这是不可以忽略的。

在展馆的地面上还组合排列着一个个大大小小的瓶子,这是杨茂源的作品《万物皆器》。他把中医古方烧制在外形像中国乐器“埙”一样的陶瓶之内。瓶内空空如也,只空留“中药之香”,以此来揭示中国医学对于不可视的气味、经络可以转化为可视形态的可能性。

在这处造船厂的油箱顶部分布着超声波雾化器系统,在中国馆的墙外以及草地上还安设着高压水雾系统等,目的要使中国馆内充溢这雾化的香气,这边是原弓的《空香》。作者力图使这种天然植物香料所制的雾气弥漫在异国的土地上。

中国参展的这些作品都试图以花、茶、香、酒、药五味弥漫为导索,作出对古老文化最当代的阐释。但是这些作品的构思与展陈方式是否能达到这样的意图,从展出的情况来看与愿望相去甚远。

三、对“光”与“味”的看法

这次威尼斯双年展的总策展人比奇推出的主题是“光照·国家 ”是带有一种启迪性的思考,意在阐释“光”在艺术中、在意识中的作用。强调视觉、听觉并以此为基础的方式是西方美学的基本特征,西方艺术史基本上是按照这个原则演进的,从古希腊美学所强调的“理式”到基督教美学的宇宙观都反映了这一演进中的不同形态。

基于“光”的启示,是西方文明的另一种精神动力之源——基督教美学,这是它的基本观念。这一观念从上帝的绝对美到“道成肉身”的象征主义,发展到了光和色彩做为神圣力量的象征。基督教认为上帝是超绝和永恒的,难以用形质加以表现,是一种无形的伟大力量,这种关念便导致了只能以“光”作为上帝的象征,基督教美学家伪狄奥尼修把美定义为比例与辉煌,其中比例源于希腊美学,而辉煌则显然是基督教美学的价值观。如此对“光”的推崇,也使得把光与色彩科学应用到美术之中,基督教对光的观念实为西方美术发展的动力之一。

从这次外国馆的作品来看,都从不同的立场、视角阐释了对光的主体和光的客体之观点。在光的世界中,光明与黑暗、时间与空间、诞生与消亡、困境与突破成为本届参展作品所涉及的内容。虽然有些国家的作品过于注重图像的叙事功能,过于强调观念性,缺乏视觉感受的力度,但是它都向我们展现了一个抛开原有成熟的模式,努力提供互动与交流,从中发现偶然存在的机遇的努力。这是本次双年展的价值所在,而这种互动的当代艺术的传播方式,在中国馆中便显得不够充足。

中国馆侧重的“味”,是要阐释“味”这种中国传统审美感知方式的流变与弥漫,这是一次基于中国传统美学的方法论的策展。然而什么是中国传统美学所指的“味”呢?笔者认为,中国美学所强调的“味”,绝不是形而中的味觉,绝不是由形而中诱导到形而下的花香、茶香、药香等知觉中的嗅觉这样的生理感觉。最早提出“味”这个美学概念的是南朝梁文学批评家钟嵘,钟嵘以快感中味的品尝来比喻诗歌鉴赏里美感的滋味(浓、淡、深、长等意味),认为好诗是“味之者无极”。“味”,必须具有深沉的悲怨之情。我们可以把钟嵘所强调的悲怨之情理解为艺术作品是需要沉淀、幻化之后才能上升到一种境界的,一种致远的无极的境界。

之后,至唐末,司空图的《诗品二十四则》又建立了一个完整的意境风格体系,这无形中使得艺术之“味”进入到了一个系统之中。司空图侧重的“雄浑”与“冲淡”可以视为是“味”的两种不同的形式,他推崇的“味外之旨”“韵外之致”是空灵意境的至高境界,也可以说是一种关于味的“味境”。此一点到了宋代,严羽在所著《沧浪诗话》中又将之推到“羚羊挂角,无迹可求”的妙悟至境,这一系统最后完成于清代王士祯的“神韵”说之中。

通过以上的概述,可知中国传统美学强调的味,是由味觉引发的联觉,即通感。我们常常习惯把“听”叫做“闻”,如“播余香而莫闻”,再如“新闻”即指最新所见到的、听到的消息。还有明代人有一种雅举叫“听香”,意为花的香气可以通过听来感受,正所谓“耳闻目熏”,这是感官职能挪移而产生的韵外之致,味外之极,是一种感觉器官换位的心理体验。

中国审美意识之所以比较偏倚于味、触之觉,究其原因,是中国哲学中的一元思想,即视世界之构成为一元之复合。感知方式与感知对象存在着内在的互为一体的关系,因而这其中便蕴含着天人合一的宇宙观。这是把感性与理性不作断然分别的中国哲学的基本性质,这也是中国艺术为何重意轻形的原因。它是以“味”为原形引发的“意味”“韵味”“品味”而非直接与嗅觉发生联系的味道、气味。虽然中国展馆以“味”为触发点但却把味降低到生理性的感官接受之中。应当讲这一策展,虽颇具匠心,但企图从视觉艺术中的直觉感受上获得感知是难以体会到中国文化的精神实质的。

四、威尼斯双年展的当代意识

什么是当代意识,笔者认为当代意识就是当代人的价值判断。本届威尼斯双年展呈现的是一大批无法复制的、短暂的、以视听感官为主体的作品。那些融化的、燃烧的、运动的物质呈现出的是如光般的瞬时即逝的、难以复现的视觉感受。而这种感受是以16世纪威尼斯画派的代表人物之一丁托列托的大幅画作展于中心主题展厅为前导的。丁托列托的作品是把从中世纪走过来的光转移到人的身上,他抛开来自上帝的神光,来阐发人自身主体意识中所产生的“光”。这是人的光,是人体释发出的自然之光,这个光照亮了画面,照亮了自身。策展人选择以此为整个大展的先导,意义在于:西方文化虽历经变异,但它的文化系统从来都没有发生本质性的断裂,是一个整体的系统,只不过每一个时代应该有自我的价值判断。“光”就是一个文化系统,它在每一个时代都应该呈现出自我的面貌。

这次双年展的作品几乎毫无例外地都在运用着所谓后现代的方法论。即以装置、影像、行为等方式参与活动,以此方法来表达自我的创作手法和对材料的实践认识。当代艺术与现当代主义之前以叙事的、讲故事为文本的再现性图像意义是完全不同的。后现代虽然也在运用图像但它是使不同质的图像之间产生诘问、对照、互换以产生新的价值判断。它不像现代主义反对以叙事性图像来表现问题,它要求受众从现成品原来的功能中跳越出来,重新置于新的背景中审视,感悟,这是以图像表现问题的艺术哲学。本届双年展的作品运用了极多的现成品,目的在于与受众碰撞出偶得的灵感,以穿越物质的实相去了解实相之内的意图。通过互动性的参与实现艺术即生活的理念,以达到艺术应该是一种生活方式、人生态度;应该是一种具有自身规划的游戏之目的。在当下,我们应该关注的是艺术本身的问题,而非介入什么政治性领域的“文以载道”。

威尼斯双年展是以国家为单位的展览方式,这就会给策展人产生一种国家的使命感,这个使命感无疑会产生一些精神上的压力。各国家都在竭力地以表达自我的观点,以国家文化的主体审美为己任,这无疑为表现自己国家的主体意识、增强文化交流产生深远的影响,我们期待着下一届双年展更加地带来一种新的文化气象,以实现艺术是一种生活方式的当代理念。