一种分析线束串扰的等效方法

2011-05-29顾长青邵志江

顾长青 邵志江 李 茁 丁 吉

(南京航空航天大学信息科学与技术学院,江苏 南京 210016)

1. 引 言

在舰艇、飞机、运载火箭、太空飞船、汽车等复杂平台以及现代电子电气产品中,用于能量供给、信息传输的各种形式的互连线缆得到了大量应用,例如,一架大型飞机上的线缆重量据统计可达到数吨。工程上,由于要求布线既要整齐美观、固定方便、便于检查维修,又要互连线缆之间不至于产生严重的串扰,所以往往根据线缆用途、功能以及信号类型把互连线缆扎成线束。即使这样,线束内部分布密集的线缆之间串扰仍然是现代电子电气设备的主要干扰形式之一。同时,随着信息传输的宽带化和高速化,时钟信号的传输速率越来越高,脉冲的前后沿越来越陡,线束内外的电磁环境进一步恶化。因此,研究线束内部和不同类别线束间的串扰有着重要的实际应用价值。

按照干扰信号频率高低,仿真研究多导体传输线和线束的串扰方法主要有:1)集总参数模型法[1-3]。该方法应用电路理论,通过线缆间互电容和互电感,分析其电场耦合或磁场耦合;2)多导体传输线法(MTL)[4-5]。在传输线上只传输横电磁波(TEM波)的假设下,应用多导体传输线方程,计入传输线的分布参数对信号传输延迟的影响。它是分析串扰的一种常用方法;3) 电磁场数值方法[6-8]。该方法从电磁理论出发,结合数值计算技术,严格考虑传输线上传输的横电磁波和横电波(TE波)、横磁波(TM波),因此,在非常宽的频率范围内,其计算精度都非常高。

通常情况下线束中线缆数量大,少至十几根,多则几百根,不论是使用多导体传输线方法还是电磁场数值方法进行串扰、发射、耦合等电磁干扰特性的仿真分析,都存在着内存消耗大、计算时间长的问题,这不利于工程应用。为了缓解该问题,最近文献[9-10]在研究线束受外界电磁波照射时线缆耦合电流以及线束发射时,提出了一种“等效线束”的快速仿真方法,其核心是:将线束中线缆按一定规则分组,每组用一根等效线缆描述,这样,可大大减少所分析的线缆数目,从而,可以在保证一定计算精度时,能大幅缩减内存消耗和计算时间。

文中提出了一种快速仿真分析线束串扰的“等效线束”方法。该方法借鉴文献[9-10]中的“等效线束”思想,除干扰线和受扰线外,将剩余线缆(不论是属于线束的还是不属于线束的)进行分组,每一组用一根等效线缆表示,并保证等效线缆间不发生重叠,得到了对原线束缩减后的多导体传输线串扰仿真模型并对其进行分析[11-14]。缩减后的线束模型因等效线缆的数目远少于实际线束中线缆的数目,从而实现了线束串扰的快速仿真。仿真结果表明该方法是合理可行的。

2. 理论分析

为了简化线束或线束类串扰问题的仿真分析,假设所有线缆两两之间相互平行,同时,它们与接地面或接地线也是相互平行的。

不失一般性,这里以接地面上方一线束的串扰为例介绍“等效线束”模型的建立过程,具体步骤如下:

首先,除线束中干扰线和受扰线以外,其余N根线缆按照终端所接负载的模值|Zji|与多导体线缆共模特征阻抗Zcm的相对大小将线缆分组,分组规则如表1所示,其中|Zji|中j对应线缆终端编号,i表示线缆编号。

表1 线缆分组

定义第i组内线缆上电流的和为组电流Igci,若该组中含有X根线缆,则有

Igci=I1+I2+…+IX

(1)

同时,假设该组内每根线缆上电流相等,则第k根线缆上电流为

Ik=Igci/X

(2)

定义第i组内线缆上电压相等,并且为组电压Vgci,则有

Vgci=V1=V2=…=VX

(3)

把式(1)~(3)代入由N根线缆满足的无源多导体传输线方程,并根据已知的单位长度电感参数矩阵LN×N和单位长度电容参数矩阵CN×N,通过整理得到缩减后的线束电感矩阵L4×4和电容矩阵C4×4,并且它们满足式(4)的多导体传输线方程。

(4)

式中: 已假设线束方向与平行于接地面的z轴一致,并且V4×1、I4×1为缩减后的4根等效电缆上电压、电流构成的向量;ω为角频率。

对于N根线缆等效后的传输线结构,根据L4×4和C4×4重新调整缩减后的线缆在横截面内的分布,步骤为:第一步,计算出第i根等效线缆离接地面的等效高度hi,hi可用该组内所有实际线缆离接地面高度的平均值代替;第二步,按照式(5)计算第i根等效线缆的导体半径

(5)

第三步,按照式(6)计算第i根等效线缆与第j根等效线缆之间的中心距离

(6)

第四步,优化hi、ri以及dij;第五步,确定等效线缆的护套厚度,并要避免等效线缆护套之间的相互重叠;第六步,计算并优化每根等效电缆护套的相对介电常数εr。

最后,对缩减后的线缆等效终端负载进行处理,可分为图1三种情况。

第一种,如图1(a)所示,同一组内各线缆的阻抗负载与接地面相连,分析有

Igc=I1+I2+I3

(7)

当这三根线缆缩简成一根线缆时,终端阻抗即为三个阻抗的并联。

第二种,如图1(b)所示,同一组内各线缆除与接地面通过阻抗负载相连外,相互之间还通过其它阻抗负载相连,分析有

(8)

这时终端阻抗仍表现为三个阻抗的并联。

第三种,如图1(c)所示,组1和组2两个不同组之间各线缆除与接地面通过阻抗负载相连外,相互之间还通过其它阻抗负载相连,分析有

(9)

终端表现为组1为Z1、Z2并联,组2为Z3、Z4并联,并且相互之间是阻抗Z13与Z24的并联。

经过以上的工作,4根等效线缆和干扰线、受扰线一起组成一个缩减后的线束串扰模型,求出该串扰模型的分布参数矩阵后,计算串扰电压。

(a)

(c)图1 线束终端

3. 仿真结果分析

下面给出两个算例,用于验证文中所提出的快速仿真方法的合理性。

算例1:接地面上方有一组由12根相同线缆组成的线束,图2左侧是该线束的横截面图,线束沿z轴向分布,以编号为1的线的截面圆心作为坐标原点,表2为线束分布。其中线缆的导体半径为0.5 mm,护套厚度为0.3 mm,相对介电常数为2.5,线束长为500 mm.

在计算线缆1对线缆12的近远端串扰电压中,根据仿真得到的线束共模阻抗Zcm=240 Ω以及表3所列线缆终端电阻值,将编号为2~11的线缆分为2~4、5~7、8~10、11四组,这样将原有的12根线缆缩减成6根线缆,图2右侧即为经过缩减后的线束截面图,表4为简化后线束的分布。

图2 线束截面图

编号123(x,y)(0,0)(-3,-3)(-2,-1)编号456(x,y)(0,-2)(-1,-4)(1,-4)编号789(x,y)(2,0)(2.5,-2)(3,-4.5)编号101112(x,y)(4,-1)(4.5,-3)(0,-6)

表3 线束终端电阻分布(单位:Ω)

表4 简化线束内部分布(单位:mm)

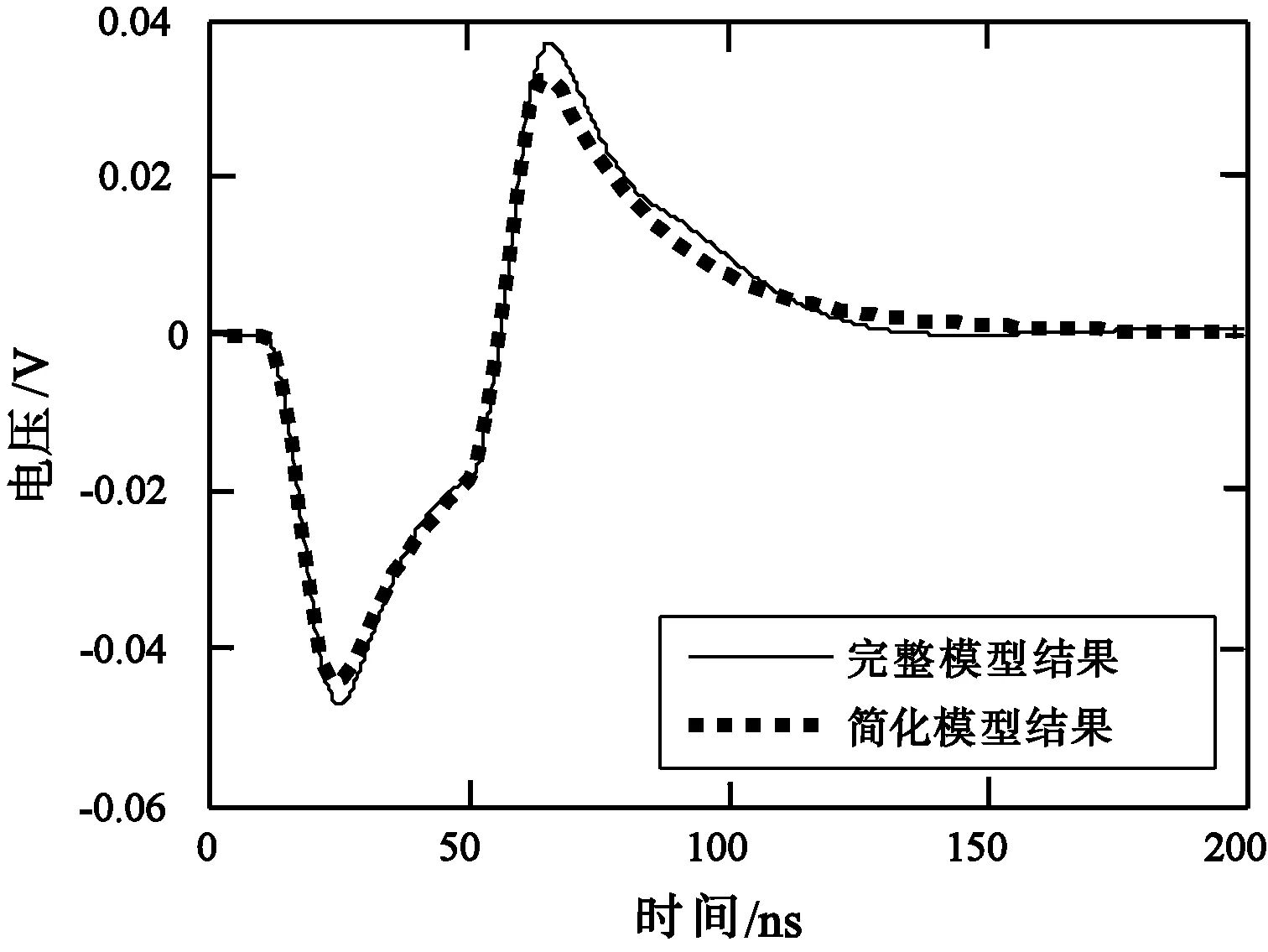

仿真时,在线1一端用前后沿均为10 ns、峰值持续30 ns、幅度为1 V的脉冲信号激励,观察线12近端(靠近激励源一端)与远端(远离激励源一端)串扰电压的时域波形。图3给出了缩减前后模型采用多导体传输线法的仿真结果,表5是它们的时间比较。可以看出:仿真结果吻合较好,而且缩减后模型计算时间只是原模型计算时间的1/5。

(a) 线12近端串扰电压对比

(b) 线12远端串扰电压对比图3 线12近远端串扰电压对比

完整模型简化模型

计算时间38s7s

算例2:在算例1基础上,假设线束外有一根与线束的线缆型号相同的单线,该线与线束内编号为1的线离地高度相同,相距50 mm,并且两端接50 Ω负载。线束外单线作为干扰线,用算例1激励波形在其近端进行激励,观察线束内部线1和线12近远端串扰电压的时域波形,图4为缩减前后的模型截面图,图5为缩减前后用多导体传输线法的仿真结果。进一步验证了该方法的合理性。表6显示缩减后模型计算时间只是原模型计算时间的1/5。

图4 单线与线束截面图

(a) 线1近端串扰电压对比

(b) 线1远端串扰电压对比

(d) 线12远端串扰电压对比图5 线1与线12近远端串扰电压对比

完整模型简化模型

计算时间45s9s

4. 结 论

文中重点研究了“等效线束”法结合多导体传输线法,快速计算线束串扰的实现过程,仿真算例表明该方法是合理可行的。文中虽然讨论的是带有护套的普通线缆组成的线束,但是该方法也适用于不同种类的线缆组成的线束,例如含有带护套的普通线缆和屏蔽线缆等。因此,该方法为解决实际问题提供了一种有效的解决方案,具有重要的实用价值。

[1] SMITH W T, PAUL C R, SAVAGE J S, et al. Crosstalk modeling for automotive harnesses[C]//1994 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Chicago, 22-26 Aug., 1994: 447-452.

[2] JOBAVA R G, KARKASHADZE D, FREI S, et al. Equivalent circuit approach in solution of low frequency automotive EMC problems[C]// Proceedings of 8th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. 23-25 Sept., 2003: 22-27.

[3] FREI S, JOBAVA R G, KARKASHADZE D, et al. Calculation of low frequency EMC problems in large systems with a quasistatic approach[C]//2004 International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Santa Clara, CA, 9-13 Aug., 2004, 3: 798-803.

[4] SUN S, LIU G, POMMERENKE D J, et al. Anticipating EMI and on-board interference in automotive platforms[C]//2004 International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Santa Clara, CA, 9-13 Aug., 2004, 3: 792-797.

[5] RUDDLE A, WARD D, WILLIAMS A. Objective validation of automotive EMC models[C]//1998 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Denver, 24-28 Aug., 1998, 1: 475-479.

[6] ORLANDI A, PAUL C R. FDTD analysis of lossy multiconductor transmission lines terminated in arbitrary loads[J]. IEEE, 1996, 38(3): 388-398

[7] RADHAKRISHNAN K, CHEW W C. Full-wave analysis of multiconductor transmission lines on anisotropic inhomogeneous substrates[J]. IEEE, 1999 , 47(9): 1764-1770.

[8] TONG M, PAN G, LEI G. Full-wave analysis of coupled lossy transmission lines using multiwavelet-based method of moments[J]. IEEE, 2005, 53(7): 2362-2370.

[9] ANDRIEU G, KONE L, BOCQUET F, et al. Multiconductor reduction technique for modeling common-mode currents on cable bundles at high frequency for automotive applications[J]. IEEE, Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2008, 50(1): 175-184.

[10] ANDRIEU G, REINEIX A, BUNLON X, et al. Extension of the “equivalent cable bundle method” for modeling electromagnetic emissions of complex cable bundles[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2009, 51(1): 108-118.

[11] 李 莉, 李卫兵, 王学刚, 等. 二平行传输线间的串扰分析[J]. 电波科学学报, 2001, 16(2): 271-274+282.

LI Li, LI Weibing, WANG Xuegang, et al. Crosstalk analysis between two parallel transmission-lines[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2001, 16(2): 271-274+282. (in Chinese)

[12] 齐 磊. 多导体传输线的时域有限差分法研究[D]. 河北: 华北电力大学, 2003 .

[13] 卢斌先, 衣 斌, 王泽忠. 基于FFT的传输线串扰时域响应分析与实验研究[J]. 电波科学学报, 2008, 23(1): 106-110.

LU Binxian ,YI Bin, WANG Zezhong. Time-domain analysis and experimental research on crosstalk of transmission lines on the basis of FFT[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2008, 23(1): 106-110. (in Chinese)

[14] 李 莉, 万里兮, 咸金龙, 等. 多导体传输线互耦实验研究[J]. 电波科学学报, 1999, (2): 46-51.

LI Li, WAN Lixi, XIAN Jinlong, et al. Experiment of mutual coupling of muticonductor transmission lines[J]. Chinese Journal of Radio Science, 1999, 14(2): 46-51. (in Chinese)