以实践为特色的生态服务功能与评估指标体系的研究

——以天津市城乡绿地系统为例

2011-05-13路立藏留洋于顺东刘健

路立,藏留洋,于顺东,刘健

(天津市城市规划设计研究院 天津 300201)

天津市在获得“国家环境保护模范城市”称号的基础上,2007年首次确立了构建生态城市的目标,城市总体规划明确了以“三区”为主体,以海河生态廊道和滨海生态廊道为骨架,以风景名胜区、自然保护区为重点,以主要河流、道路沿线绿色通道为脉络,形成城乡一体的生态体系。相关部门和规划设计单位在市域生态体系框架的基础上先后编制了 《天津生态市建设规划纲要》、《天津市林业专项规划》、《天津中心城区及环外地区绿地系统规划》、《天津市水系框架性规划》、《天津滨海新区绿地系统规划》及各区县总体规划等。

为应对全球气候变化和破解环境资源压力,实时评估天津市绿地系统的生态服务功能,指导绿地系统规划的落实,天津市城市规划设计研究院组织了跨所合作 《天津市绿地系统规划实施与评价体系研究》,并成为2009年度院级优秀课题,现将其中部分研究成果总结于此。

1 生态服务功能内涵与理论

1.1 生态服务功能

生态系统服务是指生态系统及与生态过程所形成的、维持人类生存的自然环境条件及其效用,它是通过生态系统的功能直接或间接得到的产品和服务[1]。

生态系统服务功能可以归纳为三类,一是生活与物质的提供,生命支持系统的维持及其精神生活的享受,这是生态系统通过第一性生产与第二性生产为人类提供的直接的商品或是将来有可能形成商品的部分;二是支撑与维持人类生存环境和生命支持系统的功能,如生物多样性,气候调节等;三是为人类提供娱乐和美学享受,如登山、旅游等。

根据上述三大功能,可将生态系统服务功能具体划分为17类,包括大气调节、气候调节、干扰调节、水调节、水供给、侵蚀控制和沉积物保持、土壤发育、营养循环、废物处理、授粉、生物控制、庇护所、食物生产、原材料、基因资源、娱乐和文化等[2]。另外,在全球气候变化的严峻挑战下,人们越来越重视生态系统的碳汇能力。不同类型的生态系统具有不同的碳汇能力。占全球土地面积27.6%的森林植被的碳贮存量约占全球植被的77%,森林土壤的碳贮存量约占全球土壤的39%[3]。

1.2 价值评估方法

按照环境经济学理论,将生态系统服务功能划分为使用价值(use value)和非使用价值(non-use value),使用价值分为直接使用价值、间接使用价值和选择价值,非使用价值包括存在价值、遗产价值等[4]。生态系统功能价值评估就是采用不同的价值量评估方法,对不同属性的生态服务功能价值进行计算,并以货币的形式表示,使人们能够直观地认识到生态系统功能的大小。

价值评估的方法主要有三类,直接市场价值法,替代市场价值评估法和假想市场价值评估法。直接市场价值法包括重置成本法、机会成本法、生产率变动法等,替代市场价值评估法包括防护支出法、旅行费用法等,假想市场法包括意愿调查价值评估法等[5]。不同的绿地其生态服务功能的侧重有所不同,对应不同的价值评估方法。

2 绿地评估指标体系

2.1 指标选择的原则

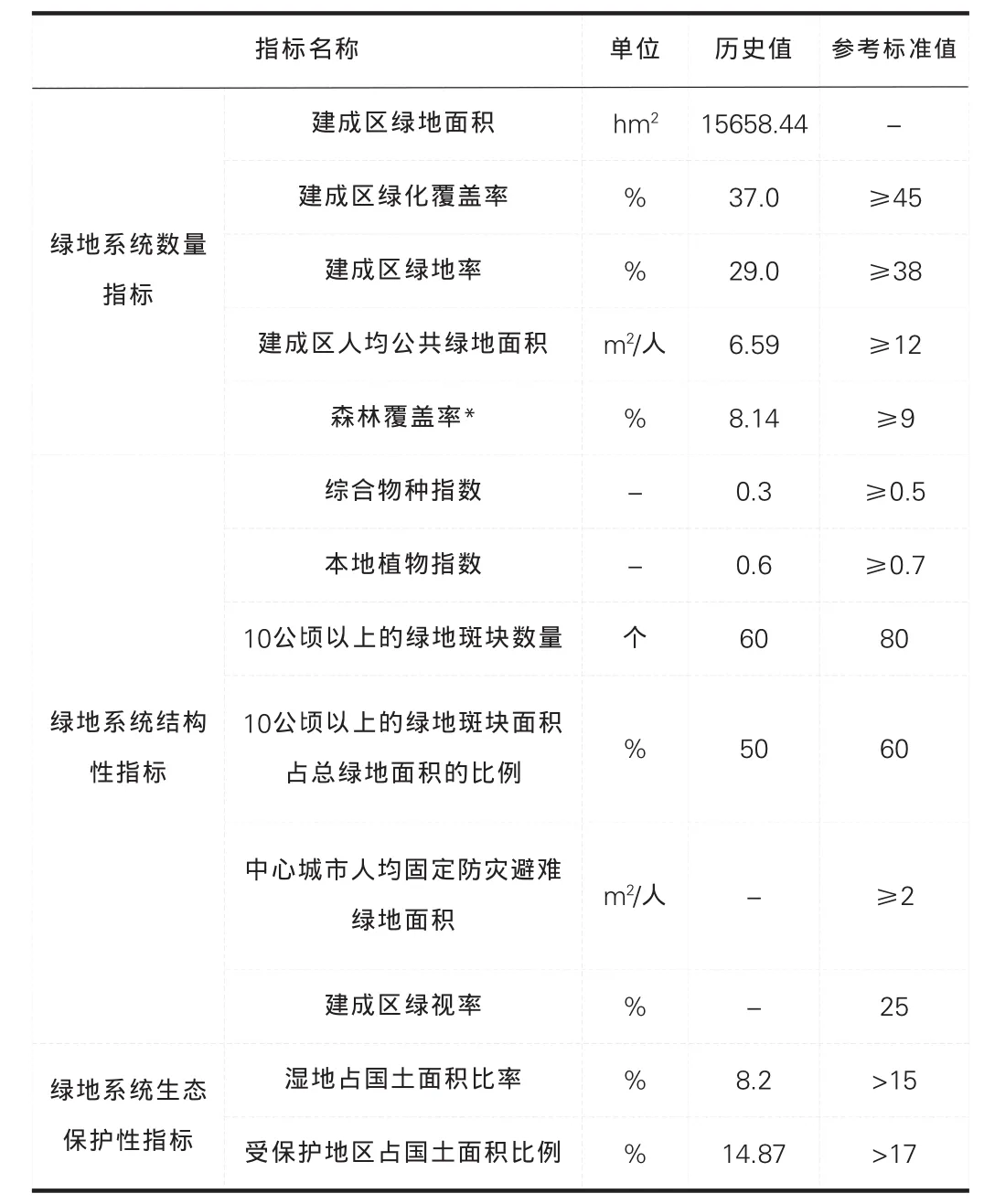

2.1.1 具有历史延续性的指标

课题研究中我们参照目前国内颁布的与绿化相关的指标体系,如 《国家园林城市标准》、《国家生态园林城市标准》(试行)、《国家卫生城市标准》、《生态市建设指标》、《国家森林城市标准》等,选择具有历史延续性的指标为:建成区绿化覆盖率、建成区绿地率、建成区人均公共绿地面积、森林覆盖率、综合物种指数与本地植物指数。

2.1.2 体现本地特色的指标

天津市历史上是众多河流、湿地与其他具有生态调节作用的区域,对于调节气候、涵养水源有着重要作用,但随着湿地面积锐减,其他有重要生态功能的保护区也受到开发的影响,因此选取了湿地占国土面积比例、受保护地区占国土面积比例两个指标进行衡量。

2.1.3 具有以人为本特色的指标

绿地系统与城市居民生活息息相关,因此绿地建设要考虑以人的主观感受的指标,因此选用建成区绿视率、10公顷以上的绿地斑块面积占总绿地面积的比例、中心城市人均固定防灾避难绿地面积等指标进行量化衡量。

2.2 指标体系结构

一个良好的指标体系,必须能够反映事物的内容、数量、结构以及内在联系,指标体系之间各指标之间内在联系如下:

2.2.1 绿地系统数量指标

绿地系统数量指标主要用于衡量城市建成区绿化建设的总的数量性成果,包括建成区绿地面积、绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积、市域森林覆盖率等指标。此类指标多具有较长时间的使用历史,便于进行统计和指标的分类;其缺点是不能展示绿地系统内部的结构特征。

2.2.2 绿地系统结构性指标

绿地系统结构性指标包括综合物种指数、本地植物指数、10公顷以上的绿地斑块数量、10公顷以上的绿地斑块面积占总绿地面积的比例等指标,用于补充绿地系统性指标所不能展示的绿地系统的内在结构。

2.2.3 绿地系统生态保护性指标

绿地系统生态保护性指标包括湿地占国土面积比率、自然生态系统退化率等指标,主要反映天津市自然生态系统的建设与保护情况。

2.3 指标体系评价

2.3.1 评价方法

为全面掌握天津市绿地系统信息,方便信息调用与评价,建立天津市绿地系统评价数据库,使用类比法和P-S-R法(压力-状态-响应法)两种方法评价天津市绿地系统指标体系。

类比法

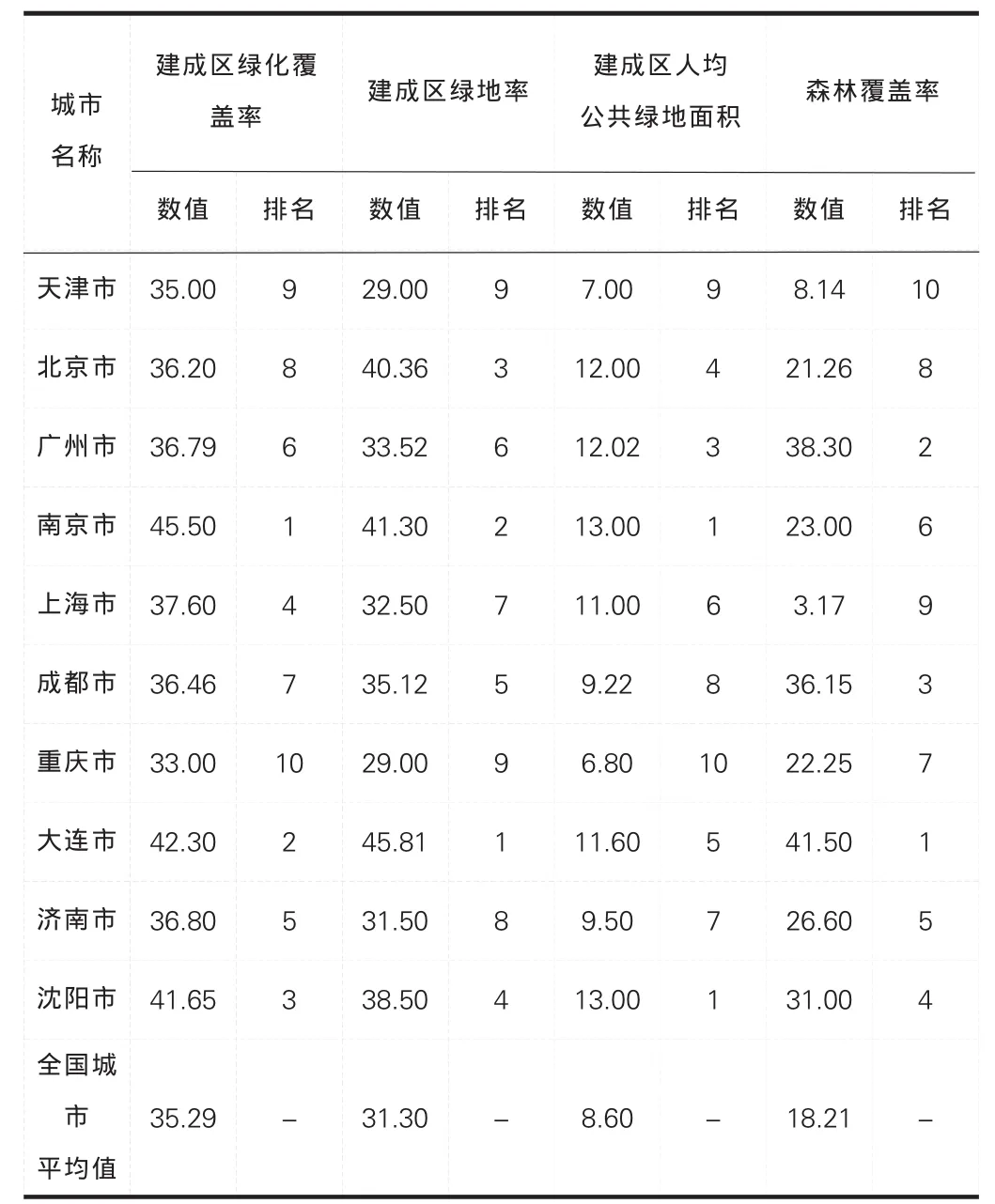

选取国内外与天津地理、气候及植被等自然条件与发展水平相近的城市进行个别指标的横向对比,如表2所示。

表1 天津市绿地系统指标体系

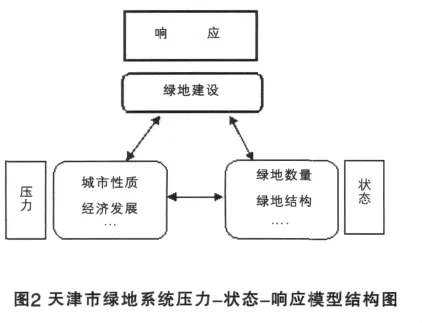

压力-状态-响应模型法(Press-State-Response)

由于国内城市绿地评价系统发展并不完善,加上天津市有自身的特点与特色,单纯用指标横向对比的方法来衡量天津市绿地系统的发展水平有失公允。因此,引入压力—状态—响应模型来综合评判天津市绿地系统的发展水平与存在差距(图2)。

表2 2007年城市绿化指标排名

影响绿地指标的压力因素:国民经济水平、城市规划的理论潮流与指导思想、城市性质城市规模、城市自然条件、城市现状等,构建天津市绿地系统的压力-状态-响应模型,评价绿地系统的发展水平。

2.3.2 评价结果

天津城市绿地系统在国内绿化先进城市的地位

类比法评价得到的结论是天津市绿化情况在国内大城市中排名较低。

天津市城市绿化方面亟需加强的方面

(1)针对人均公共绿地面积较低的现状,加大公共绿地建设力度和规模。

(2)加快城市森林建设,增加城市乔木数量。

(3)绿化物种结构有待提高,应基于天津的土壤条件栽种本地植物,提高树木成活率。

(4)城市绿地系统中功能性绿地的作用有待提高。

3 生态服务功能评估

3.1 生态服务价值评估

3.1.1 分类评估结构

参照《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2002),结合天津市实际,将市域绿地系统分为公园绿地、生产绿地、防护绿地和其它绿地4类。根据地域特点将天津市划分为中心城区、滨海新区和外围区县,在此基础上选取主要的绿地类型,对现状和远期规划绿地系统重要的生态服务功能进行价值评估,见表3。

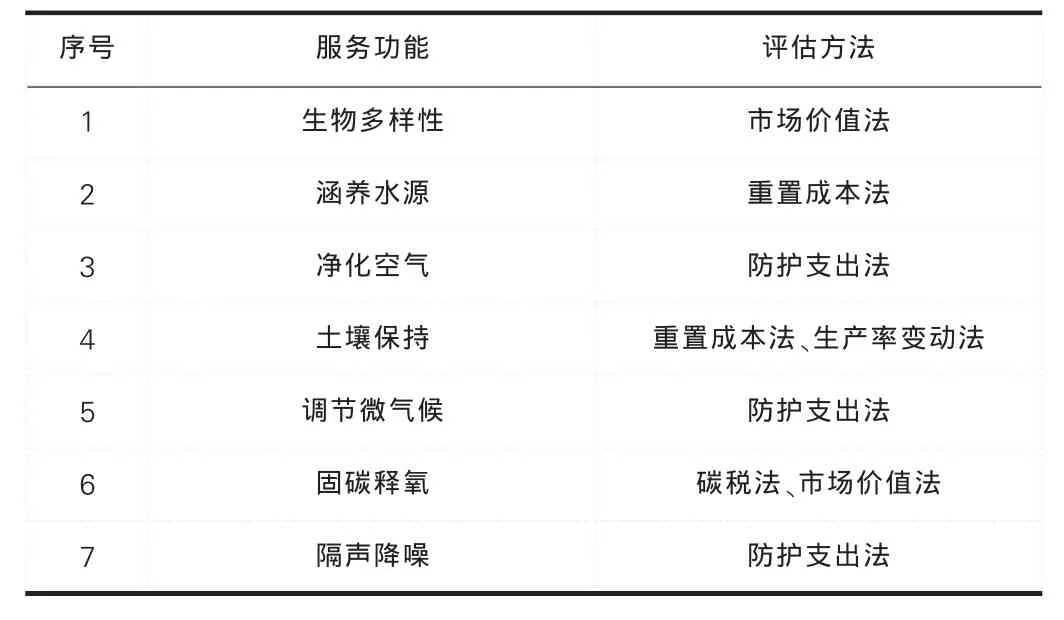

表3 绿地系统生态服务功能

3.1.2 评估方法与评估模型

(1) 评估方法

对不同类型的绿地所对应的生态服务功能进行评估。评估的范围包括绿地的直接使用价值和间接使用价值,对选择价值和遗产价值不做考虑,评估方法见表4。

(2)评估模型

Costanza在计算生态系统服务价值时,将生态系统分为不同子类,然后测算不同类型生态系统单位服务功能价值,最后计算出总的服务价值。参照Costanza的计算方法,根据绿地系统中不同的绿地分类,分别计算5类绿地的单位生态服务功能,最后计算总的服务价值,如式1所示:

表4 生态系统服务功能价值评估方法

其中,V是总的生态服务功能价值,Vij是第i类绿地第j项生态服务功能单位价值,Ai是第i类绿地的面积。

(3)数据来源

建成区的绿地面积来源于市容园林委的统计资料,建成区以外的绿地面积来源于《天津市林业专项规划(2008-2020年)》。2008年,天津市林地面积188756.9公顷,其中生产防护绿地102014.3公顷,其他绿地86742.6公顷;建成区绿地面积约为16628公顷,其中公园绿地4812公顷,其余为防护绿地。

依据中心城区之外的十二个区县总体规划和 《天津市林业专项规划(2008-2020年)》中的相关数据,按照分类评估的方法和模型对绿地系统生态服务功能价值进行评估。

以2020年为评估年限,选取区县总体规划中绿地系统专项规划和《天津市林业专项规划(2008-2020年)》的绿地面积进行计算。为了便于计算,按照不重复、不减少的原则,将不同统计口径下的林业数据与绿地系统规划数据进行整合。

(4) 评估结论

2008年,天津市域绿地系统生态服务功能价值约为228亿元,占当年地区生产总值的3.6%。2020年,天津市除中心城区、塘沽区外的绿地系统生态服务价值约为300亿元。按照天津市总规预测值,到2020年天津地区生产总值将达到16100亿计算,则绿地系统生态服务价值功能价值占当年地区生产总值的1.9%。

目前,环境资源市场价格机制还很不完善,一些价值评估方法存在局限,加之统计数据的缺失,评估的结果会小于绿地系统的真实价值。随着绿地系统生态功能的资源和商品属性逐渐得到认可,价值评估方法的不断完善,统计制度的逐步健全,绿地系统生态价值服务功能也将得到更为全面的认识,其真实价值也会得到更为准确的体现。

3.2 绿地固碳能力评估

3.2.1 评估方法

为了更加充分和直观地说明绿地在构筑天津市低碳经济发展中的重要作用,研究对绿地众多的生态服务功能中的固碳能力专门进行估算,为生态建设参与低碳经济发展提供决策参考(估算时仅对森林和林地的固碳能力进行估算)。

(1)现状固碳量

根据林木密度、树干与总生物量的比例、林木碳含量将森林蓄积量转变成森林植物碳贮量,计算方法见式2。

式中,Cp——植物碳贮量,Mg;

V——森林蓄积量,m3;

D——林木密度,Mg/m3;

R——树干与总生物量的比例,%;

Ca——林木碳含量,取0.5[6]。

天津森林植被带属暖温带,根据生物量的调查资料,林木密度为0.45 Mg/m3,树干与总生物量的比例为50.0%。

(2) 固碳潜力

根据规划建设的林地面积和林木碳积累速率,引入不同造林措施的修正因子估算规划建设绿地的固碳潜力(式3)。

式中,Cpo——固碳潜力,Mg;

A——规划林业建设面积,hm2;

△C——林木碳积累速率,Mg C/(hm2·a);

α——修正因子。

林木碳积累速率为1.43 Mg C/(hm2·a), 取人工造林、封山育林、飞播造林三种造林方式修正因子的平均值0.75作为计算时采用的修正因子。

(3) 数据来源

从数据的获取和统计口径的一致两方面考虑,选取《天津市林业专项规划(2008-2020年)》和《2008年中国统计年鉴》中的数据作为计算的依据。 2007年,天津市森林蓄积量为140.35万m3,2020年规划新增林地面积61733公顷。

3.2.2 评估结果

2007年,天津市森林和林地植被固碳能力为0.16Tg碳当量,到2020年,新增固碳能力0.07Tg碳当量。按照每吨碳10美元的市场价格计算,2007年和2020年天津市森林和林地植被固碳能力价值分别为160万美元和230万美元。

研究仅对植被的直接固碳能力进行了估算,由森林禁伐和森林防火减少的碳损失也是固碳潜力的重要组成部分,由于资料的有限还难以估算。

4 绿色经营与养护政策

4.1 开展绿地系统规划

根据天津城市总体规划中的城市性质、发展目标、用地布局等规定,明确划定全市各类绿地种类,科学制定发展指标,合理安排空间布局。充分发挥各部门在“绿线”保护管理工作中的协同作用,建立全方位的动态管理机制。

4.2 落实绿地养护

确立绿地管理招投标制度,推进绿化行业管、养分开改革。培育绿化养护专业化队伍,促进全市形成统一开放、竞争有序的绿化养护市场。

4.3 深化林权改革

全面落实林权证发放工作,确保林地林木产权明晰。对天津市商品林、公益林的经营进行分类管理。改革采伐管理服务方式,简化审批程序,推行采伐限额公示制,建立健全简便易行、公开透明的管理服务新模式。切实保障林农收益,健全流转市场,加强科技支撑。

4.4 完善生态补偿政策

参照国家的体制设置格局,建立天津市生态补偿管理体制。明确补偿途径与补偿标准,通过开展生态旅游,建立环境信托基金、征收“森林生态效益税”等方式拓宽融资渠道,为生态补偿提供更多的资金来源。建立健全碳汇交易机制,通过市场手段对森林的生态服务进行补偿。碳汇交易机制可以通过市场手段对森林的生态服务进行补偿,使得具有很强外部性特征的森林生态效益通过交易实现效益内部化。

天津全市普及林业碳汇知识,有针对性地对管理人员、技术人员以及媒体机构开展碳汇知识培训。优先优化蓟县山区林分结构、增加物种多样性,促进森林健康生长并建立森林增汇试验示范区,开展森林碳汇基础理论与增汇调控技术研究,促进林业碳汇项目有效开展。成立天津市林业碳汇管理办公室,负责全市林业碳汇工作的管理、协调、指导和实施落实。

5 总结与展望

绿地系统规划实施是天津市构筑“生态宜居高地”的重要内容,是实现生态城市建设的重要途径。课题通过绿地系统规划理论及国内外先进城市典型案例的研究,总结归纳出可供天津市绿地系统规划实施与评价体系建构的经验,并从天津市绿地系统建设的现状出发,通过比较研究、历史的回顾以及既有规划的实施评估,建立了天津市城市绿地系统实施评价指标体系,提高对城市绿地系统的生态效应的认识,促进国有生态资产的增值;总结了天津市绿地系统生态补偿、环境经营的新途径,使城市型生态林业走向制度化,辅助规划决策与环境管理。

下一步,我们将逐步建立天津市城市绿地信息空间与属性数据库,分阶段开展以下工作:

计算NDVI、绿地的斑块数等植被与景观格局指数,分析城市绿量及景观格局;生成热岛分布专题图,通过研究城市绿地空间分布来探讨热环境与其之间的关系。此外,为了适应城市绿地的发展和演变,做好城市绿地系统规划工作,有必要从植被光谱特征与目视解译的角度出发,提出满足现行绿地系统研究与建设的分类标准。条件成熟时,还可以基于数据库进行信息化建设,为城市绿地的动态监管提供高效、便利的系统支持。

[1]谢高地,鲁春夏,成升魁.全球生态系统服务价值评估研究进展[J].资源科学,2001,23(6):5-9.

[2]辛琨,肖笃宁.生态系统服务功能研究简述[J].中国人口、资源与环境,2000,10(3):20-22.

[3]李怒云.中国林业碳汇管理现状与展望[J].绿色中国,2005,(03M):23-26.

[4]马中.环境与资源经济学概论[M].北京:高等教育出版社,2002.

[5]张志强,徐中民,程国栋.生态系统服务与自然资本价值评估[J].生态学报,2001,21(11):1918-1926.

[6]王效科,冯宗炜,欧阳志云.中国森林生态系统的植物碳储量和碳密度研究.应用生态学报,2001,12(1):13-16.