气候变化对西北地区生态环境影响的若干进展

2011-04-25李晓东李凤霞周秉荣杨鑫光

李晓东,傅 华,李凤霞,周秉荣,杨鑫光,王 喆

(1.青海省气象科学研究所,青海 西宁 810001;2.农业部草地生态系统重点开放实验室 兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730020; 3.青海省气象局科技与预报处,青海 西宁 810001; 4.南京信息工程大学遥感学院资环班,江苏 南京 210044)

全球变化与陆地生态系统(global change and terrestrial ecosystem)是当前全球变化研究的重要内容,气候变化对陆地生态系统的影响及其反馈一直是其研究的重点内容之一[1]。我国西北地区地域辽阔,位于欧亚大陆腹地,属中纬度干旱和半干旱地区;它包含了西风带气候区、高原气候区、东南季风区及季风的边缘区域[2],绝大部分处于半干旱、干旱和极干旱或高寒地带,土壤发育微弱,天然降水少而不均、植被稀疏,是全球气候变化的敏感区域之一;区内生态环境十分脆弱,在气候变化和人为不利因素的干扰作用下极易引起生态退化,主要表现为沙漠化、水土流失、冰川退缩、湿地退化等形式;而且,生态退化一旦形成,在严酷的自然条件影响下很难逆转和恢复。西北地区生态环境退化不仅直接影响到该区的生态环境质量和经济发展,而且也影响到相邻地区乃至全国的生态环境品质和可持续发展[3]。西北地区分布着我国的七大沙漠,地表多为沙地和旱地,植被稀少,生态系统脆弱易受气候变化的影响,对气候变化的适应能力更脆弱、且影响更加复杂,造成的损失也会更加巨大。

随着全球变暖,气候变化对西北地区生态环境的影响受到越来越多的关注。研究人员采用试验、野外调查、遥感监测和模型模拟等一系列方法从不同的角度对这一问题进行了探讨,但结论缺乏系统性和整体性。本研究从植被、生物多样性、湿地、水资源等方面,阐述西北地区生态环境对气候变化的响应过程,并指出目前研究的不足和未来的研究方向。

1 西北地区气候变化特征

1.1温度变化 利用国家气象信息中心最新整编的西北地区135站(图1)1960-2005年逐月资料分析,西北地区逐年和逐季节均表现为增温趋势(陕西南部在夏季出现降温趋势),区域整体10年平均气温的变化幅度达0.37 ℃,冬季增温可达0.56 ℃。无论是全年还是四季平均的增温率,西北地区都比全国平均的要高[4]。由于近年来气候变化的影响,西北地区西部呈暖湿趋势,东部则呈暖干趋势[5],因此西北地区对全球气候变暖的响应更为敏感,幅度更大。1986年是西北大部分地区气候变化的转折点,1987-2003年与1961-1986年相比,西北地区10年平均气温升高0.7 ℃,增温幅度显著高于全国0.35 ℃的水平,全年冬季气温升高幅度最大[6]。王劲松等[4]计算不同年代际的气温距平,以及每一年代际中正距平年数占所分析时段内总年数的百分比(表1),可以看到,只有20世纪60年代平均气温距平为负值,其余3个年代和近5年平均气温距平为正值;相邻年代之间后一年代与前一年代的平均气温距平的差值也均为正值,尤其是90年代和80年代的差值最大,达到0.53 ℃,近5年与90年代的差值也达到了0.50 ℃,表明气温上升的趋势随着时间的推移越来越明显。平均气温距平大于0 ℃的年份数也是随着年代的增加而增加的,说明升温的频率越来越快、温暖的程度越来越强。西北地区在1986年附近发生了一次明显的气候跃变,但要比全国气候跃变晚6~8年[7],其中1987-2003年比1961-1986年的平均值明显增高,尤以最低气温增幅最大,说明最低气温的变化比最高气温的变化更敏感,西北地区气候变暖主要来自最低气温升高的贡献[8]。

图1 西北地区135个气象站站点位置[4]

表1 西北地区不同年代际的平均气温距平及正距平年数的百分比[4]

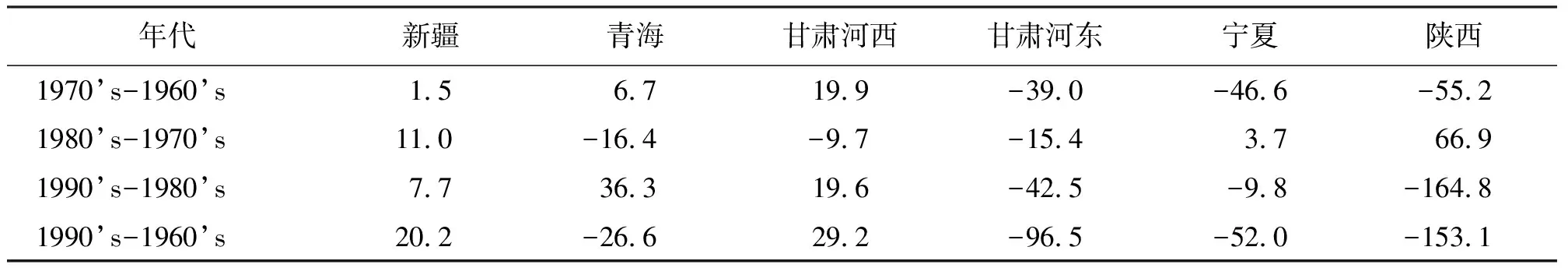

1.2降水量变化 20世纪西北地区降水量处于下降变化过程中,90年代有上升趋势,但是从年代际尺度来看,变化又不完全一致[9],刘德祥等[5]分析20世纪60年代到90年代西北地区降水量资料显示,新疆年降水量90年代比60年代增加了20 mm;而青海呈每20年一个周期的波动变化趋势;甘肃河西地区除80年代比70年代减少了10 mm外,其余都是增加的;甘肃河东地区呈持续减少趋势,90年代比60年代减少了96 mm;宁夏和陕西变化趋势是一致的,除80年代比70年代增加外,其余都是减少的,90年代比60年代分别减少了52和153 mm(表2)。西北地区气候由暖干逐渐向暖湿转型[10],通过对中国614个气象台站1974-2006年历年月平均降水资料分析,西北地区降水量总体上呈增加的趋势,而降水的年代际变化特征十分突出[11],其中新疆大部、祁连山区和河西走廊中西段等地区降水明显增加,甘肃河东地区、青海东部、陕西、宁夏部分地区明显减少[12],近20多年来降水量,西北地区的西北部呈上升趋势,其中北疆和天山山区年降水量增加20~90 mm,南疆、青海中北部、甘肃河西地区增加5~40 mm;东部呈明显下降趋势,其中青海南部、甘肃的河东地区、宁夏、陕北减少5~80 mm,陕西中南部减少50~180 mm[5,13]。分析21世纪以来的数据,西北地区西部降水明显偏多,2001-2003年新疆和青海的大多数地方比常年偏多了2%~50%,而东部的甘肃河东地区、宁夏和陕西仍然呈现持续减少趋势,大多数地方比常年偏少了3%~25%[5]。

表2 西北地区降水量的年代际变化[5] mm

2 气候变化对西北地区生态环境影响的研究进展

2.1气候变化对植被的影响 近年来,随着全球气候的变暖,气候变化对生态系统的影响日益增加,已经引起了全球性生态环境和生物资源的破坏[14]。西北地区地处温带,为温带干旱、半干旱地区,干旱为该区最重要的区域地理特征。受全球气候变化和人类活动的共同影响,20世纪后期西北地区干旱等自然灾害频发,水资源和生态环境问题加剧,是影响西北地区社会经济可持续发展的最突出问题,在特殊的自然环境影响下生态系统极其脆弱,受全球变化的影响程度会更加严重。

2.1.1植被时空分布格局变化 气候是影响植物及植被分布的主导因素,气候变暖造成各地区之间不同的湿温差异,造成地表植被时空分布变化具有突出的地域特征。气候变化对西北地区森林、草原与高原生态系统的影响显著,未来温度带的北界将继续北移;森林生产力呈现不同程度的增加,主要造林树种将北移和上移;青藏高原森林面积可能增加6.4%,高山草甸的面积将显著减少,高原山地温性荒漠增加[15]。气候对西北地区青藏高原森林植被的影响也表现在植被垂直自然带上限的变化。高山林线因其所处的特殊地理位置,成为植被与气候变化关系研究的理想场所[16]。郑远长[17]研究发现,温暖指数是决定青藏高原东南部山地针叶林分布的主导因子,他根据设计的气候变化情景,得出区域内垂直自然带上限变动幅度在360~670 m。由于气候的变化,牧草生长上线将向高纬度、高海拔偏移,寒性草原带向温性草原带转化[18]。西北高原地区植被覆盖度可能由于气候变暖的影响,在1982-1991年间植被覆盖度从东部、南部向西部、北部逐渐减弱,而1992-2002年,高原植被中部和西北地区植被大面积退化[19]。也有研究表明青藏高原腹地高寒植被在气候暖干化过程中,受干旱气候系统控制下高寒草原群落南向扩展,降水和升温趋势继续,高寒草甸植被退化速率将加快[20]。由于气候变化西北高原东南部的山地植被有明显的森林化趋势,森林面积可能增加6.4%,尤其是热性与温性森林面积增加;高山草甸的面积将显著减小,大部分转为山地寒温针叶林。高寒草原的面积减小过半,多转为温性草原。在平均温度增加4 ℃、年降水量减少10%的情况下,高原西部的高寒荒漠,虽然大部分转为温性荒漠,但从冻荒漠与亚冰雪带的转暖而得到补偿,高原山地温性荒漠约增加14%。此外,增温后高原寒带变为高原亚寒带,高原亚寒带变为高原温带,高原温带近似于暖温带或北亚热带[21]。

2.1.2植被生产力变化 气候变化对植被的生长发育、生产力、生物量等都将产生极大的影响。气候变化使西北高海拔地区高寒草地植被覆盖度与生产力出现大范围下降现象,草地植物群落组成发生改变,原生植被群落优势种减少,高寒旱生苔原冷温灌丛有持续增加趋势[22],20世纪80年代初到21世纪初,整个青藏高原地区植被覆盖度总体呈增加趋势[23]。王根绪等[24]指出,气候的暖干和暖湿变化对高寒草地植被生物量的影响不同,未来10年气温增加0.44 ℃,降水量增加8 mm,地上生物量将明显减少,同时他们还指出,高寒草原对气候增暖的响应幅度显著小于高寒草甸,对降水的增加响应要大于高寒草甸。由于气候变化和人为因素的共同作用,青南高原主要的植被类型——高寒草原和高寒草甸的退化不断加剧,使“三江源”地区牧草生育期缩短,牧草生长高度较20世纪80年代下降30%~50%,产草量下降,其中最严重的曲麻莱县产草量减少70%~80%,覆盖度降低,草地严重退化[25]。江河源区脆弱的生态环境对气候的响应强烈,冰川退缩和多年冻土的消融加剧大范围高寒草地的退化[26-27]。

1986年以来,西北地区西部牧区由于气温升高,降水量增加,牧区草地产草量和品质以及草地生产力增加;西北地区东部由于降水量减少,干旱频发,草地产草量和品质以及草地生产力下降。如甘肃草地退化率为45%,草地退化面积占草地总面积的88%[28]。宋怡和马明国[29]研究中国西北植被覆盖变化时发现大部分西北地区植被退化,而陕西、宁夏大部分地区植被增加。也有研究指出,新疆天山山区由于受“暖湿化”气候变化的影响,1961-2006年该地区的自然植被净第一性生产力呈较明显增长趋势,平均增长速率为0.013 t/(hm2·a)[30]。而对甘肃祁连山地区气候变化对牧草生长脆弱性研究得出,气候变化带来的气象灾害增加了牧草生长的脆弱性[31]。

2.1.3草地退化 近年来,由于气候变化等因素的影响,江河源区草地退化严重,中度以上退化的草地面积达1 032.3万hm2,占该区域草地总面积的35%;其中“黑土滩”面积200多万hm2。与20世纪50年代相比,单位面积产草量下降了30%~70%,牧草群落、种类组成发生了变化,优良的优势牧草种群退化,致使部分草地的功能丧失[32]。青海省三江源地区和环青海湖地区1987-2004年,中度以上退化草地面积平均以2×105hm2/a的速度递增[33]。高寒草甸和高寒草原可能由于气候变化和人为因素的共同影响下,高寒草甸由20世纪80年代以前的年平均退化速率3.9%上升到90年代的7.6%;高寒草原90年代的平均退化速率达4.6%,比80年代平均退化速率2.3%增加了1倍。由于草地的退化,目前草地草产量明显下降,与70年代相比,平均草地产草量下降20%~60%[34]。

2.1.4植被物候期变化 植被时间变化也受到气候变化的影响,通过对青海省草本植物物候期观测分析得出:上年10月-当年4月平均气温升高1 ℃,全省草本平均返青期增加2.2 d左右,上年10月-当年9月平均气温升高1 ℃,平均黄枯期增加0.4 d,返青期至黄枯期平均间隔日数延长约4.5 d[35]。张国胜等[36]对青南牧区牧草返青(黄枯)期气温回升(降低)速度进行分析,发现青南牧区牧草返青期气温回升速度在逐年减缓,而牧草黄枯期气温降低速度在逐年增大。这迫使青南地区牧草返青期推迟,黄枯期提前,生长期缩短,影响了牧草的发育[37]。

气候变化可使植被分布范围减少、甚至消失,也可使植被分布范围扩大,还可以影响到植被覆盖度、生物量、物种丰富度等等,植被作为陆地生态系统的重要组成部分,对全球气候变化的响应具有重要作用,因此应该加强对气候变暖对西北脆弱生态区植被影响的观测及其保护措施。

2.2气候变化对生物多样性的影响 IPCC 2007年报告指出目前气候变暖已成为毋庸置疑的事实[38],气候变化已经或正在对全球的生态系统和生物多样性产生着显著影响,包括使生境退化或丧失,物种灭绝速度加快[39],物种分布范围发生变化[40],生物物候期和物种繁殖行为发生改变[41],种间关系发生变化等[42]。受全球气候变暖影响最明显的生态系统是处于高纬度和高海拔地区的生态系统[38],而西北地区大多处于高纬度和高海拔地区。气候变化通过影响西北生态系统的水分、温度等外部条件,影响或者改变了生态系统的结构分布、物种组成、种间关系、空间分布,垂直结构、年龄结构及生产者和消费者比例等,从而影响了西北地区的生物多样性。生物多样性是人类赖以生存的基础,一方面给人类提供基本的环境,另一方面又提供了丰富的资源。

2.2.1物种和种群数量 生物多样性直接影响着生态系统的稳定性和持续性,Klein等[43]研究发现增温有导致草原植物群落减少26%~36%物种的风险。李英年等[44]通过试验也发现,温室效应使物种多样性比原生矮嵩草(Kobresiahumilis)草甸群落的物种有所减少,植物种群优势度发生倾斜。70年代,青海省海北生态站西永安城南滩的一片沼泽化草甸,以藏嵩草(K.tibetica)为建群种[45],近年来,气候变化导致该地区水位下降,土壤湿度降低,中生禾草类占据主导地位,群落结构发生改变[46]。在西北高寒地区,地面温度上升将会影响冻土带的位置、高山沉积物运移、边坡的稳定性及高山带景观变化,并将影响到生物多样性。梁四海等[47]也发现近20年来,黄河源区多年冻土表层融化,部分地带完全融化,土壤含水量减少,植被物种出现更替。冰川分割和岩石裸露面积扩大可能引发雪崩、滑坡和泥石流等自然灾害并严重威胁到高山生物多样性[48]。据调查分析,近30年内西北高原高原雪线上升了50 m,冰川后退500~1 000 m,湿地萎缩约18%,草地植被退化约20%,土地沙化扩展2%,生物多样性物种种数、种群数量急剧减少或受到严重威胁,甚至导致某一种群在局部地区的生境内成为唯一独占种群[49]。目前,青海省受到威胁的生物物种约占总类数的15%~20%,高出世界平均值5%[37]。气候变化不仅能降低生态系统生物多样性,也有可能增加生态系统生物多样性的丰富度,低海拔物种往高海拔地区的迁移可能增加了高海拔地区的生物多样性,有研究指出喜马拉雅山高山带物种丰富度明显提高[50]。在气候变暖的影响下,湿地水分散失加剧生境旱化,大量旱生物种不断侵入,使祁连山海北湿地和青藏高原东北部冻土区沼泽化草甸植物多样性有所增加[51]。

2.2.2群落结构 西北地区地形复杂,气候多变,高原、深谷、高山、盆地、平原交错,孕育了多样的植被类型和复杂的生态系统。从北亚热带的常绿落叶阔叶林、暖温带的落叶阔叶林、温带的针阔混交林、亚高山针叶林到多种类型的灌丛、草原、荒漠、草甸,几乎包括了中国植被的大多数类型,因此西北地区生物多样性与其他地区相比具有明显的特殊性。气候变化改变了西北生态系统物种组成和群落结构,对生物多样性造成了多方面的影响。另外有研究发现[52],青藏公路124道华扁穗草(Blysmussinocompressus)群落在1975、1996年的气候变暖过程中,受冻土退化的影响,呈现显著的退化趋势:湿中生的华扁穗草群落,由中生型的矮嵩草群落替代,矮嵩草群落为高山嵩草(K.pygmaea)群落取代,高山嵩草则进一步干旱化演变为沙生苔草(Carexpraeclara)群落。气候变化后,生物栖息地环境将改变,许多动植物将迁移,这些迁移将产生新物种组合和物种间相互作用。同时,使一些物种灭绝、一些物种繁殖加速。自20世纪90年代以来,随着对气候变化问题的日益关注和生物多样性保护的广泛重视,人们认识到气候波动对陆地的植被、食草和食肉动物等都将产生极大影响[53]。气候变化引起有害生物泛滥,包括害虫和疾病生物向高海拔和高纬度迁移,害虫和疾病爆发强度和频率增加等。同时,一些反馈作用可能加剧冰川退缩,例如炎热和干燥的夏季,光反射率的逐渐降低会增加无冰雪覆盖地表的热湍流,使得冰雪更易融化,造成雪线上移,生物多样性发生变化。

气候变化必然使遗传物质发生改变,并进而引起遗传多样性变化,如气候变化使山地积雪融化提前,使一些两栖类动物繁殖提前,也有研究发现繁殖并没有明显变化,这些变化对遗传物质传递都产生了一定的影响。气候变化改变了生态系统物种组成和群落结构,对生物多样性既有正面也有负面影响,因此加强对生物多样性的影响的研究和保护,对生态系统的可持续发展有着极为重要的作用。

2.3气候变化对湿地的影响 湿地与森林、海洋一起并列为全球三大生态系统,被誉为“地球之肾”,在维持区域生态平衡、保持生物多样性和珍稀物种资源等方面有其不可替代的作用。同时,湿地生态系统对于维护生态安全具有极其重要的价值。湿地的保护与可持续利用,正在得到越来越广泛的重视。近一个世纪以来的全球气候变化,尤其是大气持续的升温对湿地生态系统产生了深刻的影响,湿地作为一种独特的生态系统是各种主要温室气体的“源”与“汇”,因而在全球气候变化中有着特殊的地位与作用。由于湿地是一种兼具水分、土壤、空气、生物等组分的独特复合型生态系统,对全球变化具有较高的敏感性。另一方面, 全球气候变化对湿地生态系统的面积、分布、结构、功能等造成巨大的影响, 并有可能引起温室气体的源汇转化,从而对气候系统形成反馈。

2.3.1湿地湖泊 我国西北发育着世界上独一无二的大面积高寒湿地群,近年来开展的湿地普查和相关研究都表明,西北青藏高原各个地区的湿地都发生了明显的退化,表现为湿地面积快速萎缩、湿地生态功能的减弱和湿地生物多样性的丧失。许多研究结果指出,导致西北高原湿地退化的重要原因之一是气候变化,对于人为活动较少的江河源头和偏远高海拔湿地尤其如此[54]。有研究指出,三江源地区湿地中的大多数湖泊都出现了水域面积缩小以及内陆化和盐化现象[55]。黄河源区最大的2个湖泊扎陵湖和鄂陵湖均出现了湖面明显退缩的趋势,湖泊水位也在缓慢下降[56];长江源区的赤布张湖(面积约600 km2),已经萎缩解体为4个子湖;西金鸟兰湖(面积约300 km2)已被分隔为5个子湖,推测面积缩小近2/3[57]。据陈桂琛等[58]推算,从1908-1957年,青海湖水位每年下降17.2 cm,面积平均减少8.4 km2;1956-1988年,水位下降了3.35 m,面积减少了301.6 km2。施雅风和张祥松[59]的研究也表明,自50年代以来,我国西北地区的内陆湖绝大部分均向萎缩的方向发展,有的甚至干涸。著名的“星星海”地区的年龙日措湖,1990年湖水面积为15.3 km2,2000年完全干涸;2001年还存在的阿涌朵玛措湖,仅隔1年,在2002年基本干枯;阿涌尕哇措湖的面积也由1990年的115.59 km2萎缩为2000年的89.15 km2,减少了26.44 km2,至2002年又缩小了1/3;气候变化导致的湖泊萎缩使“星星海”4个姐妹湖仅存一个半。玛多县境内原有数千个小湖,现近半数已干枯,且这一过程仍在继续[60]。由于西北地区地域广阔,气候变化对湖泊的影响更具有区域性和广泛性。如20世纪80年代中期以后新疆境内湖泊出现较为普遍的扩张现象,艾丁湖、赛里木湖、玛纳斯湖等均先后出现明显的水位上升、水域扩大现象[61]。而作为我国最大内陆湖泊的青海湖,在15-19世纪近500年间湖水水位虽有较大的升降波动,但在近百年间出现了明显的直线下降趋势,其中1961-2004年44年中水位上升的年份仅有14年[60]。

2.3.2湿地生态系统 在全球气候变化影响下,甘肃玛曲和四川若尔盖地区湿地普遍退化,面积比20世纪70年代减少了约50%,严重退化区已经成为裸地[54]。气候变化引起湿地水温及土壤温度升高,将影响湿地的能量平衡,而降雨、气温和云量等参数的变化会对湿地水文情势产生深刻的影响,从而影响湿地生态环境。我国西北地区对河湖湿地资源的开发利用愈演愈烈,加之气候变化的作用二力的合力,导致该区河湖湿地大面积的消退[62]。在气候变化背景下,西北地区沼泽湿地生态系统普遍退化。秦大河等[63]研究指出,若尔盖高原沼泽湿地近30年来受气候变化的影响,加上降水偏少,排水疏干,过度放牧,出现明显旱化和沙化,沙化土地面积达4 091 hm2,潜在沙化面积12 023 hm2。随着气候的逐渐变干,位于新疆塔里木东缘的极度干旱的罗布泊,径流补给不足,蒸发强烈,河水及强劲的东北盛行风带来大量物质淤浅水底,使湖泊逐渐萎缩,留下大片盐壳。目前罗布泊正在日趋干涸,人们结合周围环境因子对它的综合影响,可以推断出它们之间的先后交替关系以及发展演变规律,今日的罗布泊正是气候、构造及人为因素共同塑造的结果[64]。

湿地的变化会对区域乃至全球气候变化产生深刻的影响,还会加快气候变化的速度,高原湿地泥炭是重要的碳汇,气候变暖、变干会导致湿地面积萎缩,加速泥炭分解转为碳源,加快气候变暖的趋势,因此保持西北地区水分平衡是湿地保护的前提,在此基础之上应该加强湿地保护和对策研究。

2.4气候变化对水资源及其他方面的影响 气候变化不仅对生态系统中的植被、生物多样性等产生较大的影响,也对水资源以及冰川湖泊等造成一定的威胁。西北地区水资源具有总体水量不足、空间分布不均的特征[65]。

2.4.1冰川和积雪 高山生态系统对气候变化最为敏感。近百年来气候的暖干化趋势,导致了冰川退缩。在长江源头,沱沱河和当曲河源冰川在1961-1986年的退缩率分别达到8.25和9.0 m/a;格拉丹东的岗加曲巴冰川在1970-1990年的21年间,其冰舌末端至少后退了50 m,年平均后退近2.5 m/a;大约有6条面积超过了30 km2的冰川出现退缩现象;自小冰期以来至20世纪80年代,祁连山冷龙岭冰川条数减少了39.9%,冰川面积减少了46.1%,储水量减少了50.2%,而零平衡线升高了140 m。在西北地区各山系,现有冰川面积比“小冰期”要减少24.7%,减少面积达7 000 km2左右[60]。近50年青藏高原积雪面积及其变幅增加趋势明显,面积年增加率为2.3%;新疆的积雪面积稳中略升,而内蒙古则呈较少趋势。近年来受西北地区增温影响,致使约82%的冰川处于退缩状态,冰川面积减少了4.5%。其中伊犁河流域、准噶尔盆地等冰川萎缩最明显,萎缩比例在18%以上,祁连山、阿尼玛卿山、澜沧江等地区在10%以上[66]。由于气候变化塔里木河流域冰川也出现明显的退缩趋势,该区域近40年的升温趋势主要表现在冬春季节,夏季小有降温,冬春升温使得冰川冷储减少,冰温升高,夏季很短的升温都会使冰川大量消融。近40年来塔里木河流域冰川物质平衡主要呈负平衡,帕米尔和喀喇昆仑山约为-150 mm/a,天山南坡流域为-350 mm/a,昆仑山基本稳定[67]。1960年曾对帕米尔高原慕士塔格峰地区的冰川进行过冰面消融观测,1987年和2001年的再次观测发现,从1960年到1987年和2001年,冰面消融从16 mm/d增加到20和37 mm/d,冰川退缩呈现明显的增强趋势,反映了冰川消融对全球变暖的强烈响应[68]。而青海高原内部的部分地区,如唐古拉山、昆仑山中西段、祁连山中西段的一些冰川,冰川前进的势头还没有消失,仍有冰川处于前进或趋于稳定[69]。冰川末端退缩、物质平衡变化和面积变化的幅度在青藏高原边缘和周边地区要大于高原内部,对气候变化响应的敏感性也由内部向边缘增强[70]。

2.4.2河流 西北地区河流因补给类型的不同对气候变化的响应亦不尽一致。内流河多以冰雪融水补给为主,受全球变暖影响其径流量大多呈现出增多趋势。由于我国的冰川面积近30年来退缩和气候变化造成的一些影响,近期冰雪融水和降水增加使得塔里木盆地、河西走廊西部内陆水系的出山径流量增加[63]。而塔里木河上游流域年径流量除和田河表现出轻微减少趋势外,叶尔羌河和阿克苏河年径流量均呈增加趋势,其中阿克苏河年径流量1958-2004年增加了10.9%[71]。外流河则多以冰雪融水和雨水混合补给或以雨水补给为主,受流域气温升高影响,部分河流出现径流量减少趋势。如1955-2005年黄河源区年平均流量总体上明显减少,气候变化导致流量的减少量占总减少量的70%[72]。另外,受大规模开发利用和气候变化的共同作用,西北地区地下水资源总体呈减少趋势,特别是西北平原地区地下水位持续降低,从而引起土地沙漠化等突出问题[73]。

2.4.3冻土及其他方面 另外,冬春季气温升高,雪灾减少,对牲畜越冬度春非常有利,牲畜死损率呈明显下降趋势。如甘南高原牲畜死损率呈明显下降趋势。牦牛和绵羊死损率每10年分别下降0.99%和2.74%[28]。幼畜成活率自1984年以后持续在一个较高水平,藏系绵羊羔羊成活率呈曲线增加趋势,每10年增加7.19%[74]。受气候变化的影响,西北地区多年冻土层在一定程度上也发生着显著的变化,多年冻土的活动层厚度增加反映冻融作用增强,1975-2002年青藏高原多年冻土北界大滩附近的多年冻土面积减小12%,多年冻土下界升高25 m;1975-1996年南界附近安多至两道河公路两侧2 km范围内多年冻土岛的总面积缩小35.6%。三江源地区东北部生态环境脆弱,海拔高,由于受气候变化的影响使该区冬春冻结和消融的反复作用下,草层断裂,发生位移和滑塌,导致草层逐渐缩小,次生裸地逐步扩大,最后导致该区生态环境严重退化[75]。高原其他地区自20世纪60年代以来冻土下界上升幅度为50~80 m[63],而新疆冻土区,近几十年随着地温升高深度逐渐变薄,其中北江北部10年平均深度90 cm,减少了10 cm左右,喀什站的平均深度减少到30 cm 左右,变薄近20 cm。南疆积雪日数与前30年比普遍减少1~2周时间,但北疆变化不明显[76]。此外,随着气候变化导致的温度的逐渐升高,可能会引起土壤水分蒸发加大,降水量增加不大的情况下,土壤水分亏缺,不利于牧草的生长。加之春季升温比较明显,如果伴随初春干旱,牧草返青受到影响,牧草可能会减产[77]。

3 结语

综上所述,气候变化对西北地区生态环境的影响研究已经取得了很大的成就。但是还有一些问题值得在今后的研究中关注,这些问题具体体现在以下几个方面。

1)气候变化对西北地区生态环境的影响是多尺度、全方位、多层次的,正面和负面影响并存,并且影响范围广,时效性长。因此在研究气候变化对西北生态环境影响的过程中,应该从不同典型地区如干旱半干旱区、青藏高原和黄土高原进行研究,通过对不同地区气候变化后生态环境变化层次的多样性、复杂性方面着手,研究各地区气候变化对本地区生态环境各个指标的影响,综合分析各个地区的统一性和非统一性。

2)研究气候变化对西北地区生态环境的影响,目前缺少不同生态系统变化的综合考虑。生态环境是指生态关系组成的环境,它包括各种自然要素的组合和人与自然要素构成的各种生态关系的组合,这些不同要素对气候变化可能有不同的反应,而且不同要素间也相互影响,气候变化影响一种自然要素时也必然影响另外要素或组合。目前研究中对气候变化对单个自然要素的影响研究较多,而很少考虑对其他自然要素以及不同要素之间影响的研究,有时研究结果的误差较大。

3)目前还缺少度量气候变化和人为干扰造成影响的生态环境变化指标体系和方法,区分不够明确,也没有气候变化和人为干扰造成生态环境变化的研究比较完善的指标体系和评价方法。由于生态环境比较复杂,度量气候变化对生态环境内各要素的影响还缺少充分依据。

4)缺乏气候变化引起的极端事件对西北地区生态环境影响的研究。气候变化一方面通过气候的平均变化对生态环境产生影响,另一方面通过极端气候事件(如雪灾、旱灾、洪涝灾害等)对生态环境产生影响。目前的研究还主要是针对前者,而对后者的研究极少。

5)目前的研究还没有充分考虑气候变化对西北生态环境的间接影响。由于生态环境的复杂性,气候变化除了对生态环境产生直接的影响外,还产生间接的影响。目前对这些间接的影响研究较少,对这些间接影响的机制也很不清楚。

6)在研究方法上,目前主要采用的是政府间气候变化专门委员会(IPCC)在2000年出版的《排放情景特别报告》中的A1、A2、B1和B2情景进行气候变化对生态环境、农业、人口等方面的影响研究,各情景之间也存在着一定的差异。模拟研究气候变化对生态环境的影响与情景模型有很大关系,情景模型的选择成为影响研究结果的重要因素,生态环境指标比较复杂,如何与气候之间建立较好的机理还存在问题。

7)气候变化对西北地区生物多样性方面影响的研究还不够。生物多样性丧失与生态环境有很大关系,生态环境的改变是引起栖息地环境改变的重要原因,而栖息地环境改变将引起生物多样性的散失。由于生物多样性直接影响着生态系统的稳定性和持续性,目前的研究主要集中在植被、湿地、冰川、冻土等方面,因此应该加强气候变化对西北地区生物多样性影响的研究。

在以后的研究中,需要在评价指标和分析方法系统研究的基础上,加强在气候变化对西北不同地区生态环境、植被退化和生物多样性散失等方面直接和间接影响的研究,同时加强对气候变化影响时间滞后性、极端气候事件影响,以及与其他因素协同作用的研究。

[1] 张新时,陆伸康.中国科学院上海文献情报中心.全球变化与生态系统[C].上海:上海科学技术出版社,1994:62-95.

[2] 谢金南.“西北地区干旱预测系统研究”专题研究成果综述[A].中国西北干旱气候变化与预测研究(第一卷)[C].北京:气象出版社,2000:1-8.

[3] 赵首彩.西比地区生态退化分析及其恢复措施[J].环境研究与检测,2008,21(1):48-49.

[4] 王劲松,费晓玲,魏锋.中国西北近50年来气温变化特征的进一步研究[J].中国沙漠,2008,28(4):724-732.

[5] 刘德祥,董安祥,陆登荣.中国西北地区近43年气候变化及其对农业生产的影响[J].干旱地区农业研究,2005,23(2):195-201.

[6] 邓振镛,张强,徐金芳,等.西北地区农林牧业生产及农业结构调整对全球气候变暖响应的研究进展[J].冰川冻土,2008,30(5):835-842.

[7] 于淑秋,林学椿,徐祥德.我国西北地区近50年降水和温度的变化[J].气候与环境研究,2003,8(1):9-18.

[8] 刘德祥,董安祥,邓振镛.中国西北地区气候变暖对农业的影响[J].自然资源学报,2005,20(1):119-125.

[9] 宋连春,张存杰.20世纪西北地区降水量变化特征[J].冰川冻土,2003,25(2):143-148.

[10] 施雅风,沈永平,胡汝骥.西北气候由暖干向暖湿转型的信号、影响和前景初步探讨[J].冰川冻土,2002,24(3):219-226.

[11] 杨绚,李栋梁.中国干旱气候分区及其降水量变化特征[J].干旱气象,2008,26(2):17-24.

[12] 赵传燕,南忠仁,程国栋,等.统计降水尺度对西北地区未来气候变化预估[J].兰州大学学报(自然科学版),2008,44(5):12-25.

[13] 邓振镛,张强,辛吉武,等.干旱生态环境及水资源对全球气候变暖响应的研究进展[J].冰川冻土,2008,30(1):57-63.

[14] Nautiyal M C,Nautiyal B P,Vinay P.Effect of grazing and climatic changes on alpine vegetation of Tungnath,Garhwal Himalaya,India[J].The Environmentalist,2004,24:125-134.

[15] 杨正宇,周广胜,杨安.4个常用的气候—植被分类模型对中国植被分类模拟的比较研究[J].植物生态学报,2003,27(5):587-593.

[16] 戴君虎,崔海亭.国内外高山林线研究综述[J].地理科学,1999,19(3):243-249.

[17] 郑远长.青藏高原东南部山地森林植被—气候关系研究[J].地理研究,1995,14(4):104.

[18] 张新时.全球变化研究的植被—气候分类系统[J].第四纪地质,1993(2):157-169.

[19] 梁四海,陈江,金晓梅,等.近21年来青藏高原植被覆盖变化规律[J].地球科学进展,2007,22(1):33-40.

[20] 王谋,李勇,黄润秋,等.气候变暖对青藏高原腹地高寒植被的影响[J].生态学报,2005,25(6):1275-1281.

[21] 张新时,陆仲康.全球变化与生态系统[M].上海:上海科学技术出版社,1994:17-26.

[22] Yue T X,Fan Z M,Liu J Y.Changes of major terrestrial ecosystems in China since 1960[J].Global and Planetary Change,2005,48:287-302.

[23] 徐兴奎,陈红,Levy J K.气候变暖背景下青藏高原植被覆盖特征的时空变化及其成因分析[J].科学通报,2008,53(4):456-462.

[24] 王根绪,胡宏昌,王一博,等.青藏高原多年冻土区典型高寒草地生物量对气候变化的响应[J].冰川冻土,2007,29(5):671-679.

[25] 李锡福,年光延.气候变化对青海生态环境的影响及对策研究[J].高原地震,2001,13(3):62-66.

[26] 王根绪,程国栋,沈永平,等.江河源区的生态环境变化及其与综合保护研究[M].兰州:兰州大学出版社,2001.

[27] 杨建平,丁永建,沈永平,等.近40年来江河源区生态环境变化的气候特征分析[J].冰川冻土,2004,26(1):7-16.

[28] 姚玉璧,王润元,邓振镛,等.黄河首曲草原牧区气候变化及其对牲畜的影响[J].中国农业大学学报,2007,12(1):27-32.

[29] 宋怡,马明国.基于SPOT VEGETATION 数据的中国西北植被覆盖变化分析[J].中国沙漠,2007,27(1):89-94.

[30] 普宗朝,张山清.气候变化对新疆天山山区自然植被净第一性生产力的影响[J].草业科学,2009,26(2):11-18.

[31] 马兴祥,方德彪,王润元,等.祁连山地区气候条件对牧草生长脆弱性影响研究[J].草业科学,2005,22(2):2-6.

[32] 胡良温,冯永忠,杨改河,等.江河源区生态环境演变的过程及主导因素确定研究[J].干旱地区农业研究,2009,27(2):253-259.

[33] 伏洋,李凤霞,张国胜,等.青海省天然草地退化及其环境影响分析[J].冰川冻土,2007,29(4):626-628.

[34] 颜亮东,张国胜,李林,等.青海省气候及其变化对天然牧草发育期、高度及产量分析[A].见:全国政协人口资源环境委员会,中国气象局.气候变化与生态环境研讨会文集[C].北京:气象出版社,2004:426-434.

[35] 邱丹,张国胜.青藏高原气候变化对青南地区高寒草地生态系统的影响[J].青海科技,2000,7(2):23-25.

[36] 张国胜,李林,汪青春,等.青南高原气候变化及其对高寒草甸牧草生长影响的研究[J].草业学报,1999,8(3):1-10.

[37] 祁如英,王启兰,申红艳,等.青海草本植物物候期变化对气象条件影响分析[J].气象科技,2006,34(3):306-310.

[38] Solomon S,Qin D,Manning M,etal.IPCC.C1imate Change 2007:The Physical Science Basis,Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M].United Kingdom and New York:Cambridge University Press,2007.

[39] Thomas J A,Te1fer M G,Roy D B,etal.Comparative losses of British butterflies,birds and plants and the globa1 extinction crisis[J].Science,2004,303:1879-1881.

[40] Colwell R K,Brehm G,Cardelus C L,etal.Global warming,elevational range shift and lowland biotic attrition in the wet tropics[J].Science,2008,322:258-261.

[41] Root T L,Price J T,Hall K R,etal.Fingerprints of g1obal warming on wi1d animals and plants[J].Nature,2003,421:57-60.

[42] Thuiller W.Biodiversity:climate change and the ecologist[J].Nature,2007,448:550-552.

[43] Klein J A,Harte J,Zhao X Q.Experimental warming causes large and rapid species loss,dampened by simulated grazing,on the Tibetan Plateau[J].Ecology Letters,2004,7(2):1170-1179.

[44] 李英年,赵亮,赵新全,等.5年模拟增温后矮嵩草草甸群落结构及生产量的变化[J].草地学报,2004,12(3):236-239.

[45] 夏武平,周兴民,刘季科,等.高寒草甸地区的生物群落[A].高寒草甸生态系统(第3集)[C].北京:科学出版社,1991.

[46] 李英年,王启基,周兴民,等.高寒草甸植物群落的环境特征分析[J].干旱区研究,1998,15(1):54-58.

[47] 梁四海,万力,李志明,等.黄河源区冻土对植被的影响[J].冰川冻土,2007,29(1):45-52.

[48] Zemp M,Haeberli W,Hoelzle M,etal.Alpine g1aciers to disappear within decades[J].Geophysical Research Letters,2006,33,L13504-L13507.

[49] 热杰,王守云,康海军,等.青海省三江源地区生物多样性保护与可持续发展探析[J].安徽农业科学,2008,36(18):7824-7826.

[50] Gaur N U,Raturi G P,Bhatt A B.Quantitative response of vegetation in g1acial moraine of central Himalya[J]. The Environmentalist,2003,23:237-247.

[51] 后源,郭正刚,龙瑞军.黄河首曲湿地退化过程中植物群落组分及物种多样性的变化[J].应用生态学报,2009,20(1):27-32.

[52] 三江源自然保护区编委会.三江源自然保护区生态环境[M].西宁:青海人民出版社,2002.

[53] Stenseth N C,Mysterud A,Ottersen G,etal.Ecological effects of climate fluctuations[J].Science,2002,297(23):1292-1296.

[54] 王长科,王跃思,张安定,等.若尔盖高原湿地资源及其保护对策[J].水土保持通报,2001,21(5):20-40.

[55] 纪玲玲,中双和,郭安红,等.“三江源”气候变化及其对湿地影响的研究综述[J].吉林气象,2009(1):14-17.

[56] 陈桂琛,黄志伟,卢学峰,等.青海高原湿地特征及其保护[J].冰川冻土,2002,24(3):254-258.

[57] 王根绪,沈永平,程国栋,等.黄河源区生态环境变化与成因分析[J].冰川冻土,2000,22(3):200-203.

[58] 陈桂琛,彭敏,李来兴.青海湖湿地环境特征及其保护与合理利用[A].见:陈宜瑜.中国湿地研究[C].长春:吉林科学技术出版社,1995:241-246.

[59] 施雅风,张祥松.气候变化对西北干旱区地表水资源的影响和未来趋势[J].中国科学(B辑),1995,25(9):74-83.

[60] 常国刚,李凤霞,李林.气候变化对青海生态与环境的影响及对策[J].气候变化研究进展,2005,1(4):172-175.

[61] 丁永建,刘时银,叶柏生,等.近50年中国寒区与旱区湖泊变化的气候因素分析[J].冰川冻土,2006,28(5):623-632.

[62] 季中淳.中国历史时期对河湖湿地的认识研究[J].地理科学,1997,17(增刊):464-471.

[63] 秦大河,丁一汇,苏纪兰,等.中国气候与环境演变评估(I):中国气候与环境变化及未来趋势[J].气候变化研究进展,2005,1(1):4-9.

[64] 陈述彭,赵英时.遥感地学分析[M].北京:测绘出版社,1990:250-251.

[65] 李元寿,贾晓红,鲁文元.西北干旱区水资源利用中的生态环境问题及对策[J].水土保持研究,2006,13(1):217-219,242.

[66] 秦大河.中国82%冰川处于退缩状态[J].环境经济,2008(2):70.

[67] 沈永平,王德顺.塔里木盆地冰川及水资源变化研究新进展[J].冰川冻土,2002,24(6):819.

[68] 蒲健辰,姚檀栋,段克勤.慕士塔格峰洋布拉克冰川消融的观测分析[J].冰川冻土,2003,25(6):680-684.

[69] 樊启顺,沙占江,曹广超,等.气候变化对青海高原冰川资源的影响评价[J].干旱区资源与环境,2005,19(5):56-60.

[70] 段建平,王丽丽,任贾文,等.近百年来中国冰川变化及其对气候变化的敏感性研究进展[J].地理科学进展,2009,28(2):231-237.

[71] 陈亚宁,徐长春,郝兴明,等.新疆塔里木河流域近50年气候变化及其对径流的影响[J].冰川冻土,2008,30(6):921-929.

[72] 常国刚,李林,朱西德,等.黄河源区地表水资源变化及其影响因子[J].地理学报,2007,62(3):312-320.

[73] 孙国武.我国西北地区水的问题综述[J].干旱气象,2004,22(4):76-81.

[74] 刘纪远,徐新良,邵全琴.近30年来青海三江源地区草地退化的时空特征[J].地理学报,2008,63(4):364-376.

[75] 王启基,王发刚,周华坤,等.三江源区东北部生态环境现状及防治策略[J].草业科学,2010,27(2):59-65.

[76] 任宜勇,季元中.最近十年新疆气候变暖的主要特征[J].干旱区地理,1991,14(4):42-47.

[77] 周刊社,杜军,袁雷,等.西藏怒江流域高寒草甸气候生产潜力对气候变化的响应[J].草业学报,2010,19(5):17-24.