石油污染对紫花苜蓿部分生理指标的影响

2011-04-25岳冰冰任芳菲孟凡娟孙广玉

岳冰冰,李 鑫,任芳菲,孟凡娟,孙广玉

(东北林业大学生命科学学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

石油作为现代社会的主要能源,有“工业的血液”之称。目前世界石油年产总量已达2.2×1012kg,但是同时每年约有8×109kg石油污染物进入环境,在我国,每年的新增污染土壤也有近1.0×108kg[1]。石油污染使土壤的土粒分散、通透性降低、结构破坏,特别是其中的多环芳烃,有致癌、致变、致畸等活性以及能通过食物链在动植物体内逐级富集,危害着人类健康。为了改善石油污染的环境,国内外研究学者采用各种技术对污染土壤进行修复,并取得了显著性成果[2]。其中以生物修复技术具有处理费用低、无二次污染、对环境影响小、可就地处理、公众接受程度高和处理效果好等优点,被认为是最具发展前景的方法[3]。植物修复技术是生物修复技术中的一种,以其具有吸收污染物能力强并兼顾美化环境的优点已成为人们普遍接受的去除石油污染物的首选技术。目前,人们已经从植物体内吸收、体内降解、根际降解和植物刺激等[4]方面着手研究植物修复技术的机理,并取得了较大进展。

紫花苜蓿(Medicagosativa)根系发达,主根粗长,入土深3~6 m,与土壤接触面积大[5-7],并能通过根际作用降解更多的表层石油烃污染物[8]。因此,本研究选取在石油污染修复中具有巨大潜力的紫花苜蓿为研究对象,通过盆栽试验,对不同质量分数石油污染处理下紫花苜蓿的株高、叶片数、地上和根系干物质量等一些基本生理指标及其叶片中可溶性蛋白、淀粉、丙二醛、叶绿素含量等主要生理指标进行测定,初步探索紫花苜蓿对石油污染的耐受性,从而进一步为石油污染土壤的生物修复机制提供理论依据。

1 材料与方法

1.1试验条件 试验在东北林业大学温室内进行,地处125°42′~130°10′ E,44°04′~46°40′ N。温室昼夜温度变化为23~25 ℃,光照强度为400 μmol/(m2·s),光照周期12 h/12 h(光/暗),相对湿度75%左右。

1.2试验材料 供试紫花苜蓿为自育品种“越冬之星”(黑龙江省审定品种),受试污染物为采自大庆油田的原油。培养容器为26 cm×18 cm×8 cm(长×宽×高)的长方形平底塑料盘。发芽基质取自东北林业大学林场地表10 cm的清洁土,于室内风干、破碎、过1 mm筛。土壤有机质含量为19.4 g/kg,pH值为6.8,土壤速效氮为164.5 mg/kg,速效磷为96.4 mg/kg,速效钾为600.4 mg/kg。

1.3试验设计 本试验采用混油法,设4个质量分数梯度: 0 mg/kg (CL0),2 500 mg/kg (CL1),5 000 mg/kg (CL2),7 500 mg/kg(CL3),每盆装土1.5 kg,每处理3次重复。在土壤中均匀拌入一定比例的石油污染物(先将原油溶于石油醚中,然后与相应土壤混匀,吸附平衡24 h后再均匀散开)。将紫花苜蓿种子在0.05%的高锰酸钾溶液中浸泡消毒10 min,然后每塑料盘中均匀撒播100粒种子,播深0.5 cm左右。2008年2月初播种,3月间苗,分别于4月9日、4月23日和5月6日采摘完全展开叶片,每个处理采摘10个叶片,采摘后立即在105 ℃烘箱中杀青10 min,65 ℃烘干至恒质量,待粉碎研磨后进行可溶性蛋白、淀粉、丙二醛及叶绿素含量的测定。于5月6日对紫花苜蓿的株高、叶片数、地上干物质量和根系干物质量进行统计。

1.4测定项目及方法 可溶性蛋白含量的测定采用考马斯亮蓝法[9];淀粉含量测定采用蒽酮法[10];丙二醛含量测定采用硫代巴比妥酸(TBA)法[11];叶绿素含量测定采用丙酮法[12];株高用直尺测量;干物质量用称量法测定。

1.5数据分析 应用SPSS 13.0软件对所得数据进行单因素方差分析,并用Excel作图。

2 结果与分析

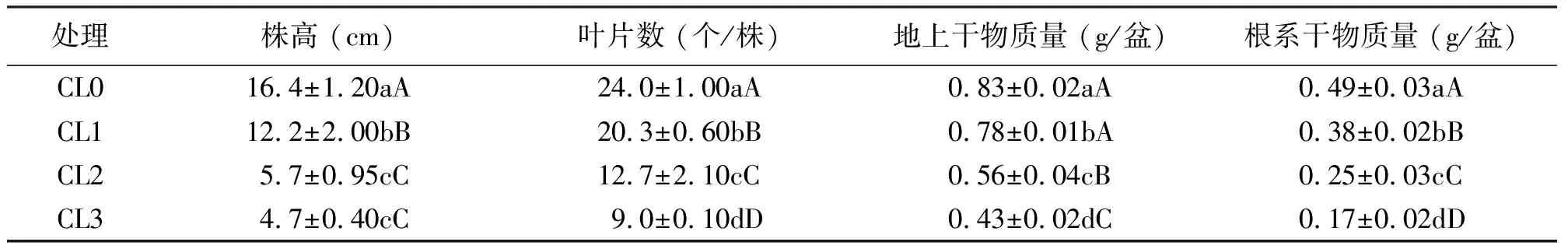

2.1石油污染对紫花苜蓿生长的影响 随着土壤中石油质量分数的增加,紫花苜蓿株高、叶片数、地上干物质和根系干物质量都有不同程度地降低,当石油质量分数为7 500 mg/kg时,分别比对照降低了71.1%、62.5%、48.1%和65.5%(表1)。分析表明,不同石油质量分数对紫花苜蓿株高、叶片数、地上干物质量和根系干物质量的影响达到极显著水平(P<0.01)。

表1 不同石油处理对紫花苜蓿生长的影响

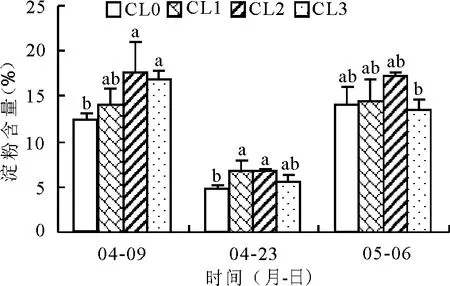

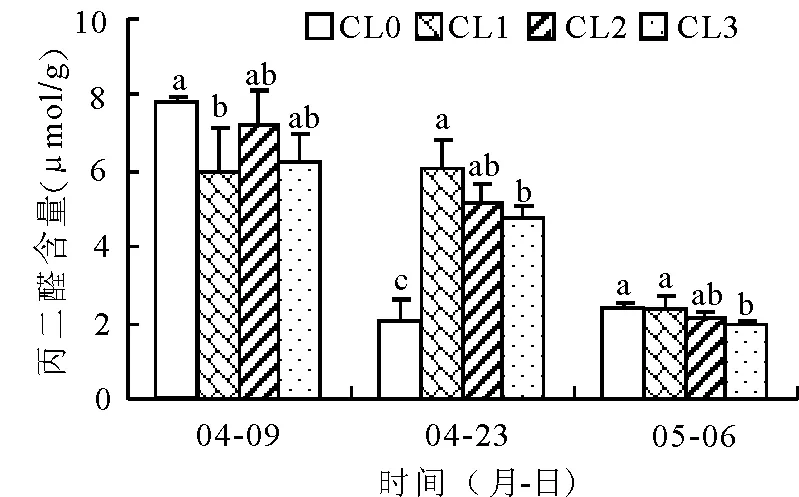

2.2紫花苜蓿叶片中可溶性蛋白含量的变化 不同质量分数石油处理下紫花苜蓿叶片中可溶性蛋白含量在4月9日和4月23日差异显著(分别为FA=6.55>F0.05=4.07;FA=6.45>F0.05=4.07)(图1),而5月6日采摘的苜蓿叶片不同处理间差异不显著(FA=1.39 不同石油污染处理对紫花苜蓿叶片中可溶性蛋白质含量的影响如图1所示。4月9日采摘的苜蓿叶片中,对照组(CL0)可溶性蛋白质含量最高,且显著高于CL1和CL2处理(P<0.05),CL3含量次之,CL2含量最低。而4月23日和5月6日采摘的苜蓿叶片则是CL0可溶性蛋白质含量最低,而混油处理的CL1、CL2和CL3的可溶性蛋白含量均显著高于CL0。说明在石油污染的胁迫下苜蓿叶片中可溶性蛋白含量增加,且随石油浓度的增大而呈增加趋势,但当质量分数达到7 500 mg/kg时,可溶性蛋白含量反而下降,这可能是石油污染浓度超过了植物体可适应的临界值,导致蛋白质含量降低。 4月9日-5月6日,苜蓿叶片可溶性蛋白含量逐渐下降,其中CL0组下降最多,降低了20.37%,而混油处理的3组CL1、CL2和CL3分别下降了14.44%、13.55%和15.74%(图1)。 图1 紫花苜蓿叶片中可溶性蛋白含量 2.3紫花苜蓿叶片中淀粉含量的变化 不同质量分数石油处理下紫花苜蓿叶片中淀粉含量在4月9日和4月23日差异显著(分别为FA=4.17>F0.05=4.07;FA=5.17>F0.05=4.07),而5月6日采摘的苜蓿叶片不同处理间差异不显著(FA=2.85 3次采样的苜蓿叶片淀粉含量都随石油质量分数的增加呈现先增高后降低的趋势,且CL2处理的淀粉含量达最高值(图2)。分析4月9日-5月6日采样的数据,CL0、CL1淀粉含量分别上升了13.65%和3.43%,而CL2、CL3分别下降了2.33%和19.73%,说明随着石油含量的升高,对植物生长过程中淀粉含量积累的促进作用有所降低。另外,4月23日淀粉含量明显低于其他2次测定,具体原因有待进一步研究。 图2 紫花苜蓿叶片中淀粉含量 2.4紫花苜蓿叶片中丙二醛含量的变化 不同石油污染处理下紫花苜蓿叶片中丙二醛含量在4月9日和5月6日差异不显著(FA=3.37 图3 紫花苜蓿叶片中丙二醛含量 在不同石油污染处理中,丙二醛的含量都随采摘日期的推移而下降,分别降低了69.02%、60.67%、70.97%和68.49%,CL1的下降值明显小于其他3种处理。 2.5紫花苜蓿叶片中叶绿素含量的变化 4月9日-5月6日随着紫花苜蓿的生长,对照组(CL0)的叶片中叶绿素的含量没有明显变化。4月23日和5月6日采集的不同质量分数石油处理间紫花苜蓿叶片中叶绿素含量差异显著(FA=4.09>F0.05=3.01)。 3次采集样品中的叶绿素含量都随石油质量分数的增加呈上升的趋势,对照组CL0的叶绿素含量最低;并且CL0的叶绿素含量4月9日-5月6日逐渐降低,而混油的3组处理的叶绿素含量都有不同程度地上升,CL1、CL2和CL3分别增加了9.12%、11.19%和26.37%,说明随着混油量的增加紫花苜蓿的叶绿素含量的上升量明显加大。在5月6日的采集样品中,CL3的叶绿素含量最大(图4)。说明紫花苜蓿在石油污染情况下,可通过增加叶绿素含量提高光合能力来适应或补偿逆境造成的损失,这也是植物对逆境的一种适应性反应。 图4 紫花苜蓿叶片中叶绿素含量 石油主要成分为石油烃,大部分为高分子化合物,它们粘着在植物根系上形成一层粘膜,阻碍根系对营养元素的吸收和根系的呼吸功能,甚至引起根系的腐烂,而石油中的烃组分可以直接进入植物体内对植物造成直接伤害[13]。另一方面石油类物质进入土壤, 会破坏土壤结构,分散土粒, 使土壤的透水性降低,同时石油碳氢化合物污染的土壤会产生严重的疏水性,导致不能正常吸湿和储存水分,从而阻碍植物生长[14]。本研究中石油污染土壤上种植的紫花苜蓿,其株高降低,叶片数减少,地上部干物质量和根系干物质量显著下降,生长受到明显的阻碍,可能的原因之一是原油污染导致幼苗养分失衡和生理脱水[15]。 可溶性蛋白是植物代谢的调控和促进物质,其含量是植物合成和代谢能力的重要指标。石油胁迫对紫花苜蓿中可溶性蛋白含量的影响,从总的变化趋势看,经石油处理后可溶性蛋白含量均高于对照组,随着处理质量分数的增加呈现先增后降的趋势,这可能是在石油胁迫下,植物为了维持正常新陈代谢,产生了更多的蛋白质,或使细胞内的一些不可溶性蛋白转化成了可溶性蛋白,这与李妮亚和高俊凤[16]的研究结果相符。但当处理质量分数超过7 500 mg/kg时,苜蓿叶片中可溶性蛋白含量下降,这可能是由于超出了植物自身的耐受能力所致。 淀粉是植物体内的贮藏养分。植物中淀粉含量的高低在一定程度上反映出环境对植物的影响。本研究对4月9日、4月23日和5月6日3次采摘的紫花苜蓿叶片中淀粉含量进行了分析,结果是淀粉含量都随着处理质量分数的增加有先升后降趋势,这与曹文钟等[17]的研究结果相类似。这可能是低浓度的石油促进了植物体内淀粉的积累,使植物对逆境的耐性增强。但当处理质量分数超过5 000 mg/kg时,叶片中淀粉的含量开始下降。随着植物的生长,CL0、CL1的淀粉分别上升了13.65%和3.43%,而CL2、CL3分别下降了2.33%和19.73%,这说明随着植物的生长,石油污染土壤对植物淀粉含量积累的促进作用有所降低。 丙二醛是植物在逆境和衰老条件下,膜脂发生过氧化作用的最终分解产物之一,其含量表示脂质过氧化强度和膜系统损伤程度。本研究结果显示,石油污染可以使植物叶片中丙二醛含量增加,当处理质量分数为2 500 mg/kg时达到最高。这与马丽等[18]的研究结果一致,即萘胁迫促使水稻(Oryzasativa)幼苗叶片中丙二醛含量随萘浓度的增加而升高,处理质量分数为80 mg/kg时,丙二醛高于对照组59.97%。丙二醛含量升高可能是由于石油胁迫使植物体内的超氧化物自由基清除剂超氧化物歧化酶(SOD)减少,活性氧增加,过多的氧自由基使细胞内多种功能膜及酶系统遭到破坏,植物生理代谢紊乱,引发脂膜过氧化,从而丙二醛含量增加[19]。 叶绿素是植物进行光和作用的主要色素,其含量的变化直接影响着植物的光合作用,是植物生长的重要生理参数,可用于指示植物逆境条件下的受迫害程度。但是,植物在土壤逆境的条件下,可通过地上部分的代谢来适应或补偿土壤逆境带来的生长损失。本研究结果中不同程度的石油污染提高了叶片中叶绿素含量,即促进了叶片中叶绿素的合成,通过光合能力来适应石油污染逆境。 综上所述,不同程度的石油污染对紫花苜蓿有很大影响,叶片中可溶性蛋白和淀粉含量随着土壤中石油含量的增加呈现先增加后降低的趋势,而丙二醛和叶绿素含量明显增加。从植物生理指标来看,紫花苜蓿对石油具有一定的耐受能力,而且前人研究结果表明紫花苜蓿对土壤石油污染物具有一定得去除率[8]。生长性状受石油含量的影响极显著,所以紫花苜蓿对石油污染土壤有很好的修复效果,不但能够忍耐石油污染,而且能通过生物固氮作用为土壤提供有效的氮素来源,能很好地修复石油污染土壤。因此,紫花苜蓿是大庆油田具有很大潜力的石油污染修复植物。 [1] 蔺昕,李培军,台培东,等.石油污染土壤植物-微生物修复研究进展[J].生态学杂志,2006,25(1):93-100. [2] Rauser W E.Phytochelatins and related peptides.structure,biosynthesis,and function[J].Plant Physiology,1995,109:1141-1149. [3] 屠明明,王秋玉.石油污染土壤的生物刺激和生物强化修复[J].中国生物工程杂志,2009,29(8):129-134. [4] 卢丽丽,石辉.植物修复石油污染土壤的研究进展[J].化工环保,2007,27(3):245-249. [5] 李欢,张俊伶,王冲,等.丛枝菌根真菌对紫花苜蓿凋落物降解的研究[J].草业科学,2009,26(7):40-43. [6] 张丽妍,杨恒山,张宏宇,等.灌溉条件下不同生长年限紫花苜蓿生长及生产能力的研究[J].草业科学,2010,27(1):85-91. [7] 李剑峰,师尚礼,张淑卿.环境酸度对紫花苜蓿早期生长和生理的影响[J].草业学报,2010,19(2):47-54. [8] 张松林,董庆士,周喜滨,等.人为石油污染土壤紫花苜蓿田间修复试验[J].兰州大学学报(自然科学版),2008,44(1):47-51. [9] 华东师范大学.植物生理学实验指导[M].北京:人民教育出版社,1981:20-25. [10] 王晶英,敖红,张杰.植物生理生化实验技术与原理[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2003. [11] 赵世杰,许长城,邹琦,等.植物组织中丙二醛测定方法的改进[J].植物生理学通讯,1991,30(3):207-210. [12] Welburn A R,Lichtenthaler H.Formulate and program to determine total carotenoids and chlorophyll a and b of leaf extracts in different solvents[A].In:Sybesma C.Advance Photosynthesis Research[M].The Hague: Martinus Nijhoff/Dr.Junk W Publishers,1984:9-12. [13] 李小利,刘国彬,薛萐,等.土壤石油污染对植物苗期生长和土壤呼吸的影响[J].水土保持学报,2007,21(3):95-98,127. [14] Li X,Feng Y,Sawatsky N.Importance of soil water relations in assessing the endpoint of bioremediated soils:Ⅰ.Plant growth[J].Plant and Soil,1997,192: 219-226. [15] Amadi A,Dickson A,Moate G.Remediation of oil polluted soils:Ⅰ.Effect of organic nutrient supplements on the performance of maize (ZeamaysL.) [J].Water, Air, and Soil Pollution,1993,66: 59-76. [16] 李妮亚,高俊凤.水分胁迫对抗旱性不同的冬小麦幼芽蛋白质的影响[J].干旱地区农业研究,1997,15(1):85-90. [17] 曹文钟,晋玉亮,王鹏.油田落地原油污染物对玉米影响的研究[J].农业环境科学学报,2008,27(5):1935-1939. [18] 马丽,盛连喜,何春光,等.萘对松前水稻(Oryzasativacv.Matsumae)胜者生理的影响及其残留[J].农业环境科学学报,2009,28(10):1997-2004. [19] 李春荣,王文科,曹玉清.石油污染土壤对黄豆生长的影响[J].安全与环境学报,2007,7(4):28-30.

3 讨论与结论