古籍数字化建设的文献计量学研究

2011-04-18张稚鲲李文林

●张稚鲲,李文林

(南京中医药大学 图书馆,南京 210046)

古籍数字化建设是指通过现代信息技术处理古籍文献,以达到既便于保存又利于使用的目的。我国古籍数字化建设研究的历史并不长,根据中国知网的数据,第一篇对古籍数字化建设提出设想的论文发表于1988年,[1]而第一篇对古籍数字化建设提出具体实施方案的论文发表于1989年。其后,相关研究论文逐渐增多。近10年来,古籍数字化建设已取得不少成果。为便于回顾与总结,达到了解现状、发现问题,使已发表成果能够更好地为相关部门的工作与研究提供参考与借鉴,本文以中国知网和维普科技期刊全文数据库的相关数据源为基础,对2000年以来发表的古籍数字化文献进行了文献计量学研究。

1 资料与方法

本文以期刊论文为数据收集对象,利用中国期刊全文数据库检索2000—2009年间发表在各学术期刊上的有关古籍数字化建设的文献,并以维普科技期刊全文数据库为补充。检索表达式为:

#1主题=数字化OR主题=电子化OR主题=机读化OR主题=数据化OR主题=计算机

#2主题=古籍OR典籍

#3出版年=2000—2009

#4#1 AND#2 AND#3

共检出文献386篇,去除重复及不切题文献41篇,共345篇。

2 结果与分析

2.1 文献量的变化及分析

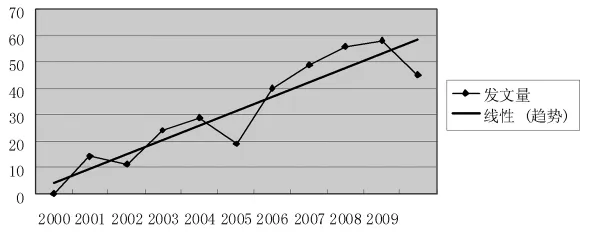

图1 各年度发文量趋势

从上图可以看出,文献量呈逐年上升趋势,2004、2009年文献量波动较大,这可能与古籍数字化项目的阶段性研究周期有关。从检出结果中发现,有的作者发表的多篇论文均集中在某一项目研究期间,之前或之后无相关论文发表,体现了科研课题或基金资助对文献量的显著影响。2009年文献量的下降还可能与检索时间有关。本文数据的检索时间为2009年12月8日,在此日期之后至2010年1月1日,可能还有部分未检出的2009年文献。根据目前情报界的一致观点,普赖斯曲线方程中的b值近似等于文献持续增长率,本文计算出近10年来古籍数字化建设的文献持续增长率为42.7%。①罗式胜于1994年发表的《关于普赖斯曲线方程参数b的讨论》一文中指出,普赖斯曲线方程中参数b近似等于文献持续增长率r,并介绍了b的三种取值方式。朱宁,华莹随后对罗氏的三种取值方式进行了验证,得出以-1 (r≈b) 为公式计算文献持续增长率误差最小。1997年,刘莉对该公式进行了更正,指出正确的计算公式应为-1 (b≈r)。本文所计算的文献持续增长率是根据刘莉的公式计算而得。[2-4]故总体来说,论文量逐年上升的趋势还是较为显著的,说明数字化建设是近10年来古籍整理的主要发展方向。

2.2 地区分布及分析

地区分布数据采集自古籍数字化论文的作者机构所在地。全国共有29个省、直辖市或自治区有相关研究成果发表,区域覆盖面广,具体来说,东北有黑龙江、吉林、辽宁;西北有陕西、甘肃、宁夏、青海;华北有北京、河北、天津、山西、内蒙古;华中地区有河南、湖北、湖南;华东有江苏、山东、安徽、浙江、上海、福建、江西;华南有广东、海南;西南地区有四川、重庆、云南、贵州、西藏。

从我国各地区发文量来看,华东、华北地区为古籍数字化研究的主要地区,两地区所产生的文献量之和占全部文献量的50%。华东为我国东部沿海的6省1市,经济、科技发展水平较高,整体实力较强,其古籍数字化研究论文居全国之首,数据主要来自江苏、山东、浙江、上海;华北为我国北部的2省2市1区,与华东相比,地区发展不均衡,古籍数字化建设的数据主要来自北京,占华北地区发文量的近80%。

从全国各省、直辖市的发文情况来看,发文在10篇及以上的省、市较多,共13个,分别为北京、江苏、广东、甘肃、河南、湖北、辽宁、四川、山东、浙江、上海、陕西、黑龙江。发文总计305篇,占2000年以来古籍数字化建设研究论文总量的88.4%。说明近10年来,我国古籍数字化建设开展的范围较广,涉及区域较多,数字化建设已成为各省、市古籍整理的重要途径。在全国的省、直辖市中,北京最为突出,发文63篇,占18.26%,在全国古籍数字化建设中起着主导作用。这与参与到古籍数字化建设中的在京高校及科研院所较多有关,如北京大学、清华大学、北京师范大学、北京航空航天大学、中国人民大学、中国科学院、中国农业科学院、中国中医科学院等。另外,一些著名的大型古籍数字化项目也多由在京高校或科研院所主持。如北京大学刘俊文教授主持的《中国基本古籍库》,收录先秦至民国期间古籍1万种,被列为中国“全国高等院校古籍整理研究工作委员会重点项目”和中国“国家重点电子出版物‘十五’规划项目”,是目前最具影响的古籍数据库之一。

2.3 作者分布及分析

从作者的发文量可以了解某一研究领域的核心研究人员。近10年来共有387位作者(含合作者)发表了古籍数字化建设方面的文献,其中发文量最多的为23篇,发表两篇及以上者56人,仅发表1篇的有331人。

表1 古籍数字化建设的论文作者发文量

根据普赖斯定律,核心作者的最小发文量等于最高产作者论文数平方根的0.749倍,即:

M=0.749(nmax)1/2

式中“nmax”为最高产作者发文篇数。本次研究中M=3.592,取整后为4。也就是说,可将发文在4篇及以上者确定为古籍数字化建设的核心研究人员。他们是毛建军、符永驰、单广荣、包和平、王立清、李明杰、李斌、侯汉清、曹玲。毛建军为南京大学博士研究生,可以看出,其研究方向即为古籍数字化建设,发文量达23篇;符永驰、李斌为中国中医科学院医学信息研究所的研究人员,主要研究领域为中医古籍资源的数字化研究。单广荣来自西北民族大学计算机科学与信息工程学院,主要研究领域为数字化处理的相关技术。包和平为大连民族大学图书馆馆长,主要从事民族文献的研究工作。李明杰为武汉大学信息管理学院研究人员,主要从事版本学、古籍文献数字化等研究。侯汉清、曹玲为南京农业大学信息管理系研究人员,两人系师生关系,故二人的研究领域是一致的,均为农业古籍的数字化研究。9位核心作者有7位来自高校,体现了高校在古籍数字化建设中的中坚作用。在来自高校的作者中,王立清等4人均来自信息管理学院,说明信息管理学院在高校古籍数字化研究中占有相当重要的地位。从作者所属专业来看,涉及中文、农业、中医、民族文献等领域,暗示这些领域是古籍数字化建设的核心领域。

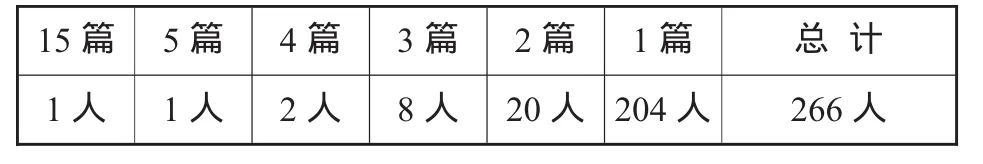

表2 古籍数字化建设研究论文第一作者发文量

一般认为,第一作者对科学研究的贡献不同于其他作者。本文去除合作者后,对266位第一作者也利用普赖斯定律进行了研究,结果M=2.9,取整后为3。即发文3篇及以上者属核心作者群作者,共12人,分别为毛建军、包和平、符永驰、王立清、李明杰、常春、陈阳、龚娅君、裴丽、潘德利、徐清、郑永晓。前5位作者也同时属于全体作者统计中的核心作者群,后7位作者分别来自中国农业科学院农业信息研究所、北京大学新闻与传播学院、浙江中医药大学图书馆、黑龙江中医药大学图书馆、沈阳师范大学图书馆、杭州师范学院图书馆以及中国科学院文学研究所。作者来源机构仍以高校和科研院所为主,作者专业同样主要涉及中文、中医、农业、民族文献等学科。来自高校的文学院、中文系以及文学研究所的核心作者数据较多,说明中文专业的研究人员研究力量较强,对古籍数字化建设的贡献较大。12位核心作者中,5位来自高校图书馆,与全体作者为数据基础的核心作者群相比,图书馆力量明显增强,说明高校图书馆在古籍数字化建设中的核心地位。近年来,随着古籍申遗及对古籍保护等各方面重视程度的提高,高校图书馆所获立项的古籍研究项目日渐增多,其研究人员在项目研究中较多地以主导者,而非合作者的身份承担研究任务,故第一作者数据较多。

普赖斯定律指出,核心作者群所发表的论文数之和应达到相关论文总量的50%左右。本次研究中,以全体作者及第一作者为数据基础得到的核心作者群发文量之和分别占18%、19.5%,均未达到普赖斯定律所要求的比例。暗示真正长期而稳定的核心作者群尚未形成,这可能与我国古籍数字化建设的发展历史较短、相关研究涉及多个学科有关。

在全部作者的统计结果中,单广荣、李斌、侯汉清、曹玲4位属核心作者群,但在以第一作者为数据基础的核心作者群中,没有这4位作者。通过文献调研发现,这4位作者或为导师型作者,或与导师同属某一研究团队,合作研究较多,其主要贡献除自已撰写相关论文外,还指导他人,或与他人合作从事相关领域的研究,是重要的研究力量之一。因此,认定其为核心作者并无矛盾之处。

总体来说,第一作者与全体作者的统计数据分析结果具有一致性,均能较好地反映古籍数字化建设核心人员及其研究背景、学科专业等方面信息。同时对全体作者和第一作者进行统计与分析,所得出的信息既可兼顾全面性,又可准确揭示个体信息,在进行深入研究时,应采用这种方法。相比较而言,以全体作者为基础进行的作者分析可以较为全面地反映某项研究的各方面力量的概况,对于多学科交叉的研究项目来说更为适合。而以第一作者为数据基础进行的作者分析可以更为客观、准确地反映个体或某一股力量在某项研究中的情况。当对作者的统计与研究目的侧重于整体分析时,既可以以全体作者为基础进行统计分析,也可以忽略合作者,仅以第一作者为数据基础进行统计分析。

2.4 研究机构分布及分析

根据作者所属的单位或机构可以全面了解承担古籍数字化建设的各方面力量。近10年来,古籍数字化建设的研究主要由高校、公共图书馆、科研院所承担。在高校,图书馆所占有的古籍资源最为丰富,对其进行合理的保护与开发是图书馆的重要工作之一。而信息管理学院多涉及信息资源管理与利用等方面研究,不少信息管理学院本身就是由原图书馆学系发展而来,古籍数字化研究是其学科研究内容之一;中文系的研究人员多具有扎实的古文献学知识,古籍文献的版本、内容、校勘是其主要研究内容之一,这股力量可为数字化建设提供内容上的质量保障;计算机与信息技术学院是古籍数字化建设必不可少的一支力量。如果说在古籍数字化建设者中,图书馆是以其资源及大量的人员投入、信息管理学院及中文系是以其学科专业及研究内容与古籍数字化发生密切关系的话,计算机与信息技术学院则是以其技术占据十分重要的地位,此类机构的特点是常作为重要的合作力量参与到古籍数字化建设中,提供技术支持与保障。

古籍数字化建设的另一类重要机构为科研院所。此类机构具有人员、资源、资金等多方优势,不少科研院所还承担相关专业研究生培养的任务,常常是以团队的模式进行研究的,所承担的科研课题亦较多,其研究更具针对性,是一支不可或缺的重要研究力量。近10年来,国内古籍数字化建设研究力量较强的科研院所主要有中国中医科学院、中国农业科学院、中国科学院、中国社会科学院等。

公共图书馆是另一股重要力量,表现较为突出的有国家图书馆、广东省中山图书馆、贵州省图书馆、陕西省图书馆、安徽省图书馆、南京图书馆、上海图书馆等,县级及以下图书馆几乎没有相关数据,说明该项研究主要由国家、省市级图书馆承担。

2.5 期刊分布及分析

所检出的345篇文献来自166种期刊,根据美国文献计量学家高夫曼(Goffman) 对布拉德福定律(Bradford Law)的解释,刊载某一主题的最小核心期刊量的计算公式为:

L=A/m

其中A为论文总量,m为期刊最大分区值,本次研究中L=3.2,取整后为4,也就是说,可以将刊载论文数在4篇及以上的期刊确定为核心区内期刊,如下表:

表3 刊载古籍数字化建设论文的核心期刊群

以上26种期刊占相关期刊总量的15.7%,刊载古籍数字化研究论文167篇,占相关论文总量的48.4%,为这一领域的核心期刊群。核心期刊群中,图书馆学、情报学专业期刊占绝大多数,说明刊载相关论文的期刊具有明显的学科倾向。其优点是有利于学科内的学术交流,缺点是信息交流具有局限性,对于需要多学科支持的研究主题来说,不利于扩大影响面,吸收潜在的研究力量。核心期刊群涵盖的期刊较多,暗示古籍数字化建设的涉及面广泛,其研究成果在图情专业期刊中被广泛接受。在26种期刊中,被《中文核心期刊要目总览》和CSSCI收录的期刊论文占相关论文总量的21%,说明古籍数字化建设已有相当一部分研究成果具有较高的学术价值。从期刊的学科专业来看,农业及医学专业期刊较为突出,《农业图书情报学刊》载文量居首位,而医学类则有《中国中医药信息杂志》《中华医学图书情报杂志》两种期刊入围核心期刊群。说明,与其他学科相比,农业古籍及中医古籍数字化建设具有较为稳定而长期的延续性工作,已拥有刊载本学科成果的较为固定的期刊。

古籍数字化建设涉及多个学科,用于刊载其研究成果的期刊范围应更为广泛。高校是古籍数字化建设的主要力量之一,同时又是数字化成果的主要使用对象之一,但刊载相关研究成果的核心期刊群中未有一种为大学学报。在全部166种期刊中,有34种属大学学报,但所刊载的论文总量仅35篇,也就是说,除一种大学学报在10年中刊载过2篇古籍数字化论文外,其余33种期刊仅刊载过1篇,说明大学学报对古籍数字化研究成果的接纳程度较低。大学学报是古籍数字化建设的一个窗口,应该为更多的图书馆学科以外的潜在的数字化研究人员提供了解该项工作的途径,进而参与到古籍数字化建设中,充实数字化建设队伍,提供技术支持,提升数字化建设水平。遗憾的是,这一窗口多年来几乎处于关闭状态。

2.6 研究内容的分布及分析

345篇文献中,共标注关键词508个,总频次1002次。除去在关键词中出现频率极高的“古籍”“数字化”“数据库”等词外,通过对所标注关键词进行分类处理,可以揭示古籍数字化建设的现状、问题、趋势等内容特征。

2.6.1 古籍数据库建设的类型

从已标关键词的频次来看,近10年来,我国古籍数字化建设以书目数据库为主,全文数据库建设起步较晚,但近年有增多趋势,表明全文数据库建设是今后古籍数字化建设的发展方向。检出文献中,对图像型、文本型及图文对照型古籍全文数据库的探讨均有涉及。图像型古籍全文数据库可较好地反映古籍原貌,但不便于检索;文本型虽利于检索,但无法较好地反映古籍全貌,目前倾向性观点是图文对照开发古籍数据库,这样既可保留古籍原貌,又具有较好的检索功能,是古籍全文数据库建设的方向。

2.6.2 古籍数字化建设的地区特色

与地区有关的关键词有粤、港、云南、台湾、宁夏、四川、西藏、海南等,说明这些地区的古籍数字化建设具有特色,值得关注。如台湾,是较早开始古籍数字化研究的地区,早在20世纪80年代初期,台湾中央大学就将馆藏善本制成机读目录。[2]1984年,台湾中央研究院又开始研制瀚典全文检索数据库,目前,该库已成为全球最大的汉籍资料库。而且,台湾所使用的字符编码系统在字符处理与转换上较大陆的更易于兼容,因此,相关的技术阻碍及瓶颈较少,古籍数字化建设的步伐较快,其数字化成果具有规模大,共享度高的特点,是目前通过网络提供中文古籍资源最多的地区。[3]

2.6.3 古籍数字化的共建共享

有些文章对古籍资源的整合及合作开发等提出了具体的建议,如对于藏书量少,保存条件差的图书馆,应采用赠送、有偿出让、代管等途径委托有开发能力的图书馆进行数字化开发,以原馆享有所有权、代管图书馆享有查阅权的形式解决成果归属与利用问题;[4]对于有相同专业特色的高校图书馆可以考虑走联合建库的道路,通过信息整合完成数字化项目的建设。

与近几年古籍合作共建共享项目有关的关键词主要涉及CADAL、CALIS、JALIS。CADAL(China-America Digital Academic Library,中英文图书数字化国际合作计划)是由浙江大学、中国科学院研究生院牵头,北京大学、清华大学等14所高校共同建设的大型数字化项目,至2007年,用户已可通过该门户网站检索古籍十几万册。[5]CALIS(Chinese Academic Library and Information System,全国高等教育文献保障体系)是目前国内最大的共建共享体系。CALIS于2003年面向全国古籍收藏单位,正式启动CALIS古籍联合编目项目。[6]2005年出台《CALIS古籍联机合作编目规则》等规范性的建设标准。[7]CALIS对共建成员采用全国中心、地区中心和成员馆三级管理模式,使用Z39.50协议,以ISO 2709格式上传/下载数据,实现了各成员馆之间资源的共建共享,为全国古籍资源的合作共建、资源共享作出了较大贡献。JALIS(Jiangsu Academic Library and Information System,江苏省高等教育文献保障体系)的建设目标是整合省内资源,建成全省高校共建共享的文献资源数字化网络,并与CALIS接轨,其建设的规范、标准等参照CALIS项目标准,同时又具有地区特点,所使用的共建平台为江苏汇文信息管理系统,目前,江苏高校该系统的使用率已达98%,[8]在目前省级共建共享建设中较具代表性。

2.6.4 古籍数字化建设中涉及的技术、标准及规范

与古籍数字化建设相关的技术类关键词共出现38次,相关词语有 Hibernate、Spring、Struts、N-gram、Unicode、XML、J2EE 、Erwin模型、JAXB、Arnold置换、Fedora、JSP等,内容涉及古籍字、词、句、图等的处理及转换技术以及开发平台、技术标准等。例如,古籍数字化过程中字符及字库研发一直是近10年的研究热点,关键词“Unicode”为四字节编码技术,能够提供21亿多个码位,可以较好地解决古籍文献中生字、僻字的数字化问题,并可实现跨语言、跨平台的文本转换,是目前古籍全文数据库的常用编码。

跨平台技术所涉及的标准与规范是近几年的研究热点。但从检出文献来看,近10年来,各单位在开发古籍资源时,在如何选择开发对象、开发平台、技术标准等方面国内仍没有统一标准。对于已开发资源来说,开发机构所选的开发平台、字符编码、数据存储及浏览格式等各不相同,常造成古籍数字化成果无法兼容。另一个值得关注的问题是,古籍数字化建设中标准不一、互不兼容的现象还与个别以盈利为目的的数据库开发商有关,他们出于利益的考虑,已在事实上造成了信息垄断,人为加剧了各数字化系统之间的不兼容状况。所以,建立国家统一标准,在技术上将资源对象的语义信息统一为元数据格式等措施已很有必要。[9]目前古籍数据库所使用的数据格式主要有 MARC(Machine Readable Cataloging Records) 和 DC(Dublin Core Metadata)。MARC格式已有成熟的著录标准,可交换性程度高,但数据创建耗时长、成本高。DC元数据格式简单、灵活,具有个性化,开放性等特点,更适合网络编目,不过,相配套的著录标准和知识管理体系还有待完善。[10]为加强标准化管理,国家标准局早在1987年就制定了《古籍著录规则》(该规则于2008年重新修订,新版于2009年实施)。1996年,中国文献编目规则编撰小组编撰了《中文文献编目规则》。2002年,科技部委托国家科技图书文献中心协调国内21家单位联合开展数字图书馆的标准化研究,其中有多项技术规范与古籍整理有关。[11]另外,许多高校在建立古籍特色数据库时开始遵守CALIS的建库标准,这些工作使古籍数据库建设具有了分散对象数据和统一元数据集的构架,对古籍数字化开发中涉及的技术、平台等的规范起积极的促进作用。[12]

2.6.5 人员素质

345篇文献中,仅有两篇文献在关键词中涉及古籍数字化建设中的人员素质,说明人员素质问题还未引起足够的重视。不过,有些文章虽不是专篇讨论人员素质,但在文中也对相关问题进行了探讨。如有文章指出,有些古籍在数字化过程中,由于建库人员的知识局限,大量的异形字、异体字和简繁字被视为不同的汉字,生造出大量Unicode表外字,其结果是不仅增加了录入工作量,而且直接影响到数字化古籍成果的“知识发现”功能。[13]

人员素质决定事业成败,关于古籍数字化建设中的人才素质,目前的一致观点是古籍数字化人员既要具有计算机、网络等现代信息技术,又要具有较为全面的文献学知识。另外,古籍特色数据库建设还要求建设人员具有特色专业的知识背景。古籍数字化人员除应具备以上知识外,具有较好的古籍保护知识亦至关重要,它能够在数字化过程中最大限度地降低对古籍的损伤。[14]

从古籍数字化建设人员所需的各方面知识结构来看,主要问题集中在古文献学方面,而有关计算机、信息技术应用方面的问题较少。因此,古文献学知识应成为人员培训的重点内容。除此之外,建库人员的思想素质培训也十分重要,一个没有责任心、无全局观念及协作精神的人员,即使各方面专业知识再好,也可能无法保证工作质量。2.6.6 其他

与国家有关的关键词主要涉及日本、美国,说明这两个国家的古籍资源或古籍数字化建设值得关注。日本和美国在国内均收藏有一定数量的中国古籍,并依赖本国的力量将其开发成数字化资源,而且起步较国内早。如美国人P.J.Ivanhoe在1978年就利用保存在美国的中文古籍编制了《朱熹太学章句索引》等数字化书目。[15]

2.7 受资助情况

345篇文献中有59篇论文标注为基金成果,受到74项各级科研项目的资助,科研项目成果占论文总量的17.1%。从受资助单位的类别来看,80%为高校、17%为科研院所、3%为公共图书馆。说明相关研究项目主要由高校和科研院所承担而高校更具有实力,为这一研究领域的主力军。受资助的科研院所中,主要数据来自中国中医科学院中医药信息研究所和中国农业科学院农业信息研究所,说明这两个单位不仅具有较强实力及较大研究优势,而且说明中医古籍和农业古籍是近10年来古籍数字化建设的两个重点。

为古籍数字化建设提供资助的有国家级、部省级、市级等不同级别的科技主管部门,其中科技部及省级基金项目最多,其次为各高校的校级科研项目。说明近10年来,古籍数字化建设得到了从国家到地方的普遍重视,各类高校为开发自已的古籍资源,为没有得到高一级科研主管部门资助的项目提供了校级基金支持,保证了古籍数字化建设的顺利进行。

3 结语

近10年来,古籍资源的数字化建设已成为古籍整理与利用的重点,各领域均有不少数字化成果研制成功并付诸使用。但不可否认的是,很多研究成果主要刊载在图书情报专业期刊上,大学学报对古籍数字化研究成果的接受程度普遍较低。其读者群多为图书馆界人士,而十分需要这方面信息的其他专业的师生却较少接触,不少论文的实际作用并未充分发挥。故大学学报应适应信息时代对师生信息素质的要求,根据各高校学科特点,为包括古籍数字化建设在内的图情专业论文提供信息资源建设与利用的专栏,促进本校或相关专业资源的充分利用与开发,这也是高校有效实施信息素质教育以及优化资源建设的有效途径之一。

另外,从检出文献中我们也看到,古籍资源缺少统筹,同一内容的古籍资源重复开发现象还比较普遍,不仅造成了资源浪费,也使得更多值得开发的古籍资源由于缺少资金、人员等方面的支持而得不到开发。还有在检出的文献中,对已开发资源的共用共享问题涉及较少。其实,我国的已开发古籍资源已相当丰富,但所发挥的作用有限。目前,不少课题的研究成果(如数据库)常止步于结题阶段,下一步的利用与共享等问题少有人问津,有些已开发数据库由于运行成本、所有权等问题没有得到妥善解决而被束之高阁。因此,如果能够考虑各单位或部门之间的互用共享,将大量分散在不同机构或课题主持人手中的已开发资源充分公开,解决版权及运行成本等问题,实现信息共享,那么,人们就可以把更多的精力及财力放在还未触及的古籍资源的数字化建设中,为人类文明的传承作出更大的贡献。

[1]曹书杰.古籍整理与电子计算机应用研究的思考[J].古籍整理研究学刊,1988(1):44-47.

[2]罗式胜.关于普赖斯曲线方程参数b的讨论[J].情报理论与实践,1994(1):13-14.

[3]朱宁,华莹.再谈普赖斯曲线方程中b的求法[J].情报理论与实践,1995(4):13,27.

[4]刘莉.再谈普赖斯指数规律中参数b的求法——与朱宁等商榷[J].情报理论与实践,1997,20(1):9-11.

[5]毛建军.台湾地区古籍书目数据库的建设及其特点[J].福建图书馆理论与实践,2007(3):58-60.

[6]许红健.台湾中文古籍数字化成果特色谈[J].农业图书情报学刊,2009,21(1):130-133.

[7]张伟娜,等.全国中医古籍保存与保护现状调查分析 [J].中国中医药信息杂志,2009,16 (6):1-4.

[8]程仁桃,杨健.高校图书馆古籍保护的现状与展望[J].图书馆工作与研究,2009(8):61-63.

[9]雷顺利.CALIS古籍联机合作编目的特点[J].山东图书馆季刊,2008(1):54-61.

[10]吴春明,周玉陶.JALIS对江苏地区高校图书馆数字化建设的影响[J].图书情报工作,2006,50(2):117-119.

[11]陈得媛.古籍数字化工作统筹协调机制的构建[J].中国图书馆学报,2009,135(138):47-51.

[12]徐清,王唯.近十年古籍书目数据库建设研究概述[J].图书情报知识,2006(113):37-41.

[13]蓝永.论古籍整理的新方式——古籍数字化[D].济南:山东大学,2007.

[14]刘春金,等.中文古籍数字化现状分析[J].江西图书馆学刊,2008(2):112-113,126.

[15]朱慧,杨兴山.试论高校图书馆古籍保护工作的人才问题 [J].情报探索,2008(10):88-90.