国外牛奶之危机

2011-04-13冯启

文│冯启

每次乳品行业出现负面信息时,人们对外资品牌的好感就增添几分,但事实上国外的产品也常有质量事故,也有大规模的产品危机。因此,希望国人正确对待客观事实,了解国外行业的现实和处理方法,保持警惕和镇静。

当媒体日趋务实,强化对行业的监督,消费者也日趋理性的时候,我们看到了更多有关产品质量事故的报道,特别是和每个人生活息息相关的大众食品更是倍加敏感。每次负面信息被曝光和批判的时候,人们总是会对外资品牌的好感增添几分。但事实上国外的产品也常有质量事故,也有大规模的产品危机。

150年前美国的“毒牛奶”危机

中国“问题奶粉”事件引起了世界的广泛关注,这也让美国媒体回忆起150年前发生在纽约的“泔水奶”丑闻。《纽约时报》也撰文回顾了这一震惊一时的“毒牛奶”事件,在这一事件曝光48年后,美国首部食品安全法出台。

十九世纪四五十年代,是美国北方工业经济大发展的年代,大量来自全美甚至全球的外来人口涌入纽约这个大城市,大批新生儿在这里孕育、诞生,而快节奏的都市生活,又使得许多年轻妈妈无法靠自身乳汁哺育儿女,对牛奶的需求与日俱增。当时尚无可靠的制冷保鲜技术,纽约的牛奶供应仅能依靠邻近地区。19世纪50年代初,纽约鲜奶供需缺口已高达20%以上,牛奶的价格也水涨船高,这显然绝非以产业工人为主的牛奶消费群体所能负担的。

然而这一局面很快就被扭转了:只几年工夫,纽约市场鲜奶供应量就由每天9万夸脱(1夸脱约含1.1365升)飙升至12万夸脱,而且由于供需迅速趋于平衡,牛奶价格也变得平稳,乳业迅速成为两个产奶县的支柱产业。一些精明商人着手将牛奶产业规模化,并毫不迟疑地开始市场细分工作,将促销重点对准广大新生儿市场,“纯鲜牛奶”和“奥兰治牛奶”这两大品牌迅速崛起。并打出了“儿童卫生奶”的旗号。此时纽约市政府内部出现了“推手”:屠宰商出身的市行政会成员、查尔斯敦选区民主党众议员候选人迈克尔·图奥梅伊利用自己的特殊身份和上层人脉,开始不遗余力地充当儿童卫生的代言人、传声筒。由于政府的倡导,“儿童卫生奶”迅速普及。铺天盖地的商业促销,加上民众对政府的信赖,让“儿童卫生奶”大行其道。

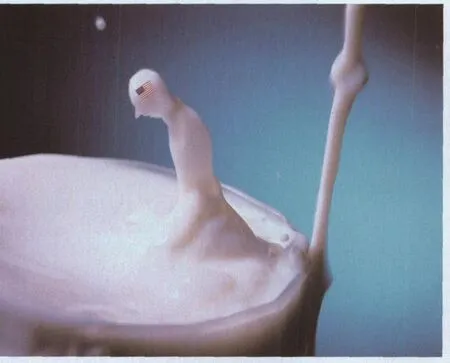

19世纪50年代中期,一位女报人弗兰克·莱斯利在其主办的《莱斯利画报》上揭露“儿童卫生奶”的真相。原来,当奶商发现牛奶供不应求,奶产量很难大幅度增加后,就动起了歪脑筋。他们首先给奶牛喂食酒糟,以刺激其多产奶,这些奶牛几百头一群,被关在狭小的空间内,四肢固定,用减少活动量的方法强迫性催乳,许多牛因食物中毒和缺乏运动,导致牙齿和尾巴脱落、乳房溃烂,甚至蛆虫遍体,浑身是病,但黑心商人们却不管不顾,将这些病牛所产的奶供应市场。

随着商业资本的涌入和供需缺口的进一步拉大,上述催乳法已经不能满足需要,黑心商人又想出更绝的招数:掺假。他们将污水、臭鸡蛋、淀粉等各种杂物掺入原本已经有问题的奶中,并按比例加进石膏、蜂蜜和其他药物,以清除掺假所带来的异色、异味,由于加工过的奶和鲜奶的味道有明显不同,他们便以“儿童卫生奶”的名义大肆促销。由于大量掺假,奶农和不法奶商终于完成了“不可能完成的任务”:将纽约市场的牛奶供应量在几年内提升25%。

尽管有人发现,有人呼吁,但在图奥梅伊这样的“官员”和巧舌如簧的商家面前,这些声音显得苍白无力。

1858年,事态终于扩大了。由于婴儿死亡率离奇上升,甚至达到一年8000人这样骇人的数字,且大多数夭折儿童都是“儿童卫生奶”的使用者,引起了社会越来越多的争议和关注,《莱斯利画报》的报道也逐渐被许多人所瞩目。

当年5月,《莱斯利画报》在一间牛奶厂找到确凿证据,证明在纽约市曼哈顿和布鲁克林两区销售的“儿童卫生奶”实则是掺杂大量污物的“泔水奶”。之后,《莱斯利画报》又以“牛奶交易大曝光”为题,图文并茂地刊载一系列文章,将“泔水奶”产、供、销的一条龙黑幕,完整地呈现在大众面前,如此骇人听闻的消息很快引起全城轰动,并引发各界广泛关注,不少政界、经济界名人纷纷向市政府施加压力,要求他们组成专门调查机构,调查、惩处不法商人,还乳业市场以清白。

此时,图奥梅伊再次站到前台,他毛遂自荐,和两位政府官员组成“3人调查小组”。他们走马观花地巡视奶场和生产车间,和奶商们喝几杯酒,说几句闲话,就匆匆结束调查。由于图奥梅伊等人一手遮天,对“儿童卫生奶”的调查惩处不了了之,纽约食品卫生机构也迟迟未能建立。然而,《莱斯利画报》的努力没有白费,越来越多的母亲开始唾弃“泔水奶”,更多的媒体开始抨击这种黑心行为。1887年5月2日,“泔水奶”最大的保护伞“泔水图奥梅伊”由于心脏病突发猝死。次日,《纽约时报》第3版刊出“这家伙终于完蛋了”的文章,呼吁各界人士“加把劲”。

19世纪末,在各界的不懈推动下,“巴氏杀菌法”终于在纽约乳业中普及。1906年,美国通过第一部《食品和药品法》,包括牛奶在内的食品、药品总算有了统一的质量检验标准,此时距“泔水奶”事件正式曝光已过了48年。时过境迁,当年的责任人和企业均已物是人非,处罚竟成了一句空话。“泔水奶”事件最终成为美国食品安全法规出台、成形的触媒,然而数以千万计无辜夭折婴儿的生命再也无法挽回,甚至无法惩处责任人。150年前的“毒牛奶”公案,留下了永难弥补的遗憾。

最近的明治召回事件

2010年8月17日,日本明治乳业株式会社宣布将召回23万件奶酪,原因是金属片可能被混入到这些产品当中。据悉,受影响产品全部在日本生产。

明治乳业官网上发布了召回消息,通告说,由于金属片可能混入到产品中,明治将主动召回23万件天然奶酪,到目前为止未收到损害健康的报告。明治称造成这次大规模污染的金属片是公司从德国进口原料时混入的,约1厘米长、1毫米宽。涉及召回的产品包括了8种产品、3个品牌名。明治表示,这些产品全部由明治在日本千叶的工厂代工,销售范围遍布日本全国。

2010年8月中旬,有媒体记者从中国国家质检总局获悉,2010年4~5月期间,将近300个批次的洋食品和化妆品被处以退货或销毁处理。新西兰奶粉、法国干红、德国黑巧克力等诸多世界各地知名食品,因检测不合格被挡在我国国门之外。

其中被检出问题的洋食品包括多种乳制品、蜂蜜、巧克力、饼干、果酱等,乳制品依然是不合格产品中的常客。其中,多达272.1吨新西兰奶粉被指脂肪含量不符合国家标准而遭到退货,这些奶粉的制造商都标示为一家大型乳企,分4批次由上海、东莞、杭州等公司进口;而20.86吨的英国淡味车达奶酪也被指酵母菌超标,由国内一家乳企从苏州进口。此外,来自美国的2吨牛初乳产品和18.75吨食品级高蛋白乳清粉被检出亚硝酸盐超标。这种物质外观及滋味都与食盐相似,并在工业、建筑业中广为使用。资料显示,由亚硝酸盐引起食物中毒的几率较高,食入0.3~0.5克的亚硝酸盐即可引起中毒甚至死亡。此外还有从澳大利亚进口的1.44吨哈维脱脂牛奶、0.165吨蓝诺斯甜瓜芒果奶酪和茅屋奶酪,均检出阪崎肠杆菌被销毁,这种菌能引起严重的新生儿脑膜炎、小肠结肠炎、小肠结肠炎,死亡率高达50%以上。

我们会发现,退货或销毁名单中也不乏世界名牌食品,例如卡夫牌五款玉米粒被检出过氧化值超标;韩国乐天杏仁巧克力棒饼干检出大肠菌群超标;哈根达斯生产商美国通用磨坊旗下公司GeneralMillsSales.INC制造的2个批次蛋糕粉、1个批次玉米松饼粉以及1个批次薄煎饼粉被指铝超标,还有1个批次的蛋糕粉检出转基因成分而遭退货;1个批次0.05吨嘉宝混合麦米粉因被检出阪崎肠杆菌进行了销毁。

激素问题是世界性问题

由于国内乳业经历了几次风波的影响,消费者的信心也受到了重创,不少人将目光投向进口奶粉,但如果不从源头上找原因,盲目崇拜国外产品,同样是不科学的态度。激素问题不只是中国的问题,而是世界性的问题。

此前,有专家向媒体表示,即使是进口的乳品原料,也不能完全保证没有激素残留,“比如新西兰本身就使用激素给奶牛统一发情”。国际上通行的奶牛养殖模式上,有放养和圈养模式,圈养奶牛往往会使用激素。

国外劳动力成本高,为了增加产量,一些人工激素是照样要添加的,很多变异其实都来自国外:瘦肉精、疯牛病等,都是从西方开始的。

20世纪80年代,波多黎各发生了一系列的幼儿性早熟病例。三岁的女童已经有明显的第二性征,还没有学会走路的婴儿的乳房已经开始发育。甚至有一些男童必须通过手术来治疗日益肿大的乳房。

小儿内分泌专家萨恩斯博士(CarmenA.Saenz)在波多黎各医学协会的刊物上撰文称,在97%的病例中,非正常乳房组织的出现都与婴儿饮用的全脂牛奶有关,因为在停用牛奶之后,他(她)们的症状都开始消退。许多医生给出现性早熟症状婴儿的诊断建议都是立刻停止当前服用的奶粉。

时下,不少人盲目推崇美国食品和药物管理局(FDA),但FDA在批准激素使用上有很大争议,其官员也承认了调研数据不完整的事实。美国是最早使用牛奶激素的国家之一,并且美国相关法规允许在养殖过程中、在一定情况下使用激素。美国的肉产品和乳制品行业对生长激素的应用就更为广泛,引起的争议也更加严重。

早在20世纪30年代,牛生长激素(BST或BGH)就被注射到母牛体内以增加牛奶产量。这种生长激素是由牛脑垂体腺自然分泌的,可以与牛体内的其他激素协同控制产奶量。

1993年,美国批准了孟山都公司的专利rBGH(市场品牌为Posilac,重组牛生长激素)。rbGH本身并不能让奶牛平白无故地产奶,而是在奶牛生小牛之后,可以通过rBGH控制奶牛产奶下降的速度。这项技术可以使牛奶产量提高到30%,被称为奶牛的“良药”。但是,rBGH在刺激奶牛产奶时,也刺激另一种激素——胰岛素样生长因子(IGF-1)的产生,它能调节奶牛的新陈代谢,刺激奶牛的细胞分裂,抑制奶牛的细胞死亡。

人工注射rBGH的做法,归根结底是为了延长奶牛的哺乳期,从而增加总的产奶量。即使不使用rBGH,现代的奶牛场也有其他的方式保持奶牛处于长期的怀孕和哺乳状态。这样做的一个直接后果就是使牛奶中的雌激素含量增加。

然而,rBGH从一开始就成为公众的议论焦点,既有对人类健康的担心,也有对动物福利的忧虑。在一片反对声中,FDA于1993年批准了rBGH的商业使用。到2008年,全美国三分之一的奶牛都被注射过rBGH。

《What’s In Your Milk》一书的作者爱泼斯坦博士(Samuel S.Epstein)认为,牛奶中大量增加的IGF-1含量有可能增加患乳腺癌的风险。从20世纪80年代起,大量的医学研究已经开始调查IGF-1与某些肿瘤细胞生长之间的可能联系。其中有十几份研究报告认为IGF-1含量增加会导致患乳腺癌的风险提高数倍。爱泼斯坦博士还认为,增加的IGF-1还会阻碍自然防御机制,即细胞的自然凋亡过程,越来越多的科学研究表明,IGF-1因子与人类癌症的产生有很大关联,而且这种癌细胞可以在体内潜伏多年。

rBGH引发的另一个争议是动物福利问题。在这点上,连孟山都也承认,rBGH增加了奶牛患乳腺炎的几率,此外还有多种毒性作用。换个角度来说,这也提高了人类的健康风险。因为奶牛患病几率的增加,也就意味着更多抗生素的使用。抗生素残余有可能会引起一些体质敏感者的过敏反应。更主要的是,它会促进细菌对抗生素的抵制能力。如果这种抵抗能力从无害细菌转移到致癌病菌上,对人类就将形成较大的威胁。

果然,美国奶农们报告说他们的奶牛寿命平均缩短了,并且奶牛患上了严重的蹄和乳房传染病。但是,FDA利用孟山都提供的数据反驳了这些独立的批评声。

不仅如此,美国政府还向墨西哥和加拿大施压,迫使他们认同rBGH,帮助孟山都打开国际市场,但遭到抵制,它们认为这将导致人类增患乳腺癌和前列腺癌的风险。

国际知名的自然资源保护者珍·古道尔说,这么多工业化国家禁用之际,美国却准许将rBGH用来生产牛奶,似乎是件奇怪的事。这是因为,如果这种激素遭禁用,将使孟山都损失数十亿美元,于是这家公司控告有机牛奶制造业者在牛奶上标示“不含rBGH”的字样,孟山都和FDA联袂声称,这么做会“误导民众”。

FDA的做法自然引起了美国民众不满。福克斯电视台的两位独立记者曾联合制作揭露rBGH丑闻和它对健康负面影响的节目,遭到了孟山都的封杀。

美国著名经济学家、地缘政治学家威廉·恩道尔说:这是FDA与孟山都合谋榨取公共利益。恩道尔在中国的一次公开演讲上说:美国权势集团将自己的人民当作试验品。

正是基于这些健康考虑,加拿大、欧盟、挪威、瑞士、日本、新西兰和澳大利亚都禁止了rBGH乳制品的使用和进口。以爱泼斯坦博士为首的几位重要学者联名签署了“紧急健康危害”公民申请,先后于2007年5月和2010年1月递交至FDA,要求暂停批准rBGH的商业使用,并在rBGH牛奶的包装上注明IGF-1的致癌性。

哈佛大学公共卫生学院的健康学家达娃萨姆布博士认为,怀孕晚期的母牛所产的牛奶中雌激素成分(硫酸雌酮)的含量可以达到未怀孕的奶牛的33倍。她的一项研究显示,日本牛奶中的孕酮含量是蒙古牛奶的10倍。这是因为,蒙古奶牛产奶时间只有5个月,并且只在怀孕早期,因此牛奶中的激素含量就会低很多。而现代奶牛场中的奶牛通常的产奶时间接近300天,其中大部分时间奶牛都处于怀孕状态。

达娃萨姆布和她的同事还进行了一项试验性研究,发现蒙古的三年级学生在饮用了美国普通牛奶一个月之后,体内的激素含量都有较大增加。这些研究使牛奶对儿童的健康影响问题凸显出来,但要真正了解其中的症结还需要更长时间的观察。

“牛奶的激素效应是个很新兴的话题,”达娃萨姆布说,“我们还得保持低调。”对于如何减少牛奶中激素的摄入量,她的建议是,饮用脱脂牛奶,或者从绿色蔬菜中补钙。

笔者无意为国内的质量事故辩解,只是希望国人正确对待客观事实,了解国外的行业的现实和处理方法,该重视的毫无含糊,该借鉴的深刻铭记,该谨慎的谨小慎微,不该惊慌失措的,也该保持警惕和镇静。因为人类历史的发展过程,其实就是一个不断失误、吸取教训、不断纠正和不断探索、不断发展的过程,只是有的地区和国家走的弯路少些罢了!