试论影响汉语量词丰富的诸因素*

2011-04-12宗守云

宗守云

(上海师范大学语言研究所,上海 200234)

汉语有丰富的量词,这是汉语的语法特点之一。类型学的研究表明,量词范畴和数范畴在语言中是互补的,有量词范畴的语言往往缺少数范畴,有数范畴的语言往往缺乏量词范畴。这样的类型学依据甚至可以成为划分语言类型的一种标准,“根据数量表达的方式,可以把人类语言分成两大类,一是属于单复数的,一是属于量词的。汉语是后一种语言。”[1](P41)那么,是哪些因素决定了汉语量词的丰富性?其类型学的差异是否和这些影响因素有关?本文拟讨论这些问题。

一、影响汉语量词丰富的内部因素

影响汉语量词丰富的内部因素是汉语内部各种机制的运作,包括语序的变迁、语音的协调、语义的整合、修辞的促发。

(一)语序的变迁

汉语量词的丰富,主要表现为个体量词的丰富。类型学的研究也是基于个体量词而展开的。汉语个体量词在先秦已经出现,但数量极少,而且只能用于“名+数+量”格式。例如:

(1)子产以幄幕九张行。(《左传·昭公十三年》)

(2)负服失五十个。(《荀子·议兵》)

到汉代,“数+量+名”格式开始出现,“个体量词作为一种语法范畴产生后,受‘数词+单位词+名词’格式的类推而开始形成‘数词+个体量词+名词’格式,并由此形成‘数词+个体量词+名词’与‘名词+数词+个体量词’两种语序的竞争态势,最终在唐宋以后,‘数词+个体量词+名词’变成汉语包含个体量词的数量结构的优势语序。”[2]也就是说,汉语的数词、量词和名词的组合在历史上曾经发生过语序的变迁,起初只有“名+数+量”,后来又出现了“数+量+名”,宋代以前“名+数+量”占优势,宋代以后“数+量+名”成为唯一的数量结构形式。语序的变迁是导致汉语量词丰富的重要因素,因为量词的语法化是在“数+量+名”格式中实现的,“汉魏至唐,在宾语位置上出现了‘名+数+量’与‘数+量+名’两种格式竞争,量词在后一种格式中开始语法化。宋元时期,量词被语法化了,‘数+量+名’格式在汉语中最后建立,并且可以用于各种句法位置。”[3]语法化是新兴语法手段产生的历时过程,包括语法标记和语法结构两大类。量词的语法化显然属于新语法结构的产生。新语法结构产生以后,它的形式会扩展到整个语言中。就量词而言,“数+量+名”刚刚建立的时候,只有少数量词可以出现在这一格式中,随着量词的语法化,“数+量+名”不断成为优势语序,并进而最终成为唯一的数量结构形式,由于类推的影响,量词的数量也在不断扩大,最终成了汉语中具有数量优势的语法范畴。

(二)语音的协调

一般认为,双音化趋势是现代汉语的词汇特征,而古代汉语是以单音节为主的。但近些年来的研究显示,汉语的双音化趋势是很早就开始了的。根据郭锡良的考察,[4]先秦汉语的双音词已经占到20%左右,而双音节构词法自公元前七世纪开始萌芽,到二世纪已经渐趋完善了。双音化趋势不但影响了汉语词汇,也影响了汉语句法,“双音化趋势早在两千年之前就开始了,而后一直稳定发展。刚开始的时候,双音化仅仅是词汇或者语音范围内的事情。可是随着这种发展趋势的增强,越来越多的词汇双音化,它的影响范围就波及到了句法领域。”[5](P73)受双音化趋势的影响,汉语句法出现了许多新的变化,包括动补结构的发展、派生词缀的增加以及结构助词的出现等。汉语量词的丰富也是其中之一。汉语的基本数词都是单音节的,复杂的数词词语都是通过基本数词的组合实现的。汉语量词一般也都是单音节的,数词和量词一道构成了双音节单位,这是符合汉语双音化趋势的。从类型学看,汉藏语系的绝大多数语言都有量词范畴,但不同语言量词的丰富程度是不同的。根据戴庆厦对近20种藏缅语言的研究,[6](P60-68)凡数词为单音节的语言,量词一般比较发达,像彝语、哈尼语、普米语、羌语等;凡数词为多音节的语言,量词就不太发达,像景颇语、珞巴语等。这进一步说明,双音化趋势是造成量词丰富的重要因素。汉语量词的丰富,很大程度上也是由于语音协调造成的。

(三)语义的整合

从语义看,量词的功能在于,它可以把各种不同的名词性成分归为一类。比如,“条”可以把表示长条形状事物的名词性成分归为一类,“张”可以把表示平面形状事物的名词性成分归为一类,等等。这一功能也叫量词的范畴化功能。量词的范畴化功能也可以得到跨语言研究的证实。在《女人、火与危险事物——范畴揭示了思维的什么奥秘》一书中,乔治·莱科夫对日语量词Hon进行了研究,这项研究是关于量词范畴化功能的成功典范。

那么,量词是怎样实现范畴化功能的呢?主要是通过隐喻和转喻的促动,还包括形象图式的转换和常规的内心意象。

根据乔治·莱科夫的研究,[7](P146-154)日语分类词Hon把细长的物体归为一类,这是它最典型的用法。但它还可以用于棍棒或刀剑的武术比赛,棍棒或刀剑是比赛中起主要作用的东西,是细长的事物,因此这是功能性的转喻扩展。它还可以用于棒球的击球得分,棒球棒在比赛中起主要作用,这是转喻的促动;另一方面,棒球棒击球后形成一个轨道,轨道和细长物体之间存在着图式转换关系,这是形象图式转换的促动。它还可以用于胶卷,根据常规的内心意向,胶卷是展开后起作用的,展开后的胶卷分两部分,一是卷着的部分,一是展开的部分,其中展开的部分符合细长物体的形象图式。它还可以用于打电话,一方面,电话筒和电话线是起主要作用的,这是转喻的促动;另一方面,打电话是一种通讯行为,凡通讯行为都符合通讯最主要的隐喻“管道隐喻”,也就是说,人们把通讯看作是一种管道,这是隐喻的促动。

汉语量词也是通过这些途径实现范畴化功能的。例如,量词“条”除了用于一般的长条形状事物(如“一条枪,一条蛇,一条路,两条腿”)以外,还可以用于心智上看作长条形状的事物,如“一条短信”,“短信”不一定是长条的,可能只有一个字,也可能是一个段落,但我们一般还是理解为长条形状,这是隐喻的促动;另一方面,发送短信是通讯行为,也可以理解为是“管道隐喻”,这是另一种隐喻的促动。“条”还可以用于“板凳”等并非长条形状的事物。“板凳”是立体物,但其功能性部位——用于人坐的部分却是长条形状的,这是以部分代表整体的转喻促动。长条事物和长条轨迹存在着形象图式转换的关系,“条”也是如此。“手里拿着一条扁担”,这是长条事物;“机关枪喷出一条火舌”,则是长条轨迹。“条”的使用也和常规的内心意象有关。石毓智试图通过维度比来解释“条”和“张”的不同,[8]凡长宽之比近于零者用“条”,凡长宽之比近于一者用“张”。就“条”和“张”范畴的中心成员来说,这样的解释无疑是正确的。但如果延伸到边缘成员,这一解释却遇到了困难。单人床和被子,实际的维度比几乎是一样的,但我们说“一张单人床,一条被子”,而不说“一条单人床,一张被子”,这显然并不仅仅是规约问题。如果运用常规的内心意象来解释,理由就比较充分了。根据常规的内心意象,“被子”铺展开来是平面形状,折叠起来,放在床边是长条形状,放在床头是立体形状,说汉语的人根据放在床边的长条形状把“被子”归到长条形状这一类,从而选择“条”这一量词。但这一解释并不具有预测的性质,因此这并不能说明为什么没有把铺展的形状和放在床头的形状作为归类的标准,这一点带有规约的性质。顺便说一句,“单人床”用“张”,其实也是转喻的促动,这是以功能性的部位代表整体的情形,因为床的功能性部位是床面,而床面是平面的形状。

量词范畴化受文化的制约。“羽”既是汉语量词,也是日语量词,无论汉语还是日语,“羽”范畴一般都是用于带羽毛的动物,如“一羽鸽子,几羽鸡”等,而且都可以扩展延伸到“蝴蝶、蜻蜓”等带有翅膀的动物,但汉语“羽”还用于“叶片、风筝、纱缦”等,这是利用羽毛和这些事物在形状、性质等方面的相似性或相关性联系在一起的,是通过隐喻和转喻形成的;而日语“羽”还用于“兔子”,这是因为,在日本传统文化中,兔子肉的味道类似于鸡肉,人们把兔子肉当作禽肉食用,[9]“羽”是在这样的文化背景下建立了禽类和兔子的转喻关系,使它们共同存在于“羽”范畴中。

人类认识事物,显然不是孤立地一个一个地去认识的,而是一类一类地去认识的,因此范畴化是人的基本能力之一。说汉语的人有着许许多多的为名词性成分归类的方式,或者说范畴化方式,因此需要有许许多多的量词来满足这一要求,这是影响汉语量词丰富的语义因素。但另一方面,量词也不能无限丰富,如果量词无限制地发展,势必会增加交际的负担,进而影响人们的正常交际。量词的范畴化功能实际上还起着另一个作用,就是使语言系统中量词的数量维持在一个合适的范围,因为量词的范畴化可以避免每个名词性成分都使用一个不同的量词。

(四)修辞的促发

从修辞看,“汉语的量词是汉语艺术美的重要的手段。选择好量词往往能够给人以丰富的优美的诗情画意。”[10](P191)在修辞的促发下,一些本来不是量词的词语,被临时借用为量词。例如:

(3)黑色孵着一流俆缓的树荫,和天上影映着的惨淡的晚云,与两三微弱的灯火。(焦菊隐《夜哭》)

(4)他的嘴唇上留了一转淡青的须毛毛,看起来好细致,好柔软。(白先勇《玉卿嫂》)

(5)从树林的枝桠间看见,一镜圆月正是在山顶的碧空。(周同宾《天籁》)

修辞的促发也是影响汉语量词丰富的因素。上面这几个例子中的量词还只是临时性的,还没有进入汉语量词系统。但有些修辞用法的量词已经进入汉语量词系统,成为真正意义的量词,如“一碧长天,一钩新月,一掬笑容,一袭长裙”等,这些量词已经被一些词典收录了。

修辞的促发为量词的丰富提供了一种可能性。但修辞的促发并不必然导致量词的增加,有些临时用法只是昙花一现,就湮没在语言的长河中;有些临时用法被经常使用,就变成常规的语言现象了。

二、影响汉语量词丰富的外部因素

影响汉语量词丰富的外部因素是汉语和其他亲属语言、汉语各方言之间的影响和互动,包括语言的接触和影响、语言的分化和渗透。

(一)语言的接触和影响

汉语量词的丰富也和语言间的接触和影响有关。类型学研究表明,和汉语紧邻的壮语是个体量词最强势的语言,以壮语为参照,可以衡量其他语言量词的强势程度。[11]紧邻壮语的壮侗语族的许多语言,如布依语、水语、侗语、仫佬语等,都和壮语一样是量词强势型语言。离壮语区较远的傣语、泰语等量词的强势程度低一些。根据孙宏开的研究,[12]藏缅语的分布地域很广,各种语言在量词功能上表现出来的差异很大,总体上,越往东个体量词越发达,有彝语、羌语、缅语等,越往西个体量词越不发达,有藏语、景颇语等。量词的发达程度受地域的影响超过受谱系的影响。汉语既然是紧邻壮语的语言,在量词的强势上就不可能不受到壮语的影响,因而表现出量词的丰富和繁荣。

(二)语言的分化和渗透

汉语包括许许多多大大小小的方言。方言是语言分化的结果。语言的分化促进了量词的多样化。不同方言区的人从各自不同的视角出发去认识事物,给事物分类、归类,就会用到不同的量词。例如,广西贺州话有些量词的用法和普通话很不相同,普通话量词“头”用于某些大的牲畜,如“一头牛、一头驴”等,而贺州话还可以用于人和小的动物,如“一头人、一头人客(一位客人)、一头鱼、一头蛇、一头鸡、一头蚁子(一只蚂蚁)”。[13](P298)按道理说,凡是有头的动物都可以把“头”作为凸显对象,但不同的文化社团却采用了不同的规约方式,同时也反映了不同文化社团的不同认识视角。有些作家还非常喜欢使用方言量词来表达特定的内容。例如:

(6)只看见一件蓝褂子在眼前晃悠,地上一把踢翻的板凳。(王安忆《小鲍庄》)

(7)他很惊异很新鲜地看到一根紫红色头巾轻飘飘地落在黄麻杆上。(莫言《透明的红萝卜》)

这里的“一把板凳”“一根头巾”都使用了方言量词,这是为突出特定的地方特色而使用的。

方言量词还可以渗透到普通话中,从而使汉语共同语量词更加丰富。例如:

(8)虽然朱挺在联赛的953分钟里没有攻入一粒球,但他依然稳坐主力。(《东方体育日报》2007年7月4日)

(9)每一单生意,他们都自始至终地作详细的记录。(《东南早报》2008年1月22日)

“足球”的量词用“粒”,是近年来才出现的,这是闽南方言进入普通话的结果。在闽南方言中,不仅小的东西可以用“粒”(如“一粒芝麻、一粒黄豆”),大的东西也可以用(如“一粒鸡蛋、一粒苹果、一粒西瓜、一粒气球”),“足球”用“粒”,正是吸收了闽南方言的用法。“单”是粤方言量词,用于交易、新闻等,现在也进入到普通话中。

三、结语

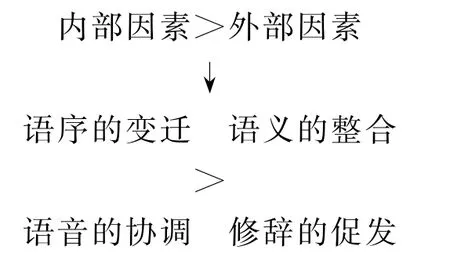

影响汉语量词丰富的因素是多样的,但这些因素所起的作用是不同的。内因是事物发展变化的根据,外因是事物发展变化的条件,外因通过内因起作用。就量词而言,内部因素是影响汉语量词丰富的主要方面,外部因素是影响汉语量词丰富的次要方面。在内部因素中,语序的变迁和语音的协调是语言的结构层面,语义的整合和修辞的促发是语言的功能层面,相比之下,语言的结构层面比语言的功能层面更重要些。这些影响因素可以根据重要程度图示如下(“>”为重要于):

语序的变迁和语音的协调是汉语量词丰富的最主要的因素,这也是汉语作为量词型语言而对立于单复数型语言的最主要的区别特征。和英语相比,汉语修饰语的语序是固定的,都分布在中心语的前面,这为量词的语法化提供了条件;英语的修饰语没有汉语那么固定,有的在中心语前,有的在中心语后,这在一定程度上限制了某一词类的语法化,但却容易运用形态的手段来标记语法意义。从语音看,汉语双音化趋势非常明显,“数+量”组合成的双音节形式正好可以适应这一要求;英语的音节没有像汉语那么分明,不容易通过音节协调的手段发展出某一词类,但容易通过屈折的手段表现语法意义,因此会具有数的语法范畴。

[1]石毓智.语法的认知语义基础[M].南昌:江西教育出版社,2000.

[2]吴福祥,冯胜利,黄正德.汉语“数+量+名”格式的来源[J].中国语文,2006,(4):387.

[3]石毓智.汉语语法化的历程—形态句法发展的动因和机制[M].北京:北京大学出版社,2001.

[4]郭锡良.先秦汉语构词法的发展[A].汉语史论集[C].北京:商务印书馆,1997.150.

[5]石毓智.现代汉语语法系统系统的建立 [M].北京:北京语言大学出版社,2003.

[6]戴庆厦.藏缅语族语言研究(二)[M].昆明:云南民族出版社,1998.

[7]乔治·莱科夫著,梁玉玲等译.女人、火与危险事物——范畴揭示了思维的什么奥秘[M].台北:桂冠图书股份有限公司,1994.

[8]石毓智.表物体形状的量词的认知基础[J].语言教学与研究,2001,(1):34-41.

[9]高容平.数兔子的量词为什么用“羽”—浅析易用错的日语量词[J].日语知识,2001,(7):20-21.

[10]王希杰.这就是汉语[M].北京:北京语言学院出版社,1992.

[11]刘丹青.汉语量词的宏观分析[J].汉语学习,1988,(4):5-7.

[12]孙宏开.藏缅语量词用法比较——兼论量词发展的阶段层次[J].中国语言学报,1988,(3):339.

[13]陈小燕.贺州本地话研究——多族群语言的接触与交融[M].北京:民族出版社,2007.