辽宁大石桥市水文地质条件分析

2011-03-15刘铁军吴兴乐赵连彬吴成君

刘铁军,吴兴乐,赵连彬 ,吴成君

(辽宁省地勘局第五地质大队,辽宁 大石桥 115100)

1 概述

大石桥市是辽宁省水资源贫乏地区之一,年人均水资源占有量仅为 404m3,为全省人均占有量的 1/4,全国人均占有量的 1/6。水资源的短缺严重制约了当地社会经济的可持续发展和生态环境的改善。大石桥市工矿企业比重大、人口较为集中,大量工业废水和生活污水的不合理排放,造成地表水体的污染,使大石桥市有限的地表水资源不能充分利用,加剧了地表水短缺的态势。再加上人们过量和不合理的开采地下水,除了导致局部区域地下水位急剧下降和资源枯竭外,还诱发了西部微咸水的入侵、地面沉降等问题。?因此,研究大石桥地区水文地质条件和地下水运动特征,对促进该地区地下水资源的合理开发利用、涵养和保护,改善地下水环境质量和人民生存条件具有重要意义。

2 自然条件

2.1 地理位置

辽宁省大石桥市位于辽东半岛中部西侧,辽河下游东岸。东与岫岩县接壤,南与盖州市相连,北与海城市毗邻,西南靠辽东湾,西北隔辽河与大洼县、辽河油田相望,属营口市管辖的行政区。地理坐标处于东经 122°07′~122°59′,北纬 40°18′~ 40°56′,面积 1610 km2,其中山地 1077 km2,平原 531 km2。

2.2 形地貌

研究区为千山山脉的延伸部分,地形东高西低、东西狭长。境内有大小山头 2 064个,最高山峰老轿顶海拔1 033.5 m。区内东南部为低山、丘陵,山势挺拔险峻,多悬崖峭壁。山顶呈尖顶状、圆顶状,山脊线呈锯齿状分布。山坡多直坡,坡度在 30°~60°。中等—强烈切割,切割深度200~350m,个别达 400 m。西部、西北部为山前倾斜平原和海冲积平原,绝对标高一般低于 5m,平坦开阔、微向海倾斜。树枝状、爪状河谷阶地展布于低山丘陵之间,从上游向下游倾斜,宽度 300~800m,多从上游较狭窄的“V”形谷至下游渐变为比较开阔的“U”形谷。坡洪积扇裙零星环布于丘前,前缘与山前倾斜平原及河谷相联,后缘与低丘相连。从东南部低山丘陵向西北平原依次过渡的地貌景观十分显著。

2.3 气象水文

1)气象

研究区属半湿润大陆性季风气候,四季分明、温差变化大,最高气温 35℃,最低气温 -30℃,冬季平均气温-10℃,夏季平均气温 25℃。多年平均降雨量为 671mm,多集中在 7-8月,占全年降雨量的 50~60%,7月份稍大于 8月份(见图 1)。多年平均蒸发量为 1 632mm,是多年平均降水量的 2.43倍。无霜期 165~180天,终霜期在 4月上旬,初霜期在 10月上旬,冰冻期 90天左右,最大冻土深度1.0m。

图1 大石桥市气象要素图

2)水文

大石桥市西北靠大辽河,长达 48.12 km。境内有劳动河、青天河、大清河(上游)等 27条天然和人工河。河流总长578 km。有中小型水库 14座。共有大小河流 27条,较大的河流有辽河、大清河、劳动河、虎皮峪河,排灌站 50多座。西部平原区主要靠排灌站供水,东部山区主要靠大清河支流供水,地表水系较为发育,多年平均地表径流量 3.17亿 m3。

3 区域水文地质条件

3.1 地质概况

1)地层岩性

研究区出露主要地层由老至新为太古界鞍山群、下元古界辽河群、中生界侏罗系及新生界第四系。其中以下元古界辽河群最为发育,分布在大石桥市东部山区;太古界鞍山群分布在铁路沿线以西地区;侏罗系分布大石桥市区周边;第四系地层分布于大石桥西部各镇及虎庄镇的西北部、金桥管理区山前及大清河支流一带。

2)地质构造

工作区内大地构造位置属于阴山东西复杂构造带东端与新华夏系第二个巨型隆起带的交接部位。主要构造轮廓受新华夏体系控制。

(1)东西向构造体系

主要由东西向褶皱、冲断层、挤压带以及伴生的扭裂、张裂面组成。早期东西向构造分布于工作区内东部,以褶皱为主,断裂次之,是工作区内一项主要构造形迹。晚期的东西向构造多在前震旦系东西向构造基础上生成发展起来的,使早期东西向构造呈斜接和重接关系,主要有近东西向褶皱,冲断层及伴生扭裂、张裂组成,并有燕山期花岗岩充填其中,出露零散。

(2)新华夏系构造体系

主要为大石桥—许屯构造带,共有 5条冲断层,延长80 km,宽 20 km,总体走向北东 30°~ 35°。

该区新构造运动较为强烈,区内的表现也较为明显。中生代燕山运动形成的新华夏系体系改造了震旦纪和前震旦纪形成的东西向构造体系,构成了本区的地形轮廓和基本构造格架。受东西向断裂的影响,以横切或斜切形式切割北东向断裂使新构造运动更加复杂。在区内的表现以垂直升降运动为主。

3.2 水文地质条件

1)含水岩组及富水性

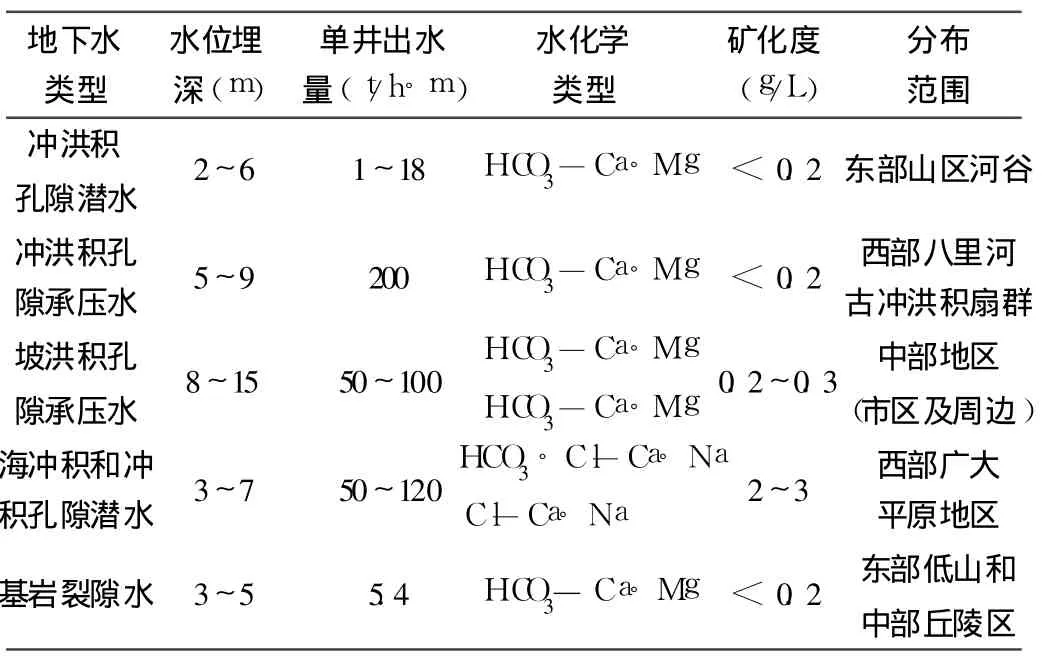

根据区内地下水赋存特点,水理性质,可划分第四系松散岩类孔隙水及基岩裂隙水两大类,含水层特征见表 1。

表1 大石桥市含水层特征统计表

2)地下水补给、径流、排泄条件

工作区地下水主要接受大气降水补给、河流入渗补给、山前侧向径流补给及农灌入渗补给。东部山区基岩裸露,裂隙发育,给大气降水的直接渗入补给提供了良好通道。河谷平原和滨海平原表层虽然有粉质粘土、砂土,渗透性较弱,但地势平坦,面积较大,也为降雨的渗透补给创造了一定的条件,另外该地区农灌入渗补给也是重要的补给来源。该地区地下水循环系统示意图见图 2。

图2 大石桥市地下水循环系统示意图

区内地下水的径流受岩性、构造、地貌等因素控制。在东部山区,各种裂隙、构造断裂破碎带是地下水径流的主要通道。河谷平原、山前倾斜平原、海冲积平原的地下水径流主要受岩层结构和水力坡度的控制。河谷平原的水力坡度是 5‰ ~18‰,渗透系数为 50~150m/d,山前倾斜平原的水力坡度为 1‰~4‰,渗透系数为 20~150m/d,海冲积平原水力坡度小于 1‰,渗透系数 5~10m/d。

区内地下水的排泄方式有河流排泄、地下水径流排泄入海、蒸发排泄和人工开采。其中人工开采和地下水径流排泄为主要的排泄方式。

3)地下水位动态分析

根据现有资料,我们对研究区地下水水位动态进行分析。在东部山区,对地下水水位影响较大的主要为气象因素。主要表现在降水补给、蒸发排泄及地表土层冻结与冻融对地下水位动态的影响。研究区降水集中在 7~8月份,占全年总降水量的 50~60%,蒸发量以 5、6月份最大。冻结期(11月至翌年 3月)蒸发量最小。4月份以后,随着气温的升高,冻结层冻融水下渗补给潜水。中部低丘和西部平原地区,气象水文和人为因素对地下水水位影响大。

夏汛洪水期,河流水位升高,河水大量补给潜水,引起地下水位明显升高。人工开采的时空分布变化使局部地段形成了规模不等的降落漏斗。低水位期,降落漏斗范围大,漏斗中心水位下降大;高水位期,降落漏斗范围缩小,漏斗中心水位下降小。农田灌溉水回渗对地下水的影响,主要表现在西部平原地表水灌溉区。研究区地下水枯丰水期的变化基本上与降水的雨、旱两季相吻合,枯季出现在 5月下旬至 6月上旬,丰水季节出现在 6月下旬至 9月上旬。大面积粘性土覆盖地区,高峰值往往较降雨后推迟 10~20 d。水位变化幅度山前区一般为 1.5~3.5 m,平原区 0.5~1m。

4 结语

(1)大石桥市地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类。地下水补给来源主要为大气降水补给和东部山区侧向径流补给。

(2)地下水径流主要受岩层结构和水力坡度的控制。东部山区水力坡度和渗透系数分别为 5‰ ~18‰和 50~150 m/d,较中部丘陵和西部平原区大;地下水排泄的主要方式为人工开采和地下水径流排泄。

(3)大气将水对地下水水位变化影响较大,水位变化幅度山前区一般为 1.5~3.5m,平原区 0.5~1m。

(4)地下水化学类型主要为 HCO3-Ca◦Mg型,西部海冲积和冲积孔隙潜水多为 HCO3◦CI-Ca◦Na型及CI—Ca◦ Ng型。

[1]杨大卓.大石桥市水资源存在问题及其防治对策[J].2002(6):0023— 01.

[2]许海东,于红波,高永军.大石桥市水资源可持续利用发展研究[J].建筑科技与管理.2009(12).

[3]贾伟光.松辽平原西部严重缺水区地下水赋存规律研究.2005年 7月东北大学博士学位论文.