岳麓书院秦简《数》“营军之述(術)”算题解

2011-02-08许道胜

许道胜

(湖南大学 岳麓书院,长沙 410082)

李 薇

(湖南大学 图书馆,长沙410082)

“营军”一词,既见诸传世文献,如《左传》庄公四年:

令尹斗祁、莫敖屈重除道梁溠,营军临随。随人惧,行成。[1]也见诸出土文献,如银雀山汉墓竹简《孙膑兵法·〔雄牝城〕》:

营军取舍,毋回名水,伤气弱志,可击也。[2]

按:上揭文献中的“营军”意即构筑营垒,驻扎军队。

岳麓书院秦简《数》中存有一道以“营军”为题材的算题——“营军之述(術)”,使我们对原本模糊的“营军”一词有了具体的认识。据初步整理,该算题现已发现3枚简(从现存简文推测,原算题可能散佚2枚简),《文物》所刊简报披露了其中的第1枚简(即0883号简)的释文:

0883营军之述(術)曰:先得大卒数而除两,和各千二百人而半弃之,有(又)令十而一、三步直(置)戟,即三之四直(置)戟。[3]

《中国史研究》所载论文则刊布了包含上述0883简在内的2枚简的释文:

【0883】营军之述(術)曰:先得大卒数而除两,和各千二百人而半弃之,有(又)令十而一、三步直(置)戟,即三之,四直(置)戟,

【1836】即四之,五步直(置)戟,即五之,令卒万人,问延几可(何)裏其得[4]先说0883简,因为该简的術文是解密“营军之述(術)”算题的核心所在。

对照简影,我们发现0883简的文字释写没有问题,但是加标点后读起来感到非常别扭,而且从道理上根本讲不通。因此,正确的思路自然应当从文字释写之外寻找答案。很明显,除了文字,就是标点了,也就是说该释文的断读肯定存在问题。

断读错误,从表面上看似乎只是一个个小得不起眼的标点符号的位置发生了变化,但对于是否正确理解文意却有巨大影响。就本算题而言,从何处断读,实际上与对简文中出现的一系列关键词含义的准确理解密切相关。这些关键词是:“大卒”、“大卒数”、“两”、“和”等。也就是说,我们首先要弄清上述各关键词的含义,才有可能使问题迎刃而解。下面,我们即从此入手,看看能否出现转机,使问题得到圆满的解决。

先说“大卒”。简文“大卒”,实指士卒。《国语·楚语上》:“榭不过讲军实,台不过望氛祥,故榭度于大卒之居,台度于临观之高。”韦昭注:“大卒,王士卒也。”[5]因此,简文所谓“大卒数”,亦当即简文所谓的“卒万人”。

次说“两”。两,古为军队编制单位,二十五人为一两。《周礼·地官·小司徒》:“五人为伍,五伍为两,四两为卒,五卒为旅,五旅为师,五师为军。”郑玄注:“伍、两、卒、旅、师、军,皆众之名。两,二十五人。”([1],711页)《尉缭子·兵教下》:“自伍而两,自两而师,不一其令。”[6]这些书证中的“两”字作“军队编制单位”来理解诚然是不错的。但简文中的“两”字能否作这种理解呢?按照上揭释文的理解,似乎作者们都是认定“两”就是“军队编制单位”。因此,他们“理所当然”地将“两”字与下文“和”字断读。殊不知,这次这种理解恰恰出了问题:这里的“两”不应作“军队编制单位”来理解,而应当作数词的“二”来看待。“两”字作为数词“二”来理解,也是文献中常见的现象。《诗·齐风·还》:“并驱从两肩兮,揖我谓我儇兮。”([1],349页)《论语·八佾》:“邦君为两君之好,有反坫。”([1],2468页)简文中的“两”字正是这种用法。明乎此,“两”字与它后面的“和”字就不应当断开,而应当连用,否则便无所附丽。

那么“和”字又如何理解呢?和,上揭释文都是将其理解为做加法的“和”。确实,“和”在古代可作数学名词用,指两个或两个以上的数相加所得的总数。但是,简文中的“和”作数学名词用却根本讲不通,故应另寻出路。因为简文是一道与军事有关的算题,所以应该首先联想到“和”字可能与军事有关。实际上也正是这样,简文中的“和”字是一个与军事有关的专门名词,指的是“军队营垒之门”。虽然这一义项现在已不再使用,但在古文献中却是常见的词语。《周礼·夏官·大司马》:“以旌为左右和之门。”郑玄注:“军门曰和,今谓之垒门,立两旌以为之。”([1],838页)张衡《东京赋》:“次和树表,司铎授钲。”潘岳《西征赋》:“明戎政之果毅,距华盖于垒和。”李善注:“和,军营之正门为和也。”[7]了解了“和”是一个军事名词,指“军营之门”,这对简文的理解至关重要——一则使上文的“两”字有了着落,同时也排除了简文最后的一只“拦路虎”。通过上文的解释,“两和”连读就应当是非常自然的事了。所谓“两和”,简而言之就是两道军门。当然,这只是字面上的意思。因为它在简文中与人有关,故“两和”据文意乃是指守护两道军门的士卒。

我们以上述分析为基础,反复审视简影①简影见文献[3]、[4]、[8]所附。,将上揭释文作些微调,迻录所作新释文如下:

营军之述(術)曰:先得大卒数而除两和各千二百人而半弃之,有(又)令十而一┗。三步直(置)戟即三之,四【步】直(置)戟 0883 即四之,五步直(置)戟即五之,令卒万人。问延几可(何)里。其得【曰】1836

这样说来,新释文其实并无特别之处,主要是将“两和”二字连读,补了“步”、“曰”2个字,一些标点也作了更动,附上了原简表示断读的标识符号“┗”,“裏”改为“里”,并与“其”字断读。[8]

上述新释文的理解究竟正确与否?关键在于能否结合上文对几个关键词含义的理解而读通術文,进而依術文进行相关的计算,将计算结果与残简提供的答案进行比较能否使二者相符。下面,我们将进行相关的解读与验证工作。

按照我们的理解,简文“先得大卒数而除两和各千二百人而半弃之”,翻译成现代汉语即“先要知道士卒总数(即‘卒万人’),然后从中减去‘两和’之卒各1200人(共2400人),再将所得结果的一半弃置”,用算式表示就是:

(10000-2×1200)÷2=3800,

或

(10000-1200×2)-(10000-2×1200)÷2=3800。②此算式承邹大海先生指出(2010年12月7日电子邮件)。

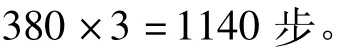

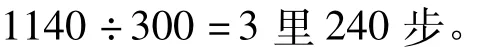

“有(又)令十而一”,这句话是紧接着上文而言的,即取上述计算结果(3800)的十分之一,用算式表示即:

以上是“述(術)”文的第一层意思,即据士卒数求出作为常数的戟数。

“述(術)”文的第二层意思,就是依步数的不同,分别乘以上述戟的常数,算出各自所延的里数。具体如下:

(1)“三步直(置)戟即三之”,意即若三步直(置)戟就用三乘以上述戟的常数380,用算式表示即:

按:步为长度单位。古以三百步为一里。《谷梁传》宣公十五年:“古者三百步为里。”([1],2415页)

因此,以300步折合1里,对上述三步直(置)戟的结果进行折算:

显然,上述结果与0800简给出的结论是完全相符的。

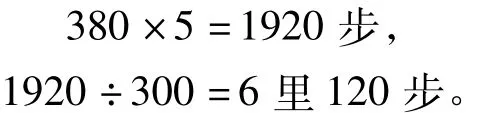

(2)同理,“四【步】直(置)戟即四之”:

(3)“五步直(置)戟即五之”:

遗憾的是,上述(2)、(3)两问的答案已佚简①对此,邹大海先生给出了另一种解释:“‘此三步直戟也’为(0800简)最后的文字,之后简上仍有能容下四五个字的空白。如果问题还有计算四步和五步直戟情形的文字,则一般来说不太可能留下这段空白不写字。所以我觉得《数》的这个题很可能并没有计算‘四步直戟’和‘五步直戟’时的情形,也没有对应的已佚简。大概古人觉得只需示范一下如何‘三步直戟’的情形,读者就可以很容易依例计算出‘四步直戟’和‘五步直戟’或其他‘若干步直戟’下的情形了。”(2010年12月7日电子邮件)按:以简的现存状况而言,邹先生的上述解释是合理的,故特录其文于此;这样做既是为了感谢邹先生的赐教,同时也是为了提供给读者作参考.。通过我们对简文的理解,依术文对(1)进行计算,所得结果与残简所给答案相符。因此,(2)、(3)两问的答案虽然已佚,我们仍有充分的信心相信其计算结果是可靠的。

综上可知,本算题的关键在于对“先得大卒数而除两和各千二百人而半弃之”一句的正确理解,而正确理解该句的关键又在于对其中的“大卒”、“大卒数”、“两”、“和”等词含义的准确把握,否则是根本无法弄通本算题的。

致 谢作者特别感谢审稿人提出的修改建议与意见!

1 (清)阮元.十三经注疏(附校勘记)[M].北京:中华书局,1980.1764.

2 张震泽.孙膑兵法校理[M].北京:中华书局,1984.185.

3 陈松长.岳麓书院所藏秦简综述[J].文物,2009,(3):85.

4 肖灿,朱汉民.岳麓书院藏秦简《数》的主要内容及历史价值[J].中国史研究,2009,(3):48.

5 上海师范大学古籍整理组.《国语》[M].下册.上海:上海古籍出版社,1978.545.

6 尉缭子[A].丛书集成初编[Z].北京:中华书局,1985.48.

7 (梁)萧统.文选[M].(唐)李善注.上册.北京:中华书局,1977.62,156.

8 许道胜.岳麓书院所藏秦简《数》书释文校补[J].江汉考古,2010,(4):118.