明末传华的水晶球宇宙体系及其影响

2011-02-08孙承晟

孙承晟

(中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

中国古代虽精于历法的计算,但对宇宙结构的思考,却极为模糊。关于宇宙、天地尺寸的估计或测算,多属臆测,偶有用勾股术测量者,可取之处亦不多。[1]甚至连地圆说,都从未明确提出过。与此相对,以希腊为源头的西方天文学一直都注重探索宇宙的结构。举其要者,从欧多克斯、亚里斯多德到托勒密,再到哥白尼、牛顿以至爱因斯坦,其宇宙体系之间的传承与变革,构成了西方科学发展的一条主线。

西方(包括印度)天文学很早便传入中国,如唐朝瞿昙家族翻译古印度天文学而编成《九执历》,宋初马依泽和元代耶律楚材、札马鲁丁将阿拉伯天文学介绍到中国,明初马沙亦黑和马哈麻等人奉朱元璋之命编译《天文书》、《回回历法》等。[2]然而,这些翻译与传播活动规模均较为有限,且多只关注历法计算,对西方的宇宙结构几未涉及。明末,随着欧洲传教士入华,西学开始大量传入中国,西方宇宙论便是其中的重要组成部分。在西方天文学大规模传入中国(《崇祯历书》编译)之前,一些传教士在护教著作中,陆续介绍了与天主教教义密切相关的水晶球宇宙体系。

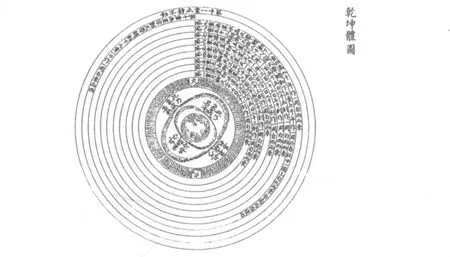

水晶球宇宙体系是12世纪之后欧洲经院哲学家将亚里斯多德同心宇宙学说与基督教神学理论结合而成的宇宙论,主张地球静止于宇宙的中心,从里至外,依次分布着层层镶嵌、晶莹剔透的同心多重天球,分别带动月亮、水星、金星、太阳、火星、木星、土星和恒星运行。恒星天(Firmament,or Sphere of the fixed stars)之上为宗动天(Primum mobile)、永静天(Empyrean heaven,为上帝居住之所),因岁差的原因,或又在恒星天和宗动天之间列有无星岁差天(又有所谓东西岁差、南北岁差),故有十重、十一重甚至十二重之说不等。以月亮为界,之内为地界(Terrestrial region),由土、水、气、火四种元素组成;之外为天界(Celestial region),由亘古不变的以太(aether)构成(图1)。水晶球宇宙体系在欧洲中世纪晚期占有统治地位,直至科学革命之后才被“新天文学”所取代。[3]虽然水晶球宇宙体系在明末之时的西方正逐渐被淘汰,但当时的中国士人面对这种“葱头”般明晰的宇宙模型均极感新奇,赞赏并接受者不在少数,就是对那些批判者或反对者,于他们宇宙观的塑造也起到了不同程度的作用。

图1 Petrus Apianus Cosmographia中的十一重天图

关于西方水晶球宇宙体系的在华流传与影响,学界虽已有不少研究[4—13],但除今井溱对利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)《乾坤体义》中的水晶球体系进行细致的考证和分析之外,其余多为相关背景的探讨,对当时传入的水晶球宇宙体系本身尚缺乏直接的论述,且已有研究中还存在一些误导的地方。因此本文将详人所略,对明末传华的水晶球宇宙体系进行系统的梳理,并对其在明清之际的影响再作探讨。

1 罗明坚及其《天主实录》

最早将西方宇宙论介绍入华的是罗明坚(Michele Ruggieri,1543—1607)。他不仅是第一个进入中国内地的西方传教士,还开创了用中文写作的先河,可谓西方汉学的奠基人。[14]其著述有《葡汉辞典》(与利玛窦合作)、《天主实录》(后易名《天主圣教实录》)、《祖传天主十诫》等。

罗氏最重要的著作是《天主实录》,大约首刊于万历十二年(1584)。在这本护教作品中,首次向中国人介绍了结合天主教义的水晶球体系,但内容较为简略。该书第四章“天主制作天地人物”论述了天主六日制作天地万物,第一日“作一绝顶高天及其众多天人、混沌之地水”,第二日作气、火及九重天,第三日“分高者为山,流者为水”,第四日将日月星辰分于各重天,第五日作飞禽鱼鳖,第六日作百般走兽及人祖。各重天依次为:

第一般者,绝顶高天之下,又作九重之诸天,上下相包,如葱头然。若第九重之天,流行似箭之速,一日而周天一次。第九重之天既动,而下八重诸天亦因之以俱动矣。若第八重之天,众星所居之天。星之在天,亦犹木节之在板也。第七重者,填星所居之天。填星者,土星也。第六重者,岁星所居之天。岁星者,木星也。第五重者,荧惑星所居之天。荧惑星者,火星也。第四重者,日轮所行之天。第三重者,太白星所居之天。太白星者,金星也。第二重者,辰星所居之天。辰星者,水星也。第一重者,月轮所行之天也。([15],27—28页)

可见,罗明坚所介绍的乃是十重天的水晶球体系,即月亮、水星、金星、太阳、火星、木星、土星、列宿各占一天,这八重天都在其上第九重天(即宗动天,一日一周)的带动下旋转。第九重天之上,又有神学意义的绝顶高天,即第十重天。月下天,则依次分布有气、火、水、土四元素。这些都是欧洲中世纪的经典理论。

罗明坚还对地球的尺寸作了说明:“第一般者,地也。此地甚广,周围计七万二千余里,其中乃地狱之所在也。且有二性,甚旱而又甚冷也。形重乎水,是以地居于下,水浮于上。”([15],26页)即地球周长72000里,这个数字应该是罗氏等人依据西方数据和在华经验换算而得。利玛窦的早期世界地图采用的也是这个数字,即地球经度1度200里,地球周长72000里,而到1600年在南京绘制的《山海舆地全图》之后,即改为1度250里,地球周长90000里。([11],21—22页)

《天主实录》后又经阳玛诺(Manuel Dias Jr,1574—1659)、费奇观(Gaspar Ferreira,1571—1649)、孟儒望(João Monteiro,1602—1648)及傅汎际(Francisco Furtado,1589—1653)等人整理,易名为《天主圣教实录》,刊刻时间应在1637—1641年间。此本无论在内容还是译名上都较前本作了不少改进[16],但关于水晶球体系的介绍则没有变化,惟对地球的尺寸有所改动:“第一般者,地也。此地甚广,周围计九万里。”[17]可见,《天主圣教实录》中关于地球尺寸采纳了当时已广为人知的利玛窦的说法,即周长90000里。

罗明坚是与利玛窦一同从欧洲出发来到亚洲传教的,入华后也一直相互砥砺和帮助,两人合著《葡汉辞典》就是一个例子①参见 Michele Ruggieri,Matteo Ricci,ed.by John W.Witek,S.J.,Dicionário Português-Chinês.Pu-Han cidian 葡漢辭典.Portuguese-Chinese Dictionary,Macau:Instituto Português do Oriente,Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History,2001.。我们完全有理由推测,《天主实录》一书应有利玛窦的贡献。后来也正是利玛窦对此书不满意,才另外编译了《天主实义》,其影响远非《天主实录》可比。

2 高毋羡及其《辩正教真传实录》

就在罗明坚的《天主实录》问世后不久,在菲律宾传教的西班牙多明我会传教士高毋羡①其中文名本为嗃,因较为生僻,故一般作高毋羡。虽然利玛窦1584年起就开始介绍西方的水晶球宇宙论,但存世的相关著述却在1602年以后,故将高毋羡置前论述。另外,高毋羡虽未在中国内地活动,其著述当时亦未传入中国,但因《辩正教真传实录》一书以中文编译,且主要针对的是当地的华侨,故本文亦一并论之。(Juan Cobo,1546—1592)亦编译了《辩正教真传实录》,1593年刊于马尼拉。高毋羡1546(一说1547)年生于西班牙孔苏埃格拉(Consuegra),1588年到达菲律宾传教,1592年赴日本担任外交使节,路经台湾时故世。[18—19]

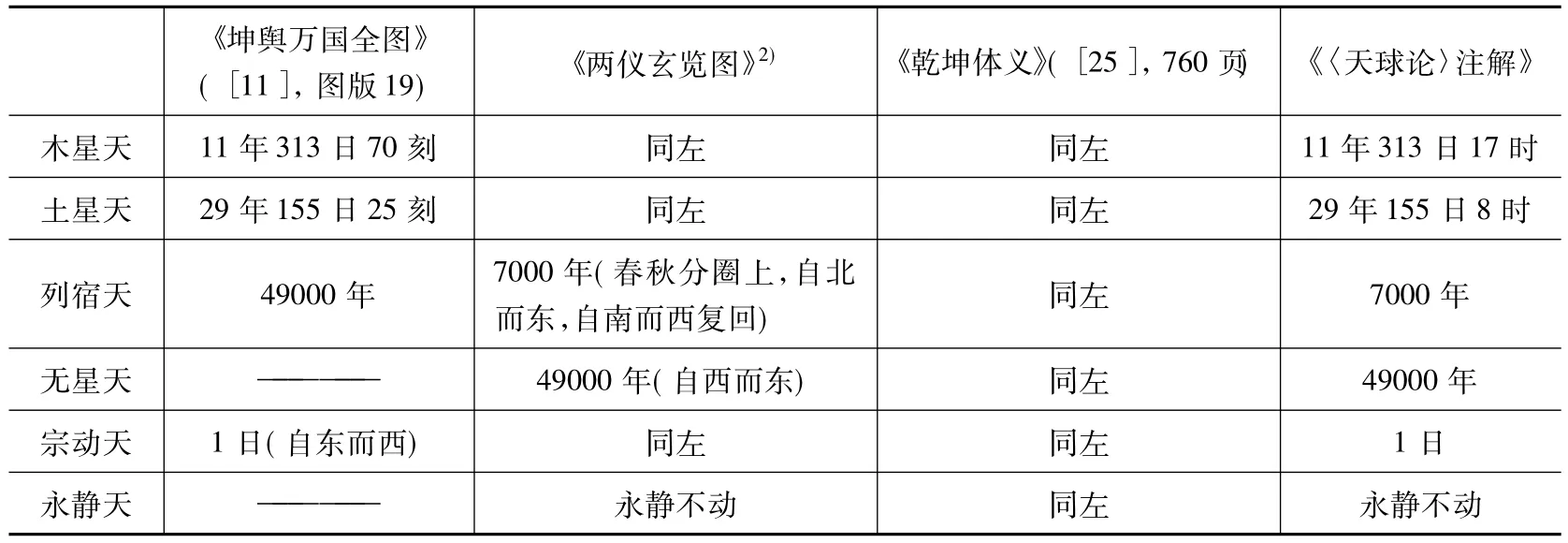

《辩正教真传实录》共9卷,是一部问答体的天主教义译著,[20]其中附带介绍了与教义相关的水晶球宇宙理论,以及不少西方地理和生物学知识。[21—23]关于水晶球宇宙体系集中介绍于第四章“论地理之事情”,其中详细论述了十重天的宇宙体系、地圆说,并绘有十重天图(图2)。宇宙中心为地球,地球之外为气、火,各重天依次为月轮天、水星天、金星天、日轮天、火星天、木星天、土星天、列宿天、宗动天②此处“宗动天”之名,乃是借用后来利玛窦等人的说法。(“第九重之天,乃主宰众天,此重旋动,诸重之天皆因之而动也。”)、不动天(“乃天神与人之得道者在此明见天主”,即后来所说的永静天)([21],210—269页),与罗明坚所描述的相似,都是欧洲中世纪通行的理论。

图2 《辩正教真传实录》中的十重天图

与《天主实录》一样,书中还对地球的尺寸作了换算和讨论:

欲知天地度数之详,当遵先贤所制备具。天之周围度数共三百六十,所备具之形乃周天,四分之一中应度数九十,内制地形类之。加一绳于地中,察北极于天上,地以一百七十五里举绳而转量于天为一度。何征之?使人居于中北,则北极当头,才行一百七十五里,以绳量之北极则差一度。如北往南则低一度,南往北愈高一度。以此推之,天地度数从可知矣。地形四分之一该一千五百七十五铺,周围共六千三百铺。([21],253 页)

与罗明坚不一样,高毋羡给出地球经度1度为175里,故地球周长为63000里,他还将之换算为6300铺。至于铺是什么单位,为何1铺等于10里,则尚待考。[23]

3 利玛窦对水晶球宇宙体系的系统介绍

罗明坚和高毋羡对水晶球宇宙体系的介绍都是夹杂在他们的护教作品中,均较为简略。直到利玛窦,才对水晶球体系进行了系统的译介,集中体现在《坤舆万国全图》、《两仪玄览图》和《乾坤体义》中。一些内容早在1584年绘制的《山海舆地全图》中即有反映,在后来多次绘制的地图中不断深入,而现存世的1602年李之藻刊布的《坤舆万国全图》及其传本和1603年李应试刻印的《两仪玄览图》,是绘制得最好、介绍得最详细的。①现存世的利玛窦世界地图原本有两种,即1602年李之藻刻印的《坤舆万国全图》和1603年李应试刻印的《两仪玄览图》。见黄时鉴、龚缨晏:《利玛窦世界地图研究》,上海:上海古籍出版社,2004年,30—40、136页。除图中释文外,四周空白处安插有“总论”、“论地球比九重天之星远且大几何”、“论日月蚀”、“论日大于地”、“四元行论”、多篇序跋等文字,对水晶球宇宙体系已有深入的介绍。

后来利玛窦和李之藻共同编译的《乾坤体义》对西方的宇宙论和天文学作了更为全面的介绍,是明末最早专门介绍西方宇宙论和天文学的著作,其底本为利玛窦在罗马学院的老师丁先生(Christoph Clavius,1538—1612)的《〈天球论〉注解》②《天球论》(De sphera)是13世纪天文学家萨克罗博斯科(Johannes de Sacrobosco)以亚里斯多德宇宙论和托勒密天文学为基础编写的讲义,在中世纪影响很大,注释本很多,其中尤以丁先生的注释本为甚,是耶稣会罗马学院的必修教材。参见James M.Lattis,Between Copernicus and Galileo:Christoph Clavius and the Collapse of Ptolemaic Cosmology,Chicago/London:The University of Chicago Press,1994。(In Sphaeram Joannis de Sacro Bosco Commentarius)。实际上,书中的很多文字之前已以不同的方式流传过,关于宇宙论方面的“天地浑仪说”、“地球比九重天之星远且大几何”与之前的《坤舆万国全图》和《两仪玄览图》上的内容几无相异,并没有什么增改。

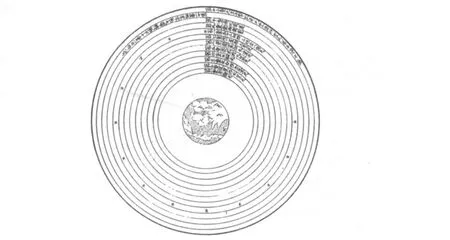

值得指出的是,虽然《坤舆万国全图》、《两仪玄览图》的文字说明及《乾坤体义》正文中说的都是“九重天”,且关于水晶球体系的文字介绍“天地浑仪说”、“论地球比九重天之星远且大几何”亦无甚差别,但关于水晶球宇宙结构的图示,前者所绘为“九重天图”,各重天依次为:月轮天、水星天、金星天、日轮天、火星天、木星天、土星天、列宿天、宗动天,并没有神学意义的永静天。而在《两仪玄览图》和《乾坤体义》中的“十一重天图”中,列宿天和宗动天中间加了一重“无星天”,作为岁差天,在宗动天之上,又有一重永静天。这样,岁差天便成为第九重,宗动天是为第十重,最高的第十一重则为永静天(图3)。①王绵厚指出,《两仪玄览图》中的“十一重天图”中,是在《坤舆万国全图》的“九重天”外,又加第十重“宗动天”和第十一重“天主上帝天”,说法欠准确。此外,王氏还指出“十一重天”源于《易经》中的“天五地六”,此说亦值得商榷。事实上,所谓“十重天”、“十一重天”及下文将要述及的“十二重天”都是欧洲中世纪的宇宙结构学说,而非源于中国。见王绵厚:《利玛窦〈坤舆万国全图〉和〈两仪玄览图〉比较研究》,《辽海文物学刊》,1995年1期,214—222页。

利玛窦在《坤舆万国全图》中绘九重天图无疑是要与中国传统的“九天”观念契合,以便中国士人的接受。而后来的十一重天图,尤其是最高一重永静不动的“天主上帝天”则更加符合天主教教义和利氏的本意。利玛窦对各重天的命名,尤其是将第十重天和第十一重天翻译为“宗动天”、“永静天”,均较为准确、简洁,悉为后人所接受。

图3 《乾坤体义》中的十一重天图

利玛窦在《坤舆万国全图》、《两仪玄览图》和《乾坤体义》中关于水晶球宇宙体系的介绍,主要包括地球及其尺寸、宇宙结构、各天高下之距、星体大小、各天转行周期等,大部分源自丁先生的《〈天球论〉注解》,[5]乃中世纪通行的理论和数据②虽然中世纪关于星体大小和高下之距仍常有争论,但相关的数据自托勒密之后都没有大的变动,其中影响最大的当属阿拉伯学者阿尔·法甘尼(Al-Farghānī,约800—870)根据《至大论》中的数据换算成的绝对值。丁先生在晚期《〈天球论〉注解》中采纳的就是法甘尼的数据。见Albert Van Helden,Measuring the Universe:Cosmic Dimensions from Aristarchus to Halley,Chicago/London:The University of Chicago Press,1985,pp.28—40,p.53.。作为水晶球体系中最为基本的观念,利玛窦首先介绍了地圆说及地球的尺寸:

地与海本是圆形而合为一球,居天球之内,诚如鸡子,黄在青内。有谓地为方者,乃语其定而不移之性,非语其形体也。天既包地,则彼此相应,故天有南北二极,地亦有之;天分三百六十度,地亦同之。……查得直行北方者,每路二百五十里,觉北极出高一度,南极入低一度;直行南方者,每路二百五十里,觉北极入低一度,南极出高一度,则不特审地形果圆,而并徵地之每一度广二百五十里,则地之东西南北各一周九万里实数也,是南北与东西数相等而不容异也。夫地厚二万八千六百三十六里零百分里之三十六分,上下四旁皆生齿所居,浑沦一球,原无上下。([11],165页)①《两仪玄览图》与《坤舆万国全图》同,《乾坤体义》文字略有差别。

利玛窦开宗明义指出地圆说,接着引进了西方360度的圆周度量衡,还以经度1度250里来计算地球的尺寸,得出地球的直径28636.36里,周长90000里。当然,也有可能是先得出地球周长再算出地球经度1度之距。经纬度是地圆说才有的概念。中国古代有“日影千里差一寸”之论,唐僧一行的大地测量打破了这一说法,得出南北相距351.27里(351里80步)则北极高差一度,[24]这其实就是所谓的经度1度之距离,但一行并未因此得出地圆说。

上文已述及,罗明坚在《天主实录》中以经度1度为200里,很可能是与利玛窦等人讨论过的结果,因利玛窦在1600年绘制的《山海舆地全图》之前采用的也是这个数字,但在之后便改为250里。利玛窦为何改为250里?其实是根据在华的经验对丁先生的数据作了调整。丁先生在《〈天球论〉注解》中关于地球的尺寸,依据托勒密的“地度”是500斯塔德(stadia)。按照普林尼的换算,8斯塔德=1罗马哩(milliaria),而利玛窦根据1罗马哩=4华里计算,一度正好250华里。[5]李之藻在《坤舆万国全图》序中亦说:“彼国欧罗巴原有镂版法,以南北极为经,赤道为纬,周天经纬捷作三百六十度,而地应之。每地一度定为二百五十里,与唐书所称三百五十一里八十步而差一度者相仿佛,而取里则古今远近稍异云。”([11],168页)李之藻认为利玛窦与一行之法相类似,只是数字稍有差别。

《坤舆万国全图》、《两仪玄览图》和《乾坤体义》中分别给出了各天远近(表1)、各天运行周期、各星体大小等数据,这些数据均来自《〈天球论〉注解》,[5]是罗明坚、高毋羡书中所没有的。

表1 各重天之远近1)

利玛窦的数据乃是以丁先生的罗马哩乘以4换算为华里所得,但其中金星以上各天的距离,略有差误,如金星天应为2400670,日轮天应为16055693,木星天应为126769602,土星天应为205871591,列宿天应为323769886,宗动天应为647539773;火星天距地17412102,其首位数字2应为误刻。然而,利氏所列出的数据均为后人所袭。

关于各星体与地球直径的比较,在丁先生的《〈天球论〉注解》中,详细列出了诸星与地球体积以及直径之比。而在利玛窦的书中,仅给出诸星与地球的体积比较,因其题为“论地球比九重天之星远且大几何”,所指实为各星体比地球(或地球比星体)多出的倍数,故所给出之数值均相应以丁先生的数据减去1所得(表2)。

表2 星体与地球体积之比较1)

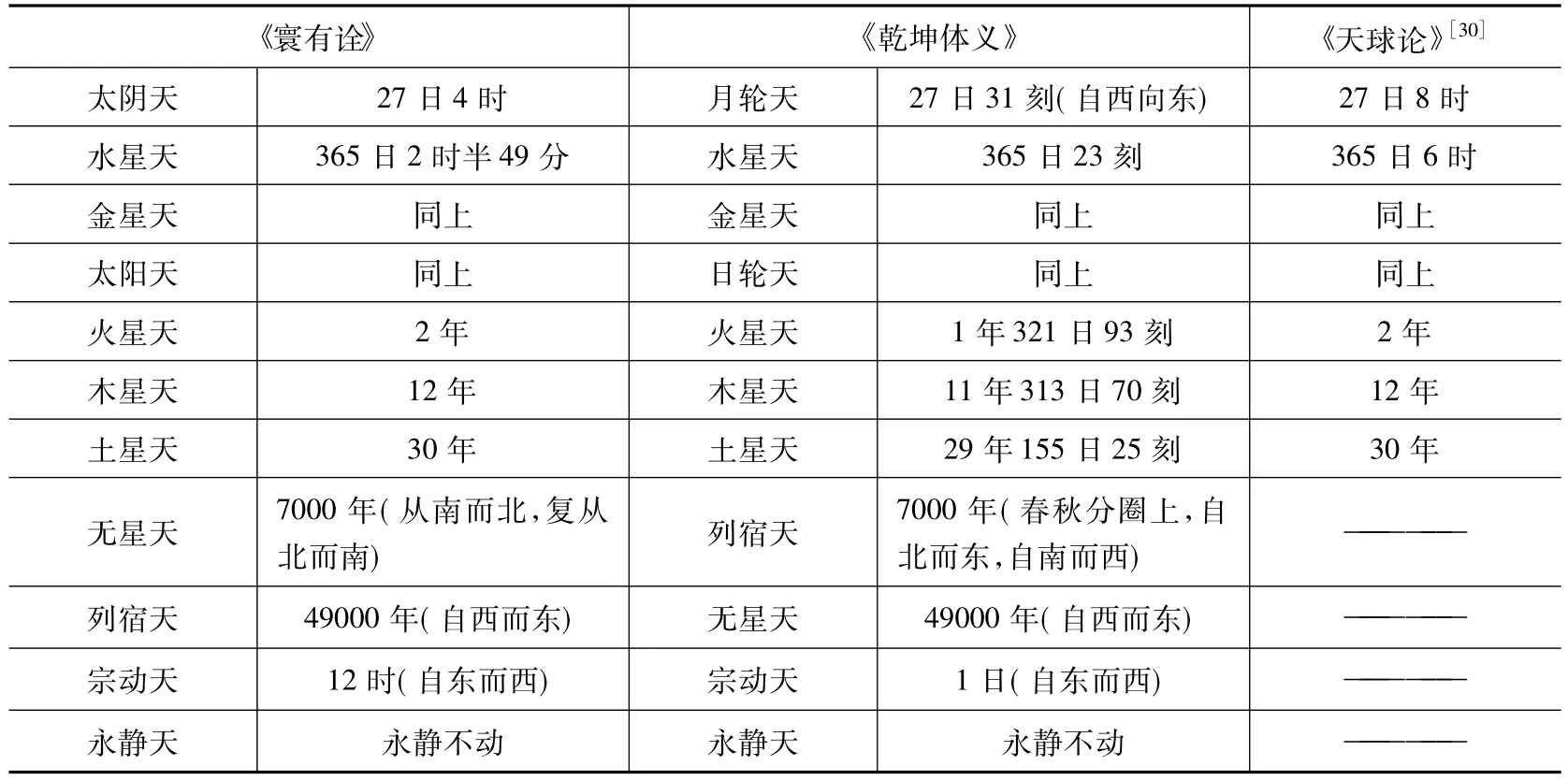

利玛窦还列出各重天的运行周期(表3)。

表3 各天运行周期1)

续表3

可见,在《坤舆万国全图》的九重天中,利玛窦将岁差归于列宿天,这在中世纪晚期的欧洲也是有例可循的([3],316页)。自《两仪玄览图》和《乾坤体义》中改为十一重天之后,便全部遵从丁先生的理论,在列宿天之上专列一岁差天,运行周期为49000年一周,列宿天则有一颤动(trepidation),周期为7000年一周,宗动天还是一日一周不变。我们也注意到,若以当时的一天100刻计,利玛窦将各天运行周期换算为中国时刻亦略有出入。

明清之际对水晶球宇宙体系批判者不乏其人,但对以上三组数据,却广为采纳,并往往被视为西士测量精准的反映。

4 阳玛诺及其《天问略》

阳玛诺,1574年出生于葡萄牙布朗库堡(Castelo Branco),1593年加入耶稣会,1596—1600年在科因布拉大学学习哲学,1601年从里斯本出版,抵达印度传教,1604(一说1605)年到达澳门,1610年开始进入中国内地,1613年到达北京。在北京期间,在一些中国教友的帮助下,开始撰写《天问略》,1614年完成,1615年出版。1623—1635年被任命为中国副省会长(Vice-provincial of China,当时中国耶稣会的最高职位)。卸任副省会长之后,阳玛诺致力于用中文撰著宗教书籍,主要有《轻世金书》(1640)、《圣经直解》(1642)、《景教碑诠》(1644)。1659 年逝世于杭州。[13]

《天问略》为阳玛诺的一部结合天主教义的天文学著作,首刊于万历四十三年(1615),崇祯二年(1629)被李之藻辑入《天学初函》“器编”,《四库全书》和《古今图书集成》亦收录①《四库全书》本将阳玛诺的“自序”删除。四库提要云:“前有阳玛诺自序,舍其本术,而盛称天主之功。且举所谓第十二不动之天,为诸圣之所居,天堂之所在。奉天主者,乃得升之,以歆动下愚。盖欲借推测之有验,以证天堂之不诬,用意极为诡谲。然其考验天象,则实较古法为善。今置其荒诞售欺之说,而但取其精密有据之技,削其原序,以免荧听。其书中间涉妄谬者,刊除则文义或不相续,姑存其旧,而辟其邪说如右焉。”对阳玛诺的宣教倾向予以批驳。。全书以问答形式写成,分为“天有几重及七政本位”、“日天本动及日距赤道度分”、“昼夜时刻随北极出地各有长短”、“月天为第一重天及月本动”和“月食”等五篇。与其他著作不同,《天问略》中的宇宙结构为十二重天:

敝国历家详论此理,设天十二重焉。最高者即第十二重,为天主上帝、诸神圣处,永静不动,广大无比,即天堂也。其内第十一重,为宗动天。其第十、第九,动绝微,仅可推算而甚微妙,故先论九重,未及十二也。十二重天,其形皆圆,各安本所,各层相包,如裹葱头,日月五星、列宿在其体内,如木节在板,一定不移,各因本天之动而动焉。[27]

《天问略》中的宇宙体系实际上是将利玛窦十一重天中的第九重无星天分为“东西岁差”、“南北岁差”两重,从而为十二重天(图4),在当时显得很特别,颇为时人称引。其实这也是中世纪很有影响的一种理论。《天问略》中的这种学说,似来自丁先生的晚期版本[13]。此书为问答体,只是就一些具体的问题作答,未能对各论题进行系统阐述,对水晶球体系的论述也只是一个大概,星体大小和各天高下之距均未详细涉及。

图4 《天问略》中的十二重天图

5 傅汎际《寰有诠》中水晶球宇宙体系的变化

由傅汎际译义、李之藻达辞的《寰有诠》是明末一部重要的自然哲学著作,其底本为科因布拉大学对亚里斯多德《论天》(De caelo)一书的拉丁文注释本。[10]此书天启五年(1625)译完,刊于崇祯元年(1628)。该书的第一卷为傅汎际本人所加,其主题是论证天主的存在、天主的全能和天主创世,显示了译者强烈的宣教目的。除第一卷外,其余5卷均据该底本译出,但顺序有变。这5卷共包括15篇,其结构采取注释本的形式,分为“古”(正文)、“解”(解释)、“疏”(讨论)、“正”(肯定)、“驳”(反驳)等部分,反复阐述注释者和译者的观点。此外,该书中还增加了当时欧洲天文学的一些新材料。《寰有诠》在当时有较大影响,并流传到日本。[9,28]后来由于受到四库馆臣的“辟斥”,使其流传受到很大限制,今为《四库全书存目丛书》收录。

《寰有诠》卷4“论天有几重”对西方关于天的重数的研究作了简要回顾,最后指出天有十一重,从下到上依次为:“一太阴,二水星,三金星,四太阳,五火星,六木星,七土星,八列宿天也,九重、十重之天,皆无星,谓之光天,十一重为定吉界之永居,即静天也。”([29],104页)与利玛窦《两仪玄览图》和《乾坤体义》中的十一重天无异。傅汎际还特别对第九、十重天的存在进行了论证,指出第九重即为岁差天(但并未象阳玛诺那样细分东西岁差和南北岁差),第十重则为宗动天。([29],116—117页)还值得指出的是,书中关于十一重天的描述颇有异于前人,认为该天是方的,“圣经曰:天国城方。盖天主造成静天,如京都然。虽六和内外天主无所不在,然在静天,更显崇严无极之美好,令诸神圣,明见真主,永享真福也。”([29],103—106页)以北京类比天国,无疑是为了迎合中国人对天国的一种人性化想象。而天国何以为方,则是因为“此天既属不动,不必为圜;既属恒静,必自为方也。”

书中卷5“论星体大小”论述了列宿天恒星的数量、各星体与地球大小的比较以及各天之远近。首先列出了第八重列宿天中各等星的数量,这是明末同类书中所没有的。其说云:

星家通论,凡不游星,即极小者,以较全地之体,其大犹多。一等星计一十有五,次等星计四十有五,三等星计二百有八,四等星计四百七十有四,五等星计二百一十有七,六等星计四十有九,又有最小十四星,其中五谓雾星,九谓暗星。([29],147页)

这样,他一共列出1022颗恒星。此外,各等星及七政与地球直径之比较亦详细给出:

凡测星体,皆以地径较之。不游星,一等其径大于全地径一百零七倍六分径之一,次等大于地九十倍八之一,三等大于地七十二倍三之一,四等大于地五十四倍十二之十一,五等大于地三十六倍八之一,六等大于地一十八倍十之一。

七政,土星径大于地径九十倍八分径之一,木星大于地九十五倍二之一,火星大于地三分之一,太阳大于地一百六十六倍八之三,地大于金星七十三倍二十七之一,地大于水星二万一千九百五十二倍,地大于月三十九倍三之一。([29],147页)

这些数据均与利玛窦的相吻合,但表述不甚严谨。一方面,这些数据实为体积比,而非傅汎际所说的直径比;其次,即使说的是体积比,文中“大于”之说亦显不当,因体积比与大多少倍是不同的,后者的数值应较前者少1,利玛窦就正确区别了这两者。此外,文中“土星径大于地径九十倍八分径之一”和“地大于金星七十三倍二十七之一”两处似为误刻,根据利玛窦的数据,前者的“九十”应为“九十一”,后者的“七十三”应为“三十七”。《寰有诠》一书在宇宙论方面多有深入阐述,但在这些数据的罗列上则较利玛窦显得粗糙。

关于各天的远近,书中则以别具一格的方式加以说明:

欲知诸天距地远近之数,难以星量,姑就骑马疾行为例,占天者测有定准,设有人乘健马,每日行三百里,从地至月天,行五年六十余日而到,从地至水星天,须十年尚余数日,至金星天须二十六年尚余数日,至日天须一百六十九年九十日,至火星天,须一百八十四年一百五十余日,至木星天须一千二百九十一年六十余日,至土星天须二千六十五年三百三十余日。其测法,另有本论。([29],147页)

以一年365天计算,我们可得出傅汎际所给出的各天距离地之远近,并可与利玛窦的数据作一比较(表4)。

表4 傅汎际与利玛窦关于各重天远近之比较

傅汎际以马行来描述宇宙尺寸,颇为形象。与利玛窦所给出的数据相较,各天离地的距离均略大一些。傅氏此书后来还是有不小的影响,但这些数据却未被后人采纳。

此外,书中卷5“论各天周运常期”还讨论了各天的运行周期([29],145页),与利玛窦的数据相比(表5),亦显粗略,如火星天、木星天、土星天的运行周期分别为2年、12年、30年,不如利玛窦的数据来得精确。但《寰有诠》中各天的运行周期与萨克罗博斯科(Johannes de Sacrobosco,d.1256)《天球论》(De Sphaera)中的数据完全吻合,其所据底本的相应数据当来自萨氏。另外,在换算中,傅汎际采用“大时”制,即一个时辰为1时。如此,月球天以《天球论》中的27日8时换算,便是27日4时,宗动天运行一周的时间一日,即为12时,而水星天、金星天、太阳天的周期则以精确的方式给出,但与《天球论》中的数据略有出入。

表5 傅汎际与利玛窦关于各重天运行周期之比较

傅氏将岁差归于列宿天,而将“一近一距之动”(实即颤动,trepidation)归于无星天,这在当时西方也有根据的。([3],318页)但他以第八重为无星天,第九重为列宿天,却显得不合理,与前文“论天有几重”中的说法亦相矛盾,应为误刻。

6 水晶球宇宙体系的影响

李约瑟指出,明末来华的传教士将有质的水晶球体系强加于中国先进的宣夜说之上,对中国天文学的发展产生了阻碍作用。[4]有学者则针对此一观点,指出宣夜说在中国只是一种不起眼的宇宙观,其理论也甚为模糊,且由于第谷体系在官方的钦定地位,中国并无天文家采纳水晶球体系,因而水晶球体系在中国影响甚微。[7—8]李约瑟过于看重宣夜说的优点,对水晶球宇宙体系在中国的负面作用有所夸大。事实上,水晶球体系以及后来相继介绍入华的第谷体系、哥白尼学说对时人宇宙观的塑造都起到了不同程度的积极作用。而反对之论亦有值得商榷的地方。在西方天文学大规模介绍到中国之前,水晶球宇宙体系在中国其实有着广泛的影响。对没有明确宇宙结构的中国人而言,这种明晰的宇宙模型犹如他山之石,很多士人都感到极大的新奇,并多有赞赏和接受者,时人著述中“如裹葱头”、“木节在板”等语比比皆是。其中因利玛窦的盛名,且其所介绍水晶球体系最为系统和完备,故而影响也最大。以下略举几例以资说明。

熊明遇(1579—1649)是最早接触西学的士人之一,明确支持水晶球体系,说:“天有元位元气,胚结包裹,精密如葱,本皮层迭,刚健中正,运旋不已。且晶明透彻,故清宅不毁,万象为章。”[31]他对天球的层次、运行周期、星体高下之距大多采纳,有些地方略有变动。他虽认为西方的十二重天说有其观测依据,但有象者只有九天,依次为月天、辰星与金星、日轮(居中位,照映世界,万象取光)、火星、木星、土星、列宿、宗动天、静天[31],其中他将水星和金星合为一天,与日同行。应该指出,他明显以中国的文化背景去吸收西学,是“西学中源”说的早期推动者。

王英明(?—1614)对水晶球体系亦颇为熟悉,在《历体略》中基本上转述了利玛窦的相关文字,包括九重天、四元素说、三域说、地圆说等,除第八重列宿天“二万四千四百年一周”不知何据外,其余均无变化。其中,对九重天描述为“九天层迭,包裹如葱头,虽体极坚而通透光亮,清虚无碍,不异琉璃水晶也。日月星辰在其体内,如木板之节,各因本天而动焉。”[32]凝练概括了水晶球宇宙的特征。

杨廷筠(1562—1627)在《代疑篇》“答地四面皆人所居天有多层重重皆可测量条”中亦云:“自地到最近最小之月天,以几何测之,得四十八万余里。自此以上,愈广则愈高,俱自然相称。极而至第十一重天,以万万里计,又不知几何远,而《九章》无此筭目矣。然其仰惟一天主也。”[33]作为一个天主教徒,他是将水晶球宇宙体系放到天主教教义的框架中来接受的。

章潢(1527—1608)的《图书编》和徐应秋的《玉芝堂谈荟》则辑录了利玛窦的水晶球体系,惟两者均将各重天的次序颠倒,与利说相反。①关于利玛窦地图在明末图书中的转载及比较,参见海野一隆:《东西地図文化交涉史研究》,大阪:清文堂出版株式会社,2003年,33—92页。被部分学者认为是利玛窦著作的《理法器撮要》中,所列的九重天顺序亦与利说相反,[34]凭此点即可判定该书非利氏所撰。

随着《崇祯历书》及至入清后《历象考成》和《历象考成后编》等书的编纂,西方主要的宇宙体系,如托勒密学说、水晶球宇宙体系、第谷体系、哥白尼学说、开普勒定律等相继传入中国,其中尤以第谷体系影响最大,甚至在清中前期一直是官方钦定的天文学理论。水晶球体系的影响则日渐式微,甚至大部分传教士都明确反对,如罗雅谷(Giacomo Rho,1592—1638)、汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592—1666)等在编纂《崇祯历书》时即指出“舍古从今,良非自作聪明,妄违迪哲”,实因今法(第谷体系)更为精密。[35]后来的传教士亦秉持同样的立场。

然而,正如王锡阐(1628—1682)所言:“至宋而历分两途,有儒家之历,有历家之历。儒者不知历数,而援虚理以立说;术士不知历理,而为定法以验天。”[36]虽然大部分从事天文历算的学者选择了第谷体系,或者是经过改造了的第谷体系,但对关心宇宙真实结构的许多士人而言,水晶球模型在清中前期仍有相当的影响。

方以智(1611—1671)虽对水晶球体系多有批判,如认为天分为多层和永静天并可信,以光肥影瘦之论反驳日大地160余倍,并指出西士“详于言质测而不善言通几”,但他对利玛窦所描述的星体高下分布及远近还是基本认同。

揭暄(1613—1695)在传统元气学说的基础之上,以元气漩涡的动力作用,否认天层的存在,而是认为天地作为一个整体在气旋的推动下运行,还指出水星和金星乃是绕日运行(图5)。这是揭暄在西学激荡下的创新之论,是对传统浑天说的发展。[37]然而,他对利玛窦所给出的天体高下分布、远近距离、运行周期多加接受。[38]游艺(1614—1684)的宇宙结构说与揭暄甚为相似,只是在宗动天之上尚承认有常静天,[39]这应是受其师熊明遇影响的结果。

图5 《璇玑遗述》中的漩涡式宇宙图

王锡阐和梅文鼎(1633—1721)无疑也受到水晶球宇宙体系的影响,他们的宇宙模式中均明显有着实体天球的影子。王锡阐对中西历法均有深入研究,他试图改善当时西方传入的宇宙体系,在《五星行度解》中描述了类第谷体系的宇宙结构。其中地球为宇宙的中心,太阳带动水星、金星、火星、木星及土星围绕地球右旋运行,相对太阳而言,水星和金星右旋,火星、木星和土星则为左旋,太阳本天则在宗动天的带动下右旋。上述各个运行轨道除了日行规是虚体外,其余均为实体。可见,王锡阐的宇宙结构是第谷体系与水晶球观念的一种结合。[40]

梅文鼎的宇宙模型与托勒密体系无异,有均轮、本轮,但不同意日、月、五星之“本天”纯为几何表示,而是认为天层为有形质的实体。他说:

七政各居其天,原非如木节之在板也。各有小轮皆能自动,但其动只在本所,略如人之目睛,未尝不左右顾盼,而不离眉睫之间也。若如板之有节,则小轮之法又将安施?即西说不能自通矣。故惟七政各有本天以为之带动,斯能常行于黄道而不失其恒;惟七政之在本天又能自动于本所,斯可以施诸小轮而不碍。揭说与西说,固可并存而不废者也。[41]

其中的揭说,即指揭暄。从中可看出,各星体的运行并非水晶球模型那样的“如木节在板”,而是在相应的各重天中有自己的运动范围。这一种宇宙模型,实为实体化的托勒密体系。王氏和梅氏的观念,体现了他们不仅满足于历法计算,对宇宙的真实结构亦有深切的关怀。

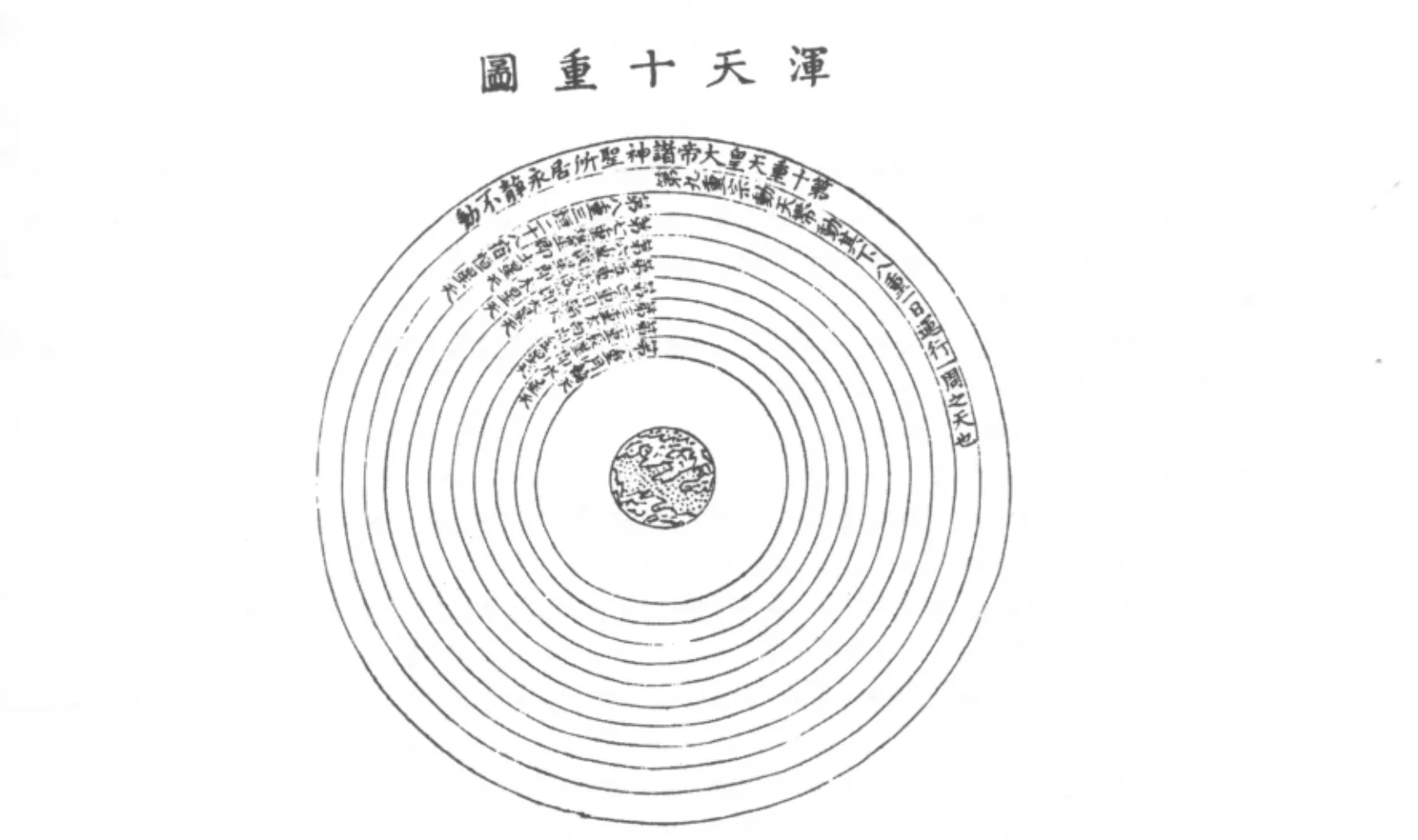

及至乾嘉年间,李明徹(1751—1832)在其《圜天图说》中仍采纳水晶球体系,地球的尺寸和各天远近完全来自利玛窦。他说:“天体浑圆如球,其广莫测。地球悬于当中,外面数重包裹,内则日月星系焉,故名浑天。其体虽则虚空,而有垂象可以推测,故善言天者推恒星之位置,测七政之高卑、九重之体有明征焉。”[42]他还绘有十重天图,依次为月天、水天、金天、日天、火天、木天、土天、恒星天、宗动天、永静天。在他看来,其中第十重永静天“为浑天之主宰,朱子所谓硬壳天是也”,而在其图式中则表为“天皇大帝诸神圣所居永静不动”,体现了一种中西融合的观念(图6)。

从这些例子中,我们可窥见水晶球体系所造成的深远影响,同时亦可看到水晶球体系在中国流传过程中的变形。

7 结语

自罗明坚首先将水晶球宇宙体系介绍入华,后相继有高毋羡、利玛窦、阳玛诺、傅汎际,乃至后来的《崇祯历书》,不断对这一学说进行了译介,其中尤以利玛窦介绍的最为系统和详细,影响也最大。各种论说中虽有九重、十重、十一重、十二重天之别,但其基本观念是一致的,只是欧洲中世纪关于水晶球体系的不同版本而已。

图6 《圜天图说》中的十重天图

因中国自古缺乏明确的宇宙结构观念,明末传华的水晶球宇宙体系在当时几乎吸引了所有知识分子的注意,事实上导致了中国天空的几何化。士人对水晶球宇宙体系的态度大体可分为三类:赞同并接受,如熊明遇、王英明、杨廷筠、李明徹,他们或采取“西学中源”的立场,或以教友的心态,往往视之为当然;批判性吸收或改造,如方以智、揭暄、游艺等对天体高下之距的接纳和对实体天层的摒弃,梅文鼎、王锡阐以托勒密体系或第谷体系同实体天层的结合;亦不乏反对者,如宋应星、王夫之、杨光先等,他们连地圆说都难以接受,其余自不待言。

在西方天文学大规模传入中国之前,无论是对赞同接受者,还是对批判性吸收或全盘反对者,水晶球宇宙体系对中国人宇宙观的塑造都起到了不容忽视的作用。即使是第谷体系等新的学说传入中国之后,水晶球体系对那些追求宇宙真实结构的人,即王锡阐所谓“儒者之历”者,依然发挥着影响。值得指出的是,作为文化传播中的一种普遍现象,士人在接受水晶球体系的过程中,多对之作了不同程度的变形,此颇具有传播学上的重要意义,需另文讨论。

致 谢承业师韩琦研究员提供资料和意见,张卜天博士和评审人给予宝贵建言,中央美术学院张烨博士、浙江大学杨雨蕾博士分别惠示辽宁省博物馆和韩国崇实大学所藏《两仪玄览图》复制件,谨致谢忱。本文初稿还曾分别于2009年布达佩斯第23届国际科技史大会和2011年3月法国国家科研中心REHSEIS(Paris)研究所“Cosmographie et notations des très grands nombres”研讨会中报告,笔者对匈牙利科学院的资助和林力娜(Karine Chemla)教授的邀请深表谢意。

1 陈美东.中国古代天文思想[M].北京:中国科学技术出版社,2008.190.

2 陈美东.中国科学技术史·天文学卷[M].北京:科学出版社,2003.357—361,431—432,518—524,562—580.

3 Grant E.Planets,Stars,&Orbs:The Medieval Cosmos,1200—1687[M].Cambridge:Cambridge University Press,1996.

4 Needham J.Science and Civilisation in China[M].Vol.3:Sections 19—25.Cambridge:Cambridge University Press,1959.438—442,458—461.

5 今井溱.乾坤體義雜考[A].藪內清、吉田光邦.明清時代の科學技術史:京都大學人文科學研究所研究報告[C].京都:京都大學人文科學研究所,1970.35—47.

6 Sivin N.Copernicus in China[J].Studia Copernicana(Colloquia Copernicana 2,Warsaw),1973,6:63—122.

7 江晓原.天文学史上的水晶球体系[J].天文学报,1987,28(4):403—409.

8 江晓原.明清之际中国人对西方宇宙模型之研究与态度[A].杨萃华,黄一农.近代中国科技史论集[C].南港:中央研究院近代史研究所,国立清华大学研究所,1991.33—53.

9 石云里.《寰有诠》及其影响[A].《中国天文学史文集》编辑组.中国天文学史文集[C].第6集.北京:科学出版社,1994.323—344.

10 Han Q.F.Furtado(1589—1653)S.J.and His Chinese Translation of Aristotle's Cosmology[A].History of Mathematical Sciences:Portugal and East Asia[C].Lisboa:Fundação Oriente,2000.169—179.

11 黄时鉴,龚缨晏.利玛窦世界地图研究[M].上海:上海古籍出版社,2004.

12 橋本敬造.李之藻·傅汎際同譯《寰有詮》序說[J].関西大学東西学術研究所紀要.2005,38:79—95.

13 Leitão H.The contents and context of Manuel Dias'Tianwenlüe[A].Saraiva L,Jami C(eds).History of Mathematical Sciences,Portugal and East Asia III:The Jesuits,the Padroado and East Asian Science(1552—1773)[C].Singapore:World Scientific,2008.99—121.

14 Witek J.Changing Perspectives on Michele Ruggieri(Luo Mingjian罗明坚1534—1607)and the Origins of Sinology[A].黄时鉴.东西交流论谭[C].第2集.上海:上海文艺出版社,2001.314—346.

15 (意)罗明坚.天主实录[M].钟鸣旦,杜鼎克.耶稣会罗马档案馆明清天主教文献[Z].第1册.台北:利氏学社,2002.

16 李新德.从西僧到西儒——从《天主实录》看早期耶稣会士在华身份的困境[J].上海师范大学学报(哲社版),2005,(1):87—92.

17 (意)罗明坚.天主圣教实录[M].吴相湘.梵谛冈图书馆藏天主教东传文献续编[Z].第2册.台北:台湾学生书局,1966.782.

18 方豪.中国天主教史人物传[M].北京:宗教文化出版社,2007.60—63.

19 Jiménez J.A.C.Spanish Friars in the Far East:Fray Juan Cobo and His Book Shi Lu[J].Historia Scientiarum,1998,7(3):181—198.

20 Roman M.Bian zhengjiao zhenchuan shilu辯正教真傳實錄(Testimony of the True Religion):a catechetical book of the sixteenth century[A].Vloeberghs S(eds).History of Catechesis in China[C].Leuven:Ferdinand Verbiest Institute,2008.17—36.

21 Villarroel F.Pien Cheng-chiao Chen-ch'uan Shih-lu辩正教真传实录[M].Manila:UST Press,1986.

22 方豪.中西交通史[M].上海:上海人民出版社,2008.551—552,571—573.

23 Liu D.Western Knowledge of Geography Reflected in Juan Cobo's Shilu实录 (1593)[A].Saraiva L(ed).History of Mathematical Sciences,Portugal and East Asia II:Scientific Practices and the Portuguese Expansion in Asia(1498—1759)[C].Singapore:World Scientific,2001.45—57.

24 汪小虎.“日影千里差一寸”学说的历史演变[J].上海交通大学学报(哲社版),2008,16(4):74—80.

25 (意)利玛窦.乾坤体义[M].四库全书[Z].787册.台北:台湾商务印书馆,1986.

26 Clavius C.In Sphaeram Joannis de Sacro Bosco Commentarius[M].Romae,1581.

27 (葡)阳玛诺.天问略[A].李之藻.天学初函[Z].第5册.台北:台湾学生书局,1986.2633—2634.

28 薄树人.《寰有诠》提要[A].薄树人.中国科学技术典籍通汇·天文卷[Z].第8册.郑州:河南教育出版社,1995.451—453.

29 (葡)傅汎际译义,李之藻达辞.寰有诠[A].四库全书存目丛书[Z].子部94册.济南:齐鲁书社,1997.

30 Thorndike L.The Sphere of Sacrobosco and Its Commentators[M].Chicago:The University of Chicago Press,1949.79,120.

31 (明)熊明遇.格致草·诸天分位恒论[A].薄树人.中国科学技术典籍通汇·天文卷[Z].第6分册.郑州:河南教育出版社,1995.67—68.

32 (明)王英明.历体略·天体地度[M].薄树人.中国科学技术典籍通汇·天文卷[Z].第6分册.郑州:河南教育出版社,1995.38—39.

33 (明)杨廷筠.代疑篇[A].卷上.吴相湘.天主教东传文献[Z].台北:台湾学生书局,1965.550.

34 朱维铮.利玛窦中文著译集[C].上海:复旦大学出版社,2001.

35 (意)罗雅谷.五纬历指[A].卷1.徐光启编纂,潘鼐汇编.崇祯历书[M].上册.上海:上海古籍出版社,2009.351.

36 (清)王锡阐.晓菴新法·自序[A].薄树人.中国科学技术典籍通汇·天文卷[Z].第6分册.郑州:河南教育出版社,1995.433.

37 孙承晟.明清之际士人对西方自然哲学的反应——以揭暄《昊书》和《璇玑遗述》为中心[D].中国科学院自然科学史研究所.2005.

38 (清)揭暄.璇玑遗述·象纬亿证[M].光绪二十五年(1899)刻鹄斋本.

39 (清)游艺.天经或问前集·常静天[A].薄树人.中国科学技术典籍通汇·天文卷[Z].第6分册.郑州:河南教育出版社,1995.197.

40 宁晓玉.试论王锡阐宇宙模型的特征[J].中国科技史杂志.2007,28(2):123—131.

41 (清)梅文鼎.梅氏丛书辑要·历学疑问二·论天重数二[M].卷47.同治十三年(1864)刻本.13a—14a.

42 (清)李明徹.圜天图说·浑天说[A].四库未收书辑刊[Z].4辑26册.北京:北京出版社,2000.236—238.