穴位埋植蛋白线疗法对脑性瘫痪患儿运动功能的影响

2011-02-03赵兵

●赵 兵

穴位埋植蛋白线疗法对脑性瘫痪患儿运动功能的影响

●赵 兵

目的:观察穴位埋线疗法对脑性瘫痪患儿的临床治疗作用。方法:90例符合入选标准的脑性瘫痪患儿按就诊时间、性别分为观察组﹙针刺加综合康复治疗﹚和对照组﹙综合康复治疗﹚,连续治疗3个月。治疗前和治疗结束后分别进行粗大运动功能量表评估。结果:穴位埋线观察组总有效率95%,优于对照组80%(P<0.01﹚。观察组粗大运动功能量表评分高于对照组(P<0.01)。结论:穴位埋线能促进脑性瘫痪患儿功能恢复。

穴位埋线 脑性瘫痪 粗大运动功能 康复

穴位埋植蛋白线疗法简称穴位埋线疗法是根据针灸学理论,将针刺、中药学和现代物理学有机结合的产物,运用特制的针具将医用蛋白组织埋入穴位,通过这种异体蛋白组织对穴位产生持久而柔和的生理、物理和生物化学的刺激,以此达到治疗疾病的目的。小儿脑性瘫痪(简称脑瘫)是胎儿及婴幼儿期发育中脑的非进行性损伤及缺陷所造成的运动障碍及姿势异常,可伴有不同程度的智力低下、惊厥、心理行为异常,感知觉障碍及其他异常[1],临床多表现为四肢、颈、腰部肌力差及肌张力不平衡等为主要特点,针刺穴位对儿科杂病如“五迟”、“五软”、“五硬”等疗效亦见报道。如果给以穴位长久而柔和的刺激[2],对于肌力提高及肌张力改善势必收到事半功倍的效果。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象 2007年8月~2011年1月在本院儿童康复中心接受治疗的脑瘫患儿共计90例,患儿病情均符合诊断标准[3],粗大运动功能量表(the GrossMotor Function Measure ,GMFM)[4]评分为﹙21.46 ±4.61)。分为观察组和对照组,观察组45例,其中男29例,女16例,年龄6~34个月,平均﹙13.6±7.2﹚个月,有明显窒息缺氧史者32例,有早产史38例,痉挛型17例,肌张力低下型20例,手足徐动型2例,混合型6例。对照组45例,其中男32例,女13例,年龄6~36个月,平均﹙15.9±8.4﹚个月,有明显窒息缺氧史者30例,有早产史32例,痉挛型18例,肌张力低下型21例,手足徐动型1例,混合型5例。排除标准:其他病因致中枢性运动障碍者;单纯性运动功能障碍者。两组患儿在年龄、性别、病情严重程度及家庭经济水平、家长受教育水平等方面无显著性差异。

1.2 治疗方法 根据脑瘫患儿类型及临床症状给予相应康复治疗,具体治疗措施包括神经发育疗法[5]及脑细胞营养药物治疗等。其中神经发育疗法由专职治疗师施行,1岁以内患儿采用Vojta法中的反射性翻身和反射性腹爬两种诱导手法;1岁以上患儿采用Bobath法中的反射性抑制手法,反射性促通手法,关键点控制及叩击手法共4种方法,均为每日治疗2次,每次30分钟。脑细胞营养药物选用神经节苷脂注射液20mg﹙山东齐鲁制药厂﹚加入到10%葡萄糖溶液50ml中静脉滴注,每日1次,连续滴注15d为1个疗程,停药15d后再进入下1个疗程治疗。

观察组在上述治疗基础上采用穴位埋线疗法,以体部穴位为主,头部穴位及功能反射区为辅。取穴①体穴:每次取6~10穴,以循经取穴和分部取穴相结合按病变累及部位,痉挛型脑瘫取拮抗肌部位穴位及手足少阳经穴,手掌屈曲、拇指内收取合谷或后溪,足掌跖屈取陷谷或解溪;肌张力低下型取手足阳明经穴;手足徐动型取足少阴、足厥阴、手少阳经穴;②头穴:每次取2~3穴,不足10个月患儿,取百会、大椎,足运感区;10个月以上患儿取百会、大椎,足运感区、感觉区、运动区、平衡区。具体操作方法如下:选择好合适体位,固定后选穴定点。局部常规消毒,穿戴一次性隔离衣、帽、口罩、手套、铺放洞巾。将蛋白线(头部取用0.3~0.5cm,体部取用0.6~1.0cm,中国中医研究院众益科学技术开发公司生产)穿入一次性埋线针内(江苏镇江高冠医疗器械有限公司生产)。将一次性埋线针刺入穴位内,得气后,缓慢地边退针身边推针芯,退针身大约1cm后,取出埋线针。压迫针孔片刻,贴敷创伤贴,平卧2小时,3日内避浸水。半月后可进行下一次治疗,3个月为1疗程(共6次)。休息20天后可进行下1个疗程。

1.3 评估标准 采用GMFM在治疗前和治疗3个月后分别进行评定,检查功能区得分=检查功能区得分之和/检查功能区数。1岁半以内患儿评估时加分以抓握、站立、独立3项达到6分标准记为9分,到3分标准记为6分。疗效判定标准为显效:治疗后主要运动功能评分在12分以上或各项总分进步之和达到20分以上,运动发育达到正常同龄儿,伴随症状,病理反射及异常姿势消失,原始反射残存,肌张力正常;有效:主要运动功能评分在6分以上或各项总分进步之和达到10分以上,运动发育与同龄儿相差≤3个月,伴随症状改善,病理反射消失,原始反射残存,肌张力轻度增高或降低;无效:各项总分进步之和小于10分,运动发育有所改善,异常姿势改善不明显,病理反射,原始反射存在,肌张力明显增高或降低。

1.4 统计学方法 采用SPSS10.0统计软件包进行χ2检验和t检验。

2 结果

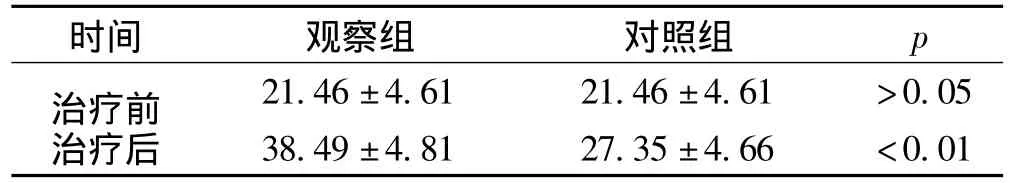

治疗前两组间GMFM评分无显著性差异(P>0.05),治疗后则有非常显著性差异(P<0.01),见表1。观察组显效14例,有效29例,无效2例,总有效率95%,对照组显效9例,有效27例,无效9例,总有效率80%(χ2=7.008,P <0.05)。

表1 两组GMFM及DQ评分比较(±s)

表1 两组GMFM及DQ评分比较(±s)

时间 观察组 对照组p治疗前21.46±4.61 21.46±4.61 >0.05治疗后38.49±4.81 27.35±4.66 <0.01

3 讨论

穴位埋线疗法是针灸的延伸,即是一种中医传统疗法现代化。它是将人体可吸收的蛋白线埋入穴位,此蛋白线在人体内半月后可完全吸收,从而达到长效刺激穴位,疏通经络的作用。

小儿脑瘫的病理变化为大脑皮层神经细胞变性,坏死,纤维化,导致大脑传导功能失常。康复治疗可促进脑细胞功能重建,其机制为外周刺激作用于大脑皮层,诱发潜伏通路和突触启用。在发育某一时期,局部脑细胞的损伤或丧失,可由邻近脑细胞通过轴突绕道投射,树突出现不寻常的分叉或产生新的神经突触等形式达到代偿的目的[6]。

小儿脑瘫属中医的“五迟”、“五软”、“五硬”的范畴,多因先天禀赋不足,肝肾受损,心脑发育不全,以致精血不能注入筋骨,营于四末,或由胎中受抑,难产产伤,病后脑髓失养,或感受热毒,内陷厥阴等导致经脉受阻,气血损耗,筋脉受伤,肢体废而不举而成。方取足三里培补后天,养气血而荣筋骨,取合谷、三阴交、血海行气活血,化瘀去滞,“治痿独取阳明”,取肩髃、曲池运行气血,阳陵泉为筋会,配环跳强筋壮骨,通经活络。配取大椎,百会属督脉而通诸阳,临床研究表明,针刺大脑皮层相应功能区可以改善局部血液供应,促进脑细胞的功能代谢,达到恢复临界细胞功能的作用[7]。近年来,穴位埋线治疗脑瘫多见报道[8],利用线体对穴位的持续刺激作用治疗疾病的方法,可避免长期针刺对局部的不良刺激和反应,又可以达到针灸刺激穴位的持续效果,提高穴位的兴奋性和传导性,从而弥补了针灸原有的扎针时间短、扎针次数多、疗效不持久、病愈后不易巩固的缺陷。综上所述,穴位埋线同时配合综合康复治疗,能够明显改善患儿运动功能障碍及异常姿势,进一步证明中西医结合康复治疗小儿脑性瘫痪临床疗效肯定。

[1]李树春,李晓捷.儿童康复医学[M].北京:人民卫生出版社,2006:179.

[2]陆 健.长效针感疗法的临床观察[J].中国针灸,1987,7(1):1.

[3]林 庆.小儿脑瘫的定义、诊断条件与分型[J].中华儿科杂志,1989,27(3):162 -163.

[4]史 惟,廖元贵,杨 红,等.粗大运动功能测试量表与Peabody粗大发育表在脑性瘫痪康复疗效评估中的应用[J].中国康复理论与实践,2004,10(7);423 -424.

[5]陈秀捷,李晓捷小儿脑性瘫痪的神经发育学治疗法[M].河南:河南科学技术出版社,2004:189 -199.

[6]胡亚美,江载芳.诸福棠实用儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2002:126-127.

[7]刘振寰,张宏雁.头针为主治疗小儿脑性瘫痪210例临床观察[J].中国针灸,1999,19(11):651.

[8]余惠华.穴位埋线治疗少儿脑性瘫痪100例[J].中国针灸,1999,19(7):428.

山东省济宁市第一人民医院(272100)