试论连词“就是”

2011-01-29池爱平

池爱平

(温州大学人文学院,浙江温州325035)

现代汉语中,“就是”既可以是副词、连词,也可以是助词。作为连词,“就是”表示假设兼让步,相当于“即使”。目前学术界关于“就是”的研究大多集中在共时研究上,有关连词“就是”的历时研究却很薄弱,那么连词“就是”何时成词,如何成词,发展脉络如何?其词汇化的动因和机制又是什么?这些问题都值得我们更深入地探讨。

1 连词“就”的来源

连词“就是”的来源与连词“就”有密切关系,因此有必要先探讨连词“就”的来源。

《说文解字》:“就,高也,从京从尤。”《孔广居注》:“古时洪水横流,故高丘之异于凡者人就之。”可见“就”原是个“空间位移”义的动词,表示“到……去”。最初产生于先秦时代。如:

昔圣王之处士也,使就闲燕;处工,就官府;处商,就市井;处农,就田野。①该句引自《国语》卷六。

上例中,“就”后接处所宾语,表示“到……去”,“就”在这里显然是一个具体的空间位移动词。由于位移动词涉及到距离的长短,因而“就”进一步引申为“靠近,趋近,接近”义。如:

憯凄增欷兮薄寒之中人,怆恍懭悢兮去故而就新,坎廪兮贫士失职而志不平,廓落兮羁旅而无友生。②该句引自《楚辞》卷八九。

夫凡人之情,见利莫能勿就,见害莫能勿避。①该句引自《管子.禁藏第五十三》。

上例中“去故”与“就新”相对,“就”与“避”相对,“就”为“靠近”义。从这两例可以发现,“就”后所接成分逐渐由具体向抽象转化,由空间义隐喻投射到行为、思想等领域,语义逐渐虚化。以上三个例子“就”所在的句式可表示为“Nl+就+N2”,“就”与N2构成动宾式。

“时间概念在几乎所有已知人类语言中都是以空间概念为基础建立起来的。”[1]由于“靠近”表示的是空间距离近,通过隐喻机制,动词“就”的语法功能逐渐扩展,不仅表示空间上的位移,而且由这种空间距离上的“接近”引申为时间距离上的“靠近”。秦汉以来,“就”表示时间上的“靠近”,以某一动作的发生为参照点,表示两个动作前后发生的时间很近。如:

礼男娶女嫁何?阴卑不得自专,就阳而成之,故《传》曰:“阳倡阴和,男行女随。②该句引自《白虎通义》卷九。

布薪若一火就燥,平地若一水就湿,草木畴生,禽兽群居,物各从其类也。③该句引自《大戴礼记·劝学》。

布曰:“……今彭王已死,臣生不如死,请就烹。”④该句引自《史记》卷一○○。

上例中,第1句中的“就”与另一动词性成分之间可以用“而”连接,“而”连接的是动词“就”和另一个动词,句式可表示为“就+NP+而+VP”。第2句中,“湿”和“燥”是使动用法,义为“变得潮湿、变得干燥”,句子可替换为“就之而湿/燥”,动词“就”的目的是使之湿或干燥。同样在第3句中,句子可替换为“就之而烹”,“就”的目的是烹。从后两句可以发现,句子省略了“就”后宾语和连接词,即句式为“就VP”,并且“就”和VP之间是行为和目的的关系。

语义层面上,“就”已由空间意义演变为时间意义,并由表时间关系变为表逻辑关系,这是动词“就”向副词“就”虚化的语义基础。

从句法位置上看,“就”所表示的动作总是先于VP这个动作发生,句子中形成两个动词,句式为“就+VP”,这样句子就形成连动结构。“就多数情况而言,词汇的语法化首先是由某一实词句法位置改变而诱发的。”[2]而“就”处于这样的一种连动结构中,这正是促使“就”语法化,使动词“就”向副词虚化的结构基础。魏晋以后,“就”逐渐失去了空间位移上的“靠近”这一语义特征,语法功能也逐渐扩大。随着这一句式使用频率的上升,其意义变得越来越空灵,此时“就”已不再指具体的位移动作,而是用来强调后面发生的动作,“就”后的动词上升为语义的重心,成为主要动词,“就”则逐渐退出了主要动词的位置。此时句子在句法上则需要重新分析:“就”显然退居状语的位置,修饰紧接其后的VP,这样“就”便获得了副词的功能,表示前后相承。

假设连词“就”源于时间副词“就”。语义上,假设连词“就”表示一种未来的暂未实现或不可能实现的纯主观假定事件,因而时间副词与假设连词“就”在事件发生的时间观念上具有一致性。连词“就”在中古时期已有用例,如:

使者曰:“迁都之事,不闻其计,就有未露,何所承受?”⑤该句引自《后汉书》卷七一。

帝曰:“就令亡还,适见中国之弘耳。”⑥该句引自《晋书》卷二。就有人问者,犹当辞以不解。⑦该句引自《全三国文》卷五十一。

从句子的结构形式上看,“就”前的主语不明显或不存在,“就”开始引导分句,且一般居于分句的句首,还常与“尚、犹”等副词连用,有时还用于疑问句中,表示后一结果是对前一小句结果实现后的提问,如第1句。由于源词“就”有接近义,也就是尚未达到,因而,连词“就”后接的仍然是尚未发生的事情或者不可能实现的事情,如第2句属于不可能实现的假设,而其余的例子属于暂未实现的假设。由于是尚未达到的现实,因而句子的虚拟性程度高,“就”成为连词就越确定。上述例子中,这种假设与结果在语境上往往是相背的,前一分句表示退一步姑且承认所假定的事实,但结果或者作者的主观态度不会发生改变,“就”获得了让步语义。至此,“就”获得了连词的功能。

2 连词“就是”的形成

上文考察了连词“就”的来源。而连词“就是”的形成很大程度要归结到“就”的本体角色上。只有在“就”成为假设连词的条件下,“就是”的连词功能才能自然形成,也只有这样才能使得它们始终保持语法性能的同步。当“就”已具有连词功能后,常用于判断动词“是”前。当“就是”后接NP时,“就是”为跨层结构,即“就是”属于由“本来不在同一层次上的相邻成分发展为词”[3]330的情况,这一关键性的发展为“就是”的成词做了必要的铺垫,初见于元代。如:

旦儿云老爷休道是一桩事,就是十桩事,您孩儿也依的。①该句引自无名氏《全元杂剧·锦云堂暗定连环计》。

且莫说是个百姓,就是朝除官员,怎出的俺手?②该句引自岳伯川《全元杂剧·吕洞宾度铁拐李岳》。

上述例子中,“就是”与“休道是、莫说是”相对,显然“就是”还未凝固成词,“就”为假设连词,而“是”为判断动词,“就是”可以理解为“即使是”。“就是”后接NP,在这里“是”的判断性还是很明显的,“就”与“是”之间存在语音停顿。此时句子的结构层次为:[就+(是+NP)],“就”和“是”不在同一个句法层次上。在语境上,让步连词表示的是一种假设让步,即事件发生的虚拟性程度高,而在上述例中,显然“就是”后所接的名词性成分,大多是现实中存在的人或物,即现实性高,因而“就是”还没有获得让步语义。

随着跨层结构“就是”使用频率的增加,“就是”后不仅可以接名词性成分,而且也开始接谓词性短语或者主谓短语。如:

旦员外,你倒在雪里,就是别人背了你回来,也要与他些酒钱。③引自《全元南戏·杀狗记》。

丑如今那个不晓我与大哥做了朋友,好不奉承我,就是半夜回去,他每还要打扫一条洁净街道与我走,谁敢欺负我!④引自《全元南戏·杀狗记》。

上述例子中,“就是”后均为谓词性成分。当“就是”后接名词性成分时,“是”判断性很强,“是”附于后接成分;而“就是”后接谓词性成分时,“是”判断性显然减弱,这种弱化表现在省略“是”后,句子的语义不会受到影响,是一个焦点标记词。从功能上看,上述例子的句式都表现为“就是……也……”,在这种结构中,句子的重心往往在后一分句,即“也……”这一分句。相比之下,“就是……”的语义地位就降低了,这也是促使“是”不再独立存在而逐渐前附于连词“就”的重要因素。“处于非语义重心地位的语段中最容易发生句法成分间边界失落的变化,如果一个语段不在语言使用者注意的核心范围之内,那么其中的成分之间的关系就容易模糊化,这是语言发展变化中的一条规律。”[3]329随着这种结构的频繁使用,“就”与“是”之间没有语音停顿,“是”逐渐附于前者“就”,“汉语的两个音节构成一个标准音步,一个标准音步就是一个标准韵律词。”[4]“汉语的自然音步是‘右向音步’,即不受句法、语义影响和限制的‘自然音步’的实现方向是由左向右的。”[5]于是处于句首的跨层结构“就是”构成了一个标准音步,即标准韵律词。随着使用频率的升高,“就是VP”发生了重新分析,结构层次为[(就+是)+VP],“是”逐渐附于“就”,“就是”逐渐词汇化,这符合汉语词汇双音化的趋势。

也就是说,“就是”词汇化的过渡阶段形成于元代。然而元代时“就是”作为连词的使用频率不高,这种功能只有到了明以后,使用频率才逐渐增高。如在明代作品《西游记》中,连词“就是”的使用频率就多达77例,可以看出,明代以后“就是”的让步连词功能更加稳固了。例如:

无方别访,果然容易,就是游遍海角天涯,转透三十六天亦是小可。⑤分别出自《西游记》第二十六回、第九回、第十七回。

龙王问计,军师道:“行雨差了时辰,少些点数,就是那厮断卦不准,怕不赢他?那时捽碎招牌,赶他跑路,果何难也?”⑥分别出自《西游记》第二十六回、第九回、第十七回。

这番苦战难分手,就是活佛临凡也解不得围。⑦分别出自《西游记》第二十六回、第九回、第十七回。

上例中,从句子的紧密程度来看,“就”连接的分句既可以和后面的分句间用逗号隔开;也可以不用逗号,形成紧缩句。从句子的格式上看,“就是”引导分句,且一般居于分句的句首,“就是”往往与“也、亦”等副词连用,形成“就是A,也B”句式,A与B各有自己独立的谓语,共同组成主从复句。另外,“就是”也可以不与副词连用,可以通过后面分句的反问语气来表达不具现实性的结果,如上例第2句。从语境上来看,“就是”后所接的分句往往是现实中不可能实现或暂未实现的事件,往往现实性很弱,虚拟性就很强,这样“就是”成为连词的性质就愈稳定。上例中除了第1句外,其余属于事件暂时未实现,只是说话人的主观假定,而第1句的假定事件不可能实现,并且在语境中,不管A部分的现实能否实现,说话人的主观态度都不会改变,表示的是一种相背的语义关系。综上,不论让步连词“就”还是“就是”,语境因素在其形成的过程中起着重要的作用。

从以上分析中,我们认为“就是”已完全获得了连词功能。并且随着其使用频率的增加及其连词性的确立,其用法也不断成熟。尤其在清代得到进一步发展,主要体现在以下方面:

“就是A,也B”的句式中可插入较长的补充叙述成分。例如:

王夫人道:“阿弥陀佛,不当家花花的!就是坟里有这个,人家死了几百年,这会子翻尸盗骨的,作了药也不灵!”①分别出自《红楼梦》第二十八回和第二十四回。

你但凡立的起来,到你大房里,就是他们爷儿们见不着,便下个气,和他们的管家或者管事的人们嬉和嬉和,也弄个事儿管管。②分别出自《红楼梦》第二十八回和第二十四回。

“就是”还可以与“一定、尚且”等不常用的副词连用。例如:

难得你们有此志气,将来必成正果。就是夫人不肯收留你们,我贫道一定要替你们作主!使你们个个成仙的。③分别出自《八仙得道》第八十六回和第七回。

数既前定,就是玉帝之尊,受这两畜闲气,尚且奈何不得!何况你我,更何况他人呢?④分别出自《八仙得道》第八十六回和第七回。

3 连词“就是”与“便是”的历时替换

“连词在它发展的过程中,有一个特点,即同义者竞争,往往是相对地集中在一个历史时期涌现出成组成批的同义连词,经过一次又一次的‘竞争’,同义连词在竞争的历史过程中逐步定型,最后成为现代汉语使用的连词。”[6]前期和同期的文献中已活跃着一批同类连词如“即是”、“便是”、“纵是”等。例如:

即是洲中柳,嘶蝉急暮条。⑤该句引自唐·喻凫《龙翔寺寄李频》。便是花中倾国容,牡丹露泣长门月。⑥该句引自唐·李咸用《绯桃花歌》。纵是了然云外客,每瞻瓶几泪还流。⑦该句引自唐·王镕《哭赵州和尚二首》。

从构成来看,“即是”、“便是”等都属于“连词+是”的组合。在汉语语法史上,“X是”组合具有能产性。这种格式由于运用广泛,势必会对“就是”产生强烈的同化作用,并最终促成其意义与功能的转化。所以连词“就是”的形成还涉及到类化机制对其形成的影响。所谓类化是指“如果同一范畴的两个或多个词语或结构有着共同的语义基础、句法位置,且发生演化,那么它们一般会朝着同一方向发生相同或相近的演化,它是语法化或词汇化的重要机制之一。”[7]相比之下,“便是”对“就是”的类化影响最为直接和显著,二者之间是一种不平衡的历时替换关系。从大量语料考证,可以发现“就是”与“便是”的意义和用法基本一致,这里不详细阐述。以下主要从它们各自产生的年代及其使用频率这两个方面来论证二者之间的继承关系。

3.1 产生年代

首先,“便+是”问世在前,始于汉代;而“就+是”始于元代。作为跨层结构的“就+是”是仿自“便+是”,意义和用法与“便+是”基本一致。例如:

朕即与之,便是裂士,何须复廓。⑧该句引自《全后魏文》卷一。就是我老子,我也不放他。⑨该句引自无名氏《全元杂剧·刘玄德醉走黄鹤楼》。

随着“便”与“是”的粘合度加深,已演变为一个整体,即假设连词“便是”,产生于魏晋南北朝;而“就是”产生于元代,但元代时例子仍然很少,明代“就是”数量逐渐增多。例如:

元康曰:“两雄交战,岁月已久,今得大捷,便是天授,时不可失,必须乘胜追之。”⑩该句引自《北齐书》卷二四。

便是再立我萧宗,重兴我梁国,亿兆黎庶,咸蒙此恩,社稷宗祧,曾不相愧。○11

3.2 使用频率

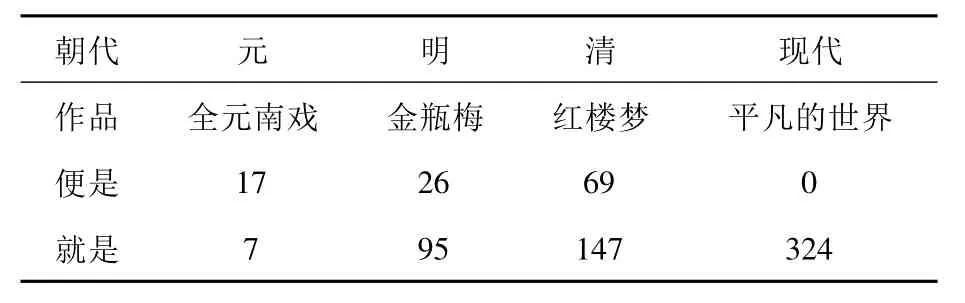

表1反映的是对“便是”与“就是”作为连词的使用频率。我们可以观察到,当“便是”作为连词的用法在总量上不断减少的时候,却正是它表示连词的功能及用法最广泛的时候,到现代汉语已经消失了。反观连词“就是”,在这期间不仅在数量和用法上达到顶峰,并继续广泛使用于现代汉语中。

表1 连词“便是”与“就是”的使用频率

4 结语

连词“就是”产生于元代,发展和成熟于明清,在现代汉语中继续广泛使用。其演化过程大致经历了两个阶段。其一,跨层结构“就是”的形成,其中“就”为连词,“是”为系词,此时“是”常接名词性成分,这一阶段属于词汇化阶段。其二,随着“就+是”的使用频率不断上升,“是”后更多的接谓词性成分,判断性减弱,在韵律规则的作用下,二者结合越来越紧密,稳固程度也越来越高,当“就是”位于分句句首,且后面所接成分还可以是分句时,此时“就是”已获得连词功能,这个阶段属于语法化阶段。每一阶段均昭示了一种影响词汇化机制和语法化机制的重要因素:频率因素、句法位置因素、韵律因素等。除此之外,或许还有类推机制的影响,早在“就是”形成之前,便已存在着与之语义和功能相同的“便是”,二者之间存在继承关系。随着社会的发展,遵循语言中的同义竞争原则,最终,“就是”完成了对“便是”的替换。

[1]张敏.认知语言学与汉语名词短语[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[2]刘坚,曹广顺,吴福祥.论诱发汉语词汇语法化的若干因素[J].中国语文,1995(3):161-169.

[3]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展[M].成都:四川民族出版社,2002.

[4]冯胜利.汉语韵律句法学[M].上海:上海教育出版社,2000:78.

[5]冯胜利.论汉语的“自然音步”[J].中国语文,1998(1):40-47.

[6]李英哲,卢卓群.汉语连词发展过程中的若干特点[J].湖北大学学报,1997(4):49-55.

[7]叶建军.疑问副词“莫非“的来源及其演化[J].语言科学,2007(3):10-20.