纳米级小肽螯合铜对小白鼠铜排泄和免疫指标的影响

2011-01-27王卫国张天勇

王卫国 张天勇

纳米级小肽螯合铜对小白鼠铜排泄和免疫指标的影响

王卫国 张天勇

试验的目的是考查以硫酸铜、碱式氯化铜、蛋氨酸铜、纳米铜和纳米小肽螯合铜等不同铜源供给形式对小白鼠铜排泄和血液免疫指标的影响。试验将120只18日龄小白鼠随机分为Ⅰ(小肽+硫酸铜组)、Ⅱ(硫酸铜组)、Ⅲ(碱式氯化铜组)、Ⅳ(蛋氨酸铜组)、Ⅴ(纳米铜组)和Ⅵ(纳米小肽螯合铜)等6个处理组,每个处理组设4个重复,每个重复5只小白鼠。饲喂试验分0~5、6~12、13~19、20~26和27~33 d 5个阶段。其中0~5 d为预饲期,后4个阶段为试验期。预饲期和试验期各处理组采用相同的基础日粮。试验期Ⅰ~Ⅵ组饲粮铜的含量(以铜计)在6~12、13~19、20~26和27~33 d 4个阶段分别为2.5、5、10及15 mg/kg。结果表明,纳米小肽螯合铜组小鼠的铜排泄量显著低于其它各组。饲喂第2、3、4阶段,纳米小肽螯合铜组小鼠的血清免疫蛋白IgG、IgM、IgA、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)及白介素-2(IL-2)均极显著(P<0.01)高于其它各组。

小白鼠;纳米级小肽螯合铜;铜排泄;免疫指标

铜是饲养动物必需的微量元素,有重要的营养生理功能。同时对动物的免疫系统及抗氧化应激也有强烈影响。但不同铜源的生物利用效率不同[1]。铜元素的总利用率较低,但促进幼小动物生长作用明显,导致饲料中铜元素超量添加的情况比较普遍,从而造成动物粪便中铜排泄量高,污染环境以及资源浪费等问题[2]。因此,近年来,寻求具有高吸收利用率的铜源成为饲料研究的热点之一。

纳米小肽螯合铜是一种新的有机铜源,有关纳米小肽螯合铜在动物饲养中的应用效果的研究鲜见报道。本试验选择小白鼠作为试验靶动物,研究在日粮中添加不同剂量的豆粕酶解小肽+分析纯硫酸铜、分析纯硫酸铜、碱式氯化铜、蛋氨酸铜、纳米铜和本实验室制备的纳米小肽螯合铜对小白鼠的铜排泄和主要免疫指标的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

纳米小肽螯合铜由本实验室制备,平均粒度为216.6 nm。豆粕酶解小肽,本实验室制备;硫酸铜、碱式氯化铜、蛋氨酸铜和纳米铜从市场购得。

IgG、IgM、IgA、定量ELISA试剂盒、小鼠白介素-2(IL-2)ELISA试剂盒、小鼠类胰岛素样生长因子-I(IGF-I)ELISA试剂盒均购于上海西唐生物科技有限公司。

1.2 试验动物及分组

130只18日龄健康昆明种小白鼠预饲5 d,挑选120只发育良好、体重差异不显著的小鼠随机分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ6个处理组,每个处理组设4个重复,每个重复5只小白鼠。各重复间的雌雄数相等,雌雄分笼饲养。分组情况见表1。

表1 试验小白鼠分组情况

1.3 试验用饲粮及组成

基础饲粮组成及各项营养指标见表2,其中Cu含量为1.36 mg/kg饲料,粗蛋白含量为13.68%,均为实测值。

表2 小白鼠基础日粮组成

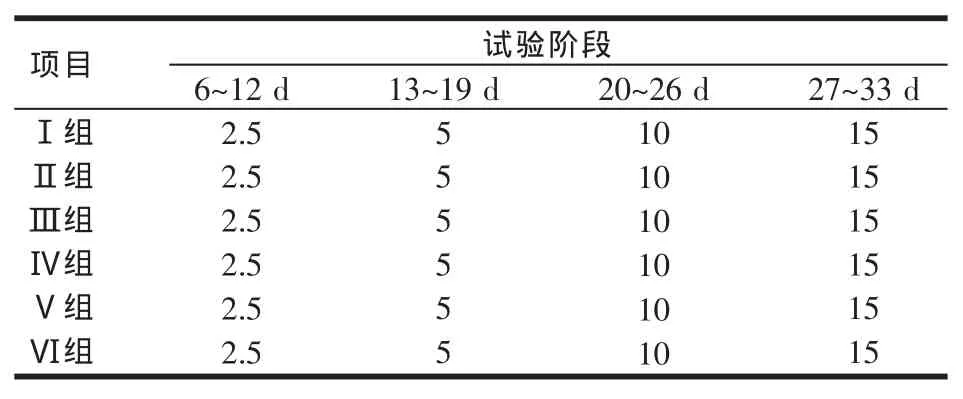

试验中分别以饲料级硫酸铜、碱式氯化铜、蛋氨酸铜、纳米铜、纳米小肽螯合铜为原料调节基础日粮中铜含量,将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ6个处理组所需日粮Cu含量配制成表3所示值。我国国家标准GB14924.3《实验动物小鼠、大鼠配合饲料》中推荐的小鼠日粮铜含量为大于等于10 mg/kg,而小鼠的营养需要量为5 mg/kg左右。这其中考虑了铜的利用率问题。本试验的4个阶段中铜的供给量分别设为2.5、5、10、15 mg/kg,目的是考查不同剂量、不同铜源对小鼠铜利用效率和主要免疫指标的影响。

表3 各处理组铜的添加量(mg/kg)

1.4 试验阶段划分与饲养管理

动物试验室预先清洁,熏蒸消毒。小鼠饲喂试验期为 33 d,分为 0~5(预饲期)、6~12、13~19、20~26 和27~33 d 5个阶段,在试验期内,Ⅰ(对照组)、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ等6个处理组中,同一个阶段日粮的铜添加量(以铜计)保持一致,自由采食、饮用去离子水。试验动物同室、同架,雌雄分笼饲养。采用自然光照明,通风良好,室内温度18~25℃,相对湿度35%~55%。

1.5 测定项目与方法

1.5.1 饲料和粪便铜含量的测定

饲料样品铜含量的测定:参照GB/T 5009.13—2003干灰化法测定。

粪便中铜含量的测定:于第12、19、26和33 d分别从各组中收集粪便并置于恒温烘箱中烘至恒重,经消化试验处理,定容,然后按照GB/T 5009.13—2003干灰化法测定。

1.5.2 血液生化免疫指标的测定

观察并记录动物的一般表现、行为、中毒症状及死亡情况。

血常规分析:在动物试验期的第12、19、26和33 d,摘除眼球采血,加肝素制备抗凝血进行红细胞、白细胞及淋巴细胞测定。

免疫指标测定:在动物试验期的第12、19、26和33 d,摘除眼球采血,制备血清,采用专用试剂盒测定小鼠胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、小鼠白介素-2(IL-2)及血清免疫蛋白IgG、IgM和IgA。

1.6 数据处理

数据经Excel处理后,实验数据用SAS9.0统计软件进行相应的方差分析和LSD检验,试验数据以平均值±标准差(M±SD)表示,以 P<0.05为显著水平,P<0.01为极显著水平。

2 结果与分析

2.1 不同铜源对小鼠铜吸收的影响(见表4)

表4 不同铜源组对小鼠铜排泄量的影响(n=3)(mg/kg排泄物)

由表 4 可知,在小鼠饲养的 6~12、13~19、20~26 d 3个阶段,纳米小肽螯合铜组(Ⅵ组)小鼠的铜排泄量均极显著低于其它各组(P<0.01),表明在低剂量和正常剂量铜采食量的条件下,纳米小肽螯合铜的生物学效价最好。在第4阶段(27~33 d),由于过量添加铜(15 mg/kg饲料),且小鼠体组织铜沉积是有限的,造成多余的铜大量排出体外。相对而言,纳米小肽螯合铜组(Ⅵ组)的铜排泄量除显著高于Ⅳ组外,极显著低于其它各组。总体而言,纳米小肽螯合铜的生物学效价好于其它铜源。

由表4还可看出,蛋氨酸铜组(Ⅳ组)小鼠在6~12 d、20~26 d两个阶段的铜排泄量仅高于纳米小肽螯合铜组,而显著低于其它各组,而在第27~33 d铜的排泄量极显著低于其它各组,表明蛋氨酸铜也具有较高的生物学效价。无机铜源包括硫酸铜、碱式氯化铜、纳米铜在高剂量(10~15 mg/kg饲料)添加条件下,小鼠的排泄物中铜排泄量较高。

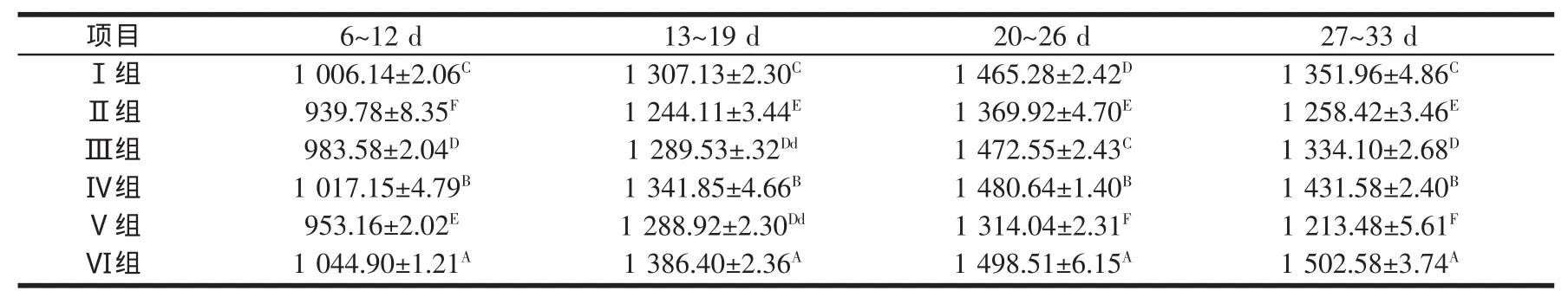

2.2 不同铜源对小鼠血清免疫蛋白IgG、IgM、IgA的影响(见表 5、表 6、表 7)。

由表 5可见,在 6~12 d和 13~19 d,各不同铜源组小鼠的血清IgG随饲料铜含量由2.5 mg/(kg饲料)增加到5 mg/(kg饲料)而呈提高趋势,两个阶段均以纳米小肽螯合铜组小鼠的IgG提高极显著(P<0.01)。而以蛋氨酸铜和纳米铜的增强效果次之。在20~26 d,小鼠的IgG水平各组间差异极显著(P<0.01),其中以纳米小肽螯合铜组最高,蛋氨酸铜组次之,碱式氯化铜组排在第三位。而对照组、硫酸铜组、纳米铜组则较第二阶段的IgG水平有下降,表明此铜剂量下不能再提高小鼠的血清IgG水平。在27~33 d,各组饲料铜水平增加到15 mg/(kg饲料),各组小鼠的血清IgG水平与20~26 d阶段相比均出现下降,表明超量添加各类铜源,均不能进一步提高小鼠血清免疫球蛋白IgG水平,反而可能造成负面影响。

表5 不同铜源对小鼠IgG的影响(n=3)(μg/ml)

表6 不同铜源对小鼠IgM的影响(n=3)(μg/ml)

表7 不同铜源对小鼠IgA的影响(n=3)(μg/ml)

由表 6可知,在 6~12、13~19 和 20~26 d三个阶段,各不同铜源组小鼠的血清IgM水平随饲料铜含量增加而提高,各组间差异显著。而各阶段纳米小肽螯合铜组小鼠的IgM极显著(P<0.01)高于其它各组。蛋氨酸铜对小鼠血清IgM的提高效果次之。在27~33 d,小鼠的血清IgM水平与第三阶段相比,除纳米小肽螯合铜组略有增加外,其他各组均有下降,表明超量添加各类铜源,均不能进一步提高小鼠血清免疫球蛋白IgM水平。

由表7可知,在前三个饲喂阶段,不同铜源组小鼠的血清IgA水平随饲料铜含量增加而提高。第一阶段,纳米小肽螯合铜组和蛋氨酸铜组小鼠的IgA水平极显著(P<0.01)高于其它各组。在后三个阶段,纳米小肽螯合铜组小鼠血清IgA水平极显著高于其它各组(P<0.01),蛋氨酸铜组对IgA的提高效果次之,也极显著高于其他三组。在27~33 d,小鼠的血清IgA水平与第三阶段相比均有下降,表明超量添加各类铜源,不能进一步提高小鼠血清免疫球蛋白IgA水平。

2.3 不同铜源对小鼠血清中胰岛素样生长因子-1(IGF-1)含量的影响

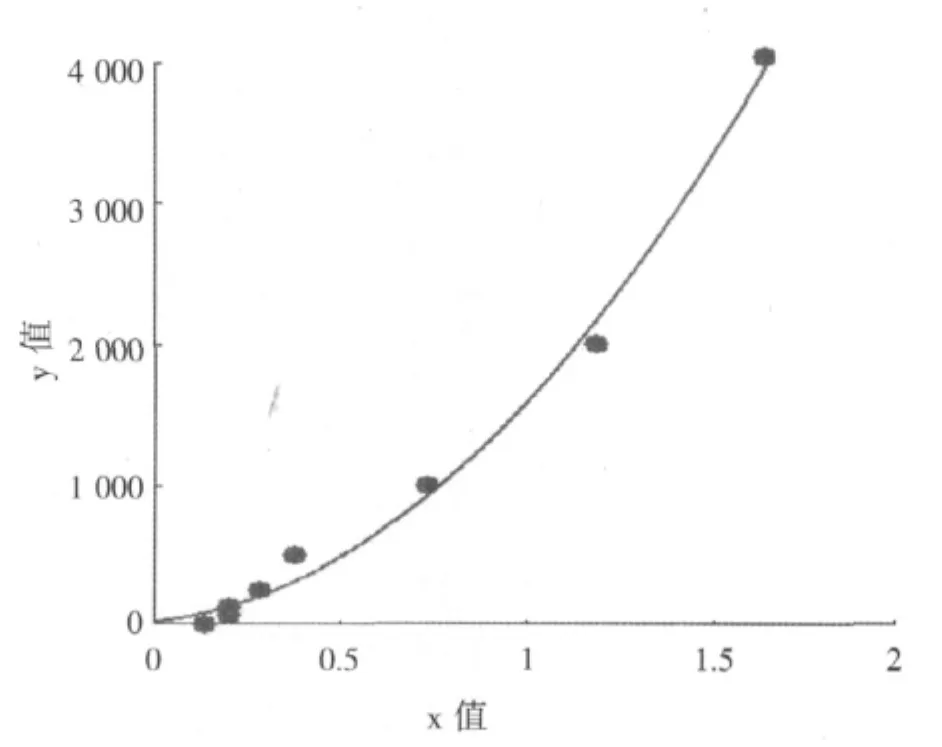

在450 nm处测OD值,IGF-1浓度与OD值成正比,通过绘制标准曲线求出标本中IGF-1浓度(见图1)。由回归系数r2=0.993 40,通过其二次曲线回归方程 y=a+bx+cx2(a=16.359 01、b=309.661 74、c=1 275.603 80)获得检测样品IGF-1的浓度见表8。

由表8可知,各饲喂阶段小鼠血清中IGF-1的含量在不同铜源组间均存在极显著差异(P<0.01)。饲喂纳米小肽螯合铜组的小鼠血清中IGF-1含量极显著高于其它各组(P<0.01)。总的趋势是,随着饲养天数的增加,小鼠血清中IGF-1含量呈下降趋势,提高饲料中铜的含量,并不能提高小鼠血清中IGF-1含量。

图1 IGF-1浓度与OD值的标准二次曲线

表8 不同铜源对小鼠血清中IGF-1含量的影响(n=3)(pg/ml)

2.4 不同铜源对小鼠血清中白介素-2(IL-2)含量的影响

在450 nm处测OD值,白介素-2浓度与OD值成正比,通过绘制标准曲线求出标本中IL-2浓度(见图2)。由回归系数r2=0.992 72,通过其二次曲线回归方程 y=a+bx+cx2(a=44.853 43、b=29.741 78、c=644.881 27)获得检测样品IL-2的浓度见表9。

图2 白介素-2浓度与OD值的标准二次曲线

由表9可知,在整个饲喂期,纳米小肽螯合铜组小鼠血清中的白介素-2极显著(P<0.01)高于其它各组。表明纳米小肽螯合铜可显著提高小鼠血清中白介素-2(IL-2)含量。第一和第二阶段,饲料中铜的含量由2.5 mg/(kg饲料)提高到正常需要的5 mg/(kg饲料)时,除第Ⅲ组小鼠血清中的白介素-2水平略有降低外,其余各组小鼠血清中的白介素-2水平均有提高。而在第三阶段,饲料中铜的含量提高到10 mg/(kg饲料)时,各组小鼠血清中的白介素-2水平均较第二阶段有所降低,在第四阶段,饲料中铜含量达到15 mg/kg饲料,各组小鼠血清中的白介素-2水平均较第二阶段有显著降低,且Ⅱ组和Ⅲ组、Ⅲ组和Ⅳ组之间差异不显著。试验表明,小鼠血清中白介素-2水平随饲喂日龄的增加,先增加后降低,在第20~33 d,超量添加不同来源的铜,不能进一步提高小鼠血清中白介素-2水平。

表9 不同铜源对小鼠血清中白介素-2(IL-2)含量的影响(n=3)(pg/ml)

3 讨论

3.1 不同铜源对小鼠粪铜排泄量的影响

目前,饲用铜源主要有硫酸铜、碱式氯化铜、氨基酸螯合铜(主要为赖氨酸铜、蛋氨酸铜)、蛋氨酸羟基类似物螯合铜、蛋白水解肽螯合铜。不同铜源对饲养动物的铜吸收利用有一定差异。黄志坚等(2007)比较了硫酸铜、烟酸铜和蛋氨酸铜对仔猪铜的生长性能和铜排泄情况,结果表明,三种铜源对仔猪生产性能的影响无显著差异,但粪中铜含量,烟酸铜和蛋氨酸铜组比硫酸铜组分别降低了43.7%、45.7%[3]。何河等(2008)[4]的试验结果也表明,饲喂蛋氨酸铜组仔猪粪中铜排泄量与饲喂硫酸铜组相比显著降低。D.T.Pal等(2010)[5]对比蛋氨酸铜、蛋氨酸锌与硫酸铜、硫酸锌饲喂母羊的效果,在饲喂期第30 d的结果表明,蛋氨酸铜、锌显著提高了母羊肝脏中铜、锌的含量和铜、锌超氧化物歧化酶的活性,极显著降低了粪中铜、锌的排泄量。本试验中纳米小肽螯合铜组断奶小鼠铜排泄量显著低于其它各组,表明小肽螯合铜作为一种有机铜源,可以降低铜的排泄量。而蛋氨酸铜也在第一、三、四阶段表现出类似的效果。纳米小肽螯合铜表现出独特效果的原因,可能是作为多种小肽螯合铜的复合物较单一氨基酸螯合铜或单一小肽螯合铜更适合动物肠道的吸收和更易于到达结合位点而被动物体内利用。

3.2 不同铜源对小鼠血清免疫指标的影响

不同铜源对小鼠血清免疫指标有明显影响,饲喂第二、三、四阶段,纳米小肽螯合铜组小鼠的IgG、IgM、IgA 水平极显著(P<0.01)高于对照组(Ⅰ组)及其它各组。另外,纳米级小肽螯合铜组小鼠的胰岛素样生长因子-1(IGF-1)及白介素-2(IL-2)水平也显著好于对照组(Ⅰ组)及其它各组。这表明纳米小肽螯合铜有助于小鼠免疫力的提高。随着小鼠年龄段的增加,小鼠血清中胰岛素样生长因子-1(IGF-1)及白介素-2(IL-2)含量逐渐降低,这与前人的研究报道相符合[6-8]。

4 结论

本试验的研究结果表明,纳米小肽螯合铜与其它铜源相比,可以显著降低小鼠粪中铜的排泄量,提高小鼠血清中 IgG、IgM、IgA、IGF-1、IL-2的水平。

[1] 李秀霞,许丽,孙协军.不同水平铜对小鼠营养与免疫功能的影响[J].四川畜牧兽医,2004,31(6):31-32.

[2] 邓科敏,李前勇,张德志,等.高铜对畜禽养殖及其产品安全的影响 [J].四川畜牧兽医,2008,35(2):30-32.

[3] 黄志坚,陈强,李清禄,等.不同形态铜源对仔猪生长性能、血液生化指标和粪铜排出量的影响[J].家畜生态学报,2007,28(1):32-34.

[4] 何河,方热军,高凤仙,等.蛋氨酸铜对猪血清铜锌含量及粪铜锌排泄量的影响[J].家畜生态学报,2008,29(3):44-47.

[5] D.T.Pal,N.K.S.Gowda,C.S.Prasad,et al.Effect of copper-and zinc-methionine supplementation on bioavailability,mineral status and tissue concentrations of copper and zinc in ewes[J].Journal of Trace Elements in Medicine and Biology,2010,24:89-94.

[6] 李秀霞,许丽,孙协军.赖氨酸铜对小鼠免疫功能和抗氧化酶活性的影响[J].华中农业大学学报,2006,25(5):535-539.

Effect of nano copper-small peptide chelate on excretion of copper and immune indexes of mice

Wang Weiguo,Zhang Tianyong

The purpose of this study was to examine influence of the different copper sources include copper sulfate,basic copper chloride,copper-methionine,nano-copper and nano copper-small peptide chelate on copper excretion and key immune indexes of mice.120 18-day-old mice were randomly divided into six treatment groups,Ⅰ(group of small peptide+copper sulfate),Ⅱ(copper sulfate group),Ⅲ(basic copper chloride group),Ⅳ(copper methionine),Ⅴ(nano-copper group)andⅥ(nano copper-small peptide chelate group),each treatment group with four duplicates,and each duplicate with five mice.Feeding trial was devided in to five phases from 0~5,6~12,13~19,20~26 and 27~33 d.The 0~5 d phase is the pre-trial period,and all the groups used the same basic diet.In the five trial phases,dietary copper content were supplied with 5,2.5,5,10 and 15 mg per kg feed separately.The results showed that the copper excretion of nano copper-small peptide chelate group is obviously lower than that of other groups (P<0.05).During the feeding phases of 2,3 and 4,the levels of IgG,IgM,IgA,IGF-1 and IL-2 in blood serum of mice in the groupⅥwere notablely higher than that of other groups(P<0.01).

mouse;nano copper-small peptide chelate;copper exretion;immune index

S816.7

A

1001-991X(2011)07-0011-05

王卫国,河南工业大学生物学院,教授,450001,河南省郑州市国家高新技术产业开发区莲花街。

张天勇,单位及通讯地址同第一作者。

2010-12-08

(编辑:刘敏跃,lm-y@tom.com)