综合地质预报技术在岩溶区隧道施工中的应用

2011-01-27苏文俊侯宗博

苏文俊, 侯宗博

(中铁二院西北勘察设计有限责任公司,甘肃 兰州 730000)

0 引言

地质突变是影响隧道安全施工的重要因素之一。由于经济技术条件的限制,在勘察设计阶段很难完全准确地掌握隧道不良地质及其分布,因而需要依靠施工中的超前地质预报来指导施工,避免工程灾害[1]。常用的超前地质预报方法有:地质分析法,地质雷达法红,外探测法及超前水平钻探等。而单一的预报手段都有其适用性与局限性,本文以某公路隧道为例,对几种预报方法进行对比分析,研究采用综合地质预报技术对该隧道进行地质预报中的应用问题。

1 工程的地质环境概况

某公路隧道位于湖北省大冶市境内,全长 968 m。隧道区大地构造属扬子准地台太子庙褶束,地处复背斜北翼,受断陷带的影响,区域地层被一系列与褶皱为同一构造应力场的北西向多期活动断裂和横向断裂所破坏,隧道区地层主要由三叠系下统大冶组(T1d)灰岩组成,岩层产状 62°~90°∠25°~36°,其周边在燕山早期和晚期多次被各类闪长斑岩、闪长岩、二长岩等岩体侵入,形成巨大的侵入岩体。该隧道地质条件比较复杂,隧道顶部山体岩溶发育,局部平坦处发育岩溶洼地和岩溶竖井。受构造影响,隧道区发育断裂,均为压性逆断层。

隧道处属构造剥蚀丘陵地貌区。山体走向为近东西向,呈窄长条状,南北两侧为宽缓的垄岗洼地。隧道轴线呈200°穿越山体,隧道轴线经过地段地面高程在37~290 m之间,最大相对切割深度约250 m。隧道进口地形坡度较陡,自然坡角约为 30°~40°,出口地形坡度也较陡,自然坡角约为25~35°,大部分基岩出露,植被发育。山体顶部呈浑圆状,相对宽缓,发育一岩溶洼地。

隧道区地下水较发育,主要为基岩裂隙水、岩溶裂隙水、构造裂隙水。

隧道区断裂构造较发育,主要有两个大的断裂带(F4、F5)。F4断裂在里程桩号 ZK169+370、YK169+380与线路相交,走向NW-SE向,倾向SW,倾角80°,长约1.2 km,断裂带宽约25 m,断裂带内岩石较破碎,性质为压性逆断层;F5断裂在里程桩号ZK169+520、YK169+530处与线路相交,断裂走向NW-SE向,倾向NE,性质为压性逆断层,长约1.2 km,断裂带宽约20 m,断裂带内岩体较破碎。

2 几种超前地质预报方法简介与比较

2.1 地质分析法

主要是根据隧道洞内外地质调查和隧道施工期掌子面地质条件调查结果,通过地质作图及其构造相关性分析,从而推断出掌子面前方可能存在的地质情况[2-3]。对于有经验的工程地质人员,该法是最为可靠的方法,有的文献甚至将其它一切探测技术列为地质分析法的辅助手段[4]。

针对岩溶隧道,地质分析一般应进行以下工作:

(1) 查明隧道线路穿越的不同地质构造单元上区域岩溶发育规律;

(2) 认定不同地下水类型中岩溶管道的补给区和集中排泄点,分析地下水的可能径流方向,结合地层岩性特征、地层产状、褶皱、断层、节理等地质因素,推断岩溶管道的平面分布位置;

(3) 确定岩溶管道分布与隧道线路交汇的里程范围和岩溶发育深度与隧道设计标高的关系;

(4) 预测岩溶灾害是泥、砂或砂水混合物,即依据岩溶管道补给区范围内松散沉积物的分布、成因、岩性特征和厚度等判定地下泥石流特征,在确定地下水类型、隧道位置与岩溶管道部位关系的基础上确定地下水的动水压力和静水压力,涌水、突水灾害水量等,最后作出突水或地下泥石流的判断。

2.2 地质雷达

地质雷达是利用超高频窄脉冲电磁波探测介质分布的一种地球物理勘探方法。其工作原理如下:超高频窄脉冲电磁波(106~109Hz)通过发射天线被隧道前方掌子面,经存在电性差异的目标体(如空洞、裂隙、岩溶等)反射后返回地面,由接收天线所接收。高频电测波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过的介质的电性特征及几何形态变化。故根据接收波的旅行时间(亦称双程走时)、幅度与波形等参数便可推断掌子面前方的地质构造。实际上,电磁波在介质界面产生反射就是因为两侧介质的介电常数不同,差异越大反射信号越强烈,反之反射信号越差。其缺点是雷达记录时易受洞内机器干扰,其次探测距离短, 约 20~30 m[5]。

2.3 红外探测

红外探测的原理为用红外测温原理探测局部地温异常现象,并藉此判断地下脉状流、脉状含水带和隐伏含水体等所在的位置。红外探测属非接触探测。探测时在隧道边墙或断面上定好探测位置,用仪器的激光器在确定好的探测位置上打出一个红色斑点,扣动扳机,就可在仪器屏幕上读取围岩场强探测值,并做好记录。然后转入下一序号点。探测完毕,根据所测场强值绘出一系列的曲线。当隧道掌子面前方围岩的介质相对正常时,所获得的红外探测曲线近似为直线,离散度较小,即为正常场。反之,当掌子面前方或隧道外围存在含水构造时,曲线上的数据产生突变,含水构造产生的红外辐射场叠加到围岩的正常辐射场上使探测曲线发生弯曲,形成异常场。红外探测的有效预报距离可达20~30 m[6]。

2.4 超前水平钻孔

超前水平钻探是隧道施工期地质超前预报方法中最直接的方法。超前钻孔是在掌子面布设探孔,采用水平钻机进行超前钻探,根据钻机在钻进过程中的推力、扭矩、钻速、成孔难易、所采取的钻孔岩芯、涌水量、水压测试、水质分析,及相关试验获取隧道掌子面前方岩石(体)的强度指标、可钻性指标、地层岩性资料、岩体完整性程度指标及地下水状况等诸多方面的直接资料。超前水平钻孔是最直观、最可靠的超前探测技术,但其探测范围有限,且对于探测到大量水体或含气层时极易发生地质灾害[6-8]。

2.5 主要预报方法特点比较

地质分析法、地质雷达、红外探测与超前水平钻孔作为岩溶地区隧道地质灾害超前预报方法,各具优缺点与适用条件,需要科学地比对,在合适的围岩条件与适宜的工作时间下采用,才能有效与经济地发挥各种方法的作用。各方法的特点如表1所示。

3 工程实例

YK169+127掌子面围岩为三叠系大冶组弱~强风化薄层状褐黄色、褐色灰岩,经现场工作人员调查测量,岩层单层层厚2~10 cm不等,层理发育,层间不同程度泥质胶结,结合较差,岩层产状94°∠35°。岩石风化不均,局部风化较强烈,呈半土半岩状,层理隐约可见。围岩节理、裂隙发育,岩体破碎,呈裂隙块状、碎块镶嵌结构。地下水发育,该范围掌子面拱顶至左拱腰普遍渗水,地下水沿超前锚杆呈股状涌出,此外掌子面中部亦见渗水现象。水质清澈,无携带物质,总流量约1 L/s,水压力很小,推测其属基岩裂隙水。

表1 主要预报方法特点

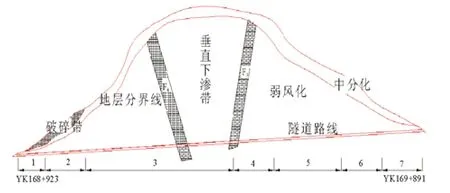

3.1 隧道岩溶地质分析法结果

根据隧道所处地形地貌与水文地质条件,特别是地下水(泉)出露和周边河溪标高,对隧道穿越地段进行岩溶水动力垂直与水平分带[8-10],如图1。由图1和工区的现场地质调查可以从宏观上了解该隧道大致的岩溶地质条件。为保证安全,避免盲目施工,再在地质调查分析的基础上制定详细的岩溶预报方案,最大程度上防止因施工而导致的岩溶地质灾害。

图1 隧道岩溶地质剖面示意图Fig.1 Geological sketch section of tunnel.

图2 地质雷达探测成果剖面图Fig.2 GPR profile at YK169+ 128.

3.2 地质雷达预报结果

该隧道右洞开挖至里程 YK169+128处,掌子面围岩为灰岩,微风化,颜色由灰色变为褐黄色—褐色,局部节理间发现有泥水浸染的迹象。据图 1及现场地质调查推测,隧道已掘进至垂直下渗带,岩溶裂隙水较发育,且位置分散。由于地质雷达对短距离内溶洞和水探测准确率高,选用瑞典RAMAC/GPR地质雷达对掌子面前方20 m进行探测。在隧道距底板1 m高的上台阶掌子面处布置水平测线。图2 为地质雷达探测成果剖面图。

由图2可得,在测线0~2 m范围、掌子面前方4~5.2 m处与测线5.6~7.2 m范围、掌子面前方2.4~4 m处物探异常,推测可能为构造破碎区,结合现场情况判定前方围岩含水可能性较大。从而给出隧道施工建议:(1)YK169+128~YK169+140段,长12 m,预判该段围岩级别为Ⅳ级偏弱,建议加强支护及防排水,同时加强超前钻探,探明掌子面前方围岩的含水情况,确保施工安全。为使水平钻探更具有针对性,孔位置参照地质雷达探测成果进行布设。(2)建议加强开挖揭露围岩地质情况的跟踪观察,作好地下水的动态跟踪观测,作好素描与记录。

当开挖至 YK169+132时,隧道顶拱左侧出水量较大,在一定程度上验证了地质雷达预报的准确性。施工单位在预报建议的指导下,及时施作了超前支护,有效的防止了地质灾害的发生。

3.3 红外探测结果

由于地质雷达操作比较繁琐,占用施工时间较多,要求有专业人员进行波相的识别与解译,所以在隧道开挖掘进过程中不可能跟随掌子面开挖进行超前地质预报,只能在关键性地段进行预报。而红外探测具有便携、快捷的特点,所以一般选用红外探测随时对掌子面前方30 m范围内含水体进行预报。

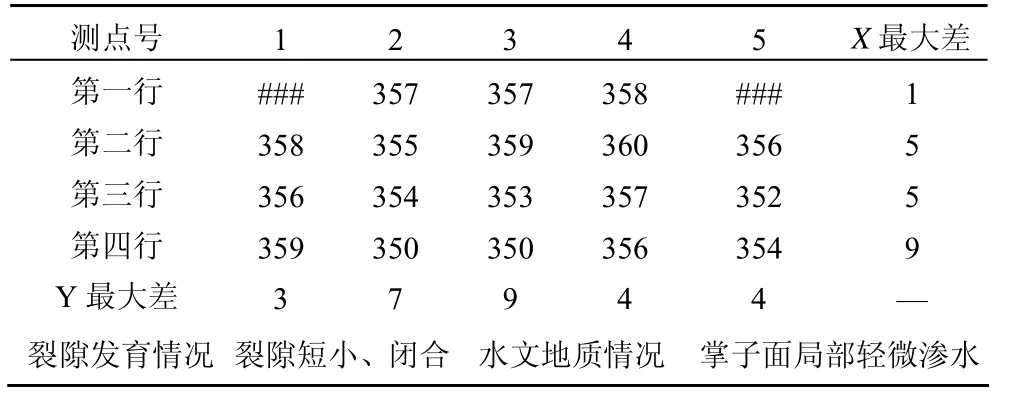

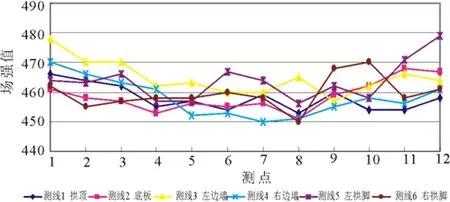

该隧道ZK169+648~ZK169+678段,采用HY-303红外探测仪进行超前地质预报。在隧道左右边墙、左右拱脚、拱顶和隧道底部纵向沿隧道中线方向布置6个系列的测线。每个系列测线由开挖面向洞口方向每5 m布设1个探测点,探测12点。掌子面从上到下间隔1.5~2.0 m布置一条测线,共布置3条测线,每条测线间隔2 m布设1个探测点。表2为掌子面红外场强探测数据,图3为隧道纵向布线红外场强探测数据生成曲线。

如图3所示,测线5(左拱脚)与测线6(右拱脚)存在突变,尤其测线5在结尾处呈上扬趋势。结合表2,各开挖面红外场强数据X、Y最大差存在较大离散性。综合判断在掌子面前方30 m内,右拱脚附近存在含水体的可能性较大;左拱脚附近可能存在含水体。

表2 开挖面红外场强探测数据

施工中,当掌子面开挖至ZK169+655时,顶拱滴水呈线状,左右拱脚渗水,验证了红外探测在此次预报中呈现较高的准确性。

超前水平钻孔由于操作简单,限于篇幅,在此不再赘述。

图3 ZK169+648(左洞)红外探测曲线Fig.3 Infrared detection curves at ZK169+ 134 (left hole).

4 结论

(1) 在本隧道中采用综合超前地质预报技术准确的进行了地质预报,很好的避免了岩溶地质灾害对隧道施工的影响,对本工程其他岩溶区隧道的施工具有借鉴意义。

(2) 根据每种预报技术的特点,根据地质调查情况和现场实际施工情况,选用或结合多种超前地质预报技术,如地质调查分析法、地质雷达、红外探测、水平钻孔等,可以使预报结果更为准确,最大程度地满足施工要求。

(3) 每一种预报方法都有其适用条件;物探法也只有在以地质分析为基础的情况下,根据地质分析的结果有选择的选用,才能发挥更大的作用,忽略任何一方都将使预报效果事倍功半。

[1]孙广忠. 工程地质与地质工程[M]. 北京:地震出版社,1993.

[2]王梦恕. 对岩溶地区隧道施工水文地质超前预报的意见[J]. 铁道勘察,2004,(1):7-9.

[3]孙钧.海底隧道工程设计施工若干关键技术的商榷[J].岩石力学与工程学报,2006,25(8):1513-1521

[4]蒋辉,赵永贵. 隧道超前预报中的几个关键问题及TST的技术对策[J]. 中国地球物理,2008,241.

[5]邓维忠.地质雷达原理及其在隧道超前预报中的应用[J]. 山西建筑,2007,33(24):308-309

[6]何发亮. 地质工作在隧道施工地质超前预报中的作用[C]//中国土建工程学术论文集,2006:540-543.

[7]何发亮,李苍松. 隧道地质超前预报[M]. 成都:西南交通大学出版社,2006.

[8]何发亮,陈成宗. 铁路隧道施工地质超前预测预报技术[J]. 铁道工程学报,2005,(增刊):440-447

[9]薛翊国,李术才,张庆松,等. TSP203超前预报系统探测岩溶隧道的应用研究[J]. 地下空间与工程学报,2007,3(7):1187-1191.

[10]孙克国等. TSP在岩溶区山岭隧道预报中的应用研究[J]. 山东大学学报(工学版),2008,(2):87-92

[11]刘志刚. 概论岩溶或地质复杂隧道隧洞地质灾害超前预报技术[J].铁道建筑技术,2003,(2):1-6.