遗产廊道模式的运河旅游开发研究——以江苏扬州为例※

2011-01-26姜馨

姜馨

(扬州大学旅游烹饪学院,江苏 扬州 225127)

1 遗产廊道概念及研究进展

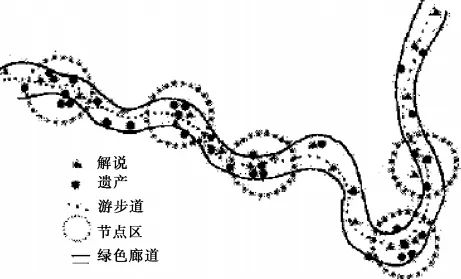

所谓遗产廊道(Heritage Corridor)是一种线性的文化景观,可以是具有文化意义的运河、道路以及铁路线等,也可以指通过适当的景观整理措施,联系单个的遗产点而形成具有一定文化意义的绿色通道。[1]伊利诺伊和密歇根运河国家遗产廊道(Illinois and Michigan Canal National Heritage Corridor)是首个通过美国国会立法指定的国家遗产廊道,标志着遗产廊道这一概念的提出和确立。遗产廊道是美国在保护本国历史文化时采用的一种范围较大的保护措施,它是绿色通道发展和文化遗产保护的区域化结合的产物,作为一种较新的遗产保护形式为线性遗产的保护提供了新的思路。[1]建设遗产廊道,将使原先零散的文化遗产成为区域性的整体,通过系统的解说、游道组织、可以促进旅游业的发展(见图1),这一点已经被大量的事实所证实。美国很多地方随遗产廊道而兴起的旅游业已经成为地方经济的亮点之一。我国国内的相关研究工作则基本上处于起步阶段。俞孔坚认为,遗产廊道可以理解为服务于一种新型休闲方式的生态基础设施,这便是以遗产和乡土文化景观休闲活动为核心内容的休闲方式。根据遗产廊道线型空间特点,京杭大运河最适合、也最有条件成为我国遗产廊道建设和研究的先例。目前,我国已经开始借鉴国外的遗产廊道保护理论,开始启动“京杭大运河遗产廊道研究”项目,积极酝酿大运河申报世界遗产。

图1 遗产廊道结构示意图

2 扬州运河旅游开发现状

2.1 扬州运河旅游资源赋存概述

从公元前486年吴王夫差在扬州开邗沟到隋朝隋炀帝大规模全线打通古运河,这条南北水系大动脉一直发挥着重大的作用。现在扬州境内的运河与2000多年前的古邗沟路线大部分吻合,与隋炀帝开凿的运河则完全契合。沿途从瓜洲与长江交汇处开始,在湾头与京杭大运河会合,经过邵伯湖、高邮湖和宝应湖。运河扬州段从瓜洲至宝应全长125km,其中城区段长13.5km。

古运河扬州段蕴含着丰富的旅游资源,沿江都邵伯湖、高邮湖、宝应湖一线的运河水上风光宜人,历史遗迹甚多。古运河扬州城区段既有长江与古运河交汇处的壮美景观,也分布着众多历史人文景观。扬州运河旅游资源分布情况见图2。

图2 扬州运河旅游资源分布示意图

2.2 扬州运河旅游资源特征

从旅游资源的类型和数量角度来看,计有地文景观2个(岛屿),水域风光类景观4个,遗址遗物景观14个,建筑与设施景观14个。人文活动遗迹众多,隋炀帝、鉴真、李白、杜牧、马可·波罗、康熙皇帝、乾隆皇帝、朱自清等中外名人都留下了遗迹遗踪。旅游资源类型较全,赋存较丰富。

从空间组合来看,在古运河南段(瓜洲古渡-高旻寺)体现的是大江风貌、古渡风情、田园风光;中段(高旻寺-大王庙)显现的是古运风韵、历史遗迹、城市胜迹;北段(大水湾-茱萸湾、凤凰岛)呈现的则是生态美景、度假胜境。古运河景区构成了一个风景式长廊。

从吸引力来看,扬州古运河沿线拥有一批具有国际影响力和吸引力的高品位旅游资源。扬州在国际交往和文化交流方面影响深远。扬州是鉴真大和尚东渡日本的首航地,宋末伊斯兰教的创始人穆罕穆德的十六世裔孙阿拉伯人普哈丁来扬州传教,葬于古运河畔现今普哈丁墓园内。元初,世界著名旅行家意大利人马可·波罗曾在扬州做官三年,为中意两国的文化交流作出积极贡献。

从观赏价值和文化价值来看,古运河扬州段自然风光秀丽,生态环境优美,人文景观丰富,历史文化遗存深厚,具有很高的历史文化价值和艺术价值。

2.3 扬州运河旅游开发现状

悠悠流淌千年的古运河,不仅孕育了扬州沉淀千年的独特历史人文气质,更见证了古城扬州翻天覆地的变化。2006年春,扬州推出了“古运河水上游览线”,南起大水湾广场,北到便益门广场,把散落在运河两岸的瘦西湖、大明寺、汉陵苑、古邗沟风光带、个园、何园等景点连成线的扬州运河之旅。市政府每年利用古运河举办带有地域文化特色的节庆活动,世界运河名城博览会已成功举办了三届,成为古城扬州彰显底蕴、展示形象的窗口。

目前扬州运河旅游开发取得了一定成效,但也存在一些问题。从古运河沿线旅游资源现状来看,由于历史变迁和城市建设的原因,许多有过较大影响的景点不复存在了,遗留下来的资源分布零散、单位体量小,急需资源保护、规模扩大、内涵充实等。从古运河沿线旅游资源的构成来看,自然景观较单薄,人文资源虽然很丰厚,但缺乏有力物质载体的表现,存在着如何将内涵深厚的历史文化转换成为可感知的场景和氛围的深度挖掘问题。目前的旅游产品仅限于观赏游览的基本层次,提高层次和专业层次的旅游产品较少,限制了扬州运河旅游的发展。因此,可以京杭大运河申遗为契机,通过建立区域运河遗产廊道的旅游开发模式,把扬州运河旅游的深度开发与保护文化遗产景观密切结合起来,提升扬州运河名城的整体形象。

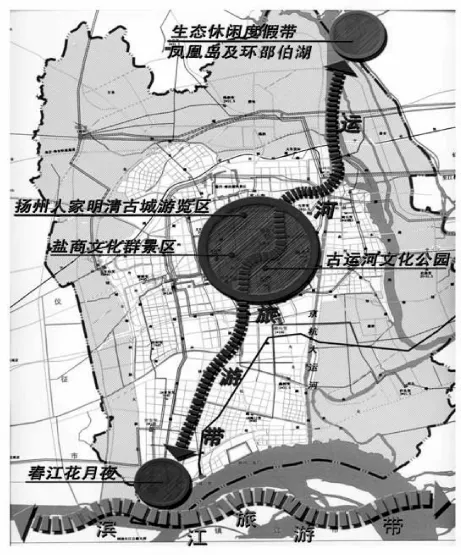

3 扬州运河旅游开发策略

建议建立扬州运河遗产廊道以扬州城区段为中心,向南与长江交汇,向北延伸到邵伯湖。总体布局应该是“线、块、带、点”的有机结合,即以古运河水为串联主线,以游船为载体,串起三大主打板块(春江花月夜景区、“扬州人家”明清历史街区、凤凰岛及环邵伯湖休闲度假带)及可延伸发展的板块(市区蜀岗-瘦西湖风景区、高邮湖自然人文旅游区)。把古运河文化公园、宗教场所、园林、古渡、城市遗址、名人故居、盐商住宅、乡土景观等众多特色鲜明、内涵丰富的旅游单体景观串联起来,进行整体性解说和展示,形成一条集生态、文化、休闲为一体的绿色走廊,使扬州旅游景观环环相扣、互为接应,形成扬州旅游的大景观链,构成水陆并进的大格局,如图3所示。

图3 扬州运河旅游产品开发示意图

3.1 开发理念:以水为魂,以人为本

古往今来,人们都追求山水寄兴,因为山水中不仅有自然美,而且人间的真善美在其中也能得到完美体现。汉代刘向《说苑·杂言》载,孔子论水曰:“夫水者,君子比德焉……”孔子根据水的不同形态,把它比作人的道德、仁爱、礼义、智慧等,几乎人的所有美德都能在水中得到启迪。[2]运河文化是流动的文化,具有兼容并蓄的特点。同时,由于有优越的自然条件和地理环境为依托,运河文化又具有自身的区域特色。扬州可以运河申遗为契机,充分利用古运河现有的旅游资源,以两岸的园林、盐商故居、宗教场所为载体,结合地方文化特色,将园林文化、盐商文化、宗教文化、民俗文化、饮食文化等内涵有机充实,设计出多种类型、各具特色的旅游产品。

3.2 开发重点:塑造独特的旅游形象

运河旅游总体形象的确立并非凭空捏造而来,它必须植根于当地现有的区位和资源条件,必须植根于当地的历史文化和经济环境,同时它又必须符合城市总体形象设计的要求。从古至今,古运河河道虽历经迁徙,但扬州的中枢地位却从来没有动摇过,扬州一直都是运河线上的一个重要节点,是运河与长江的交汇点。[3]从历史角度看,运河既是扬州经济发展的“发动机”,也是扬州文化的重要载体。[4]因此,在运河文化的诸多要素中,最具开发价值的是京杭运河扬州段所具有的特殊地位与象征意义,以及运河在其历史演变过程中与扬州城市发展紧密结合而遗存下来的街市风貌和诸多的人文典故。通过构建区域运河遗产廊道,塑造扬州运河旅游品牌,不仅可以增强扬州运河旅游产品的竞争力,还可以提高城市文化品位,提升扬州旅游整体形象。

京杭大运河是流动的遗产。扬州是运河沿岸18个“申遗”城市之一,并且具有其他运河城市所不具备的独特地理位置和人文环境,尤其是古运河扬州段拥有其他城市所没有的江、河、湖相交汇的壮丽景观。发展扬州旅游可以通过打造运河遗产廊道,串联起扬州大部分自然、文化旅游资源,开发一条集生态、休闲、文化多种功能于一体的廊道。首先,要把运河与人的尺度紧密结合起来,增强运河的亲水性。在运河沿岸建筑设计要有层次性,驳岸的修建也要注意保持生态型的自然风貌。通过增建亲水平台、休憩广场,完善滨河道路系统,建设城市滨水绿道,让游客可以沿着运河边步行闲逛,增强体验参与性。游客不仅能欣赏到运河沿岸优美迷人的自然和人文景观,还能漫步其中,娱乐、购物、消遣,感受当地居民的生活休闲方式,这是运河文化最生动、最直观的体现。国外在这方面有着很好的例子。例如美国休斯顿的运河全部可以步行,商业街都是滨水的步行街,沿街有画廊、店铺、咖啡屋等。[5]美国的圣安东尼奥的城市中心河道成为旅游焦点,沿运河修建了酒店、商店等服务设施,形成了圣安东尼奥商务区。其次,可以动静结合,多形式展现运河文化。古运河在扬州城内连接邗沟、漕河、小秦淮河、二道河、宋夹城河等河道,而且道道有历史,扬州盐商、扬州漕运的历史更是与古运河密不可分。运河就是流动的文化,要把水运文化、以盐业为主的商贸文化、民俗文化在运河旅游规划中体现出来。在运河沿岸适当地段搭建水上舞台,设置亲水旅游项目,把地方特色文化引入运河边,表演扬州民间文化艺术,如扬剧、古琴、扬州评话、扬州清曲、皮影戏、木偶戏等,使历史上的运河文化可看、可想、可触,变抽象为形象,有动有静地展示运河文化。[6]让中外游客领略到大运河千年的艺术魅力,也增强了运河游的参与性与吸引力。再次,扬州发展旅游业有着得天独厚的资源优势,而文博旅游资源尤为内涵丰富、特色鲜明,具有很高的历史文化价值和艺术价值。[7]可结合扬州的饮食文化、盐商文化、建筑文化等地方特色文化进行开发利用。扬州古运河城区段已经修建了水文化博物馆、淮扬菜博物馆、中医博物馆、扬州工业展览馆和扬州工艺展览馆,可在古运河畔重建马可·波罗纪念馆,也可筹建运河文化博物馆,还可以利用汪鲁门盐商住宅及毗邻的湖北会馆建盐业史博物馆。在开发文博旅游资源时,要适当地安排一些参与性项目,让游客享受体验旅游的快乐,把扬州运河建设成为一条内涵丰富的历史文化廊道。

3.3 开发模式:舞台化与生活化并进

运河旅游资源的保护与开发利用一直是关注的重点,可以舞台化与生活化模式并进,从供需两个层面促进运河遗产廊道的可持续发展。舞台化模式是在旅游景区内部,以舞台表演的形式展示非物质文化的形态和内容。扬州方言、扬剧、扬州评话是能代表扬州特色的事物,扬州地方民间歌舞也是绚丽多姿的。“千家养女先教曲,十里栽花算种田”(郑板桥《扬州·一》)。特别是应作好运河小调、运河民歌的收集整理工作,在原有基础上进行创新,如改编成新民乐形式,通过有选择的施行表演、教学等互动活动,作为形象产品推出,如《好一朵茉莉花》《拔根芦柴花》《春江花月夜》等乐曲都可以作为音乐识别形象设计。可重点开发“春江花月夜”景区(《春江花月夜》是唐朝扬州籍诗人张若虚描写家乡江滨景色的著名诗歌),以江河交汇的自然景观为背景,以瓜洲古渡为中心,以历史遗迹、景观重建、复建为基础,充分利用人文资源,再现诗歌所描绘的“春江潮水连海平,海上明月共潮生”的美妙意境。在旅游开发中,应该充分挖掘和展示运河文化内涵与古代扬州的人文内涵,并与旅游景点的开发有机结合起来,把景区打造成扬州运河旅游的品牌产品。可结合瓜洲历史上的重大事件,如鉴真东渡、皇帝南巡等为主题,进行大型实景山水舞台剧表演,设计某些历史场景并提供相关服装道具让游客参与仿古表演,还可提供场地与道具让游客参与一些民间游乐项目。

旅游开发中舞台化的操作,就是把当地居民生活中的一部分内容放到前台加以展示,对后台基本采取封闭的做法,即“通过把他们生活隔离为后台,东道主在游客到来后这样来保护和隔开他们的文化。在后台他们避开游客的注视,仍旧过着他们充满意义的传统生活。而在前台,他们为旅游观众表演的活动是在有限的范围内,这就制造了为游客消费的主体文化的部分,同时保护了其他部分不被商业化”。[6]除了利用舞台来阻止外来游客对当地文化的侵入和带来的影响,旅游展演的舞台对于非物质文化遗产也是一个特殊的保护和宣传空间。

生活化模式就是积极引导当地居民与社区参与。社区居民参与是指社区居民作为旅游发展的主体进入旅游规划、旅游开发等涉及旅游发展重大事宜的决策执行体系中。社区居民参与旅游发展是旅游可持续发展的一项重要内容和评判依据,体现了“以人为本”的人文精神。因为居民对目的地的认知,特别是所形成的一种认同感和地方精神是居民行为(包括对旅游者的态度和行为)的根源和动力。[8]同时,社区的良好环境及居民的友好支持对景区相当重要,它们往往成为游客评价景区形象的隐藏指标。社区是景区的形象背景,也就成为品牌形象的另一种重要资源,因此景区可以常与社区机构保持联系,为居民提供游览的优惠待遇等,获得居民的认同,让他们成为景区的“内部人”。[6]

在旅游开发中会涉及一系列直接利益相关者和间接利益相关者。核心层的利益相关者尽管各自的地位、作用和利益诉求都不一样,但他们是一个相互影响、相互制约、密不可分的整体,是关系密切的利益群体。要保证群体利益的协调与实现,有必要分析各利益相关者之间的关系:

图4 旅游开发中核心层利益相关者关系图

从图4可以看出,旅游开发中核心层各利益相关者之间通过各种途径和方式发生着密切的联系。在这些联系中,有协同合作的一面,也有矛盾重生的一面。而旅游者与当地居民的矛盾最为突出,居民的服务和态度是令旅游者最不满意的选项,而居民对旅游者到来的拥挤也有抱怨。这些矛盾的客观存在也影响了景区的旅游开发和发展,因此只有解决这些矛盾,才能使运河旅游得到可持续发展。而发展“社区旅游”最能体现相关利益主体间的关系,且充分考虑了居民在当地旅游业发展中的作用,能够减少居民对发展旅游业或者旅游者的反感情绪和冲突行为,有利于区域旅游业的可持续发展。

提倡社区参与即实施参与式管理的策略,这也是目前国际在遗产保护与管理中普遍倡导,并在许多地方证实是切实可行的方法。[8]遗产地社区居民对于遗产的保护起着至关重要的作用,他们既是保护的对象,也是保护活动的施行者之一。发展社区旅游成为“非遗”生活化生存的一种模式,不仅保护了“非遗”的自身及其外在形态,更保护了它们所依赖的生存环境。

3.4 开发关键:整体推动,重点突破,政府主导与市场主体

首先是整合,走规模化之路,提倡不同的开发方式。打造古运河之旅必须从整合资源入手,通过体制改革和机制创新,变分散为集中,变模糊为清晰,变资源优势为产品优势,使之形成富有吸引力的产品卖点,进而转化为财富优势。其次是结合,走产业提升之路。农业与旅游结合、渔业与旅游结合、花木与旅游结合、文化与旅游结合、水利与旅游结合,为观光、休闲、考察、体验、运动创造广阔天地。目前,扬州市以境内125km运河为轴线,在大运河两侧1km近2800km2的核心保护区内,重点实施水源污染控制、引水河道整治与湿地保护建设、生态林网与生态廊道建设、生态环境监测预警系统建设等四大类生态工程。现在,扬州境内一百多公里的运河长堤绿树成荫,绿化率已达80%以上;大运河全年水质也基本达到二类标准,既彰显古老文明,又突出美丽的自然风光,承载着丰富的运河文化,体现了新景区的完整性和真实性,最终会让它以运河古迹、自然风光、非物质文化遗产“三位一体”的价值,取得世界遗产申报的成功。

4 结语

在运河文化遗产密集、文化意义突出的部分区段,如果能创立一条区域性的遗产廊道,将会使得大量的文化遗产焕发活力,运河文化景观将会表现出更大的多样性和典型性,必将促进运河文化旅游的发展,同时也会带动相应城市和乡村旅游业的繁荣和发展。扬州作为大运河联合申遗的牵头城市,建立区域性的遗产廊道具有积极的现实意义,对于寻求大运河适当的保护与申遗模式也有长远的影响力。

[1]王志芳,孙鹏.遗产廊道——一种较新的遗产保护方法[J].中国园林,2001(5):85-88.

[2]于德普.运河文化(山东)文集[M].济南:山东科学技术出版社,1998.

[3]潘宝明.扬州运河旅游资源整合开发刍议[J].扬州大学学报,2003(7):21-26.

[4]双传学.扬州水文化刍议[J].扬州教育学院学报,2005(12):28-32.

[5]吴必虎.文化水都扬舟天下[J].中国名城,2005(2):12-23.

[6]姜馨.扬州运河旅游资源开发研究[D].南京师范大学,2007.

[7]邹统钎.古城、古镇与古村旅游开发经典案例[M].北京:旅游教育出版社,2005.

[8]李双杰.改进中国自然文化遗产资源管理”国际会议述评[J].旅游学刊,2002,17(1):77-79.