“日影千里差一寸”观念起源新解

2011-01-25徐凤先

徐凤先

(中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

何 驽

(中国社会科学院 考古研究所,北京 100710)

日影千里差一寸的观念在中国天文学史上产生过深远影响。这一观念从何时出现没有文献记载。从本文下面的讨论将可看到,古文献中凡对此有详细解释的,都是将这一观念理解为在正南北方向上日影千里差一寸。但是因为天地并非平行的平面,日影在南北方向上千里差一寸在事实上并不成立,所以此观念不会得自于南北方向相距千里的两个地点的实际测量结果。相反,真正南北方向上的一系列测量结果一定会否定这一观点,历史的发展正是如此。南北朝时期刘宋元嘉十九年(442)使使往交州测影,何承天以所得数据与阳城比较,始发现千里差一寸之说与当时的实际距离存在巨大差距。([1],563页)唐代的一行和南宫说组织大规模的测量,在河南选择在同一经线上的四个点以水准法测量其距离,并测夏至日影和北极高度,得出“大率五百二十六里二百七十步,晷差二寸余。而旧说王畿千里,影差一寸,妄矣”[2],测出这四个点间的数据,其实已经认识到了日影的变化是不均匀的。

虽然到唐代已完全认识到了日影千里差一寸这一观念与事实不符,但对其产生的原因,中国古代没有进行过探究,直到近年才有学者尝试寻找答案。

席泽宗提出这一观念可能和周初封疆测距离有关,“‘千里差一寸’的数据,当是在这种测量中得出的经验数字”。[3]受此启发,汪小虎提出“‘日影千里差一寸’说的起源是近距离测量经验”,这种经验与勾股测量术结合,加上中国古人认为天地是平行的,因此把它推广到对宇宙结构的测量中。[4]但该文对于具体在什么时代、在多大范围内的近距离测量、测量的结果如何、从小范围的经验到大范围的推广会产生多大的误差等等,都没有作具体研究。

本文提出,“日影千里差一寸”观念的产生远在史前,它产生于早期日影测量与早期的其他历史活动中,其中的“千里”并不是指南北方向上的1千里,而是两测量地点的大致直线距离,且当时1里长度也不是后来的1里或现在的1华里,而相当于今250米,即0.5华里。由于当时中国文明的发展处在正午日影测量和大范围的地理测量的早期阶段,相关的两个日影测量地点具有特殊的政治地位,因而建立了1千里和1寸的关联。

1 “日影千里差一寸”的早期文献记载

早期记载日影千里差一寸的文献有《周髀算经》、《淮南子·天文训》、《尚书纬·考灵曜》、张衡《灵宪》、郑玄注《周礼》等。

1.1 文献中的记载

有关日影千里差一寸的记载被引用最多的是《周髀算经》。《周髀算经》有一套完整的天地大小的计算模式,其中“日影千里差一寸”是一个重要前提。

《周髀算经》第一段写周公问商高勾股方圆之法。第二段则是荣方与陈子的问答。先记荣方请教陈子“今者窃闻夫子之道,知日之高大,光之所照,一日所行,远近之数,人所望见,四极之穷,列星之宿,天地之广袤,夫子之道皆能知之,其信有之乎?”陈子启发荣方思之再三。最后荣方表示“方思之以精熟矣,智有所不及,而神有所穷,智不能得,愿终请说之”,陈子于是答复荣方之问,一开始就是:

夏至南万六千里,冬至南十三万五千里,日中立竿无影。此一者天道之数。周髀长八尺,夏至之日晷一尺六寸。髀者,股也。正晷者,句也。正南千里,句一尺五寸。正北千里,句一尺七寸。日益南,晷益长。([5],18—20页)

没有对日影千里差一寸的由来作任何介绍,直接将其作为一个公理。可见在《周髀算经》成书的时代,日影千里差一寸早已成为一个无需证明的公理。

与《周髀算经》成书年代大致相当的《淮南子·天文训》也有相关记载:

树表高一丈,正南北相去千里,同日度其阴,北表一尺,南表尺九寸,是南千里阴短寸,南二万里则无影。([6],54页)

其中“北表一尺”显系“二尺”之误。与其他文献不同的是,《淮南子·天文训》记载的表高为1丈。

《尚书纬·考灵曜》已佚,《隋书·天文志》引其中的相关记载为:

日影于地千里而差一寸。([1],563页)郑玄注《周礼·地官·大司徒》说:

凡日景于地,千里而差一寸。([7],66页)张衡《灵宪》中的相关内容为:

将覆其数,用重钩股,悬天之景,薄地之义,皆移千里而差一寸得之。[8]

可见,日影千里差一寸在汉代及汉代以前是一种普遍的认识。

1.2 日影千里差一寸并非盖天家说

因为日影千里差一寸出现在盖天说的代表著作《周髀算经》中,因此经常被作为盖天说的理论。

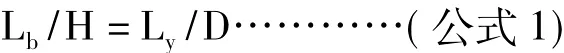

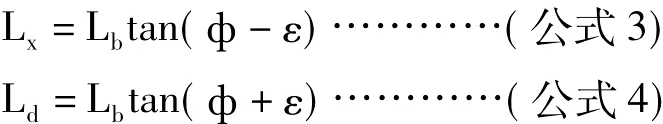

通过简单的几何画图和计算就可以知道,只有天地平行日影长度的变化才会是线性的。如图1,表高Lb,日高H,表影长Ly,测量地点到日下距离D。由相似三角形比例关系可知,

因此,

图1 日高与表影示意图

因表高Lb与日高H是不变的,所以日影长度与观测地到日下的距离是线性关系。

然而《周髀算经》中关于天地的形状又有明确的叙述:“天象盖笠,地法覆盘”,“极下者高人所居六万里,滂沲四聵而下。天之中央亦高四旁六万里。”这样天地就不是两个平行的平面,其形状变得很复杂,对此已有很多讨论,例如李约瑟[9],钱宝琮[10],江晓原[11]等,在此不详述。按唐代李淳风的理解:“以理推之,法云天之处心高于外衡六万里者,此乃语与术违”([5],21页),即《周髀算经》中叙述的天地形状与其日影千里差一寸的计算方法不符。陈美东也指出,《周髀算经》整个系统虽经过精心设计,但“存在严重的顾此失彼的现象”([12],94页)。

值得注意的是,浑天家也认为日影千里差一寸。张衡是东汉中期著名的浑天家,曾制作水运浑象。如前节所引,他在《灵宪》中也认为日影千里差一寸。三国时吴国的王蕃也是著名浑天家,著有《浑天象说》,并制作浑象,他也将日影千里差一寸作为推算天地大小的基本假设。[13]

浑天说经西汉中期到晚期“落下闳营之,鲜于妄人度之,耿中丞象之,几乎几乎,莫之能违也”[14],扬雄本人更提出了“难盖天八事”,浑天说的地位得到确认。而东汉前期又有王充对浑天说进行批判并对盖天说加以发展([12],95—98页)。因此东汉中期直至三国时代,浑天家与盖天家应该是泾渭分明的。如果在当时日影千里差一寸被认为完全属于盖天家的学说,那么张衡、王蕃作为浑天家的代表人物,不应该不加深究地接受这一说法。

盖天家和浑天家都接受这一说法,说明当时日影千里差一寸是独立于盖天说和浑天说之外的一种不可动摇的观念,应该有其独立的源头。

2 “千里差一寸”中的“里”与“尺”(“寸”)

从几何模型上看,天地平行的假说只能得出日影均匀变化,并不能得出具体变化的幅度,也就是说,得不出来具体的千里和一寸的对应关系。

由前面日影公式(1)Lb/H=Ly/D可见,表影长度与表高之比等于观测地到日下距离与日高之比。只要表影长度和表高采用同一长度单位,日高与观测地到日下距离采用同一长度单位,不管这两个单位是什么,或者其具体的长度为多大,公式(1)都是成立的。所以从公式(1)中得不出来“尺”(等于10“寸”)和“里”的长度的换算关系。

2.1 西周以来的“里”与“尺”(“寸”)

中国古代表示较小的长度的单位是十进制的。《汉书·律历志》有:“度者,分、寸、尺、丈、引也,所以度长短也。……一为一分,十分为寸,十寸为尺,十尺为丈,十丈为引,而五度审矣。”[15]出土的最早的商代的尺证明当时分、寸、尺之间确实是十进制的。[16]1丈=10尺=100寸=1000分,历代没有过变化。

但是,丈、尺、寸、分这些长度单位在中国古代具体指多长呢?研究表明,天文上专门用的尺寸在相当长的时间内曾延续固定的长度,自北周至明代天文上所用的尺寸一直保持不变,1尺=24.525厘米。[17]但是,民间所用的尺度并不是一直不变的。更重要的是,用于度量长距离的单位“里”与短距离的单位“尺”(与“寸”)的关系不是固定不变的。

里的长度与尺的长度是通过“步”这个单位联系起来的。对于一里的长度的解释,《谷梁传》有记载:“古者三百步为里,名曰井田。井田者,九百亩,公田居一。”[18]《韩诗外传》也有:“古者八家而井田,方里为一井,广三百步,长三百步为一里。其田九百亩。广一步、长百步为一亩。”[19]其他文献的记载也很多。在唐代以前,一直采用一里等于三百步,到唐初以后改为一里等于三百六十步,元代可能采用过一里等于二百四十步。[20]

步与尺的换算关系也是有变化的。《礼记·王制》记载的步与尺的关系为:“古者以周尺八尺为步,今以周尺六尺四寸为步。”[21]《汉书·食货志》也有记载:“理民之道,地著为本。故必建步立亩,正其经界。六尺为步,步百为亩,亩百为夫,夫三为屋,屋三为井,井方一里,是为九夫”[22]。唐代改为五尺一步,采用的是大尺,五尺一步实际上相当于以前的六尺一步。[20]因为历代民用尺的长度多有一些变化,步与尺的对应关系又不固定,所以一步的长度和一里的长度也在变化。

由此可见,尽管天文上用的尺度自北周到明代能长期维持不变,但是民用的“里”的长度在不同时代是有变化的。

现代天文史家对于古代天文文献中的“里”与“尺”的换算关系以及“里”本身的长度的认识也有出入。如对于唐代1里的长度,陈美东说:“一行和南宫说所说的1里,是为150 丈 =1500 尺”;[23]薄树人说:“中国古代1 里等于300 步,1 步等于5 尺”[24],二者都接受伊世同的研究结论,即1天文尺=24.525厘米,由此则二人都认为1里=367.875米;而吴守贤、全和钧认为“唐代的一里相当于现代的371.25米”[25],未说明原因。又如对于唐代一行、南宫说所测得的“南北距离351里80步,北极高度相差一度”这一结果,薄树人给出过两个长度:“南北距离351里80步,北极高度相差一度。这个数据就是地球子午线上一度的长。化成现代的度量单位,子午线1度长129.22公里”[24],这无疑是按照351里80步=351.267里,351.267×367.875÷1000=129.22公里,计算得到的,1度指唐代的度;陈美东算出“子午线每1°长为131.11公里”[23],与此是一致的;但薄树人在另一篇文章中又说:“一行由此算出每隔351里80步北极高度即差一度。化为现代的单位后得地球子午线1°的长为151.07公里”,[26]未说明计算方法。

再如陈美东先生在《中国古代天文学思想》一书中,计算《山海经·海外东经》中竖亥步东极至于西极的距离时明言1里=300步,但没有明言一步等于多少尺,不过从他计算出的数据可知,此处他用的1步=5尺,1里=1500尺([12],176页);但在计算《洛书·甄曜度》和《春秋·考异邮》的数据时,则明言“1里=300步,1步=6尺=60寸=600分”([12],177—178页),则是1里=1800尺。

可见,文献可考的最早的里和步的换算关系是一里等于三百步,但其可靠证据只能上推到西周,其创制显然是为了方便井田制的计算。而步与尺的换算关系有1步等于6尺、5尺、8尺、6尺4寸等不同制度。由此带来的后果是,千里差一寸中“里”和“寸”的对应关系不同人有不同的理解。

西周之前里和步的换算关系、步和尺的换算关系没有可靠的文献记载,不能以西周以后的对应关系来看待。

2.2 陶寺的尺寸与早期“里”的合理假设

如前引《汉书·律历志》所载,十进制在后世长度单位中普遍使用,汉代是从“分”到“引”共5级单位。出土的商代的尺也是十进制。

如果假设最初的表示长距离的单位“里”与表示短距离的单位“尺”的对应关系,最简单也最符合逻辑的假设就是1里=1000尺。何驽对陶寺文化长度单位的研究得出,陶寺的1尺等于25厘米,1寸等于2.5厘米,5尺等于1步。[27]按照这种关系,1000尺=200步=1里,相当于现在的250米。

2.3 早期“里”的假设之文献证据:有关天地尺寸的记载

早期的长度单位中,1尺=5步、1000尺=1里,这一假设并不是没有文献上的依据,只是需要通过仔细的分析。相关的依据就是中国古代关于天地尺寸的不同文献记载。

2.3.1 先秦到汉代文献中的天地尺寸

先秦到汉代的文献有很多描述过天地的尺寸。其中最多见的有两套,一套是23万余里,多指四极之内;一套是东西28000里,南北26000里,多指四海之内。如《淮南子·墬形训》:

四海之内,东西二万八千里,南北二万六千里,水道八千里,通谷六,名川六百,陆径三千里。禹乃使太章步自东极至于西极,二亿三万三千五百里七十五步,使竖亥步自北极至于南极,二亿三万三千五百里七十五步。

“亿”在此无疑指较万大1级的十进制数量单位,即10万。此外还有二种,一种四极之内东南西北的数据同为五亿九万七千里,仅见于《吕氏春秋·有始览》;[28]一种东西90万里、南北80或81万里之说,仅见于纬书之中,其自相矛盾之处陈美东先生已指出([12],179页)。

23万余里的数据实际上是指从北极到冬至日下的距离,其数据来自于类似《周髀算经》中的计算方法,以日影千里差一寸为前提,计算从北极下到周地加上从周地到冬至日下得到的距离。《周髀算经》中北极“勾一丈三寸”,即周地到极下103000里,“冬至晷长丈三尺五寸”,即周地到冬至日下距离为135000里,这样冬至日道的半径就是238000里。不同的文献关于冬至日影长度又有一丈三尺之说(下面将论及),如果仍然按北极高度一丈三寸计,则北极下到冬至日下的距离为233000里。因此23万余里是一个理论上的计算数字。

28000—26000里是指四海之内。先秦到汉代的文献中记载很多,《淮南子·墬形训》中的记载已如前引。又如《管子·地数》:

地之东西二万八千里,南北二万六千里。[29]《吕氏春秋·有始览》:

凡四海之内,东西二万八千里,南北二万六千里。[28]《山海经·中山经》:

天地之东西二万八千里,南北二万六千里。出水之山者八千里,受水者八千里。出铜之山四百六十七,出铁之山三千六百九十。([30],53页)《尸子》:

八极之内有君长者,东西二万八千里,南北二万六千里。[31]

人们可以大致描述这个范围内有多少山多少水多少矿产,因此这个范围是当时的人们所能到达的、或通过口口相传所能够证实的世界,《河图·括地象》对此已有明确说明:

八极之广东西二亿三万三千里,南北二亿三万一千五百里。夏禹所治四海内地东西二万八千里,南北二万六千里。[32]

认为东西二万八千里、南北二万六千里这个范围是夏禹所控制的四海之内的范围。

2.3.2 从天地尺寸看“步”与“里”的限制

《淮南子·墬形训》中禹使太章和竖亥所步的东极至于西极、北极至于南极之数都是“里”和“步”混用,“步”在“里”的后面,显然是比“里”小的单位;前引几种“里”和“步”混用的距离中,“步”都是“七十五步”,因此1里至少要大于75步。先秦到汉代文献中“里”和“步”混用的、描述西周之前事件的尺寸中,最大的“步”的数据是《淮南子·墬形训》中:“禹乃以息土填洪水以为名山,掘昆仑西以下地,中有增城就重,其高万一千里百一十四步二尺六寸”([6],56页),此段所言虽如高诱注“此乃诞,实未闻也”,但这个文献所见的最大的“步”的数据也没有超过200,与我们200步为一里的假设不相矛盾。但从这些数据中仍无法看出“步”与“里”的换算关系。

2.3.3 早期“步”与“里”的换算关系

幸运的是,《山海经·海外东经》中有一套只用“步”来表示的天地大小的数据:

帝命竖亥步自东极至于西极,五亿十选九千八百步。竖亥右手把算,左手指青丘北。一曰禹令竖亥,一曰五亿十万九千八百步。([30],61页)

郭璞注《山海经》:“选,万也。”陈美东认为,“1亿为10万里,选亦即万”,这样“五亿十选九千八百步”等于500000+100000+9800=609800步,陈先生依300步=1里,得到此处的距离为约2033里;再以古1尺=今24厘米计算,得到此处的距离约相当于740千米。对于这一结果,他说:“即便就地径来说,这未免也太小了。”([12],176页)确实,没有任何文献记载地的大小近于2000里。

其实陈先生此处的算法是可商榷的。因为如果此处“亿”指十万,那么“五亿十选”可以直接说“六十选”或“六亿”,既然说成“五亿十选”,则表明“一亿”不等于“十选”。在中国古代,“十”、“百”、“千”、“万”所指的数字大小从来都是固定的,如《汉书·律历志》说:“数者,一、十、百、千、万也”,最大的单位是万,并未列入“亿”。秦汉以前,“万”是常用的最大的数量级,“亿”经常用来表示较“万”大一级的数字,即“十万”[33],但是这一点并不绝对。如《礼记·王制》中有:“方一里者为田九百亩;方十里者为方一里者百,为田九万亩;方百里者为方十里者百,为田九十亿亩;方千里者,为方百里者百,为田九万亿亩。”如郑玄所注,这一段中第一个“亿”是指十万,第二个“亿”是指1万。[21]所以,汉代之前,“亿”不象“十”、“百”、“千”、“万”一样永远指固定的数字“十万”。无疑正是因为这个原因,到了汉代,“亿”就用来指万万了,《汉书·律历志》所载的三统历中“亿”都是指一万万,汉以后固定下来不再变化。

再来看《山海经·海外东经》中的竖亥步自东极至于西极的数字。“五亿”后面跟“十选九千八百步”,“选”指万无疑,“十选”指十万,“亿”在“十选”之前,所以此处“亿”当指比“十万”大一级的数量单位,即百万。这样“五亿十选九千八百步”就是指5109800。根据何驽对陶寺度量单位的研究,当时5尺等于1步。按照本文前一节的假设,当时1000尺等于1里,就相当于200步等于1里,那么5109800步相当于25549里,这个数字很接近于26000里。

太章、竖亥所能步测的,显然不是日道的半径,而是当时禹所能控制、加上他所耳闻的地理范围。各种文献在撰写和转抄中会误将冬至日道半径的四极之内与大禹时代所能步测的四海之内弄混,因此出现混乱。《山海经·海外东经》中竖亥所步测的应该是四海之内(“东极至于西极”应为“北极至于南极”之误),而《淮南子·墬形训》中的太章、竖亥步四极的数据当是依日影千里差一寸计算的冬至日道的半径,而不是太章、竖亥步测的四海之内的数据。

各种文献均认为太章、竖亥步东西、南北之事发生在夏禹时。大禹距帝尧时代很近,大约相当于考古学所谓的“龙山时代晚期”,在黄河中游地区最有代表性的两个文化是晋南的陶寺文化和豫西的王湾三期文化(又称河南龙山文化)。根据考古界多数学者认为陶寺文化与尧舜有关,王湾三期文化与早期夏文化有关,我们认为以陶寺文化的长度单位推测同时期的王湾三期文化也采用相同的长度换算单位是合乎逻辑的。我们看到,由此得到的《山海经·海外东经》中竖亥步自东极至于西极的距离与其他文献中记载的四海之内的距离可以吻合。这证明了我们关于黄河中游龙山时代晚期或文献上所称的尧舜禹时代5尺=1步,1000尺=200步=1里的假设具有相对合理性。①此处出现一个让人惊愕的结果。按照当时1000尺=1里=250米计算,28000里相当于现在的7000公里,26000里相当于6500公里。在地球上北纬34-35度的纬度处从东向西直行,从中国的东部沿海出发,过中国中原地区——也就是夏人所居住的地区,向西越过昆仑山和西亚地区,将直达叙利亚地中海沿岸。登封告成王城岗纬度为34°24',按地球平均半径6371公里计算,这一纬度的纬圈长度为2π×6371×cos34°24'=33012公里。在这一纬度中国东部沿海的经度约在东经120度,叙利亚地中海沿岸所在的经度约为东经36度,跨越84度经度,其长度为33012×84÷360=7703公里。对比当时的28000里相当于现在的7000公里可见,如果认为东西28000里是当时实测所得,则东西方向测出的距离较真实距离小2812里(703公里),测量误差为10%。在王城岗所在的经度(东经113度7分)上,欧亚大陆最南端的纬度约22度,最北端的纬度约74度,跨越52度。经向长度为π×6371×52/180=5579公里。对比古代的26000里等于现在的6500公里可见,经向的测量较实际值大出3684里(921公里),误差16.5%。因为南北向的测量很难保证在同一条经线上,17、18世纪在海上确定经度仍然是欧洲人面临的一个巨大的难题,所以经向距离的测量较实际值偏大完全在预料之中。加之如果当时测量最南端的地点向西偏移到达雷州半岛最南端甚至海南岛的南端,则纬度要低2—4度;如果北端的地点偏西,到达泰梅尔半岛,则纬度要高2-4度,都会造成测出的距离偏大。纬度4度的经度长度约445公里,相当于当时的1780里。由此看来,先秦到汉代文献中一致认为的大地东西28000里、南北26000里应该不是出于凭空臆想的杜撰。

3 一寸与千里——陶寺与王城岗

现在换一种思路,检核一下早期文献中记载的日影长度是否有正好相差1寸的两个数据。我们惊讶地发现,早期日影长度记载影响最广泛的就是两种,一种是《周髀算经》中的夏至一尺六寸、冬至一丈三尺五寸,另一种是《周礼》中的夏至一尺五寸。这两个夏至数据之间相差正好1寸。下面将论证,这两个数据中的前者极可能是得自于山西临汾陶寺遗址的理论数值,陶寺是许多学者认同的帝尧都城[34];后者很可能得自于河南登封告成王城岗遗址,这是许多学者认同的禹都阳城[35],陶寺到王城岗之间的距离很接近于当时的1000里。当时的日影观测和特定的历史发展阶段产生了日影千里差一寸之说。后来因为大禹开创了中国历史上的第一个王朝国家所拥有的特殊重要性,登封告成——也就是至迟在战国时期便有其称的古阳城——被后世天文学家认为是地中。

3.1 陶寺到王城岗的距离

陶寺的经纬度是 N35°52'55.9″,E111°29'54.9″,登封告成王城岗的经纬度是N34°24'04.4″,E113°07'31.2″。通过计算和 GPS测量都可得到,陶寺到王城岗之间的直线距离为223公里。依“2.2”和“2.3”两节所论证的,陶寺文化和王湾三期文化的1里等于1000尺,相当于现在的250米,当时的1千里则相当于250公里。陶寺与王城岗两地距离223公里相当于陶寺文化的892里,距当时1千里相差27公里即当时的108里,接近于当时的1千里;若将其近似为1000里,其数值偏大约10.8%。考虑到步测测量时可能走的不是完全的直线,加上在山区测量时没有完全消除沟壑陵谷起伏等干扰因素,都会造成测量结果偏大,当时完全可能将这一距离认为极为接近1千里。可以与此作为对照的是,唐代一行和南宫说组织的子午线测量中,测量得到的距离也大于实际距离,具体的比率不同学者计算的结果有13.9%[24]、18.2%([23],366 页),或 20%[25]。

也许当时知道陶寺到王城岗的距离不完全等同于1000里,只是近似于1000里,出于方便取其整数,便将其约为1000里,我们今天描述一些大的距离时仍然用类似的近似值。

3.2 1.6尺日影与陶寺

冬至、夏至的日影长度与表高、观测地点的地理纬度、黄赤交角之间的关系为:

式中Lx为夏至影长,Ld为冬至影长,Lb为表高,ф为地理纬度,ε为黄赤交角。更精确的计算还要考虑太阳半径、蒙气差、地球视差等因素。

3.2.1 《周髀算经》的时代与已往的纬度计算结果

夏至日影1尺6寸只出现在《周髀算经》这一种文献中。由《周髀算经》推算观测地的纬度有三种数据可用,一是夏至日影一尺六寸,二是冬至日影一丈三尺五寸,三是北极高度一丈三寸。因为如公式(3)、(4)所示,表影长度是纬度和黄赤交角的函数。黄赤交角是个随时间有微小变化的变量,变化周期约41000年,在近5000年以来都处在减小的过程中,约每百年减小49秒。所以如果仅知道冬至和夏至表影长度之一,那么在可能的历史年代范围内,观测地点纬度的确定还是有一定误差的。如果同时知道冬至和夏至的表影长度,那么从理论上讲就可以准确求得观测点的地理纬度和黄赤交角,随之确定下来观测年代。但是还有蒙气差的改正、太阳半径的改正和视差的改正,从而使得结果不十分确定。

钱宝琮在1929年[36]和1958年[10]曾两度对《周髀算经》进行研究,他的计算都是将冬夏至日影作为一组数据,而将北极高度作为另一个独立的数据。前一次他既订正了太阳半径,也订正了蒙气差,给出冬夏至日影观测地纬度为35°37',黄赤交角24°2';后一次只订正了蒙气差,得到冬夏至日影观测地纬度为35°20'42″,黄赤交角24°1'54″。由北极高度算得地理纬度为37°49'50″。钱宝琮认为由冬夏至日影数据和由北极高度数据推算的纬度相差约2°29',“不能认为由测量时的偶然误差所致。并且纬度35°20'42″或37°49'50″都相当高,远在周都洛阳之北”,“又从《周髀》书中冬、夏至日日影推算出来的黄赤交角,24°2'也是相当大,不是西周以后的天文实际”,据此钱先生认为《周髀算经》的三个数据“不能是实际测量的真实记录”[10]。

能田忠亮1933年计算过《周髀算经》的二至日影长度与北极璇玑长度。他没有加入太阳半径改正和蒙气差改正,直接用二至日影计算得到观测地纬度为35°.33,即35°20',黄赤交角24°.02,并给出黄赤交角24°.02的年代为-2500年;用北极璇玑晷长计算得到纬度为37°.84。但他认为黄赤交角随时间变化缓慢,以之确定年代并不可靠,而纬度的计算结果是可靠的;至于利用北极璇玑算出的纬度与利用二至日影算出的纬度有2度半的差值,他认为是古人观测粗糙造成的,35°多的纬度应该是《周髀算经》可信的观测纬度。[37]

高平子1937年由二至影长计算,并改正蒙气差和太阳半径后,得到观测地纬度为35°37'.4,黄赤交角为24°02'.8,与钱宝琮1929年的结果相同。他将告成和洛阳自公元前1200年至公元2000年间冬夏至日影的理论长度值做成图表,比较后认为“《周髀》所记之晷景至为疏远,恐出于理想,非由实测”[38]。

可见,钱宝琮和高平子认为《周髀算经》不是实测,理由之一是纬度太高,不合周都洛阳,之二是黄赤交角太大,不合周初年代,之三(只有钱宝琮)是由北极得出的纬度与由二至日影得出的纬度有2度多的差异。前两条理由的得出是因为他们首先认定了《周髀算经》的数据应该来自于周初,在周都洛阳或阳城所测。而能田忠亮则采取了相对宽容的态度,他并不否认这些数据来自实测,而是允许古代的观测有更大的观测误差。

赵永恒最近将《周髀算经》中的冬夏至日影与北极高度作为同一组数据进行拟合,得到两个观测年代,公元前511年左右和公元前142年左右,以公元前511年左右为好。观测地纬度约35.2度,夏至晷长测量精度略大于半寸,冬至晷长和北极璇玑晷长的测量精度在 2 寸左右。[39]

3.2.2 《周髀算经》与陶寺遗址

随着陶寺遗址陶寺文化中期观象祭祀台的发现[40,41]和初步判定[42—44],《周髀算经》冬夏至日影观测地点问题有了新的见解。黎耕和孙小淳最近提出《周髀算经》的日影可能是陶寺观测的结果。他们由钱宝琮得到的黄赤交角算得观测年代约为距今4396年,由高平子得到的黄赤交角算得观测年代约为距今4424年。结合钱宝琮算得的地理纬度35°20'42″和高平子算得的纬度 35°37'4″,以及陶寺的纬度 35°53'59″,认为“《周髀》中数值与尧都陶寺较合。考虑到地理纬度的误差,并使用更加精确的黄赤交角长周期变化公式,将有望得到更为精确的结论”[45]。

黎耕和孙小淳提出的《周髀算经》冬夏至日影得之于陶寺的观点,虽然从纬度上有20—30分的差距,从时代上比较符合陶寺文化早期(公元前2300—前2100年),与陶寺文化中期(公元前2100—前2000年)有一定的差距,但这是一种值得高度重视的见解,因为早期的观测误差显然会较后世大一些,而且为了某些目的早期观测的理论数值可能取整,即在“分”级采用四舍五入或类似的方法,只用“寸”来表示日影长度。当然,陶寺早期城址建成和使用时间段为公元前2300—前2100年,因而《周髀算经》冬夏至日影数据测自陶寺早期城址也具有很大的潜在可能①陶寺早期中型墓M2200出土的红彩尖头木棍复原长225厘米,若尖头插于地下25厘米,地表露出200厘米,恰可做陶寺8尺高立表。资料见中国社会科学院考古研究所编《陶寺遗址》,文物出版社待刊。。

《周髀算经》晷影观测出自陶寺之说随后有了一个有力的证据,就是在陶寺遗址发现的一根漆杆[46]。这根漆杆出土于陶寺文化中期王级大墓中,出土时残长171.8厘米,残断部分不超过10厘米。漆杆被漆成黑绿相间的色段,加以粉红色带分隔。何驽推测这根漆杆为圭表日影测量仪器系统中的圭尺。尤其引人注意的是漆杆第10—12号绿色带被11号粉红色带有意隔断,第1—11号色段总长39.9厘米。根据对陶寺尺度研究的结果,1陶寺尺等于25厘米,则39.9厘米相当于1.596陶寺尺,非常接近于1.6尺,这应该就是陶寺夏至晷长的理论标志点。

作为黑色带和绿色带分隔的粉红色带宽度在0.5—1.5厘米之间,相当于0.2—0.6陶寺寸。考虑到测影时由于日光散射影端较虚等因素,当时的观测误差达到0.5厘米(即0.2陶寺寸)是可以接受的。况且陶寺漆圭尺夏至标志点第1至11号色段长39.9厘米,比1.6尺(即40厘米)误差仅0.1厘米,相当于陶寺0.04寸,远小于可以接受的0.2陶寺寸的误差临界值。

因此,《周髀算经》中的夏至影长1.6尺,冬至影长13.5尺极可能是陶寺遗址观测结果的理论标准数值。

3.3 1.5尺日影与阳城(王城岗)

汉代以前的日影观测数据除了《周髀算经》的夏至1.6尺、冬至13.5尺之外,夏至还有1.5尺和1.48尺两种,冬至还有1丈3尺。

3.3.1 1.5尺、1.48尺与1丈3尺的文献记载夏至影长1.5尺最权威的记载存在于《周礼》中。《周礼·地官·大司徒》记载:

以土圭之法测土深,正日景,以求地中。日南则景短多暑,日北则景长多寒,日东则景夕多风,日西则景朝多阴。日至之景,尺有五寸,谓之地中。天地之所合也,四时之所交也,风雨之所会也,阴阳之所和也。然则百物阜安,乃建王国焉。([7],66页)《周礼·大司徒》只言夏至不言冬至。

《周礼·冬官·考工记》也有记载:“土圭尺有五寸,以致日,以土地。”([7],284页)郑玄注:“夏日至之景尺有五寸,冬日至之景丈有三尺”,认为夏至1.5尺、冬至13尺是一套数据;贾公彦疏:“‘夏日至之景尺有五寸,冬日至之景丈三尺’者,皆《通卦验》文”,认为这套数据是《易纬·通卦验》的数据。李淳风注《周髀算经》引《尚书·考灵曜》也有“日永影尺五寸,日短影一十三尺”([5],23页)。

但是《易纬·通卦验》又有夏至影长1.48尺之记载。《续汉书·律历志》下刘昭注引《易纬》[47]及《周髀算经》李淳风注引《易纬·通卦验》([5],24页)皆作“夏至景尺有四寸八分,冬至一丈三尺”,冬至仍为1丈3尺,夏至则为1.48尺。

这样《周髀算经》之外的文献记载的汉代以前观测到的冬夏至日影长度组合为:

(1)夏至1.5尺(《周礼·大司徒》)。

(2)夏至1.5尺,冬至13尺(郑玄注《周礼》,贾公彦疏引《通卦验》,李淳风注《周髀》引《尚书考·灵曜》)。

(3)夏至1.48尺,冬至13尺(《续汉书·律历志》刘昭注引《易纬》,李淳风注《周髀》引《易纬·通卦验》)。

3.3.2 1.5尺与周公测影

因《周礼·大司徒》明言夏至日影一尺五寸的长度为地中,所以这一数据被作为周公测影的结果。

关于周公测影之地,自汉代已分为二说,一主阳城,一主洛阳,李淳风注《周髀算经》对此有说明:“《周礼·大司徒》职曰:‘夏至之景尺有五寸’,马融以为洛阳,郑玄以为阳城”([5],24页)。后世亦有此分歧。

《周礼·大司徒》郑玄注:“郑司农云:土圭之长尺有五寸,以夏至之日,立八尺之表,其景适与土圭等,谓之地中。今颍川阳城地为然。”孔颖达正义:“周公度日景正五表,今阳城是周公度日景之处,古跡犹存。”即汉代的郑玄和唐代的孔颖达都认为是阳城。历代天文学家多接受此种观点,如《隋书·天文志》说:“昔者周公测影于阳城,以参考纪历。其于《周礼》,在大司徒之职”([1],561页),接下来就是引用“以土圭之法……”一段。阳城因为周公测影而成为中国天文学史上一个具有特殊意义的地方。唐代一行、南宫说组织的大规模日影和北极高度测量,阳城是一个重要地点。一行《大衍历》也将阳城的数据作为与其他观测点比较的基准。南宫说曾在阳城立碑刻“周公测景台”以为纪念,该碑至今仍在,其北面就是元郭守敬建造的40尺高的观星台。现今学者亦多主张周公测影在阳城,认为就是现在的周公测影台和登封观星台所在地:“虽然中国最早的王朝夏王朝一开始把自己的都城选在了阳城,但阳城被认为是地中,却是始自周公的立表测影。……对于地中的选择,则以立表测影为依据。”[48]

洛阳说的提出是因为洛阳是周初所营的洛邑所在地。据李淳风之说,汉代的马融主张周公测影在洛阳。其实郑玄也不十分坚定地认为周公测影之地在阳城。《周礼·天官冢宰》“惟王建国”句下郑玄注:“周公居摄而作六典之职,谓之周礼。营洛邑于土中。七年,致政成王,以此礼受之,使居洛邑致天下。司徒职曰,日至之景,尺有五寸,谓之地中。”([7],1页)“土中”即“地中”,此处郑玄认为周公作洛、致政成王的洛邑与“日至之景,尺有五寸,谓之地中”是同一个地方。周公作洛是历史上著名的事件,地点当在今洛阳。作于周初的何尊铭文记载武王克商之后已经决定迁于“中国”:“唯武王即克大邑商,则廷告于天曰:余其宅兹中国,自之乂民”[49],《尚书·召诰》中有“王来绍上帝,自服于土中,旦曰:‘其作大邑,其自时配皇天,毖祀于上下,其自时中乂’”([50],100页),也认为洛邑是中土。

对于周公测影所定的地中是阳城还是洛邑,孔颖达试图给出一种调和的解释,说:“颍川郡阳城县是周公度景之处,古跡犹存,故云地为然也。按《春秋》左氏,武王克商迁九鼎于洛邑,欲以为都,不在颍川地中者,武王欲取河洛之间形势之所,洛都虽不在地之正中,颍川地中仍在畿内。”([7],66页)明代学者陈宣也给出了类似的解释:“周公之心何心也!恒言洛当天地之中,周公以土圭测之,非中之正也。去洛之东南百里而远,古阳城之地,周公考验之,正地之中处。”[51]但是这样的解释明显出于臆度,缺乏依据。周公测影究竟是在阳城还是在洛邑仍然是一个谜。

3.3.3 1.5尺、1.48尺与13尺的已有计算结果

对于夏至1.5尺、冬至13尺以及夏至1.48尺、冬至13尺两组数据,也有当代学者进行过计算。

高平子计算了夏至1.5尺、冬至13尺的观测年代[38]。他根据文献记载首先认为这个数据是周初测影的结果,地点或是在洛阳,或是在阳城。他利用这组数据加上日半径和蒙气差的改正,计算得到黄赤交角23°54'.1,观测地纬度34°47'.2。比较洛阳纬度34°49',告成纬度34°26',他认为夏至1.5尺、冬至13尺这套数据“在假定之周初年代及洛阳纬度实为密近,但不合于阳城。”

赵永恒[39]对夏至1.5尺、冬至13尺加入了他本人依《周髀算经》之法求得的北极璇玑影长10尺,拟合得到这套数据的观测年代为公元前1032年左右,观测地的纬度为34.32°(约34°20'),认为登封告成镇的纬度(34.42°)处于数据拟合的地理纬度的范围之内。

赵永恒[39]还特别计算了夏至1.48尺、冬至13尺的数据。他先利用P03岁差模型求得公元前2070年的黄赤交角为23.93°,然后按照公式(3)和公式(4)计算阳城(纬度34.42°)公元前2070年的冬夏至日影长度,得到夏至日影1.48尺、冬至日影12.98尺,因而认为《通卦验》记载的夏至1.48尺、冬至13尺“恰恰是‘禹都阳城’所应有的测量结果”。然后他又按照《周髀算经》之法求得北极璇玑影长10.04尺,以之与冬夏至晷影长度作为一组数据进行拟合,得到的观测年代为公元前2042年左右,地理纬度为34.22°,较“阳城”略为偏南,在当时准确观测的夏至影长应为1.49尺,误差在±0.01尺,准确观测的冬至影长应为13尺,误差+0.02—-0.03尺。他提出文献记载的启都阳翟(今禹州瓦店)纬度34.16°,符合这一拟合结果。

3.4 陶寺与王城岗日影的重新计算与讨论

对于《周髀算经》的观测地纬度,高平子1937年的计算结果与钱宝琮1929年的计算结果相同,而钱宝琮1958年的计算结果与能田忠亮1933年的计算结果接近,二者相差17'有余。造成这种不同的主要原因在于前者作了太阳视半径的改正,而后者没有作这一改正。赵永恒文中提到“更精确的计算还需要考虑太阳的半径、蒙气差(大气折射)等的影响”,但他在文章中并没有加入这些因素,而是加入了北极璇玑进行拟合,所以计算结果与钱宝琮、高平子和能田忠亮都不同。

太阳视半径和蒙气差两项因素都会使太阳的天顶距偏小,从而使得测出的日影长度较以日面中心计算出的长度值为小。蒙气差由气温、气压等气象要素决定,对日影长度影响相对较小,高平子用当时洛阳6月—12月的平均气象要素计算,得到其对太阳天顶距的影响仅为1、2秒之间;钱宝琮(1958)的蒙气差改正值夏至为12″,冬至为1'38″。太阳视半径每年约在15'.8—16'.3之间变化,平均约16',对日影长度的影响更大一些。

但是,在日影观测时,所测量的数据究竟是太阳的上边沿、日心、还是下边沿,是不完全确定的,对此关增建作过研究。

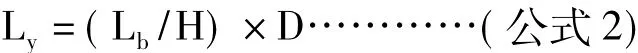

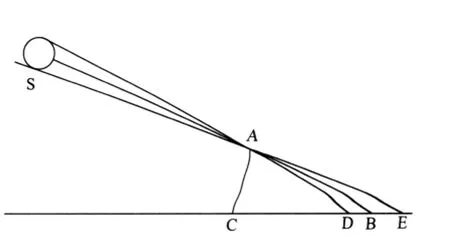

如图2,从表下直到太阳上边沿的投影CD是太阳的本影区;DE是太阳上边沿到下边沿之间的半影区,它使得影子端缘模糊,影长不易确定,再加上空气中尘埃散射等因素,测量结果的不确定性要更大。[52]自周代直至刘宋何承天以前,冬至时刻的误差绝大多数在先或后二三天之间,其中太阳半影和表端日光散射使影端确定存在较大困难是主要原因之一。[53]钱宝琮1929年的计算用太阳上边沿,1958年没有用日半径改正,即直接用日心,表明他本人并不十分确定应该用太阳上边沿还是用日心,从两篇文章发表的时间上看,也许他早年认为应该用太阳上边沿,后来转而认为应该用日心。

在本文写作过程中,中国科学院国家天文台的赵永恒研究员用现代天文学方法为我们重新计算了陶寺、王城岗等地的一系列日影数据,包括多个年代二分二至前后正午太阳上边沿、日心和下边沿的日影长度。本文选择其中的冬至和夏至数据,见下面表1和表2。

图2 立竿测影半影误差示意图(据文献[52])

表1 陶寺(N35°52'55.9″,E111°29'54.9″)二至日影长度

表2 王城岗(N34°24'04.4″,E113°07'31.2″)二至日影长度

也就是说,陶寺文化时期在陶寺观测到的夏至本影长度约为1.65尺,本影前端约有0.08尺的虚影。冬至可以观测到约13.59尺的本影,前端约有0.27尺的虚影。陶寺出土圭尺的大墓还出土有一块带小孔的玉戚,推测是用于确定日影前端的景符,据此,则陶寺文化测定的影长当为太阳的本影,即太阳上边沿的影长。考虑到陶寺圭尺上No.11号彩段为1.6尺,当为夏至理论标准影长标志,陶寺夏至日影在理论上完全可能被认为还是1尺6寸,目的是从意识形态的角度,附会陶寺的“地中”特征。冬至本影长度较《周髀算经》的1丈3尺5寸长近1寸。

从表2可见,夏代初年王城岗的夏至和冬至日影长度,按太阳上边沿计算,分别约为1.44尺和12.82尺,按照日心计算,约为1.48尺和12.96尺,而按照太阳下边沿计算,则约为1.52尺和13.10尺,后二者都很接近《周礼》及郑注所载的夏至1.5尺、冬至13尺的数据。王城岗夏至晷影不论是1.52尺还是1.48尺,都在1.5±0.02尺允许误差范围内,从而可能被视为理论上就是1.5尺。至于冬至影长测量因日影更长更虚而误差更大,被视为13尺也是很有可能的。

对于1.48尺这个数据的由来,其实董作宾另有一个解释。董作宾认为《通卦验》与《考灵曜》同源,理由是二者冬至影长相同,不同仅在于夏至。《考灵曜》的冬夏至晷长之差为11尺5寸,如果以十二节平均分配,相邻两节间差9寸6分,余2分;如果从夏至的1.5尺中减去2分,则每相邻两节间正好相差9寸6分,无余数。[38]《续汉书·律历志》注引的《易纬》晷影包含了24节气的数据,夏至1.48尺、冬至13尺,相邻两节间差9寸6分,无余数。因此董作宾的推测也不无道理。如果是这样,那么汉代以前的日影数据就只有夏至1.5尺、冬至13尺和夏至1.6尺、冬至13.5尺这两套。夏至1.5尺、冬至13尺的数据密合于周初在洛阳观测太阳上边沿的结果,即表的实影的长度,而夏初由于观测影长包括了影端前面的一段虚影,从而在阳城测出的结果也是夏至1.5尺、冬至13尺。

《周礼》等文献的记载表明,古代对于“地中”的定义是以夏至日影长度为标准的,“土圭”的长度也是按夏至日影长度制作的。因此,在早期的观念中,夏至日影较冬至日影更加重要。何承天、一行等对“日影千里差一寸”的否定也是用的夏至日影长度。本文认为,日影千里差一寸的起源也是从陶寺与王城岗两地夏至日影之差和地理距离之差得到的。

从《周礼·大司徒》的记载可见,周初选择中土之都城时,夏至影长1尺5寸为地中的观念就已经是一种古老的信念,而不是相反,周人先倾向于选定了某个地点作为地中,然后按图索骥地测其日影恰为1尺5寸。那么,周人为什么会认定夏至影长1尺5寸的地方为地中呢?最可能的答案就是在历史上影长1尺5寸的地方曾作为重要的政治中心。而阳城是大禹的都城,正符合这一标准。

周公作洛选择的地点是洛阳,西周时代洛阳的夏至本影长最符合1尺5寸,如高平子计算的结果。但是,大禹时代在阳城观测得到的夏至1尺5寸、冬至1丈3尺并未被彻底遗忘,因此到汉以后人们对于这个数据的来源就发生了分歧。唐代以来认定的周公测影台的位置即紧邻登封王城岗遗址,虽有战国时期“阳城”遗址的提示,却也可谓冥冥之中“返璞归真”了。

因此,阳城确实是夏至影长一尺五寸、冬至影长一丈三尺的早期观测地点,只不过这套数据最初不是周公测量得到的,而是大禹时代得到的,唯周公把它们落实到更切合实际的精确地点而已。

4 史实的还原

4.1 陶寺与王城岗的考古学联系

从考古学文化上说,陶寺文化是龙山时代晚期的一支独立的考古学文化,主要分布于晋南临汾盆地,陶寺城址是陶寺文化的文化中心和政治中心。早期城址56万平方米,中期城址280万平方米。城内有宫殿区、王陵区、下层贵族居住区、平民区、仓储区、观象祭祀区、手工业作坊区等功能区划,是一个初具规模的都城[54]。许多学者认为陶寺城址为尧都平阳或尧舜并都之。

王湾三期文化是龙山时代晚期分布于豫西地区的一支考古学文化,陶寺文化与王湾三期文化没有承袭发展关系,二者独立各自发展。王城岗城址是王湾三期文化偏早阶段的中心城址。

王城岗城址位于河南登封告成,坐落在战国阳城遗址的西南,元代观星台遗址西南约1公里处。王城岗先建有小城,面积约1万平方米;后建大城,面积约34.9万平方米。小城内有大量夯土遗存,大城内有大型夯土基址迹象,可能具有都城性质。大城的建成和使用年代大约为公元前2110—2020年,大约相当于陶寺中期城址年代。王城岗小城年代大致相当于陶寺早期城址晚段,只是面积过小,基本不可能具有都城性质。部分学者认为王城岗早期小城为“鲧做城”,大城为“禹都阳城”([35],788页;[55])。

文献记载似乎也与此暗合。《尚书·大禹谟》称舜谓禹曰:“予懋乃德,嘉乃丕绩,天之历数在汝躬,汝终陟元后。人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”话语雷同《论语·尧曰》中尧对舜传圭尺“中”时的殷切嘱托。河南王湾三期文化与陶寺文化往来并不密切,暗示禹从舜手中接受“中”似不可能,但是禹用圭表确定了自己的“地中”确是有可能的,也就是阳城夏至1.5尺的理论影长。登封告成王城岗纬度较陶寺偏南约1°29',夏至影长较陶寺短是必然的。这意味着“夏禹”不是简单地接受“虞舜”的圭尺“中”,而是对尧舜“地中”位置或称“立中”位置进行“替换”,替换成自己的都城“阳城”的夏至影长,标准相应地缩短约1寸。

从上述研究不难看出,在所谓的尧舜禹时期甚至到西周时期,政权的交替甚或都城的变化都伴随着圭表“中”的交接或“地中”夏至影长标准的改变,确切说则应是“王者逐中”,此“中”既是圭表之“中”又是“地中”之“中”。因为在古人的认知里,地中与天极是对应的,唯有这里才是人间与皇天上帝交通的孔道,正所谓“绍上帝”、“上下通也”。王者独占地中,实质上就是绝他人天地通的权利,垄断与上帝沟通的宗教特权,从而达到“独授天命”、“君权神授”合法化和正统化的政治目的[56]。

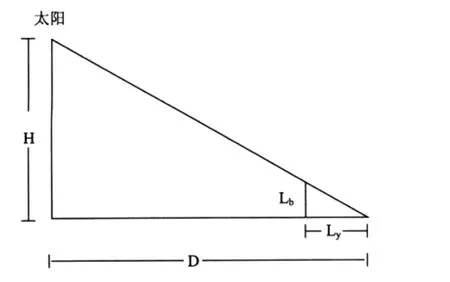

4.2 陶寺与王城岗的地理关系

陶寺-王城岗之间的方位关系基本是西北-东南(图3)。从陶寺到王城岗,如果走直线距离,离开陶寺向东南方向,翻过中条山,沿王屋山南麓继续向东南,到黄河谷。渡过黄河和洛河,再翻过嵩山,即到达王城岗。

值得注意的是,孟津几乎就在陶寺与王城岗的连线上。《尚书·禹贡》中记载大禹导河就经过孟津,孔颖达正义:“孟是地名,津是度处。在孟地致津,谓之孟津。”([50],39页)周武王伐纣时,两次渡河都选择在孟津这个地方,说明在古代孟津应该是河面比较宽阔易于摆渡的地方。

图3 陶寺(襄汾)-王城岗(登封)方位关系示意图

4.3 日影千里差一寸的由来

在中国历史上,从帝尧到大禹,正是中国古代国家形成的关键时期。陶寺是帝尧的都城所在,王城岗是大禹的都城。

在中国古文献的记载中,帝尧最突出的功绩是观测四仲中星并制定历法等与天文有关的业绩,即“钦若昊天,历象日月星辰,敬受民时”(《尚书·尧典》)。陶寺时应该已经有了正午日影观测,[46]同时还保留着观测日出方位定季节的古老方法,说明当时应该处在测日影的早期阶段[57]。陶寺人观测到的夏至日影是1尺6寸,具体说很可能是陶寺早期城址(尧)测量的数据。

稍后出于政治需要,禹建立自己的都城,继承既有的传统和意识形态,强调自己的新都城是地中以标榜自己政权的合理性,同陶寺中期大城分庭抗礼,必须立中选址,于是经实测影长,确定告成一带夏至影长1.5尺,这是新地中标准,修建王城岗城址,与尧都平阳陶寺距离为892里,理论上视为1000里。

这样,黄河中游地区在国家诞生的前后就产生了两个日影数据,这两个夏至日影正好相差1寸。

大禹最突出的功绩是治理洪水和划分九州,都与地理有关。《史记·夏本纪》等史籍记载大禹治水时“行山表木,定高山大川……左准绳,右规矩”[58],在这个过程中,开始了真正的大地测量。《周髀算经》开篇商高回答周公之问时说:“数之法出于圆方,圆出于方,方出于矩,矩出于九九八十一。故折矩以为勾,广三,股修四,径隅五。既方其外,半之一矩,环而共盘,得成三四五。两矩共长二十有五,是谓积矩。故禹之所以治天下者,此数之所生也。”([5],11页)认为勾股之法是大禹治水所用的方法。这一说法应该是符合历史实情的,大范围的大地测量无疑会用到三角法。另一方面,有了大范围的测量,也会产生较“尺”更大的距离单位,即“里”。作为中国历史上第一个国家,必然有自己的管辖范围,有明确的距离远近的概念,重要的地点之间的距离应该是清楚的。从尧都陶寺到禹都王城岗之间的距离在当时应该是很重要的。

综上所述,1.6尺的夏至日影是黄河中游的文明最初测定的日影长度,陶寺作为都城在选址时被认为符合这一“地中”理论标准,而1.5尺是后一次测定的夏至日影长度,地点在阳城。最早测出这两个日影的时代,也正是最早测量大范围的地理距离的时代。因此,在当时人的宇宙观中,描述两地之间的地理关系时,不仅要描述其“弦长”的距离和方位,还要描述其日影长度差。从尧都平阳到禹都阳城,距离相距近一千里,夏至日影差一寸。这大概就是日影千里差一寸这一约数概念的由来,只是被后人遗忘本源,误解成南北地广差当时的1000里,影长差1寸,固然无论如何都与实际不符,故以妄也。

致 谢本文在写作过程中,遇到日影计算问题而无法进行下去,幸得赵永恒研究员热情相助,为我们计算了陶寺、王城岗等地的一系列日影数据,在此表示衷心感谢!

1 隋书·天文志上[A].历代天文律历等志汇编[Z].北京:中华书局,1975.

2 新唐书·天文志一[A].历代天文律历等志汇编[Z].北京:中华书局,1975.715.

3 席泽宗等.中国科学技术史·思想卷[M].北京:科学出版社,2003.70—71.

4 汪小虎.“日影千里差一寸”学说的历史演变[J].上海交通大学学报,2008,16(4):74—80.

5 钱宝琮点校.周髀算经[A].卷上.李俨钱宝琮科学史全集[C].第4卷.沈阳:辽宁教育出版社,1998.

6 (汉)刘安著,(汉)高诱注.淮南子[M].诸子集成.上海:上海书店,1986.

7 (汉)郑氏注,(唐)贾公彦疏.周礼注疏.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

8 续汉书·天文志上·注引[A].历代天文律历等志汇编[Z].北京:中华书局,1975.114.

9 J Needham.Science and Civilisation in China[M].Vol.3.Cambridge:Cambridge University Press,1959.210—214.

10 钱宝琮.盖天说源流考[J].科学史集刊1,1958,30—46.

11 江晓原.《周髀算经》盖天宇宙结构[J].自然科学史研究,1996,15(3):249—253.

12 陈美东.中国古代天文学思想[M].北京:中国科学技术出版社,2008.

13 (唐)瞿昙悉达.唐开元占经[M].卷1.北京:中国书店,1989.9.

14 (汉)扬雄.法言[M].诸子集成.上海:上海书店,1986.28.

15 汉书·律历志上[A].历代天文律历等志汇编[Z].北京:中华书局,1975.1392.

16 丘光明.中国历代度量衡考[M].北京:科学出版社,1992.6.

17 伊世同.量天尺考[J].文物,1978,(2):10—17.

18 (东晋)范宁集解,(唐)杨士勋疏.春秋谷梁传注疏[A].十三经注疏[Z].北京:中华书局,1980.51.

19 (汉)韩婴.韩诗外传[A].卷四.文渊阁四库全书[Z].第89册.台北:新文丰出版公司.806.

20 丘光明,邱隆,杨平.中国科学技术史·度量衡卷[M].北京:科学出版社,2001.24.

21 (汉)郑氏注,(唐)孔颖达疏.礼记正义[A].十三经注疏[Z].北京:中华书局,1980.119.

22 (汉)班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.1119.

23 陈美东.中国科学技术史·天文学卷[M].北京:科学出版社,2003.366.

24 薄树人.中国古代在天体测量方面的成就[A].薄树人文集[C].合肥:中国科学技术大学出版社,2003.262—267.

25 吴守贤,全和钧.中国古代天体测量学及天文仪器[M].北京:中国科学技术出版社,2008.309.

26 薄树人.中国古代的恒星观测[A].薄树人文集[C].合肥:中国科学技术大学出版社,2003.197—212.

27 何驽.从陶寺观象台IIFJT1相关尺寸管窥陶寺文化长度单位[J].中国社会科学院古代文明研究中心通讯,2005,(10):22—33.

28 (秦)吕不韦等著,(汉)高诱注.吕氏春秋[M].诸子集成.上海:上海书店,1986.126.

29 (汉)刘向校,(清)戴望校正.管子[M].诸子集成.上海:上海书店,1986.382.

30 山海经[A].文渊阁四库全书[Z].第1042册.

31 (宋)王应麟.通鉴地理通释[M].丛书集成本.北京:商务印书馆,1936.12.

32 孙瑴编.古微书.卷32引.丛书集成初编本(补印本).北京:商务印书馆,1959.609.

33 邹大海.中国数学的兴起与先秦数学[M].石家庄:河北科技出版社,2001.77.

34 卫斯.“陶寺遗址”与“尧都平阳”的考古学观察[A].襄汾陶寺遗址研究[C].北京:科学出版社,2007.436—451.

35 河南省文物考古研究所,北京大学考古文博学院.登封王城岗考古发现与研究[M].郑州:大象出版社,2007.

36 钱宝琮.周髀算经考[A].李俨钱宝琮科学史全集[C].第9卷.沈阳:辽宁教育出版社,1998.73—91.

37 能田忠亮.周髀算經の研究[M].京都:東方文化學院京都研究所,1933.27—28.

38 高平子.圭表测景论[A].周公测景台调查报告(国立中央研究院专刊).北京:商务印书馆,1937.105—129.

39 赵永恒.《周髀算经》与阳城[J].中国科技史杂志,2009,30(1):102—109.

40 中国社会科学院考古研究所山西队,山西省考古所,临汾市文物局.山西襄汾县陶寺城址祭祀区大型建筑基址2003年发掘简报[J].考古,2004,(7):9—24.

41 中国社会科学院考古研究所山西队,山西省考古所,临汾市文物局.山西襄汾县陶寺中期城址大型建筑II FJT1基址2004~2005年发掘简报[J].考古,2007,(4):3—25.

42 江晓原,陈晓中等.山西襄汾陶寺城址天文观测遗迹功能讨论[J].考古,2006,(11):81—94.

43 武家璧,陈美东,刘次沅.陶寺观象台遗址的天文功能与年代[J].中国科学,2008,38(9):1265—1272.

44 刘次沅.陶寺观象台遗址的天文学分析[J].天文学报,2009,50(1):1—10.

45 黎耕,孙小淳.汉唐之际的圭表测量与浑盖转变[J].中国科技史杂志,2009,30(1):120—131.

46 何驽.山西襄汾陶寺城址中期王级大墓IIM22出土漆杆“圭尺”功能试探[J].自然科学史研究,2009,28(3):261—276.

47 续汉书·律历志·下[A].历代天文律历等志汇编[Z].北京:中华书局,1975.1533—1534.

48 关增建.登封观星台的历史文化价值[J].自然辩证法通讯,2005,27(6):80—85.

49 唐兰.何尊铭文解释[J].文物,1976,(1):60—63.

50 (唐)孔颖达疏.尚书正义[A].十三经注疏[Z].北京:中华书局,1980.

51 登封县志[M].明嘉靖八年本.

52 关增建.登封观星台与郭守敬对传统立竿测影的改进[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),1998,31(2):63—67.

53 陈美东.古历新探[M].沈阳:辽宁教育出版社,1995.60.

54 何驽.都城考古的理论与实践——从陶寺遗址和二里头遗址都城考古分析看中国早期城市化进程[A].三代考古(三)[C].北京:科学出版社,2009.3—58.

55 河南省文物研究所、中国历史博物馆考古部.登封王城岗与阳城[M].北京:文物出版社,1992.

56 何驽.“中”与“中国”由来[N].中国社会科学报,2010-05-18,第14版.

57 徐凤先.从大汶口符号文字和陶寺观象台探寻中国天文学起源的传说时代[J].中国科技史杂志,2010,31(4):373—383.

58 (汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.51.