甘遂的毒性成分、炮制方法及炮制减毒机制的研究进展Δ

2011-01-24曹雨诞张丽李媛唐于平丁安伟

曹雨诞,张丽,李媛,唐于平,丁安伟

(南京中医药大学江苏省方剂研究重点实验室,南京市 210046)

甘遂的毒性成分、炮制方法及炮制减毒机制的研究进展Δ

曹雨诞*,张丽,李媛,唐于平,丁安伟#

(南京中医药大学江苏省方剂研究重点实验室,南京市 210046)

目的:为甘遂炮制减毒机制的深入研究提供参考。方法:查阅近20年有关甘遂研究的中外文献,综述其毒性成分和炮制方法以及减毒机制的研究。结果:甘遂的研究成果较多集中在其生品的化学成分与药理、毒理作用方面,对其炮制减毒机制的研究成果较少。结论:甘遂炮制减毒的机制宜从甘遂炮制减毒的物质基础及作用机制相关性两方面进行研究。

甘遂;毒性成分;炮制方法;炮制减毒;研究进展

甘遂为大戟科(Euphorbiaceace)大戟属(Euphorbia genus)植物甘遂Euphorbia kansuiT.N.Liou ex T.P.Wang的干燥块根[1],因其味微甘而主攻逐,故名甘遂,遂者坠也。甘遂苦、寒,有毒,始载于《神农本草经》,列为下品。《本草纲目》列入草部毒草类。甘遂为重要峻下逐水药,具有泻水逐饮、破积通便的功能,主治水肿胀满、胸腹积水、风痰癫痫、气逆喘咳、二便不利。现代药理研究表明,甘遂既具有抗肿瘤、抗流感病毒及HIV病毒等多种药理活性,同时又对口腔、胃肠道及皮肤有严重的刺激性,以及致炎、促发肿瘤等多种毒性[2~4]。由于甘遂的毒性较强,自古就很重视其炮制处理,通过炮制来降低毒性、缓和泻下作用。近年来通过对甘遂的研究分析,发现其有效成分同时也是毒性成分[5]。因此,有必要全面系统研究甘遂的毒性成分、炮制方法,阐明甘遂炮制减毒机制的科学内涵,为临床用药的安全有效提供科学依据。本文着重对近些年来甘遂的毒性成分、炮制方法和炮制减毒机制方面的研究进展作简要综述。

1 毒性成分研究

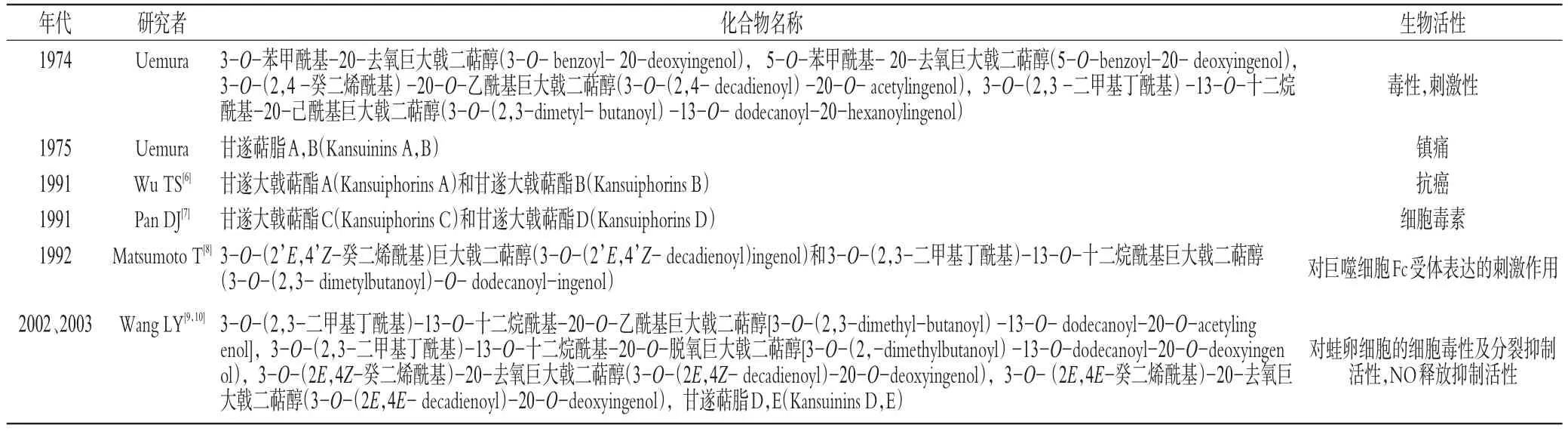

甘遂的毒性主要表现为强烈的刺激性,具致炎、致癌作用。1974年,Uemura从甘遂中分离出具有刺激性作用的两类多氧二萜类化合物,之后又有不少研究者从甘遂中分离得到具有不同生物活性的毒性成分。甘遂的毒性成分及其生物活性的研究概况见表1。

表1 甘遂的毒性成分及其生物活性的研究概况

近来的研究报道均证实甘遂的毒性成分主要是两类化合物:一类是四环二萜,以巨大戟烷型(Ingenane type)为结构母核的二萜醇酯类化合物;另一类为大环二萜,以假白榄酮型(Jatrophane type)为结构母核的二萜醇酯类化合物。

2 炮制方法研究

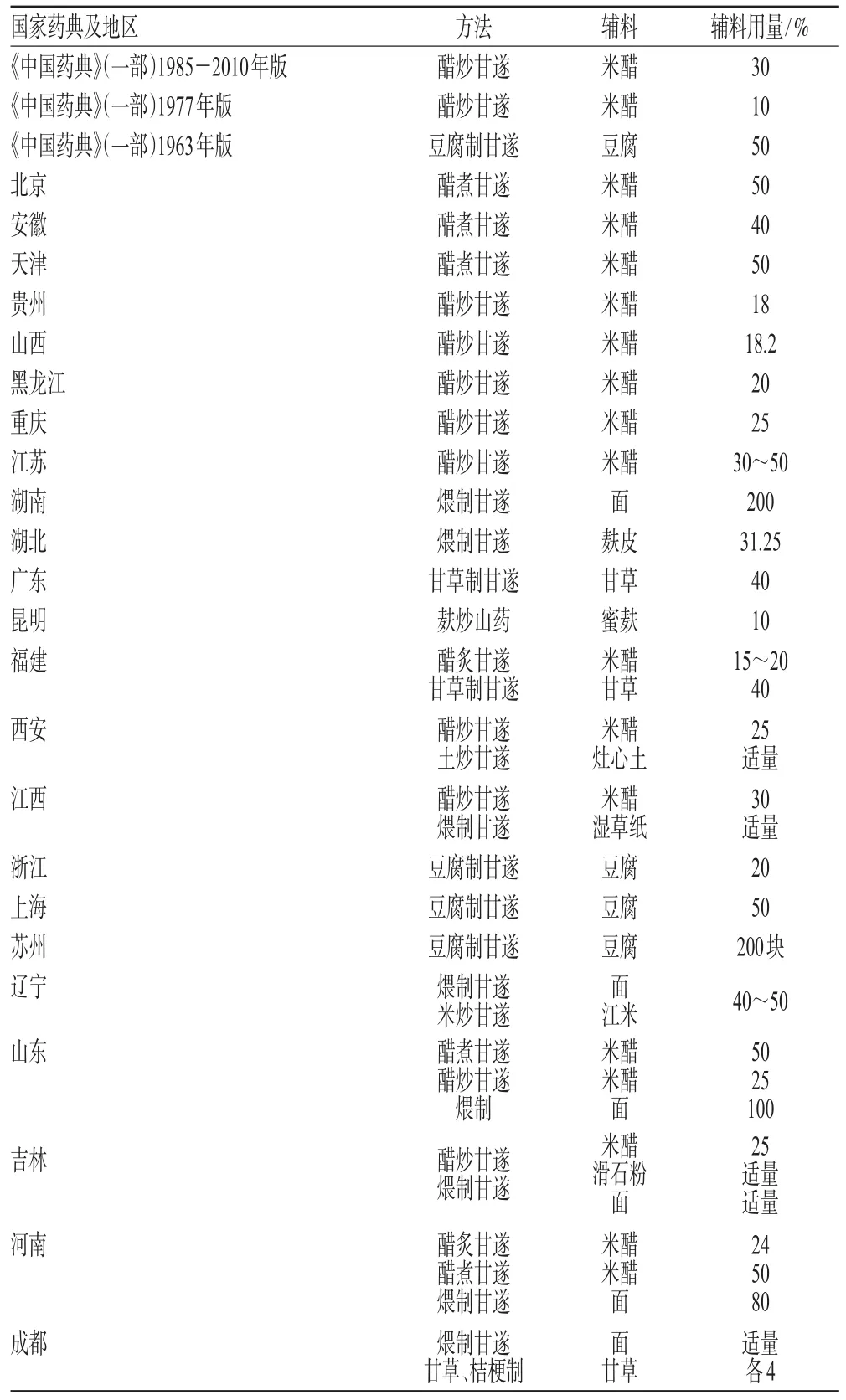

对甘遂的炮制方法,历代本草收载主要有净制(去茎、去心、淘)、切制(细锉、捶碎、薄切、切片、捣罗为末、捣碎)、药汁制(甘草荠制、胡麻制、脂麻制、大麦制、猪肾制、甘草制)、熬、炮、炒、焙制、酥制、煨制、醋制、麸制、煮制、面制(面煮、面炒)等30余种。现代甘遂炮制方法主要有炒、煨、炙、蒸、煮等5种,具体方法有12种之多。现概括《中国药典》及各地采用的甘遂炮制方法见表2。

从表2中可以看出,目前应用最多、最广的是醋制法,这与2010年版《中国药典》收载的炮制方法是一致的。

3 炮制减毒机制研究

现代药理研究证实,甘遂的药效作用是通过刺激肠管、促进肠蠕动、增加肠道内肠液、加速肠内容物的推动而产生泻下作用、减少内容物在肠内的停留时间及增加水分的吸收而达到消除腹水、胸腔积液等目的。同时,甘遂的毒性则主要表现为对黏膜、皮肤和胃肠道的强烈刺激,刺激性成分也可能是有效成分,适当的刺激引起泻下等作用产生药效,作用过度则表现为腹泻、腹痛等毒副反应。炮制可能会降低部分刺激性成分含量或使其转化为毒性较小的成分[11,12],并且大量的文献报道表明,醋制确实能降低甘遂的毒性和缓和其泻下作用。

戴荣兴等[13]研究发现,甘遂经醋制和甘草制后,均可使毒性降低,且降低程度相仿。甘遂所含毒性成分对皮肤、黏膜有刺激性,经上述炮制法,刺激性下降6倍。实验中还发现生甘遂水煎液的刺激性为炮制品水煎液的2~3倍,生甘遂水煎液的刺激性比原药材刺激性小10多倍。丁安伟等[14]研究发现,炮制品(醋甘遂、甘草制甘遂)的半数致死量(LD50)与生品比较,具有非常显著性差异,并且以甘草制甘遂毒性最小。实验中甘遂与甘草的比例为1∶0.25,经炮制后甘遂毒性降低约5倍左右。炮制品与生品水提物及醇提物薄层层析结果表明,甘遂经炮制后所含的化学成分均发生了一定的变化,因此引起毒性变化。安天海等[15]比较发现,生甘遂与制甘遂的乙醇提取物都能引起肠管的强烈收缩,经醋制后,毒性有所降低,作用变得缓和,炮制品的作用是生品的1/13。李楷等[16]研究发现,醋甘遂较甘遂的微量元素发生了变化,提示炮制前后的毒性变化可能与微量元素有关。程顺峰等[17]认为,醋制加热过程中乙酸与甾醇缩水成酯,甾醇类物质含量降低甚至消失,故致峻泻作用减小。聂淑琴等[18]研究表明,甘遂生品具有体外激活AB病毒早期抗原(EBV-EA)活性、皮肤刺激作用及促进肿瘤发生作用和峻泻作用。甘遂经醋制、甘草制后可减弱上述作用。王克周等[19]研究发现,醋制后的甘遂毒性明显降低,利尿作用有所缓和,并以30%加醋量炮制的甘遂毒性较小、祛痰效果较强。刁义平[20]通过对兔的皮肤和眼刺激实验及小鼠的急性毒性实验结果显示,生甘遂和醋甘遂醇提取物的刺激性和毒性有很大差异,醋制后的醇提取物的刺激性和毒性均显著降低。黄海燕、耿婷等[21,22]通过药理毒理学实验比较了甘遂醋制前后的急性毒性、刺激性和泻下作用的变化。结果表明,甘遂醋制后的LD50提高了4倍左右,皮肤刺激性明显下降,泻下作用得到缓和。

表2 《中国药典》及各地采用的甘遂炮制方法

最近的研究结果显示,甘遂炮制后,大部分成分含量下降,成分的种类没有明显变化,但不同成分间的含量比例发生了改变[23,24];甘遂炮制前后指纹图谱有所变化,各成分含量升降不一,成分的定性尚待进一步研究[25];甘遂炮制增效、减毒的物质基础应与有毒成分的消失、转化或含量减少有关[26]。

4 存在问题及解决途径

综上所述,目前对于甘遂研究较多的是其化学成分,已经知道主要成分为二萜类、三萜类,还有树脂、有机酸、多糖等,并且对其中的主要化学成分所具有的结构也有深入的研究。但这些化学成分是否具有毒性、是否为甘遂的有效成分,其研究尚欠系统;同时还不明确上述甘遂的化学成分在炮制过程中发生的变化。因此,导致其炮制减毒机制的研究只能通过一些简单的药理、毒理学数据来说明其刺激性和毒性在炮制后有所降低、泻下作用有所缓和,而较少涉及到其炮制减毒的物质基础和作用机制的相关性。上述问题亟需在甘遂毒性成分及炮制减毒研究中加以解决。据此,笔者认为在甘遂炮制减毒机制研究中宜从以下两方面入手。

4.1 以毒性评价指标为导向的物质基础研究

现有文献表明,目前对甘遂物质基础的研究思路仍停留在先系统分离成分,再对所得化合物进行毒性与生物活性评价的层面。此种模式的优点是可得到较多待筛选的化合物,但缺点是分离过程缺乏针对性,存在着一定的盲目性。因此,调整现有甘遂毒效成分物质基础研究的思路,并以毒效评价指标为导向,结合色谱分离手段,将会极大地提高甘遂毒效成分研究的效率。在毒性评价指标方面,根据甘遂毒性特点,选择简便、快速的方法,如可采用体外培养小鼠脾淋巴细胞和大鼠腹腔巨噬细胞等细胞模型,分别以MTT法分析脾淋巴细胞增殖和Griess法分析大鼠腹腔巨噬细胞NO释放情况,进行致炎毒性评价。根据毒性评价结果,采用多种现代分析手段对甘遂炮制前后的毒效物质分别进行定性、定量比较分析,揭示其变化规律;采用极性分离与化学分析相结合的方法研究甘遂炮制前后的化学成分转化。通过以上研究可以有针对性地了解甘遂毒效部位及毒效代表性物质,并进一步研究其毒与量之间的关系,系统地阐明甘遂炮制减毒的物质基础。

4.2 多角度、多层次的作用机制研究

现有文献表明,目前对甘遂炮制减毒作用机制的研究往往仅从整体动物这一方面来进行实验,缺乏系统、完善的体内和体外研究。因此,可采用整体动物、组织器官及分子细胞水平多角度、多层次评价甘遂毒效部位及毒效代表性物质对胃肠系统的毒性作用,以及甘遂炮制前后对胃肠系统的毒性作用变化及相关机制。采用高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)、超高效液相色谱-质谱联用(UPLC-MSn)等分析检测技术对甘遂的体内代谢过程进行研究,采用胃肠仿生系统、在体肠回流系统和整体动物模型开展甘遂对胃肠毒性作用的研究工作;利用整体动物、在体肠回流法以及对Caco-2细胞毒性的影响等考察甘遂毒效成分的吸收代谢过程,综合分析评价甘遂毒效部位及成分(群)与机体的相互作用及密切相关性。通过建立整体动物实验模型研究甘遂醋制前后其毒效部位、毒效代表性物质的体内代谢变化规律,以揭示甘遂炮制减毒的内在机制。在上述研究基础上,采用计算机技术对甘遂物质基础及作用机制进行相关性研究,揭示“有毒宜制”中药甘遂炮制减毒的物质基础与作用机制,进而为有毒中药研究其毒与效的物质基础、作用及其机制提供思路与方法,为以甘遂为代表的有毒中药的进一步开发利用提供可能的途径和科学的依据。

[1] 国家药典委员会编.中华人民共和国药典(一部)[S].2010年版.北京:中国医药科技出版社,2010:81.

[2] 郑维发.甘遂醇提物中4种二萜类化合物的体内抗病毒活性研究[J].中草药,2004,35(1):65.

[3] 郑维发,陈才法,朱爱华,等.甘遂醇提物抗流感病毒FM1有效部位的筛选[J].中成药,2002,24(5):362.

[4] 束晓云,丁安伟.甘遂及其化学成分、药理作用研究进展[J].中国药房,2007,18(24):1904.

[5] 严亨波,肖新月,马双成,等.大戟科5种有毒中药材的活性成分及质量标准研究进展[J].药学进展,2007,10(6):544.

[6] Wu TS,Li YM,Hirana M,et al.Antitumor agents,119.kansuiphorins A and B,two novel antileukemic diterpene esters fromEuphorbia kansui[J].J Nat Prod,1991,54(3):823.

[7] Pan DJ,Hu CQ,Chang JJ,et al.Kanuiphorin-C and-D,cytotoxic diterpenes fromEuphorbia kansui[J].Phytochemistry,1991,30(9):1018.

[8] Matsumoto T,Cyoun JC,Yamada H.Stimulatory effects of ingenols fromEuphorbia kansuion the expression of macrophage Fcreceptor[J].Planta Med,1992,58(3):255.

[9] Wang LY,Wang NL,Yao XS,et al.Diterpenes from the roots ofEuphorbia kansuiand their in vitro effects on the cell division of Xenopus[J].J Nat Prod,2002,65(9):1246.

[10] Wang LY,Wang NL,Yao XS,et al.Diterpenes from the roots ofEuphorbia kansuiand their in vitro effects on the cell division of Xenopus(part 2)[J].Chem Pharm Bull(Tokyo),2003,51(8):935.

[11] 束晓云.甘遂饮片的炮制工艺、质量标准及解毒机理研究[D].南京:南京中医药大学,2008.

[12] 王琳琳,丁安伟.有毒中药饮片炮制的研究概况[J].中国药房,2008,19(3):229.

[13] 戴荣兴,王兴法.甘遂不同炮制方法的实验研究[J].中药通报,1984,9(3):18.

[14] 丁安伟,叶定江,全应灿,等.甘遂不同炮制品的研究[J].江苏中医杂志,1986,7:24.

[15] 安天海,孙桂珍,张洪昌.甘遂对家兔肠管的药理研究[J].牡丹江医学院学报,1990,11(3):125.

[16] 李 楷,王长荣,张 荣.几种有毒中药炮制前后微量元素变化[J].佳木斯医学院学报,1995,18(1):64.

[17] 程顺峰,杨德斋,王建民.甘遂炮制的历史沿革和现代研究[J].内蒙古中医药,1995,14(增):88.

[18] 聂淑琴,李泽琳,梁爱华,等.炮制对甘遂、牛膝、苦杏仁特殊毒性及药效的影响[J].中国中药杂志,1996,21(3):153.

[19] 王克周,车红军.醋制甘遂用醋量对其毒性及药效的影响[J].山西中医,2005,21(5):49.

[20] 刁义平.生甘遂和醋甘遂提取物急毒性和刺激性实验研究[J].药物不良反应杂志,2007,9(4):243.

[21] 黄海燕,丁安伟,束晓云,等.甘遂和醋甘遂提取物及不同极性部位的药效和毒性研究[J].中国药业,2008,17(17):3.

[22] 耿 婷,黄海燕,丁安伟,等.甘遂炮制前后各部位刺激性和泻下作用研究[J].中南药学,2008,6(4):385.

[23] 修彦风,施 贝,王海颖,等.甘遂炮制前后量变成分的初步研究[J].上海中医药大学学报,2009,23(1):67.

[24] 修彦风,吴 弢,王海颖,等.HPLC-ELSD指纹谱法研究甘遂炮制前后成分差异[J].中成药,2009,31(2):249.

[25] 束晓云,丁安伟,张 丽,等.内标法研究甘遂及其炮制品的指纹图谱[J].广东药学院学报,2007,23(6):638.

[26] 任树林,张楠楠,刘竹兰,等.甘遂炮制前后整体化学成分变化的研究[J].中药材,2007,30(6):639.

R283.3;R284;R931.6

A

1001-0408(2011)19-1817-03

Δ国家自然科学基金资助项目(30973940)

*讲师,博士研究生。研究方向:中药炮制机制与质量标准。电话:025-85811519。E-mail:raindc@163.com

#通讯作者:教授,博士研究生导师。研究方向:中药炮制机制与质量标准。电话:025-85811523。E-mail:awding105@163.com

2010-06-25

2010-09-16)