恩平凹陷成藏条件分析及商业性突破

2011-01-23刘丽华陈胜红于水明熊金玉许新明刘贤来

刘丽华 陈胜红 于水明 熊金玉 姜 建 许新明 刘贤来 胡 坤

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司)

1 地质概况及勘探历程

恩平凹陷位于我国南海珠江口盆地珠一坳陷西端,其东西分别与西江凹陷、珠三坳陷相邻,南北分别与北部断阶带、番禺低隆起相接,凹陷面积约5000 km2,新生代沉积厚度达8000 m。与珠一坳陷其他凹陷一样,恩平凹陷经历了断陷、拗陷和活化3个构造发育阶段,形成了下断上坳双层结构和先陆相后海相2种沉积体系,古新世—早渐新世裂陷期沉积的文昌组中深湖相泥岩为主要烃源岩1),晚渐新世以后拗陷期沉积的三角洲—滨浅海相砂泥岩为主要储盖组合。

恩平凹陷是珠江口盆地1983年对外合作进行油气勘探最早的区域,最先钻探的 E15-1井在韩江组钻遇3 m油层,且DST测试累积产稠油44.6桶。截至2009年,恩平凹陷共钻探井10口,其中6口井见到了油气显示和油气层,4口井为干井(图1),其中E5-1井不仅在4642.0~4650.5 m井段钻遇8.5 m超压凝析气层,而且揭示292 m文昌组深灰色泥岩,地化分析结果表明其有机质类型主要为Ⅱ1—Ⅱ2型2),且生油指标说明恩平凹陷具有较好的生烃潜力;2005年钻探的 E11-1井钻遇21个油层,累计油层厚度41.5 m,进一步证实了恩平凹陷的生烃能力,但是该构造含油面积小,不具备商业开采价值3)。

图1 恩平凹陷已钻井分布图

恩平凹陷经历了长达27年的勘探一直未能取得商业性突破,究其原因是由于原二维地震资料品质欠佳,导致对凹陷结构、性质及成藏规律认识不清。为解决这一问题,2008年以来在恩平凹陷有针对性地采集了三维地震资料,在此基础上加强了区域研究与区带解剖,进而开展了含油气系统及成藏条件综合分析,基本明确了凹陷的地质特征,确定了有利区域及主攻方向,提出了多个勘探目标,并首选EP24-2构造进行钻探,取得了商业突破。2010年2月钻探 EP24-2-1井获得重大油气发现,该井含油层段长、累计油层厚度大、储层物性及油品好,测试产能高,初步评价其储量达到了独立开发的经济门限。这一重大发现标志着恩平凹陷的油气勘探终于取得了商业性突破,也为该区油气滚动勘探开发奠定了基础,由此迎来了恩平凹陷新一轮的勘探高潮。

2 恩平凹陷成藏条件分析

2.1 烃源条件

恩平凹陷属于拉张走滑式超压盆地性质,其超压主要是由于烃源岩生烃所引起1)。该凹陷文昌组分布面积约 1200 km2,由 EP17洼、EP18洼和EP12洼等3个洼陷组成,其中 EP17洼呈长条形,总体走向NE—SW,具北断南超箕状洼陷结构,文昌组中深湖相沉积分布面积最大(约280 km2),并且最大沉积厚度超过1000 m s(约3000 m左右)。历年资源量计算结果表明,恩平凹陷的生烃量在110亿~140亿t左右2-3)。

目前已发现的 EP24-2、E5、E12、E1等多个油气田及含油气构造证实 EP17洼是一个富生烃洼陷。恩平凹陷珠海组—韩江组油层段(油砂)地化分析结果表明,原油生物标志化合物中富含C30-4甲基甾烷 ,且 C27、C28、C29αααR 呈“V”型分布模式 ,表明恩平凹陷油气主要源自文昌组中深湖相烃源;而E5-1井钻遇的文昌组泥岩样品及凝析油样的生物标志化合物中均缺少C30-4甲基甾烷,推测凝析油为自生自储热裂解油,来自浅湖相文昌组烃源岩3)。因此,由油源对比结果可以推断恩平凹陷文昌组发育2套烃源岩,即中深湖相烃源岩和浅湖相烃源岩。此外,钻井揭示恩平组也有一定的生烃潜力。

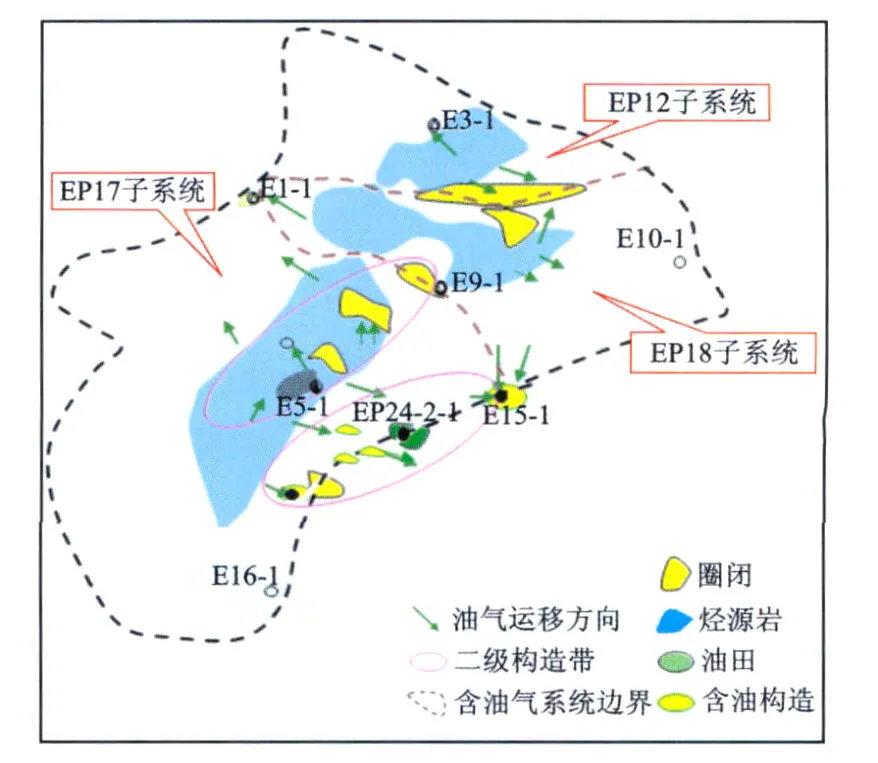

恩平凹陷3个洼陷烃源岩的分布及生烃是相对独立的,所生成油气的运移及汇聚特点有所不同,因此恩平凹陷含油气系统可进一步划分为3个子系统,即 EP17子系统、EP18子系统和 EP12子系统(图 2)。

图2 恩平凹陷成油体系平面分布简图

2.2 储盖组合

恩平凹陷新近系主要为古珠江三角洲平原—三角州前缘亚相[1]沉积,分流河道砂岩、河口坝砂岩与分流间湾泥岩、前三角洲泥岩构成最佳储盖组合,其中珠江组上段和韩江组的含砂率相对较低(35%~50%),其沉积环境主要为三角洲前缘,而珠江组下段与珠海组主要为三角洲平原相,含砂量较高(60%~80%)。恩平凹陷区域性盖层主要为18.5 Ma、17.8 Ma、17 Ma、16 Ma时沉积的最大海泛期泥岩,所发现的油气层以M FS18.5以下油气层储集性最好(主要为水下分流河道砂岩),该组合内砂岩层段孔隙度大约为17%~25%。

2.3 圈闭类型

恩平凹陷在古近纪为北断南超箕状断陷,北部控制断陷的边界断层为滑脱断裂,上覆岩层沿断层面的滑移旋扭形成地层的倾斜、褶皱,加上断层的切割,从而形成了半背斜、断块和挤压背斜(如 E6构造);同时沉积作用形成了地层岩性圈闭,如 E2水下扇沉积体及E5浊积砂体。

恩平凹陷最为发育的圈闭类型是翘倾半背斜。在古近系构造背景上,该凹陷新近系发育了一系列NWW向断层,由此形成了一系列呈带状分布的翘倾半背斜构造,按二级构造带划分原则可划分为4个构造带,即南部隆起断裂构造带、中央断裂构造带、EP11潜山披覆构造带、PY7断裂构造带。其中,南部隆起断裂构造带在宏观上表现为一个由东向西倾没的隆起带,受到一组NWW向断层切割,形成了一系列断阶,伴随断层发育了一系列断层圈闭构造;中央断裂构造带在宏观上也表现为一个洼中隆起带,受到2组走向NWW而倾向相对的断层切割,形成了似花状断裂,伴随断层形成了一系列呈带状展布的断层圈闭构造(图3)。

图3 恩平凹陷T50深度构造图

2.4 油气运聚

恩平凹陷断层与油气分布关系密切,断裂体系主要分为2类:一是早期发育的北部边界大断层,控制洼陷的形态及沉积(烃源岩的分布);二是晚期发育的新近系断裂(NWW向),对圈闭形成及油气聚集起控制作用。后者规模较小,断层长度一般3~10 km,断穿层位为恩平组顶—韩江组顶,在 T40以后活动性较强。

分析认为,恩平南部隆起断裂构造带与恩平中央断裂构造带均紧邻 EP17洼,前者位于地层抬升上倾方向,后者就位于超压烃源上方,都是油气运移的主要指向,其成藏条件都非常优越。钻探结果已证实这2个断裂构造带上分布的断层圈闭构造的有效性。

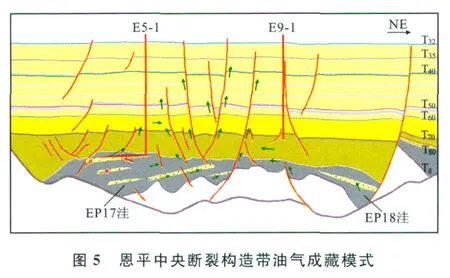

恩平凹陷新近系油气运聚成藏的关键在于“复合输导”,复合输导体系包括以不整合面、砂体、构造脊组合为主的侧向输导体系以及断裂体系为主的垂向输导体系。根据不同输导体的组合及油气运移方向,恩平凹陷有2种成藏模式:①恩平南部隆起断裂构造带油气成藏模式(图4),古近系文昌组油气生成后先沿不整合面、文昌组砂岩进入南部隆起断裂构造带上的恩平组和珠海组,后受NWW向断层活动影响,油气沿断层上窜进入珠江组和韩江组中有反向断层控制的圈闭中聚集成藏,油气藏的分布沿着构造脊展布。②恩平中央断裂构造带成藏模式(图5),构造带位于凹陷内烃源岩的正上方,烃源岩存在一定程度的超压,超压定期释放排出的烃类受浮力作用垂直向上,在遇到区域泥岩盖层后沿砂岩层横向运移或顺断层纵向运移,遇到圈闭聚集成藏。

无论侧向还是垂向成藏模式,断层既对油气运移起到重要的输导作用,又对油气成藏起到明显的封堵作用(图6)。研究表明,断层性质对断层封堵起到重要作用,断层走向间接地反映了断层的力学性质;恩平凹陷控制圈闭形成的断裂主要为NWW向,呈现张扭性断裂的特征,断层是在NWW—SEE向左旋张扭应力场作用下发生简单剪切变形而形成的,因此有较好的封闭性;本区断层封堵形成的油藏主要分布在韩江组下段(含砂率40%~45%),较低的含砂率对断层封堵更为有利,本区已发现的断层圈闭油藏在相当程度上是依靠泥岩涂抹作用1)。

图6 EP24-2油田第6油层断层遮挡成藏

此外,本区控制圈闭形成的断层的封闭性是分阶段性的。在断层活动时期,断层作为油气运移的高速公路,为油气运移提供了运移通道;而在断层活动停止后,断层活动过程中形成的有效泥岩涂抹层及断面正压力致使泥岩发生塑性变形而堵塞断裂带,对油气形成有效的遮挡,从而为油气藏的形成创造了必要的遮挡条件1)。

综上所述,恩平南部隆起断裂构造带与中央断裂构造带属于EP17含油气子系统,紧邻恩平17富生烃洼陷,具有良好的储盖组合,处于油气运移的有利位置,发育有多个断层圈闭,因此这2个构造带均为有利的油气聚集带。

3 EP24-2油田的发现及其重要意义

EP24-2构造位于恩平南部隆起断裂构造带,为一个断层圈闭,其所处位置在油气运移优势通道上。EP24-2-1井于2010年2月开钻,钻探获得重大发现:油层分布井段从韩江组下段—珠江组,长度近千米,累计油层厚度达到134.3 m,单层DST测试原油日产量超千方,是迄今为止珠江口盆地自营勘探的最大发现。经初步评价,该油田储量规模已达到商业开发要求,标志着恩平凹陷油气勘探取得了商业性突破。

EP24-2油田的发现,不但对恩平凹陷成藏规律取得了突破性认识,而且勘探理念及研究思路对珠江口盆地其他区域的油气勘探具有借鉴意义。

(1)以地球物理攻关为手段突破了制约勘探成功率的技术瓶颈

深层地震资料品质差制约了人们对恩平凹陷结构、沉积、构造及成藏规律的认识。2005—2008年,开展了多轮的地震资料重处理、地震采集攻关,找到了一套有效的地震采集参数及合理的处理流程,使得该区中深层的地震成像明显改善,新采集的三维地震资料为恩平凹陷评价及勘探突破奠定了基础。

(2)加强区域地质综合研究及成藏条件分析,适时调整了勘探思路及策略

2005年以来,主要勘探目的层位的选择也经历了从新近系到古近系再到新近系的几次反复。

根据2005年 E11-1井的钻探结果,认为本区新近系含砂率高,断层圈闭的勘探存在较大风险2);与此同时,针对古近系的区域研究结果肯定了恩平凹陷的生烃潜力,认为文昌组生成的油气大部分还封闭在原地层3)。因此,2008年将恩平凹陷的勘探重点转向古近系,并针对古近系进行了三维地震采集。

通过对三维地震资料的精细解释,新发现及落实了一批新近系构造圈闭,同时通过成藏条件综合分析确定出油气运移聚集的有利区带。由于新近系地层埋藏较浅,圈闭条件较好且成带分布,一旦在某个构造带的一个圈闭取得成功,将有一系列类似圈闭可供钻探,而恩平凹陷文昌组地层埋深大且储层物性较差,就目前技术来说,以古近系作为目标勘探风险大,突破有难度,因此,后来将恩平凹陷勘探重心又转回到新近系,才取得了商业性突破。

(3)进一步证实了恩平凹陷是富生烃凹陷

过去对恩平凹陷资源潜力的评价一直存有疑虑,以往多次评价资源量规模不小(聚集量6.9亿~9.99亿t)3-4),但10口探井找到的油气尚不足千万方,最好的发现就是 E11-1井,虽然油气分布层段长,却自圈都没有充满,储量仅几百万方。三维地震资料更清楚地反映了凹陷的结构,地震反射特征证实了中深湖相的分布。分析认为,E11构造油气未充满的主要原因是构造定型时间晚,正是由于构造调整及油气充注时间短才使现圈闭内聚集的油气量有限,并非生排烃量少所致。EP24-2油田的发现(含油层段长且充满度高),证明了 EP17洼油气供给充分,进一步证实了恩平凹陷为富生烃凹陷。

(4)突破了高含砂率地区寻找断层圈闭油藏的禁忌

过去认为高含砂率是断层圈闭的紧箍咒,而事实证明在含砂率为40%~50%、控圈断层为张扭性时,可以通过断层活动过程中的泥岩有效涂抹形成断层封堵,即使含砂率高达70%以上,只要有一定的自圈及区域(局部)盖层,一样可以有较大的储量发现(EP24-2油田珠江组下段含砂率高达72%,其储量占油田总储量的50%)。

(5)揭示了“先横后纵”的高效复式油气输导体系

EP24-2构造所处的南部隆起断裂构造带上没有烃源岩,其油气主要来自北邻的 EP17洼,而该区缺乏长期活动与油源直接沟通的断层,因此,EP17洼的油气主要通过文昌组砂体及内部不整合面顺南抬北倾的地层向南运移,到达隆起后通过晚期NWW向控制圈闭形成的断层进入目的层圈闭聚集成藏。EP24-2油田的油层分布特点证明了“先横后纵”的复式油气输导体系是高效的,同时也证实了恩平南部隆起断裂构造带为油气富集带。

总之,EP24-2油田的发现及开发,将有助于降低该区油气发现的商业门槛值,可带动周边小构造的勘探,以此为基础也可以进一步开展恩平凹陷古近系的探索以及对新近系岩性地层圈闭的研究和评价,进而使恩平凹陷继惠州凹陷和PY4洼之后成为珠江口盆地石油勘探的下一个主战场。

[1] 陈长民,施和生,等.珠江口盆地(东部)第三系油气藏形成条件[M].北京:科学出版社,2007.