黄河三角洲埕岛海域底质特征与泥沙净输运研究*

2011-01-10冯秀丽刘文涛尉建功隋倩倩

冯秀丽,刘文涛,林 霖,尉建功,隋倩倩

(中国海洋大学海洋地球科学学院,山东青岛266100)

黄河自1976年从刁口河改走清水沟入海以来,老黄河口附近海域沉积物供应不足,岸滩及水下岸坡遭受强烈的冲刷。经过三十几年的波浪及潮汐冲刷改造,埕岛海域经历了3个冲淤调整阶段[1]。现已进入以冲刷为主的冲淤调整阶段。黄河三角洲埕岛海域是胜利油田海上采油的重要区段,油井分布范围达500 km2,在此埕岛油田建设了大量的海上采油平台和输油输水管线,创造了巨大的经济效益。

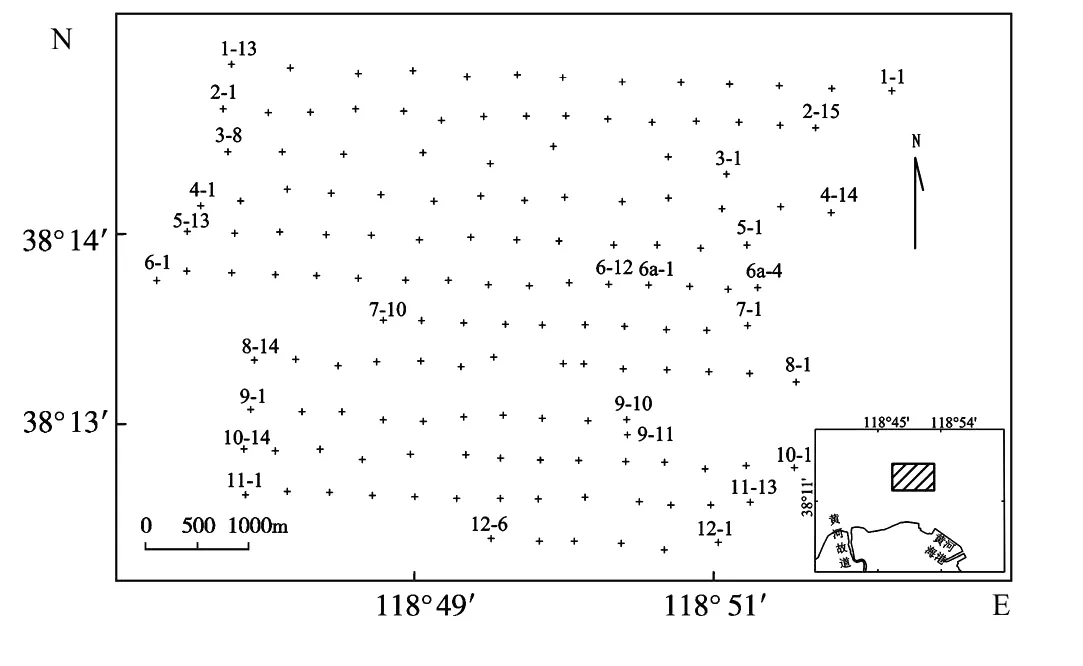

本文通过对现代黄河三角洲埕岛海域146个表层样的粒度分析研究了该区沉积物粒度分布特点、沉积物类型与分布以及沉积物的净输运趋势。研究区所在位置及调查点站位如图1所示。研究区位于老黄河口以东,黄河海港以西的埕岛海域(图中阴影部分)。研究区靠近黄河三角洲的无潮区,潮流为NW-SE向的往复流,流速很大。研究区波浪以风浪为主,受冬季东北风的影响,区域强浪向为NE-NNE。李为华等[2]研究表明潮流及波高大于1.5 m的波浪就会对研究区内表层沉积物有明显的掀沙作用,10 m等深线以外海区潮流对泥沙的启动和搬运起主要作用,因水较深,波浪的影响频率要比岸边小得多。埕岛海域沉积物运移主要有块体运动和悬浮流动(悬沙或悬移质)2种方式。此外,还有因风暴潮过程引起的海底冲刷侵蚀、沉积物再悬浮产生的高浓度浮流和高密度重力流等作用[3]。悬沙主要由水下岸坡原有沉积物再悬浮而来或是由平行海岸的潮流搬运而来。正常海况下,悬浮沉积物浓度平均为20~50 mg/L,底层浓度可达100 mg/L以上;有风浪时,悬浮沉积物浓度平均可达250 mg/L左右,底层可达1 000 mg/L左右。冯秀丽等[4]对本区海域悬沙运动研究表明秋季悬浮泥沙运移趋势是由东南向西北,而春季悬浮泥沙的运移趋势是由东北向西南。埕岛海域现在的海底上主要存在5种微地貌形态区:冲蚀地貌区、滑动挤压脊和塌陷凹坑地貌区、侵蚀残留岗丘或台地、斑状海底地貌区、粗糙和平滑海底。研究区海底主要以粗糙和平滑海底为主,海底平坦,坡度平缓[5]。

1 研究资料与研究方法

1998年6月中国海洋大学在埕岛海域共取了146个表层样,进行了粒度分析。粒度参数的计算采用M cManus提出的矩算法,每个样品计算3个粒度参数:平均粒径(μ)、分选系数(σ)、偏态(Sk),沉积物命名采用Fo rk命名规则。通过Gao和Collins提出的粒径趋势分析并结合海底的冲淤演化规律以及冬夏两季沉积物运移特点共同阐述埕岛海域沉积物的净输运方向[6-7]。

通过对沉积物的粒度分析通常可以获得4个表示沉积物粒度分布状态或描述粒度频率曲线和累积曲线形状的参数,包括平均粒径(μ)、分选系数(σ)、偏态(Sk)、峰态(Kw)。在同一个沉积环境中,由于颗粒的磨损、选择性搬运和不同来源物质的混合等造成底质的粒度分布往往随采样点而异。加拿大地质学家M cLaren提出沉积物净输运方向必定与粒度参数(平均粒径、分选系数、偏态等)的某种空间变化形式相联系。根据这一思想,逐步建立了“粒径趋势分析”的方法,以找出粒度特征与物质运动格局之间的联系。

粒径趋势是指沉积物粒度参数平面分布的变化趋势。假设2个采样点A、B,利用平均粒径(μ)、分选系数(σ)和偏态(Sk)可以构成8种从采样点A到采样点B的粒径趋势。其中基于经验的证据,在净输运方向上有2种类型的粒径趋势有更高的出现频率。

图1 研究区位置及调查点站位图Fig.1 The study area and stations of surface sediment samp ling

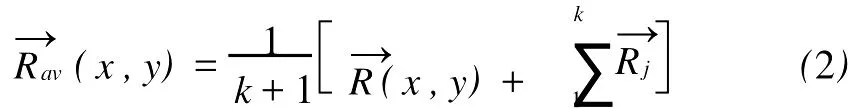

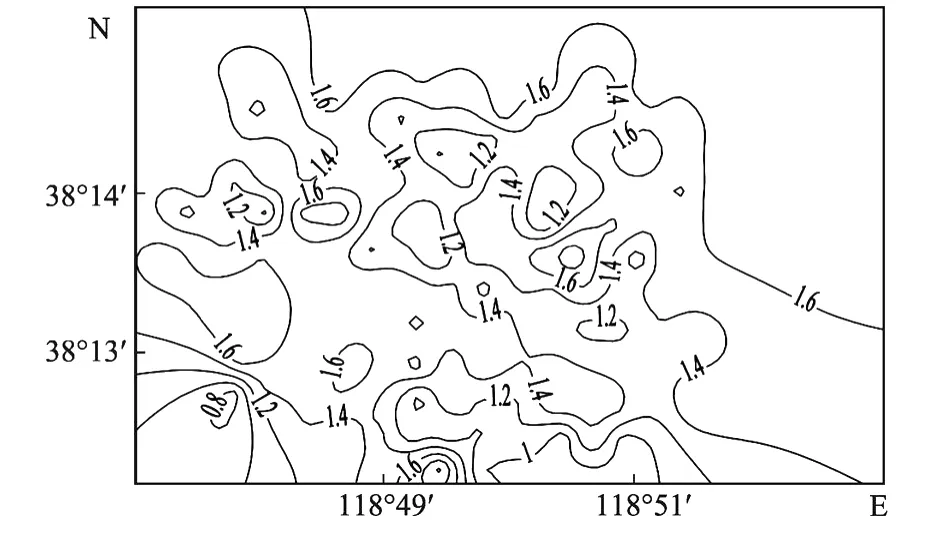

一是沉积物在运移方向上分选更好、粒径变细且更加负偏;二是沉积物在运移方向上分选更好、粒径变粗且更加正偏。这2种粒径趋势可表示为σA>σB,μA<μB,SkA>SkB;σA>σB,μA>μB,SkA Gao S等提出了1个二维的粒径趋势分析方法:首先在采样点网格上对每2个相邻的采样点进行比较,找出所有的粒径趋势矢量。2个采样点是否“相邻”,可用特征距离Dcr来衡量(Dcr通常用最大采样间距)。如果2采样点的实际间距小于Dcr,则判定为“相邻”,否则判定为“不相邻”。然后求出每个采样点的趋势矢量的和。合矢量由下式计算: 埕岛海域沉积物类型分布和粒度参数(平均粒径、分选系数和偏态)的等值线的特点都是呈斑块状分布,见图2~5。 根据粒度分析成果绘制了研究区沉积物类型分布图(见图2)。该区沉积物可划分为砂质粉砂、粉砂质砂、粉砂、砂质泥和泥5中类型。如图该研究区沉积物以砂质粉砂为主体,其它类型沉积物呈斑块状分布其中。其中以粉砂分布面积最大,区块最多。砂质泥有几处零星分布,面积不大。粉砂质砂和泥分别有一处分布。该区沉积物类型以砂质粉砂为主,仅局部存在少量泥和砂质泥分布,反映了经过几十年的冲淤调整,该区底质已普遍粗化。 砂质粉砂分布于整个研究区,是该区最主要的沉积物类型。粉砂粒级含量在47%~80%,平均含量70%,以粗粉砂为主,平均含量为45%;砂粒级(主要为极细砂)含量在10%~40%;黏土含量较低,平均在8%左右;平均粒径为4.4~6.0Φ,分选差,普遍正偏。 粉砂主要分布在研究区的中部,呈离散的孤岛分布在砂质粉砂之中,有3个主要分布区,最大一处位于研究区东南,全部面积不超过1.8 km2。粉砂粒级含量在74%~88%之间,以粗粉砂和中粉砂为主;砂粒级含量较少,一般在9%以下;黏土含量在5%~19%之间,变化较大,平均含量为12%;平均粒径为5.3~6.0Φ,分选差。 粉砂质砂只出现在研究区的西南部,分布面积不大。砂粒级含量占50%~66%,主要是极细砂,含量可占到总重的50%~65%;粉砂(主要是粗粉砂)含量在34%~48%之间,极细砂和粗粉砂2个粒级的含量可占到85%以上;黏土含量极少,不到2%;平均粒径为4.0~4.3Φ,分选较好。 砂质泥在本研究区有二处分布,面积都不大。粉砂含量在49%~54%之间,黏土含量大于30%,砂粒级(主要是极细砂)含量在15%~21%之间;平均粒径为6.0~6.2Φ,分选很差。 泥质沉积只出现在研究区的东北部,只有1个调查站位位于其中。样品粉砂含量达50%,黏土含量在46%左右,砂粒级含量较少,在4%左右;平均粒径7Φ,分选差。 研究区内沉积物的平均粒径的范围在4~7Φ之间,以5~6Φ的中粉砂所占面积最大,4~5Φ的粗粉砂只出现在研究区的西北和西南两处,6~7Φ的细粉砂只在东北偏西的地方有2处,分布面积很小。研究区内沉积物整体正偏且普遍分选差,中等分选只集中在西南部。 图2 底质沉积物类型分布图Fig.2 Distribution of categories of surface sediment 图3平均粒径等值线(Φ)Fig.3 Contoursof mean grain size(Φ) 图4 分选系数等值线Fig.4 Contours of sorting coefficient 图5 偏态等值线Fig.5 Contours of skew ness沉积物净输运趋势 研究区内沉积物净输运趋势(见图6),以近平行海岸的南东向的净输运趋势为界,可以将研究区内沉积物净输运趋势分为向岸与离岸两种趋势。这条界线大致位于12 m水深处(以当地理论深度基准面为参照面)。研究区内位于界线向岸一侧的沉积物净输运趋势呈离岸输运。位于界线离岸一侧的沉积物呈向岸输运且大部分区域有近垂直于海岸的输运趋势。 本海区海岸朝向北,与NNE向的强风向相对。波浪作用是本区水下岸坡塑造的主要动力因素。风浪场具明显的季节变化。冬季常风向及强风向均为北向风,朝向海岸,风力强,形成的波浪大;夏季常风向为西南向风,背向海岸,风力弱,波浪小[8]。这种不同的水动力条件造成本区海岸及水下岸坡沉积物不同的运移方向。冬季海岸及水下岸坡经过冬季强风浪的作用,深水区沉积物向岸输运造成冲刷,浅水区淤积,岸坡坡度整体变陡。夏季风浪作用弱,波浪作用使深水区淤积,浅水区冲刷。由研究区内沉积物净输运趋势可以看出,大约以12 m水深为界,深水区的净输运趋势向岸,冬季时沉积物的向岸输运的作用大于夏季时沉积物的离岸输运的作用;12 m以浅的海域,沉积物具有离岸的净输运趋势,夏季沉积物的离岸输运的作用大于冬季沉积物的向岸输运的作用。 1976年黄河改走清水沟流路,该区海域陆源物质断绝,海岸及水下岸坡遭受强烈的冲刷作用。1992年后该区进入以冲为主的冲淤调整阶段,水下地形坡度和波浪能量整体向岸衰减的速度之间已逐渐趋于平衡,净冲刷量明显小于由于季节变化造成的水下岸坡冲淤调整幅度[1],沉积物运移的季节变化已成为研究区海域沉积物运移的主要控制因素。 图6 底质沉积物净输运矢量分布图Fig.6 Distribution of seabed sediment transport vectors (1)埕岛海域沉积物类型呈斑块状分布,该区沉积物可划分出砂质粉砂、粉砂质砂、粉砂、砂质泥和泥等5中类型,以砂质粉砂为主体。极细砂与粗粉砂是沉积物的主要粒级。沉积物分选差,整体呈正偏,反映该区底质普遍粗化。 (2)研究区的沉积物的净输运趋势大致以12 m水深为界,深水区的沉积物净输运趋势向岸,12 m以浅海域的沉积物具有离岸的净输运趋势,说明深水区沉积物运移受冬季风浪作用向岸运移作用显著,12 m以浅海域的沉积物受夏季风浪作用离岸运移作用显著,沉积物运移的季节变化成为研究区海域沉积物净运移的主要控制因素。 [1] 鹿洪友,李广雪.黄河三角洲埕岛地区近年海底冲淤规律及水深预测[J].长安大学学报:地球科学版,2003,25(1):57-61. [2] 李为华,李九发,戴志军,等.黄河三角洲飞雁滩表层沉积物对水动力的响应[J].海洋地质与第四纪地质,2006,26(1):17-21. [3] 张卫明,梁瑞才,牟晓东,等.埕岛油田海域海底沉积特征与工程地质特征[J].海洋科学进展,2005,23(3):305-312. [4] 冯秀丽,吴世强,林霖,等.黄河三角洲埕岛近岸海域悬浮泥沙运动[J].海洋科学,2004,27(12):66-69. [5] 冯秀丽,戚洪帅,王腾,等.黄河三角洲埕岛海域地貌演化及地质灾害分析[J].岩土力学,2004,25(增刊):17-20. [6] 高抒,Michael Collins.沉积物粒径趋势与海洋沉积动力学[J].中国科学基金,1998,4:241-246. [7] Gao S,Collins M.A FORTRAN p rogram for grain size trend analysis to define net sediment transport pathways[J].Computers and Geosciences,1996,22(4):449-452. [8] 杨作升,王涛.埕岛油田勘探开发海洋环境[M].青岛:青岛海洋大学出版社,1993:641-872.

2 结果与讨论

2.1 沉积物类型与粒度参数特征

3 结论