筑起职业病“防火墙”

2011-01-02

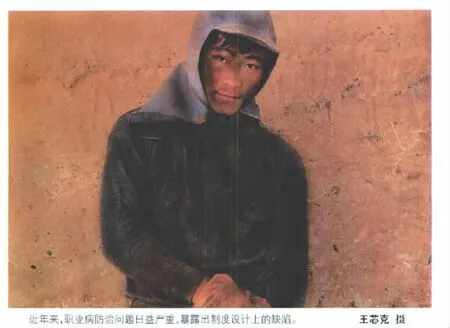

河南农民工张海超“开胸验肺”、苹果公司供应商员工因工作环境致病……不断被媒体曝光的职业病案件屡屡牵动着社会的神经。然而,现行职业病防治法并不能很好地保护职业病患者,要求修法的呼声不断。

筑起职业病“防火墙”

■糜晓燕

2001年10月,我国出台了《中华人民共和国职业病防治法》。然而,这部保护职工生命健康的法律在现实中并没有得到很好的施行,政府部门监管不力甚至缺位、职业病诊断鉴定难等问题备受诟病。

2011年3月10日,十一届全国人大四次会议第二次全体会议上,全国人大常委会委员长吴邦国指出,今年要修改职业病防治法。这让职业病患者看到了希望。

理顺监管体制

根据卫生部提供的数据,我国现有约1600万家企业存在着有毒有害作业场所,约2亿名劳动者在从事劳动过程中遭受不同程度职业病危害,防治工作十分严峻和紧迫。由于劳动保护水平普遍较低,在煤矿、加工制造业、建筑业等行业的职业伤害比比皆是。大量劳动者因此承受了极大的病患痛苦,甚至失去生命。

在记者的采访过程中,不论是卫生监督部门还是安监部门,都提到了一个共同的问题,即职业病防治过程中的多头监管现状。

现行的职业病防治法是自2002年5月1日起施行的,其中规定关于职业病的预防、诊断、鉴定等各个环节均由卫生部主管。然而,此后的近10年里,职业病防治的监管主体一变再变。

一位卫生监督部门的同志向记者介绍了职业病监管的混乱局面。2003年,中央机构编制委员会发布通知,对职业病防治工作的监管职能重新进行了切割、分工,其中职业病危害事故的调查处理、职业病危害的申报、工作场所的监管等三大块内容被划入安监部门管理。2005年,卫生部与安监局联合发文,对省、市层面的监管职能重新进行了划分。到了2009年,省级层面的职权又再度进行调整。而2010年,根据中编办的文件,职业病防治的前段(许可证等)、中段(工作场所监管)归安监部门负责,后段(职业病的诊断)则由卫生部门负责,但这一文件仅是针对中央层面的,并没有发给各省编办执行。

“这种职能的随意调整,监督部门之间协调机制的不完善和上下职能的不一致,导致人员认识不统一、机构队伍不稳定,不少省市对职业病监管仍处于观望状态。”现行的职业病防治法起草人之一、广东省职业病防治院院长黄汉林在接受媒体采访时表示,监管的空白一定程度上造成了职业病数量的上升。

“目前这种名义上多头管理实际上无人负责的状况必须改变。”中国人民大学劳动关系研究所所长常凯在接受采访时也指出,应当理顺职业病的监管体制,“要建立包括劳动部门(人社部)、卫生部门和安监部门的一体化监管体制,特别是劳动部门不能缺位。”

据相关人士透露,职业病防治法修正案(草案送审稿)中,把职业病防治的监督管理部门从只有卫生行政部门一家修改为卫生、安全生产监督管理、劳动保障等多家有关部门,同时规定了在国务院层面应当建立联席工作制度,县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域内的职业病防治监督管理工作。

草案的这一规定从立法层面重新奠定了部门合作的基调。但不少人士就该规定的实际执行力提出了疑问。

首先是部门调整的问题。记者了解到,全国各省市在职业病监管的职能划分上做法不一。以浙江为例,目前由卫生部门来负责职业病防治工作,安监部门并没有介入。“即使法律作了这样规定,实践也很难操作。”一位从事安监工作的人士告诉记者,“职业病防治,需要相关的专业人员。现在安监队伍中并没有这方面的人才。如果把职业病防治的部分内容从卫生部门划到安监部门,是不是相应的人员也要跟过来。这就涉及到人员编制等一系列问题,很复杂。”

其次是各部门衔接问题。“职业卫生监管是一个有机的整体,职业病危害源头管理、工作场所管理、职业病的诊断、职业危害事故处置等各环节,环环相扣,密不可分。”黄汉林举例说,目前很多地方把工作场所监管职能划给了安监部门,职业病诊断机构、卫生部门没有被授予到现场调查、取证的权力,因此不能掌握工作场所职业危害的具体情况,加大了职业病防治工作的难度。

“建议草案对卫生、安全生产监督管理、劳动保障等三部门的职责分工关系作出原则规定,以便为下位法作出细化规定提供立法依据。”浙江大学光华法学院副教授许建宇说。他同时指出:“草案中的‘联席工作制度’的作用和效果有限,尚难胜任此种协调的职责。而草案规定县级以上地方人民政府‘统一负责’职业病防治监督管理工作,则混淆了政府的整体职责与政府主管部门的具体职责之间的界限,实践中也难以操作。建议可以仿照我国食品安全工作的领导体制,设立更有工作效率、更高层级的‘国务院职业病防治委员会’,作为国务院职业病防治工作的高层次议事协调机构。”

让认证不再难

在职业病防治的过程中,最受关注的,还有用工者的职业病诊断鉴定程序。

“现行职业病防治法规定,劳动者的职业史、职业病危害接触史是职业病诊断的必备要件;职业病诊断与鉴定管理办法更是直接要求申请职业病诊断时应当提供职业史、既往史等多份材料。”来自浙江的全国人大代表赵林中告诉记者,由于现行认定程序的不规范,对职工来说,从单位手中获取自己的职业病接触史等完整材料绝非易事。

一纸职业病诊断书,是职业病患者获赔的希望所在。然而,对于用人单位而言,一旦患者的职业病获得认证,就意味着单位的赔偿义务。要用人单位提供职业病的相关证明,这被坊间称为要用人单位“自证其罪”。因此实践中,用人单位往往拒绝提供职业史证明,甚至干脆否认劳动关系。这成为职业病诊断的拦路虎。

根据北京义联劳动法律援助与研究中心2011年2月23日发布的《职业病调研报告》统计,职业病诊断申请的患者中,48%因材料不齐全而被职业病诊断机构拒绝受理,材料缺失则主要是由于单位拒绝承认劳动关系,拒绝提供相关证明材料等所致。一旦材料缺失,依据目前的法律规定,正常走完全部法律程序的时长可达1149天,患者很可能会因为申请时效问题而不被受理。

记者在采访中了解到,卫生部曾出台文件规定“单位不提供证明的,可以根据当事人的自述来认定”,但这一规定在实际中并未执行。

“实践中做法不一。就浙江来说,还是比较规范的,能够根据卫生部的这一文件来操作,也就是认可当事人的自述。”一位长期从事职业病防治工作的专家告诉记者,“这毕竟只是一个部门规定,不具有法律效力。因此,职业病患者认证难仍然是各地普遍存在的问题。”

2011年3月6日上午,十一届全国人大四次会议新闻中心举行主题为“构建和谐劳动关系,促进和谐社会建设”记者会。中华全国总工会副主席、书记处书记张鸣起表示,“要简化职业病的认证程序,解决‘认证难’的问题”。

而在国务院公布的职业病防治法诊断鉴定制度草案上,也表明修法的总体思路之一是“通过明确用人单位在职业病诊断中的责任,适度的制度倾斜,在可能的情况下最大限度地保护职业病患者的合法权益”。

从目前的草案来看,此次修法,将单位对于职业病诊断材料的举证责任上升到了法律的层面。这对于职业病患者来说,无疑是个好消息。

对于职业病认定的第一步,即劳动关系的确认,草案首先规定:“在确认劳动关系的仲裁中,用人单位在仲裁庭指定期限内不提供与争议事项有关证据的,将承担不利后果;在解决与职业病相关的劳动保护争议的仲裁中,病人与用人单位劳动关系明确、用人单位不提供与争议事项有关证据的,仲裁庭应当支持病人的主张。”

针对用人单位可能出现的不提供或者不如实提供职业病诊断、鉴定所需资料的情形,草案规定:“用人单位不提供病人职业史、职业病危害接触史等资料,或病人对用人单位提供的资料有异议的,病人可向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,接到申请的仲裁委员会应当受理并应当在30日内作出裁决。”

草案同时规定:“讨论与职业病相关的劳动争议案件时,在工会代表、用人单位代表参加仲裁庭的前提下,仲裁委员会还应当邀请安监、卫生部门人员和有关医学专家参加,听取其意见。”

在诊断鉴定环节,除了用人单位材料提供的责任,草案还规定:“安全生产监督管理部门应当监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业病危害接触史等相关证明资料;劳动者和有关机构也应当提供与职业病诊断、鉴定有关的资料;必要时,职业卫生监督管理部门应当提供日常监督管理信息。”

“部门配合容易推诿和拖拉,最终受害的还是职业病患者。”一位从事职业病防治的专家告诉记者,“比如要求安监部门监督检查和督促用人单位提供材料,必须规定相应的时限,否则难以落实。”

这也回归到了各部门配合的问题。“修正后的新法必须要有执行力,具有可操作性。否则还是‘老方一帖’,解决不了现实中的问题。”

相关链接

国家职业病防治规划(2009-2015年)(规划目标)(节选)

建立政府统一领导、部门协调配合、用人单位负责、行业规范管理、职工群众监督的职业病防治工作体制,显著提高综合防治能力,增强用人单位和劳动者防治意识,改善工作场所作业环境,基本遏制职业病高发势头,保障劳动者健康权益。到2015年,新发尘肺病病例年均增长率由现在的8.5%下降到5%以内,基本控制重大急性职业病危害事故的发生,硫化氢、一氧化碳、氯气等主要急性职业中毒事故较2008年下降20%,主要慢性职业中毒得到有效控制,基本消除急性职业性放射性疾病。

——到2015年,存在职业病危害的用人单位负责人、劳动者职业卫生培训率达到90%以上,用人单位职业病危害项目申报率达到80%以上,工作场所职业病危害告知率和警示标识设置率达到90%以上,工作场所职业病危害因素监测率达到70%以上,粉尘、毒物、放射性物质等主要危害因素监测合格率达到80%以上。可能产生职业病危害的建设项目预评价率达到60%以上,控制效果评价率达到65%以上。从事接触职业病危害作业劳动者的职业健康体检率达到60%以上,接触放射线工作人员个人剂量监测率达到85%以上。

——到2015年,职业病防治监督覆盖率比2008年提高20%以上,严重职业病危害案件查处率达到100%。监管网络不断健全,监管能力不断提高,对中小企业的监管得到加强。

——依托现有资源,建立完善与职责任务相适应、规模适度的职业病防治网络,基本职业卫生服务逐步覆盖到社区、乡镇。化学中毒和核辐射医疗救治的能力建设和管理得到加强,职业病防治、应急救援能力不断提高。

——到2015年,有劳动关系的劳动者工伤保险覆盖率达到90%以上;职业病患者得到及时救治,各项权益得到有效保障。