浙江海洋经济建设回顾与展望

2011-01-02

浙江海洋经济建设回顾与展望

■申仲楚 王 颖 阳立军

浙江海洋经济建设60年

恢复与发展阶段(1949—1965)

浙江先后成立盐务管理局和水产局,对海洋渔业和盐业制定了“先恢复,后发展”的指导原则。通过创新和实践“硬脚制”、生产互助组等多种合作体制,推行渔船动力化和机帆船作业,拓展作业渔场等手段,使得浙江海洋渔业在全国确立了举足轻重的地位。渔业总产量占全国的1/4,上调国家的商品鱼占全国总量的50%以上,均居全国首位。

曲折前行阶段(1966—1977)

“文革”期间,海洋渔业资源遭受较大破坏。浙江传统的有利于水产资源繁殖保护的流、钓作业被废弃,高强度机帆船捕捞使捕捞能力超过了资源再生能力,水产品全额收购制度制约了渔区经济的发展。然而,这一期间浙江省成立了嵊山渔场指挥部,加强渔业生产中供、销、补给等环节的协调,解决渔事纠纷;进一步完成了东海渔业资源调查和渔区划分,为之后海洋渔业的科学管理和持续发展奠定了基础。

探索与创新阶段(1978—1992)

浙江海洋经济的体制探索和发展创新加速推进,海洋渔业率先在以“单船核算”、股份合作制为特征的生产经营体制改革方面取得重大突破;海洋盐业实施了以滩组为单位的联产承包责任制和食盐专营管理体制创新;海运业打破“三统”模式,逐步形成以公有制为主体、多种所有制经济共存的新格局。此外,海洋渔业、海洋盐业和海运业三大传统海洋产业持续增长,海洋经济逐步拓展到石化、电力、船舶、海洋医药等临港工业和以海洋旅游为代表的海洋第三产业等领域,浙江现代海洋经济的产业结构体系逐步建立。

蓝色崛起阶段(1993—2002)

浙江虽然早在20世纪80年代初就有了“大念山海经”的设想,但直到1993年“海洋经济大省”建设目标的提出,才真正意义上确立了海洋开发战略。特别是随着《浙江省海洋开发规划纲要(1993—2010年)》的实施,海洋经济得到了较大的发展。这一时期,浙江以上海国际航运中心建设、东海油气田开发、海洋渔业结构调整为契机,立足海洋资源优势,实现了临港工业和海洋新兴产业的快速崛起。浙江港航向专业化、集群化、规模化方向发展,10年间海上运力平均增长约15%;临港石化、海洋与船舶工程、海洋生物制药等产业逐步走在了全国的前列;海洋渔业稳步发展,远洋捕捞位列全国首位,海水养殖在“246”工程的基础上,逐步形成了“八大基地”;海洋旅游业异军突起,成为全省国民经济中增长最快的产业之一。

优化与升级阶段(2003—2009)

这一时期以2003年8月第三次浙江省海洋经济工作会议明确提出“建设海洋经济强省”战略目标为重要时间节点。浙江依托海洋经济强省、八八战略、港航强省等海洋经济发展战略,推进陆海联动、港口开发开放、产业结构调整、海洋资源综合开发、海洋综合管理和区域海洋创新,浙江海洋经济在发展方式、规模、质量等方面都发生了巨大的变化。在海洋产业发展上,浙江在全国率先实施渔民转产转业战略,坚持压缩近海捕捞、发展远洋捕捞、主攻海水养殖的方针,大力调整海洋渔业结构,浙江省海水捕养产量比从2003年的76∶24调整为2008年的74∶26;临港石化工业、船舶修造业、临港能源工业和港口海运业等海洋优势产业在快速增长的同时逐步实现战略转型,其总体产业发展水平位居全国前列;海洋旅游业竞争力大幅提升,空间布局逐步优化;海水淡化、海洋生物资源开发和海洋新能源利用等海洋新兴产业也在全国具有重要地位。

未来5年浙江海洋经济发展目标

海洋经济综合竞争力明显增强

海洋经济总量大幅提高,在全国海洋经济中的地位进一步提升,对陆域经济的辐射带动力显著增强。到2013年,示范区海洋生产总值达5200亿元,占全省地区生产总值比重达14.5%,占全国海洋经济比重达13%;到2015年,示范区海洋生产总值接近7000亿元,占全省地区生产总值比重达16%,占全国海洋经济比重达15%。

海洋产业结构明显优化

港口物流、滨海旅游、现代渔业、海洋装备制造、船舶工业、海水综合利用等产业优势更加明显,港航服务、海洋金融信息、海洋科教、海洋生物医药、深海资源勘探开发等产业迅猛发展,海洋产业结构更为合理。到2013年,示范区海洋三次产业比为7∶41∶52,海洋新兴产业占海洋经济比重达28%;到2015年,示范区海洋三次产业比为6∶41∶53,海洋新兴产业占海洋经济比重达30%。

港口航运能力明显提高

宁波—舟山港作为我国大宗商品国际物流重要基地的地位基本确立,浙北嘉兴港和浙南温州—台州港协调发展,海陆联运、水水中转能力明显提高,海陆联动的集疏运网络日益完善。到2013年,沿海港口完成货物吞吐量8.4亿吨,其中,集装箱吞吐量1500万标箱,原油及成品油、铁矿石、煤炭、粮食吞吐量分别为1.6亿吨、1.6亿吨、1.4亿吨和1400万吨;到2015年,沿海港口完成货物吞吐量9.2亿吨,其中,集装箱吞吐量1750万标箱,原油及成品油、铁矿石、煤炭、粮食吞吐量分别为1.8亿吨、1.7亿吨、1.5亿吨和2000万吨。

海洋科教水平明显提升

涉海院校和学科建设取得显著成效,海洋自主创新能力明显提高,建成一批海洋科研、海洋教育、海洋文化基地,海洋科技创新体系基本建成。到2013年,示范区内研究与试验发展经费占海洋生产总值比重达2.3%,科技贡献率达65%以上;到2015年,示范区内研究与试验发展经费占海洋生产总值比重达2.5%以上,科技贡献率达70%以上。

海洋生态环境明显改善

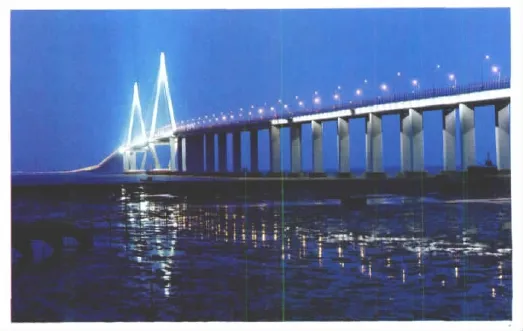

陆源污染物入海排放得到有效控制,海洋生态环境监测与预警体系逐步健全,海洋资源得到科学开发和利用,典型海洋生态系统得到有效保护与修复,生态功能不断改善。到2013年,清洁海域面积达12%;到2015年,清洁海域面积达15%以上。 王超英 摄

相关链接

发达国家海洋经济发展战略简介

美国海洋经济发展尤其注重海洋技术的开发和研究。据相关报道,美国政府现有研究与开发实验室700多个,聘雇的科学家和工程师占全美国的3/5,政府每年的投资达到270亿美元。政府针对不同的海洋发展项目重点有针对性地投资建设了一批科学研究机构,并根据不同区域的海洋资源为依托兴办了不同形式的海洋科技园区,如在密西西比河口区和夏威夷开办的两个海洋科技园。

日本海洋经济发展特点:(1)以大型港口城市为依托,以海洋技术进步、海洋产业高度化为先导,以拓宽经济腹地范围为基础,形成了关东广域地区集群、近畿地区集群等9个地区集群。日本提出了“海洋开发区都市构想”、“知识集群创成事业”,由产业集群发展到地方集群,以海洋相关技术为先导,集中地方优势,开展适合本地特点的海洋开发;(2)海洋相关经济活动急剧扩大,形成了包括科技、教育、环保、公共服务等的海洋经济发展支撑体系。

英国的经验是:在行政上对海洋资源实施行政许可证的管理模式,对于任何形式的海洋资源的开发利用都需要同时取得政府发放的允许开发许可证和作为产权所有者发放的有偿租赁许可证,并严格按照许可证规定的开发项目及期限进行。

澳大利亚海洋产业在许多方面都处于世界领先地位,海洋产业发展战略也极具特色:改变原有单一的海洋产业管理模式,实现海洋产业发展的综合管理,该模式要求海洋产业相关部门了解政策和职责,各部门要相互协调和合作,不同部门的建议和决策要有透明度,政策的制订和执行是协商式、平等、公开的,同时注重政策实施的结果,对海洋产业的法规性控制重点应放在企业行动是否达到了政策要求的结果上,而不是其实施的过程。

挪威是一个海洋渔业大国,海洋经济在该国经济收入中占据了绝对优势,该国海洋经济发展成功的经验主要有:(1)渔业法制以及其他相关海洋经济监管体系完善。挪威是一个较早制定渔业法规的国家,形成了渔业管理的一整套法律、法规;(2)拥有良好的私营企业投资系统,通过一定的激励政策,鼓励私营企业投资国有企业的海洋技术开发项目;(3)灵活的研究机制,注重科研成果的商业化和技术转让。