跳高运动员郑幸娟倒3步助跑技术分析

2011-01-02雍明邹玉玲陆阿明5

雍明,邹玉玲,陆阿明5

(1.苏州大学 体育学院,江苏 苏州 215021;2.南京师范大学 体育学院,江苏 南京 210097)

跳高运动员郑幸娟倒3步助跑技术分析

雍明1,邹玉玲2,陆阿明125

(1.苏州大学 体育学院,江苏 苏州 215021;2.南京师范大学 体育学院,江苏 南京 210097)

对我国优秀女子跳高运动员郑幸娟倒3步助跑技术进行分析,结果表明:郑幸娟倒3步助跑弧线衔接不流畅,导致助跑水平速度的损失;助跑中两臂摆动动作不规范,倒2步摆动腿“牢固支撑”动作做得不够,直接造成身体内倾角加大;倒两步助跑脚着地瞬间身体重心高度出现上升趋势,从而影响了助跑和起跳的衔接;助跑倒1步身体重心水平速度下降明显,起跳脚着地瞬间身体重心水平速度仅为5.94 m/s,比倒2步下降了0.64 m/s,低于国内外优秀女子运动员;助跑倒1步起跳脚着地瞬间身体重心垂直速度为正值,身体重心呈向上运动趋势。郑幸娟跳高的倒3步助跑技术有待改善。

运动训练;倒3步助跑技术;跳高;郑幸娟

背越式跳高弧线助跑方式具有十分重要的意义。首先,弧线助跑使身体处于内倾状态,内倾状态下身体重心的下降为助跑过渡到起跳阶段加大工作距离、缩短起跳时间创造了条件;其次,在内倾状态下进入起跳腿着地支撑,所形成的弧线运动制动和弧线助跑的惯性作用,能使身体自然竖直,这样可以把起跳的偏心推力控制在最小的范围内,有利于提高垂直起跳的效果;第三,弧线助跑时,运动员身体逐渐转向侧对横杆,最后从内倾姿势进入起跳,形成肩轴和髋轴的反向扭转,不仅充分伸展了屈髋肌群,使摆动腿的摆动更加有力,而且有利于人体围绕纵轴旋转,在腾空后使身体自然地背对横杆[1]。总之,弧线助跑便于加速和发挥速度,有利于保持身体重心平稳和助跑速度,减少速度的损失,使助跑向起跳平滑过渡。为了更好地发挥弧线助跑的作用,助跑曲线的合理性非常重要。

郑幸娟是目前我国最优秀的女子跳高运动员之一[2],多次获得全国室内田径锦标赛、全国田径大奖赛的冠军,2009年10月以1.95 m的成绩获得在济南举行的第十一届全运会女子跳高冠军,是目前我国该项目寻求突破的重点培养对象之一,具有较高的研究价值。本研究选取2007年郑幸娟参加全国田径大奖赛(苏州站)暨世锦赛选拔赛比赛中1.84 m以上7次试跳的技术参数。参数获取采用两台Sony摄像机,其中1号摄像机放置在横杆延长线的后端,距远侧跳高架立柱10 m处,2号摄像机放置于横杆垂直后端20 m处,拍摄频率为50 fps(帧/s),两机主光轴夹角为90°左右,拍摄自助跑倒3步脚着地至过杆的全程技术动作,采用 Peak三维标定框架进行标定。影片解析运用德国SIMI-motion录像解析系统,采用汉纳范人体数学模型,经低通滤波法对原始数据进行平滑处理,取得有关的运动学参数,并与国内外优秀运动员的相关参数进行比较分析,从中发现郑幸娟跳高助跑倒3步技术存在的主要问题。

1 倒3步助跑部分角度的变化

1.1 倒3步助跑角度

助跑角度是评定助跑弧线是否合理的重要参数,关系到垂直速度利用率的大小[3]。有研究表明,背越式跳高倒3步过程中助跑角度逐步递减[4]。从表1可以看出,郑幸娟倒3步助跑角度都在合理范围之内。与国内优秀选手相比,虽然倒2步和倒1步着地瞬间的助跑角度较小,但助跑角度的降幅偏大,尤其是倒3步与倒2步之间的助跑角度降幅更大;与国外优秀选手相比,倒3步与倒2步的助跑角偏大,倒2步与倒1步助跑角度的差值也相对偏大。因此,可以认为,郑幸娟倒3步弧线助跑衔接不够流畅,不利于助跑水平速度的保持。

表1 郑幸娟等运动员助跑倒3步脚着地瞬间的助跑角

1.2 倒3步助跑身体内倾角

身体内倾角是指躯干纵轴与水平面的夹角。运动员助跑速度越快,身体内倾程度就越大,起跳时身体由内倾转变为竖直的速度就越快,使身体重心向上运动的速度加快,提高了垂直速度。由于内倾状态下身体重心下降程度比竖直状态时大,起跳时有助于获得较长的工作距离。如果在工作距离相等的条件下,内倾状态下膝关节弯曲的程度就相对减小,为缩短起跳时间创造了条件[1]。前苏联跳高教练员J.坦斯认为:起跳时过分地内倾会使身体重心朝横杆方向过分旋转,身体内倾角应保持在75°~80°[7]。

郑幸娟助跑倒 3步脚着地瞬间身体内倾角为72.46°、79.11°、74.49°。倒一步助跑身体内倾角已超出了合理范围。结合观察郑幸娟比赛的录像发现,其助跑最后3步身体内倾角的变化特点与助跑技术动作不合理有很大的关系,由于郑幸娟在助跑过程中,两臂横向摆动的幅度较大,导致上体向两侧晃动较大,造成身体向同侧支撑腿方向的倾斜较为明显,因此,出现了起跳腿着地时内倾角明显变小(内倾程度较大)、摆动腿着地时内倾角变大(内倾程度较小)的情况。郑幸娟倒3步助跑身体内倾角变化的特点,还说明倒2步助跑摆动腿支撑阶段的“牢固支撑”不够,而“牢固支撑”尤其需要体现身体重心内倾。就郑幸娟而言,由于倒2步助跑身体内倾角加大,必然会影响摆动腿“牢固支撑”动作的效果,并造成水平速度损耗较大,身体重心运动轨迹不平稳流畅,直接影响起跳阶段的用力效果。

2 倒3步助跑身体重心高度的变化

运动员在助跑最后一步摆动腿支撑的缓冲阶段,身体重心水平速度和高度均有一定程度的下降,这一阶段身体重心高度的下降主要为起跳提供了垂直工作距离[8],为后续动作创造条件。国外研究也认为,在助跑最后几步身体重心的下降方式是影响垂直速度的重要因素之一,并指出按照身体重心下降的方式,可分为3种类型:第1类是运动员身体重心下降较早(起跳前的2~3步),在最后一步助跑时身体重心较平稳,这类运动员在起跳开始瞬间,普遍性地具有适中的身体重心向下垂直速度;第2类是运动员在助跑中保持髋的高度,在最后一步助跑中降低身体重心,这类运动员在起跳开始时向下的垂直速度较大;第3类是运动员降低身体重心的方式与第1类运动员相同,但是在摆动腿蹬地进入最后一步助跑时,身体重心略有升高,这类运动员在起跳开始时一般有非常小的身体重心向下的垂直速度[9]。因此,助跑最后几步在保持水平速度的同时,降低身体重心高度并完成快速有力的起跳是十分重要的。

图1是郑幸娟成功跳过1.88 m时助跑身体重心的变化,从中可以看出,郑幸娟最后两步助跑中身体重心下降较早。倒3步右腿着地瞬间身体重心明显下降,在倒2步和倒1步脚着地瞬间身体重心高度出现上升趋势,符合国外有关研究所指出的第3类运动员助跑最后几步身体重心变化的特征。但值得注意的是,郑幸娟在倒2步脚着地至倒1步起跳腿着地瞬间身体重心升高明显,而且在倒1步起跳腿着地瞬间身体重心高度仍处于上升趋势,这种明显的身体重心高度上升趋势不利于助跑与起跳的衔接以及起跳动作的顺利完成。为了要保持或提高最后几步助跑的速度,身体内倾角应相应地减小即加大内倾的程度,同样为了充分地做好倒2步摆动腿“牢固支撑”的动作,也需要身体加大内倾,降低身体重心高度。郑幸娟倒数两步助跑身体重心高度明显上升,与其没有加大“真正意义上”的身体内倾程度有关,必然会影响摆动腿支撑的动作质量,进而影响由助跑过渡到起跳技术以及起跳技术的完成效果。换句话说,虽然郑幸娟在助跑最后一步身体内倾角较小,但此时内倾程度的加大主要是依靠横向摆臂动作使躯干向起跳腿侧倾斜实现的,并没有相应地提高助跑速度,也没有相应地降低身体重心高度。

图1 郑幸娟助跑身体重心轨迹在垂直方向上的变化

3 倒3步助跑身体重心速度的变化

3.1 助跑身体重心水平速度

在背越式跳高中,快速助跑有利于起跳阶段加大垂直作用力,而为了在起跳阶段获得最大的垂直速度,运动员应尽可能地加大对地面施加的力和时间,以获得快速的助跑速度[10]。从图 2可以看出,郑幸娟倒三步助跑的水平速度整体上呈现下降的趋势,在起跳前最后1步助跑速度下降明显。

图2 郑幸娟倒3步助跑速度的变化

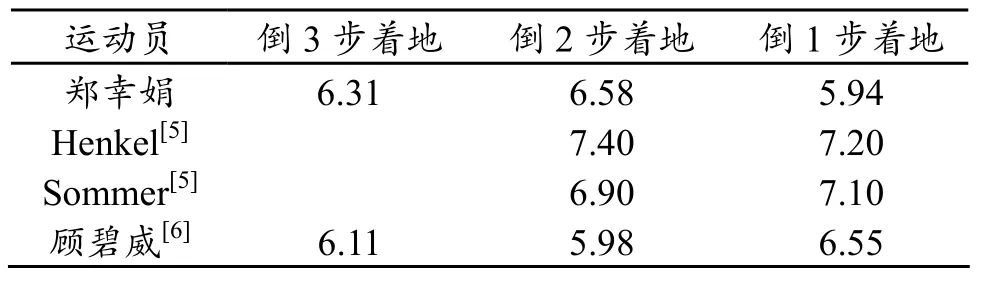

表2表明,与国外优秀选手相比,郑幸娟倒数两步助跑速度较慢,特别是对起跳阶段起关键作用的倒1步脚着地瞬间身体重心水平速度只有5.94 m/s,与国外运动员7 m/s以上的速度相比明显偏低;与国内优秀运动员顾碧威相比,其倒3步、倒2步脚着地瞬间身体重心水平速度较高,但倒一步助跑身体重心水平速度却明显下降,较顾碧威小 0.61 m/s。我国优秀跳高运动员顾碧威和国外优秀运动员 Sommer在此时的水平速度比倒2步时增大,而郑幸娟却相反,究其原因,主要是:由于郑幸娟倒3步助跑的弧线轨迹不够圆滑、流畅,导致助跑水平速度损失较大;两臂的摆动技术不规范,上体向左右方向的晃动加大,造成水平速度的下降;在技术意识上可能过分倾向于起跳,在最后两步助跑中过早地考虑起跳技术,忽视了助跑速度的发挥,没有真正表现出在快速助跑下快速起跳的技术要求,影响了向前的速度;在比赛过程中,助跑水平速度随试跳高度增加而降低的现象,说明其专项能力特别是专项耐力有待提高。结合宋广林[11]对跳高技术的三维分析,从下肢肌肉力量角度看,也可能因为起跳腿和摆动腿的力量不均衡,摆动腿支撑力量较弱,导致蹬伸速度不够。

表2 郑幸娟等运动员倒3步助跑脚着地瞬间身体重心水平速度 m/s

郑幸娟倒3步助跑身体重心水平速度的降低,会对起跳产生一系列的影响,除了直接影响身体实现真正意义上的内倾动作、使助跑和起跳衔接的紧密性减弱之外,更关键的是会降低起跳效果,给正确完成起跳腿的屈膝缓冲和快速蹬伸等动作带来难度,进而影响更大的垂直速度和腾起初速度的获得。实验研究证明,起跳前水平速度每增加0.1 m/s,起跳缓冲阶段将加大垂直分力12~16 kg,这对于提高起跳效果极为显著。助跑速度加快,对地面产生的反作用力也会增加,可使身体各环节获得更大的垂直加速度,向上腾起的效果就会更好[12]。“以速度为中心,速度、力量更加完善结合”是现代背越式跳高技术发展的趋势,郑幸娟的最后几步助跑水平速度较低,且倒数两步助跑速度呈下降趋势这一现象,无论是由于技术还是心理或者是身体素质原因造成的,都将成为限制其技术水平进一步提高的瓶颈。

3.2 倒 1步助跑水平速度与身体重心高度和身高比值之间的关系

为了促使人体在垂直方向上运动的幅度加大,身体重心在起跳腿蹬伸前应处于较低的位置,而在起跳结束时应处于较高的位置。杨怀英等人在研究跳高运动员助跑速度与身体重心高度的关系后认为,助跑速度较快、身体重心较低者可以更好地完成起跳动作,但同时要求运动员的起跳腿在起跳前保持弯屈,由此可能会出现由于起跳腿过度屈曲而影响有力伸展的动作,导致起跳失败[13]。采用这种助跑技术,不但要降低身体重心,而且要提高助跑最后两步的速度,技术难度较大,必须通过系统训练才能掌握。

图3是美国达波拿博士领导的生物力学实验室,在对世界优秀跳高运动员进行研究并建立的有关运动员水平速度(vn1)及身体重心高度与身高比值(Htd/%)关系的模型[5]。此模型运用运动员助跑结束时水平速度和助跑结束时身体重心高度与其身高比值的结合点,来表现该运动员助跑结束时水平速度、身体重心高度的状态。结合点在图3左上方的运动员应该加快助跑速度和降低身体重心高度;对于上述结合点在图3左下方或右上方的运动员,改进技术的建议同上;但对于结合点在左下方的运动员来说,更要强调提高助跑水平速度,而结合点在右上方的运动员则更应重视身体重心高度的降低。同时还指出:结合点在图3上方的运动员可能力量弱些,结合点在图3右下方的运动员可能力量更强些[5]。

郑幸娟助跑结束时Htd(51.6%)和vn1(5.94 m/s)的结合点位于左侧上方,与国外优秀运动员 Sommer 的Htd(49.5%)、vn1(7.1 m/s)和Henkel的Htd(49%)、vn1(7.2 m/s)相比,最后一步助跑速度明显较慢,身体重心偏高。有必要提高助跑水平速度或减小倒3步水平速度的损失率,有效控制身体重心纵向起伏程度。

图3 郑幸娟等运动员助跑结束时的水平速度与身体重心高度和身高比值的关系

3.3 倒 1步助跑起跳脚着地瞬间身体重心垂直速度的变化

起跳结束时的垂直速度,由倒1步助跑的垂直速度及起跳阶段垂直速度的变化量所决定,而起跳结束时垂直速度的大小,直接影响着腾越的高度。通常,运动员在助跑结束阶段,在向前快速运动的同时,伴有向下的运动,换句话说,就是助跑结束时身体重心垂直速度通常是一个较小的负值。技术最完美的跳高运动员在此时有更小的负值[5]。美国运动生物力学专家加萨斯·戴佩纳认为:“通常运动员在起跳开始瞬间,都有一个快速向前并略向下的运动,也就是说,在起跳开始瞬间,身体重心向下的垂直速度一般都为较小的负值。虽然在起跳阶段身体重心的垂直速度会发生变化,但是在起跳脚着地瞬间,向下的垂直速度较小者,是技术较好的跳高运动员。”[5]

助跑倒1步脚着地瞬间,郑幸娟身体重心垂直速度(0.71 m/s)与国外优秀运动员(Henkel,-0.50 m/s;Sommer,-0.60 m/s)方向相反,说明其此时身体重心在向上运动,没有做出“快速向前并略向下的运动”。由此可以认为,郑幸娟倒1步助跑技术动作尚存在一定的问题。分析其原因,可能与以下两个方面有关:(1)郑幸娟倒3步助跑中身体重心高度变化不合理,即身体重心并没有逐步降低,而是趋向于逐步上升且倒 1步时更加明显,由摆臂动作引起的身体内倾程度的加大,可能导致其不能强化起跳脚着地瞬间身体重心应适当下降的技术意识,从而使此时的身体重心垂直速度出现正值。也可能与郑幸娟及其教练员过分强调最后几步快速助跑、快速起跳的技术意识有关,这有待于进一步研究。(2)郑幸娟摆动腿支撑力量可能较弱,因为在助跑最后一步要降低身体重心,形成向下的垂直速度,就要在倒2步助跑摆动腿着地后做出“牢固支撑”的动作,这对摆动腿的支撑力量提出了很高的要求。

4 结论

1)郑幸娟倒3步助跑弧线衔接不流畅,会导致助跑水平速度损失。助跑中两臂摆动动作不规范,摆动腿倒2步摆动腿“牢固支撑”动作做得不够,直接造成身体内倾角加大。助跑倒1步与倒2步的步长比值不合理,倒2步步长明显偏大,容易出现制动和减速的现象影响助跑节奏和助跑动作的连贯,不利于起跳前助跑速度保持。在倒2步助跑脚着地瞬间身体重心高度出现上升趋势,从而影响助跑和起跳的衔接。

2)郑幸娟助跑倒1步起跳脚着地瞬间身体重心垂直速度为正值,说明此时身体重心向上运动。助跑倒1步身体重心水平速度下降明显,起跳脚着地瞬间身体重心水平速度仅为5.94 m/s,比倒2步下降了0.64 m/s,水平速度低于国内外优秀女子运动员。

3)郑幸娟助跑结束时水平速度和起跳脚着地瞬间身体重心高度的结合远未达到最佳的程度,不但需要提高最后几步助跑的速度,而且要在倒数两步助跑时适当降低并稳定身体重心高度。

[1] 文超. 田径运动高级教程[M]. 北京:人民体育出版社,2003.

[2] 张洁,张桃臣,孔德佳,等. 优秀跳高运动员郑幸娟起跳技术分析[J]. 体育学刊,2010,17(11):97-99.

[3] 方少茹,黄玉保,邓京捷. 不同等级女子背越式跳高助跑技术的生物力学分析[J]. 浙江体育科学,2004,26(2):61-65.

[4] 贾萨斯·戴佩纳[美国]. 背越式跳高的生物力学分析[J]. 山东体育科技,1989(1):52-67.

[5] 弗拉基米尔 M.扎齐奥尔斯基[美国]. 运动生物力学[M]. 陆爱云,译审. 北京:人民体育出版社,2004:290-315.

[6] 陈丽波. 我国部分优秀女子背越式跳高运动员最后四步助跑、起跳及过杆技术的运动学分析[D]. 苏州:苏州大学,2006.

[7] 柳方祥. 背越式跳高技术的演进和最佳模式的构建[J]. 中国体育科技,1997,33(5):54-56.

[8] 成万祥,林溪,于善安. 我国优秀男子跳高运动员助跑最后一步摆动腿支撑技术的运动学特征[J]. 上海体育学院学报,2005,29(3):68-71.

[9] 吕强. 对我国女子背越式跳高运动员助跑节奏的模式训练[D]. 北京:北京体育大学,1983.

[10] 吴敏. 我国优秀背越式跳高运动员速度素质及其训练手段的初步探讨[D]. 北京:北京体育大学,2003.

[11] 宋广林,闫之朴. 对我国男子优秀跳高运动员起跳技术的三维运动学分析[J]. 体育学刊,2005,12(6):115-118.

[12] 俞继英,徐昌豹. 奥林匹克——田径[M]. 北京:人民体育出版社,2001:176.

[13] 杨怀英,金丽颖,侯曼. 男子背越式跳高助跑速度与身体总重心高度关系的分析[J]. 山东体育学院学报,1996,12(2):36-38.

Analysis of the last three-step running up technique of ZHENG Xing-juan as an excellent female high jumper

YONG Ming1,ZOU Yu-ling2,LU A-ming1

(1.School of Physical Education,Soochow University,Suzhou 215021,China;2.School of Physical Education,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China)

The authors analyzed the last three-step running up technique of ZHENG Xing-juan as an excellent female high jumper in China, and revealed the following findings: the curve of last three-step running up by ZHENG Xing-juan was not connected fluidly, which resulted in the loss of horizontal running up speed; during running up, the swinging move of her arms was not normative, and at the last two steps, the “secure supporting” move of her swinging leg was not well made, which directly caused the increase of the inner tilting angle of her body; at the last steps, the center of gravity of her body rose at the moment her running up foot landed on the ground, which thus affected the connection of running up and taking off; at the last step of running up, the horizontal speed of the center of gravity of her body decreased significantly, was only 5.94m/s at the moment her taking off foot landed on the ground, 0.64m/s lower than that at the last two steps, lower than that of excellent female high jumpers at home and abroad; at the moment her taking off foot landed on the ground at the last step of running up, the vertical speed of the center of gravity of her body was a positive value , and the center of gravity of her body showed a trend of going up. The last three-step running up technique of ZHENG Xing-juan needs to be improved.

sports training;last three-step running up technique;high jump;ZHENG Xing-juan

G808.1

A

1006-7116(2011)06-0119-05

2011-02-11

雍明(1968-),男,副教授,硕士,研究方向:田径教学训练理论与方法。