从选本看元和诗歌在唐宋金元的传播接受

2011-01-01尚永亮洪迎华

求是学刊 2011年5期

摘要:文章对元和十大诗人作品在唐宋金元诗歌选本中的入选量予以统计和分析,这是考察元和诗歌在这些时期传播接受状况的有效途径。文章通过对代表性选本的计量分析发现,元和十大诗人的入选各具特点,白居易较为稳定,贾岛、刘禹锡选量居高,韩愈、柳宗元之入选不尽如人意,元稹、李贺等则随时代变迁呈现出明显的起伏变化。由此看出,选本收录既一定程度地反映出作家在传播接受史上的实际影响,也在个别人身上呈现出与其实际地位不相称的一面。而从宏观角度看,选本中诗人地位的涨落变化则反映出不同时代诗歌风气的变迁。

关键词:元和诗歌;选本;传播;接受

作者简介:尚永亮(1956—),陕西西安人,武汉大学文学院教授、博士生导师,从事唐代文学研究;洪迎华(1976—),女,湖北长阳人,文学博士,厦门大学中文系教师,从事唐代文学研究。

中图分类号:I207.209 文献标识码:A 文章编号:1000-7504(2010)05-0100-07 收稿日期:2010-03-25

与作家的诗文别集、专集相比,选本对诗作的收录是一种更富时效性的传播方式。就编选诗集的选家来讲,选本的收诗倾向不仅反映出他个人的文学爱好,也折射出其所处时代的审美趣味;就被选的诗人而言,其诗入选与否、入选数量的多少,都直接体现出其诗在那个时代的传播接受境遇。

韩愈、孟郊、李贺、贾岛、白居易、元稹、张籍、王建、刘禹锡、柳宗元,是中唐元和时期十位最具代表性的诗人。其中韩孟李贾与白元张王,向被称为韩孟诗派和元白诗派,在当时和后世具有广泛影响;刘禹锡、柳宗元二位虽未人流派,却是公认的诗坛大家。对这十位诗人作品在后世诗歌选本中的入选量予以统计,借以考察其被选家接受的程度,无疑是有意义的。

一、中晚唐诗歌选本对元和诗歌的选录

在唐代选本中,选录元和十大诗人诗歌的选本有两种,即晚唐、五代之际的《又玄集》和《才调集》。在此之前,大中时人顾陶在编选《唐诗类选》时,曾考虑到元稹、白居易和刘禹锡的诗歌。此书已佚,今存顾氏《唐诗类选后序》云:“若元相国(稹)、白尚书(居易)擅名一时,天下称为元、白,学者翕翕,号‘元和诗’。其家集浩大,不可雕摘,今共无所取,盖微志存焉。所不足于此者。以删定之初,如相国令狐(楚)、李凉公(逢吉)、李淮海(绅)、刘宾客(禹锡)、杨茂卿、卢仝、沈亚之、刘猛、李涉、李璎、陆畅、章孝标、陈罕等十数公。诗犹在世,及稍沦谢,即文集未行,纵有一篇一咏得于人者,亦未称所录。”据序中解释,不选刘诗是因其“文集未行”,担心所见不全导致选录不公;而不选元、白诗,盖因二人“家集浩大,不可雕摘”,若有不慎,恐妨真貌。至如《姚氏残语》所说:“顾陶为《唐诗类选》,如元、白、刘、柳、杜牧、李贺、张祜、赵嘏皆不收,姚合作《极玄集》亦不收杜甫、李白,彼必各有意也。”可能是未曾细审顾陶在后序中的有关交代所致。

据统计,《又玄集》和《才调集》收录元和诗歌情况如表一:

从表一中数据看,《又玄集》对各家的采录较为均衡,虽有王建、柳宗元两家诗未收,但其他人选者一般也才二三首,最多的贾岛亦只收录了五首。这和此书的选录宗旨不无关联。其序云:“故知颔下采珠,难求十斛;管中窥豹,但取一斑。自国朝大手名人,以至今之作者,或百篇之内,时记一章,或全集之中,唯徵数首。但掇其清词丽句,录在西斋;莫穷其巨派洪澜,任归东海。总其记得者,才子一百五十人;诵得者,名诗三百首。”可见,韦氏选诗的目的是以采摭才子名篇为主,而不求完备和周全,所以唐代诗人中他所记得又以为才子者,即“采其玄者”数篇而收录。从“才子一百五十人”,“名诗三百首”,也就是每位诗人的平均选量为二首这个数目来看,贾岛以五首诗入选其中,不仅说明了韦庄对贾诗的喜爱和推奖,也反映了贾岛在晚唐诗坛的影响力。

而《才调集》中各家的收录状况则有很大的落差,比《又玄集》更明显、直接地反映出选者的诗学倾向和当时的诗坛趣尚。其中,元白诗派四大家皆人选,总计一百余首(其中元白二人即达84首),不仅以绝对的数量优势领先于其他元和诗人,而且在全集中也占有十分之一强的比例。由此见出韦觳对元白诗派特别是元白诗歌的看重和偏爱。《才调集叙》云:“暇日因阅李杜集、元白诗。其间天海混茫,风流挺特。遂采摭奥妙,并诸贤达章句,不可备录,各有编次”,明确指出了他对李杜、元白四家诗的推崇和景仰。他的选录。不仅具体体现了其趋向元白一派的诗学观念,而且也佐证了元和体诗在晚唐时期蔚为流行的接受境遇。尤其是元稹,他的艳情诗正好迎合了晚唐五代流丽浮艳的诗歌风气,所以在这种诗歌风气的直接产物《才调集》中,其诗以57首的人选量高居十大诗人之首。而与元白诗派形成对比的是,韩孟诗派仅入选九首,其中贾岛一人即占七首。这说明,作为一个诗人群体,韩孟诗派在晚唐的影响远不及元白诗派,此其一;其二,若不以整体论,贾岛在晚唐诗坛的影响远远超过了韩孟及这个诗派群体,成为一种独特的文化现象,这和《又玄集》的编选情形是吻合的。

若撇开诗派界限,就元和十大诗人来看,以上数据反映出,元稹、白居易、贾岛在晚唐最受欢迎,而韩愈、柳宗元这两位以古文齐名的大家却遭遇了冷落。柳宗元一首未选,韩愈也只在《又玄集》中入选两首,这显然与他们在古今文坛的盛名不符。究其缘由,大概一方面是因为晚唐五代古文低落、骈文回升。波及和影响了时人对其诗歌的接受;另一方面,则与他们诗歌自身的情感内涵、美学特质和所用诗体密切相关。相比其他诗人,坎坷不遇、积怨深重而性情激切刚烈的韩柳,在诗歌创作中更注重抒写主观自我、宣泄其内心“不平”的情感,并多选最宜于表现这种情感的古诗体裁,这固然加强了其诗歌的抒情深度,但同时也与倾心诗艺、热衷近体的晚唐读者拉开了一定的心理距离。另外,与元白相比,韩柳二人在创作中的自觉传播意识也稍逊一筹,特别是柳宗元因南贬遐荒的遭际,使其诗难以广泛传播,从而客观上抑制了中晚唐读者对其诗歌的接受。

刘禹锡诗在两个选本中分别人选三首和17首,这一数量虽不及元白,却远超韩柳。细究起来,其缘由应该排除不了以下因素:一是比起韩柳等人,刘禹锡存世时间较长,其生活和创作已由中唐步入晚唐时期;二是他在晚年与白居易等人诗酒唱和,文雅风靡天下,这在很大程度上激扬了其诗名,也促进了其诗歌的传播。如《又玄集》所收《寄乐天》(原题《苏州白舍人寄新诗有叹早白无儿之旬因以赠之》)、《和送鹤》(原题《和乐天送鹤上裴相公别鹤之作》)两首,虽不是刘禹锡最有代表性的佳作,但《寄乐天》中“雪里高山头白早,海中仙果子生迟”一句曾被白氏激赏,谓为:“真谓神妙,在在处处,应当有灵物护持。”而《和送鹤》及误系于刘禹锡名下的《鹦鹉》一诗皆为刘、白唱和之作,可见韦庄选录刘诗时不仅以刘白唱和诗为主要的取材范围,而且在刘诗价值的取舍上也受到了当时享有盛名的白居易的影响。

除以上两种选本,晚唐张为作《诗人主客图》(诗句选本),将中晚唐诗人分为不同流派,并以主、客编次。其中,白居易为“广大教化主”,元稹为其“入室”;孟郊为“清奇僻苦主”;李贺为“高古奥逸”主孟云卿之“入室”;张籍、贾岛分别为“清奇雅正”主李益之“入室”和“升堂”;刘禹锡为“瓌奇美丽”主武元衡之“上人室”。这样一种划分,一方面说明了这些诗人特别是白居易在张为心目中的地位。另一方面也展示了张为本人所具有的流派意识。图中对诗人诗歌、诗句的收录(计有白诗五、句四;元诗一、句二;李句三,张句四,贾句五,孟句三,刘诗二、句二),无疑也以选本的形式推动了作品的传播;而韩、柳不在其列,又进一步说明了二人诗歌在晚唐的实际境遇。

二、关于王安石与《唐百家诗选》

北宋王安石编撰的《唐百家诗选》是我国古代著名的诗歌选本。也是北宋留存至今的少有的一个选本。其书20卷,共选唐代诗人104家,诗歌1266首。王安石在序中说:

余与宋次道同为三司判官时,次道出其家藏唐诗百余编,委余择其精者,次道因名曰《百家诗选》。废日力于此,良可悔也。虽然,欲知唐诗者,观此足矣。(卷八十四)一个“足”字,似乎很权威。可是,唐代的一些大家名家如李、杜、王维、元、白、刘、柳、韩愈、杜牧、李商隐等都阙而未选,故后人对此一选本争议很大。宋人主要集中对王安石如何参与该书编选的问题发表不同看法,之后论者则转向评论荆公选诗的眼光及诗歌选本的质量。严羽在《沧浪诗话·考证》中指出:“前卷读之尽佳,非其选择之精,盖盛唐人诗无不可观者。至于大历已后,其去取深不满人意。”究其原因,大概是“荆公当时所选,当据宋次道之所有耳”。果如是,则其序言所谓“‘观唐诗者观此足矣’,岂不诬哉!”清何焯《跋王荆公百家诗选》则云:“荆公之意,以浮文妨要,恐后人蹈其所悔,故有‘观此足矣’之语,非自谓此选乃至极也。后来讥弹之口,并失其本趣。”(卷九)总之,众说纷纭,至今也没有一个令人信服的说法。

在元和十大诗人中,韩愈、孟郊、李贺、白居易、元稹、张籍、柳宗元、刘禹锡八人皆不入选。关于韩、柳,严羽认为“以家有其集,故不载”是可信的,因为王安石曾编过一部《四家诗选》,集中选录李白、杜甫、韩愈、欧阳修四家诗,并把韩愈置于李白之前、杜甫之后,可见其推重程度。在不选诸大家的同时,《唐百家诗选》却收录贾岛诗23首、王建诗92首,而且王建是全集中入选作品数量最多的诗人。由于此集选诗的艺术旨趣王安石并未言明,加上集中所选并非都是精品,作品的风格亦不甚统一,所以很难从选诗的动机和诗学倾向上给出一个合理的解释。《四库全书总目》谓“是书去取,绝不可解”。清人沈德潜曾在《说诗啐语》中说:“《唐诗选》白殷瑶、高仲武后,虽不皆尽善,然观其去取,各有指归。惟王介甫《百家诗选》,杂出不伦。大旨取和平之音,而忽入卢仝《月蚀》;斥王摩诘、韦左司,而王仲初多至百首,此何意也?勿怖其盛名,珍为善本。”但今人又有为其辩护者,谓“《唐百家诗选》的选诗旨趣实际并非‘绝不可解’,而是确有深意存焉”。其深刻意义即在于:“其选诗风格是‘杂出不伦’。这正体现出王安石对欧阳修所倡的‘意新语工’,不主变化的诗歌风格的直接承继。”这一解说看似有理,却难以令人信服。然而可以肯定的是,王建、贾岛二人诗歌大量人选的本身,一方面说明了王氏对其创作艺术的欣赏和推崇,另一方面,也间接反映了王、贾二人在北宋前期的影响,并一定程度地提升了其诗史地位。

三、南宋金元诗文选本对元和诗歌的选录

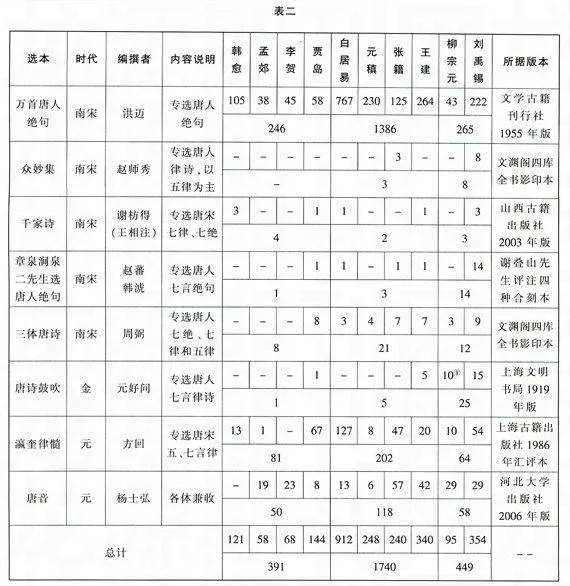

进入南宋,选编诗文集出现了一个热潮。据张智华《南宋人所编诗文选本在中国学术史上的地位》统计,南宋人所编诗歌选本有124种;孙琴安《唐诗选本六百种提要》认为古代唐诗选本的第一次高潮就出现在南宋时期,并统计出南宋人所编唐诗选本29种。诸如洪迈所编《万首唐人绝句》、赵师秀所编《众妙集》、谢枋得所编《千家诗》、周弼所编《三体唐诗》等,即其中较著名者。据此而言,南宋唐诗选本不仅在数量上比北宋时期猛增,而且在形式结构、内容质量、理论批评上均有大的突破和进展,成为该时期传播、接受前代诗文的一个重要组成部分。到了金元时期,唐诗选本持续发展,出现了元好问所编《唐诗鼓吹》、方回《瀛奎律髓》、杨士弘《唐音》等优秀选本,在当时和后世均具较大影响。这里,我们择其要者,对元和十大诗人在南宋金元时期选本中的人选概况作一统计,见表二。

表二所列共八种,都是现存并颇具影响力的唐诗选本,其对元和十大诗人诗歌的选录,颇能反映元和诗歌在南宋金元时期传播和接受的状况。通过对表格中不同选本选诗数据进行分析,可以得出以下认识。

首先,元白诗派诗歌的总人选量最高,达到1740首,而且整体人选率也较高,八种选本中,白、元、张、王分别有六次、四次、六次、七次入选。表面看来,该派诗人具有较高的接受度。但细加分析,又有两点值得注意:一是白元张王四人的高入选量主要是由南宋前期和金元之际的两三种选本抬起来的,如《万首唐人绝句》即选录四家1386首诗,《瀛奎律髓》、《唐音》各选202、118首诗,其总数已达1706首;而在南宋中后期之《众妙集》、《三体唐诗》至《唐诗鼓吹》五家选本中,其总入选量仅34首。由此见出,元白诗派在南宋时期主要受到个别选家的重视,而尚难说明其广受欢迎。相较而言,给予他们更多关注的倒是元代选家。二是就白、元、张、王四家在不同时期选本中的地位而言,又是有着明显的升降变化的。由于晚唐五代诗风趋向凄迷、浮艳一路,以艳情诗闻名的元稹在晚唐选本中最受青睐,而到了宋元之际,元氏在选家心目中的地位大幅下降,不仅低于白居易,而且与张、王二家相比,其诗的人选率(四次)最低,仅入选量(248首)稍高于张籍(240首)(按:此与《万首唐人绝句》但求数量完备的选诗旨趣相关,说详后)。与之相应,白居易、张籍、王建的地位则分别上升,白氏以最高的入选量(912首)位居其首,王建不仅人选率(七次)最高,而且诗选量(340首)亦大大超过张籍和元稹。由此可见,在宋元之际的选本中,白居易诗受到的关注度最高,王建、张籍诗次之,而元稹诗已被选家严重忽视。

其次,韩孟诗派在宋元选本中的接受境遇总体上仍然尴尬,韩、孟、李、贾四人的诗歌入选总量(391首)和平均入选率(三次、三次、二次、七次)不仅远逊于元白,而且低于柳、刘(447首、五次、八次)。当然,这种情形一定程度上也与韩孟等人多工古体,而以上宋元选本则以近体诗为主有关。至于其诗派成员,则要具体分析。韩愈作为诗派之首,在选本中的地位并不居于首位。他的诗歌入选量(121首)虽然高于孟、李,但在元和十大诗人中不高,入选率也仅为三次。贾岛的诗歌依然备受关注和欢迎,在韩孟诗派中以144首的人选量和七次的入选率独占鳌头,与晚唐选本的接受状况大体一致。这种情况说明,贾岛诗在唐宋诗坛的影响并不亚于韩愈,甚至更有风行之势。孟郊和李贺在宋金选本中的接受境遇较为低迷,其诗歌的入选量(58首、68首)和入选率(三次、二次)均为元和诗人中最低者。但李贺诗在《唐音》中被选录23首,位居韩孟诗派之首,孟郊次之,人选19首,这说明二人在元代后期的接受境遇又是颇有提升的。

进一步分析可以发现,在元和十大诗人中,以上选本之诗歌入选率最高的不是中唐时期影响最大的白居易、韩愈等人,而是风格卓异的刘禹锡(八次)。这些选本以近体诗为主,而刘氏在创作中也以近体诗居多,由是二者遂得相合。尤其是《众妙集》、《千家诗》、《章泉涧泉二先生选唐人绝旬》、《唐诗鼓吹》等选本,在刘诗的选录上表现出特别的偏重。《章泉涧泉二先生选唐人绝句》以晚唐诗歌为主,集中未选柳诗,而收刘诗达14首,并将其置于卷首,可见赵、韩二人对刘禹锡七绝的喜爱。从所选作品来看,大都为刘氏七绝名篇,如讽刺诗《自朗州承召至京戏赠看花诸君子》、《再游玄都观》,咏史怀古诗《石头城》、《乌衣巷》,还有民歌体七绝《踏歌词》、《杨柳枝词》等。集众家名篇的《千家诗》选录刘禹锡《玄都观桃花》、《再游玄都观》、《乌衣巷》三首七绝,益发确立了这些名篇的历史地位。《唐诗鼓吹》专选唐人七律,刘禹锡不仅人选最多,而且被置于卷首的位置。可以说,刘氏七律和七绝在中唐诗坛的卓越成就和代表地位,在宋元选本中已得到充分的体现。另外,亦需提及的是,南宋郭茂倩所编《乐府诗集》收录了刘禹锡《竹枝词》、《杨柳枝》、《踏歌行》、《浪淘沙词》等76首乐府诗,从而更从乐府歌诗的角度促进了刘诗的传播。

与刘禹锡有着多重相似并同样不入流派的柳宗元,在选本中的接受境遇却不及刘氏。而同韩愈类似,二人的诗歌入选量(95首、121首)相差不多。究其原因,一方面是因为柳宗元和韩愈一样工于古体。另一方面是柳宗元的存诗量在十大诗人中最少,从而一定程度上限制了其诗的入选量。当然,如果从其存诗160余首的基数来看,柳宗元在宋元选本中的入选指数则要比韩愈高很多。而且值得注意的是,越到后来,选家对柳诗越为重视,如《唐诗鼓吹》、《瀛奎律髓》两种选本特别表现出对柳氏七律等诗体的推许;《唐音》是这一时期现存诗选中唯一非专选近体诗的唐诗选本,正由于各体皆选,它也是以上八种诗选中收柳诗与刘诗持平的一种。在其所选29首柳诗中,五古14首、七古四首,占近三分之二;余则七律二首、五绝四首、七绝五首。杨氏在五古下说:“中唐来作者多,独韦、柳追陶、谢,可与前诸家相措而观,故取之,通二人,共诗五十九首。”由此可见他对柳宗元五古之推崇。

四、余论

通过以上对唐宋金元选本收录元和诗歌的数据分析,我们还可将话题稍作引申,得出若干规律性的认识。其一,选本中诗人地位的升降变化能够反映诗歌风气的变迁。这可从元稹、孟郊、李贺诗歌的入选窥见一斑。晚唐五代时期。诗风华丽浮艳,元稹的艳情诗正好顺应了这种时代风气,所以在《才调集》中,其诗入选量以高出其他诗人很多的优势遥居十大诗人之首,而到了宋代,其入选量及入选率都非常低。这种情况的出现,一方面与宋人重道德节操、鄙薄元稹后期“挠节速化”、“遂党中人”的政治表现相关,另一方面,则与苏轼提出的“元轻白俗”论的影响有关,而且由于元稹品节的问题,其诗之“轻”更甚于白诗之“俗”。如张戒《岁寒堂诗话》虽对元、白、张籍诗均有批评,但又区别对待之:“自才多而意切,张思深而语精,元体轻而词躁尔。”叶梦得《避暑录话》卷下则针对杜牧作李戡墓志诋毁元白“淫言蝶语,人人肌骨”的言论说:“元稹所不论,如乐天讽谏、闲适之辞,可盖谓淫言蝶语耶?”叶梦得只为白居易辩诬,而将元稹排除在外。刘克庄跋《宋氏绝句诗》谓:“余选唐人及本朝七言绝句,各得百篇,五言绝句亦如之。今锓行于泉、于建阳、于临安。元白绝句最多,白止取三二首,元止取五言一首。”(卷101)据此,不难看出选家对元诗的基本态度。

至于孟郊、李贺,除在《万首唐人绝句》中入选数十首外,在从《众妙集》到《瀛奎律髓》的六种选本中,几乎被剃了光头(仅《瀛奎律髓》选孟诗一首),而到了元代杨士弘《唐音》那里,他们的入选指数迅速上升,并超越了贾岛。特别是李贺,由长期的不受重视跃升为诗派中人选量第一的位置,变化尤为显著。这种情形,盖与宋元读者在评论视野及创作实践中对孟、李的接受情形基本一致。长期以来,宋代文人对孟郊的寒苦、李贺的奇诡持不喜和不满的态度,但到了元代,对盂郊特别是李贺的态度发生了极大的转变,诗坛掀起了以“铁崖体”为代表的学习李贺诗歌的风习和高潮。所以,李贺诗歌在选本中的变化正说明,入选量的大小不仅是诗人在选家心目中地位的直接反映,也是时代文学思潮的风向标。而选本对作家作品的取舍态度,则反映出该作家地位与声望在文学史不同历史时期的盛衰起伏。

其二,选本的收录在一定程度上反映出作家在传播接受史上的实际影响。在元和十大诗人中。贾岛身为韩孟诗派成员之一,其诗歌的入选量和入选率均甚为突出,在诗派中远超韩、盂,位居首位。这和唐宋文学史发展的实际是相吻合的。晚唐五代之际,幽独凄清、苦吟瘦硬的贾岛诗深得末世士人的喜好;宋初诗坛,以学习贾岛、姚合为主的晚唐体诗也盛行一时;南宋后期,学贾岛诗的风气再次兴起,这既与偏安一隅的社会氛围和诗人们抑郁隐晦的群体心态有关,也成为时人力求摆脱江西藩篱、回归唐音的一条求变门径。如赵师秀代表的“永嘉四灵”选择贾岛、姚合作为艺术典范,就是不满体现着典型宋调的江西诗风,从而叉回到了宋初崇尚晚唐体的老路上去。赵师秀《众妙集》未收贾诗,但有《二妙集》专选贾岛、姚合二家作品。最能从韩愈、贾岛之比较中看出贾诗在宋元流行之势的,是方回《瀛奎率髓》对其诗歌的收录。方回推崇江西诗派,并在这一流派的系统总结中提出了著名的“一祖三宗”说。韩愈作为江西诗派所学习的诗人,当然深得方氏推许,他认为韩愈是诗派盟主并突出其“自得者不用力”、高出众人一筹的地位。他曾经说过:“唐诗前以李杜,后以韩柳为最。姚合而下,君子不取焉。”但在《瀛奎律髓》中,贾岛诗的入选量明显高出韩愈许多。这是因为方回极力推崇贾岛诗中的瘦硬高古之风,并将之作为入杜门径。他在《瀛奎律髓》卷二十七贾岛《病蝉》诗后评日:“贾浪仙诗得老杜之瘦而用意苦矣”,又在卷二十三姚合《题李频新居》后说:“老杜如何可学?曰:自贾岛幽微入,而参以岑参之壮,王维之洁,沈俭期、宋之问之整。”在《春半久雨走笔五首跋》中,方氏称自己诗中也“有浪仙之敲”。这一夫子自道,既说明他对贾诗的偏爱,也可间接看出贾诗在宋元诗坛的影响。如此看来,《瀛奎律髓》独选贾诗67首,比韩孟诗派其他三人之和还多数倍,正一定程度地反映出贾岛在文学史上的地位和影响。

其三,选本对诗人的收录有时也呈现出与该诗人实际地位不相称的一面,而选本中的选诗量,也不是衡量诗人受接受程度的唯一指标。从唐宋选本对元和诗歌的收录来看,韩孟诗派尤其是韩愈在选本中的诗歌入选情况是不尽如人意的,这与韩愈在中唐诗坛拓新求变并对宋诗颇具影响的大家地位颇不相称。这种情况,从原因而言,自然与前述韩愈多作古体诗,而宋元选本多选近体诗有关,与杨士弘《唐音》因韩集流行颇多而未录韩诗有关,也与韩诗着力创变所形成的陌生化有关;从结果而言,则似乎说明,在创作领域、评论界中产生重大影响的诗人,在选本中不一定受到欢迎。

此外,某些选本的选诗量,未必能准确表现选家的态度,也未必能真实反映出诗人的被接受程度。典型的例证是洪迈的《万首唐人绝句》。该书在当时和后世虽享大名,却殊欠精审。洪迈先是“取诸家遗集,一切整汇”,接着为了向朝廷进献,“又复搜讨文集,傍及传记、小说,遂得满万首”。正如论者批评该书所谓:“期在盈数。随得随录……不复诠次,一人三四见者有之。”“洪容斋所选唐人绝句,不择美恶,但备数耳。”正b7R+WI3WeJxyZ3vjEmEY3TcvTm8WiFJqalRashZ/39E=因为该书在编选过程中以求全、求博为务,没有什么特定的择取标准,故仅依据其诗歌入选数量进行分析,便容易误入歧途,而得出与实际不相符合的结论。

参考文献

[1]文苑英华[z],北京:中华书局,1966

[2]陈振孙,直斋书録解题[M],上海:上海古籍出版社,1987

[3]唐人选唐诗[z],上海:上海古籍出版社,1948

[4]刘白唱和集解[A],白居易集[Z],北京:中华书局,1979

[5]王安石,临川先生文集[M],四部丛刊本

[6]郭绍虞,沧浪诗话校释[M],北京:人民文学出版社,1983

[7]何焯,义门先生集[M],清道光三十年姑苏刻本

[8]永瑢等,《唐百家诗选》提要[A],四库全书总目(下)[z],北京:中华书局,1965

[9]沈德潜,说诗睥语,卷下[M],上海:上海古籍出版社,1999

[10]邹云湖,中国选本批评[M],上海:上海三联书店,2002

[11]杨士弘编选,张震辑注,唐音评注[z],保定:河北大学出版社,2006

[12]陈振孙,白氏文公年谱[A],北京图书馆藏珍本年谱丛刊[C],北京:北京图书馆出版社,1999

[13]刘克庄,后村诗话·新集[M],北京:中华书局,1983

[14]张戒,岁寒堂诗话,卷上[A],历代诗话续编,上[C],北京:中华书局,1983

[15]叶梦得,避暑录话,卷下[M],丛书集成初编本

[16]刘克庄,后村先生大全集[M],四部丛刊初编本

[17]历代诗话续编,下[c],北京:中华书局,1983

[18]方回选评,李庆甲集评校点,瀛奎律髓汇评[c],上海:上海古籍出版社,1986

[19]方回,桐江续集[M],清文渊阁四库全书本

[20]霍松林,万首唐人绝句校注集评[c],太原:山西人民出版社,1991

[责任编辑 杜桂