大学计算机应用基础课程的教学改革与实践

2010-12-31夏其表王洁张广群计智伟

计算机教育 2010年24期

摘要:伴随着计算机发展和中小学信息技术教育的普及,计算机应用基础课程面临着全新的形势和任务。本文通过分析新生的计算机水平,重点阐述计算机应用基础课程在教学内容、教学方法、教学模式和考核方式等方面所作的改革探索,并提出一系列解决具体问题的方法和见解。

关键词:大学计算机基础;课程改革;研究与实践

大学计算机应用基础课程作为各个高校非计算机专业的公共基础课程,其影响力和重要性都是非常巨大的,其教学目标是培养学生掌握计算机基础知识和计算机基本操作技能,为学生学习后续的计算机类课程打下基础。

但是大学计算机应用基础课程性质具有理论和实践相结合,尤其突出实践环节、相关技术发展迅速、知识更新快等诸多特点,传统的教学内容和教学方法无法满足课程发展的需要。因此,我们必须根据新的教学目标,不断进行教学改革,探索新的教学方法和手段,采用新而实用的教学内容,尝试多元化教学和考试,紧跟时代的发展,以提高教学质量,最终达到提高学生综合素质的目的 [1-2]。

1推行分类、分层次的课程教学改革实践

计算机应用基础课程是非计算机专业计算机基础教学的第一层次,各个专业都以必修课的形式开设。这门课的学习,一方面能拓展学生的视野,另一方面也能为后续计算机课程的学习做好必要的知识准备,使学生能在各自的专业中充分利用好计算机这项技术和工具。由于大学新生的计算机水平层次不齐,“一刀切”模式的教学内容体系、教学方法等很难激发学生的学习兴趣。为此,我们提出分类、分层次的课程教学改革实践。

1) 组织全校性的计算机入学考试。

在开学初,我们就对大学新生组织一次全校性的计算机入学考试,成绩优秀者进入提高班学习,成绩较差者进入基础班学习。针对提高班学生和基础班学生不同的计算机水平,分别制定相应的教学大纲和教学方式,进行分层、分类教学。以我校2009级新生为例,通过选拔考试进入提高班的学生约占全部学生的10%左右。

2) 针对差异,分层教学。

计算机应用基础是大学生必修的公共基础课程,目前大部分院校开设这门课程所包含的主要模块是计算机基础知识、操作系统、办公软件、计算机网络基础、网页设计、数据库基础等。

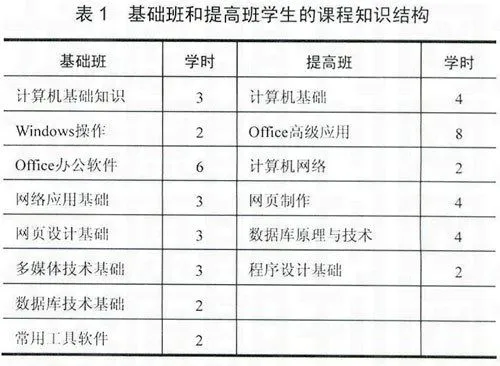

针对基础班学生和提高班学生不同的能力水平,我们分别选择相应的知识模块进行教学。表1为基础班和提高班学生分别需要掌握的知识模块。

从表1中,我们可以很清楚地看到,基础班学生的课程内容重基础、重应用;而提高班学生的课程内容重理论构架和能力培养。

3) 分类教学,分层考试。

对不同类别、不同层次的学生,一方面要在教学内容和教学要求上作出调整;另一方面,也要对不同类别、不同层次的学生安排不同难度的实践题和练习题,并在考核内容和难度上做适当区别。比如,对基础班学生主要通过上机考试方式进行考核,而对提高班学生则通过大作业和上机考试相结合的方式进行考核。同时,鼓励提高班学生对班级中的后进生提供帮助。

2新型的教学方法和教学模式

2.1任务驱动教学

任务驱动教学是以学生为中心,以任务为驱动的教学方式,属于探究式教学模式的一种,其实质是:教师将所要学习的新知识隐含在一个或几个任务之中,学生在强烈的问题动机驱动下,进行自主探索和互动协作的学习,通过对所提的任务进行分析、讨论,最后实现对所学知识的意义构建[2-3]。

任务驱动教学符合计算机基础课程的层次性和实用性。通过任务的学习,学生可以由浅入深,由表及里,逐步精益求精地学会计算机的知识和技能。具体做法如下:

1) 结合学生情况,精心设计任务。

任务驱动法教学模式的关键,是根据教学目标和学生实际动手能力制定可操作性、适用性和完整性的任务,以学生为中心,把学生的角色从“让我学”变成“我要学”。例如,在讲解PowerPoint内容时,可以让学生完成一个旅游风景点的PPT介绍,教师指导学生将作业分成几个模块进行设计,学生根据分任务要求分别完成。

2) 培养学生自主学习和探索能力。

任务驱动教学方法要求教师在教学中不能一一讲解所有内容,而要善于组织、引导、促进学生进行自主学习,鼓励学生自己探索问题的解决方案。在整个教学过程中,学生是学习过程的主体,教师只起组织者、指导者和评价者的作用。遇到一些不能解决的问题,学生学会通过自己思考、查找资料、相互交流等方式最终实现问题的解决。

比如,我们在学习Word内容时,教师要求学生完成一篇作文的排版设计。学生首先就必须要启动这个软件,然后编辑相关文字,最后再按要求进行排版设计。但排版效果千变万化,学生必须自行思考解决方案。为了能解决问题,他们就必须通过利用旧知识、查找资料、询问伙伴等方法找出解决问题的方法。这样,学生们学习的主动性、探索精神被调动起来了,学习兴趣和积极性被激发出来了,最终获得良好的学习效果。

3) 协作学习,培养学生合作精神。

为了更好地培养学生自主学习和协作学习的能力,我们在讲完某些章节内容后,经常会设计一些综合性的任务,但由于课堂时数有限,每位同学收集全部资料,然后完成作品所有内容,时间上不允许。因此,在教学过程中,我们会引导学生采用互帮互助、协作学习的方法完成全部学习任务。协作学习就是把学生分成小组形式,通过组内的合作讨论、互相交流、取长补短,共同完成任务。这样,学生们的探索意识被大大激发,学习的主动性和积极性也能最大限度地被发挥出来。

4) 展示交流,学生互相评比。

每当学生完成一项任务,其成绩好坏不是完全由教师来评定,而是通过交流展示和讨论,让同学们自己也来评比,教师评定和学术评定相加即为最终成绩。通过这种方式,既可以查看学生对知识、任务的理解程度和完成情况,又可以客观地评价学生完成的“任务”,同时充分调动学生积极性。

2.2案例教学和综合实训

在设置新大纲的计算机应用基础课程内容时,考虑到学生水平参差不齐,社会对操作系统、办公软件的需求,我们仍把传统的Office、Windows等内容作为课程的重要内容。

但与计算机原理、计算机网络等理论灌输教学方法不同的是,Office、Windows等的学习更强调案例教学,强调综合实训。案例教学法是以具体的实例为基础,通过对实例进行知识的讲解和综合分析,将案例的操作讲解和知识的传授相融合,使学生能更好地理解和掌握相关知识,能使单向式的“填鸭式”教学变成双向互动教学,形成良好的教学氛围,引起学生兴趣并启发学生思考。其具体做法是:教师首先设计好相关知识章节的案例,在上课时先给学生进行展示,要求学生思考这些案例作品是怎么做出来的,大概需要几个步骤来完成。然后教师再根据学生掌握的情况,具体讲解本案例的制作过程和相关知识背景。比如,在讲授Excel内容时,我们以某班学生的成绩统计表为案例,逐步介绍该表格是如何建立出来的,其分析数据又是如何统计的,等等。通过案例的完整讲解,学生也掌握了Excel中的相关知识和操作[3]。

同时,在完成相应内容的理论讲解后,也必须设计一些综合性比较强的实践练习作业,以考察学生综合运用知识解决实际问题的能力。例如,在完成Office相关内容的介绍后,我们会要求学生完成一个有关学校或风景点介绍的Office综合作业,要求利用Word完成学校或风景点宣传册的制作;利用PowerPoint完成宣传资料的幻灯片制作;利用FrontPage完成网站的设计等。

当然,设计案例和综合实训任务时,对提高班和基础班的学生应有难度上的区别。

2.3师生互动式教学

为充分调动学生上课的积极性和主动性,教师在课堂教学时,应定期设计一些问题让学生思考,鼓励学生走上讲台,把问题的解决方法讲解给其他学生,让下面学生进行评判。这样,通过师生间的角色互换,能让学生充分体验知识传授的重要性,也满足了学生自主解决问题后的成就感,进而激发他们的学习热情。这对培养学生今后的自主学习能力起到了积极作用[4]。

3教学手段的改革与创新

3.1从多媒体教学到边讲边练教学

计算机与网络技术以及多媒体技术的发展,为我们计算机教育手段的创新提供了丰富的工具,同时也为我们转变教育理念提供了可能[5]。

对于我们计算机基础课程来说,其教学手段早已从传统的“粉笔+黑板”模式发展到“计算机+大屏幕”的多媒体教学方式。但是多媒体教学手段仍然没有跳出传统课程教学以教师为中心,以集中授课为主的框架,学生在课堂上仍然是以听为主。对于像计算机基础、计算机网络等理论知识,多媒体教学手段是合适的;而对于像Office等操作性要求比较高的内容,边讲边练的教学手段可能更能起到效果。“边讲边练”的教学模式往往要在实验室里进行,需要由一台教师机和若干台学生机组成,并辅以多媒体设备和双向教学系统。老师在教师机上讲课时,教师机屏幕上的内容会显示在投影仪上或通过双向教学系统实时广播到每一台学生机上。学生可以边听老师讲课,边自己练习。老师与学生、学生与学生之间还可以开展多项互动式的教学活动,如答疑、讨论、列举典型错误等。这样,教师就可以及时了解学生的学习状态,学生也可以及时了解教师上课的进度,实现师生双向交流,改灌输模式教学为互动式教学。

3.2利用网络教学平台进行辅助教学

计算机应用基础是面向全校非计算机专业学生所开设的第一门计算基础课程。该门课程授课面广,教学内容多,对教师授课的要求比较高,对学生自学和实践操作能力的要求都比较高。为了切实提高计算机应用基础课程的教学质量,及时了解学生的学习情况,同时也能拓展第一课堂学习的局限性,我们可以通过网络建设一个该课程的网络教学平台。这个平台必须具有丰富的教学资源和师生互动版块。在这个平台上,学生可以就课上知识进行复习,就自己感兴趣的问题进行深入学习、讨论,并且在这个平台上获得相应的学习指导。

我们在建设这样的计算机应用基础课程的网络平台时,必须包含有如下主要模块:教学资源模块(包括课件、讲稿、习题、案例等);教学交流模块(师生互动模块);网上作业布置、上传、批改、展示模块等。

4考核方式的改革

通常学校在检验学生的学习效果、评判学生成绩时,比较有效的手段就是考试。对于计算机应用基础这种实践性强、基础性也较强的课程来讲,考试应既能考查出学生对理论知识的掌握程度,同时也能考核出学生的实际操作技能以及利用计算机解决实际问题的综合应用能力。

目前大部分学校的计算机应用基础课程的期末考试都采用基于网络平台的上机考试方式,这种考核方式能比较全面完整地考查出学生对基本技能和基本操作的掌握程度;但同时,单纯的上机考试也不能完全客观地反映出学生对计算机理论知识的掌握程度。因此,我们在进行计算机应用基础课程的考核方式的改革时,应进一步丰富考试形式,例如在上机考试系统中,增加操作题的题型和区分度,增加理论题的比重,同时对成绩较好的优秀生进行考核方式的改革,采取“上机测试+大作业测试”相结合的评测模式。

5结语

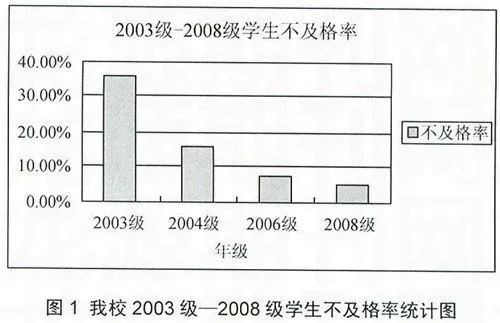

几年来,通过对大学计算机应用基础课程的内容

体系、教学模式、教学方法和手段以及教学资源建设等方面的改革和实践,我校计算机基础课程的教学效果得到了明显的提高。反映在课程考试的通过率上,学生的不及格率从改革前2003级学生的35.8%降低到2008级学生的5.0%左右,如图1所示。

图1 我校2003级—2008级学生不及格率统计图

因此,在我校开展的大学计算机应用基础课程的教学改革和实践是成功的。

参考文献:

[1]