当前农田水利困境的社会基础——以H省S县Z村为例

2010-12-29刘燕舞

刘燕舞

(华中科技大学 中国乡村治理研究中心, 湖北 武汉 430074)

一、引论

农田水利关系到国家粮食安全,也关系到整个国家的农业安全,进一步,关系到整个国家的安全。因此,研究当前的农田水利现状和困境并找寻有针对性的措施具有重要意义。自税费改革以来,我国农村的农田水利建设在技术层面已经取得了较大进步,然而,在其他层面所遭遇的重重困境却越来越不容忽视。关于当前农田水利困境的研究,既有的研究成果比较丰富,主要都是侧重于从制度层面和组织层面的探讨。

从制度层面来说,有些学者持资源取向的角度,认为当前农田水利的困境主要在于农田水利设施的建设与维护中的资源不足,因此,他们提出应该加大资源投入,以改善农田水利设施老化、损毁等问题;有些学者则从产权角度来探讨当前农田水利的困境,认为困境的造成主要在于水利供给中的产权不清晰所致,因此,他们的思路主要是市场化的明晰产权的思路。[1]然而,资源方面投入尽管不断加大,却始终不见根本改观,且根据我们的调查,任何技术上的改善因为没有解决农田水利中其他层面的问题,仍然迅速被损毁,且其速度较税费改革前已经大大加快。而对于市场化取向的改革,必须要解决两个问题,一是水要能卖出去,二是卖水的钱要能及时收上来,而这两个问题目前都无法很好地解决。[2]

税费改革后,农田水利中因应各种困境的出现,国家也出台了一系列新的配套制度,如“一事一议”制度,农户用水协会制度,以奖代补制度等。然而,这些新的制度均在实践中面临重重困境。“一事一议”制度在实践中存在的问题突出表现在“三难”上,即“事难议、议难决、决难行”。[3]而农户用水协会制度所遭遇的困境某种程度上类似于一事一议制度所遇到的困境,在缺失强制力支撑的情况下,这一制度无法解决钉子户问题和搭便车现象。这两年兴起的以奖代补制度,则存在至少三个方面的问题,一是其实质上奖富不奖穷,某种程度上反而加剧了富村与穷村的失衡;二是穷村不仅因为穷无法配套相关资源从而拿不到以奖代补的项目,相反还会因为翘首以待地等待以奖代补项目的降临,而事实上又无法等到,最后造成本来可以靠内部机制解决的农田水利也无法解决,从而引起人为的农业生产灾害;三是以奖代补的不可持续性增强了农村和农民的机会主义,并降低了他们对任何新的制度的信任度。[4]

从组织层面来说,有些学者主要认为因为缺乏民主机制,使得村民无法正确表达他们在农田水利等公共产品上的需求偏好。[5]而且,也正是在这个意义上,使得村庄内部的涉及农田水利等公共产品供给的结构不合理。[6]相较于这些角度,比较有共识的是,多数学者认为组织困境的最大表现在于当前农田水利中的国家缺位和村社集体的退出,从而导致分散的小农无法与农田水利对接起来。[3][7][8]有些学者则认为,农田水利中因乡村组三级组织的统筹能力不断弱化,使得其在农田水利供给中软弱无力,面临着即使想有所为也难有作为的困局。[4]

与较多文献关注制度层面和组织层面的困境不同的是,也有少数学者研究了农田水利困境的社会基础层面。他们认为乡村水利不仅与宏观层面的乡村组织体制相关联,也与微观层面的村庄性质相联系,如何依托村庄自身进行制度创新,是解决水利供给困境的重要出路。[9]不过,我们认为,在农田水利困境的社会基础层面还有待进一步深入研究,具体来说,社会基础层面的困境到底是怎样一个样态,其背后意味着什么样的更为宏观的问题需要引起我们关注,社会基础层面的困境需要通过什么样的手段或办法才能解决问题,而这些问题正是本文要重点探讨的。

二、农田水利困境的若干表现

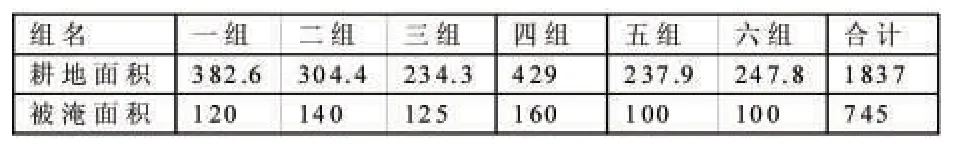

2010年1月10日至1月25日,我们在H省S县Z村就当前农田水利现状展开了为期半个月的调查。Z村共有6个村民小组,全村共有耕地计税面积1837亩,其中水田336亩,旱田1501亩,实际耕地面积近2500亩,全村耕地计税面积每亩平均折算约合1.3亩的实际面积。全村共有农户344户,人口共1429人。详细情况见表1。

表1 Z村基本情况表

Z村的水系主要包括两条经过该村的干渠和一条支渠。其中,总干渠在村庄的东面,由北往南流,经过Z村段的长度约1.6公里,宽度在10米左右,原有深度在5米左右。东干渠主要部分在村庄西面,而其源头则在村庄东北角,与总干渠交叉,在那里建有十字闸,以控制总干渠灌溉和排涝时候的水流,其在Z村段的长度约2公里,宽度在10到15米之间,其原来的深度在4至5米之间。在Z村南面则有一条九支渠横插通过,将总干渠和东干渠两渠连通起来,九支渠在Z村段的长度约1公里,宽度在8到10米左右,深度约在4米左右。因而,这三条渠道贯通后,便将整个Z村环绕在内。除此之外,便是田间的四沟,大的直渠与围沟等同总干渠、东干渠以及九支渠相连,从而形成十分完备的排灌体系。Z村农田水利现状所表现的困境主要在以下五个方面。

第一,沟渠淤塞、损毁严重。从2005年以来,Z村沟渠的淤塞损毁极其严重,这又主要表现在如下四个方面。

一是经过Z村的总干渠、东干渠和九支渠三条主要渠道,其淤塞程度均在1.2米至1.5米左右。这些渠道不仅淤塞严重,且堤面损毁也极为严重。堤面被村民取土建房或取土填田。总干渠经过Z村的南北两段均遭到了取土的损毁,总共有约500米长的地方均被取走1米到1.5米的土。总干渠原本深度在5米左右,现淤塞1.2到1.5米,又被取走1到2米的土,也就意味着整条渠道遭到上、下同时的毁坏,使得渠道现在的深度只有1.5米到2.8米。这样一来,渠道本来可以抵抗50毫米降雨量的暴雨,现在却连10毫米的降雨量都无法承受,雨水稍大就漫堤。

二是刨堤种植极其严重。总干渠、东干渠和九支渠三条主要渠道,除东干渠靠近Z村泵站的北段以及东干渠经过的2组、3组、5组的田块段没有刨堤种植外,其他所有堤段均被刨堤种植,且堤的迎水面、背水面、堤面均有人种植。堤面损毁后,下雨时加剧了水土流失,从而又加剧了渠道淤塞。

三是四沟被填平的情况极其严重。除5组和3组2009年新挖的两条围沟外,全村所有四沟基本均已毁坏,损坏率达到95%以上。

四是除沟渠95%以上被毁坏外,涵道亦同样被严重堵塞。每年冬播过后,都无人清淤,涵道已经被堵得只剩下三分之一不到,有些甚至已经看不到涵道了。

所有农田里的直渠和四沟,以及涵道等,其淤塞、填平与毁坏情况均发生在2005年以后。由此,Z村的农田水利现状是,灌溉时,水无法顺利流到村口,且更加无法通过田间四沟流入田里,同样,排涝时,水无法从四沟顺利排往总干渠、东干渠和九支渠,从而只要下雨就会使农作物受涝成灾。

第二,泵站已经废弃。Z村的泵站建于1998年。以前由村里派一位老人专门管理,每年由镇里支付工资并负责维修,每年500元,村里亦每年支付500元的工资,老人可以常年住在泵房里。每年春夏下雨时,便启动泵站排水,Z村泵站主要排一组、二组和三组三个小组田里的水,也即集中排Z村西北角那一片农田的水。然而,泵站现在已经完全废弃。自取消农业税后,泵站就无人管理,结果,泵站的抽水管等均因无人维护管理,已经被锈穿了孔,而泵房里面的设施在2006年被盗,除水泵无法迅速偷走外,泵房里面能够被偷走的东西全部被洗劫一空。由此,泵站也便废弃了。

第三,技术路线失败。沟渠的损毁,当地乡村干部并不是不知道,他们也在努力探索治理的方式,其中,最重要的探索便是通过技术改进来达到目的。其中,又尤以三光渠和U型渠的修建为最。尽管,能修得成三光渠或U型渠的小组并不多,但毕竟还是有些村民小组因为还有点集体资源,加之从以奖代补的项目资金里获得部分补贴,然后修建U型渠。但效果并不理想,U型渠的寿命普遍不长,仍然存在淤塞、毁坏等问题,实质与原来的泥渠泥沟的损毁是一样的道理。据我们调查,邻近Z村的另一个村有一条建于2007年的200米长的U型渠,然而,现在已经被村民敲开了7个缺口,整条渠已经接近废渠。Z村2009年亦建了一条U型渠,到目前为止,渠道中的秸秆、垃圾等淤塞堆积非常严重。

第四,农田水利纠纷不断。Z村的农田水利纠纷主要表现在排水时的沟渠堵塞上。由于所有农户都是各顾各,因而也就全都是从各自利益最大化的角度出发,而不考虑别人的利益。由此,我们能够看到众多单一农户为了自己多收几十块钱,而将渠道填平并造成的其他人成千上万元损失的情况不断地在Z村上演。我们择要介绍一例。

图一显示了2009年4月份四组一块田的纠纷。如图所示,西边有一块地势稍高的田,其水沿图中的渠道排往总干渠。但靠近总干渠的农户甲,将经过其田旁边的围沟填平种上了棉花。这段被填平的围沟总面积约10平方米。这样一来的后果便是西边农田的水全部淌在农户乙的田里。农户乙并没有去找农户甲的麻烦,也未与农户甲发生任何纠纷。他采取的办法即是选择在经过自己田的围沟的上游堵一段小的拦水堤,并在原围沟的基础上再抬高了约50公分。如此一来,所有西边约70亩农田的水便被挡住了。这样,被堵的20多户农户心里极其恼火,但都没有任何单一的农户出来去找乙农户的麻烦,更没有人去找甲农户。可问题是,如果不将这条围沟及时疏通的话,那么农户甲为了自己几兜棉花,就会损害西边约70亩的棉花,如果淹水时间超过4天,减产将达到60%左右,损失将是70亩×450斤/亩×60%减产面积×3.2元/斤=60480元!而那10平方米的围沟所种的棉花,其价值大约是27元。但恰恰就有人为这区区27元的利益而致他人蒙受总共60480元的损失,这就是整个Z村所有农户与农户之间的农田水利纠纷的逻辑,同样的纠纷还发生于三组、六组内部,本文不再细述。

图一 四组农田排水纠纷

第五,农田水利困境背后的巨大损失。因为所有沟渠均基本堵塞或填平,水无法排出,因而,每次下雨时,旱作物便可怜地泡在水里,从而造成严重减产甚至绝收。Z村每个小组都有田被水淹,基本情况见表2。

表2 各组农田被淹基本情况表

表2中的数据是通过访谈多位村组干部和村民后的保守估计,且是雨水一般时的情况,而雨水严重时,这个总数字将会达到更高,如2008年8月28日至30日的三天大雨,四组被淹的实际面积达到300亩以上。

如何计算这些数字所带来的损失?这里面有一个相对变化的量。也就是说,并不是以前就不会被水淹,同样,因为地势低洼,以前水也同样淹没部分农田。但从面积上来说,2005年以前,其数字总体约在500亩左右,此后,因每年都不清淤,且沟渠淤塞严重后,水位自然抬高,一些以前属于高地不会被淹的农田也开始淹水。从产量损失来说,2005年以前,每次淹水因排水时间快,一般在4天以内能排完,快的时候,2到3天便可以将水排完。但2005年以后,由于各种农田水利设施都无法发挥实质作用,其排水时间延长了一半以上。到目前为止,排水时间一般均在7天左右。碰到大水时,如2008年8月28日至30日三天大雨,使得有近500亩的棉田15天还未能将水排完。而这种雨量如果是以前渠道通畅的时候,一般能在7天内排完。因此,产量上的损失是,2005年以前,因排水时间快,减产大约能控制在20%左右,而现在减产量一般均在40%到60%左右。

以表2中的一般情况来估算,参考2009年的棉花价格,2005年以前,其损失大约为21.6万元。而这个数字还是扩大估算了的,因为2005年之前受涝面积至少要低于600亩。但即使如此,以这个数字估算,与现在的损失对比,还是非常明显的。现在的损失基本都在43.2万元到64.8万元。与2005年前相比,现在的损失增加了2到3倍,即要多损失21.6万元到43.2万元。以全村1837亩的计税面积算,亩均损失较2005年前增加117.58元到235.16元。这里面还包括科技进步所带来的种子抗涝能力增强了等情况在内。如果按照2005年以前的种子的质量来估算的话,这一损失的数字还会增加。而这个计算仅仅是以棉花为例,同理,还有冬季种了的油菜,来年春上如果刚好碰上开花时节受涝,几乎可以绝收。但即使就仅算棉花的损失,也足以说明农田水利的损坏与弱化,对农民的危害以及对农业生产安全的危害有多么大。亩均增加的损失数字比我们现在的粮食直补、农机补贴、良种补贴等各项综合补贴累加起来的数字还要多,即使我们目前的农业补贴再增加几个百分点,也赶不上取消农业税以来的农田水利设施的损坏对农民所造成的损失的增长幅度。

三、农田水利困境的原因分析

制度困境和组织困境既是当前农田水利困境中最重要的层面,但又并非根本层面,真正造成当前农田水利出现如此困境的是社会层面的问题。而社会层面归根结底便是人的问题。农田水利尽管需要配套的制度及其实践、组织及其管理,但这些制度和组织都必须与人对接,也就是与具体的农户对接。从这个意义上来说,当前农田水利的困境不简单地是制度问题,也不简单地是组织问题,更不主要是钱的问题,甚至也不是合作问题,而是人的问题。

如何理解人的问题,我认为从技术路线的失败可以窥探一斑。如渠道修建后,如何解决漏水的问题以及渠道淤塞的问题,从简单的角度来说,只要坚持清淤和每年春播和冬播过后将渠道维护好,其问题就不会太严重。但正是因为这一问题无法解决,才会使得漏水问题和淤塞问题严重起来。从技术的角度,我们将渠道建成三光渠或U型渠,这些问题就会迎刃而解。然而,目前的农田水利现状告诉我们,问题依然存在。每个农民都是理性的,他们都有极强的使自己利益最大化的冲动,尽管长期来说,个人也会因此受损,但在短期内,个人的理性做法却是为自己带来利益的。因而,每个理性的个人才会将好好的U型渠砸碎,让其方便过水到自己田里,将三光渠挖开,以方便水排出。由此,我们会发现,本质上仍是人的问题,仅靠技术路线的任何改善都无济于事,且成本也会极其高昂。技术路线走到极端就是走上以色列模式,每块田里都装好一个水表,所有水全部商品化——要用时打开龙头,不要时关掉。但是,中国一方面显然无法负担如此高成本的水利;另一方面,即使灌溉可以采取此种手段,但排涝则完全无法采取这种手段。灌溉也许可以通过流量来计算,但排涝实际上是无法精细量化的,只能以公共品或准公共品来提供。以Z村为例,U型渠和三光渠不行,是否我们可以从技术角度考虑更加牢固的渠道呢?比如说,换成钢铁建成的渠道。但既然用一般的铁锹可以敲碎U型渠,也就可以用电锯锯断钢铁建的渠道,这种可能性完全有。对于集体来说,也许填塞一小段渠道可以造成几十万元的损失,但那并非填塞渠道的个人的损失,相反,对于破坏者而言,他的利益是最大化的,哪怕是增加1元钱,相比于他不破坏而言,那也是增加收入了。同理,我们可以理解堤面和堤身为什么遭到如此多的毁坏,却没有及时修复。因为当地乡村干部也很清楚农民的这个特性,你今天去把堤填上,农民明天就把土给你拖走。总之,无论你从技术上想什么办法,农民都可以为了使自己个体的利益最大化而将你的一切努力破坏。

因而,我们会发现,水利问题本身并不是一个简单的水利问题,或者说不是简单的一个技术问题。水渠漏水也好,淤塞也好,本身都不重要,重要的是如何使得其不淤塞或不漏水后仍能持续利用。要想做好这一点,就必须要考虑与这些硬件对接的农户的问题,也即回到人的问题上来。那么,Z村人到底是什么样的人?或者说,Z村农民到底是什么样的农民?又或者说,这些人就摆在这里了,作为国家应如何治理?如何使他们变成秩序的维护者,而不是破坏者?

Z村农民是现代农民,其特点非常鲜明,个人十分理性。现代性的核心应是理性,这种理性既可以说是社会的理性,也可以说是个人的理性,而本质和基础还是个人的理性。而Z村农民显然具备这一核心条件。Z村农民的私人权利观念十分发达,这从我们对他们在农田水利中的纠纷的描述便可以看出来。当一个私对一个私的时候,这种私权对私权的侵犯就会造成严重的个人之间的冲突。比如,如果甲将乙的水拦住,那么,乙就不会善罢甘休,除非,甲所拦住的不仅仅是乙一户,还拦住包括丙丁戊己庚辛壬……那么逻辑就会不一样了,一定是私权可以得以实现,而公权可以合理合法地遭到侵害。私权发达,且私权意识如此浓烈,这也是现代农民难得的特质。当然,也许这种现代农民的特质还不太完全如公德的缺乏,以及为了私权的实现,可以对公权任意践踏的现象还不完全符合一个成熟的现代农民的标准。但是,仅以其个人理性与私权彰显,就可以看出,其现代色彩已非一般农村的一般农民所具有。但恰恰是这样,我认为,对Z村农民的研究才有意义。尽管其他农村和其他农村的农民未必如Z村和Z村农民那样,但如果整个社会都必然要迈向现代的话,Z村农民现在的特征可以说就是研究当前中国农村和中国农民的一个理想类型,尽管不同的区域会有差异,但如果个人理性的增长和私权的发达成为一个趋势的话,Z村和Z村农民就具有普遍意义。

因此,如果我们从人的角度来看待Z村农民现在的特质,我们就会抛开以传统的标准,站在道德的高度对其进行指责的做法,而是客观理性地看待他们现在的行为及其背后的逻辑。这不简单地是一个所谓的个体极端理性从而导致集体非理性的问题,而是一个现代国家应如何治理现代农民的问题。但是,这并不是说,农村社会迈向现代,农民成为现代农民后,公的事业如农田水利等就必然会出现如当前Z村那样的局面。而之所以会有当前困局的出现,就在于我们对农民的认知仍存在于想象中。换句话说,也就是我们没有弄清我们的农田水利所对接的农民到底是什么样的农民。如果不清楚我们的制度所实施的对象、我们组织所要管理的对象的特质,不了解现在和过去的区别,他们又怎么可能让这两个层次之间对接并协调起来呢?所以,出现当前的系列困境也就不可避免了。

我们再回过头来看,为什么会有当前困境的出现。当我们已经清楚地明白了现代农民的个人理性与私权发达的特质后,我们再检视我们当前的制度。我们恰恰是没有按照现代规则来治理农田水利的。这表现在两个方面,其一是对于私权损害公权的问题束手无策甚至是纵容;其二是尽管使用了一些现代社会的手段来治理农田水利,然而却是想当然地简单照搬,胡乱切脉,乱开药方,如以分为特点从而瓦解乡村组三级的统筹能力的市场化的改革思路。越是现代农民和现代农村,其实越需要现代国家的治理。Z村农民是直接呼唤国家的,他们经常说:“农田水利之所以差,是因为没人管了。”这就表明,国家的“管”也即治理天然地具有合法性。同时也表明,只要国家真的“不管”了,就必然会出问题,秩序必然会无法维系。因此,只有现代国家才可能完成这种治理任务。要解决所有这些困境,国家不仅不能退出,而且也不能仅仅是介入,而是要“回来”。

四、政策建议

第一,教育和锻造有公德的农民,重新塑造社会基础。

好的制度一定要与好的农民对接,否则,无论技术上怎样改进,总是无法彻底解决问题。当前的农民已经不是我们想象中的传统的农民,他们已经是非常理性且私权观念极浓的现代农民,他们的问题在于缺乏公德心,私的发达在目前是以肆意无情地践踏公为基础的,因此,最根本的问题在于如何教育和锻造有公德的农民,从而重新塑造健康的社会基础。

如何教育,我认为有两个办法,其一是多开会,也即农民自我教育。我们经常问农民人心为什么散了,人为什么自私了从而肆意践踏公时,他们说“现在与过去不一样了,这么多年都不开会了,什么情况都不清楚,人心怎能不散呢?”“老百姓是什么,百姓就是百心,本来就无法将心用到一块,不开会讨论怎么行?”其二是从反面教育。当现代农民陷入到极端的私权中,肆无忌弹地损害公时,作为公的代表者——国家,应该站出来告诉农民这是错误的,是不对的,如果继续这样,就可以采取惩罚措施,进行强制教育。如果说现在的农民在农田水利建设与维护中已经陷入迷途的话,就需要外在的强制性力量进来干涉,将他们从迷途中拉回来。

第二,建立现代国家政权体系末端,重新组织现代农民。

个人极端理性,私权极端发达的农村,就无法产生任何内生的权威,也即无法从内部产生“牵头的人”,但他们却又极其需要一个这样的人。这种情况下,任何一个没有公权力的人或没有公权力认可的人,即使有公心,想参与到公益事业建设与维护中,不仅不会得到村民的支持,反而会遭到讥讽。“你算老几,你凭什么管我,你又不是什么干部?”这是那些破坏公共设施后的农民在面对有公心的人的指责时所作出的反应,我们从村民和村干部的谈话中经常听到。

因此,必须在农村重建国家政权体系末端,重新将现代农民组织到国家最基层的框架中来。此时建立现代国家政权体系末端与此前的人民公社时期不一样,那个时候主要是为了解决如何从农业中提取剩余来支持工业建设而成立的,而现在则是真正意义上的将国家政权建设深入到最底层。与其介入时表现出一种暧昧,还不如干脆将底层政权化。或者至少让现在的行政村一级成为基层政权的末端(特别是对于那些经过合村并组后的行政村而言,更有必要这样做,而让村民小组一级实行自治。这样一来,或许不仅仅是农田内水利的困境得以解决,整个农村的棋局都可能会走活。

[1]罗兴佐.村庄水利中的用水规则及其实践基础[J].湛江师范学院学报,2009,(5).

[2]罗兴佐.村级组织和农民抗旱中的水利设施[J].调研世界,2006,(8).

[3]罗兴佐.一事一议难题与农田水利供给困境[J].调研世界,2006,(4).

[4]刘岳,刘燕舞.当前农田水利的制度困境与组织困境[J].探索与争鸣,2010,(5).

[5]叶兴庆.论农村公共产品供给体制的改革[J].经济研究,1997,(6).

[6]陶勇.农村公共产品供给与农民负担问题探索[J].财贸经济,2001,(10).

[7]罗兴佐,刘书文.市场失灵与政府缺位——农田水利的双重困境[J].中国农村水利水电,2004,(12).

[8]罗兴佐,贺雪峰.乡村水利的组织基础——以荆门农田水利调查为例[J].学海,2003,(6).

[9]罗兴佐,贺雪峰.论乡村水利的社会基础——以荆门农田水利调查为例[J].开放时代,2004,(2).