当代美国社会心理学的发展图景:以“库利—米德奖”为线索

2010-12-21赵德雷

赵德雷

当代美国社会心理学的发展图景:以“库利—米德奖”为线索

赵德雷

“库利—米德奖”是美国社会学会社会心理学分会为杰出研究者颁发的终生成就奖。获奖者的学术成就足以在一定程度上代表美国社会心理学的前沿发展状况。文章总结了从1998年到2008年共11位获奖者的理论观点和学术贡献,并依据这些观点所属的理论框架体系,归类介绍了期望状态论、地位特征论、地位建构论、合法性理论、情感控制论、认同论、权力依赖论和情感社会交换论等一系列已在美国发展比较成熟的社会心理学理论。最后在此基础上,发掘这些理论中蕴含的内在一致性,力求为中国社会心理学的创新发展提供借鉴和启发。

库利—米德奖;社会心理学理论;期望状态论;情感控制论;情感社会交换论

“库利—米德奖”(the Cooley-M ead Award)是美国社会学会社会心理学分会为表彰研究者对社会心理学发展所做出的卓越贡献而颁发的终生成就奖。对“库利—米德奖”得主的业绩进行介绍和评述不仅是这些学者毕生成就的一个很好展示和综合概括,而且也可在相当程度上反映当代美国社会心理学主要理智成果。本文拟对11年来(1998—2008)荣获该奖学者的学术思想进行梳理,以此揭示和总结当代美国社会心理学的整体图景。

一、库利—米德奖:终生成就奖

(一)简介

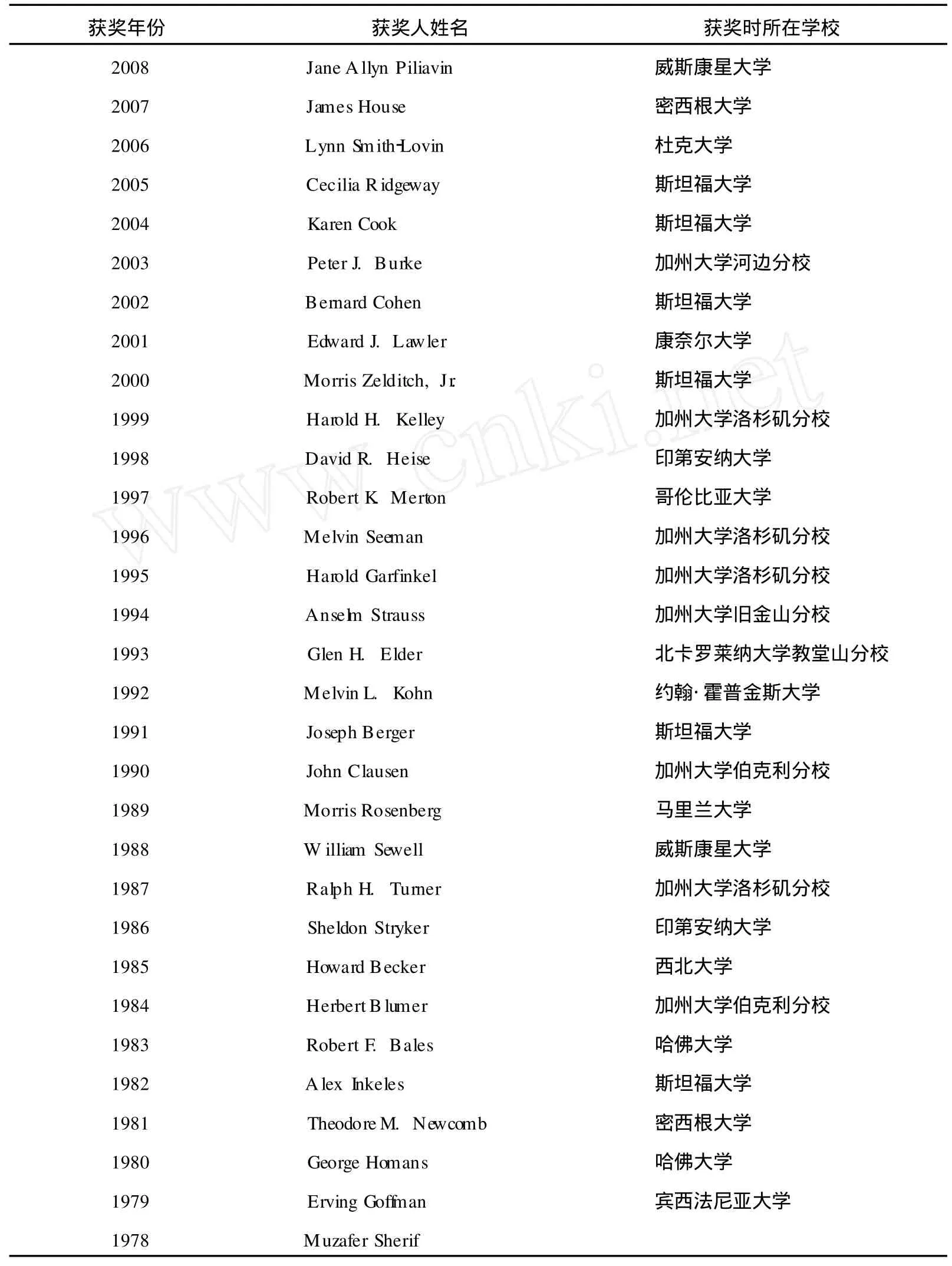

美国社会学会及其下属的各个分会每年都会以评奖的方式隆重表彰一批学术成就突出的学者。库利—米德奖便是由社会心理学分会颁发的、美国社会心理学界、尤其是社会学取向的社会心理学方面的极高荣誉。该奖项早在20世纪60年代就已设立,目前可查知、并有详细记录的资料始于20世纪70年代后期。从1978年以来30余年间的历届获奖人,大都是我们耳熟能详的著名社会心理学家(见表1)。

库利—米德奖为学术界普遍认可的重要原因之一在于其评选过程极其严肃认真。首先,评选人资格确定非常谨慎。库利—米德奖的评选由美国社会学会理事会任命专门的委员会负责。此评选委员共包括5个成员,其中1人任主席。担任主席的人必须是前一年库利—米德奖委员会的成员,但又非当时的主席。其他成员则须是与前一年委员不同的新人,相邻两年的委员人选不能重合。再者,该奖项评选的程序严格。按照规定,委员们在正式评选之前,要共同商定评选的一般标准。待候选人名单征集上来之后,才可参照以往获奖人名单(以防重复提名)进行讨论,并在12月之前最终确定获奖人。评选结果需依次通知:委员会的各个成员、社会心理学分会主席、获奖者本人、《社会心理学季刊》的主编以及社会心理学分会时事通讯的编辑。主席还要在社会学年会上介绍获奖者,如果感觉自己对获奖者不甚了解,也可请其他委员或者获奖者推荐的其他人代为介绍。

表1 近30年的“库利—米德奖”(The Cooley-M ead Award)获奖人名单

美国社会学会设立库利—米德奖的主要目的是充分肯定研究者在社会心理学领域做出的终身成就,鼓励更多有志于社会心理学研究的学者,推动社会心理学、尤其是社会学取向的社会心理学的发展。因而研究者工作成绩的学术价值肯定是其最核心的评选标准。至于具体评选时的某些特殊偏好,如获奖者的年龄应偏年轻、还是偏年长,是否必须是社会学家,是否需要平衡社会心理学三个面向[1]的工作等,则由当年的委员商定统一意见。

每届库利—米德奖的最终评选结果(获奖通告)一般公布在当年社会心理学分会时事通讯的春季号上。颁奖典礼则在社会学年会期间举行,届时获奖者将受邀在大会上做40~45分钟的主题发言。发言稿以及介绍获奖人的书面文本均于次年刊登在美国社会学会主办的刊物《社会心理学季刊 》(Socia l Psycho logy Quarterly,SPQ)上。

(二)近11年获奖者的成就

获奖学者最主要的成就自然是其对社会心理学理论的发展与充实所做出的贡献。从1998年到2008年11位获奖者都曾在特定领域提出独到的概念,或者创立系统化的理论观点(详见表2),且绝大多数观点都经历了系统的理论论证与实证检验。

表2 11位获奖人基本信息

1998年库利—米德奖得主David R.Heise创立情感控制论。他的学生——2006年的奖项得主Lynn Sm ith-Lovin与他不懈努力,共同推进了情感控制论的发展。2003年奖项得主Peter J.Burke提出认同控制论来解释人在互动中的行为反应。期望状态论是当代美国社会心理学中理论内容极其丰富、影响非常广泛的一个研究主题。2000年库利—米德奖得主M orris Zelditch,2002年库利—米德奖得主Bernard P.Cohen和2005年库利—米德奖得主Cecilia R idgeway都是这一流派的典型代表。而此理论的领军人物Joseph Berger则早在1991年就获得了此奖项。Zelditch还提出自己的合法性理论,R idgew ay也在期望状态论的基础上创立了地位建构论。2001年库利—米德奖得主Edw ard J.Law ler的关系聚合论和情感社会交换论对从社会交换视角审视人际关系和人与社会关系颇有启发意义。2004年库利—米德奖得主Karen S.Cook对正义、公平、权力等问题的探讨更是有力推进了社会交换、尤其权力依赖视角的发展。

著名实验心理学家Haro ld H.Kelley也获得了1999年的库利—米德奖,他在归因、亲密关系和交换与互依领域提出的一系列观点是其主要贡献。2007年库利—米德奖得主Jam es S.House对社会心理学三个面向的论述早已成为我们认识现代社会心理学的“常识”。2008年奖项得主Jane A llyn Piliavin关于亲社会行为的论述,也是权威教科书中必会介绍的重要模型。

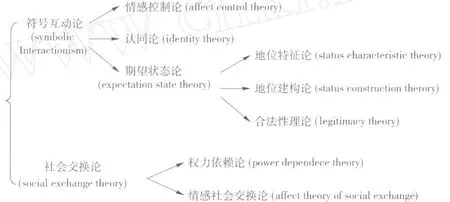

(三)社会心理学理论的关系结构

从学者们丰富的研究成果中可以看出,诸位获奖人的学术思想涉及面很广,基本建构和重构了美国社会心理学理论图景。综观这些社会心理学家的理论观点,我们会发现,以它们为代表的当代美国社会心理学理论虽呈现多元化的表象,但理论之间具有相当程度的一致性和关联性,在渊源上可大致归于符号互动论和社会交换论两个框架(见图1)[2],而尤以符号互动论框架的影响为深。例如,情感控制论和认同论都是受符号互动论关于自我和认同观点的启示才发展起来的。期望状态论之所以详细论证期望对人行为的影响作用,也是因为它已经承认人具有站在他人角度反思自我的能力。在社会交换论框架下发展成熟的理论则主要包括:情感社会交换论、权力依赖论等。下文将按各理论所属的总体框架,以各位获奖者的主要论文与著作为依据,归类讨论。

图1 主要由11位获奖者创立和发展的社会心理学理论的关系结构

二、符号互动论框架

符号互动论一直对美国社会学、社会心理学发挥着持续且深刻的影响。本文介绍的获奖者理论也大都是在符号互动论框架下发展起来的。符号互动论之所以能获得如此巨大的影响力,与其在20世纪获得的连续成长和理论积累密不可分。而这种“长盛不衰”的达成,一方面是因为其核心思想在与帕森斯的结构功能论论战过程中得以不断成熟,另一方面则是因为它的“中层”性质,使学者能够团结或局限在某种既定的“论域”之中,同时将理论的运用与丰富的经验研究结合起来[3]。这种中层性质也蕴含在下文将要介绍的这些理论中。

(一)期望状态论(expecta tion sta te theory)

1.理论概述

20世纪50年代初,贝尔斯(Robert F.Bales)关于小群体人际行为的研究,引发了一大批学者对社会不平等问题的思考。他们希望用自己的研究来解释群体中不平等的地位结构是如何产生、维持,并与社会中其他方面的不平等关联在一起的。其中一些研究最终汇成了当今美国社会心理学界学术成果尤其丰富的一套理论体系——期望状态论。

期望状态论主要适用于具有共同目标的任务群体。其探讨的核心问题是任务群体内地位结构的形成,及其在不同社会情境(平等的或不平等的社会群体)下发展变化的条件[4]。理论中的核心概念——期望状态(expectation state),是人们对某群体成员在当前任务中的绩效的一种潜在的、无意识的期许。期望越高,个体越有可能做出相应的行为。正是对绩效的期望,制造并维持了人们在群体活动参与、群体评价和群体影响力方面的等级差异,后者(即等级差异)则进一步构成了群体的地位等级结构。

影响绩效期望的因素主要有三种:重要的社会特征、社会奖赏和互动行为模式。

社会特征(期望状态论中通常称地位特征)是人的一些特质(attributes)。因地位特征状态差异而区分为不同范畴的社会成员,会通过互动形成“某一范畴的人比其他范畴的人更有价值、更有能力”的信念。这种信念与群体刻板印象和社会认同的区别在于,后两种概念都是特定群体的成员所独有,而前者则为所有社会成员普遍共享。地位特征类似于一种共识性的社会表征,从根本上决定着人们的绩效期望。

人们还会从所获奖赏/回报的差异来反推绩效期望,社会奖赏因而具有了促成或改变地位等级结构的作用。在既定的等级结构中,行动者对回报的期望与其对绩效的期望总是相互依赖的,因而行动者对回报的期望也与其在社会网络中的地位相互关联[5]。

最后,互动模式也会影响绩效期望。处于不同地位的人会按照不同的行为模式互动,长此以往,彼此间的互动模式就被认为是代表了确定的地位类型,并成为共享的信念。当群体成员的前两种特征(地位特征和社会奖赏/回报)都相似时,互动行为模式对期望的作用就尤其突出,因为它填补了前两种因素未能解释的空白。

上述三个因素都能对互动时的地位等级结构产生影响。期望状态论从人们关于社会类属的信念这一宏观现象入手,探讨普遍共享的地位信念如何影响微观的个体行为和个人评价,个体的行为和信念又如何重建宏观的地位结构,以使之与先在的地位信念相一致。该理论体系主要运用演绎推理、数学计算等方法,得出一系列精确且具有预测性的结论,对社会心理学乃至社会学的核心问题——社会不平等与社会分层,给出自己独特的解释说明。

2.主要分支理论

期望状态论发展到今天已经衍生出很多相互关联的理论分支,核心观点主要体现在地位特征论中,其他的还包括双重标准论(doub le standards theo ry)、次级期望论(second o rder expectations theory)、地位建构论、合法化理论等。这些理论分支的共同点都是要解释人的地位信念(status beliefs)与人在不同情境中的行为之间的关系。下面简要介绍由获奖人做出主要贡献的几种观点。

(1)地位特征论

地位特征论直接从早期的权力声望论发展而来,主要关注原本地位特征不同的人如何形成决定其行为的绩效期望[4],意在揭示人们在地位特征方面的信念如何转变为绩效期望、绩效期望又如何进而形塑个体的行为这样的连锁过程。

作为一种地位概化理论[7](a theory of status generalization)(地位概化,即依据个体所拥有的地位特征,来推断其具备某种特定能力),地位特征论核心观点体现在五个理论假设中。概要地说,具体情境中,能将行动者与其他人明显区分开来,或者与完成当下的任务密切相关的社会特征,才会对人们的绩效期望产生影响(显著性假设salience assump tion);由于要证明某一特征与当前的任务无关总会使人感到一种莫名的压力,所以任何一种显著性的信息,只要没有明确的证据证明它与当前任务无关,人们都会默认它与当前的任务有关(证实压力假设burden of p roof assump tion);绩效期望具有稳定性,在一次互动中形成的期望不会因互动者的变更而改变(连续性假设sequencing assum p tion);当面对多种地位特征时,行动者会将这些信息综合起来形成绩效期望(聚合加总假设aggregation assump tion);而最终的期望则直接决定了行为(基本期望假设basic-expectation assumption)。总之,绩效期望影响所有人的行为(既包括行动主体也包括行动者周围的他人),地位信念不是仅局限于有偏见的少数人,而是遍及所有社会成员。地位信念的概化也绝不是思考、推理的结果,而是一种自然过程。

地位特征论最主要的创立者和最卓有成效的发展者Joseph Berger早在1991年就获得了“库利—米德奖”。他与2000年获奖者M orris Zelditch和2002年获奖者Bernard P.Cohen都为地位特征论的创立和发展做出重要贡献。他们三人合作,通过实验研究提出和验证地位特征论的各种假定[7]。Cohen的研究成果不仅是对任务群体中地位等级来源和结果的解释,而且也成为社会科学理想模型的一种典范。Zelditch发表的诸多专著和论文中,有相当一部分是关于地位特征和期望状态的研究。这些成果丰富了社会学对社会分层模式与小群体内部权力声望等级之间关系的理解。

(2)合法性理论

以M o rris Zelditch为代表的一批学者开创了另一种看待社会结构与不平等的视角——(权力)合法性理论。虽然现在很少有人将Zelditch的合法化理论算作期望状态论的分支,但该领域的研究以及后面将要谈到的地位建构论都确实吸收了地位特征论或者期望状态论的观点、并受其启发和推动才发展起来的,所以本文还是将二者放到这个大的脉络下介绍。

权力代表着对资源分配、尤其是对奖惩的控制能力。权力合法性则将刚性的“权力”(power)转化为柔性的“权威”(authority)。Zelditch认为合法化是一种基本的社会过程,特定情境下的行动正是通过这种过程而在规范、价值、信念、实践和既定程序等方面获得了正当理由[8]。对合法化过程的深入理解,不仅有利于我们正确认识既定结构在具体情境中的作用及作用机制,而且也有助于预测变动后形成的结构及其在具体情境中被制度化的过程。合法性理论在明晰界定合法性权力两个层面本质的基础上,着力探讨合法化的结果,同时对权力合法性的原因与条件做出说明。

该理论首先界定了合法性权力的本质。它认为合法性具有个体和群体两个层面涵义:从个体层面上说,合法性代表着一种“行为准则”(p rop riety);从群体层面上说,合法性指的则是一种“效力”(validity)。任何权力要具效力,都有赖于他人的承认和支持。同级或上级的支持认可叫做“授权”(authorize);下级的支持认可则叫做“赞同”(endorse)。

任何未经定义、证实、检验的事物要获得合法性,都必须借助于已获得合法性的其他因素来实现。一套权威体系要获得合法性,就有赖于既存的、已被人们广泛认可的规范、价值观、信念、目标和程序。有效的合法性必须满足四个条件:共识性、无偏性、客观性和一致性。

合法性理论的核心是对合法性结果的论述。合法性权力具有四种表现形式,即效力、行为准则、授权和赞同。它们之间的相互关系及关联的方式,会影响权威的稳定性。权威的稳定性受行为准则和效力的双重作用。由于群体中的权力分配总会出现令个别行动者不满意的情况,而行动者往往把这种张力归咎于权威结构,并力图改变它。所以权威的结构方式就是其自身不稳定的诱因之一。但实践结果显示,个体不遵从行为规范的情况往往比权威不稳定的情况多,这是因为效力在发挥作用。效力具有独立的集体性特质。这种集体性会降低个体不遵从行为准则的可能性,从而有利于保持权威的稳定性。

Zelditch是合法性研究的权威。他研究的合法性包括三种不同但相互关联的理论结构:再分配的政治,合法化与权威的稳定性以及合理化。Zelditch在这些方面都做了很多颇具代表性的实证探讨。例如,他在标准的实验场景基础上改进实验,运用五人组成的轮形沟通网络,探讨权威稳定性问题[9],就是非常经典的研究。

(3)地位建构论

地位建构论也属于期望状态论视角。2005年获奖者Cecilia R idgew ay最有影响力,也是她本人最孜孜以求并不断拓展完善的成果就是她从期望状态原则中构想出的地位建构论。[11]

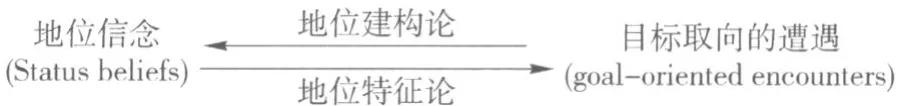

该理论与前述观点的区别在于,它超越了地位结构层面的讨论,转而关注地位过程,集中探讨地位信念产生、发展、维持和改变的过程。期望状态论的以往研究表明,人们共同持有的地位信念是不平等地位形成的关键。个体之间在某一特征上的差异唤起了人们关于自己属于哪一社会范畴或社会群体的信念,地位等级结构由此形成。既定的地位等级又继而影响人们之间的互动过程(因为人们对不同地位者的绩效期望不同,不同的绩效期望又会诱导人做出不同的行为)。这是以地位特征论为代表的解释路径(见图2)。地位建构论则在此基础上进一步阐释,局部互动情境中形成的地位信念如何发展为社会共享的评判标准,即图2中反向箭头标明的路径。地位建构论认为,社会成员共享的地位信念产生于小范围的互动中。当在某一社会特征上存在差异的人们为了共同的目标而发生互动时,自然就形成了地位等级结构。互动者把彼此的相对地位与将他们区分开来的社会特征联系在一起,形成一个预备性的地位信念。当另外一些人在另外一些互动中也形成了类似的信念时,人们对这种地位与特征之间关系的认识就会固化,成为共享的地位信念。此外,人们还会依照小群体互动中形成的地位信念,以特定的方式对待其他互动对象,从而将自己在以往互动中形成的地位信念带到其他互动中,传递给其他人。R idgeway等人曾用计算机模拟这一过程,结果证明在很多条件下,小范围互动中形成的地位信念都最终成为了一种合逻辑的公认结果。[11]

R idgew ay认为,处于关系语境下的人际行为经常会再生产,或者改变宏观结构模式,要将社会结构与人际行为联系起来,就需要一种像地位建构论这样看待文化图式和社会关系的视角。[12]现实生活中,人们在某些特征上的差异会使不同的人处于不同的社会地位。原本名义性的、价值无涉的特征之所以能区分人的地位,是因为这些特征通过社会互动获得了相应价值,从而成为一种地位象征,获得价值的特征继而影响以后的社会互动。从某种意义上说,社会互动既是稳定的来源,又是社会变迁的来源。地位建构论用具体例证说明和检验了,社会关系语境在建构人们共同认可的等级结构方面发挥着重要作用。“该理论将共享意义的建构看作社会结构展现和变化的关键过程,使我们回归到社会学的社会心理学。”[10]

(二)情感控制论

从库利—米德奖近年获奖人的学术观点来看,越来越多的社会心理学理论开始注意从情感视角审视自身的研究对象。比如,前面谈到的期望状态论属于“地位和权力的情感理论”;后面即将介绍的认同论,尤其是Stryker的认同观点,以及本节的情感控制论,都属于“情感的符号互动论”。它们的共同之处是,都认为在个体维持内部(认知、体验等)稳定性、一致性的过程中,情感起着直接的调节作用。情感充当着社会性信号的角色,因而可以表明事件如何维持或者否定人的认同。情感控制论令情感的这一功能更明晰地突显出来,对情感社会学有十分重要的影响。

情感控制论的特色在于,它用一套方程和数学公式来描述特定事件如何改变了特定文化中的情感反应意义,为我们呈现了激发、型塑人际互动的直接因素,阐明人们维持或重建情感反应意义的原则。下面就围绕该理论的三条假设来介绍其基本观点。

首先,情感控制论假定人们对任何社会事件都会有情感反应。情感反应具有三个意义维度[13]:评价(evaluation)、力度(potency)、活力(activity)。人对任何社会概念都会形成可分解为三个意义维度的情感反应,即感情(sentim en ts)。感情具有跨文化特点,任何文化中的感情都可以分解为这三个维度。就好像我们以它们为坐标,建构了一个立体空间。所有文化中的所有社会概念都可以在此三维感情空间里找到代表自己的一点。这是情感控制论的假设和结论基本都以数学方法表达的前提,也是其理论概括性的突出表现。

图2 地位建构论与地位特征论看待地位信念的不同视角

然而,符号化的感情(sym bo l sentim en ts)——情感的表达方式——却依文化和情境而各不相同。我们对互动事件也会产生暂时的印象(transient imp ression)。感情为社会成员所共享;印象则是具体社会互动中产生的暂时性意义。感情和印象之间经常会出现偏差。人们为了发展自己对生存世界的理解,降低生存不确定性,就用自己熟悉的文化符号给社会情境贴标签,并力图维持这种情境定义。而实际上我们给情境贴的标签必然会唤起带有意义的情感反应,所以人们努力维持的更是一种情感的稳定性。于是,情感控制论做出第二个假定:行动者力图使暂时性的印象与自己的基本感情保持一致[14]。二者间偏差的大小可以用一个类似离差平方和的公式表示出来。如果偏差度在可调整的范围内,人们会做出相应的调节行为(实际研究中一般是先通过情感控制论学者们研发出来的INTERACT计算机软件,算出预期反应在三个维度上的取值,再据此预测可能出现的行为是什么),使暂时性印象与文化中的基本感情相一致。这也是情感控制论中“控制”的意旨所在,即暂时印象与文化共享的基本感情间的一致性控制着人的调节行为。感情与印象之间的偏差和必要的调整行为则都是行为预测方程(behavioral p rediction equations)中的变量。但如果偏差过大,人们就不得不重新定义情境——情感控制论的第三个假定。标定方程(labeling equation)用精炼的数学语言描述出,偏差过大情况下人们如何重新定义行动者和行动目标。

情感控制论是典型的爱荷华派符号互动论传统,对认同很是重视。实际上,控制、调整行为以维持情感意义,其根本目的也就是要保持认同的稳定性。它承认语言和用符号标定情境的重要性,并以此为基础建构理论,旨在描述处于文化中的社会互动,因而其观点有特定的适用范围。[13]

1998年获奖者David R.Heise创立了情感控制论,直到今天仍引领一批学者对其进行发展完善。他阐述了情感意义的三个维度,提出控制系统观点,从而将情感控制原则模型化。[15]他不仅在情感控制范式下测量不同亚文化的情感意义,为得出跨文化的情感意义做出开创性贡献,而且指导了第一个真实互动情境中的行为观察实验[13],还对情绪的情感控制研究进行探索。Heise创立了事件结构分析法,细致阐述专门强调行为产生之充要条件的发生性结构,还在该方法中将计算机辅助分析充实到质性叙述当中,为组织、描述和检验质性观察背后的惯常逻辑提供了一种手段。[15]这些工作不仅证明了Heise在方法论方面的造诣,更是其为情感控制论的发展而做出的贡献。

2006年获奖者Lynn Sm ith-Lovin(Heise的学生)对该理论发展完善也做出突出贡献。她在博士论文中发展出新的、包含着行动场景(setting)的印象改变方程(imp ression-change equation),阐明了情境中有情感的人如何影响互动所产生的意义。印象形成方程原本就是对情感控制论进行数学性阐述的核心部分,可以用模式化的方式描述情感过程发生变化的方式。[16]扩展后的模型更有助于说明不同类型的人和不同的行动为什么会支持或干扰行动场景,为什么场景在有稳定认同结构的情况下还会造成行动的转变等问题。[17]

(三)认同论

认同论目前主要包含三个分支:M cCall和Simmons的研究主题是角色认同,以Stryker(也是1986年的库里—米德奖得主)为代表的研究取向主要关注社会结构对个体认同与行为的影响,2003年获奖者Peter J.Burke等人则以影响个体行为的内在动力机制为研究焦点。

1.GeorgeM cCall和J.L.Simmons的角色认同

自我认同中包含着三种认同:角色认同、社会认同和个人认同。三者同时作用于人在具体情境中的行为和意义感知,只有当人特意强调某一种认同时,那种认同才会凸现出来。作为认同论最早的创始人,M cCall和Simmons尤其关注角色认同。他们认为角色认同是人对自己的一种意想性观点,其内容包括:自己是谁和自己处于特定社会位置应如何行动等。认同表现(identity performance)是行动者力图将自己的认同与情境中他人的认同联系起来的结果。[18]可见,M cCall和Simmons的角色认同既有与社会结构相关的部分,也有主客观因素对自我想象的建构。

他们还认为,每个人身上的多种认同会形成等级序列。不同情境下、不同时间内起作用的认同等级是不同的。重要的认同等级(p rom inenthierarchy of identities)类似于“理想我”,反映了个体指导自身行为的一般倾向性。显著的认同等级(salient hierarchy of iden tities)类似于“现实我”,是个体将要展现的角色认同,对个体在具体情景中的行为有直接指导作用。特定情境中哪种角色认同能得以实现有赖于多种角色间的协商。[19]

2.Sheldon Stryker的规范性认同与承诺

Stryker早在1986年就已获得“库利—米德奖”。与M cCall和Simmons关注认同的个体主义(idiosyncratic)面向不同,他更多地着眼于认同的规范性面向,理论兴趣点主要在认同的等级序列分布以及认同与社会结构之间的关联。

在Stryker看来,显著性认同就是在各种情境下都容易被激活或表现出来的认同,其主要影响因素是行动者对认同的承诺度。承诺度又分为质和量两个方面:质,是与他人关系的强度;量,是与他人关系的数量。二者共同反映了个人与社会结构间的关联情况。一方面,承诺与认同关联紧密,个体对某种认同的承诺越多,认同的显著性越高;另一方面,承诺与行为也是密切相联,个体对某认同的承诺越多,就越倾向于做出与显著认同相关的行为。这样,承诺就成为个人与社会之间的纽带。

对情感的考量是Stryker认同观点的另一特征。他发现,积极的情感总与较多的承诺共存,消极的情感则与较少的承诺相伴发生。引发积极情感的角色会强化认同,令其在认同等级序列中居于较高的位置,从而更有利于个体做出与该角色相符的行为。当行动者的表现与他人的预期一致,个体就更认同自己在他人面前表现出来的认同。

Stryker的认同论承认社会的稳定性和持久性,并认为个体间相互契合的行为模式构成了社会结构。个体创造了社会结构,反过来又受其影响。因而,人总是嵌入其所创造的社会结构当中。“如果认同是参照更大社会领域的规范、价值观和其他象征符号建立起来的,(受到别人的)尊重就会更有赖于认同的成功履行。这样,文化定义和预期、社会结构地位、认同和尊重就被联系起来了,并在认同中彼此交织在一起。在这一过程中,社会结构制约着人们对自身和他人的理解。”[19]

3.Peter J.Bu rke的认同控制论

以Burke为代表的认同观点被称作“认同控制论”。认同控制论并不像上述两种认同观点那样强调认同的显著性等级和认同与社会结构之间的关系,而是试图解释特定情境下的认同如何在与他人的互动中得以维持,即认同的内部动力机制。它之所以被叫做认同控制论,是因为该理论将认同看作一种控制系统,认为互动他人会不时地挑战行动主体的认同,而行动者则要及时调整行为来维持自己的认同。

Burke及其合作者的早期工作主要是发展适当的方法来测量认同的自我意义(self-m eaningsof an identity)。通过让被试者在若干对反义形容词所构成的两极维度间进行选择,研究者可以直接预测出更具有效度的认同意义。20世纪90年代以来,Burke等人借鉴了控制系统模型的观点,进一步发展出一个包含认同、行为、控制系统在内的控制模型,从而使认同的内部动力机制更加清晰可辨。[20]在认同控制模型中,行为是个体内部自我意义和外在情境共同作用的结果。人总是将感知到的、来自周围情境的自我意义与自身的认同标准(即该认同的自我意义)进行比较。如果感知到的自我意义与认同标准相契合,则认同得到确证,行为被保持下去。如果行动者感知到的自我意义与自身的认同标准不契合,认同确证失败,行动者就会自动调整自身行为。正是因为“感知到的、情境中的自我意义”对每个人的行为都发挥着调节作用,所以同样的认同意义往往令不同行动者做出不同的行为。

Burke和Stryker都谈到了承诺和情感的问题,但二人在这两个方面的观点有所区别。Burke认为对某种认同的承诺就是一种压力的总和,这种压力就是要使行动者对情境中自我意义的感知与其认同的自我意义相一致。[21]一个人越努力保持这种认同一致,他对该认同的承诺就越多,从而也就越会做出与认同、承诺相一致的行为。认同确证也会带来行动者的相应情感反应。当行动者从情境中感知到的自我意义确证了其认同的自我意义时,他就会体验到正面情绪。而当感知到的意义不能确证其认同的意义时,行动者就体验到负面情绪。与Stryker观点一致的是,Burke的认同控制论也很重视结构因素,认为感知到的情境信息与个体自身的认同一起影响个体的行为。只是认同控制论关注的是内外因素的共同作用,因而更凸显行动者所具有的、更大的能动范围和自由。

三、社会交换论框架

社会交换论框架奠基于霍曼斯行为主义交换论和布劳辩证交换论。现在的社会交换论已同很多领域的观点联系起来,对社会地位、社会网络、公平、凝聚力、信任、情绪以及情感等具体问题提出独到理解。由近些年库利—米德奖得主创立、发展,并在此框架下成熟起来的理论分支,主要包括权力依赖论(power dependence theory)和情感社会交换论(affect theory of socialexchange)。

(一)权力依赖论

社会交换论中早就有关于权力的思考,但体系化的权力依赖论始于R ichard Em erson对权力和依赖之间关系的分析。Em erson与B lau一样,都着力探究交换过程以及各种交换因素如何影响社会结构和结构变迁。Em erson的权力概念具有关系性质,并受行动者之间彼此依赖程度的影响(Pab=Dba)。[22]参与交换的行动者之间的权力差异就源于行动者为了从交换中获得有价值资源而形成的相互依赖。由于不同行动者所持的、有价值资源的数量和性质有所不同,所以社会必须交换,人与人之间必然相互依赖。而资源占有上的差异同时也就构成了交换结果不平等以及权力不平等的根源。权力依赖论的关注焦点就是人们在交换过程中的权力依赖关系。Em erson将权力定义为社会关系的函数(任一交换关系都会影响交换网络中的其他交换关系,反过来也受其他交换关系的影响),从而令原本微观的理论把宏观层次的社会网络和权力关联起来。后来很多学者的观点都受此启发而成。Em erson去世后,他的学生Karen S.Cook(2004年获奖者)继续推进社会交换关系中权力和依赖问题的研究。

权力依赖论的重要议题之一是承诺(comm itm ent)。Cook很早就与Em erson一起探讨了交换关系中的承诺及其对权力不平等的影响。他们认为交换中的不确定性和风险会对社会交换的性质和结构产生重要影响。不确定性,即与某一同伴进行满意交换的主观可能性。[23]权力的运用与承诺呈负相关关系,在不确定性较低的情况下,某些行动者之间就会形成承诺。后来,Cook在研究交换关系中的信任时指出,信任关系网络经常产生于不确定或有风险的条件下,其目的是促进社会交换;但信任是否真会有助于社会合作,也要视不确定性和风险性的具体情境而定。

权力依赖论关注较多的问题还有交换网络中的公平与正义。Cook领导的项目小组对分配正义、公平、地位和权力之间的关联进行了一系列深入探讨。她认为,正义(justice)影响着人们对超额回报的看法。正如其早期的分配正义的地位价值论(status value theory of distributive justice)所指出,地位结构与评判公平的参照标准之间存在着重要关联。但这种关系并不清晰,而且人们也往往依据所获报酬来形成地位期望,并假定报酬的结构是公平的。这些观点更好地解释了获得超额回报者的惯常反应——认为自己理所应当获得这些回报。[5]人们对公平的关注与权力动态交织在一起。处于优势权力地位的人一般都会认为分配是公平的,而处于弱势权力地位的人则通常感到分配不公平,并努力改变这一现状。交换网络的成员越是关注公平,处于优势地位的行动者就越少运用权力。

此外,Cook与同事还对交换关系进行“直接交换”(d irect exchange)和“泛化交换”(generalized exchange)的区分,指出“群体泛化交换”(group-generalized exchange)和“网络泛化交换”(networkgeneralized exchange)是泛化交换的基本类型,探讨了泛化交换中可能产生的搭便车问题。[24]他们推论群体泛化交换会比网络泛化交换更容易产生公共物品困境,在泛化网络中,才更有可能发展出信任。

(二)情感社会交换论

2001年获奖者Edward J.Law ler在社会交换网络与情感问题上颇有建树。他早期的关系聚合论和后来的情感社会交换论都得到多方面的经验论证和理论支持。

很多研究者以“承诺”为核心概念来解释持久而稳定的社会交换关系。Law ler另辟蹊径,提出“情感”(emotion)作为解释结构性权利与承诺之间关系的另一种路径[25],他早期的这种观点又叫做“关系聚合论”(relational cohesion theo ry)。关系聚合论着重强调对个体间交换关系的承诺,认为情感是交换过程的重要调节机制。行动者总是努力寻求、确定情感来源。当个体感到自己的积极情感源于某种社会关系或者群体,他就会对这种人际关系或者群体产生较强烈的情感依恋;而如果个体感觉那种关系或者群体是其消极情感的源头,他就会形成对该关系或群体的疏离性情感体验。聚合就是交换双方的相互依赖。当结构性权力(交换双方的彼此依赖)增大时,交换频率就会提高;交换频率提高又进一步产生积极的情感体验。积极的情感会增加关系聚合程度,关系聚合程度高,人们对关系的承诺就越强。这就像是个因果链条,它通过频繁交换、积极情感、关系聚合三者构成的内生过程,将结构性的权利与承诺联系到一起。[23]关系聚合论的重要价值尤在于,它将社会结构与情感、感知和归因等因素整合到一起,指出了制度性交换关系会基于交换动力机制而随时间发生转变,最终结果是关系本身成为了值得人们予以承诺的有价值目标。

情感社会交换论在关系聚合论的基础上发展而来,二者有诸多相似之处,但也存在本质区别。后者主要关注二人交换关系;而前者则是对三人以上交换网络的探讨,其理论所提及的交换虽然发生在二人之间,但二人的交换关系始终嵌于更广阔的社会结构当中,受网络中其他交换关系的影响,也会影响其他交换关系。

情感社会交换论首先假定:社会交换会产生足以对人构成内部强化与惩罚的情感;行动者力求积极情感、避免消极情感,并主动在认知上寻求情感的来源;最终,行动者会参照自己体验到某种情感时所处的社会单位(social units),来解释自己的情感。[26]自我、他人、社会单位与任务本身都可以成为情感归因的社会目标(即归因对象)。情感归因的目标不同,个体所体会到的情感也不同(见表3)。以自我—他人为目标的归因取向很容易导致自我服务(self-serving)归因,而自我服务归因只会产生零和结果(归因于自己的“自豪”与归因于他人的“愤怒”同时存在,积极效果被抵消)。社会单位归因不排斥个人归因,它可以同个体对自己或/和他人的积极归因同时存在。因而社会单位归因既能加强个人与社会单位之间的联系,又能加强个人之间的联系,从而有助于形成稳定的社会秩序。情感社会交换论就是要探求人们在什么条件下会放弃对情感的自我服务归因,转而进行社会单位归因,进而分析情感的自我—他人归因与社会单位归因之间的交互关系。[27]

情感被归因为哪种目标最终取决于任务的联合性(jointness):从结构的角度而言,共同参与完成任务的群体成员对于任务成败越是具有不可分割的作用,他们就越能感知到共同的责任;从感知的角度而言,人们在任务中体会到的共同责任感越强烈,就越倾向于将自己体验到的情感归于社会单位。是否会感知到共同责任以及是否将情感归因于社会单位,都视社会交换结构的不同而不同。交换形式、以及交换网络连接状况不同,人与群体的情感依恋强度也有所差异[27]。

可见,在情感社会交换论视野中,人与社会单位之间的连接是社会秩序的基础,结构性的相互依赖虽然在根本上影响着互动与群体亲和性,但情感却在中间调节着结构性相互依赖对社会秩序的这种作用力。Law ler的情感理论为我们揭示了,简单的日常社会交换中的情感何以成为人与社会单位以及社会单位与社会单位之间情感纽带(宏观层面)的基础。

表3 归因于不同社会目标的情感体验

符号互动论框架和社会交换论框架是影响美国社会心理学的两个最主要理论体系,但也并非涵盖所有获奖者的理论观点。有个别学者的观点就不便归于这两个体系。比如,H.Kelly(主要成就在归因理论和亲密关系领域)是著名的实验心理学家,其主要学术成就仍更多呈现纯心理学特点。Jam es S.House(提出社会心理学的三个面向)在提出社会心理学的三类概念框架后,一直致力于对社会结构与人格范式的发展与应用,主要关注社会不平等和健康的关系。本文的主要着眼点在于大多数学者的理论为我们呈现的整体图景,因而未将他们的思想列入系统讨论范围之内。

以上是从理论渊源的角度对几位获奖者主要学术成就的简单归类与概括。下文将以此为基础总结并呈现当代美国社会心理学研究的总体特征。

四、《最后的晚餐》——当代美国社会心理学的图示

在美学的构图理论中,“多样统一”是达致形式美的最高法则。达·芬奇的名作《最后的晚餐》被公认为文艺复兴时期多样统一形式美的巅峰之作。画中人物(耶稣及其12个门徒)虽形态各异,但却用类似的手法表达着共同的主题。而由11位库利—米德奖获得者之思想所勾勒出的当代美国社会心理学图景在多样统一性上亦有异曲同工之妙。也就是说,虽然各获奖者的研究对象以及对具体问题的理论阐释有明显差异,但其所关注的核心问题和使用的研究方法却蕴含着本质上的承继性和共通性。本文之所以能通过最近获得库利—米德奖的11位学者的思想来管窥当代美国社会心理学研究的主要理智成果和主流研究取向,就是因为这些获奖者学术生涯具有诸多相似之处。

单从表面特征而言,学者们的共同点就十分明显。比如,几位学者都具有深厚的社会学渊源。这一特点最直观地体现在他们的专业出身和学术活动领域上:无论获奖者曾修读过什么专业,其获得的学位大多都是社会学博士;他们的文章基本都发表在社会学的顶尖刊物上——社会学年评(AnnualReview of Sociology,ARS),美国社会学杂志(Am erican Journalof Sociology,AJS),美国社会学评论(Am erican Socio logy Review,ASR),社会力(Social Force)等,社会心理学季刊(Social PsychologicalQuarterly,SPQ)是其重要学术论战舞台;除Kelly之外,所有获奖学者都是社会学系教授,还有多人曾任社会学系主任、负责人。他们曾担任的社会职务基本都是社会学类期刊的主编、社会心理学学术团体主席、社会调查组织的负责人等。再比如,学者们任职的学校和毕业院校相对集中在斯坦福、加州大学、密西根、威斯康星等耳熟能详的名校。11位学者基本都师从大家,有些人彼此之间就是直接的师生、同学、同事关系。

当然,所有这些表面的相似之处亦是获奖学者的思想能反映出美国社会心理学界某种整体态势的前提基础与具体表现。其最本质的共性,可大体概括为以下三方面。

(一)研究方法:相同的表现手法

在《最后的晚餐》中,达·芬奇用人物的表情和身势来反映其心理和行为活动。11位获奖者也运用同样的实证取向研究方法来论证自己的观点。他们赖以证明、论述和发展自己观点的主要研究路径、甚至做出突破性成果的研究手段,仍然是精致的实验和复杂的统计分析。回顾前文介绍的几个理论分支的发展路径,无一例外地是先提出基本的假设,然后再用调查法修正假设,最后应用实验法进一步验证、丰富原初假设,从而形成逻辑严密、论据充分的中观理论。在理论精致化的道路上,学者们常用的研究策略往往是在分析数据的基础上,将结论以数学模型的形式表达出来。

实验法仍是论证理论观点的有力武器,计算机成为高效的辅助工具。由于研究设计、论证思路的严谨性,实验法几乎成为各种理论确立其学术地位的必要条件或至少是首选方法。Cohen提出新的概率模型来表征和验证从众过程,用模拟实验的方法修正从众的冲突模型,并在斯坦福建立社会心理学研究实验室。Cook将实验方法引入两人以上人际关系的社会交换研究,使权力运用、正义感知、情感承诺和行为承诺、信任、以及积极情感和消极情感这些概念,都成为由交换网络中各种关系所决定的、可测量的结果。期望状态论、认同论的很多研究都是在标准实验场景下完成。地位特征论和Piliavin的亲社会行为研究也都采用了小群体实验的方法。同时,随着计算机科学技术的迅猛发展,在实验法中运用电脑模拟也为越来越多的学者所青睐。其优势在于计算机处理复杂数据快,使研究者推演复杂互动过程结果的工作变得异常简单。Law ler和Cook等人均是将计算机引入实验室的先锋。R idgeway、Sm ith-Lovin等人也率先在自己的研究中巧妙发挥了计算机的优势。

虽然“社会心理学已经迈入方法多元和方法宽容的时代”[28]5,不同研究方法的综合运用越来越多,学者们对不同研究方法的关注正在增加。比如,Zelditch曾撰文论述,研究中观和宏观社会过程时,如何适当地使用实地方法和实验方法;Heise的事件结构分析以及相应的计算机程序(ETHNO),已被运用并深刻影响了前沿的质性分析工作;Sm ith-Lovin的研究中也有不少应用定性方法的例子;但实证研究方法无疑仍是美国学者坚决秉持的主导手段。

(二)研究主旨:共同的主题

达·芬奇虽然描绘了13个栩栩如生的人物具有丰富寓意的背景,但无论人物还是背景都被涵括在“最后的晚餐”这个主题之下,都是为了展现耶稣和门徒们的个性特征和相互关系。各获奖学者的理论观点迥然有别,但都具有明显的实用取向,即他们论述的核心皆主要为社会稳定机制,其理论亦都是关于社会秩序(socialorder)的观点。虽然他们都很关注社会影响,但主要着眼点则在于群体秩序的维系和群体中多数人的力量[29]。只有地位建构论略微谈及社会变迁,认为在某一重要社会特征上彼此有所差异的个体间互动,不仅可以展现人们既存地位信念,而且可以使旧的地位信念得以更新与重建,使新的地位信念得以形成与传播。

当然从另一方面看,实用取向的学者们深切关怀现实问题也十分难能可贵。他们“积极挖掘社会学(社会心理学)洞察力与其他领域的相关性和适用性,将社会学(社会心理学)的理论和方法运用到很多实际研究中去”[23]。典型的比如,R idgeway的地位建构论对女性问题给予了长期关注;Piliavin从亲社会行为的视角分析与艾滋病人和义务献血者相关的行为机制;Law ler的很多具体研究都是将心理学、政治科学、经济学和组织行为方面的观点整合起来,他对惩罚性权力(punitive power)的研究更将爱默森(Em erson)的权力依赖论与政治学中的威慑、冲突概念相联系;Cook将社会心理学理论运用于组织、社会网络相关的实际问题研究中,她指出信任关系网络经常产生于不确定或有风险的条件下,不一定有助于社会合作,并曾用社会交换论和她自己的一系列研究成果来分析当今世界信任缺失问题。

(三)分析水平:趋向综合的关注点

画家在13个不同的人物身上综合运用了明暗对比、调和对比等绘画技术,使人物形象看起来更鲜活饱满。11位学者也注意使自己的理论关注到同一问题的个体、群体、群际等各层次表象,努力扩展理论的综合解释力。Doise将研究者对社会心理过程的探讨划分为四种解释水平[30],从而为我们重构了社会心理学统一的学科概念框架[28]。美国社会心理学与欧洲社会心理学的主流研究在分析水平上的显著差异就在于,前者主要集中在个体内水平和人际水平的研究,而后者则致力于社会位置水平和意识形态水平的研究。[29]但以库利—米德奖获奖者为代表的美国社会学取向社会心理学家的学术思想中已经显现出不同分析水平的联合,这也正是Doise在书中指出社会心理学要进一步发展所必须迈出的整合之步。

不可否认,受整个学术传统的影响,获奖学者研究关注的核心仍是个体。这些解释水平类似的中程理论间最本质的一致性,即它们探讨的都是个体与社会结构的关联机制,以及社会组织对人之思想、感情和行为的影响。他们即使谈及社会结构,解释的也都是人际互动如何重构社会。但值得肯定的是他们已经开始注意“探寻人周围的事物,……尝试解决人的产生与存在、人性、周围人的思想状态、控制自己的权力等等一般性问题的奥秘”[31]。他们眼中的个体既是社会的产物、又是社会的动力,其论述的最终落脚点还是在社会地位、社会结构与整合等群体或群际互动机制。这使他们的研究显露出明显的社会学偏向。

在这些“微观”论述背后蕴含的是学者们的一种渴望,即能用自己的理论来解释社会分层、地位分化、合法化之类的宏观社会问题,凭借自己的研究统合社会心理学内的各种观点。他们的研究主题,比如由文化与社会结构型塑的情感,与社会规范、社会秩序协商形成的自我意义,社会不公正引发的情绪与行为变化如何演变成群体性动力,已经使理论具有了更深、更广的意涵。他们的具体观点更是蕴含着对于社会与文化影响因素的深切关注。

Jonathan H.Turner曾指出,要在科学中取得重大突破,必须提出宏大的问题并努力做出解答……而将不同的理论整合起来以累积人类的理智成果,往往会产生更显著且迅速的成效。[32]其实任何一种理论派别或理论视角都有自己的概念规则,以此来保证本视角内部交流的清晰和稳定。所以,处于该视角之外的观点自然就会显得含糊、甚至混乱,不容易被接受。这是社会心理学内部长期存在的若干“孤立范式”并存现象的原因。但现在,至少从十位获奖学者的学术追求看来,大家不仅有努力发现、借鉴、综合其他理论观点的意愿,还明确倡导并身体力行地将同一学科的不同流派、甚至是不同学科的成果综合起来,进行跨学科研究。他们主要从社会学和心理学中吸收可资借鉴的观点和方法,同时其理论影响力已经远远超出社会学,研究成果对包括心理学在内的很多其他学科产生深刻影响。

本文以库利—米德奖获得者的杰出成就为典型样本来概括当代美国社会心理学研究的总体特征,梳理这些理论的最终目的就是要挖掘其中可资我国社会心理学借鉴的闪光点。

一方面,这些学术观点对我们深刻认识并有效解决当前社会问题具有明显指导意义。这里粗略举几个例子。群体性行为是学者们最近关注的一个热点,这方面的研究可以从情感社会交换论中获得启发:正因为人们将自己的积极/消极情绪归因于不同的社会单位(将消极情绪归因于政府),所以对该社会单位产生了不同的情感、做出不同的行为反应(疏离感使人不信任政府、甚至极微小的事件就能促使其攻击政府)。对青少年行为的研究,可以从认同控制的角度寻找线索,青少年的反叛行为很可能是其认同控制的方式:由于青少年感到周围人(尤其是长辈)眼中的自我意义与他们自己认同的、被奉为标准的自我意义不符,所以他们才以极端的形式展现自己的价值,即更加强化自身认同的行为(结果被家长看作是叛逆)。地位特征论和地位建构论对我们理解社会上普遍存在的各种歧视、偏见现象(比如与农民工、女性相关的各种问题),降低群际歧视的消极影响具有重要启示。合法性理论和权力依赖论中关于公平、正义、承诺、信任的观点则非常有助于我们认识社会转型、市场竞争条件下的各种人际行为和国家政策。

另一方面,了解、整理获奖者思想的原因更在于其理论意义。乐国安在论及中国社会心理学的学科制度建设时,曾特别强调学术研究方向的重要性。他认为,广义的研究方向包括研究的指导思想、研究的内容和研究采用的方法三方面的含义。[33]首先,“中国社会心理学家需要有创建自己的理论流派的勇气和行动”。我们的研究应该能解释我们国人特定的社会心理现象,我们的理论需要具有自己“独特的品格”。国内很多学者都在这方面进行了卓有成效的研究。获奖者学术思想的成长历程表明,任何理论的确立都需要长时间的历史积淀与积累了足够思想养料的天才学者才智的爆发。在承继已有观点的基础上,结合自身所处的具体时空场景,将思想体系中自己升华的那一部分进行现实检验,就是杰出研究者的巨大成就。其次,在研究内容上,我们应该“在不同层次、不同领域的研究中多出高水平的成果”,同时更深刻认识到基础理论研究的重要性。当透过11位获奖者的思想概览整个美国社会心理学研究时,我们会发现它与以往印象中的实验社会心理学很不同,获奖者的最精华学术成果都是纯理论表述的思想结晶。他们也做过很多应用研究、对策探讨,但是应用研究是建立在基础研究的基础上,其中体现的是基础性理论成果的实践关怀,具有很深的思想底蕴。再次,“社会心理学的研究方法应当是多元的”。获奖者的研究工作为我们指出了不同取向的社会心理学研究之间对话、交流与融合的必要性。虽然这11位学者在发展自己的理论时,都主要运用实证研究来佐证自己的观点。但他们的实践检验并没有局限于传统的实验室实验,而是综合了很多外部效度更强的研究方法。他们不仅仅把目光局限于小群体内部的人际过程,还将人与社会联系起来,主要关注这二者之间的关系。我们在这些理论中看到的是不同取向社会心理学研究的联合。需要知道,只有“依据所要研究的课题而选取相应的研究方法”,才能够更全面地认识与解释社会实在。

人的社会心理和社会行为既具有民族差异性,也具有全人类共同性(即社会心理学知识的世界性)。[34]只有诚恳学习并反思他者的成果,自己才能进步。况且为了中国社会心理学的理智复兴,社会心理学研究者们也必须“理解、追踪和评论欧美学者的主流工作”[28]71。库利—米德奖获奖者的这些理论正是我们批判和反思的对象。值此重要的历史变迁时刻,中国社会心理学研究的最迫切任务应该是扎根于转型中国社会现实,寻找社会心理学本土化的合理路径,发展出更有创新意义的理论模型。

[1] Jam es SH.The Three Facesof Social Psycho logy.Sociom etry,1977(40):161-77

[2] Peter JB.Con tem porary Socia l Psycho logica l Theories.Stanfo rd University Press,2006

[3] 周晓虹.学术传统的延续与断裂——以社会学中的符号互动论为例.社会科学,2004(12):62-69

[4] Berger J,M urrayW ebster Jr.Expectations,status,and behavior∥Burke Peter J.Con tem porary Socia l Psychologica l Theories.Stanfo rd University Press,2006

[5] Cook Karen S.Expectations,Evaluations and Equity.Am erican Socio logica l Review,1975(3):372-388

[6] Correll Shelley J,R idgeway Cecilia L.Expectation States Theory∥John Delam ater.Handbook ofSocia l Psycho logy,K luwerA cadem ic/Plenum Pub lishers,2003

[7] Berger Joseph,Cohen Bernard P,M orris Zelditch Jr.StatusCharacteristics and Social Interaction.Am erican Sociologica lReview,1972(3):243-55

[8] ZelditchM o rris Jr.Theo riesof legitim acy∥John Jost,B rendaM ajo r the Psychology ofLegitim acy,New Yo rk:Cambridge University Press,2001:33-53

[9] Joan Butler Ford,M orris Zeld tich Jr.A testof the law of anticipated reactions.Socia l Psycho logy Quarterly,1988(2):164-71

[10] Law ler Edward J.Introduction of Cecilia R idgway:Recip ientof the 2005 Coo ley-M ead Award.Socia l Psychology Quarterly,2006(1):1-4

[11] R idgeway Cecilia L,Balkwell J.Group p rocess and the d iffusion of status beliefs.Socia l Psycho logy Quarterly,1997(1):14-31

[12] R idgeway Cecilia L.L inking Social Structure and Interpersonal Behavior:A Theoretical Perspective on Cultural Schem as and Social relations.Socia l Psycho logy Q uarterly,2006(1):5-16

[13] Robinson Dawn T,Sm ith-Lovin Lynn.A ffect Contro l Theo ry∥Bu rke Peter J.Con tem porary Socia l Psycho logica l Theories.Stanford University Press,2006

[14] Heise David R.SocialA ctions as the Contro lofA ffect.Behaviora l Science,1977(2):163-77

[15] Sm ith-Lovin Lynn.Introduction ofDavid R.Heise:Recip ientof the 1998 Coo ley-M ead Award.Socia l Psychology Quarterly,1999(1):1-3

[16] Robinson Dawn T.Introduction of lynn Sm ith-Lovin:Recip ientof the 2006 Coo ley—M ead Award.Socia l Psycho logy Quarterly,2007(2):103-105

[17] Sm ith-Lovin Lynn.Behavio ral Settingsand Imp ressions Form ed from Social Scenarios.Socia l Psychology Quarterly,1979(1):31-42

[18] Stets Jan E,Identity Theory∥Peter J.Burke,Con tem porary Socia l Psycho log ica l Theories.Stanfo rd University Press,2006

[19] 特纳.社会学理论的结构.邱泽奇,张茂元译.北京:华夏出版社,2006

[20] Burke Peter J.Identity p rocesses and social stress.Am erican Socio logica lReview,1991(6):836-49

[21] Burke Peter J,ReitzesDonald C.An identity theory app roach to comm itm ent.Socia l Psychology Quarterly,1991(3):239-51

[22] Cook Karen S,Em erson R ichardM.Power,equity and comm itm ent in exchange networks.Am erican Socio log ica l Review,1978(October):721-39

[23] Cook Karen S,Eric R ice.Social Exchange Theo ry∥Handbook ofSocia l Psycho logy,New York:KluwerA cademic/Plenum Pub lishers,John Delam ater,2003

[24] Yam agishi Toshio,Cook Karen S.Generalized exchange and social dilemm as.Socia l Psychology Q uarterly,1993(4):235-48

[25] Law ler Edward J,Jeongkoo Yoon.Comm itm ent in Exchange Relations:Testof a Theory of RelationalCohesion.A-m erican Socio logica l Review,1996(1):89-108

[26] Law ler Edward J.The affect theo ry of socialexchange∥Burke Peter J.Con tem porary Socia l Psycho logica l Theories.Stanford University Press,2006

[27] Law ler Edward J.M icro SocialO rders.Socia l Psychology Quarterly,2002(1):4-17

[28] 方文.学科制度和社会认同.北京:中国人民大学出版社,2008

[29] 方文.欧洲社会心理学的成长历程.心理学报,2002(6):651-655

[30] DoiseW.Levels of Explana tion in Socia l Psycho logy.Cam bridge:Cam bridge University Press,1986

[31] M oscoviciSerge.Socia lRepresen ta tions:Explorations in Socia l Psychology,Gerard Duveen ed.Cam bridge:Po lity,2000:28

[32] Turner Jonathan H.The State of Theorizing in Socio logical Social Psychology∥Burke,Peter J.Con tem porary Socia l Psycho logica l Theories.Stanfo rd University Press,2006.

[33] 乐国安.对中国社会心理学学科制度建设的思考.赣南师范学院学报,2003(1):23-25

[34] 乐国安.20世纪80年代以来西方社会心理学新进展.暨南大学出版社,2004(10)

The Developm ent Vision of Amer ican Modern Social Psycho logy:Using the“Coo ley-Mead Award”as the Clue

Zhao Delei

The Coo ley-M ead Award isa lifetim e achievem entaward p resented by the Social Psychological Section ofAm erican Socio logicalA ssociation.The achievem entsof thesew innersare enough to rep resent the edge developm entsofAm erican socialpsycho logy to a certain extent.This artic le summ arized the theories and academ ic contributionsof the recent eleven w inners(1998-2008),and briefly introduced a seriesof theorieswhich have becom e relatively full-fledged,such as the expectation states theory,the status characteristic theory,the status construction theory,legitim acy theory,affect contro l theory,identity theory,power dependent theory,and affect theory of social exchange.These theories can be separated into different categories.Finally,the artic le exp lored the internal consistency of these theo ries in order to p rovide som e references and insp irations for the socialpsycho logy in China.

The Coo ley-M ead Award;Socialp sycho logical theo ry;Expectation states theo ry;A ffect con tro l theory;A ffect theory of social exchange

2010-04-11

赵德雷,北京大学社会学系博士研究生,邮编:100871。

(责任编辑:常 英)