朱载堉十二平均律《立均第九》释解辨析

2010-12-04张志庄

张志庄

(焦作师范高等专科学校 音乐系,河南 焦作 454001)

朱载堉十二平均律《立均第九》释解辨析

张志庄

(焦作师范高等专科学校 音乐系,河南 焦作 454001)

采用历史钩沉和资料对比分析的方法,评述了朱载堉《立均第九》之序言,周伶州鸠、京房、陈仲儒、王扑之均准理论;剖析了朱载堉取四家之说所涉人物、音乐论述等问题;说明和列举了朱载堉新制律准各弦定音、各徽位律名等;诠释了朱载堉《立均第九》的具体内容;得出了朱载堉制作的律准是世界上第一件建立在十二平均律理论基础上的弦乐器。

十二平均律;朱载堉研究;立均;律准

一、《立均第九》序言评述

“立均”一词出自《国语·周语》[1]132,其含意为确定一个八度之内应有的律数及音高,并涉及准器等。朱载堉《立均第九》的核心是十二平均律的具体实践,实践的结果是律准的制作。为实现其目的,朱载堉首先对三分损益法上下相生、至仲吕而穷、不能使十二管旋相为宫提出质疑,认为三分损益法算术不精是“惑于数而昧于声”[2]45。为构建密律立均及制作律准,朱载堉剖析了多家律历之法为己所用:

夫律之三分损益,上下相生,至仲吕而穷者,数使之然也。十二管旋相为宫者,音使之然也。数乃死物,一定而不易,音乃活法,圆转而无穷。音数二者,不可以一例论之也。周礼·礼运所言,深知此礼,但言其音,不及其数,是以通而无碍。殊不知古之圣人所以定律止于十二者,取诸自然之礼而已。苟不因自然之礼,而但以三分损益之法衍之,殆不止三百六十,虽至百千万亿,往而不返,终不能合还原之数,况于六十律哉!是皆惑于数而昧于声者也[2]45。

朱载堉所言三分损益法上下相生,是指从黄钟开始隔八下生林钟,林钟隔八上生太簇,太簇隔八上生南吕,至仲吕后而不能返回黄钟,其原因是用三分损益数计算生律之法。而十二管旋相为宫,其所用之法是以音为依据。数是死的,没有变化;音是活的,变幻无穷,所以音和数不可以同论。《周礼·礼运》[3]100深知此礼,只说音而不说数,所以通而无碍。汉朝以降,术数家、算学家多以数的方法来求音律,所以都不能使黄钟还原,如京房的六十律[4]、钱乐之的三百六十律[5]267等。古代圣人之所以定律止于十二,是取诸多的自然之礼数。而京房等不依据自然之礼数,以三分损益法往下推演,别说三百六十律,就是百千万亿律也不能循环还原,何况是六十律。为使十二平均律学说成立,朱载堉研究了历代律历乐志,思索黄钟还原的数度及理论根据。其自述曰:

臣常观仲吕黄钟之交,知声音有出于度数之外者。无射之商,夷则之角,仲吕之徵,夹钟之羽,若弹丝吹竹、击拊金石,声音至此流转自若也。然算家以仲吕求黄钟,殚其数不能合乎十七万七千一百四十七之算。有以倍数四因之者,则三分不尽二算,而亏数已多;有以正数四因之者,则亦有一算不行,且亏数且过半矣。三分不行之算既未有以处之,纪其余分终有不尽之处,持未定之算而谓之黄钟变律,又推以为林钟、太簇、南吕、姑冼、应钟之变。甚者讬名执始,不自信其为黄钟,从使人得以窥算数之涯涘,而黄钟流行诸律本无间断也。何承天、刘焯之徒,盖尝深讥京氏之失而矫正之,欲增林钟、太簇以下诸律之分,使至仲吕复生黄钟,循环无端,止于十二,以合天之大数,似以有见矣。但泥于十七万七千一百四十七之算,强使还原,故其所增之分出于人为附会之私,而非天成自然之理,是以不能取信于人。蔡元定既不取四家,却从杜佑之说,十二律外衍出六律,谓之变律。何也噫!声音之道,果是有理,则黄帝周公之圣,伶伦州鸠之贤,何故不言正变有十八律,特言十二律者,岂其智虑所不及耶?家语谓:五声六律十二管还相为宫。儒者不用孔子之说,反执著于术数小法,谓之明理可乎?蔡氏之谬,其与京、钱正彼相去五十、百步之间耳。新法所算之律,一切本诸自然之理,而后以数求合于声,非以声迁就于数也。尤恐后世不能取信,是故斟酌古法,更制均准之器,刻画分寸,考校声音,则算数之疏密,律吕之真伪,自可见矣。仅按均准之器盖有两种:有长一丈形如瑟者,有长六尺形如琴者,而皆十三弦也。然也有十二弦者,大予乐官均钟之木咸阳宫中璠玙之乐,皆律准之类也。臣尝考其同类而折中之,以为形如瑟者则未免有胶诮莫若形如琴者,贵其有一定之徽也。言准器者古有四人:周伶州鸠一也,前汉京房二也,后魏陈仲儒三也,后周王扑四也。各述其要略于此,使后世为之者知所损益云[2]46。

朱载堉对三分损益法算术不精以及黄钟不能还原问题的评述,是制作均准的理论依据。朱载堉在研究仲吕下生黄钟之法时,发现声音超出数和度之外,如无射之商、夷则之角、仲吕之徵、夹钟之羽,用以上各律为宫,所产生的商、角、徵、羽都是黄钟,这就是旋宫转均。用在乐器上,弹丝吹竹、击拊金石,声音到黄钟都能流转自如。然而,算学家以仲吕之数求黄钟,一直不能合于177 147之算。此数为黄钟积实之数,源于《史记·律书三》[6]1088,其算法以子(黄钟)为始数1,乘以丑(大吕)3得3,再乘以寅(太簇)3得9,一直到亥(应钟),共得177 147,即3的11次方积。有人以此数乘以2再乘以4后除以3,其结果是2除以3未除尽,与所求之数相差甚多;有人以此数直接乘以4再除以3,其结果还是达不到黄钟还原。三分损益法有除不尽之数,所以将不准之数称之为变黄钟,然后推出变林钟、变太簇、变南吕、变姑冼、变应钟,甚至将应钟所生之第十三律命名为执始。何承天[7]1124和刘焯[8]1830深知京房的失误而进行矫正,欲增加林钟、太簇以下各律的音分,使仲吕后能复生黄钟,循环无端,止于十二,以合于天之大数。此法看似有成功的可能,但他们却拘泥于177 147之算,有人为强使黄钟还原之嫌疑,所以不能取信于人。蔡元定[9]1135不用这四家之说,在十二律以外衍出六律,谓之变律。这是何故,声音自有其道理,如黄帝、周公之圣明,伶伦、州鸠之贤德,为什么不说正变十八律,而特言十二律,是他们的智慧达不到吗?《孔子家语》说,五声六律、十二管还相为宫。十二管是指十二律;还相为宫是指十二律轮流作均主和作宫。儒者不用孔子之说,反而执著于术数之法,这算明白事理吗?蔡元定十八律之谬与京房六十律、钱乐之三百六十律,正所谓五十步笑百步。新法所算之律,一切本着自然之理,然后以数求合于声,不以声迁就于数。但恐后人难以取信,所以斟酌古法,更新制作均准乐器,将尺寸刻在均准上,在均准上考校声音,使算术的疏密、律吕的真伪自然可见。均准之器共有两种,第一是长一丈形状如瑟者,第二是长六尺形状如琴者,但都是十三弦。当然,也有十二弦,后汉乐名大予乐官均钟之木(乐器名)、咸阳宫中的璠璵(乐器)之乐和律准之类相同。朱载堉通过考证其相同和不同而折中,认为型如瑟者未免有“胶柱之诮”(胶柱即将瑟的弦柱用胶粘牢不能调音),形如琴者则有一定的徽位。言准器者古代有四人:周伶州鸠是第一,前汉京房是第二,后魏陈仲儒为第三,后周王扑为第四。现各述其要略于此,为后世研究均准者明辨谁是谁非。

京房用三分损益法推算出六十律,钱乐之进一步衍生出三百六十律,他们为达到返回出发律作了不懈的努力。但朱载堉认为,三分损益法本身不合十二律自然之礼,所以朱载堉用“衍之益多而无用,徒欲附会于当期之日数”,对京房六十律进行了无情的批驳。朱载堉所论之目的是为十二平均律的诞生制造舆论,但对京房的批驳却有不妥之处:首先,京房是第一个从理论上发现用三分损益法使“仲吕不能还生黄钟”的律学家。其二,京房是第一个发现“竹声不可以度调”者,所以京房“故作准以定数”。其三,京房推算六十律的目的不仅仅是解决黄钟一律还原的问题。《后汉书·律历志》所记录的京房原文为:

建日冬至之声,以黄钟为宫,太簇为商,姑冼为角,林钟为徵,南吕为羽,应钟为变宫,蕤宾为变徵。此声气之元,五音之正也。故各一日。其余以次运行,当日者各自为宫,而商、徵以类从也。礼运篇曰“五声六律十二管还相为宫”,此之谓也。以六十律分期之日,黄钟自冬至始,及冬至而复,阴阳寒燠风雨之占生也。予以检摄群音,考其高下,苟非木之声,则无不有所合。《虞书》曰“律和声”,此之谓也[10]461。

这段话把京房发明六十律的目的讲得非常清楚,即要在六十律之内达到“自冬至始,及冬至而复”那样的“还相为宫”。这里的宫不是黄钟一个音,而是京房所列举的自黄钟至蕤宾所组成的一“均”(每均都有均主,均主皆为宫音)。由此可见,京房发明六十律的目的是为了从理论上解决音乐中周而复始的旋宫转调问题。其四,从京房六十律中可看出,最初生出的黄钟、太簇、姑冼、蕤宾、林钟、南吕、应钟七律,和其后第53次连续所生之色育、未知、南授、南事、谦待、白吕、分乌七律,每一对律之间的差数各为3.6(+)音分。这个音分数就是今天所说的京氏音差,京房称之谓“一日”。把京房分配在十二律之间的(黄钟-大吕、大吕-太簇……)日数相加,其序列依次为31天、30天,31天、30天……,正好是三分损益十二律中我们今天所说的大半音、小半音。其五,《后汉书·律历志》,清楚地讲明了六十律的来历和三分损益的计算方法。由此认为,京房的“一日”是借用称呼“京氏音差”的,十二月是借用称呼十二律的,并以大月、小月来说明大半音与小半音[10]466。因此,朱载堉所言京房“徒欲附会于当期之日数”是有失公允的。就此而言,京房在我国律学史上的贡献也是巨大的。钱乐之三百六十律的计算目的与京房相同,虽两人都未能使黄钟还原,但绝不是徒劳附会当期之日。“以仲吕求黄钟”是指算家用三分损益法,从仲吕隔八上生黄钟,但此法无法合于177 147之算,无法使黄钟还原。朱载堉通过大量的检测和计算,得出三分损益法有除不尽之数。所以,才对历代律历算学家进行无情的批驳,说他们“持未定之算而谓之黄钟变律,不自信其为黄钟”。朱载堉认为,用三分损益法不能返回出发律的原因是:其一,是三分损益算术不精所致,故不用三分损益,别造密律。其二,要使十二律循环无端,达到返回出发律之目的,不应该增加生律的次数,这是朱载堉构建十二平均律的思维基础。其三,朱载堉的律学思想有着时代的局限性,其局限之缘由是律制的大一统思维。因为朱载堉时代的人们不可能理解在世界范围内,在民族众多、音乐文化斑斓的泱泱大国,律制的多样性是必然的,是不可避免的,也是允许的。其四,朱载堉所言三分损益律不合自然之礼是有误的。三分损益律虽不能使黄钟还原,但却是自然律制,而十二平均律除八度合于自然之礼外,其余各律并非自然之律,而是一种人为的等比数列之礼的律制。其五,朱载堉认为,十二平均律在《周礼》中已有,只是没有数据计算的记载,或者说失传而已。此说法是朱载堉的托词,其实质是朱载堉在托古的帷幕下,表演了他震惊世界律学史的创新。

二、周伶州鸠均准

周伶州鸠:周为周朝,伶为乐官,州鸠为人名,周伶州鸠即周代的乐官州鸠。公元前520年,国君周景王倡导变法,欲铸无射律,乃就教于周伶州鸠,周伶州鸠为此对周景王讲述了大段的乐理。其文曰:

周景王将铸无射,问律于伶州鸠。对曰:律所以立均出度也。古之神瞽考中声而量之以制,度律均钟,百官轨仪,纪之以三,平之以六,成于十二,天之道也。律吕不易,无奸物也。大昭小鸣,和之道也。和平则久,久固则纯,纯明则终,终复则乐,所以成政也,故先王贵之,王曰:七律者何?凡神人以数合之,以声昭之,数合声和,然后可同也,故以七同其数,而以律和其声于是乎有七律。吴韦氏注曰:均者,均钟木,长七尺,有弦系之,以均钟者,度钟大小、清浊也。汉大予乐官有之。神瞽,古之乐正,知天道者也,死而为乐祖,祭于瞽宗,谓之神瞽。考,合也,谓合中和之声而量度之,以制乐也。均,平也。轨,道也。仪,法也。度律吕之长短以平其钟,和其声以立百事之道法也。故曰律、度、量、衡于是乎生也。纪之以三,天地人也,舜典曰“神人以和”是也。平之以六,谓六律也,上章曰律以平声是也。成于十二,十二律吕上下相生备也。天下之大数不过十二,故曰天之道也。王问七音之律,意谓七律为音器,用黄钟为宫,太簇为商,姑冼为角,林钟为徵,南吕为羽,应钟为变宫,蕤宾为变徵。凡合神人之乐,以数合之,谓取其七也。以声昭之,用律调音也。七同其数,律和其声,律有阴、阳、正、变之声也。考正曰均,本均钟之器,因以为名,其形盖如琴耳。中声,谓合乎度数也。大予二字本出纬书,汉以为乐名者也。百事道法,喻律之数。纪之以三,若每季三月之类。平之以六,若昼夜六时之类。成于十二者,四季而成一岁,凡十有二月,昼夜而成一日,凡十有二时。天之大数止于十二,故律吕相生其数亦然也。旧注以三为天地人,恐非[2]48。

吴韦氏是指三国时期吴国的韦昭[11]1075-1078(204-273年),他为《国语》作了现存的最早的注本。朱载堉引用《国语·周语》中的大段文字,目的是论述均准。“问律于伶州鸠”之“律”,主要是指钟律。“立均”是指音阶中各音的位置,并以标准音阶首音所应律名作为均名。“律所以立均出度”之“律”指的是六律、六吕(六律为阳,即黄钟、太簇、姑冼、蕤宾、夷则、无射;六吕为阴,即林钟、仲吕、夹钟、大吕、应钟、南吕);“出度”是指各律振动体的长度标准。“神瞽”为上古时期之乐官,古称乐正,能知天道,死后尊为乐祖。“考,合也”,是指用均准与各钟相较正合音,如不协和则再增减其度量,为奏乐之用。“度律均钟,百官轨仪”:“度律”指的是调准钟律,“均钟”意为调准钟律;“均”指的是平,“轨”指的是道,“仪”指的是法;其意为根据律度之长短,调和钟音,以和其声,定出各种行事之法则。朱载堉所引韦昭《国语》之注,详细地描述了均准之状(其体长七尺,上面有弦系之,其功能是调大、小钟之音准),指出了汉代主持大予乐官者有均准。“十二”指的是四季为一岁,一岁为十二个月,昼夜为一日,一日有十二个时辰;天最大的数止于十二,所以律吕相生之数也是十二。“天之道”是说天之大数不过十二。周景王又问七音是什么?其意是说以七律为音乐之器,比如以黄钟为宫(do)、太簇为商(re)、姑冼为角(mi)、林钟为徵(sol)、南吕为羽(la)、应钟为变宫(xi)、蕤宾为变徵(fa)。凡调和神与人的音乐,其数要相合,所以取七数。“以声昭之”,即用律调音也。“七同其数”是指七列、七同、七律。“律和其声”,指律有阴阳正变之声。“考证”叫均,是指均钟之器,即调整钟律的乐器。“中声”即合乎于数、度的声音,即和谐之声。“纪之以三”,韦氏旧注释解为三才,即天、地、人;朱载堉认为不一定对,将其释解为一季有三个月。“平之以六”,朱载堉解释为昼和夜各有六个时辰。“成于十二”,指的是十二律吕,阴吕上生、阳律下生,律娶妻而吕生子,阴阳相扶、上下相生,十二数齐备也。

周景王[1]132是周朝的君主,公元前520年倡导变法,铸无射钟[1]133。无射是十二律吕的第十一律,是周景王所铸之律中的第六律。钟上铭文系老子所撰,其内容为“示民规仪”之律令。铸前,周景王先问单穆公,单穆公反对。后问周伶州鸠,引文即周伶州鸠答语。朱载堉引文虽出自《国语·周语》,但由于朱载堉作了大段删节,对周伶州鸠所论述的和所引韦昭注释的内容均未讲清楚。但朱载堉意不在此,其论述的目的是:其一,为了制作新律准,引文只围绕立均主题而论。其二,文中“神人以和”虽出自《尚书·舜典》,但此句是朱载堉根据原注增添改动的,韦昭注无此语。其三,韦昭所释七律名称是我国古代文献中关于七声音阶阶名最早、最完整的记载。其四,朱载堉对“继之以三,平之以六,成于十二,天之道也”的释解,与韦昭之观点截然不同,朱载堉以天体运行规律释解三、六、十二更具科学性。

三、京房均准

第二位言均准的是汉代的京房,朱载堉所述大部分摘自《续汉书·律历志》,其中律吕相生之法及六十律生成之语多为京房之言。其文曰:

汉元帝时,郎中京房,字君明,知五声之音,六律之数。谓律相生之法,以上生下,皆三生二,以下生上,皆三生四,阳下生阴,阴上生阳,终于钟吕,而十二律毕矣。仲吕上生执始,执始下生去灭上下相生,终于南事。六十律毕矣。宓牺作易,纪阳气之初,以为律法。建日冬至之声,以黄钟为宫,太簇为商,姑冼为角,林钟为徵,南吕为羽,应钟为变宫,蕤宾为变徵。此声气之元,五音之正也。竹声不可以度调,故作准以定数。准之状如瑟,长丈而十三弦,隐间九尺,以应黄钟之律九寸,中央一弦,下有画分寸,为律清浊之节。夫截管为律,吹以考声,道之本也。术家以其声微而体难知,其分数不明,故作准以代之。准按画以求诸律,无不如数而应者矣。音声精微,宗之者解焉[2]49。

汉元帝刘奭[12]195(前75-前33年)在位时,著名的易学家、音律学家京房(本姓李,因推律自改其姓,定为京氏)开创了今文易学“京氏学”。京房的易学得之于焦延寿,其六十律之法亦师承焦延寿。《后汉书·律历志》曰:“元帝时,郎中京房知五声之音,六律之数。上使太子太傅玄成、谏议大夫章,杂试问房于乐府。房对:受学故小黄令焦延寿。”[4]2030由此可知,六十律生成之法并非京房所创,京房的作用是将此法推向社会。朱载堉引《后汉书·律历志》之文,言京房懂得五声之音和六律之数度,称律吕相生之法为:以上律生下律按三生二,以下律生上律按三生四,阳律下生阴律,阴律上生阳律,终于仲吕而十二律毕矣。仲吕继续上生产生得第十三律为执始,执始律下生十四律为去灭,上下相生,终止于南事,六十律毕矣。所谓三生二、三生四指的是三分损益法,阴、阳指的是阴吕阳律。宓牺即伏羲,“作易”指作易经八卦,“阳气之初”指的是农历十一月十五日左右。在冬至之时,产生宫音黄钟、商音太簇、角音姑冼、徵音林钟、羽音南吕、变宫应钟、变徵蕤宾,这是和气之初的声音,也叫元,是五音的正声。“竹声不可以度调,故作准以定数”,可理解为竹制的律管不能按计算的尺寸发出规范的音,所以需要制一种安弦的准器,通过计算弦长尺寸,发出规范的音。这说明京房发觉以长度算律时,管律不如弦律准确,其原因是管律的长度需要进行管口校正。这个重要现象,是京房第一个发现的。而律准的形状,《后汉书·律历志》有详细记载[4]:律准之形状像古琴,长一丈,十三弦,隐间为九尺,与黄钟九寸相应,正中央的一弦下刻画有分寸,为律高低所定得尺寸。截管为律,吹管与钟声相考证,此乃基本之法。术家以其声音微小,体积、周径等难以计算,以及管的各种数据不明确,作弦均准代替律管。弦均准声音明畅,分寸明显,容易达到准确高度,但弦准以缓急为音的高低,只有管可以与其相证。均准正中之弦,可定成黄钟音之高度,按文中所画尺寸求各律,则全与各律相应。其声音的准确精微,也非常清楚明了。

四、陈仲儒均准

第三位论均准的是北魏孝明帝时的陈仲儒[13]1892,他的均准之法源于京房,朱载堉对陈仲儒所造均准之尺寸、数据及定弦之法等作了详细的陈述。其文曰:

后魏孝明帝时,有陈仲儒者自江南归魏,颇闲乐事,请依京房立准以调八音。有司问仲儒,授自何师,出何典籍而云能晓。答曰:仲儒在江左之日,颇授琴,又尝览司马彪所撰续汉书,见京房准术,成数昭然。仲儒不量庸昧,窃有意焉。遂竭愚思,钻研甚久,虽未能测其机妙,至于声韵,颇有所得。夫立准者,本以代律,取其分数,调校乐器,则宫商易辨。若尺寸小长,则六十宫商相微浊,若分数微短,则六十徵羽类皆小清。语其大本,居然微异,至于清浊相宜,谐会歌管,皆得应和。虽积黍验气,取声之本,清浊谐会,亦须有方。若闲准意,则辨五声清浊之韵;若善琴术,则知五调调音之体。参此二途以均乐器,则自然应和,不相夺伦。如不练此,必有乖谬。仲儒以为调和乐器,文饰五声,非准不妙。若依按见尺作准,调弦缓急清浊可以意推耳。但音声精微,史传简略,旧志唯云准如瑟,十三弦,隐间九尺,以应黄钟九寸。调中一弦,令与黄钟相得。按画以求其声,遂不辨准须柱以为本。柱有高下,弦有粗细,余十二弦复应若为?分数既微,器宜精妙,其准面平直须如停水,其中弦一柱高下,须与二头临岳一等。移柱上下之时,不得离弦,不得举弦。又中弦粗细,须与琴宫相类。中弦须施轸如琴,以轸调声,令与黄钟一管相合。中弦下依数画出六十律清浊之节,其余十二弦须施柱如筝。又凡弦皆须预张,使临时不动,即于中弦按画一周之声度,著十二弦上。然后依相生之法,以次运行,取十二律之商徵,商徵既定,又依琴五调调音之法,以均乐器。其瑟调以宫为主,清调以商为主,平调以角为主,五调各以一声为主。然后错采众声以文饰之,方如锦绣。上来消息调准之方,并史文所略,出仲儒所思。若事有乖,此声则不和[2]50。

魏孝明帝神龟二年(519年),陈仲儒从江南投归魏,闲暇之时议论有关音乐之事,谈到了应该按照京房所制之均准来调整八音。在座的有司随即问仲儒,你是那位老师教授的,所说之法出自何典。陈仲儒回答说,我在江南的时候,比较喜欢教授古琴,又经常阅读司马彪所撰写的《续汉书》,看到了京房所作的均准之法和作均准的各种数据。所以,就悄悄地留心,钻研了许久。虽然我不能测出其机妙,但对于声音和均准颇有所得。他还说:立均准的目的是为了取代律,用律的分寸调校乐器则宫商容易分辨。若尺寸稍长,则六十律中的宫和商相对要低;若尺寸稍短,则六十律中的徵和羽之类的音则相对要高。虽然稍有差异,但与歌唱和各种管乐器之音皆应合。积黍验气,取声音之根本,须有一定方法。如有意测重准,则五声音韵高低清晰可辨;若善于弹琴,则知宫、商、角、徵、羽调音的本体方法。参照此二法,以均准为乐器,则自然应和,无相夺伦;如不照此法,必有差误。朱载堉评曰:仲儒认为调和乐器,校正五声,非准不可。若按照陈仲儒之尺寸作准,可以随意调整各弦的高低、缓急。《续汉书·律历志》只说均准形状像琴,共十三弦,隐间为九尺,以应合黄钟九寸,调准中间一弦与黄钟音高相等。按照准上所刻画之尺度求各律之声,不分辨架弦的码子,因为码子有高低、弦有粗细,十二弦复应各律,其数度微小,乐器又精妙,准的平面要求直平如水,其中弦柱的高低必须与临岳(架弦的横木)相等,调弦时移动码子不能离弦,不得举弦,中弦的粗细必须与七弦琴的宫音相同。以横木移动调音,与黄钟之管相合,中弦下依照数度刻画出六十律高、低之节,其余十二弦须有码子如古筝之状。另外,弦在调音之前要预张,使临时不动、不跑弦,即按照中弦所画尺度和音高,定准其他十二弦;然后按照律吕相生之法,依次运行,取十二律的商和徵;再依照琴的五调调声之法,以均准调乐器之音高。瑟调以宫音为主,清调以商音为主,平调以角音为主,五调各以一声为主,然后交错采众声与各律各乐器相校对。

陈仲儒的立均之法源于京房,其依据出自《续汉书》。“调和乐器,文饰五声,非准不妙”,与朱载堉“移柱上下之时,不得离弦,不得举弦”和“凡弦皆须预张,使临时不动”观点相同,朱载堉全盘吸收为己用。“中弦须施轸如琴、以轸调声”和“施柱如筝”以及“中弦下依数画出六十律清浊之节”等描述,也为朱载堉新制律准的具体制作提供了依据、方法和经验。

五、王扑均准论

王扑[14]2657生于唐天佑二年(915年),卒于五代后周显德六年(959年)。周世宗[15]显德年间(954-959年)曾任左谏大夫、枢密使等职。王扑律准及音乐论述载于《旧五代史·卷一百四十五·志七·乐志下》[16]1169。朱载堉引其文曰:

周世宗时,枢密使王扑上疏曰:臣闻乐作于心,成于物,声气既和,反感于人心者也。所假之物,大小有数,九者成数也。是以黄帝吹九寸之管,得黄钟之声,为乐之端也。半之,清声也,倍之,缓声也。三分其一以损益之,相生之声也。十二变而复黄钟,声之总数也,乃命之曰十二律。旋迭为均,均有七调,合八十四调。播之于八音,著之于歌颂。将以奉天地,事祖宗,和君臣,接宾旅,恢政教,厚风俗,以其功德之形容告于神明,俾百代之后知邦国之所由行者也。宗周而上,率由斯道,自秦而下,旋宫声废。泊东汉虽有大予丞鲍邺与之,亦人亡而音息,无嗣续之者。汉至隋垂十代,凡数百年,所存者黄钟之宫一调而已。十二律中唯用七声,其余五调谓之哑钟,盖不用故也。唐太宗有知人之明,善复古道,乃用祖孝孙、张文收考证雅乐,而旋宫八十四调复见于时,在悬之器,方无哑者。所以知太宗之道,与三五同功焉。逮乎伪梁后唐,历晋与汉,皆享国不远,未暇及礼乐。至于十二镈钟,不问声律宫商,但循环而击之,编钟,编磬徒悬而已。丝竹匏土仅七声,作黄钟之宫一调亦不和备,其余八十三调于是乎泯灭,乐之缺坏,无甚于今。陛下以臣曾学律历,宣示古今乐录,令臣讨论。臣虽不敏,敢不奉诏。遂依周法,以秬黍校定尺度,长九寸,虚径三分,为黄钟之管,与见在黄钟之声相应。以上下相生之法推之,得十二律管。以为众管至吹用声不便,乃作律准,十三弦,宣声长九尺,张弦各如黄钟之声。以第八弦六尺设柱为林钟,第三弦八尺设柱为太簇,第十弦五尺三寸三分设柱为南吕,第五弦七尺一寸三分设柱为姑冼,第十二弦四尺七寸五分设柱为应钟,第七弦六尺三寸三分设柱为蕤宾,第二弦八尺四寸四分设柱为大吕,第九弦五尺六寸三分设柱为夷则,第四弦七尺五寸一分设柱为夹钟,第十一弦五尺一分设柱为无射,第六弦六尺六寸八分设柱为仲吕,第十三弦四尺五寸设柱为黄钟之清声。十二声中旋用七声为均,惟均之主者为宫,徵、商、羽、角、变宫、变徵次焉。发其均主之声,归乎本音之律。七声迭应而不乱,乃成其调。均有七调,声有十二,均合八十四调。歌奏之曲,由之出焉[2]52。

公元959年正月,枢密使王扑(915-959年)奉诏详定雅乐十二管旋相之法[14]2657,并献上所造律准。朱载堉为紧扣乐律、律准等主题,所引王扑奏疏增删改动较多。其大意为:我听说音乐的起始是由人心产生的,人心的变动是由物造成的,声音与气相应和,反过来感于人心。所有之物皆有大小数度,九数是成数,所以黄帝吹的管为九寸,是黄钟之声。半黄钟是高八度黄钟(也叫清声),倍黄钟是低八度黄钟(也叫缓声),是相生之声。相生十二次而循环至黄钟,十二是声律的总数,因此名之为十二律。轮流作均,每均有七调,共八十四调。用八音演奏,加上歌唱,以祭祀天地,供奉祖宗,调和君臣,迎接宾客,恢复政教,纯正民风,以其功德通告于神灵,使百代以后知道邦国所作之事。从周朝往上、秦朝以下,旋宫转调之法已无,东汉虽然有大予乐官鲍业曾为之,但人亡音息,后继无人。汉代至隋数百年,所存只有黄钟为宫这一种调而已。十二律之中只用七声,其余五调叫作哑钟,其原因是不用之故。唐太宗有知人之明,善于恢复古乐,用祖孝孙[17]306、张文收[17]304考正雅乐,使旋宫八十四调重见天日及所挂乐器无哑音。所以,唐太宗的作为与三皇五帝的功德相同。后梁、后唐、后晋与后汉皆享国不远,没有顾及礼乐,至于十二镈钟不问声律宫商,但循环而击之,编钟、编磬只是摆设徒悬而已。丝制、竹制、匏制、土制乐器仅有七声,作黄钟之宫一调亦不和谐不齐备,其余八十三调于是乎泯灭,乐之缺失和破坏至今。陛下以我曾学律历,宣示古今乐录,令我讨论。我虽不聪明敏捷,怎敢不奉诏,遂依照周代之方法,以黑色巨大之黍排列校定尺度长九寸、直径三分为黄钟之管,与现在之黄钟之声相应。以三分损益上下相生之法推之,得十二律管,以为众管互吹而不方便,才作了律准。律准共十三弦,空弦长九尺,拧紧定弦如黄钟之声。以第八弦六尺设柱(码子)为林钟,第三弦八尺设柱(码子)为太簇,第十弦设柱五尺三寸四分设柱为南吕,第五弦七尺一寸三分设柱为姑冼,第十二弦四尺七寸五分设柱为应钟,第七弦六尺三寸三分设柱为蕤宾,第二弦八尺四寸四分设柱为大吕,第九弦五尺六寸三分设柱为夷则,第四弦七尺五寸一分设柱为夹钟,第十一弦五尺一分设柱为无射,第六弦六尺六寸八分设柱为仲吕,第十三弦四尺五寸设柱为高八度黄钟。十二声中用七声轮流作均,只用均主为宫音,徵、商、羽、角、变宫、变徵次之。弹奏均主之声,归乎于本音之律。七声循环相应而不乱,成为各调。每均有七调,每调有十二声,均合八十四调,唱和演奏的乐曲由此而出。

朱载堉所引王扑奏疏,涉及到了祖孝孙、张文收等音乐家,其中,张文收是贝州人,唐代贞观初年(627-649年)授协律郎,曾撰《新乐书》十二卷。据《新唐书》记载[17]303:“初,隋用黄钟一宫,惟击七钟,其五钟设而不击,谓之哑钟。唐协律郎张文收乃依古断竹为十二律,高祖命与祖孝孙吹调五钟,叩之而应,由是十二钟皆用。孝孙又以十二月旋相为六十声、八十四调。”

六、四家之说辨析

四家之说,虽有详略之不同,亦有是非之当辨,朱载堉评之曰:

伶州鸠乃先秦人物,三代遗制,盖尝见之。故所论律吕,纪之以三,平之以六,成于十二,注谓天之大数不过十二,此则至理之言,不刊之论。是知京、陈二家之准衍至于六十律,岂不謬哉!王扑用旋宫八十四调,而不取六十律之说,所谓十二变而复黄钟,声之总数命之曰十二律,兹则近乎正矣。但其准形如瑟,未免有胶柱之病。祥味京氏旧制,盖谓准状如琴。后人修史,不得其旨,见云隐间九尺而十三弦,遂妄改为瑟字。然彼画云中一弦,下有画,按画以求诸律,正犹琴之有徽,按徽以取声耳,实未尝言如琴之有柱也。葛稚川西京杂记云:咸阳宫中有琴,长六尺,安十三弦,三十六徽皆用七宝饰之,铭曰“璠玙之乐”。十三弦琴,自古有之,京氏制准,未必无据。是知汉志作状如瑟者,盖琴字之误也,陈仲儒、王扑遂真以为瑟矣。夫京氏谓“竹声不可以度调”,以其声微而体难知,分数不明。准声明畅易达,分寸又粗,然弦以缓急为清浊,非管无以定。陈仲儒谓弦须施轸,以轸调声,令与黄钟一管相合,凡弦须预张,使临时不动,此其为法精祥,亦皆不刊之论。但彼以中弦为黄钟,则清浊失序,不如王扑第一弦为黄钟,得声律之元也。独黄钟一弦之下有刻画,有莫若十二弦下普皆刻画,以取旋宫之律一百四十四声,尤为其便也。是故折衷四家之法,取其简要者别著新法云[2]54。

朱载堉对四家之说进行了详细点评:首先,肯定了周伶州鸠“成于十二”的律吕之论,并将此论定为“至理之言”。其次,朱载堉对京房、陈仲儒之律准作了客观评述。京房律准第五十三律其音分相差已经很小,但实用性却不尽人意,达不到黄钟还原之效果。第三,朱载堉对王扑律准“旋宫八十四调、十二变而复黄钟”之说给予了肯定,认为其说“兹近乎正矣”,但对王扑律准之形状却持否定的态度。朱载堉评曰:“其准形如瑟,未免有胶柱之病。”第四,朱载堉辨析了京房律准形状,认为京房律准其形如琴、其形如瑟之说是后人“不达其旨,见隐间九尺、十三弦”,而妄改琴字为瑟字。对京房律准“云中一弦下有画,按画以求诸律”表示赞同,认为中弦下刻画犹如“琴之有徽”。为证实京房律准如琴,又引西晋名医葛洪《西京杂记》佐证[18]1269-1271。朱载堉认为,汉志作状如瑟是琴字之误也,陈仲儒、王扑不辨真伪,真以为是瑟矣。第五,朱载堉将几家正确之说加以肯定和采用。京房是较早发现“竹声不可以度调”者,所以才提出律准以弦为之;陈仲儒提出“弦须施轸,以轸调声”,“弦须预张,使临时不动”。朱载堉评价曰:“此其为法精祥,亦皆不刊之论。”但对陈仲儒以中弦为黄钟之法提出疑义,认为这种排列会使“清浊失序,不如王扑以第一弦为黄钟,得声律之元也”。朱载堉将四家之说进行综合,将黄钟一弦下之刻画变为十二弦皆有刻画。

七、新制准器形状、尺寸数据

朱载堉的分析评述,意在倡导十二平均律及新制之律准。对所制律准有详细描述,其文曰:

新制准器,斲桐为之,其状似琴非琴,似瑟非瑟,而兼琴瑟二器之制。有岳有龈、有轸有足则类琴,无项无肩、无腰无尾却不类琴。首尾方直,底有二越则类琴。尾不下垂,弦不用柱,又不类瑟。故名曰均准,而非琴瑟也。面底通以黑漆髹之,其尺则依横黍之度,通长五十五寸,象天地之数也。龈岳间五十寸,象大衍之数也。首尾皆广八寸,象八风也。两端厚寸半,通足高三寸,象纪之以三也。两旁厚六分,象平之以六也。施十二弦,列十二徽,象成于十二也。龈高六厘,岳高六分,龈岳皆广五分,长八寸,象六律五声八音也。左右二越,圆径三寸,左至尾五寸,右至首一尺,象三五与一也。底面之木各厚四分,象四时也。藏律管于底内,自首端达于越。定弦之时,吹黄钟之声,以为准则也。额舌、轸足、护轸等制,大抵如琴,惟龙龈及焦尾颇与琴不同。其弦粗细与琴无异。以琴弦佳者两副作一副,首弦中弦单用,余皆双用焉。大弦外边有刻画,自岳至龙龈为九寸,每寸九分,每分九厘,拟九寸之律也。小弦外边亦有刻画,自岳至龈均为十寸,每寸十分,每分十厘,拟十寸之度也。各照新旧二率律度之数,横界相连凡二十四道。旧率之道以朱别之而无徽。新率之道以金别之而有徽。徽在脊之正中,形如芥子,宜小不宜大,与常琴之徽异焉者,恐侵朱道故也。群弦之下,金道之左凡四十四处,各镌律名。首字为识,字画皆饰以金,按画取声,与本律相同也。金道朱道之侧,近边细画新旧所算之数,使览者易晓也[2]55。

朱载堉律准形状似琴非琴,似瑟非瑟,用桐木砍、削而成,有岳山、有龙龈、有轸木、有腿。底部有两个发音圆孔,朱载堉称之为“越”。与琴不同的是无项、无肩、无腰、无尾;与瑟不同的是尾部不下垂,弦不用柱支撑。正面、底面均用黑漆刷匀,其数据依横黍十寸之尺计算。律准通长为五十五寸,像河图天地之数五十五;龙龈至岳山长五十寸,像大衍之数五十;首尾皆宽八寸,附会八风;两端厚一寸半,腿高三寸,附会“纪之以三”;两旁厚六寸,附会“平之以六”;装十二弦,列十二徽,附会“天之大数成于十二”;龙龈高六厘,岳山高六分,龙龈和岳山皆宽五分,长八寸,附会“五声六律八音”;底面左右两越(音孔)直径为三寸,左越至尾部为五寸,右越至首端为一尺,附会三皇五帝与一;底面之木各厚四分,附会“四时(四季)”。将律管从首端越插入藏在底部,定弦时吹黄钟之声为准则。额舌、轸足、护轸等工艺制作大致如琴,龙龈及尾部与琴不同。弦的粗细与琴弦相同,以最优质的琴弦两副作一副,第一弦和中弦单用,其余的双用。大弦外边有刻画,从岳山到龙龈均为九寸,每寸九分,每分九厘,以九寸之律尺定弦。小弦外边也有刻画,从岳山到龙龈均为十寸,每寸十分,每分十厘,以十寸之尺度定弦。新旧两种率律各依其数度排定,横界相连共二十四道。旧率(九寸)之道以朱红色以示区别但无徽位。新率之道镶上金以示区别,有徽位;徽位排定在脊的正中,形状如芥菜子一样,与常用琴之徽相异。群弦下金道之左四十四处,各镌刻律名。以律名的第一个字为标记,所刻字和画皆以金装饰,按画取声,与本律相同。金道、朱道之侧,近边上详细写上新旧所算之数,使观者容易看懂。

八、新制律准用弦、定弦、按弦

(一)用 弦

朱载堉新制律准所用之弦均为古琴之弦,第一弦用琴之一弦,第二、三弦用琴之二弦,第四、五弦用琴之三弦,第六弦用琴之四弦,第七、八弦用琴之五弦,第九、十弦用琴之六弦,第十一、十二弦用琴之七弦。

(二)新制律准定弦方法

第一弦散声黄钟,第二弦散声大吕,以下类推。朱载堉记为[2]57:

第一弦按第一徽,合黄钟,其散声为黄钟。第二弦按第二徽,合黄钟,其散声为大吕。第三弦按第三徽,合黄钟,其散声为太簇。第四弦按第四徽,合黄钟,其散声为夹钟。第五弦按第五徽,合黄钟,其散声为姑冼。第六弦按第六徽,合黄钟,其散声为仲吕。第七弦按第七徽,合黄钟,其散声为蕤宾。第八弦按第八徽,合黄钟,其散声为林钟。第九弦按第九徽,合黄钟,其散声为夷则。第十弦按第十徽,合黄钟,其散声为南吕。第十一弦按十一徽,合黄钟,其散声为无射。第十二弦按十二徽,合黄钟,其散声为应钟。

(三)各徽位按弦谱[2]59-70

(1)第一徽按弦谱。

按第一弦为黄钟,与本弦散声应。按第二弦为大吕,与本弦散声应。按第三弦为太簇,与本弦散声应。按第四弦为夹钟,与本弦散声应。按第五弦为姑冼,与本弦散声应。按第六弦为仲吕,与本弦散声应。按第七弦为蕤宾,与本弦散声应。按第八弦为林钟,与本弦散声应。按第九弦为夷则,与本弦散声应。按第十弦为南吕,与本弦散声应。按第十一弦为无射,与本弦散声应。按第十二弦为应钟,与本弦散声应。

(2)第二徽按弦谱。

按第一弦为应钟,与第十二弦散声应。按第二弦为黄钟,与第一弦散声应。按第三弦为大吕,与第二弦散声应。按第四弦为太簇,与第三弦散声应。按第五弦为夹钟,与第四弦散声应。按第六弦为姑冼,与第五弦散声应。按第七弦为仲吕,与第六弦散声应。按第八弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第九弦为林钟,与第八弦散声应。按第十弦为夷则,与第九弦散声应。按第十一弦为南吕,与第十弦散声应。按第十二弦为无射,与第十一弦散声应。

(3)第三徽按弦谱。

按第一弦为无射,与第十一弦散声应。按第二弦为应钟,与第十二弦散声应。按第三弦为黄钟,与第一弦散声应。按第四弦为大吕,与第二弦散声应。按第五弦为太簇,与第三弦散声应。按第六弦为夹钟,与第四弦散声应。按第七弦为姑冼,与第五弦散声应。按第八弦为仲吕,与第六弦散声应。按第九弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第十弦为林钟,与第八弦散声应。按第十一弦为夷则,与第九弦散声应。按第十二弦为南吕,与第十弦散声应。

(4)第四徽按弦谱。

按第一弦为南吕,与第十弦散声应。按第二弦为无射,与第十一弦散声应。按第三弦为应钟,与第十二弦散声应。按第四弦为黄钟,与第一弦散声应。按第五弦为大吕,与第二弦散声应。按第六弦为太簇,与第三弦散声应。按第七弦为夹钟,与第四弦散声应。按第八弦为姑冼,与第五弦散声应。按第九弦为仲吕,与第六弦散声应。按第十弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第十一弦为林钟,与第八弦散声应。按第十二弦为夷则,与第九弦散声应。

(5)第五徽按弦谱。

按第一弦为夷则,与第九弦散声应。按第二弦为南吕,与第十弦散声应。按第三弦为无射,与第十一弦散声应。按第四弦为应钟,与第十二弦散声应。按第五弦为黄钟,与第一弦散声应。按第六弦为大吕,与第二弦散声应。按第七弦为太簇,与第三弦散声应。按第八弦为夹钟,与第四弦散声应。按第九弦为姑冼,与第五弦散声应。按第十弦为仲吕,与第六弦散声应。按第十一弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第十二弦为林钟,与第八弦散声应。

(6)第六徽按弦谱。

按第一弦为林钟,与第八弦散声应。按第二弦为夷则,与第九弦散声应。按第三弦为南吕,与第十弦散声应。按第四弦为无射,与第十一弦散声应。按第五弦为应钟,与第十二弦散声应。按第六弦为黄钟,与第一弦散声应。按第七弦为大吕,与第二弦散声应。按第八弦为太簇,与第三弦散声应。按第九弦为夹钟,与第四弦散声应。按第十弦为姑冼,与第五弦散声应。按第十一弦为仲吕,与第六弦散声应。按第十二弦为蕤宾,与第七弦散声应。

(7)第七徽按弦谱。

按第一弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第二弦为林钟,与第八弦散声应。按第三弦为夷则,与第九弦散声应。按第四弦为南吕,与第十弦散声应。按第五弦为无射,与第十一弦散声应。按第六弦为应钟,与第十二弦散声应。按第七弦为黄钟,与第一弦散声应。按第八弦为大吕,与第二弦散声应。按第九弦为太簇,与第三弦散声应。按第十弦为夹钟,与第四弦散声应。按第十一弦为姑冼,与第五弦散声应。按第十二弦为仲吕,与第六弦散声应。

(8)第八徽按弦谱。

按第一弦为仲吕,与第六弦散声应。按第二弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第三弦为林钟,与第八弦散声应。按第四弦为夷则,与第九弦散声应。按第五弦为南吕,与第十弦散声应。按第六弦为无射,与第十一弦散声应。按第七弦为应钟,与第十二弦散声应。按第八弦为黄钟,与第一弦散声应。按第九弦为大吕,与第二弦散声应。按第十弦为太簇,与第三弦散声应。按第十一弦为夹钟,与第四弦散声应。按第十二弦为姑冼,与第五弦散声应。

(9)第九徽按弦谱。

按第一弦为姑冼,与第五弦散声应。按第二弦为仲吕,与第六弦散声应。按第三弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第四弦为林钟,与第八弦散声应。按第五弦为夷则,与第九弦散声应。按第六弦为南吕,与第十弦散声应。按第七弦为无射,与第十一弦散声应。按第八弦为应钟,与第十二弦散声应。按第九弦为黄钟,与第一弦散声应。按第十弦为大吕,与第二弦散声应。按第十一弦为太簇,与第三弦散声应。按第十二弦为夹钟,与第四弦散声应。

(10)第十徽按弦谱。

按第一弦为夹钟,与第四弦散声应。按第二弦为姑冼,与第五弦散声应。按第三弦为仲吕,与第六弦散声应。按第四弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第五弦为林钟,与第八弦散声应。按第六弦为夷则,与第九弦散声应。按第七弦为南吕,与第十弦散声应。按第八弦为无射,与第十一弦散声应。按第九弦为应钟,与第十二弦散声应。按第十弦为黄钟,与第一弦散声应。按十一弦为大吕,与第二弦散声应。按十二弦为太簇,与第三弦散声应。

(11)第十一徽按弦谱。

按第一弦为太簇,与第三弦散声应。按第二弦为夹钟,与第四弦散声应。按第三弦为姑冼,与第五弦散声应。按第四弦为仲吕,与第六弦散声应。按第五弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第六弦为林钟,与第八弦散声应。按第七弦为夷则,与第九弦散声应。按第八弦为南吕,与第十弦散声应。按第九弦为无射,与第十一弦散声应。按第十弦为应钟,与第十二弦散声应。按第十一弦为黄钟,与第一弦散声应。按第十二弦为大吕,与第二弦散声应。

(12)第十二徽按弦谱。

按第一弦为大吕,与第二弦散声应。按第二弦为太簇,与第三弦散声应。按第三弦为夹钟,与第四弦散声应。按第四弦为姑冼,与第五弦散声应。按第五弦为仲吕,与第六弦散声应。按第六弦为蕤宾,与第七弦散声应。按第七弦为林钟,与第八弦散声应。按第八弦为夷则,与第九弦散声应。按第九弦为南吕,与第十弦散声应。按第十弦为无射,与第十一弦散声应。按第十一弦为应钟,与第十二弦散声应。按第十二弦为黄钟,与第一弦散声应。

九、按徽谱表

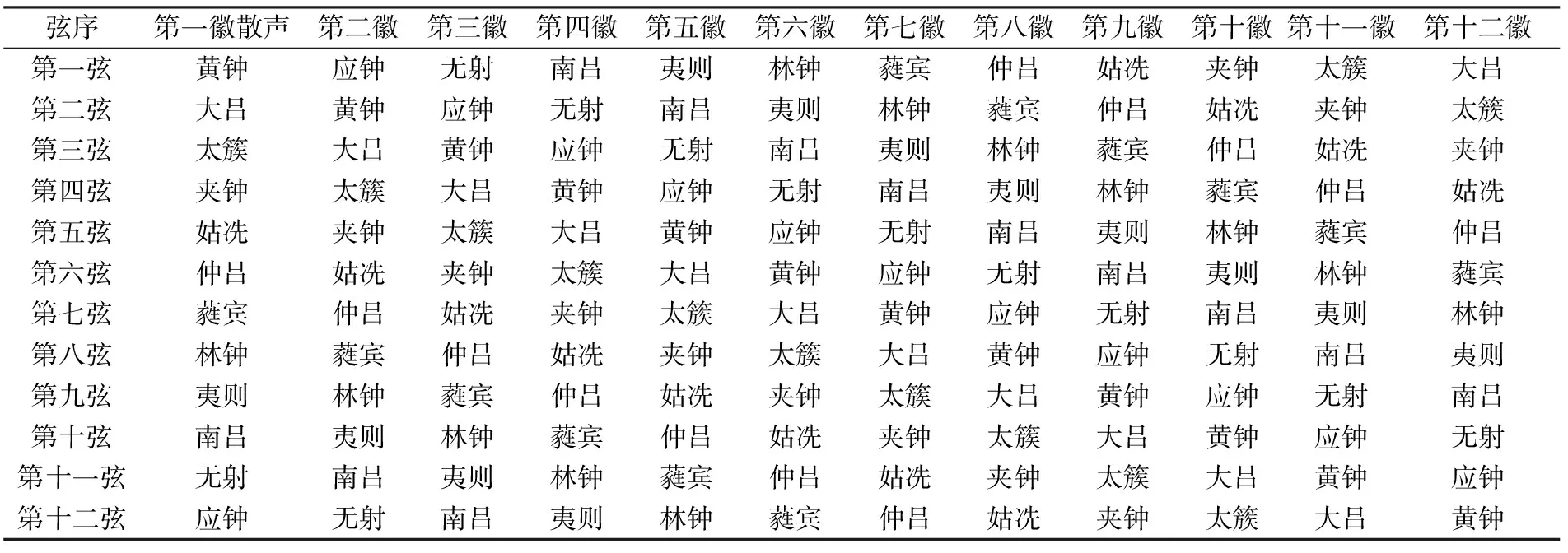

根据朱载堉新制律准按弦谱,特制按徽谱表(表1)。

十、结 语

朱载堉《立均第九》的目的是制作新律准,新律准的制作过程又是十二平均律的具体实践过程,但律准的制作又是为证明十二平均律的合理性。因此,旋宫法如果没有十二平均律理论的支撑只能是一种空想,而十二平均律理论如果不付诸旋宫实践也不过是一种空论。纵观新律准器之功能,可用于调试各类乐器之音准,能旋宫八十四声转六十调(朱载堉旋宫琴谱“中”、“凡”两音级有声无调,十二律旋宫得八十四声,其余二十四声不能立调)。如果按徽取声,即可演奏乐曲。由此可以肯定,律准是世界上第一件建立在十二平均律理论基础上的弦乐器,它对于那些认为朱载堉有理论而没有实践的谬论是一有力的驳斥。朱载堉取京房、陈仲儒、王扑律准之长,制作出符合客观实际的新律准,是对世界音乐发展的巨大贡献。朱载堉对律学史上的重要人物京房等人的评述,其目的是汲取一切有益于新律及新律准制作的经验,扫除一切他认为妨碍新律及新律准制作的障碍。由于他坚持以密律为绝对标准而衡量一切,所以他不能客观地评述前人的历史性成就,尤其是对京房、钱乐之以及对三分损益法的评述,有点偏激过甚,这也可能是智者千虑中的一失吧。

表1 按徽谱

[1] 上海师院古籍整理组.国语[M].韦昭,注.上海:上海古籍出版社,1978.

[2] 朱载堉.律学新说[M].北京:人民音乐出版社1986.

[3] 许嘉璐.文白对照十三经·周礼[M].广州:广东教育出版社,1995.

[4] 范晔.后汉书 [M].北京:中华书局,2000.

[5] 魏征,令狐德棻,长孙无忌,等.隋书 [M]. 北京:中华书局,2000.

[6] 司马迁.史记[M].北京:中华书局出版,2000.

[7] 沈约,何承天,苏宝生,等.宋书[M].北京:中华书局,2000.

[8] 刘焯,李延寿.北史 [M].北京:中华书局,2000.

[9] 脱脱,阿鲁图,欧阳玄,等.宋史[M].北京:中华书局,2000.

[10] 陈应时.中国乐律学探微[M].上海:上海音乐学院出版社,2004.

[11] 陈寿.三国志·吴书[M].北京:中华书局,2000.

[12] 班固.汉书[M].北京:中华书局,2000.

[13] 魏收.魏书 [M].北京:中华书局,2000.

[14] 张廷玉,万斯同,王鸿绪,等.明史[M].北京:中华书局,2000.

[15] 令狐德棻,陈叔达,庾俭,等.周书[M].北京:中华书局,2000.

[16] 薛居正,卢多逊,扈蒙,等.旧五代史[M].北京:中华书局,2000.

[17] 欧阳修,宋祁,范镇,等.新唐书 [M].北京:中华书局,2000.

[18] 房玄龄,褚遂良,许敬宗,等.晋书[M].北京:中华书局,2000.

AnalysisofZhuZaiyu’sLiJunDiJiuinTwelve-ToneEqualTemperament

ZHANGZhi-zhuang

(MusicDepartment,JiaozuoTeachersCollege,Jiaozuo454001,Henan,China)

By the comparative analysis of the historical anecdotes and researches, the paper reviews Zhu Zaiyu’s preamble toLiJunDiJiu, points out it is Zhoujiu, a music official in Zhou danysty, Jing Fang, Chen Zhongru, Wang Pu who had provided their Junzhun theory, and analyzes the people, music and other issues involved in Zhu Zaiyu’s description of the four statements; It describes and exemplifies Zhu Zaiyu’s ideas of equal temperament and explaines theLiJunDiJiuexactly. It is believed that Zhu Zaiyu’s Lüzhun is the first stringed instrument in the world, which was established on the theoretical foundation of the Twelve-Tone Equal Temperament .

Twelve-Tone Equal Temperament; researches on Zhu Zaiyu;Lijun; Lüzhun

2009-10-27

张志庄(1955-),男,河南焦作人,教授,从事音乐教学和音乐理论研究。

E-mail:zhangzhizhuang321@163.com

J8

A

1673-9779(2010)01-0118-11

[责任编辑 杨玉东]