热引发的润湿性转换机理研究

2010-11-16编译侯冠中中国海洋石油监督监理技术公司

编译:侯冠中 (中国海洋石油监督监理技术公司)

侯秀兰 (阿什卡集团)

康云 (胜利油田临盘采油厂地质所)

审校:刘志波 (中国石油大学 (北京)石油天然气工程学院)

热引发的润湿性转换机理研究

编译:侯冠中 (中国海洋石油监督监理技术公司)

侯秀兰 (阿什卡集团)

康云 (胜利油田临盘采油厂地质所)

审校:刘志波 (中国石油大学 (北京)石油天然气工程学院)

润湿性是共存于一个系统的一个流体在另一个流体存在时润湿固体表面的相对趋势。油湿岩石大部分是裂缝性碳酸盐岩地层,如果岩石润湿性改变,通过自然的渗吸其采油效率就能得到改进。在这一研究中,用接触角测量结果来研究在原油中和暴露于蒸汽中的老化时间对方解石、云母、石英和玻璃表面润湿性的影响。同时研究了用不同的溶剂冲洗老化的表面对润湿性的影响,用此来检查在这项工作中使用的方法和接触角测量过程的准确性。当在原油中老化的矿物表面暴露于蒸汽时,观察到润湿性转换的不同结果。石英、方解石和玻璃表面恢复到它们原来的水湿度,而云母表面显示向增加的油湿状态变化的趋势。在这些试验过的矿物中,当暴露于蒸汽中时方解石表面的润湿性转换最小。同样,应用玻璃微模型研究注蒸汽和热水对润湿性的影响。在微模型中的流体分布和残余油饱和度,当注入蒸汽和热水时润湿性向水润湿变化。

润湿性 润湿转换 热采 蒸汽 接触角

1 引言

润湿性是从非常规的和衰竭的石油资源中增加采油量的关键机理。在非裂缝性岩石中,从一个很强的润湿状态到一个适当的润湿状态 (中和的润湿性)的润湿性的改变导致更多的采油量。另一方面,由于毛细管渗吸作用的水进入到裂缝性岩石的基质,防止了油再渗吸进入相邻的基质,因此,向更多水湿度的润湿性转换导致更高的采油量。在这种观点中,如果润湿性人工地改变到适合的取决于采油过程特性的状态,将会采出更多的油。

通过使用常规的提高采收率过程如热采,润湿性转换是一个可行的方案,不过应当精确地了解改变的机理。热引发的润湿性转换是几个研究的核心,但是许多年来仍然是个难题。然而,关于温度对润湿性的影响仍然是不确定的:对温度引发的润湿性转换是如何变化的不完全了解。Ayatollahi等人根据实验显示认为,在这些不同技术性能中,由热力采油方法引发的润湿性转换是主要原因。Rao认为,在许多事例中,在较高的温度下砂岩变得更为油湿而大部分碳酸盐岩倾向于显示水润湿特性。Al-Hadhrami和Blunt同意Rao的看法,并得出结论:温度的增加导致更多的水润湿的碳酸盐岩。他们指出,在中东裂缝性碳酸盐岩储层的基质中,由毛管压力截留的油的总量是相当大的。通过实验对比,贝雷砂岩和硅藻岩由于热力采油温度的增加可引起水润湿。

除了怀疑温度对润湿性影响外,在高的温度下润湿性改变的机理仍然是高深莫测的。对润湿性转换机理比较好地了解,可清楚地解决许多现存的关于全过程的问题。得到广泛认可的是,最初水润湿的岩石表面到油湿状态的润湿性转换的发生是通过长期的有机碳水化合物的沉淀,这些矿物与原油和盐水相接触。储集岩的润湿性取决于吸附在岩石表面原油的极性组成。转换主要通过四个不同的机理:①极性的交互作用 (极性有机分子的吸附作用);②表面沉淀 (主要是沥青质);③酸基的交互作用 (表面的电荷);④离子结合 (盐水中的多价离子)。每一种机理都有其特有的影响,并且都在特定的条件下出现。同时也发现每一种机理的润湿性转换取决于原油盐水的组成、老化时间、温度和压力。沥青质是天然的馏分,在芳香族溶剂中是可溶解的,但不能在parrafine中溶解。从有机分子到吸附在矿物表面的沉淀物的趋势可能在升高的温度下改变,并且这些分子可能会从表面分开,这将再次引起润湿性转换到或多或少最初的水润湿的状态。对于没有有机液相存在的润湿性转换也有报道。对砂岩和硅藻岩的其他建议是,油湿的细小的分离向水润湿的润湿性转换。他们认为,形成于矿物表面和吸附的烃类之间的复杂分子是稳定的,并且其解吸附作用实际上是不可能的。

热力提高采收率方法的成功应用需要精确地了解润湿性向水湿状态的反转机理。不同的矿物表面润湿性转换机理是本项研究的主题。对云母、方解石、石英和玻璃表面由于在原油中老化的时间和温度而发生的润湿性转换进行了观察试验。另外,对在原油 (油湿的)中老化和热力处理 (水湿的)的模型,在不同的玻璃微模型中仔细监测流体分布。

2 润湿性的实验测定资料和方法

使用不同的方法来预测一个系统的表面润湿性。这里根据实验使用接触角测量来研究润湿性及其变换,这是众所周知的精确方法。

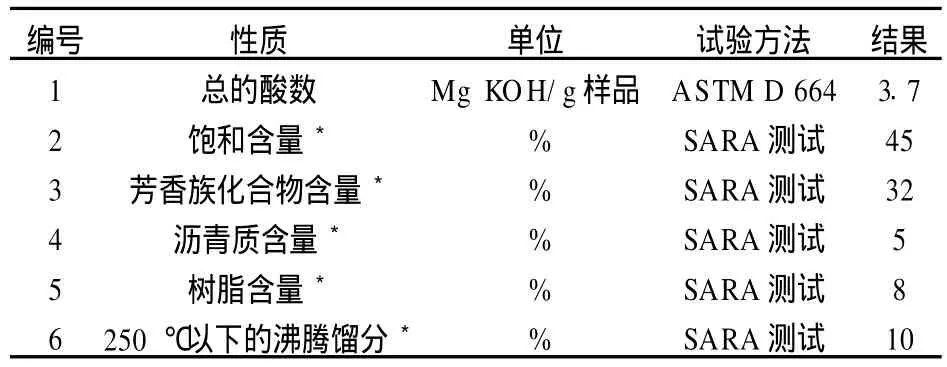

在本项研究中,用地方矿物公司的薄玻璃滑板、光滑新鲜的方解石、云母和石英表面作为固相。这里使用的矿物是用于接触角测量的薄表面,它们大体上代表了普通储集岩组成。把蒸馏水、甲苯、正癸烷、煤油和环己烷当作溶剂和参考介质进行接触角测量。伊朗陆上储层的原油用于老化和润湿性转换诱导。原油的属性如表1所示。

表1 原油的酸性和SARA组分

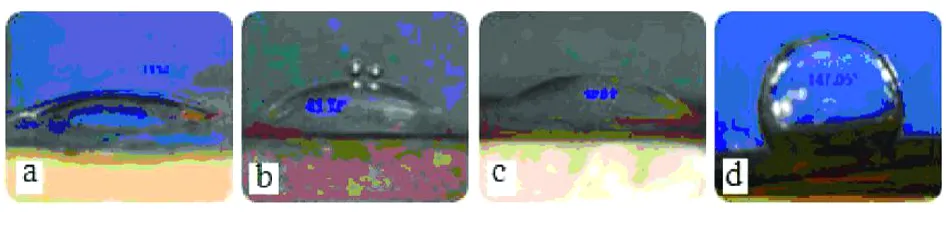

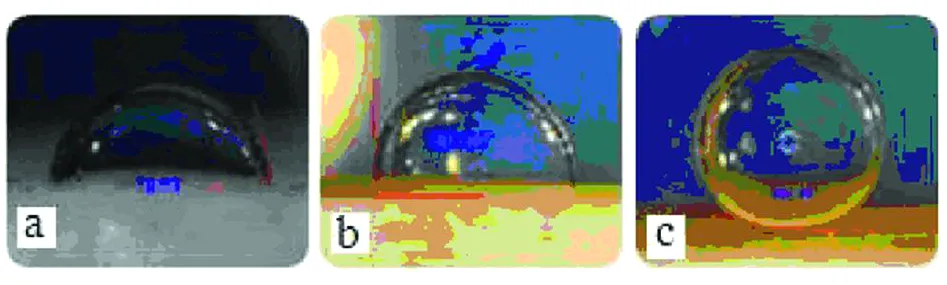

为了测量接触角,在一个小的玻璃容器中放置矿物样品,容器中充满了煤油,然后在样品上滴一滴蒸馏水。当液滴在矿物表面稳定后,通过精密的电子显微镜测量三个相 (蒸馏水、煤油和矿物表面)之间的接触角 (图1)。在实验过程中,研究老化时间、溶剂类型和暴露于蒸汽对表面润湿性的影响。为了检验多孔介质接触角测量的结果,在二维玻璃微模型中检测不同状态下的流体分布。

3 结果和讨论

3.1 老化时间对润湿性的影响

为了研究老化时间对润湿性的影响,在大气压和80℃条件下把新鲜的矿物样品在原油中浸泡不同的时间 (1、7、15和31天)。在老化过程的最后阶段,用环己烷小心地冲洗样品10 s,其后测量蒸馏水/煤油/矿物的接触角。老化时间对方解石、玻璃、云母和石英样品润湿性的影响如图2~图5所示。注意,在清洗过程中环己烷不能冲洗表面的沉淀物和吸附的分子,主要去掉表面水湿的液体。如图中所示,老化时间的增加导致矿物油湿特性的增加。由于样品浸泡在原油中离开了水膜,在老化过程中要求润湿性转换的两个机理:极性的交互作用和表面沉淀。由图2~图5可知,在原油中老化15天后,发现接触角增加显著,最有可能的原因是润湿性转换机理的变化。

图1 接触角测定仪器

图2 老化时间对方解石润湿性的影响

图3 老化时间对玻璃润湿性的影响

图4 老化时间对云母润湿性的影响

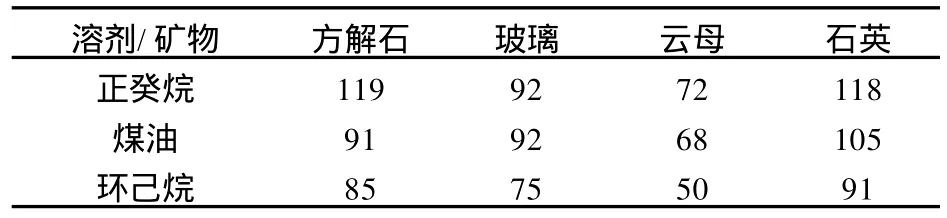

3.2 溶剂对润湿性的影响

为了接触角的精密测量,用环己烷小心地冲洗样品以洗掉表面残留的液体。也用正癸烷来沉淀固体表面含水原油膜中残留的沥青质。另外,在接触角测量中必须研究作为参考油相——煤油的影响。对分别用环己烷、正癸烷和煤油冲洗的样品,测量水-煤油的接触角。接触角测量结果如表2所示,说明了每个溶剂对老化表面的影响。先前部分的结果显示,在原油中老化7天以后的样品大部分是中性润湿或弱水湿的。与用环己烷冲洗的表面相比,用正癸烷和煤油冲洗的样品测量的接触角显示较强的油湿状态,表明在7天老化过程中极性的交互作用是润湿性转换的主要机理。用环己烷小心地冲洗表面这个过程,有助于处理在每一阶段用煤油作为油相的接触角测量。

表2 溶剂对不同老化矿物接触角的影响示例

图5 老化时间对石英润湿性的影响

3.3 蒸汽对润湿性的影响

润湿性转换是热力提高采收率方法的一个重要方面,然而变换的过程和程度对采油方案的成功与失败起着重要的作用。例如,一个向更强的油湿状态变化的不理想的润湿性转换将降低热采方法的降黏效果,热采方法通过岩石孔隙里面毛细管对残余油滴进行截留。对不同样品研究热采方法下的矿物表面的润湿性转换。老化的样品首先要用溶剂冲洗,然后暴露于大气压下120℃的蒸汽中50 min,接着在样品冷却到室温后测量水-煤油的接触角。

接触角测量的结果如表3~表5所示。在新鲜的和老化的 (浸泡原油15天)样品暴露于蒸汽后,用环己烷和煤油冲洗它们的结果显示润湿性恢复。结果同时也显示,当通过表面沉淀来改变润湿状态时,由于在热采方法中洗去表面沉淀的沥青质,由此蒸汽能够反转转换路线变向水润湿的。研究结果也显示,至少对于这里研究的四个不同的表面 (方解石、玻璃、云母和石英)来说,不管矿物是何类型这个机理都会发生。

当用甲苯冲洗老化样品时,得到了除云母表面外的同样的结果 (表6)。云母样品的结果显示,当老化的云母样品暴露于蒸汽时它的润湿性向亲油方向变化。云母表面的复合层状结构和高的吸附容量可以认为是这个观察的主要原因。

表3 蒸汽对用环己烷冲洗的矿物样品润湿性的影响

表4 蒸汽对用正癸烷冲洗的矿物样品润湿性的影响

表5 蒸汽对用煤油冲洗的矿物样品润湿性的影响

表6 蒸汽对用甲苯冲洗的矿物样品润湿性的影响

3.4 微模型实验

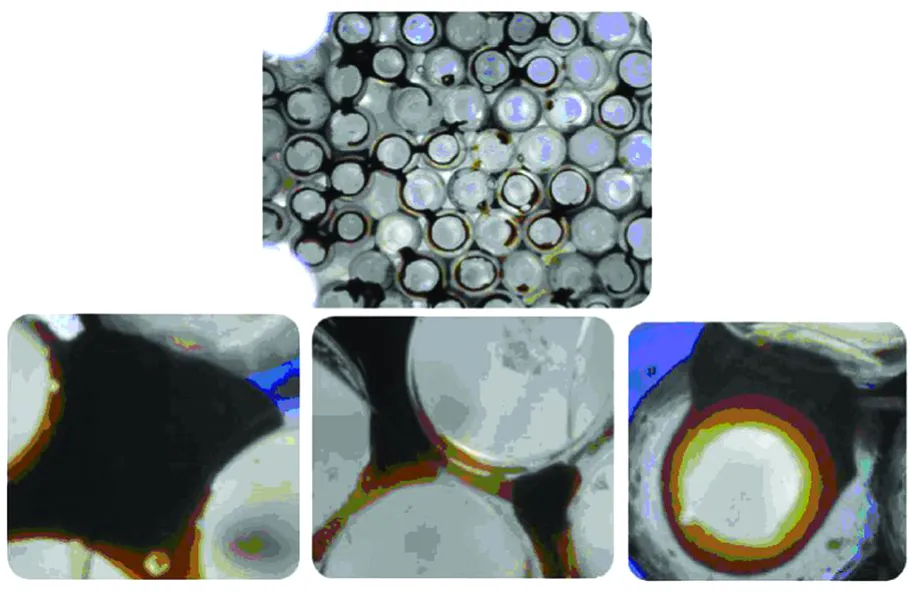

图6 水润湿的微模型中残余油的分布

图7 油湿的微模型 (老化15天)中残余油的分布

均一的玻璃微模型最初装满了盐水,然后用油代替盐水在原生水状态建立初始的油,接着用水驱微模型直至如图6所示的残余油饱和度。残油滴和油水的分布归因于用于微模型的玻璃样品的强的水湿度。在原油中老化15天的微模型具有同样的结果 (图7),末端的润湿性转换向油湿性变化。把未饱和的老化模型暴露于蒸汽来研究蒸汽对润湿性的影响,并预测在热处理的多孔介质中油和水的饱和度分布。当模型暴露于蒸汽中,润湿性恢复到原始湿度的程度如图8所示。原始湿度在接触角测试中已经显示。

图8 注蒸汽后油湿微模型中残余油的分布

4 结论

研究了作为热力提高采收率方法的注蒸汽对不同矿物表面润湿性转换的影响。老化时间和老化状态的结果是首要考虑的,并且通过用选定的溶剂冲洗样品来观察其变化。在试验过程中,接触角测量和微模型中的流体分布是研究润湿性和润湿性转换的方便工具。

(1)煤油-水在玻璃表面的接触角和原油-盐水在玻璃微模型中分布的相似结果说明,研究光滑矿物表面润湿性转换能够代表真实状态,并对现实情况下决定润湿性转换机理的研究结果很有价值。

(2)在原油中老化 (浸润)的矿物样品改变表面的润湿性,从水湿到油湿。在较短的老化时间内通过极性交互作用机理使润湿性得到改变。在原油中更进一步地老化,由于表面沥青质的沉淀使表面更油湿。

(3)当样品暴露于蒸汽中,除了云母外,其他的矿物表现相同的向水润湿的状态。云母样品的油湿状态是由于极性的交互作用,与其初始的较弱的油湿状态相比较,润湿性转换向更强的油湿状态变化。另外,除了通过极性交互作用机理完成润湿性转换,当暴露于蒸汽中时石英表面恢复水湿性的趋势最低。事实证明,表面暴露于较高的温度和蒸汽中时有机组成的解吸附作用是可行的,而这是以前其他研究人员所忽略的。

(4)如果初始的润湿性是通过极性交互作用改变的,则在暴露于蒸汽后含有大量黏土和层状硅酸盐的岩石的润湿性将向着更油湿的状态转变。

10.3969/j.issn.1002-641X.2010.8.009

资料来源于美国《SPE 120354》

2009-03-31)