一个针灸式的可持续设计方略:崇明仙桥可持续社区战略设计

2010-11-02娄永琪LouYongqi

文/娄永琪 Lou Yongqi

一个针灸式的可持续设计方略:崇明仙桥可持续社区战略设计

文/娄永琪 Lou Yongqi

An Acupunctural Sustainable Design Approach:Strategic Design of Chongming Xiaoqiao Sustainable Community

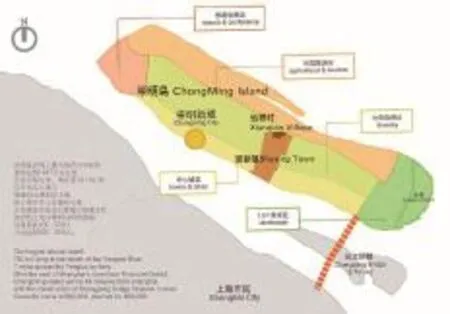

作为中国30年高速发展的后果之一,城市化为中国带来经济腾飞的同时,也在客观上加剧了城乡社会经济发展的失衡。特别是自1992年以来,长三角地区区域一体化由缓慢到加速,这种失衡状态正愈演愈烈。针对这一背景,Studio TAO自2008年以来,以崇明县仙桥村为基地展开了长期研究(图1),希望探索一个从“设计思维”①角度出发的,通过整合社会资源,发掘乡村传统生产和生活方式的潜力,促进城乡交流和可持续发展的新模式。以一个村落为研究基地,是因为作者认同将目光“集中于一个地区使我们有可能把它作为一个内部相互关联的有机整体来研究”( Philip C. C. Huang, 1990)的观点,认为对相对集中的区域文化背景进行较为深入的探讨,比那些貌似全面的泛泛之谈更有现实意义②。但与此同时,我们的研究视野又远超过这个村落,在这个村落的工作都带有很强的实验色彩,我们希望通过一个“原型(Prototype)”的研究和实践来讨论某一区域城市和乡村发展的未来愿景。

图1 崇明县竖新镇仙桥村的区位

一、世纪问题:乡村的挑战

像崇明这样的城郊地区,与中国其他乡村一样,面临着共同的挑战。除了日益严峻的环境问题,诸多社会经济问题也正不断影响中国乡村的可持续发展,下文列举的虽然大多是是仙桥村的问题,但在中国农村却非常普遍(图2)。

图2 仙桥村现状

落后的农业和低收入:江南地区经历了数百年的“过密化(Philip C. C. Huang,1990)”③耕种经济后,通过劳动力的密集投入获得经济效益提升的状况已经成为历史。农民和土地的依附关系也变得日益脆弱。农产品长期过低的价格严重打击了农民种地的积极性。除了集约化耕种,务农已经无法成为一条经济上的出路了。一个普通农民的收入是非常低的,进沪成为一名出租车司机的农民,其收入是在村里务农的三倍多。

就业机会匮乏:目前乡村的经济类型非常单一。例如,浙南廉价小商品的涌入,几乎扼杀了之前专司人们日常生产生活用具维修和更新的传统手工业。木匠、箍桶匠、铁匠、银匠、灶匠等手艺人目前在乡村已经难觅踪迹。生活方式的改变,造成风水师、瓦匠、灶匠等职业的消亡。大多数村民的工作是种地和在工厂上班。年轻人涌向城市寻求更为刺激的生活、更高的收入和更好的教育,留下了大量的老人和妇女,种田和做家务几乎成为了他们生活的全部。在崇明一个镇出上千个出租车司机的事情也并不足为奇。

低效的空间和土地利用:快速的城市化进程,导致这些地区乡村剩余劳动力向城市的大规模转移,也直接导致了乡村大量家庭剩余空间的产生。同时,土地的利用也处于一个低效率的状态中,大量的潜能并未被开发出来。所有土地都耕种相同的季节性基础低价农作物,例如小麦、油菜和水稻,因为这些是能确保销量的主要作物。同时,房屋周边的土地和自家耕地相对分散,使得空间无序,劳动效率低下。

环境和基础设施问题:虽然乡村普遍地广人稀,但乡村的环境也面临着严峻的考验。过度使用农药、缺乏污水处理系统、系统维护和疏浚的低效等原因造成水系和土壤的污染。尽管仙桥村作为新农村建设试点而装备了污水处理系统和太阳能路灯系统,但即便在长三角发达地区的乡村,其照明系统、污水处理、公共卫生、废物处理等基础设施都相对缺乏。

不平衡的社会结构:首先表现在年龄结构的失衡。乡村生活方式对青壮年而言,并没有多少吸引力。进城务工和受教育成为摆脱农民身份的最重要途径。留在村里的大多是老年人、妇女和文化程度较低的农民(图3)。通过考学“跳出农门”的年轻人绝大多数开始了融入了城市社会的进程,而并不会如古代士绅阶层一般致仕回乡,参与到乡村的社会文化经济秩序的维系中来。这客观上导致了乡村知识分子的严重匮乏。例如,在仙桥村工作的唯一的一名大学毕业生是来自于上海某名牌大学的大学生村官。

图3 目前仙桥村人口比例示意图

匮乏的公共生活:与此同时,中国乡村一度活跃的公共空间和公共生活正日益衰弱。传统的宗族仪式性的、民俗性的、经济性的、即便是文化大革命时公社性的公共活动已经逐步淡出人们的生活。大部分村民呆在家中消磨时光,电视与麻将成了最受村民欢迎的娱乐活动,邻居们习惯在家中或街上聚集、聊天。政府建设的村社区中心和各类文化服务设施的利用效率都普遍偏低。

乡村文化的弱势:与经济的弱势如影随形的是乡村地区在文化生产和文化影响方面地位的日益衰弱。取而代之的是处于强势地位的城市文化体系。乡村的生活方式、价值观念被严重忽视,这客观上造成了城市社会文化经济体系对农民生活世界的殖民。乡村也因此成了城市的等而下之的代名词。

日趋弱化的对外联系:由于缺乏便捷的交通联系,村民的出行范围受到较大限制。这一情况甚至较水运时代更为严重。村里只有极少数的人家中拥有网络,尽管村里装配了农信通等现代化通讯设施,但由于岛上居民大多数是老年人,文化程度比较低,他们缺乏足够的计算机知识和应用技能, 因此农信通发挥的作用非常有限。

上述大部分问题实际上已经存在百年。从上个世纪30年代梁漱溟④、晏阳初等在邹平和定县的研究,到上个世纪80年代起以费孝通的“苏南模式”为代表的探索,不少知识分子从社会、文化、或经济角度切入,提出了很多极具创见的策略。解放以来,长期的城乡二元结构使得城乡差别进一步全面扩大。费孝通等人提出了通过乡镇企业,发展乡村经济,实现农民“离土不离乡”的策略,并同时发展小城市和城镇经济。在当时的历史条件下,因为乡镇企业的机制活、成本低,在深受计划经济影响和商品短缺的情况下,做出过历史性的贡献,“苏南模式”也曾风靡一时。但随着时代的发展,其生态、经济的局限性也逐渐暴露出来。90年代后的发展基本上是以大规模的“城市化”为主线的,这在某种程度上来说是一种“发展和竞争”的逻辑。“民工潮”造成的“离土也离乡”的状况,不仅把乡村空巢化的情境推向了极致,同时也引发了诸多社会问题。进入新的世纪,全球生态与经济危机的爆发、知识经济的兴起,再一次给中国农村的发展带来了前所未有的挑战和机遇。

二、城乡失衡:生活世界的殖民化

在中国传统文化中,城乡关系可以被喻为阴和阳,两种元素互相平衡、依赖(图4)。张仲礼描绘的如下经历在前现代社会中的士绅阶层中相当普遍:在当地受到教育,学而优则仕,无论贫贱,都有可能通过科举进入朝廷的科层体系,他们退休后回到乡里,参与当地社会文化经济秩序的建设(张仲礼,1991)。在漫长的封建社会中,城乡所代表的两种不同的生活方式和生活哲学,也担当了不同的社会责任。在当时,城乡是基本处于一个互补和平衡的状态的。就受教育程度而言,尽管当时社会的整体教育水平较低,但当时城乡知识分子的比例几乎是相同的,乡野中也随处可见出将入相的巍科人物。到19世纪末,随着乡绅阶层破产,这种平衡关系被严重打破了,乡村从经济、文化和社会各方面都逐日滑落到全面弱势的位置⑤。

图4 “阴”、“阳”平衡的发展模式

乡村吸引力的丧失,一方面固然有前文论及的政策、经济、环境、教育、医疗和社会服务等诸多方面落后的原因,但更为深层的是与之息息相关的社会文化问题。就如马克斯·韦伯断言的那样:一切经济问题,归根结底是文化问题(Weber, Max., 2005)⑥。在中国乡村,生活世界的殖民化⑦使得原先在交往互动的生活世界中通过文化传统、社会整合等来协调行为的机制逐渐式微,而以经济、政治等为代表的来自独立子系统的要求开始渗入生活世界,并逐渐成为生活世界的主宰 (Habermas, J.,1987)。

在交往互动的生活世界中,信任是通过交往来获得的,而随着生活世界的殖民化,主体赋予信任的对象可以脱离时空延伸的限制而成为“脱域(disembeding)机制⑧(Giddens, Anthony., 1991)”。脱域机制的合法化将使主体进一步脱离具体的生活世界。“城市化”事实上正在成为这样一个集合“政治”、“经济”、“文化”的脱域机制。在“先进”和“落后”的两分法中,乡村被严重地边缘化了。基于乡村情境的价值观、生活方式、行为准则遭遇了严重的信任危机,这种“文化自觉⑨”的丧失造成了对价值观、发展模式和生活方式选择的盲目性。这股强大的“自下而上”力量正在越来越显著地影响中国社会、文化和经济的发展方向。

三、城乡互动:和而不同的发展

不少学者主张“城市化”的理由是高密度人居方式是更为可持续的,如果以同样主流的西方城市生活方式作为考量,这个判断是大体成立的。但如果在生活方式是个变量的前提下,这个结论就未必是那么绝对。要知道占中国人口二分之一的农民,其资源的总消耗量远远低于城市人口(据调查,现在一个城市人口一天的生活用水量是一个农村人口一天生活用水量的20多倍)。这部分农民如果大部分进城,即便是按照最“可持续”的城市生活方式生存,其“生态足迹”究竟是否能够减小,当然是一个显而易见的问题。更何况,抛开生活水准的价值判断差异,乡村生活方式在很多方面是更接近可持续发展原则的。

城市和乡村对应了两种不同的生活方式,各有吸引力和优缺点,重要的不是如何取舍,而是如何发掘这两种生活方式各自的长处,使它们都能够符合可持续发展的方向。因此,除了通过城市化让乡村人口进城之外,还应该开辟另外一条道路,那就是通过改善乡村生活环境,提升乡村生活方式的吸引力,吸引更多人选择基于乡村的生活方式。同时,增强城市和乡村之间的互动和交流,如果城乡各自的潜力被充分地发掘出来,互有长短、相互促进,互补和谐,并形成一个耦合的系统,这可以是一个理想的终极状态。城乡之间,既要保持生活方式的差异,又要缩小生活质量的差异。这并不是指生活方式的同质化,而是综合了物质和非物质两方面考量的质量。

西方发达资本主义国家大多完成了80%以上的城市化(英国和美国早在1980年就已经达到80%的城市化,德国在2001年时,城市化更是高达90%以上),他们没有选择,而我们至今还有一半以上的人口在农村,我们还有选择。西方的发展道路未必是我们最理想的未来!脏、乱、差、缺乏教育和服务不应该是中国农村的特征!乡村清新的空气、宽松的环境、舒缓的生活、农业为基础的产业等都是乡村生活方式保有持久吸引力的根本。如果承认乡村拥有大量未被有效利用的资源,承认这些资源不仅仅限于为城市提供粮食,承认设计和创新可以创造最大的附加值,那么通过设计创新激发农村潜力,促进城乡资源、资本、人才、服务的交流和互补,则完全可以成为实现城乡平衡发展的重要策略之一。

从“自下而上”的视角,结合人类学和民族志的方法,乡村所发挥的影响力可以体现在它所提供的资源和获得的利益上。设计的核心与关键就变成了发展所用的策略,让这些发展对所有阶层都有价值。通过一个原型试验来完善解决方案,这将帮助我们探究各因素所起的作用。这个原型将成为桥接城市和乡村两个系统的一个节点。

四、新的角色:从物质设计到战略设计

崇明岛作为城郊乡村地区,可以被视作城市延伸的发展典型之一,即“rurban”领域(Donadieu,1998)。在变化的社会背景下,城郊地区经历着剧烈的社会和经济变化,其地域的模糊性和灵活性使它的发展存在更多可能,如果正确引导,更有可能向可持续的方向推进(Meroni,2008)。尽管,随着新农村建设的兴起,城乡一体化规划被不断地提到议事日程上来。但事实上中国现代城乡规划体系和理论并没有给予乡村足够的关注。整个规划操作体系是作为一种不容置疑的权威延伸到乡村来的,而且制定者们所依据的基本是来自城市的经验,或是想当然的农村情境。当这一体系通过制度合法化后,乡村就将被当作城市的具体而微者来对待,甚至被轻易地忽略。特别是当“城市化”成为发展的代名词后,乡村的价值观念、生活方式和行为准则的价值被进一步忽略(LOU,2005)。因此,相对于“自上而下”的规划,“自下而上”的工作至少是同样的重要。这就为新的“设计”提供了一个非常广泛的应用领域。当然在这里,设计主要是指“针对变化提出改善现有状况的行动方针总和”(Herbert, Simon., 1981)。崇明仙桥可持续社区项目就是旨在通过“设计思维”发掘乡村的可持续发展资源和潜力,提升乡村生活方式的吸引力,进而找到一条有别于“城市化”的发展道路。

目前,世界设计学科正面临着从“物质设计”到“战略设计”、由“设计实践”到“设计思维”的转型。变“大”了的设计,可以为一些“大”问题提供策略,成为“对创新发展的一种诠释,同时也是对崭新的、与众不同的工作领域的探求”(Bistagnino,2008)。中国要实现产业结构和发展模式的跨越式转型,设计和创新应该成为一个重要的引擎。

如果设计创新可以通过附加价值的创造在农村实现城乡宏观、微观资源的整合,催生新经济、新生活和新环境,并以此建立、强化在充分理解日常生活基础上所建立的城乡互动体系,那么费孝通先生提出的“离土不离乡”策略在新时代就有了新的现实意义。只不过实现的工具由原先依赖城市中淘汰下来的工业转而成为最具革命性的设计和创新催生下的新产业。(图5)

图5 创意农业workshop成果:用创意的方式种田

五、针灸式设计策略:建构主义的态度

建构主义强调“交互中的建构”,因而可以实现系统和生活世界的整合。具体而言,首先,从“行动”层面出发,基于主体的“生活世界”,通过对与人们生活直接相关的具体节点和与之相关的网络关系的改良,开始这一“自下而上”的变革;同时,在系统层面对经济、社会文化和生态子系统进行优化,这一过程就如中国传统医学的“针灸”疗法一般⑩。这个时候,对经络系统的认识、穴道的寻求和施针的方略成为治疗的关键。

目前,世界各地正在发生很多有潜力的社会和技术创新项目,它们是对可持续生活和生产方式的探索性试点项目,在可持续发展进程中有重大意义。这些项目就好比人体经络系统中的穴道,虽然在数量上这类项目暂时还未成规模,但是从质量上来说,它们对区域的社会经济结构以及可持续发展有非常重要的影响。特别是在全球化的合作网络社会中,本地的小型项目和事件也同时具有极大的开放性并且彼此紧密联系(Manzini, 2010)。在高度的合作联系下,这些项目可以成为各式合作网络中的一个个节点,从而打破本地性的封闭特点,而是对全球范围内流动的人与信息全面开放。这就给了“小”和“本地性”提供了新的注解。

将本地性项目推向更广大范围,甚至整个世界的过程中,“网络”在这两个层面的互动和整合中扮演了非常重要的角色。一方面,通过这些网络、经济和社会文化系统的影响可以下达到人们的生活;另一方面,来自人们日常生活的各种有形的、无形的资源、资本、社群、生态、环境及其相应的影响也通过网络彼此连接。因此,如何既能改良具体的生活世界,又能在系统层面产生持久的积极影响,应该成为中国乡村可持续发展策略思考的问题。

在这样的“针灸疗法”中,身体内部网络会因一些微弱的压力而发挥作用或被隐性影响。同样地,那些自发的小项目也会影响到社会体制的流动性与发展性(Pauli,1996)。在这个过程中,设计起着有力的推动作用,并不是只给出简单的自上而下的提案,而是强调社会基质的改变。作为协调者的设计师,其角色将变得更加重要。

图6 与现有城市商业模式紧密联系的基于社区的生态旅游

图7 即将建设的崇明仙桥设计创新中心

图8 相互关联的虚拟网络平台

六、DESIGN HARVEST:穴位和网络

崇明仙桥可持续项目的愿景是希望能够建立一个通过“设计思维”整合城乡资源,改善乡村社会环境、经济状况和社会关系的发展模式,这些设计项目将是未来愿景的原型。希望基于对整个社会经济体系的深度认识,如同针灸在关键穴位的适度刺激以实现对整个人体经脉产生影响一样,实现对整个社会肌体的调适。将设计过程融入到当地情境和乡村系统中,通过对乡村生活方式的潜力进行发掘、改良、提升和普及,架构在城市与乡村发展中一系列彼此联系的项目可能将成为迈向可持续发展的第一步。进而,将这些项目构成一个强有力的协作网络,在城市和农村两个领域中同时发挥启发与带动作用,从而对整个区域的社会系统产生影响。

在城市与乡村中,通过一系列紧密关联的项目基地的建设组成一个协作网络,并最终建构一个城乡互补耦合的系统(图6)。我们开展的第一步是在乡村基于各地特色与不同的社会情况建立一系列的创新中心(Innovation Hub)。这些创新中心根据当地潜在资源状况,通过设计和创新挖掘乡村潜力。不仅为城市提供产品和服务,更重要的是“孵化”和示范新的经济模式,带动当地就业,吸引城市智力、资本和资源到乡村创业,并与当地社区充分互动。这种“基于社区”的创新型发展模式会在经济、文化和社会各方面整体提升乡村生活方式的吸引力。这些设立在乡村的创新中心之间将形成一个系统网络,互相借鉴,共享资源,从而产生集合作用。(图7,图8)

图9 城乡两类协作网络的互动

与乡村中的创新中心相联动的是设立在城市里的“生活方式体验店”。它们之间也将形成一个动态的协作网络,并与创新中心的协作网络保持紧密的联系与沟通,通过将中国传统文化和乡村的健康、清新、自然的生活方式物化为相应的产品和服务。创新中心与体验店组成的协作网络相互支撑,覆盖城乡,推动整个区域的互动,实现城市和乡村从文化、经济以及社会人员等各方面彼此渗透,模糊城乡界线,从而达到平衡发展的目的。(图9)

要想建立这样一个包含诸多项目的协作系统,单凭个人或个别组织、企业是很难实现的。因此,只有基于区域特色与本地文化,与来自各个领域与背景的人、组织进行合作,建立一个协作创新社群网络才能最大限度的探索可持续发展的各种可能,发挥其潜力。当今社会正不断趋于扁平化,世界变得越来越小,个体或组织通过光纤和互联网就能实现和全世界的连接,可以和世界任何角落,任何肤色的,不论性别、信仰、种族的人进行交流,也可以和全世界的人、企业、国家进行合作与竞争,这将成为21世纪推动发展的主要方式。(Friedman, Thomas.,2009)。这也是为什么催生DESIS(社会创新和可持续设计网络)的重要原因。

在这个意义上,创新社群网络的架构将成为城乡互动体系建设的重要保障。这个协作系统将由来自各界不同领域和背景的创新社群,通过跨行业、跨领域、跨文化的通力合作来完成,并由此建立一个融合创意、科技和产业的创新平台。创新社群在这个平台上能一同处理各种可持续发展的系统性问题,整合城乡资源,发掘市场机会,吸引人才和资本,从而推进城乡新经济模式、新生活方式和新生活环境的建设。

(本课题得到国家自然科学基金资助, 项目批准号:50908162)

注释:

① Design thinking可以描述成这样的一种方法,运用设计师的感性和手段来满足人们的需求,技术上可实现,通过可行商业战略可将其(结果)转化成消费者价值和市场机会(Tim Brown,2009)。

②当然,对某一特定地域的研究必然会带来一个“代表性(representativeness)”的问题,即对这种小单位透视复杂的中国乃至全球社会的疑问。费孝通的方法是通过对“类型”或“模式”的归纳和比较研究,由微观到宏观,通过逐步达到“个别逐渐接近整体”的目标(费孝通,1990)。

③黄宗智抓住了小农生产的“过密化”(involution)现象,认为这种对“最优化”反动是中国小农经济的顽强生命力的体现, 它战胜或阻碍了以追求利润为动力的经营式农场的发展。而对“过密化”的瓦解,则是中国农村释放人口压力、实现发展的关键。

④梁漱溟倡导的乡村建设以乡农学校为主,通过教育使农民自觉,让农民自己去建设乡村教育、农业改良、发展乡村经济、合作组织培育、乡村卫生事业以及风俗改良等方面,从而解决乡村的社会问题。

⑤张仲礼、箫公权等人则强调士绅在乡村的作用,特别是组织上和文化上,如萧公权所说:“说士绅是乡村组织的基石,其实并不夸张。村庄可以,也确曾在没有士绅的状态下存在;但没有士绅的村庄,很难有任何高度组织性的活动”。而他们在文化上的领袖作用包括“弘扬儒学社会所有的价值观念以及这些观念的物质表现”。费孝通也曾把科举制度废除后,士绅破产离开乡村进入城市的现象称为“社会浸蚀”,认为其如水土流失般有害于乡村。见: Hsiao Kung-chuan , Rural China :Imperial Control in the Nineteenth Century Seattle :University of Washington Press ,1962,p.317,张仲礼.中国绅士[M],上海社会科学院出版社,1991,费孝通、潘光旦.科举与社会流动[J],社会科学,1947(10).

⑥关于文化的意识形态性的奠基性主张来自马克思和韦伯,马克思把文化看作经济关系的产物,主张文化的意识形态特性,而韦伯把经济结构看作人类观念的结果,强调文化独立于其它发展的演变逻辑。不管是马克思、韦伯还是以后试图调和马克思与韦伯文化论观点的哈贝马斯、埃利亚斯(Elais. J.)、布迪厄(bourdieu, P.)等人,都认同文化的意识形态功能。这意味着文化可以作为一种排斥和支配的工具,同时也意味着文化充当着社会结构依其现有形式而再生产的载体。

⑦哈贝马斯将社会划分为系统和生活世界两部分。前者是以目的性行动为标志,而后者则是以交往行动为特征。系统和生活世界的严重分离是哈贝马斯作为现代社会的根本症结提出的。系统和生活世界的分离在现代社会中表现为客观化、技术化,系统的关系凝结成第二个脱离规范的社会性的自然。由于对沟通媒介的要求超出了其能力,来自经济和政治系统的媒介——货币和权力便侵入了生活世界,使得生活世界日益金钱化和科层化,以适应系统的功能要求。哈贝马斯将这个过程称为系统向生活世界的殖民。生活世界的殖民化使得原先用文化传统、社会整合等来协调行为的机制逐渐式微,而以经济、行政等为代表的来自独立子系统的要求开始渗入生活世界,并逐渐成为生活世界的主宰。见: Habermas,J. The Theory of Communicative Action, Vol.2,The Critique of Functionalist Reason, Cambridgs,Polity

⑧脱域(disembeding)是指社会关系从彼此互动的地域性关联中“抽离”出来,而这一过程是借助于符号象征(symbolic tokens)和“抽象系统”(abstract systems)的机制来实现的。那么,在我们的例子里,来自独立子系统的力量是依赖于什么来实现对生活世界的殖民的呢?这个依赖物就是“信任(trust)”。正如安东尼.吉登斯(A.Giddens)指出的那样,“信任”集中表现在对“某事物的信奉,而不是认知意义上的理解。”也就是说信任的付出者并不需要认识和理解自己付出信任的对象,这样人的行为就成功地从时空背景中抽离出来了。

⑨按照费孝通的解释,文化自觉是指生活在一定文化中的人,对自己的文化有“自知之明”,即明白它的来历、形成过程、特色和发展趋向,从而增强自身文化转型的能力,并获得在新的时代条件下进行文化选择的能力和地位。此外,应具有世界眼光,能够理解别的民族的文化,增强与不同文化之间接触、对话、相处的能力 。

⑩在中医理论中,人的肌体被认为是由一个复杂的经络系统组成,这个经络系统的顺畅运行被认为是健康的保证。在这个经络系统中起到关键的集合作用的是“穴道”。通过对这些穴道的刺激和调整,可以实现对整个经络系统和肌体的调适。

[1] Weber, M. (1905). The Protestant Ethic and"The Spirit of Capitalism" Translated by Stephen Kalberg, (2002). Roxbury Publishing Company.

[2] Habermas, J. (1981). The Theory of Communicative Action, volume. 2. The Critique of Functionalist Reason Translated by T. McCarthy.Britain, Cambridge: Polity Press, 1987, p.117

[3] Giddens, Anthony. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Britain, Cambridge: Polity.

[4] Eloit Freidson, (1986). Professional Powers:A Study in the Institutionalization of Formal Knowledge. America, Chicago: University of Chicago Press.

[5] Giddens, Anthony. (1990). The Consequences of Modernity. Britain, Cambridge: Polity.

[6] Bistagnino, Luigi. (2008). Systems Design Approach.Changing the Change Conference,Turin, Italy.

[7] Donadieu, Pierre. (1998). Urban Countryside.Ecole Nationale Superieure du Paysage, France.

[8] Fisher, Gerhard. (2003). Meta-Design:Beyond User-Centered and Participatory Design.University of Colorado.

[9] Hsiao, Tungfei. (1939). Peasant Life in China.Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.,London.

[10] Lou, Yongqi. (2005). On Rural Inhabitation Form in the Yangtze Delta, Based on the Theory of System/Lifeworld Dual Structure. Urban Planning Forum. China, Shanghai: Tongji University Press.

[11] Luckett, Kathleen.,& Denyse, Webbstock.(1999). Tensions between System and Lifeworld.11th Conference on Assessing Quality in Higher Education, England.

[12] Manzini, Ezio. (2008). Design, Visions,Proposals and Tools. Changing the Change Conference, Turin, Italy.

[13] Meroni, Anna., Giulia, Simeone.,& Paola,Trapani. (2008). Envisioning Sustainable Urban Countryside: Service Design as Contribute to the Rururban Planning. Cumulus Association, Saint-Etienne, France.

[14] Meroni, Anna. (2008). Strategic Design to Take Care of the Territory. Networking Creative Communities to Link People and Places in a Scenario of Sustainable Development. P&D Design,Sao Paulo, Brazil.

[15] Pauli, Gunter. (1996). Breakthroughs-What Business Can Offer Society. Britain, Epsilon Press, Surrey.

[16] Simon, Herbert. (1996). The Sciences of Artificial, 3rd ed. Britain, London: The MIT Press.

[17] Philip, C, C, Huang. (1990). The Peasant Family and Rural Development in the Yangzi Delta, 1350-1988, America, Stanford University Press.

[18] Brown, Tim. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. USA.

[19] Friedman, Thomas. L. (2009). Hot,Flat,and Crowded. Penguin Group.

[20] 费孝通. “人的研究在中国”.学术自述与反思[M],上海:三联书店,1996:127-142.

[21] 张仲礼 .中国绅士[M],上海:上海社会科学院出版社,1991.

10.3936/J.ISSN.1674-4187.2010.04.05

娄永琪(同济大学设计创意学院副院长,教授,博导,国际艺术、设计和媒体院校联盟执行委员)

Lou Yongqi(Vice-President of College of Design Innovation, Tonggi University;Professor&Tutor of Ph.D Student,CumuLus executive member)