从图形-背景论分析汉语歇后语的理解机制

2010-10-30曾红霞

曾红霞

(湖南人文科技学院外语系,湖南娄底 417001)

从图形-背景论分析汉语歇后语的理解机制

曾红霞

(湖南人文科技学院外语系,湖南娄底 417001)

歇后语是我国传统的语言文化之一。它的传统研究多从其起源、分类、修辞及翻译出发。用图形 -背景理论对歇后语的理解机制进行分析具有重要意义。歇后语的前面部分是突显的、容易被感知的背景,是后面部分的认知参照点,而后面部分是图形。人们在认知过程中可通过背景来激活图形,从而实现对歇后语的认知和理解。

歇后语;理解机制;图形 -背景理论

歇后语是我国民间广为流传的传统语言文化之一,是我国人民在生活实践中创造出来的一种特殊语言形式。长期以来,歇后语引起了不少学者的兴趣,但众多研究仅局限于其起源、分类、修辞及翻译。近年来,许多学者致力于歇后语的理解研究,如赵秀琴、徐辉应用关联理论研究歇后语的理解。随着认知语言学的发展,学者们开始关注用认知语言学的理论对歇后语的成因进行解读,如徐志泯、刘裕莲用隐喻解读歇后语,铁轶群、王文斌运用概念合成理论解读歇后语的认知机制。这些研究关注的是歇后语如何生成。但读者是怎样领会歇后语的,歇后语理解的背后是怎样的认知机制在运作?本文将用图形 -背景理论来分析歇后语的理解机制。

一 汉语歇后语

歇后语是汉语独有的一种别具一格的民间俗语。它形象、生动、活泼而又绕有谐趣,被广泛地运用于人们的日常生活和各类文学作品中。它是中华文化、习俗、思想在语言上的反映,堪称汉语中的一支奇葩异卉。研究它,既可以丰富我们的词汇,也有助于语言的艺术化。

歇后语的词汇常用人民大众脑海里最熟悉的动物和人物的形象名词来说明一个道理,这些形象体现了中国人的思维方式和感知。例如:老鼠过街——人人喊打;磨道里的驴——转圈子;孔夫子搬家——尽是输 (书)。歇后语中人物的形象名词,大部分用的是小说或传说中的有名的神话人物、虚构人物或历史人物,如:张飞 (三国时期的名将)、猪八戒 (《西游记》里的人物)、阎罗王 (中国的死神)等。

歇后语有独特的句法结构:由连接符相连的结构相对固定的前后两部分组成。前半截是形象的比喻,象谜面,后半截是解释、说明,象谜底,十分自然贴切。在一定的语言环境中,通常说出前半截,“歇”去后半截,就可以领会和猜想出它的本意,所以称它为歇后语。歇后语主要可以分为两大类:比喻式歇后语和双关式歇后语。比喻式歇后语体现了歇后语两部分之间的相似性和隐喻性。例如:八月十五的月亮——正大光明。这种歇后语前半部分所表达的概念是非常具体、直观、形象,它的后半部分表达的是抽象的概念。人们利用相似性的隐喻,就将原本看来不一样的事物并置在一起,又暗示其相似,从而使人们获得对观察它们之间关系的一种新角度或新认识。双关式歇后语在隐喻式的基础上还要通过中介经过一次谐音的推衍。例如:腊月里的萝卜——冻 (动)了心。本文主要将对这两种歇后语进行认知分析,探讨它们的理解机制。

二 图形 -背景理论的主要内容

图形 -背景首先是一种视觉三维空间概念。1915年,丹麦心理学家鲁宾 (Rubin)将其引入心理学,探讨了“图形-背景”现象,即大脑把注意力集中在一个有意义的图案上而忽略了周围其他的图案。他认为当我们注意某个物体时,一般很难同时注意或很少注意到其他的背景,这就是“图形 -背景”分离现象 figure—ground segregation)。继鲁宾之后,很多心理学家对图形 -背景论进行了基本界定。一般说来,体积大、面积宽、复杂、时间久远、不突显且具有独立性的物体、事件或思想观点都可视为背景,反之,则视为图形。图形 -背景是一种相互依存的动态关系,这种关系可能是直接的,也可能是间接的。

图形是注意的焦点部分。图形焦点是相对于背景而言的,在本质上是一个话语功能概念,是说话人想让听话人注意的那部分。在语言结构中,图形焦点一是相对于该句中其他成分,二是相对于上下文或共享的知识背景。背景是为突出图形而衬托部分,是图形的认知参照点[1]。Langacker(1987)根据感知突显的程度对图形 -背景进行了这样的论述:“从印象上来看,一个场景中的图形是一个次结构,它在感知上比其余部分 (背景)要显眼些,而且,它作为一个中心实体具有特殊的突显,情景围绕它组织起来,并为它提供一个环境。”

三 汉语歇后语的图形 -背景分析

汉语歇后语从内容联系上看可分为比喻式歇后语和双关式歇后语两大类。下面就从图形 -背景这一角度对这两种歇后语进行认知分析。

(一)比喻式歇后语的认知分析

图形、背景的特征分为定义特征和联想特征两部分。图形没有已知的空间或时间特征可确定,背景具有已知的空间或时间特征,可以作为参照点用来描写、确定图形的未知特征。这就是图形和背景的定义特征[2]。联想特征可以从不同的维度进行描写,如空间的大小、时间长短、动态性、可及性、依赖性、突显性、关联性以及预料性等。

在歇后语结构中,前面部分往往提供了一种人们熟悉的生动的独立的场景或容易感知的事件,可看作背景;后一部分通常是描述性或评论性的抽象短语,它是在前面部分的基础上推导出的寓意,它依赖前一部分并以其为认知参照点,而且更为抽象,可看作图形,是认知焦点[3]。图形的确立是建立在对突显原则理解的基础上,因而,突显原则在确定图形的过程中占有重要地位。如:

例 1 大路边的草——随人践踏当人们听到或看到这句歇后语的时候,在大脑里激活的是“大路边的草”这一整个背景,以它为认知参照点,根据人们在生活实践中长期积累的经验,此句歇后语中突显的视角是“无法自己移动,可以随意被践踏到的”这一图形;而连接前后两部分的破折号是用来表示两者之间的中间环节,即认知的过程。可表示为:

在人们对歇后语的背景进行认知时,对图形的正确确定也离不开人们的生活经验、认知经验和语境的作用。例如:

例 2 猪八戒照镜子——里外不是人当“猪八戒照镜子”这一背景进入人们眼中,在人们的大脑中,“猪八戒”的一些典型图形就会被激活,如“长着猪脸 (长而大的猪嘴巴和猪耳朵)”、“贪吃贪睡”、“怕吃苦”、“好色”等。根据生活经验我们知道,“照镜子”的结果无非是真实展现照镜人或美或丑的相貌。背景经过认知推理,就确定了新的图形——“里外不是人”。因为诸如“贪吃贪睡”、“怕吃苦”、“好色”等图形通过照镜子是照不出来的。再结合语境,得出它的引申义“左右为难、两边不讨好。”

(二)双关式歇后语的认知分析

不管如何定义歇后语,后一部分都是说话者的真正意图所在,是听话者感知的焦点,突显的部分。但它又必须在说话者说出前部分之后才能被感知。换句话说,歇后语前一部分是突显后一部分的基础;后一部分只在前一部分的衬托下才能显现[4]。而双关式歇后语是指歇后语的后一部分使用同音或相近音节或者谐意的方式以达到双关的效果。例如:

例 3 一个墨斗弹出两样线——思 (丝)路不对

例 4 大公鸡闹嗓子——别提 (啼)了

例 3和例 4中,谐意部分“思 (丝 )”和“提 (啼 )”被当作图形部分,而前一部分以及后一部分的整个解释就是背景。谐意部分通常是成语或惯用语等相对稳定的规约化的文字,在人们的心中已经有了一个固有的模式。而谐音“丝”和“啼”在成语或惯用语“思路不对”和“别提了”中的替换使它们与人们心中原有的固有模式发生了冲突,造成的不和谐状态使谐音成为知觉上突显的图形,很容易从背景中识别出来。

知觉对象和知觉背景是相对而言的,这依赖于知觉者个人的需要、兴趣、爱好、知识经验以及刺激物对个人的重要性等主观因素。知觉者以及他所处的文化对歇后语的图形和背景的确定有重要影响。知觉者可以选择背景的不同角度也就是选择背景的不同参照点来确定图形,所以,相同的背景可以和不同的图形相匹配;而不同时代、地区以及不同的行业可以用它们各自不同的背景对同一图形进行说明,所以,不同的背景也可以和同一图形相匹配。如:

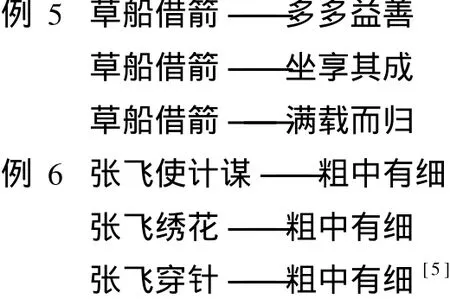

例 5中每个歇后语所突显的事件特点各不相同。三个歇后语都是对诸葛亮的草船借箭的计谋进行了评价,“多多益善”是突显它的目的,“坐享其成”和“满载而归”突显的确是这一计谋所造成的两种不同的结果。在例 6中,张飞是一员威武却鲁莽的武将,这三个歇后语将他的性格和“使计谋”、“绣花”、“穿针”这三种需要细心、耐心的行为进行对比,突出说明了他“粗中有细”的性格特点。

本文运用认知语言学的图形 -背景理论对汉语歇后语的认知理解机制进行了分析,指出歇后语的语言结构中,前面部分为背景,后面部分为图形,而中间的破折号代表的正是人们的认知过程,同时指出歇后语是认知突显观的集中反映,对歇后语的认知理解还离不开人们的认知经验和所处的文化以及歇后语的语境。

[1]李金金,刘丽丽.汉语歇后语的图形背景理论阐释[J].牡丹江教育学院学报,2008(1):37-38.

[2]谢艳红.汉语歇后语的图形 -背景论分析[J].高等教育与学术研究,2006(3):36-39.

[3]蒋向勇,邵娟萍.汉语歇后语的认知语用解读:基于关联理论和概念合成理论[J].南昌大学学报:人文社会科学版,2009(1):144-147.

[4]刘国辉.图形 -背景空间概念及其在语言中的隐喻性表征[J].外语研究,2006(2):23-29.

[5]陈蕾,刘桂兰.汉语歇后语的转喻理据[J].沈阳农业大学学报:社会科学版,2009(4):497-499.

(责任编校:松仁)

Analysis on UnderstandingMechanism of Ch inese Xiehouyu from the View of Figure-ground Theory

ZENG Hong-xia

(Department of Foreign Languaes,Hunan Institute of Humanities,Science and Technology,Loudi,417001,China)

Xiehouyu is one of Chinese traditional culture.Its traditional studieswere mainly from the view of its origin,classification,figure and translation.It is significant to analyze its understandingmechanis m from the view of figure-ground.The former part of xiehouyu is salient,easily perceptible ground,and also the cognitive reference point;the later part is figure.People can activate figure by ground in the cognitive process to perfor m the cognition and understanding of xiehouyu.

xiehouyu;understandingmechanis m;figure-ground theory

H109.4

A

1673-0712(2010)03-0070-03

2010-03-25.

曾红霞 (1974——),女,湖南娄底人,湖南人文科技学院外语系讲师,硕士,研究方向:英语语言文学。