高职教育教学改革中几点问题的思考

2010-10-26李波刘琴玲

李波,刘琴玲

(1.酒泉职业技术学院,甘肃酒泉 735000;2.酒泉西大街小学,甘肃酒泉 735000)

高职教育教学改革中几点问题的思考

李波1,刘琴玲2

(1.酒泉职业技术学院,甘肃酒泉 735000;2.酒泉西大街小学,甘肃酒泉 735000)

近年来,高职教育教学蓬勃发展,取得可喜的成绩,但在快速发展的过程中难免存在一些诸如轻视学生职业道德教育;轻视理论教学;工学结合形式化;课程建设体系不完善;课程建设急于求成等问题。通过对这些问题的思考,提出相应对策,旨在进一步推进高职教育教学健康发展。

高职;教育教学;职业道德;工学结合;课程体系;课程建设

近年来高职教育迅速突起,成为高等教育阵营里又一支重要的主力军。高职教育是顺应社会经济发展需要而产生的一种新的教育形式,它的产生和改革意味着一种颠覆、超越、重组,意味着教育领域的又一次变革和调整。高职院校在发展规模、人才培养质量、人才培养理念、教学质量、课程体系重构等各个方面的发展盛况空前,取得了可喜的成就。尤其是基于工作过程的教学改革在全国各高职院校是一浪高过一浪,可谓如火如荼,热火朝天。但是,在建设的过程中也难免泥沙俱下,良莠不齐;在探索的道路上,也难免出现这样和那样的问题。

1 高职教育与其他层次教育的简要比较

高职教育有别于其他层次的教育,简要分析见表1。通过表1的比较分析,旨在理清思路,进一步明确高职教育的培养方向,更好地进行高职院校的建设。

2 高职教育教学改革中几点问题的思考

2.1 重视学生技能培养,轻视学生职业道德教育

在我国的各类教育中,德育的培养一直居于首位,可见德之重要。培养人才首先要培养学生良好的品德。高职教育的人才培养目标是培养德、智、体、美等方面全面发展的适应生产、建设、管理、服务第一线的高技能人才。根据培养目标,各高职院校立足于学生职业能力的培养,加大学生知识和技能的培养,但在某种程度上轻视学生职业道德的教育。

表1 高职教育与其他层次教育的简要比较

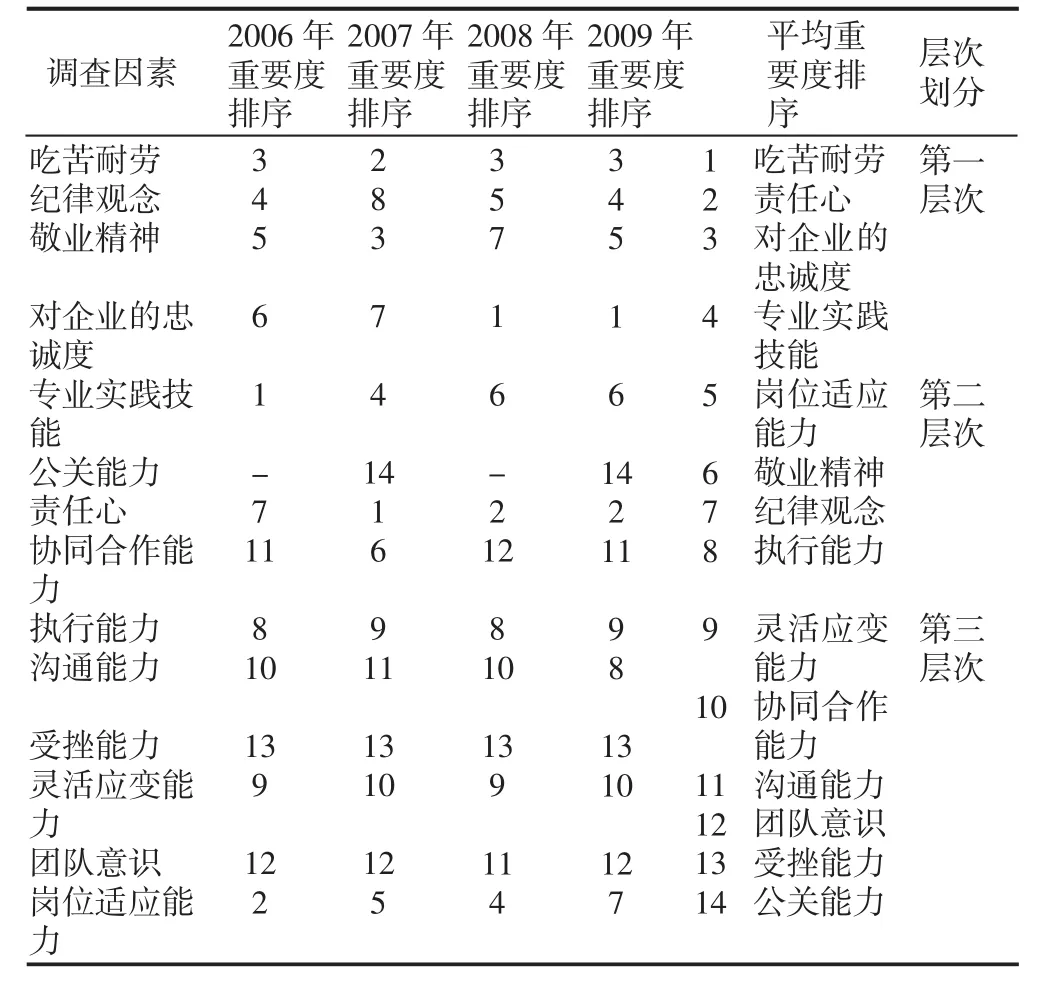

2.1.1 职业道德素质调查从2006年开始,我们对高职院校的毕业生进行跟踪调查并对用人企业进行了调查。在我们连续4年的跟踪调查和对用人企业进行的调查中发现,高职院校学生的职业道德成为现在教育中最主要的问题之一(见表2)。

表2 高职院校毕业生的素质要求因素调查统计分析情况

从2006年到2009年的调查统计分析中可以看出,企业对人才的需求逐步由对专业水平的要求转向对职业道德的要求。记得我们在和企业接触的过程中,一位企业家说的话“学生的专业能力我们可以通过两到三年的时间培养,而职业道德是多年形成的,我们无法改变”对我们启发很大。在表2中进一步对平均重要度排序进行层次划分,第一层次中职业道德因素占75%,第二层次中职业道德因素占50%。

由此可见,高职院校必须将学生的职业道德教育放在首位,高度重视,常抓不懈。

2.1.2 主要存在的问题(1)职业道德课程开设单一,相应课程的开发不能紧随社会发展;(2)职业道德课程的师资培训投入少,教师素质满足不了对学生职业道德培养的需要;(3)在各种专业的课程开发中,教学领域和相应的教学情境中涉及的职业道德教育少;(4)学生到一线的时间多,职业道德教育形式单一,职业道德教育无法实施。

2.1.3 对策(1)对所有任课教师结合企业用人要求进行有针对性的职业道德教育培训,尤其要对职业道德课程专任教师进行培训,并将职业道德教育内容穿插或渗透到情境教学之中;(2)进行企业调研,对职业道德课程进行开发,形成适应社会、企业,切实可行,形式多样的职业道德教育课程;(3)对于进行企业实习的学生,校内指导教师要承担学生的职业道德教育任务并同用人单位合作,选择有一定职业教育能力的企业人员进行现场教育,或者开展职业道德教育讲座等;班主任或辅导员或学生管理干事要定期不定期地对学生进行职业道德教育。

2.2 高职教学改革不到位或错位,影响教学质量的提高

高职教学改革的目的是提高教学水平和教学质量,提高学生的职业能力,但是在高职教学改革实践中,存在一些教学改革不到位或错位、不切合实际、生搬硬套等问题,从而影响教学秩序和教学质量,影响高职教学目标的实现,这些问题亟待解决。

2.2.1 过分强调实践教学,轻视理论教学在我们走访和检查学生实践教学的过程中,部分学生反映,通过实践确实学到了专业技术,提高了社会适应能力,但总觉得理论知识掌握得太少,许多技术学会了,但不知其所以然。诚然,高职教育强化实践教学无可厚非,尤其是在高职教育蓬勃发展和基于工作过程课程轰轰烈烈开发的今天,加强实践教学,突出培养学生的实践技能已成为高职教育的趋势。但是在个别情况下,存在失之偏颇的现象,这不得不引起我们的注意。高职教育培养的是适应生产、建设、管理、服务第一线工作的高技能人才,如果高职教育过分强调培养学生的技能,而缺少足够的理论知识支持,那么我们的高职教学就不符合高职教育的教学定位,也不符合高职教育的培养目标,不利于学生的职业发展和成长。

理论知识的积淀对人的成长和发展起着不可估量的作用。高职教育中理论知识教学的目的:第一,使学生提高或深化技能;第二,开发学生的智力和思维,储备信息资源,为今后的职业成长打下良好的基础;第三,培养学生的学习能力,使其形成终身学习的习惯,为其今后事业的成功打下坚实的基础。

在高职教学过程中,为了确保理论够用、突出学生的技能水平,就要制订切实可行、科学、理论够用的专业教学培养方案,教师要制订详细的教学进度计划和高质量的教学方案并认真实施,教学管理人员需要经常检查教师对理论部分教学任务的完成情况。

2.2.2 工学结合表面化、形式化国家高教部早在2006年就明确指出,把工学结合作为高职人才培养模式的重要切入点,以此带动专业调整和建设,引导课程改革、教学内容和教学方法改革;把工学结合作为高职院校的最重要的人才培养模式,而把工学交替、任务驱动、项目导向、顶岗实习作为一种教学模式。人才培养模式改革的重点是教学过程的实践性、开放性和职业性。在这一思想的指导下,各高职院校积极探索,不断改革,许多高职院校根据自己的办学特色和多年的教学实践,摸索和总结出了适合本校、当地建设的专业人才培养模式,开发了许多成功的教学领域,许多好的经验、先进的方法在全国范围内得到推广和借鉴。但是在高职教学改革中,也还存在一些不尽如人意的问题。

(1)专业人才培养模式不科学严谨,不切合实际。高职院校的最重要的人才培养模式是工学结合,在这个大方向确定的前提下,各高职院校和一些专家总结过去的教学经验,并结合行业特点,挖掘和利用各种资料,通过高度概括,形成了相应专业的人才培养模式,例如,“工学结合,两轮轮训”等。通过借鉴这些成功的人才培养模式我们可以避免走弯路,找出捷径以便更好地实现培养目标。但是,在实际教学改革中,某些专业的教学改革不能很好地结合专业,不能结合区域特点,不能结合学校的具体情况,不能结合行业特点,生搬硬套或略加改动地将别的人才培养模式移植过来,基本上属于急于求成或完成“任务”。也有些专业在制订人才培养模式的过程中没有通过市场调研对本专业进行深入研究,也没有通过本专业专家和行业专家的论证,其同样为不合理的专业人才培养模式。

专业人才培养模式关系到这一专业的发展方向,关系到3年乃至许多年这一专业的人才培养,关系到一批或几批学生的培养质量。所以,专业人才培养模式的制订一定要科学严谨,切合实际。

①准确制订专业人才培养模式必须符合以下几个方面的要求:专业人才培养模式必须符合高职教育教学的培养目标;专业人才培养模式必须符合工学结合和本专业的特点;专业人才培养模式要有一定的前瞻性;专业人才培养模式必须符合专业和行业的实际;专业人才培养模式要按照一定的程序制订。

②制订专业人才培养模式的基本程序:成立课题组,成员主要包括专业专家、行业专家;进行本专业的行业调查与研究;总结本专业的办学经验并进行提炼;将行业和本专业有机结合,经课题组讨论确定专业人才培养模式的初步方案;邀请行业技术骨干和课题组成员进一步论证专业人才培养模式的初步方案;通过精炼,高度概括出最终的专业人才培养模式。

(2)课程建设体系不完善,无实质性突破。构建科学、合理的专业课程体系,是实现专业人才培养目标和培养合格人才的前提。这就要求在专业教学实施中开设什么课程、各课程学时多少、开设课程的先后次序、开设课程的内容等专业建设课程体系必须科学、合理。在高职教学改革中,重构课程体系是改革的一项重要内容。目前,最具代表性的改革是基于工作过程的课程体系构建,许多高职院校也是在此基础上构建相应的课程体系。但在构建的过程中可能由于急于出成果或者是时间紧张等原因,出现了一些问题。

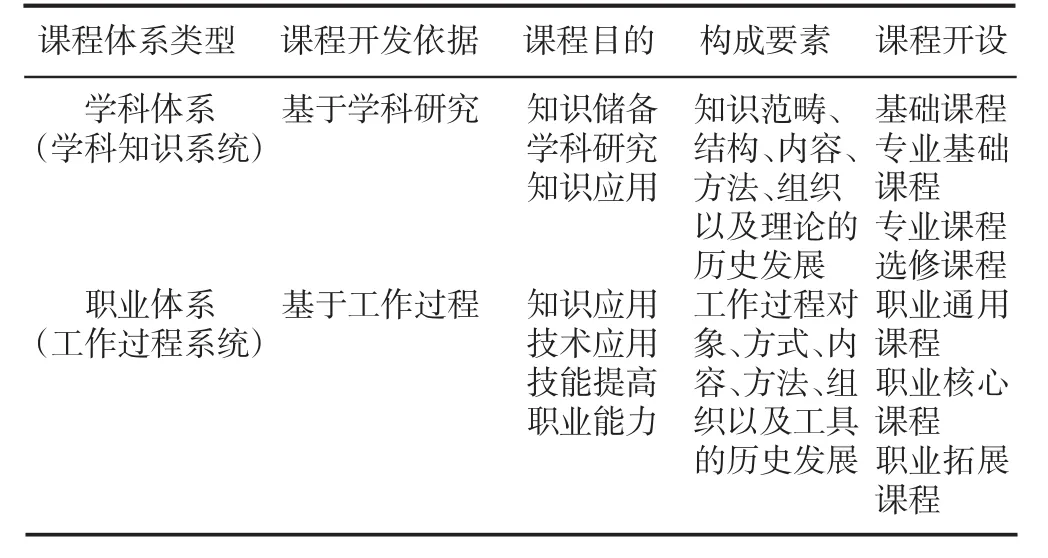

①学科体系课程和职业体系课程划分不清。学科体系课程和职业体系课程的对比见表3。由于对学科体系课程和职业体系课程理解不透,划分不清,导致所建立的高职专业课程体系无法摆脱学科体系的限制,只是将课程名称加以改动,实际上还是学科体系的缩影。

表3 学科体系课程和职业体系课程对比

②基于工作过程的高职专业课程体系构建程序不严谨。构建基于工作过程的高职专业课程体系是一个复杂、科学严谨的过程,需要准确理解工作过程的内涵;需要进行人才市场调研;需要对本行业专家、骨干、基层人员几个层次的工作过程进行调研;需要进行职业分析,根据行业实际情况确定本行业的所有岗位,划分出岗位群,对每个岗位工作进行分析,以进一步确定典型工作任务;需要通过理论和技术专家的论证、提炼,归纳出“学习领域”——课程。由于时间或经费或人力不足以及主观努力不够等原因,在实际工作中常常简化工作程序,制订出的课程体系定位不准确,课程教学课时不合理,课程安排不恰当等。这就需要专业建设负责人确实抓好关键环节,相关成员按程序扎实工作,以制订出较为完善、合理的专业课程体系。

(3)课程建设急于求成,疲于应付。课程建设是高职教育和教学改革的核心,是提高教学质量的中心环节,是衡量高职院校办学水平和教学质量的重要标志,是实现培养目标的基本保证。

高职教学中的课程建设大致分为精品课程、核心优质课程和重点课程的建设。课程建设的目的主要是对内提高教学质量,对外一方面提高学校和专业的知名度,另一方面形成资源共享,尤其是精品课程的建设为高职院校的发展带来了机遇和挑战。但不可否认的是,并非所有的精品课程建设者对精品课程的内涵都有非常清楚、准确的理解,并非所有的精品课程真正发挥了有效的作用。

①急于求成,为建而建。某些高职院校建设精品课程的条件还不成熟,并未达到“五个一流”的标准,但强行进行建设。例如,师资力量薄弱,教学资源和教学方法落后等。并且在建设的过程中,突击建设,不时占用正常上课时间,反而影响了教学质量。这种精品课程的建设不值得提倡。

②利用不够,管理不善。许多高职院校集中人力、物力、财力,充分调动教师的积极性进行课程建设,把课程真正建设成为经得起考验、有推广价值的课程。但是课程建成并通过验收后,似乎就成了摆设。一是费了很大工夫,花了很大力气和费用,资源不能充分加以利用,没有达到提高教学质量的目的;二是课程建成后不能及时更新内容,需要进一步优化和完善。

以上提出的几个方面的问题并非是否定高职教育教学改革,而是为了更好地促进高职教育教学健康发展。高职院校要谋发展,必须在德育、理论教学和实践教学3个方面齐抓共建,并使其均衡发展,同时抓出成效,建成特色。应围绕行业建设专业,办好专业服务行业,瞄准岗位设置课程,紧贴能力培育人才,集中优势彰显特色,构建基于工作过程、符合职业能力要求的课程体系,优化“双师”结构教学团队,强化课程建设。通过特色和脚踏实地教学形成的合力,增强高职院校的办学实力,提升办学水平,增强学生的职业能力。

[1]李曼丽.中国大学通识教育理念及制度的构建反思[J].北京大学教育评论,2006,3:86.

[2]杨登新,王恩军,闫华.对高职院校精品课程建设的认识与思考[J].职业与教育,2007,20:132~133.

[3]韦巧燕.对精品课程建设的几点认识[J].高教论坛,2006,2:57~58.

[4]赵琼.高职院校通识教育实践和认识中的误区探讨[J].现代商贸工作,2009,21(3):187~188.

G420

A

1671-1246(2010)08-0012-03