改土归流与当代行政区划改革

2010-10-21周新伟

周新伟

(中共岳阳市委政策研究室,湖南岳阳414000)

改土归流与当代行政区划改革

周新伟

(中共岳阳市委政策研究室,湖南岳阳414000)

行政区划改革属于政府行政体制改革的一个组成部分,因其涉及区域政治权力、经济利益、社会资源的再分配,涉及地域文化的包容与整合,涉及区域中长期发展等敏感话题,历来被认为是行政体制改革的一大难题。为了破解这一难题,我们不妨通过对其与历史上的改土归流举措进行对比分析,或许可以从中得出一些有益的启示。

改土归流;行政区划改革;比较;启示

历史学是一门博大的学科。意大利历史哲学家BenedettoCorce认为,“一切历史归根到底都是当代史。”的确,历史学所秉承的治学方式、研究方法及其蕴含的丰富哲理都可以用来为当代研究服务。特别是在目前学科之间交叉研究的趋势不断扩大的情况下,借鉴历史学的某些理论方法往往可以收到意想不到的效果。在对我国行政区划改革的研究当中,我们也不妨与历史学做一次结合的尝试。行政区划改革属于政府行政体制改革的一个组成部分,因其涉及区域政治权力、经济利益、社会资源的再分配,涉及地域文化的包容与整合,涉及区域中长期发展等敏感话题,历来被认为是行政体制改革的一大难题。而我国历史上的改土归流也属于行政体制改革的范畴,同当代热门的行政区划体制改革相比,二者有颇多相似之处,也存在重大区别,通过对二者的比较分析,我们或许可以从中得到一些有益的启示。

一、改土归流概述

改土归流是我国封建社会行政体制改革的一项重大举措,这一举措在历史上几个朝代都存在。为了研究的方便,我们这里讨论的主要是清朝的改土归流,特别是雍正年间对于西南地区的改土归流。一方面是因为这一时期的改土归流较具代表性,另一方面此时的清朝版图与现代意义上的领土疆域更为接近,有利于在行政区划建制上的纵向比较。

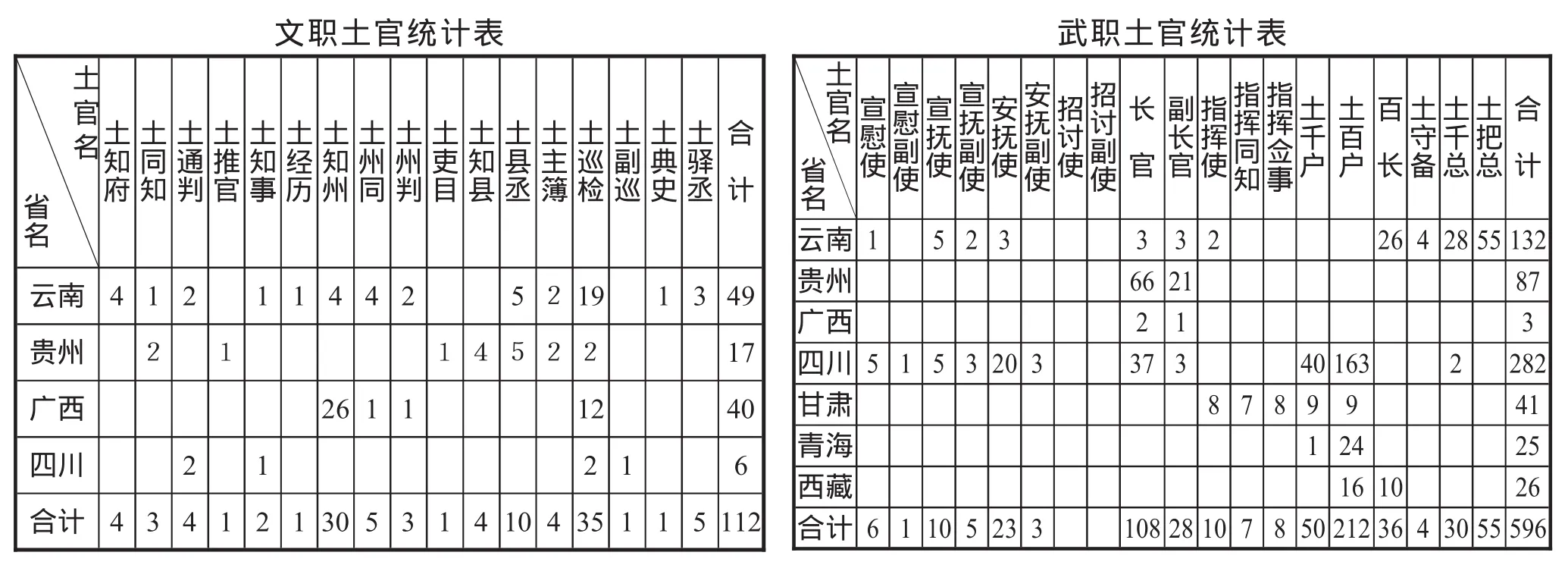

资料来源:吴永章著:《中国土司制度渊源与发展史》,第218页,四川民族出版社,1988年

改土归流,简单地说就是指改变过去的土司制度,用流官取代土官。土司制度的官职,计有宣慰、宣抚、安抚、招讨、长官诸司,而这些职名在元代均已齐备。清代土司制度则是清王朝占领南方民族地区以后,在“因明制”(《清史稿》卷五百十二《土司一》列传二百九十九,土司传序,中华书局标点本第四七册14204页)的基础上建立起来的。其规模较之前代已经大大增加,如上表所示。

清代土司制度是中央与地方各民族统治阶级互相联合、斗争的一种妥协形式。土司与中央王朝的关系,在经济上表现为“纳贡”与“回赐”,土司必须服从封建王朝的征调,土司在其辖区内具有无上权威,为名副其实的“土皇帝”,自设总理、家政、舍巴、土知州、土中军等。自宋代开始,所辖最小行政单位为洞。土司统治等级森严,用等级确定权力和地位,主仆之分十分严格。土地按等级分配,土司占有肥田沃土,舍巴头人可分平地,土民只能在山坡上开一块“份地”。在住房上,土司“纺柱雕梁,砖瓦鳞砌”,舍巴头人“许竖梁柱,周以板壁”,土民则“叉木架屋,编竹为墙”,皆不准盖瓦,如有盖瓦者,即“治以潜越”之罪,俗云:“只准家政骑马,不许百姓盖瓦。”在土司统治下,土地和人民都归土司世袭所有,土司各自形成一个个势力范围,造成分裂割据状态,从而使民族之间和民族内部产生仇恨和战争。于是,雍正四年(1726年),清王朝进行全国性的大规模的改土归流。清廷委任鄂尔泰为云、贵、广西三省总督,负责改土归流事宜。鄂尔泰通过对土司招抚和镇压并用的办法,用了五、六年时间,到雍正九年(1731年)基本完成了三省的改土归流任务。《清朝续文献通考》卷一百三十六载,宣统三年民政部奏各省土司拟请改设流官称:“西南各省土府州县及宣慰宣抚安抚长官诸司之制,大都沿自前明,远承唐宋,因仍旧俗,官其酋长,俾之世守,用示羁縻。要皆封建之规,实殊牧令之治。康熙雍正年间,川楚滇桂各省,迭议改土归流。如湖北之施南,湖南之永顺,四川之宁远,广西之泗城,云南之东川,贵州之古州、威宁等府厅州县,先后建置,渐成为内地。乾隆以后,大小金川,重烦兵力,迨改设民官而后,永远底定。比值筹备宪政,尤宜扩充民治。近年各省,如云南之富州、镇康,四川之巴安等处,均经各该疆臣,先后奏请改土归流。而广西一省改革尤多,所有土州县均因事奏请停袭,及撤任调省,另派委员弹压代办。此外则四川之瞻对、察木多等处尚未实行,德尔格忒、高日、春科等处甫经核准。伏维川、滇等省,僻处边陲,自非一律更张,不足以巩固疆圉。惟各省情形不同,办法亦难一致,除湖北湖南土司已全改流官外,广西土州县,贵州长官司等,名虽土官,实已渐同郡县,经画改置,当不甚难。四川则未改流者尚十之六七,云南土司多接外服,甘肃土司从未变革,似须审慎办理,乃可徐就范围。”(《清朝续文献通考》卷一百三十六《职官》二十二《直省土官》条,万有文库商务印书馆本第二册考8964页)这个奏章,将清末前的改土归流情况作了总结性的叙述。

二、当前我国行政区划改革现状

行政区划(regionalism)是国家结构体系的安排,国家或地区根据政权建设、经济建设和行政管理的需要,遵循有关法律规定,充分考虑政治、经济、历史、地理、人口、民族、文化、风俗等客观因素,按照一定的原则,将一个国家(小国除外)的领土划分成若干层次、大小不同的行政区域,并在各级行政区域设置对应的地方国家机关,实施行政管理的行政建制。[1]《中华人民共和国宪法》第30条,列举了中国行政区域划分的区域单位名称为省、自治区、直辖市,自治州、市、县,自治县、镇、乡、民族乡。截止2007年3月底,中国共有省级行政单位34个:4个直辖市,23个省,5个自治区和两个特别行政区;地级行政单位333个:283个地级市,17个地区,3个盟,30个自治州;县级行政单位2869个:369个县级市,1463个县,117个自治县,49个旗,3个自治旗,856个市辖区,4个地区辖区,两个特区,1个特别区,1个林区,3个行委;乡级行政单位41388个:10个区公所,19349个镇(含民族镇),15328个乡(含民族乡),166个苏木,1个民族苏木,6163个街道办。[2]

现行的行政区划是在计划经济年代逐步建立起来的,改革开放以后也未有大的调整。随着市场经济的建立和发展,带有旧体制特征的行政区划显示出越来越多的不足。说到底,问题在于“中央与地方”及“地方与地方”的关系,没有得到很好地解答。从“中央与地方”的角度看,中央怎样平衡集权和放权?如何保持高度一致的同时也保持地方的发展活力?这些都是行政区划改革的内容。目前,各方对行政区划改革的设计方案很多,林林总总,不一而足。许多学者也从不同角度入手来分析改革的侧重点或具体内容,如许多人参照美国50个州的设置,把区划改革方案集中于50个省份如何划分的设想上;在改革的动因上,集中于探讨行政管理手段和市县乡镇等机构设里的改革等方面;对于改革所要达成的长期目标,多专注于经济或行政的某些方面的优化设计上。具体来说,包括:(一)增直分省。所谓“增直”,是指在综合考虑经济实力、地理区位、政治影响、科技文化、发展前景等因素的基础上,增加直辖市的数目,并进行合理布局;所谓“分省”,是指增加省级区划的数目,缩小现有省级区划的管理幅度。(二)虚市强县。所谓“虚市”,是指撤销地区行署这一层级,改革市管县体制,实行市县分治,之间不再具有行政隶属关系,各自管理本辖区范围内的事务。按照国际通例,市是城市型的行政建制,主要管理市区和郊区,不再管理农村区域。所谓“强县”,是指下放管理权限,增强县级政府的自主性,壮大县域经济实力。(三)乡镇自治。实现县乡分权,改变乡镇依附于县政的状况,弱化乡镇的行政性,增强自治性,建立和扩大乡镇与乡村社会新型多元的民主合作机制。(四)区域发展统筹规划。区域规划是以跨行政区的经济联系紧密地区为对象的具有约束力的空间规划,其目的就是破除行政封锁,促使行政区经济走向区域经济。关于区域发展整体规划,“十一五”规划指出,一是健全区域协调互动机制,打破行政区划的局限,促进生产要素在区域间自由流动,引导产业转移。二是建立城市群发展格局,增强城市群的整体竞争力,发挥带动和辐射作用。(五)省直管县。它强调行政组织纵向结构(层级制)的变革,重点是减少行政层级,目的是突破原有体制,宏观上重塑行政架构。在构建有限政府的框架上,通过取消地级市,原有四级建制将转变为省-县市-乡镇三级政府架构,将缩短信息空间传递距离、灵活政府决策、节约行政成本。

三、改土归流与当代行政区划改革的比较分析

改土归流与行政区划改革同属于行政体制变革的范畴。二者除了所属时代不同之外,在许多方面还存在着明显的区别,主要表现为:

第一,出发点和归宿不同。改土归流完全是因为土司的割据威胁到了清政府的治理。由于土司的势力无限膨胀,他们不愿受封建王朝的节制,相互之间若产生矛盾,均由双方自己解决,根本不把朝廷放在眼里,这实际上是架空了中央的权力。正是由于土司制度自身的地方割据性严重威胁着中央,因此清王朝便调整行政区划,缩小土司的管辖范围,乃至设流官治理。“清王朝从各方面对土司进行限制,旨在防止土司势力发展,削弱土司势力,其方式包括划定疆界、不许土司土民擅自离境、用分袭削减势力、以改设官、改区划削力。”[3]而当代的行政区划改革的出发点是由于原有的行政区划体制已经不适应现代社会经济政治发展的需要,目的则是通过调整中央与地方的关系实现两大目标——民主和效率。一方面要加强行政民主,保持地方的积极性和自主性,创造更多、更直接、更方便的自下而上的途径;另一方面要提高行政效率,增强中央的宏观调控能力,保证上下施政畅通、迅达,保持政策自上而下运行高效。

第二,过程不同。雍正朝改土归流在鄂尔泰的指挥下,仅仅几年时间,就造成了“湖广无土司”的局面。期间虽有部分土司反抗,甚至保留了原土司的残余势力,不同程度地控制着原来的属民,但这并没有影响到整个改土归流的过程。而行政区划改革则不是几年就能完成的任务,它是一个长期的渐进式的改革进程,必须有待于各项客观条件成熟后才能实行。其成熟性的主要条件是:政府机构的改革调整;地方区域内产业结构与经济布局的调整;城市化的进程与城镇化的建设。这项长期性、复杂敏感的系统性工程涉及面广,影响因素多,不能一蹴而就,急于求成,必须统筹权衡,整体规划,使之逐步走向科学化、规范化和法制化。而因国力与国情所限,我国的行政区划改革之路必将艰难曲折,任重道远。[4]

第三,手段不同。对于改土归流,鄂尔泰曾做过总结,他认为,过去对“边境夷情非失之姑息即失之决裂,非过于畏葸即过于张皇,论剿论抚,遂都无是处”。(《朱批渝旨》第26册,雍正六年二月初十日鄂尔泰奏)也就是说单纯用“剿”或单纯用“抚”都无济于事,因而要“剿抚并用”。这里所谓的“剿”就是武力征服,所谓的“抚”,就是对人心的笼络。除此之外,这一手段也包含了清统治者对少数民族的侮辱与偏见。在鄂尔泰看来,“苗人亦人类,若专用剿,未免伤天地之和;苗多兽心,若专用抚,亦难慑凶顽之胆”,所以“二者不宜偏废”。(民国《贵州通志》,前事志20,方显:《平苗女宜》)雍正帝支持采取这一手段,并一再强调:“剿抚名虽二事,恩威用岂两端。当抚者未妨明示优容,当剿者亦宜显施斩酉或。”(《朱批渝旨》第60册,雍正十一年十一月二十九日尹继善奏之朱批)而行政区划改革手段是柔和的,它允许地方政府提出不同的改革方案,兼容并蓄。对于少数民族自治地区的改革同样充分尊重当地的实际情况,以科学发展观为指导,以人为本,因地制宜,统筹兼顾。强制性的改革并不是主流。

第四,效果不同。雍正年间的改土归流,由于没有出现明代及清初那种政策上的摇摆性,因而其客观效果是显著的。改土归流之后,清政府在原土司领地分别设置府、州、厅、县,委派有任期、非世袭的流官进行直接统治,实行和内地一样的各项制度,如设立保甲、编制户口、丈量土地、厘定租税、清查钱粮、建立学校、推广儒学等,这样,中央能够随时控制局面,土司独霸一方的现象从此销声匿迹,甚至沿袭几个朝代的土司制度也在观念上被废除了。其上述措施的实行不仅加强了清王朝对西、南部一些少数民族地区的统治,也在一定程度上改变了这些少数民族地区的闭塞落后状态,有利于地区之间经济文化交流和社会发展。而行政区划改革的效果则是隐性的,甚至可以说是一个试错的过程。它没有固定规律可循,也没有现成的经验可借鉴,因此,产生的效果只能是阶段性的,在短期内甚至还不能呈现出明显的改变,对于其最终效益只能做科学、系统的事前估量。

四、启示

历史学领域对于改土归流的研究著述非常之多,褒贬不一。笔者认为,改土归流,其实质只不过是封建统治阶级中央与地方的角力和斗争,并非以人民利益为重,不可过高评价。那么,如何从改土归流和当代行政区划改革的比较中得出有益启示呢?这二者表面上似乎没有太多必然的联系,甚至没有比较的价值。但其实不然,正如美国历史学家DonaldR.Kelley在《多面的历史》一书中描述的那样:“历史是一种智慧的形式,一种在时间上拓展人类视野并超越地方经验和注意力的形式。”通过前文论述,可以得出如下启示:

首先,任何改革都不是一帆风顺的。即使是高度集权的封建王朝,其改革过程也是曲折的。雍正朝的改土归流看似顺利,实则也有来自统治阶级内部的争议和被革除的土司及其族属的反抗,而且持续时间不短。因此,我们对于当前的行政区划改革,也要把困难估计得大一些,把形势预测得严峻一点。行政区划改革只是社会上层建筑改革的其中一环,这项改革除了必须修法在先,还必须依赖于整个上层建筑内的其他政改课目为其提供配套,否则,它很难单兵突进。即使有众多经过科学合理论证的方案,也不能掉以轻心。要始终相信前途是光明的,道路是曲折的。

其次,水可载舟,亦可覆舟。土司本是封建政府所辖的地方官员,但由于其横行霸道,大肆割据,迫使中央政府不得不施以流官以代之。试想,如果清政府当时不实行改土归流的政策,是否还有史书所记载的“康乾盛世”?正因为如此,在行政区划的改革过程中,政府就要充分尊重民意、重视民生。特别是在广大少数民族地区,由于生活习惯、居住环境等方面的差异,如果一味从领导者意志出发进行改革,势必造成混乱局面。这其中就涉及到权力的使用问题。行政区划改革不是权力的显摆过程,而是权为民所用、利为民所谋的过程。

最后,改革要把握好“度”。封建中央王朝建立土司制度只不过是一种权宜之计,其最终目的是先将这些少数民族地区稳定下来,然后创造条件,实行改土归流,最后彻底废除土司制度。因此,一旦土司出现“劣迹”,清政府便疯狂加以反扑。这实际上造成了社会的动荡和混乱。代之以新设的流官,本质上仍然是封建统治阶级的代表,与土官名称虽异,但却“臭味相投”,许多土官的“陋规”,流官照样施行。而“一个国家的行政区划体系,尤其是大国,是一个复杂的动态体系,牵涉的因素方方面面,其实质是各种政治、经济利益关系问题,因而具有很强的政治敏感性和政策性。我们既要坚定不移地进行改革,又要与国家的长治久安结合起来,武断浮躁的情绪和游移不前的态度都不行,必须在科学研究的基础上,把握好‘度’的问题。应该说,这是一个最基本的原则。”[5]

[1]杜丽菲.浅谈中国行政区划改革[J].北方经济,2008,(13).

[2]行政区划网http://www.xzqh.org/quhua

[3]龚荫.中国土司制度[M].昆明:云南民族出版社,1992. 141-143.

[4]邹树彬.行政区划改革:焦点、态势及走向[J].社会科学研究,2007,(4).

[5]陈晋肃.21 世纪中国行政区划体制改革的问题与出路—刘君德教授访谈录[J].探索与争鸣,2002(, 4)

C93

A

1009-3605(2010)04-0015-04

2010-04-14

周新伟,男,湖南岳阳人,中共岳阳市委政策研究室科员。

责任编辑:周育平