雍正时期的中日长崎贸易

2010-10-20徐淑华

徐淑华

雍正时期的中日长崎贸易

徐淑华

通过日本“正德新令”的颁布给中日长崎贸易带来的影响,从清雍正时期中日长崎贸易往来的主要贸易品、贸易商品集散地等方面,阐述了清雍正时期中日长崎贸易的内容及其特点。

雍正;中日;长崎贸易

雍正朝(1723-1735年)是整个清前期中日贸易实行“信牌制度”后的一个典型过渡时期:13年中,凭信牌驶抵日本长崎港进行贸易的唐船共计417艘,年平均32艘,既少于开海禁时期,却又超出以后历朝赴日的唐船数。这期间由于信牌贸易制度的实行,在赴日贸易商人中出现了夹带违禁人货的现象,从而引起中国官方的高度警惕以及相关的中日交涉。但另一方面,中日长崎贸易由于其开展的特

殊环境和背景,又呈现出独有的特点。

一、中日双方的主要贸易品

雍正年间,中国商船赴日采购的商品主要是铜。但由于日本铜产量减少,清政府的办铜船常常完不成采办指标,因而清政府把每年的额定办铜指标降为二百七十余万斤[1]。除铜之外,唐船从日本输出的另一大宗商品便是银。

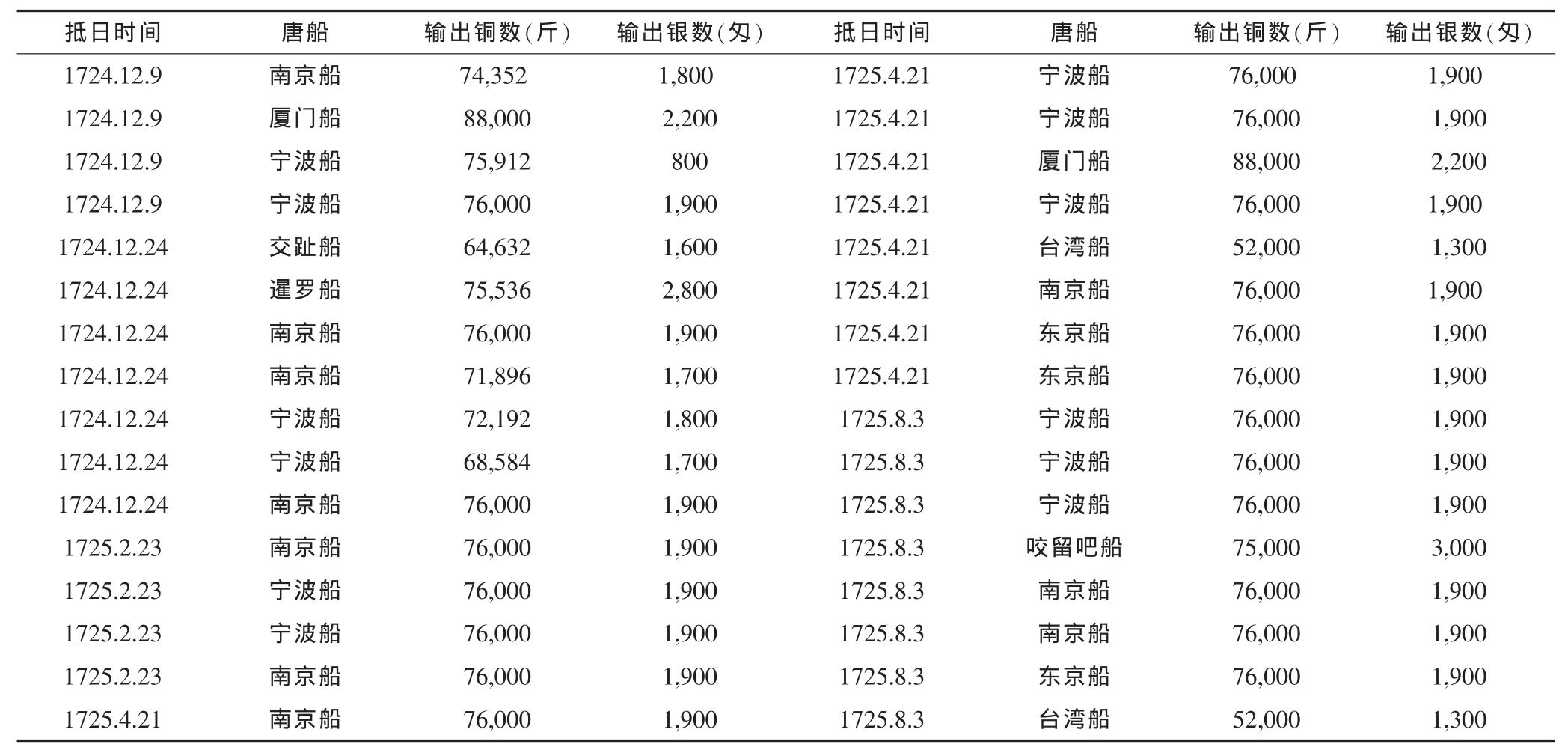

表1 1724-1725年部分赴日唐船运输的铜、银统计

可见,唐船从日本运回的商品主要是铜和银。当铜不够供应贸易需要的时候,日本便以“俵物”(俵是稻草包,用稻草包包装的物品称俵物。在江户时代的长崎输出品中,一般把海参、干鲍鱼等海产物统称为俵物。)诸色来抵补。二者的比例是四分铜斤六分“俵物”。“俵物”以外的各色物品中,以黄铜器皿、镀金器皿、描金器皿、伊万里陶瓷等的输出为多。但是“客商止于铜斤得获利息,其余之货具系抬算高价,原无所趁。”[2]而铜的利润很高,中国货物“大抵内地价一,至倭可易五,及回货,则又以一得二,故铜商之豪富甲于南中,与粤中之洋商、淮之盐商相埒。”[3]为了取得铜斤,当时的商船主们才划破东海的惊涛骇浪,争赴长崎。

表2 雍正年间中国船自日本输出铜数

中国商船运往日本长崎的主要贸易品是生丝和丝织品。虽然这时期日本国内丝织业发展非常迅速,但雍正年间日本对中国生丝的需求量仍呈现递增趋势。雍正二年(1724年)为6128斤,雍正六年(1728年)为8549斤,雍正十年(1732年)为23500斤[4]。 然而,相对于前一个时期,日本对中国生丝的需求总量有所减少。

仅次于生丝和丝织品的主要贸易品则是药材。最珍贵的是人参,其它输出量较多的有山归来、大枫子、槟榔子、大黄、麻黄、黄芩、杏仁、甘草、茴香、苍术、白术、乳香等。此外砂糖也是输出较多的商品。唐船一般将砂糖堆积在舱底运输。日本纺织品所需的染料,如苏木等,食品的胡椒、柬埔寨干果等,以及鹿皮、纸张、漆等,通过唐船的转口贸易也有输出。

另外,清代大批中国文化典籍也作为商品进入日本市场。如表3:

表3 雍正年间输出新书统计(单位:部)

由上表可知,书籍也是中日长崎贸易的重要内容之一,其中雍正元年到五年(1723—1727年)输出的新书数量较多。从雍正六年(1728年)起,新书的输出数量开始减少。这主要是由于中国官方发现了赴日贸易商人夹带违禁货物。浙江总督李卫将对日贸易商总李君泽召至官府,令其慎重履行手续,医药等书籍如未经过亲自检查不许装船出海。这一禁令的结果明显地体现在雍正六、七、八年新舶来书籍的数量上。整个雍正年间,这三年(1728—1730年)中中国输往日本的书籍数量最少。

二、主要贸易商品集散地

清代生丝、丝织品的产地主要在江浙地区,江浙以外的地方因自身不产丝货,故这些地方的商人往往要前往产地,通过牙人和牙行,以较低的批价运贩日本。因而,赴日贸易商人在经营中日贸易的过程中,要经常往来于贸易品的生产地。当时最主要的贸易商品集散地有宁波、上海和乍浦。

宁波地处浙东门户,“为海道辐辏之地,南则闽广,东则倭夷,商舶往,物货丰衍,东出定海,有蛟门、虎蹲天设之险,亦东南要会……”[1]由于宁波面临辽阔的大洋,附近的港口列岛,多可供船只寄碇,加上内河航道畅通,经济腹地广阔,故而成为有名的对外贸易港。中外各地的土特产通过密集的水网运到宁波集散,且内地与海岸、本国与南洋诸国、长崎商品也运到此地进行中转。海外贸易商人在此采购商品,货样品种齐全,价格便宜,出入内河外海又颇为便利,因而吸引了众多的商舶时常寄港于此。

上海位于黄浦江与吴凇江的合流处,以通日本为最近,而且接近棉丝纺织品产地,拥有广阔的商业经济腹地,因而迅速地发展成为中外百货聚集、客商购销商品的中心地。赴日贸易商人在上海因为组织货源、推销商品便利,故除了在此收购各地土特产、南洋商品贩售长崎外[2],有的则于贸易回还时,不返航原起航地,而是直接在上海销售日货,收购适销日本的货后又驶往长崎。

乍浦,是浙江省嘉兴府平湖县之属镇,位于杭嘉平原的东端,面临东海,水路距平湖县城约27里,嘉兴府城80里[3],且刚好介于苏州、上海、杭州、宁波、湖州等商业都市的中央位置,有运河直通苏、杭、湖州,海路与宁波、上海联络也很方便。正是这种优越的地理位置,使得附近的很多物资,甚至包括苏州以及长江中上游的商品,都由乍浦港出口。海外的舶来品及闽粤的商品,也在此起货转运各地,这时期的乍浦港已成为赴日贸易商人采购物资的重要集散地之一。

三、贸易特点

清代中日长崎贸易,是以中国商船主动赴日贸易,日方禁止本国商船赴海外贸易,仅允许中国、荷兰商船赴指定的长崎港进行贸易活动为基本特征的[4]。[具体到雍正时期的中日长崎贸易,它又有自身的特色。

(一)江浙取代福建,成为中国对日贸易的主要口岸

清初实行海禁之时,中国商船的赴日贸易为郑氏海上势力所垄断,而福建又是郑氏的活动基地。因而赴日商船从福建各口岸起航的为多。但随着贸易形势的不断变化和发展,这种状况也迅速发生变化,由福建诸口岸起航驶入长崎的商船数,开始逐年呈下降趋势。到雍正年间,江浙超越福建,成为中国对日贸易的主要口岸。

1723-1733年的11年中,赴日商船从宁波港起航的有106艘,仅次于宁波船的是南京船,有102艘,远远超过同时期从福建起航的39艘,也超过从广东起航的35艘[1]。从宁波港起航的赴日商船占同时期各地赴日唐船的29.9%,南京船在各地赴日唐船中的比重为28.8%,福建船的比重仅为11%。可以确定,雍正年间宁波港已成为中国对日交通贸易的第一大港。福建作为中国对日贸易主要口岸的地位已然丧失。

江浙取代福建,成为中国对日贸易主要口岸的一个重要原因在于经济因素。对日贸易的输出品主要是生丝和丝织品,而浙江、江苏是丝织业中心。福建则主要生产砂糖,但砂糖的价值比丝绸低得多。砂糖在当时被俗称为压舱货,丝货被称为船面货。因而,为了获得高额利润,由闽粤起航的商船,在前往长崎的途中,会特地到宁波或舟山的普陀山等口岸停靠,购买生丝和丝织品,以充实货物,再航长崎。这样一来,闽粤商船的航行周期就加长了,成本也相应提高了,利润自然也就比江浙的商船要少,从而在商品出口竞争中处于不利地位。此外,中日两国贸易政策的调整也促成了这种局面的形成。日本于1715年颁布的“正德新令”要求各地唐船货物各具特色,在规定30艘唐船的出发港时,规定南京船10艘,宁波船11艘,福建船4艘,广东船1艘。这种政策的倾斜体现了日本对丝及丝织品的渴求。清政府则在17世纪90年代后指定上海、嘉兴乍浦为赴日办铜的出航口岸。归航的海关验证则限定在宁波港,使其增加了赴长崎贸易的商船数目。雍正五年(1727年),清政府指定厦门港为福建省唯一合法港口。这一方面使厦门迅速繁荣,特别是厦门和南洋贸易迅速发展,另一方面也导致对日贸易的闽商向江浙的港口转移业务。加之江浙在地理上与日本的航程较福建为短等种种原因,促成江浙商人在这时期取得了对日贸易的垄断权。

(二)日本利用其信牌贸易制度,控制了中日贸易的主动权

1715年“正德新令”的颁布,标志着中日贸易从此进入信牌贸易时期。此后,日本时常对赴日唐船数及贸易额进行限定。从1720年起,规定赴日唐船数为30艘。1733年赴日唐船数为29艘,贸易额为4000贯。既然赴日商船的数量及贸易额都有限定,而赴日贸易又非信牌不可,这就促使赴日贸易的中国商人设法为幕府效力,以期得到临时增发的褒奖信牌。幕府则通过这种方式,可以获得它所需要的各种物品。这种现象在雍正年间表现得尤为突出。如1733年驶抵长崎的广东船船主龚恪中,他因在1731年表示愿去广东采买幕府所需的御用物品而取得信牌[2]。日方通过手中的信牌,除了可以获得各种所需的物品,还可以获得它所需要的各类人才。雍正年间浙江总督李卫所发现的赴日人员中就有医生、武举、僧人等。由于及时发现和处理,中国商人私自夹带违禁人货赴日的现象基本杜绝。另外,日方通过信牌的发放,还能有计划地调剂货源。例如1726年第16番暹罗船船主林其璋领取了1727年的信牌回棹,但是1727年林并没有按计划驶来长崎。于是1728年长崎译司又发给第19番广南船船主郑大威一张暹罗信牌,要他于1730年来贩一次,“以补1727年暹罗港门之缺。”[3]

从上述种种情况,可看出日本在中日贸易中的主动权,日方可以根据自己的需要调整中国沿海及东南亚各港来日船只的数量及贸易额,也可根据自身需要调剂所需货物,在对外贸易中“为所欲为”。

(三)中日贸易是在两国政府指导下进行的非直接的官方贸易

清代中日两国之间始终没有建立正式的外交关系,但彼此间传统的互通有无的直接贸易却发展起来。

从日本方面看,其对外贸易有一整套严密的管理体制。1698年成立长崎会所,作为长崎地方官员会同处理贸易事务的机关,在长崎奉行的领导下,直接插手管理和组织贸易。“正德新令”后,通过发放信牌,限定入港船数和贸易额,加强对贸易的管理。除了无信牌者不许交易,还有严格的其它规定,如违反规定,也将取消贸易。如每船所载的商品超过规定在30贯以上,强行算入定额,如不同意,则将货物全部没收,并永不给信牌等诸多规定。

从中国方面看,赴日贸易商人主要是为采购日本洋铜。清朝开海关初,赴日贸易商人绝大多数为民间自由贸易商人。1699年,清政府指令芜湖、湖口、扬州等六关监督,按本关承担办铜额数,支银于内务府商人,专门赴日办铜,赴日贸易商人中出现以清廷为背景的官商。此后,清政府一直都招商办铜。针对赴日办铜商人,清政府管制得非常严格,专门设立了总商稽查制,在宁波、乍浦、上海分别稽查一切赴日商船。因而,虽然中日双方的关系表现为民间交流的状态,没能建立起两国政府间的直接联系,但是,这种关系不但没有脱离各自政府的关注,相反,恰恰是在政府的指导和管制下发展起来的,可以说是一种非直接的官方贸易。

[1]木宫泰彦日中文化交流史 [M].北京:商务印书馆,1 9 8 0:6 8 1-6 8 2.

[2]朱批谕旨:第4 7册[Z].雍正七年六月三十日,性桂奏折.

[3]金安清.东倭考[M].上海:上海书店,1 9 8 2:2 0 8.

[4]山脇悌二郎.长崎の唐人贸易[M].东京:吉川弘文馆,1 9 5 4:2 2 9.

F752.949

A

1673-1999(2010)01-0152-03

徐淑华(1977-),女,浙江人,硕士,中国计量学院(浙江杭州310018)人文社科学院讲师,研究方向为中外关系史,华侨史。

2009-08-31