上海市农民工城市融合状况分析

2010-09-29陆康强钱文杰

陆康强 程 英 钱文杰

(国家统计局上海调查总队,上海 200003)

上海市农民工城市融合状况分析

陆康强 程 英 钱文杰

(国家统计局上海调查总队,上海 200003)

农民工是嵌入城市结构,又游离于城市社会的特殊群体。调查表明,上海市农民工的就业环境、经济收入和居住状况差异较大从而融入条件不同,另外其来沪动因和未来设想等融入意愿也影响其融入城市的效果。通过调查并分析其来沪时间、方言掌握、交往对象、在沪家人和心理归属等融入迹象数据,测量出农民工对上海的整体满意率为70.7%,但城市融入的总倾向度偏低。

农民工;城市化;融合

农民工是嵌入城市结构,又游离于城市社会的特殊群体。作为嵌入者,农民工会造成对城市结构的挤压,因而也会遭受城市结构的反挤压;作为游离者,农民工虽然已是我国城市社会不可或缺的组成部分,但他们缺乏城市社会关系,缺乏社会约束和保护。城市市民在教育、卫生、劳动、养老等方面享有的待遇很少为他们所共享。

按照世界经济的发展规律,农村劳动力占全民劳动力以及农民占总人口比例的低水平,是现代成熟经济体的基本标识(亨廷顿,1988)。所以,农民工为城市所接纳,在从事非农职业的过程中淡化并最终失去农民身份,是我国实现工业化、现代化的必然趋势和结果;而给予农民工以公平的市民待遇,帮助他们由城市的嵌入者、游离者转变为城市的融入者,也是构建和谐社会的必然要求和保证。

本文拟从融入条件、融入意愿和融入迹象三个侧面梳理、整合调查数据,测量并分析上海农民工城市融入的倾向度。

一、融入条件

农民工适应和融入城市社会的首要条件,是要在城市有相对稳定的职业,并由此获得经济收入和社会地位,以形成与城市居民接近的生活方式,从而能与后者发生社会交往,并参与当地的社会生活(田凯,1996)。具体在本次调查中,上海农民工的城市融入条件可从以下几方面反映。

1.就业环境。能否找到职业,劳动保障如何,以及有无职业培训,对农民工来说,这是评价就业环境好坏的重要依据。根据自己的就业经历和工作现状,在调查中,逾六成的农民工对上海的就业环境表示总体满意,但同时,分别有19.7%和10.4%的人认为在“劳动保障”和“就业机会”上存在明显的不公平;还有至少29.6%的人从未接受过任何职业培训,有16.5%的人强烈感觉到劳动技能培训的不足,迫切希望上海市政府帮助解决这方面的问题。

2.工资收入。调查显示,农民工的平均工资为2009元/月,大致相当于本市职工工资收入的六成左右。对在上海获得的工资收入,调查中虽有4.5%的人表示“非常满意”,还有30.1%的人认为“比较满意”,但近半数(46.6%)的感觉是“一般”,不满意的占18.8%。从农民工“目前最渴望”得到的公平待遇看,这一群体在收入上存在明显的不公平感,突出的表现是“工资收入”被农民工以33.3%的单选率排列在其认为的各种不公平待遇的首位,而“城市生活开销大”(51.2%)是在沪生活的最大困难和障碍。农民工觉得在沪生活压力较大,收入有拮据感。

3.居住状况。由于工作性质和受限于经济支付能力,农民工大多置身简陋、逼仄的居住环境,低标准的“将就”是常见于这一群体的居住状况。在本次调查中,农民工群体对在沪居住环境的满意度明显以“一般”为众数(45.0%);虽然也有7.3%的“很满意”者和36.2%的“比较满意”者,但由图1可见,包括水、电、煤在内的居住开支,似是左右他们居住环境满意度的一个要因。另一方面,从城市融合的角度看,与居住成本有关的居住形式更能反映农民工融入城市生活的条件;原因是,农民工在城市最普遍的居住形式有两种,即群居和散居。与散居者相比,群居者的社交圈子相对封闭,缺少城市主流文化和普通市民交往互动的机会,这不利于他们摆脱以地缘、亲缘为纽带的村落传统和小农意识,会阻碍他们对城市社会的认同感和归属感。在本次调查中,居住形式明显带有群居性的农民工至少有35.9%,他们主要以单位宿舍或工作场所为住处。

图1 农民工的居住开支与居住环境满意度

二、融入意愿

农民工要融入城市,除了需要具备经济层面的客观条件外,还需要精神层面的主观意愿。客观条件是融入城市的物质基础,而主观意愿则会影响融入城市的效果。在本次调查中,农民工的融入意愿主要反映在两个方面。

1.来沪动因。如前所述,改善生活处境是农民工来沪工作的共同动因。但在具体表达上,因为“家乡没活干”的人占11.9%,因为“务农太辛苦”的占7.7%,而为了“挣生活费”的占32.9%,还有为了“寻找适合自己发展的机会”的占44.7%,或者为了“做城里人”的占1.7%。应该说,给出最后两种表达,并分别以它们为首要动因的人,具有比较明显和主动的融入意愿。他们占农民工人数的近半。

2.未来设想。身在上海,有了一定的城市生活经历,农民工对未来的生活设想将比来沪之前更实际。从调查看,目前在沪农民工里除了30.1%的人不愿公开或尚无未来计划,另有36.3%的人还是打算等“有钱后返乡生活”,还有10.7%的人想“学好技术去其他地方发展”;另外,明确打算融入上海,“在上海安家立业”的人还不多,约占农民工群体的1/5。数据显示,可能抑制外来农民工融入意愿的主要因素是超过农民工可承受能力的在沪生活成本,因为有六成农民工感觉经济拮据是在沪生活面临的最大困难。而“学历太低”作为妨碍农民工融入上海的自身因素,也有12.2%的代表性。

三、融入迹象

农民工融入城市是一个渐进的社会适应过程。通过调查的有关征询,从中可看到有助于了解在沪农民工城市融入状况的若干迹象。

1.来沪时间。通常情况下,时间是反映人们适应环境与否的有效表征。就农民工而言,若进城打工越久,则一般意味着对城市社会规范、生活方式和生活习惯的了解越多,在城市立足的能力愈强,从而融入城市的可能也越大。从调查结果看,目前在沪农民工的累计在沪时间平均为7.2年,其中来沪超过10年的占24.6%。

如果将农民工已在沪时间定义为城市身份年龄,那么将其与自然年龄相比,可说明其在沪生活岁月占其已经生存岁月的比重。显然,这个指标比已在沪时间更有鉴别力,因为假定只以时间为量度而不考虑其他因素,已在沪时间相同而年龄不同的农民工在融入城市社会方面的倾向或能力未必一样。图2是这个年龄比值的分布,数据显示,在沪农民工群体内,在沪时间超过年龄1/5的人占45.2%,超过1/4的人占32.6%。平均而言,农民工们迄今已将22.1%的生命时间用在了来沪打工上。

图2 农民工的身份年龄与自然年龄之比

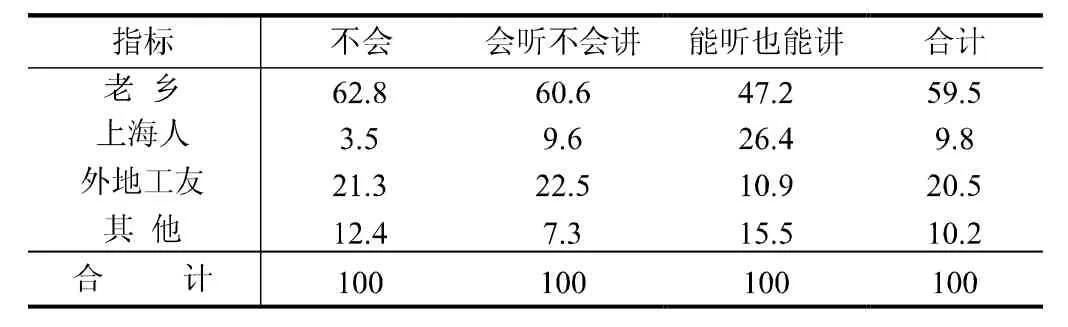

2.方言掌握。语言是人际沟通和社会交往的工具,而方言通常被用作衡量外来人口本地化程度的一个标准(刘玲,2001)。在调查中,约一半的农民工(53.2%)表示能听懂但不会讲沪语,13.3%的人已达到能听会说沪语的程度,但也有33.5%的人目前还不懂沪语。统计表明,农民工来源地与上海的空间距离会影响其沪语的掌握程度;通常其距离较远,沪语掌握程度就会较低。此外,农民工来沪时间长短也与其沪语能力成正比。具体的数量表现是:不会沪语者平均来沪4.7年;能听不会说沪语者平均来沪7.5年;能听会说者平均来沪12.1年。

表1 农民工的沪语掌握程度和乐意交往对象(%)

3.交往对象。改变以亲缘、地缘为主的村落社交模式,适应以业缘、友缘为特点的城市社交网络,是农民工融入城市的重要标志。不过由表1可见,目前近六成的农民工虽然身居沪上,仍然偏爱与老乡打交道,只有9.8%的人乐意与本地居民接触。另外,老乡、家人仍是46.4%的农民工在沪碰到生活困难时首先想到的求助对象,只有2.1%的人会找上海朋友帮忙解困。在调查中,56.7%的人认为上海人有不同程度的排外性,这些人中平时乐意与老乡交往的比例为60.1%,人数是认为上海人不排外的人的1.7倍。可见,在沪农民工与本地居民之间还存在着较大的交往隔阂。他们的社会交往还较多地局限于以亲戚、老乡或同为外来农民工的圈子里,与上海居民日常交往不多。

4.在沪家人。个人先行家人随后,或者家人先行个人跟进,这是常见的人口迁移模式。由前文可知,目前六成以上(62.7%)的农民工和家人一起在沪生活,其中84.5%为已婚者,有子女在沪就读中小学的占1/5。农民工是单身在沪还是有家属伴随,这固然与农民工来沪打工的时间长短有关,但从中也可一定程度地折射出农民工在城市的生存和融入能力;因为只有当自己(家人)能在上海立足时,家人(自己)才会前来一同生活。

5.心理归属。从环境适应、观念认同到心理归属,这是农民工融入城市的一般过程。农民工对城市环境是否适应,首先反映在他们对截然不同于农业生产的城市工作环境的感觉上。在调查中,高达91.8%的农民工都表示“能适应现在单位的管理制度”;另有3.9%的人将“工作太辛苦”作为“在上海生活的最大障碍或困难”。此外,农民工对城市环境是否适应还反映在他们的安全感上。在68%的农民工看来,上海的社会治安令人满意,适应他们的居住要求。

农民工对城市社会观念的认同情况在调查中也有迹可循。譬如,尽管分别有59.5%和20.5%的农民工平时习惯与老乡或外地工友交往,有46.4%的农民工在上海遭遇生活困难的首先求助对象是家人和老乡,但如果自己的合法权益受到侵犯时,只有6.3%的人还会“求助亲友”,7.4%的人会“自己忍了”,大多数人采取的都是城市公民社会常见的维权途径,如“与用人单位协商解决”(35.3%)、寻求法律援助(38.6%)、或“向有关部门举报”(11.3%)。

在调查中,农民工对上海的整体满意率为70.7%,也有28.0%的人对上海评价“一般”,不满意的仅占1.3%。相应于环境适应和观念认同,农民工对上海的城市归属感直接表露在他们对上海的感觉中。有26.3%的人认为“上海是我的第二故乡”,27.9%的人认为“上海是可以实现我理想的地方”;但同时,37.3%的人认为“上海不过是我打工谋生的地方”,7.7%的人认为“我是上海的过客而已”,其他占0.8%。

四、融入指数

1.指数构造。基于上述三个方面,为便于概括和评价,本文试构造一个测量在沪农民工城市融入倾向度的综合指数。在结构上,该指数包括三个向度,分别对应于融入条件、融入意愿和融入迹象,谓之条件指数、意愿指数和迹象指数。各指数的量化依据决定于重要性、代表性、区分度的比较;指数算法以标准化、简易性、灵敏性为取向。

条件指数的算式为:

意愿指数的算式为:

迹象指数的算式为:

融合指数的算法为:

2.测量与分析。表2是根据调查数据的计算结果,从中可见:在0—1的程度范围内,目前在沪农民工的城市融入倾向在融入条件上几近对称分布,一半人的倾向度在0.58以上;在融入意愿上呈明显正偏分布,一半人的倾向度在0.25以下;在融入迹象上也呈正偏分布,一半人的倾向度不到0.34。综合三者,沪上农民工的城市融入倾向呈正偏分布,一半人的倾向度不到0.37,总的倾向度为0.39,处在偏低的水平上。

表2 农民工的城市融入指数

为观察农民工城市融入倾向的人口学差异,我们以融入指数为响应变量、并定义年龄、性别、婚姻状态、文化程度以及行业和职业,经回归分析表明(具体过程略),可见这样几个人口学提示:

首先,就平均而言,年轻人的城市融入倾向比年长者强;已婚者的城市融入倾向比未婚及失婚者(离婚、丧偶)强;大专及以上者的城市融入倾向比高中/中专、初中、小学及以下者强;商业、服务业从业者比制造业、建筑业从业者强;管理人员的城市融入倾向比生产运输工人、商业服务人员、办事员和个体经营及其他人员强。

其次,就标准化回归系数而言,农民工的人口社会特征比自然特征更能影响其城市融入倾向;尤其是较低的文化程度和较低的职业地位对农民工的城市融入倾向具有较大的负面影响。鉴于职业地位通常受制于文化程度,就促进农民工城市融合而言,提高农民工文化程度的人口统计学意义很明显。

(责任编辑:姜忠毅)