我国居民收入增长公平性研究

2010-09-29张启良张

张启良张 驰

(江西省统计局科研所、浙江大学宁波理工学院/1所长,江西 南昌 330046浙江 宁波 315100)

我国居民收入增长公平性研究

张启良1张 驰

(江西省统计局科研所、浙江大学宁波理工学院/1所长,江西 南昌 330046浙江 宁波 315100)

当前,我国居民收入增长滞后、分配不公问题已成为影响社会安定和经济发展的重要因素。调查显示,近年来我国居民内部各部分之间、城乡居民之间、各地区居民收入之间的差距以及各行业和不同经济成分职工工资之间的差距正在程度不同地呈现持续扩大的趋势,引人关注。

居民收入财富;增长;公平性

我国居民收入增长滞后、分配不公问题,日渐成为影响社会安定和我国经济增长方式转变的掣肘。最近我国政府高层对此给予了高度关注,尤其是在今年的“两会”上成为热议。为了全面而多视角地反映我国居民收入增长的公平性,笔者根据大量的统计资料,分析和研究了我国居民收入在个人之间、城乡之间、地区之间、行业之间以及不同经济成分之间的差距状况和基本特征。分析结果表明,我国多数领域的收入差距呈现长期持续扩大之势。

一、我国居民内部各部分之间收入差距扩大

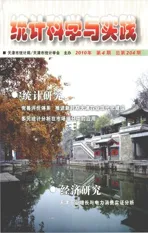

1.居民收入基尼系数升幅比较显著。按照国家统计局制定的《中国全面建设小康社会进程监测方案》之计算方法,我们测算了2000年以来我国居民收入基尼系数变化情况。情况表明:我国居民收入在个人之间的差距呈现明显的扩大趋势。

2000年,我国居民收入基尼系数为0.412,到2008年上升至0.458,上升幅度显著。从城乡分开看,城镇居民收入基尼系数由2000年的0.310上升至2008年的0.3377;同期,农村居民收入基尼系数由0.3536上升至0.3757。

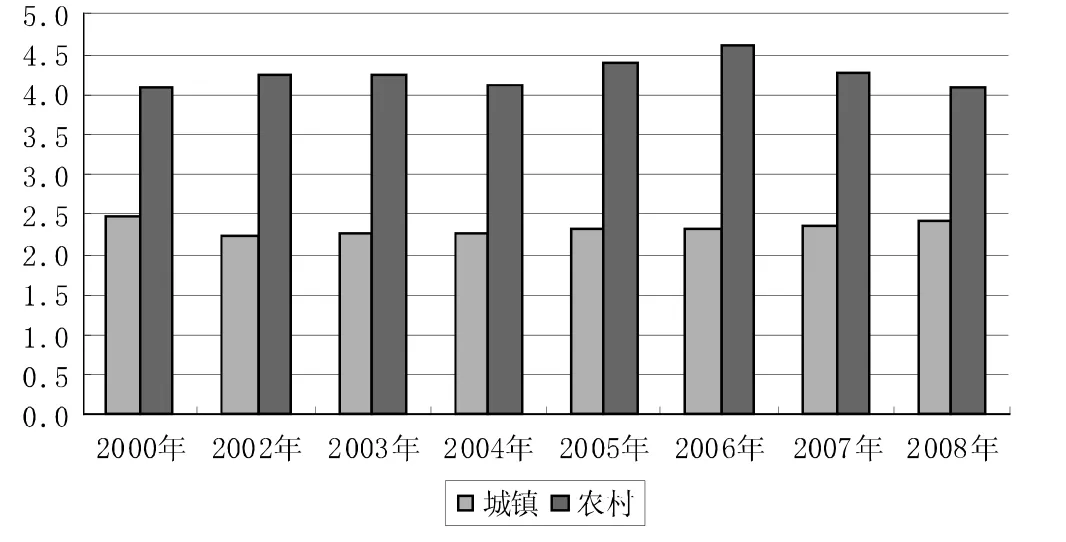

图12000-2008 年我国城乡居民收入基尼系数变化情况

2.城镇内部不同收入组居民收入差距加大。《中国统计年鉴》将城镇居民家庭按照收入高低分为7个分组。为方便分析,我们重新调整为3个分组。高收入户组:即原来的最高收入户组;中收入户组:包括中等偏下户、中等收入户、中等偏上户、高收入户;低收入户组:包括最低收入户和低收入户。重新分组后,高收入户比重占10%,中等收入户比重占70%,低收入户比重占20%,分别计算各组的人均可支配收入。数据显示:1990-2008年,高收入组城镇居民人均可支配收入由2448元增加到43614元,增长16.8倍;中收入组城镇居民人均可支配收入由1425元增加到15867元,增长10.1倍;低收入组城镇居民人均可支配收入由862元增加到6050元,增长6.0倍。可见,高收入组居民的收入增加速度明显快于中低收入组居民收入增长。

以高收入组城镇居民人均可支配收入为100,分别计算中低收入组居民的相对收入。1990-2008年,中收入组城镇居民人均可支配收入相当于高收入组居民的百分比由58.2%下降到36.4%,下降了21.8个百分点;低收入组居民的相对收入百分比则由35.2%下降到13.9%,下降了21.3个百分点。同期,高收入组家庭与低收入组家庭之间的收入差距始终处在不断扩大的过程中,2000年前基本在4倍以下,2002年前后出现跳跃式扩大到6倍,后有所稳定。总体上高收入组收入相当于低收入组的倍数由1990年的2.84倍扩大到2008年的7.21倍。

城镇居民不同收入组总收入结构分析表明:高收入组的总收入占全部分组总收入的比例不断上升,低收入组总收入所占比例相应缩小,中等收入组总收入所占比例保持相对稳定。1990-2008年,高收入组城镇居民可支配总收入占居民总收入的比例由14.54%上升至23.29%,提高了8.75个百分点;中收入组的比例由71.23%下降至68.27%,下降了2.96个百分点;低收入分组的比例由14.23%下降至8.43%,下降了5.79个百分点。

3.农村内部不同收入组的居民收入差距不断扩大。20世纪90年代以来,农村居民内部收入差距呈现不断扩大的趋势。就收入增长率情况来看,高收入组收入增长率高于中低收入组农户。1995-2008年,低收入组的人均纯收入由571元增长至1500元,增长了1.63倍;高收入组的人均纯收入由2811元增长至11290元,增长了3.02倍。中等收入组的增长倍数虽然高于低收入组,但显著低于高收入组的增长倍数。

高、低收入组之间收入差距呈现明显扩大趋势。低收入组与高收入组的差距,1995年为1∶4.92,1999年为1∶5.76,尔后持续扩大到2003年的1∶7.33,2008年达到1∶7.53。从绝对额看,农村低收入户与高收入户的绝对差,由1995年的2240元扩大到2008年的9790元,2008年,低收入户的人均纯收入水平不及当年全国平均的三分之一。

二、城乡之间居民收入差距显著扩大

改革开放以来,我国城乡居民收入差距经历了下降→上升→再下降→再上升→趋稳的过程。20世纪70年代末,农村改革率先于城市在全国展开,农村家庭联产承包责任制极大地调动了广大农民的生产热情,长期受到压抑的农村生产力得到解放,农民收入迅速提高。因此,在80年代前期城乡收入差距一度呈缩小之势。以江西为例:1984年城乡居民收入比一度降至1.38∶1。从80年代后期起,随着城市改革的兴起,城镇居民收入有了大幅度提高,与此同时,农村经济持续增长缺乏后劲,特别是90年代后期全国农产品价格持续下跌,使得农民收入增长缓慢,城乡收入差距明显反弹,并呈扩大化的趋势。2003年,江西城乡收入差距一度达到了1978年以来的最高。城乡居民收入比由2.17∶1扩大到2.81∶1。2004年起,由于中央采取一系列重大扶持“三农”的政策措施,实施了对农民种田补贴等一系列政策,促进了农民增收,近几年,江西城乡收入差距持续扩大的趋势有缓和迹象。

到2008年,江西城乡之间居民收入比为2.74∶1,从全国来看,城乡收入差距还要大,目前已达到3.30∶1以上的水平;并呈现出农村居民与城镇居民收入之间的绝对差距(城镇居民收入-农村居民收入)扩大,年增量(当年差距-上年差距)明显上升的新特点。

三、居民收入的地区差距扩大

1.城镇居民省际之间收入不均衡。运用EXCEL中的统计函数功能,分别计算了2000-2008年期间31个省市区城镇居民人均可支配收入标准差、变异系数、收入最高省与最低省的倍数、偏态系数和峰态系数。

标准差:2000-2008年期间,我国省际之间城镇居民人均可支配收入标准差由2000年的1795元上升至3925元,扩大了一倍多。但标准差只比较同一总体的差异变化,不同年度为不同总体,在观察省际间居民收入的绝对差距的同时,还有必要考察相对差距,因此还要进一步使用变异系数测度。

变异系数:2000年以来,31个省市区城镇居民人均可支配收入水平的相对差距有所缩小,变异系数经历了从高位→下降→上升→再回落的过程,2008年比2000年下降了0.037。

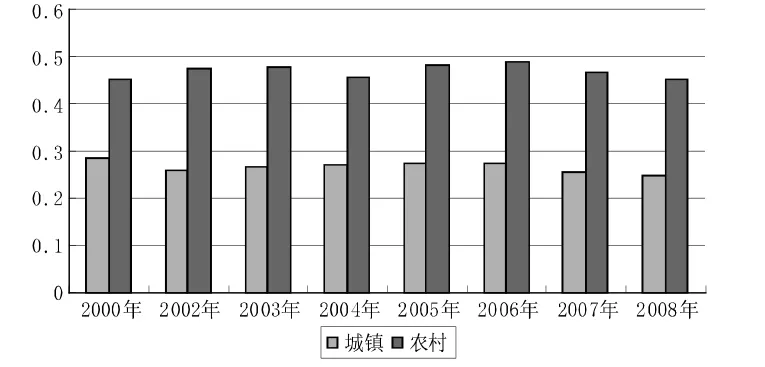

极距:2000年以来,我国31个省市区城镇居民人均可支配收入最高省与最低省的情况是:城镇居民收入最高省一直为上海,最低省(市、区)先后有河南、宁夏、新疆和甘肃。高收入省与低收入省的倍数大体在2.3-2.5倍之间。2000年以来高低收入倍数比从高位下降→再上升,但总体略有下降;绝对差额由2000年的6952元上升至2008年的15706元。

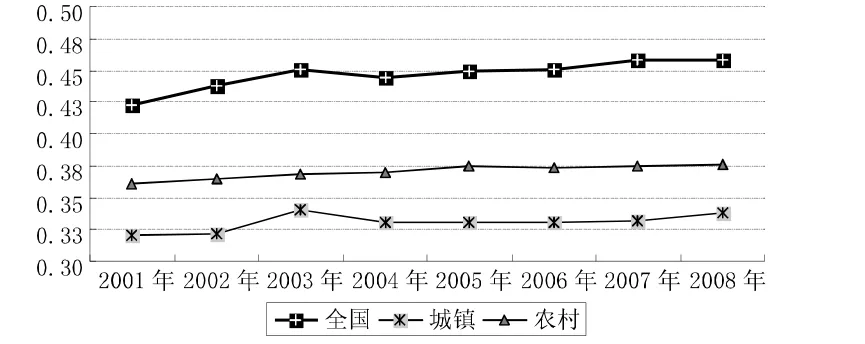

偏态系数:偏态分析是应用偏态系数(S)对一组数据分布的形态是否对称以及偏斜程度的测度。如果一组数据分布的形态是对称的,则S=0;如果一组数据分布的形态是不对称的,S≠0;如果-1<S<-0.5或0.5<S<1,则一组数据呈中度偏斜分布;如果-1<S或S>1,则一组数据呈高度偏斜分布。

图22000 年以来31个省市区城镇居民收入偏态系数变化

2000年以来,我国31个省(市、区)城镇居民人均可支配收入分布的偏态系数在1.6-1.8之间波动,说明城镇居民收入呈高度向右偏斜分布。偏态系数表现为上升→回落的过程,到2008年总体上升了0.071。这表明我国城镇居民收入在省际之间的分布是高度不均衡的,全国平均数偏向于高收入水平省份,多数省份的收入水平低于全国平均数;这也是为什么多数人感觉到自己的收入低于全国平均数的原因。

峰态系数:峰态分析是应用峰态系数(K)对一组数据分布平峰或尖峰程度的测度。如果K=0,则一组数据分布的形态是正态分布;如果K<0,则为扁平分布;如果K>0,则为尖峰分布。

2000年以来,我国31个省(市、区)城镇居民人均可支配收入分布的峰态系数在1.9-2.5之间波动上升,收入分布呈显著尖峰分布。到2008年峰态系数上升了0.215。这表明我国城镇居民收入在省际之间的分布是高度不均衡的,而且这种不均衡还在强化,收入越高的省,收入增长越快。

上述分析的主要结论为:第一,我国城镇居民收入在省际之间的绝对差距明显扩大;第二,我国城镇居民收入在省际之间的相对差距近两年有所缩小;第三,收入分布呈现明显的不均衡性,并且这种不均衡依然在强化。

2.农村居民省际之间收入差距明显扩大。分别计算了1990年、1995年和2000-2008年期间31个省市区农村居民人均纯收入标准差、变异系数、收入最高省与最低省的倍数、偏态系数和峰态系数。

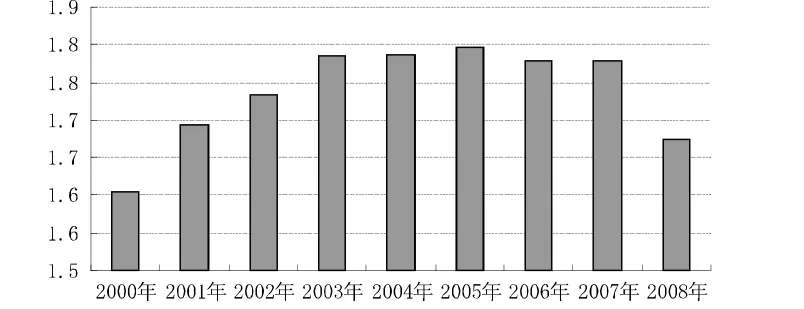

标准差:2000年以来,我国31个省市区农村居民收入水平的绝对差距明显扩大,标准差由1024元上升至2153元,扩大了一倍多。变异系数在0.45-0.49之间波动,2008年比2000年微幅下降了0.002。同城镇比较,我国31个省市区农村居民收入变异系数明显高于城镇,说明我国农村居民收入在省级之间的差距比城镇大得多。

图3 我国31个省市区城镇和农村居民收入变异系数比较

极距:2000年以来,农村居民人均纯收入最高的地区一直为上海,最低省(市、区)分别有甘肃、贵州和西藏。高收入省与低收入省的倍数大体在4.1-4.6倍之间,2008年与2000年比较,倍数比总体略有扩大;绝对差额由2000年的4222元上升至2008年的8716元。

偏态系数:2000年以来,我国31个省(市、区)农村居民人均纯收入分布的偏态系数在1.5-1.7之间波动上升,到2008年上升了0.061;说明农村居民收入分布呈右偏分布。这表明我国农村居民收入在省际之间的分布也是高度不均衡的;与城镇比较,农村收入分布的偏斜程度大致与城镇相当。

峰态系数:2000年以来,我国31个省(市、区)农村居民人均纯收入分布的峰态系数在1.5-2.3之间波动并呈上升趋势,农村居民收入表现为尖峰分布。这表明我国农村居民收入在省际之间的分布也是高度不均衡的,而且这种不均衡也在强化,收入越高的省,收入增长越快。与城镇比较,农村收入分布的尖峰程度大致与城镇相当。

图4 我国31个省市区城镇和农村居民收入最高与最低倍数比较

上述统计分析的主要结论为:第一,我国农村居民收入在省际之间的绝对差距明显扩大;第二,我国农村居民收入在省际之间的相对差距虽然近两年有所缩小,但农村居民收入在省际之间的差距比城镇大得多,农村居民收入最高省与最低省的差距比城镇大得多;第三,收入分布呈现明显的不均衡性,并且这种不均衡依然在强化。

四、行业间职工工资差距扩大明显

由于无法收集到不同行业居民收入统计资料,拟通过分析1978年以来19个行业职工的平均工资来揭示不同行业收入的增长状况。

1.行业之间职工平均工资水平差距明显。2008年,在我国19个行业中有12个行业的职工平均工资高于全国平均水平,分别是:金融业,信息传输、计算机服务和软件业,科学研究、技术服务和地质勘查业等。低于全国平均工资的有7个行业,分别是:农林牧渔业、住宿和餐饮业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、制造业等。

其中:以金融行业的职工平均工资最高,2008年人均达到61841元。其次是信息传输、计算机服务和软件业,人均工资达到56642元;居第三位的是科学研究、技术服务和地质勘查业,人均工资达到46003元。

农林牧渔业的职工平均工资最低,2008年,该行业职工平均工资仅为12958元。其次是住宿和餐饮业,平均工资为19481元,居第三位的是建筑业,平均工资为21527元。

2.行业之间职工平均工资最高与最低差距扩大。以2008年为基期,分析职工平均工资最高行业(金融业)与职工平均工资最低行业(农林牧渔业)的工资倍数与绝对工资额的变化趋势。数据表明:行业之间的工资差距呈现持续明显扩大现象。高收入行业与低收入行业平均工资倍数由1978年的1.30倍持续扩大到2008年的4.77倍,工资的绝对差额由1978年的140元持续扩大到2008年的48883元。

3.行业之间职工平均工资变异系数。分析情况,1978年到1989年,在不同行业就业的职工平均工资变异系数有过一个下降的过程,但到20世纪80年代末开始出现持续上升的势头。变异系数由1989年的0.130上升至2008年的0.416;表明居民相对收入差距在不同行业之间呈现显著扩大的特征。

五、不同经济成分间职工工资差距扩大显著

通过分析1993年以来我国在9种经济成分就业职工的平均工资差异情况,来揭示不同经济成分居民的收入差距状况。

1.职工平均工资水平差距较显著。2008年,在我国9类经济成分中有3类的职工平均工资高于全国平均水平,分别是国有单位、股份有限公司和外商投资单位;其他经济成分的职工平均工资低于全国平均水平。其中:以股份有限公司的职工平均工资最高,2008年人均达到35324元,为当年全国平均工资的120.9%。以城镇集体单位的职工平均工资最低,2008年职工人均工资仅为18338元,为当年全国平均工资的62.7%。可见,不同经济成分之间职工工资差距扩大显著。

2.职工平均工资最高与最低倍数变化相对较小。首先,以2008年为基础,分析不同经济成分间平均工资最高的股份有限公司与职工平均工资最低的城镇集体单位就业的职工平均工资倍数以及工资绝对差额的变化趋势表明:不同经济成分间的职工平均工资差距变化相对较小。平均工资最高的与最低的倍数,1993年为1.99倍,2008年为1.93倍,收入差距有所收缩;工资的绝对差额由1993年的1089元上升到2008年的5869元。

3.职工平均工资变异系数。1978年到1989年,在不同经济成分单位就业的职工平均工资变异系数有过一个下降的过程;20世纪80年代末开始出现持续上升,变异系数由1989年的0.323下降至2008年的0.201;这表明:平均工资的相对差距在不同经济成分单位就业的职工之间有所缩小。

综上所述,说明我国居民在个人之间、城乡之间、地区之间、行业之间以及不同经济成分之间的收入差距显著,多数领域程度不同地呈现持续扩大的趋势。因此,我国居民收入增长的公平性问题急切地需要政府部门研究和采取措施加以改进,否则就有可能影响社会安定和经济的可持续发展。

(责任编辑:牛域宁)