资源贫瘠地区农户技术采用的影响因素分析*

2010-09-28陈玉萍张嘉强吴海涛丁士军

陈玉萍张嘉强吴海涛丁士军

(1.中南财经政法大学,湖北武汉 430074;2.国家发展改革委员会,北京 100824)

资源贫瘠地区农户技术采用的影响因素分析*

陈玉萍1张嘉强2吴海涛1丁士军1

(1.中南财经政法大学,湖北武汉 430074;2.国家发展改革委员会,北京 100824)

引入双槛模型,分两个阶段考察滇西南资源贫瘠地区农户改良陆稻技术采用行为的影响因素。第一,农户决定是否采用改良陆稻技术(采用决定)的影响因素;第二,如果采用,农户决定改良陆稻技术采用程度(采用程度决定)的影响因素。研究发现,影响农户决定是否采用改良陆稻技术的因素和影响农户决定改良陆稻技术采用程度的因素存在很大差异。农户所拥有的资源禀赋状况,例如耕地面积、市场远近、缺粮程度、海拔高度和有无技术推广项目等对农户的采用决定有显著的正向影响;而家庭劳动力比重和水田面积比例则有显著的负向影响。农户家庭规模和台地面积比例对农户技术采用程度决定呈现显著的正向影响,而耕地面积、水田面积比例和海拔高度则对其呈现显著的负向影响。因此,在制定资源贫瘠山区的农业技术推广政策时,应该充分注意区分影响技术推广广度和深度的不同因素,使不同政策措施更能在资源缺乏的情况下具有适应性和针对性。

双槛模型;改良陆稻;技术采用;滇西南

在自然资源恶劣和少数民族聚集的山区,农业技术采用对农户的贫困缓解及收入增加发挥着重要作用[1]。对于农户技术采用行为的研究基本上沿着理论探讨和实证研究两条路线进行。理论探讨路线是通过构建以效用和预期利润最大化为目标的农户新技术采用行为模型,对影响农户采用行为的因素作出定性的结论[2]。实证研究路线则是利用现实数据,运用定量分析手段找出影响农户技术采用的因素[3]。国内研究大多采用实证研究路线围绕不同作物进行[4-7]。研究认为,农户是否采用技术的决定和技术采用程度的决定可能是同时进行的,也可能是分开进行的[8],通常采用Probit模型和T obit模型考察农户对某一特定农业技术选择决定的影响因素[3,7]。当农户是否采用技术的决定和技术采用程度的决定分开进行时,单一使用Probit模型和T obit模型都不能很好地完成农户对技术采用两个决定行为的影响因素分析。Cragg[9]提出采用双槛模型分析个体经济行为中两个不同阶段决定的影响因素。Lin[4]和Teklewold等[10]引入该模型分析了农户是否采用技术的决定和技术采用程度的决定的影响因素。本文采用该模型对滇西南山区农户技术采用的影响因素进行分析。

云南省位于中国西南边陲,是贫困最为严重的省份之一。在云南南部山区,农户农业生产的自然资源环境比较恶劣,耕地面积有限,耕地质量较差,尤其是缺乏适宜水稻种植的耕地资源,粮食主要依赖于在坡地上陆稻的种植。为了保障农户的粮食安全,当地政府和科研部门进行了包括改良陆稻技术在内的一系列农业研究和推广工作。理解滇西南资源贫瘠地区农户技术采用行为,分析农户技术采用的影响因素,对加速农业技术的扩散至关重要。本文以滇西南陆稻产区农户改良陆稻技术采用为对象,利用农户调查数据,通过双槛模型与Tobit模型估算的有效性检验,确定估算模型,分析和考察农户决定是否采用改良陆稻技术(采用决定)和决定多大程度上采用(采用程度决定)的影响因素。

1 分析方法

根据舒尔茨的“理性小农”观点,农户以实现效用和预期利润最大化为目标来决定技术的采用。当了解到改良陆稻技术信息时,农户会通过比较采用传统陆稻技术和改良陆稻技术的预期效用来决定技术采用行为。假定农户采用两类技术的预期效用是由一系列农户的社会经济特征决定的,那么农户h采用传统陆稻技术和改良陆稻技术的预期效用可以表示如下:

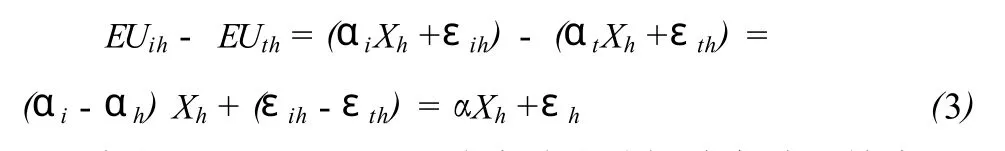

式中Xh指影响技术采用预期效用的农户的一系列社会经济特征变量,t指传统陆稻技术,i指改良陆稻技术,ε是由选择偏好引起的随机扰动项。农户采用两种陆稻技术的预期效用差距可以表示为:

如果,EUih-EUth>0农户将会选择改良陆稻技术,否则,农户将会选择传统陆稻技术。两种技术采用后的预期效用差是决定农户是否采用改良陆稻技术的潜在因素。

农户对改良陆稻技术的采用决定和采用程度决定可能是同时进行的,也可能是分开进行的。当两个决定是同时进行的时候,直接采用T obit模型分析便可获得农户技术采用的影响因素[11]。采用T obit模型的基本假设是,所有农户都愿意采用改良陆稻技术,将样本中的0观察值视为角解,该模型的局限性是,对农户技术采用的研究只是停留在对“量”的衡量上。农户采用技术的决策实际上可能先是“质”上的决定,即先决定是否采用,然后再决定采用的程度,即“量”,因此,样本中0观察值的由来,除了可能是角解外,也有可能是农户对技术的需求为0,即农户决定不采用该技术。对此,Cragg[9]基于T obit模型,发展出了双槛模型。该模型认为农户对技术采用的决策是由技术采用决定和技术采用程度决定两个过程构成。农户是否采用改良陆稻技术的决定和农户改良陆稻技术采用程度的决定分别表示为:

Dh是农户决定是否采用改良陆稻技术的潜在变量,其值的大小等于采用改良陆稻技术和不采用该技术的预期效用差。是农户决定改良陆稻技术采用程度的潜在变量。Xh和Zh指一系列农户的社会经济特征变量。εh和uh为随机扰动项,εh服从标准正态分布,uh服从均值为0,方差为σ2的分布。如果,>0农户选择采用改良陆稻技术Dh=1;否则,农户不采用改良陆稻技术Dh=0。如果,Dh>0,并且Y*h>0,那么Yh=Y*h;否则Yh=0。

双槛模型实质上是一个Probit模型和一个断尾回归模型的组合。Cragg[9]835建议双槛模型的估算采用最大似然原理,其似然方程表示为:

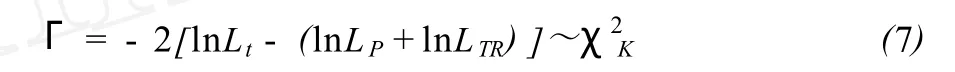

Φ和σ分别是标准正态累积函数和密度函数。当Φ(αXh)=1时,双槛模型的似然方程便转化成了T obit模型的似然方程。因此,在分析技术采用的影响因素时,是采用双槛模型还是Tobit模型取决于Φ(αXh)的值。Φ(αXh)=1说明农户都有采用改良陆稻技术的意愿,样本中的0观察值为角解,可直接用Tobit模型进行分析,此时,T obit模型的对数似然值是Probit模型和断尾回归模型对数似然值的总和。因此,可以采用似然比值法来检验双槛模型在分析技术采用决定的影响因素是否比Tobit模型更加有效[10]。分别估算断尾回归模型、Tobit模型和Probit模型的对数似然值,似然比值检验可以通过下式计算:

式中的LT、LP、LTR分别是T obit模型、Probit模型和断尾回归模型的似然值,K是方程中独立变量的个数。假设H0:采用Tobit模型估算。如果Γ<χ2K,则接受假设,采用T obit模型估算;否则拒绝假设,采用双槛模型进行分析。此外,采用赤池信息量标准(Akaike Information Criterion,AIC)来比较模型拟合数据的优良性,AIC的值越小说明模型对数据的拟合性越好。AIC计算方法如下:

2 数据来源及统计描述

本文所用数据来源于课题组2004-2005年间在云南南部山区进行的改良陆稻技术及其影响的农户调查。调查地理范围涉及云南南部6个地市州7个市县15个村的473个农户,调查内容包括农户资源禀赋、收入状况和陆稻技术采用状况。

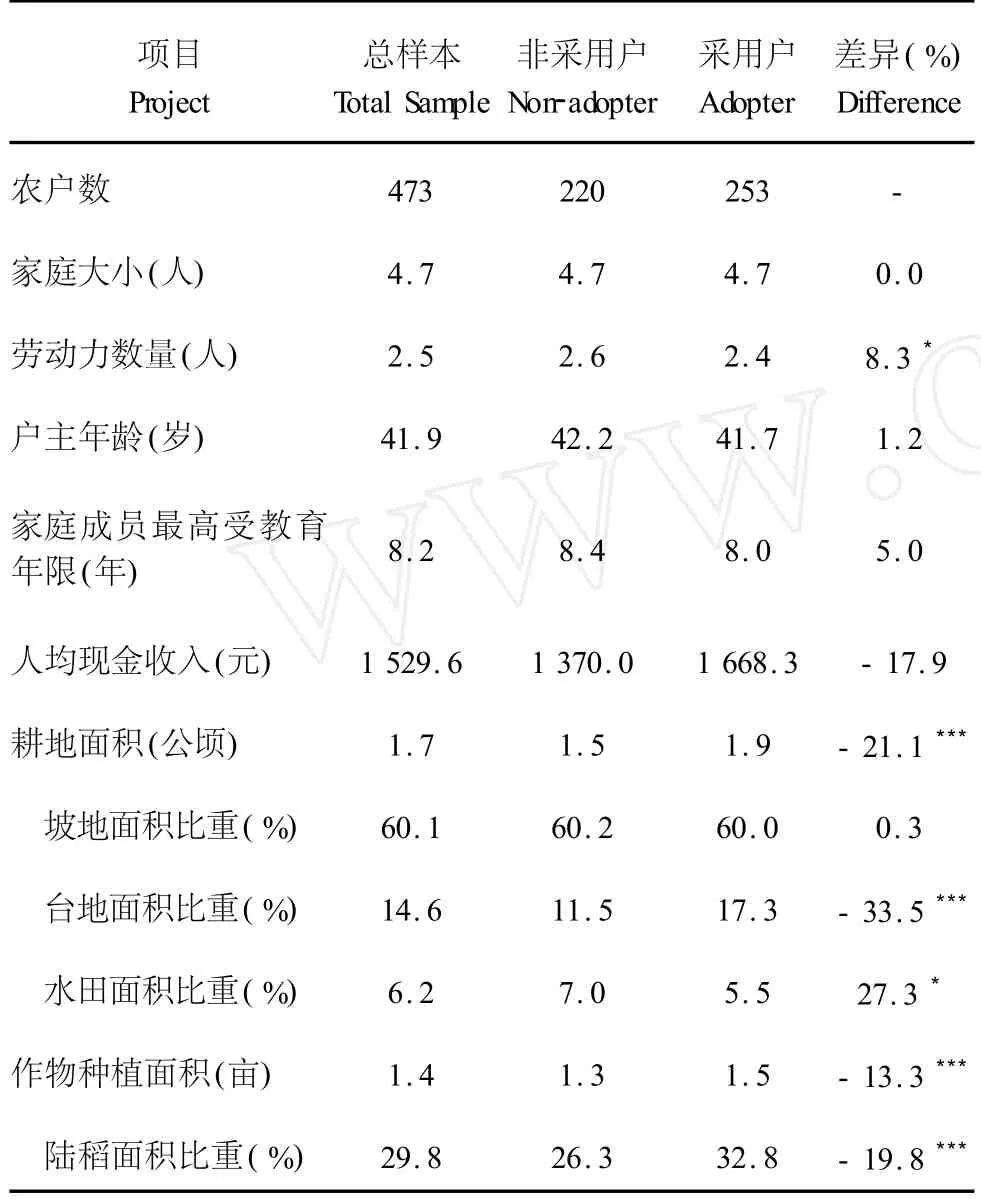

调查农户分布在海拔845-1 810 m的山区。85.6%的农户为少数民族家庭,53%的农户在2004年采用了改良陆稻技术,改良陆稻种植面积占总耕地面积的12.9%。表1比较了2004年采用改良陆稻技术农户(采用户)和没有采用改良陆稻技术农户(非采用户)家庭基本特征。采用户和非采用户在家庭大小、户主年龄、家庭成员最高受教育年限及人均现金收入没有显著的差异。非采用户的家庭劳动力数量显著高出采用户,耕地面积比采用户低21.1%,台地面积占耕地面积的比重比采用户低33.5%,而水田面积占土地面积的比重高出采用户27.3%。非采用户的作物种植面积显著低于采用户,其中陆稻面积比重低19.8%。

3 变量选择及模型估算结果

由于农业生产因自然环境的变化有许多不确定的因素影响到技术采用的效益,改良陆稻技术采用所能产生的效益和成本在农户水平上表现出不确定性。农户采用改良陆稻技术是一个复杂的社会经济过程,因此,影响技术采用的因素除了技术本身的效益外还有众多的农户禀赋因子[6]。为了考察农户改良陆稻技术的采用决定和采用程度决定的影响因素,本文分别以农户是否采用改良陆稻技术(即采用决定)和农户改良陆稻品种种植面积占总耕地面积比重(即采用程度决定)为被解释变量。

表1 改良陆稻技术采用户和非采用户家庭基本特征描述性统计(2004)Tab.1 Characteristics of adopters and non-adopters:summary statistics(2004)

3.1 解释变量及假设

根据前人研究经验并结合本次调查农户特点,本文选择以下解释变量进行分析,并对解释变量对技术采用的影响方向做出推论。

农户人口状况。本文选用的变量有:农户家庭规模、户主年龄、家庭人口中劳动力比重和家庭成员的最高受教育年限。农户家庭规模越大意味着更少的人均耕地面积和更多的粮食需求,对高产的改良陆稻技术有更高的需求,因此,推论家庭规模对改良陆稻技术采用有正向效应;而劳动力比重越大的农户可能越容易实现口粮自给,家庭劳动力比重对技术采用有负向效应。Saha等[12]认为户主越年轻,越容易接受新的技术,同时教育程度高的农户对新技术有更强的采用能力,Lin[4]认为教育程度对技术的采用具有正向效应。本文推论,户主年龄对改良陆稻技术采用有负向效应,而教育程度对改良陆稻技术采用有正向效应。

农户粮食缺乏的程度。采用农户最近8年来缺粮的年份数为指标来进行考察。农户采用改良陆稻技术的目的是通过提高单产解决口粮问题。相比经济作物而言,改良陆稻品种的种植的效益要低。因此,当农户的口粮得到满足时,他们会转而发展经济作物。因此,可以推论,农户最近8年的缺粮年份数对农户改良陆稻技术的采用决定有正向效应,而对采用程度决定表现负向效应。

农户经济状况。采用人均现金收入指标,用以反映农户抗风险能力对技术采用的影响。孔祥智等[6]认为,在贫困山区,经济条件较好的农户相对容易采用新技术,随着经济水平的提高,支付采用新技术成本的能力越高,承担采用新技术风险的能力也越强,从而有利于新技术的采用。本文推论,农户现金收入对改良陆稻技术采用具有正向效应。

农户的地理位置。选用变量包括:农户与最近市场的距离和农户居住地的海拔高度。根据位置理论,市场距离是衡量农户自动获取外界信息的指标,离市场近的农户可能获得更多的信息,这有利于做出技术采用决定。Pandey等[13]在研究越南北部山区农户改良陆稻技术采用行为时,发现农户离市场的距离越近采用技术的可能性越大。在滇西南山区,农户居住地海拔越高,气候条件越不适宜种植水稻生产,口粮安全存在更大威胁,农户通过采用改良陆稻品种生产来满足口粮需求的可能性越大。而当改良陆稻品种在海拔超过1 400 m的区域种植时,产量变得不稳定。因此,高海拔地区农户种植的面积比重要小于较低海拔地区[14]。本文推论,农户居住地海拔高度对农户改良陆稻技术的采用决定有正向效应,而对农户改良陆稻技术采用程度决定的影响表现负向效应。

农户的耕地资源状况。选用变量为农户的耕地面积、台地占总耕地面积的比重和水田占总耕地面积的比重。根据诱导技术创新理论,耕地面积与高产技术成反比。实地调查表明,台地上种植改良陆稻品种容易获得较高的单产,因此,台地占总耕地面积的比重越大,农户可能种植更多的改良陆稻品种。农户的水田面积越大就可以种植更多的水稻。目前水稻的单产水平远高于陆稻,因此,水田面积越大的农户越容易实现粮食自给,农户采用改良陆稻品种的可能性就越低。本文推论,耕地面积和水田占耕地面积的比重对改良陆稻技术采用表现为负向效应,而台地占总耕地面积的比重对改良陆稻技术采用呈现正向的效应。

农户所在村有无改良陆稻技术推广项目。主要考察农业技术推广在改良陆稻技术推广中的作用。改良陆稻技术推广项目是由当地政府和农业科技部门组织实施的一系列品种试验示范以及陆稻品种和种植技术推广活动,在推广过程中,改良陆稻种植户获得免费的种子、农药和肥料。本文推论,改良陆稻技术推广项目对技术采用呈现正向效应,

此外,本文还采用地区虚拟变量,用以考察改良陆稻技术采用的县域差异影响。

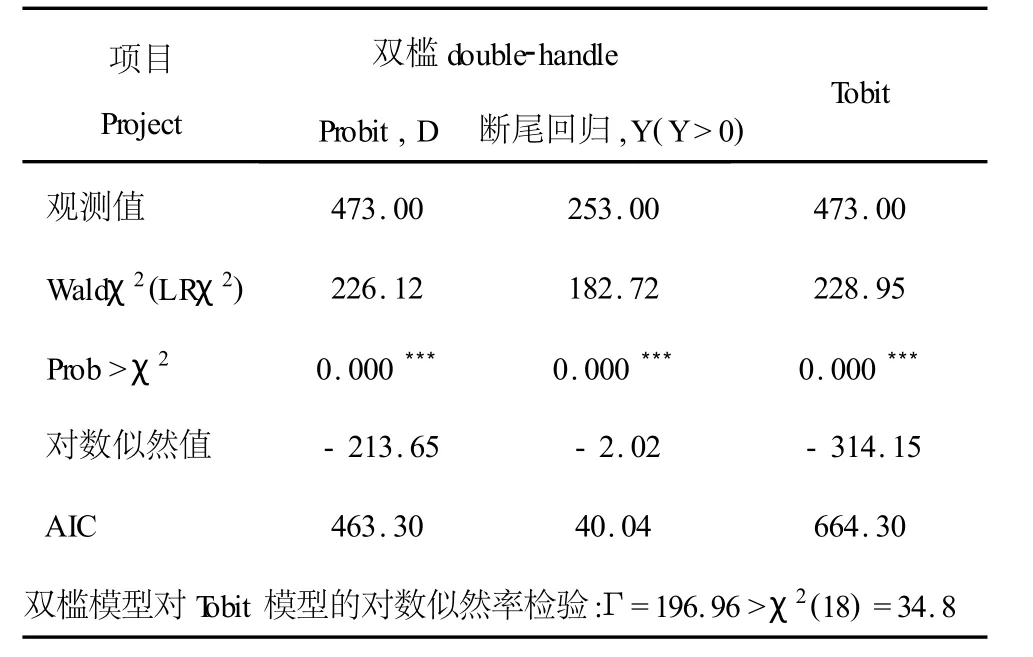

3.2 双槛模型估算的有效性检验

表3列出了双槛模型和T obit模型估算有效性统计检验的结果。似然比值检验结果显示,Γ统计值远大于χ2分布的临界值,拒绝H0假设,因此,采用双槛模型比T obit模型更适合用于估算农户采用改良陆稻技术决定的影响因素分析,该结果说明了农户技术采用是先决定是否采用,然后确定采用程度的两阶段过程。AIC检验说明了双槛模型中Probit模型和断尾回归模型对数据的拟合度都优于T obit模型。因此,本文采用双槛模型来分别分析农户改良陆稻技术采用决定和采用程度决定的影响因素。

表2 模型估算有效性统计检验Tab.2 Test statistics of double-hurdle model

3.3 模型估算结果与分析

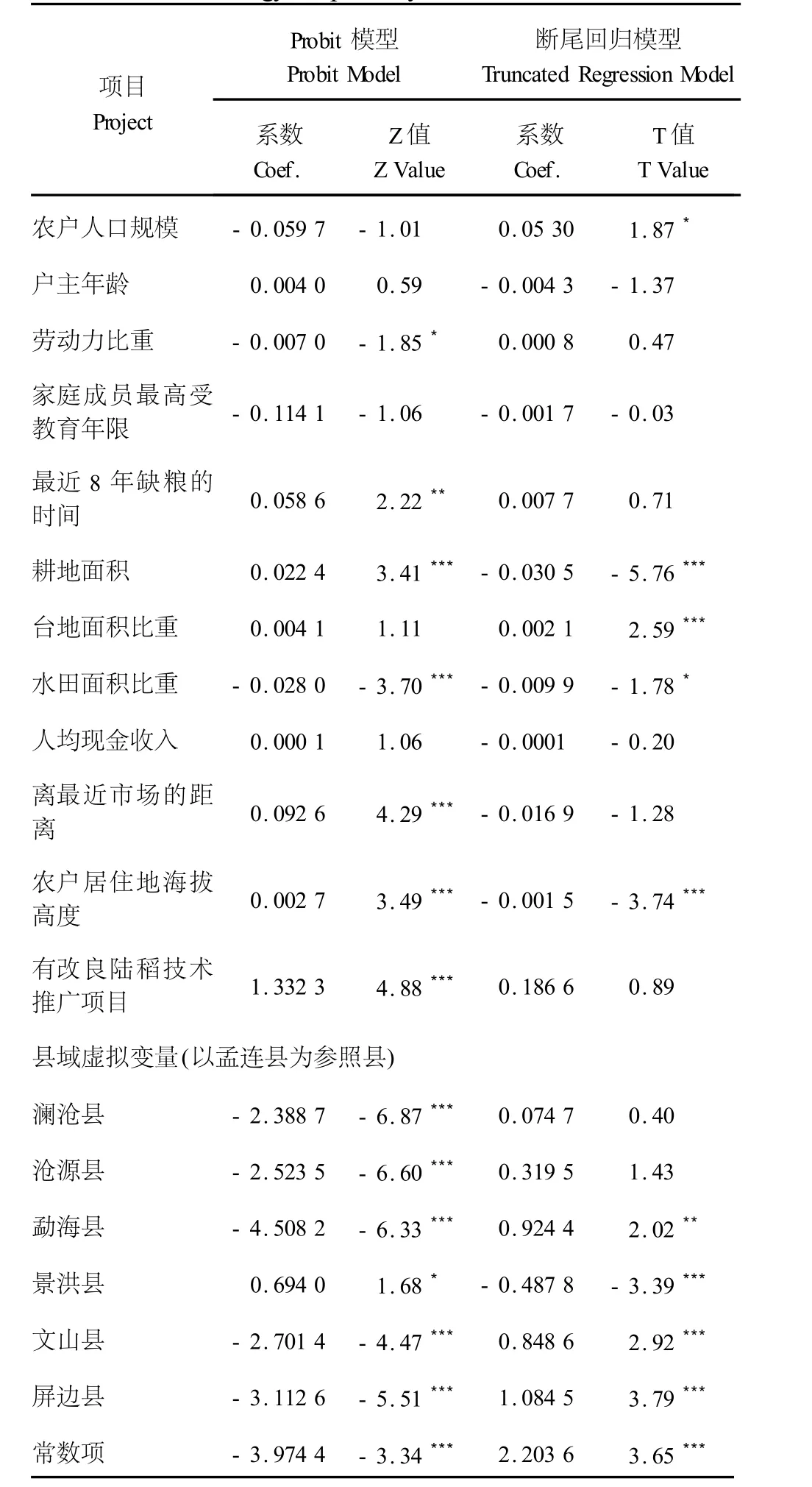

利用双槛模型分别估算解释变量对农户改良陆稻技术采用决定和采用程度决定的影响系数及其显著性,结果列于表3中。对模型结果的分析和讨论如下。

3.3.1 家庭人口状况的影响

户主年龄和家庭成员最高受教育年限对农户改良陆稻技术采用决定和采用程度决定没有显著的影响。农户人口规模对于农户的采用决定没有显著的影响,而对于采用程度的决定产生了一般显著的正向影响,说明农户决定是否采用改良陆稻技术和其家庭人口规模没有关系。在决定采用改良陆稻技术的农户中,人口规模大的农户由于面临着更大的缺粮风险,可能倾向于种植更大面积的改良陆稻品种来实现粮食的自给。农户家庭劳动力比重对农户的采用决定产生了一般显著的负向影响,这一点和推论一致,说明劳动力比重小的家庭更倾向于选择改良陆稻技术来满足粮食需求。家庭劳动力比重对采用程度的决定没有显著的影响。

3.3.2 农户缺粮程度的影响

农户最近8年缺粮的年份数对农户改良陆稻技术采用的决定产生了比较显著的正向影响,而对采用程度的决定没有显著影响。农户缺粮的年份数每增加一年,决定采用改良陆稻技术的概率就会增加5.8%。但是,对于采用了改良陆稻技术的农户,过去缺粮的年份数不是增加采用程度的显著影响因素。这可以解释为农户采用改良陆稻技术目的是为了满足口粮需求,当改良陆稻的种植足够满足其口粮需求后,农户不会继续扩大改良陆稻的种植面积,而是转向发展经济效益更高的经济作物来增加家庭的经济收入。

3.3.3 农户经济状况的影响

农户经济状况通常被认为与农户技术采用决策存在密切的相互决定性,经济状况通常影响农户的技术采用决策。本文采用农户人均现金收入代表农户经济状况,分析显示,人均现金收入对农户陆稻技术采用决定和采用程度决定的系数都接近0,表明以现金收入衡量的经济状况对农户技术采用决定和采用程度决定的影响非常小,这一点和本文前面的假设不相符合。这是因为陆稻在当地主要作为口粮消费,与农户现金收入关系不密切,农户以现金收入衡量的经济状况与农户陆稻技术采用决策不存在直接相关性。此外,当地较好的技术推广体系有助于农户在收入较低情况下降低改良陆稻技术采用的风险。

3.3.4 农户地理位置的影响

农户离最近市场的距离对改良陆稻技术采用的决定产生了非常显著的正向影响,而对技术采用的程度没有显著的影响。这和技术采用的位置理论的观点是不吻合的。在滇西南山区,由于存在较好的农业技术推广体系,农户往往对改良陆稻技术信息有较好的了解。在滇西南偏远的高山地区,农户市场条件越差,口粮安全就越得不到保障,他们往往通过选择种植改良陆稻品种来保障口粮需求。农户离市场距离越远,他们采用改良陆稻技术的可能性就越大。而对于决定采用改良陆稻技术的农户,一旦口粮得到了满足,他们便转向经济作物的种植来增加经济收入。

农户居住地海拔高度对改良陆稻技术采用决定产生了非常显著的正向影响,而对技术采用程度决定产生了非常显著的负向影响,这和前文假设相符。改良陆稻品种在海拔低于1 400 m地区适应性较好,在一定的海拔范围内,居住地海拔越高的农户,越倾向于选择改良陆稻技术来增加粮食产出。而当海拔超过1 400 m时,改良陆稻品种的适应性较差,对于决定采用改良陆稻的农户,海拔越高改良陆稻种植的比重越小。

3.3.5 农户耕地资源的影响

农户拥有的耕地面积对技术的采用决定产生非常显著的正向影响,而对改良陆稻技术采用程度的决定产生了非常显著的负向影响,结果和假设有出入。对此的分析是,耕地面积是农户进行陆稻种植的基础,农户耕地面积越大,可以分散种植的作物越多,农户决定采用改良陆稻技术的可能性就越大。对于采用了改良陆稻技术的农户,口粮安全容易得到保障。由于经济作物有着收益,农户倾向于种植经济作物来增加家庭的经济收入,由此,改良陆稻种植面积比重随着耕地面积的增大反而减少。

台地面积的比重对改良陆稻技术的采用决定没有显著的影响,而对采用程度决定产生正向的影响。台地面积的比重不是诱发农户技术采用决定的因素,但是,台地面积的比重加大有利于提高农户改良陆稻品种的种植的面积比例。水田面积比重对农户改良陆稻技术采用的决定产生了非常显著的负向影响,同时对技术采用程度也产生了一般显著的负向影响。在滇西南山区,水田面积越大,农户可以种植的水稻面积就越大,由于水稻较之陆稻有更高的单产,水田面积大的农户越容易满足自身口粮的需求,农户采用改良陆稻技术的可能性就越小,改良陆稻的种植面积比重也就越小。

3.3.6 改良陆稻技术推广项目的影响

改良陆稻技术推广项目的实施对农户的改良陆稻技术采用决定产生非常显著的正向影响,而对采用程度决定的影响是不显著的。政府的改良陆稻技术推广项目有效地促进了农户的采用决定,然而,改良陆稻技术推广项目的实施并没有让决定采用的农户增加改良陆稻种植的面积比重,这是由于农户种植改良陆稻的目的是解决口粮问题,口粮问题得到解决后,即使有改良陆稻技术推广项目支持,农户也不会继续扩大其种植面积,而是转向发展经济作物。

3.3.7 县域的影响

以孟连县为参照县,除了景洪县农户采用陆稻技术的可能性更大外,其他调查县农户采用改良陆稻技术的可能性都非常显著的小于孟连县。县域之间的差异是多种原因引起的,包括经济状况、市场发育程度、地理条件和改良陆稻技术推广体制等等,其中影响最大的可能是改良陆稻技术推广项目。虽然在各调查县都存在改良陆稻技术推广项目,但是从调查中获取的信息来看,改良陆稻技术推广项目在孟连县和景洪县涉及的范围是最广的。例如,孟连县1996-2003年期间实施的“陆稻种植扶贫”项目和“农业科技联产承包”项目,景洪县的“千亩陆稻丰产园”项目。

农户技术采用程度的决定在县域之间的差异表现与技术采用的决定相反,这一点再一次说明了,农户采用改良陆稻技术是为了满足口粮的需求,一旦口粮需求得到满足,发展经济作物增加现金收入成为农户农业生计活动的目标。

表3 改良陆稻技术采用影响因素的双槛模型估算结果Tab.3 Estimated results of factors influencing improved upland rice technology adoption by double-hurdle model

4 结 语

农户技术采用决策是分阶段进行的。农户首先决定是否采用新技术,然后决定技术采用的程度。技术采用决策受一系列社会经济特征影响,技术采用决定的影响因素和采用程度决定的影响因素存在着很大的差异。因此,促进农业新技术的扩散广度的技术和政策措施应当重点考虑影响农户技术采用决定的因素,而强化新技术的扩散深度则应考虑影响农户技术采用程度决定的因素。

在滇西南山区,由于农户自然资源贫瘠,水田面积十分有限,种植陆稻是农户实现口粮自给的主要手段。改良陆稻技术提高了陆稻的单产水平,农户种植陆稻的净收入提高促使农户的技术采用决定。而当农户实现口粮自给后,改良陆稻技术的深度扩散将会受到限制,这可能是改良陆稻所能带来的经济回报赶不上其它经济作物的回报水平,以及当地存在利用土地从事其它经济活动的利益。因此,改良陆稻技术的推广应当瞄准技术扩散的广度和口粮短缺农户的技术采用深度。

离市场越远、居住地海拔越高的农户自然资源的禀赋状况越差,粮食安全越得不到保障,农户采用改良陆稻的可能性越大;而当海拔过高时(超过1 400米),由于改良陆稻品种的适应性问题,农户种植改良陆稻的面积比例下降。因此,农业科研部门选育适应当地高海拔地区冷凉气候的陆稻新品种是提高技术扩散深度的重要途径。

台地建设是滇西南地区当地政府为改善山区土壤质量,防止水土流失,提高陆稻单产,实现当地农户粮食自给的重要政策举措。改良陆稻品种在台地上种植的较高单产诱导了拥有较大面积台地的农户种植更多的改良陆稻品种。进一步实施台地建设项目是加大技术扩散深度的重要手段。同时也暗示,除了技术本身的因素外,与技术相配套的政策措施对技术的成功扩散是非常重要。

改良陆稻技术推广项目促使更多的农户采用改良陆稻技术,因此,进一步完善农业技术推广体系,实施各类技术推广项目对于农业技术在当地的扩散是至关重要的。

(编辑:王爱萍)

References)

[1]Pender J,P Hazell.Promoting Sustainable Development in Less-favored Areas[R].International Food Policy Research Institute,Washington,DC,USA,Brief,2000.

[2]Caswell M F,D Zilberman.The Effects of Well Depth and Land Quality on theChoice ofIrrigationTechnology[J].American Journal of Agricultural Economics,1996,68(4):798-811.

[3]Joshi GR,S Pandey.Farmer’s Perceptions and Adoption of Modern Rice Varieties in Nepal[J].Quarterly Journal of International Agriculture,2006,45(2):171-186.

[4]Lin JY.Education and Innovation Adoption in Agriculture:Evidence from Hybrid Rice in China[J].American Journal of Agricultural Economics,1991,73:713-724.

[5]朱希刚,赵绪福.贫困山区农业技术采用的决定因素分析[J].农业技术经济,1995,(5):18-21.[Zhu Xigang.Analysis on Determinant Factors of Technology Adoption in Poor Mountainous Area[J].Agricultural Technology Economics,1995,(5):18-21]

[6]孔祥智,方松海,庞晓鹏,等.西部地区农户禀赋对农业技术采纳的影响分析[J].经济研究,2004,(12):85-95.[K ong Xiangzhi.Analysis of the Effect of Household Endowments on the Agricultural Technology Adoption Decision on West China[J].Economic Study,2004,(12):85-95.]

[8]Berhanu G,S M Swinton.Investment in Soil Conservation in Northern Ethiopia:The Role of Land Tenure Security and Public Programme[J].Agricultural Economics,2003,29(1):69-84.

[9]Cragg J.Some Statistical Model For limited Dependent Variables With Application to the Demand for Durable G oods[J].Econometrica,1971,39(5):829-844.

[10]Teklewold H,Dadi,L N Dana.Determinants of Adoption of Poultry Technology:A Double-hurdle Approach[J].Livestock Research for Rural Development,2006,18(3):40-45.

[11]Greene W.Econometric Analysis[M].New Y ork:Macmillan,1993.

[12]Saha A,Love H A,R Schwart.Adoption of Emerging Technologies Under Output Uncertainty[J].American Journal of Agricultural Economics,1994,76(4):836-846.

[13]Pandey S,Khiem N,T Thien.Market Access,Food Security and UplandRice:SomeMicro-economicEvidencesfromNorthern Mountainous Regions of Vietnam[R].Paper Presented at the Annual Conference oftheAustraliaAgriculturalEconomicsAssociation,Canberra,2002.

[14]陈玉萍,吴海涛,丁士军.技术采用对农户间收入分配的影响:来自滇西南山区的证据[J].中国软科学,2009,7:35-41.[Chen Yuping.The Impact of Technology Adoption on Farmers’Income Distribution:Evidence fromUplandof Southwest Yunnan[J].China Soft Science,2009,7:35-41.]

[15]Ajayi O,FK wesiga.Implicationsof Local Policies and Institutionson the Adoption of Improved Fallows in Eastern Zambia[J].Agricultural Forestry System,2003,59(3):327-336.

[16]Croppenstedt A,Demeke M,M Meschi.Technology Adoption in the Presence of Constraints:the Case of Fertilizer Demand in Ethiopia[J].Review of Development Economics,2003,7(1):58-70.

[17]Doss C R,M L Morris.How Does Gender Affect the Adoption of Agricultural Innovation?The Case of Improved Maize Technologies in Ghana[J].Journal of Agricultural Economics,2001,25(1):27-39.

[18]Enos J L,W Park.The Adoption of Imported Technology:The Case ofK orea[M].New Y ork:CroomLtd,1988.

[19]EI-Osta H S,M J Morehart.Technology Adoption Decision in Dairy Production and the Role of Herd Expansion[J].Agricultural and Resource Economics Review,1999,28(1):84-95.

[20]Feder G,R Slade.The Acquisition of Information and the Adoption of New Technology.American Journal of Agricultural Economics,1984,66(1):312-320.

[21]Knight J,Weir S,T Woldehanna.The Role of Education in Facilitating Risk-taking and Innovation in Agriculture[J].Journal of Development Studies,2003,39(6):1-22.

[22]Matata PZ,Ajayil O,Oduol P A.Agumya.Socio-economic Factors Influencing Adoption of Improved Fallow Practices among Smallholder Farmers in Western Tanzania[J].International NG O Journal,2008,3(4):68-73.

[23]陈玉萍,吴海涛,陶大云.云南南部山区农户陆稻生产的投入产出分析[J].湖北农业科学,2009,9:2304-2306.[Chen Yuping,Wu Haitao,Tao Dayun.Input and Output Analysis of Farmers'Upland Rice Production in Upland of Southern Yunnan[J].Hubci Agricultural Sciences,2009,9:2304-2306.]

[24]颜廷武.中西部地区农户经济行为与农村反贫困研究[D].武汉:华中农业大学,2005.[Yan Tingwu.Research on Households Economic Behavior and Rural Anti-poverty in China Central and Western Regions[D].Wuhan:Huazhong Agricultural University,2005.]

[25]李小建.欠发达农区经济发展中的农户行为:以豫西山地丘陵区为例[J].地理学报,2002,55(4):459-468.[Li Xiaojian.The Role of RuralHousehold Behavior inEconomic Development of Less Developed Rural Area:A Case Study of Western Henan Mountainous and Hilly Region,China[J].Acta Geographica Sinica,2002,55(4):459-468.]

[26]张清慧,唐萍.农户短期农业生产投资的特征与效益评价[J].华中农业大学学报(社会科学版),2002,(3):29-31.[Zhang Qinghui,Tang Ping.Evaluation on Characteristics and Benefit of the Household’s Short-term Investments in Agricultural Production[J]Journal of Huazhong Agricultural University:Social Science Edition,2002,(3):29-31.]

AbstractBy employing a double-hurdle model and using a two-stage approach,this article investigates factors influencing farmers’decision on upland rice technology adoption in resource-poor southern Yunnan from two stages:first,farmers’decision on whether or not to adopt upland rice technologies,and second,the decision on the extent(area)to which upland rice varieties is adopted.It is found that there are great differences between factors that influence decision on whether or not to adopt the technologies and factors that influence decision on the extent of adoption.Farm’s resources endowments,including farm size,distance to market,extent of food insecurity,elevation and whether there are available extension programs,have significant positive effectson whether or not to adopt upland rice technologies,while the proportion of family labor forces and the proportion of rice land area have significant negative effects.Household size and the proportion of terrace land area have significant positive effects on decision of the extent(area)to which upland rice varieties is adopted,while cultivated land area,the proportion of rice land area and elevation have significant negative effects on the decision.These suggest that in order to make more adaptable interventions regarding upland rice technologies extension in the resource-poor areas,much great attention should be given in differentiating factors that determine extensity of technology adoption and factors that determine intensity of technology adoption.

Key wordsdouble-handle;improved upland rice;technology adoption;southwestern Yunnan

Analysis on Influencing Factors of Farmers’Technology Adoption in Resource-poor Mountainous Area

CHEN Yu-ping1ZHANG Jia-qiang2WU Hai-tao1DING Shi-jun1

(1.Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan Hubei 430074,China;2.National Development and Reform Commission,Beijing 100824,China)

F222.3

A

1002-2104(2010)04-0130-07

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.04.023

2009-09-16

陈玉萍,博士,副教授,主要研究方向为农业技术经济。

*国家自然科学基金项目(No.70573122,70773120)资助。