中国能源效率与其影响因素的动态关系研究*

2010-09-28谭忠富张金良

谭忠富 张金良

(华北电力大学电力能源经济研究所,北京 102206)

中国能源效率与其影响因素的动态关系研究*

谭忠富 张金良

(华北电力大学电力能源经济研究所,北京 102206)

本文利用1978-2006年样本数据,首先通过状态空间模型分析了经济结构、技术进步、能源消费结构和能源价格对能源效率的单向动态变化过程及成因;接着使用向量误差修正模型估算出能源效率与其影响因素之间的长期均衡和短期波动关系;在此基础上利用脉冲响应函数和方差分解模型就我国能源效率与其影响因素之间的动态关系作进一步分析。结果表明:改革开放以来我国能源效率与其影响因素之间存在长期均衡关系,经济体制改革和一些相关政策对能源效率有着深远的影响。从长期均衡关系来看,技术进步对能源效率的正面影响最大,能源价格和一些不可观测变量对能源效率有着促进作用,而经济结构和能源消费结构未能对能源效率起推动作用。从各因素对能源效率的贡献百分比来看,能源价格对能源效率的贡献最大,然后依次是经济结构、能源消费结构和技术进步。

能源效率;状态空间模型;向量误差修正模型;脉冲响应函数

改革开放以来,我国国内生产总值保持着近30年的高速增长,2007年G DP比上年增长11.4%。在盘点所取得的辉煌业绩时,我们发现高速的经济增长是以资源的高投入、高消耗以及环境的高污染为代价的。这种粗放式的经济增长后果是:能源浪费严重,环境污染恶化,能源对外依存度加大,这对我国经济与社会的可持续发展构成威胁,解决这一问题的根本途径就是提高能源效率。为此,我国政府在“十一五”发展规划中提出:在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上,实现2010年中国单位G DP能源消耗比“十五”期末降低20%左右。然而,2006年单位G DP能耗仅下降了1.33%,未完成年均4.4%的节能目标。因此,我们有必要深入分析能源效率与其影响因素之间的动态关系,为提高能源效率提供一些政策建议。

能源效率是国内外普遍关注的问题之一。Patterson指出,能源效率是一般化的术语,可以用多种数量上的指标进行测算,一般来说,能源效率是指用较少的能源生产同样数量的服务或者有用的产出,问题是如何准确地定义有用的产出和能源投入[1]。李廉水又将能源经济效率分为能源强度和能源生产率,两者互为倒数[2]。史丹指出能源效率的含义非常宽广,并从能源综合效率、能源生产效率、能源消费效率三方面分析我国能源效率的变化趋势与现状[3]。本文将能源综合效率作为衡量我国能源效率指标,能源综合效率是指能源要素的投入与经济产出比,一般用单位G DP能耗表示,其数值越大能源效率越低。

国内外关于能源效率及其影响因素之间的关系研究包括:王海建研究了经济结构转变对能源强度下降的影响[4]。齐志新、陈文颖认为,技术进步是我国能源效率提高的决定因素[5]。李廉水把能源效率的提高归结为两类因素,一是能源从低生产率的产业流向高生产率的产业,即产业结构的调整;二是通过技术进步提高能源利用效率。徐国泉、姜照华定性分析了技术进步、经济结构和能源价格对能源效率的影响[6]。余甫功以广东为例,论证了能源结构变化对能源效率的作用[7]。Edenhofer和Jaeger研究了能源替代对能源效率提高的作用[8]。Farla研究了荷兰的经济结构与能源效率变化的关系[9]。Henryson以瑞典为样本,研究了信息与提高能源消费效率的关系[10]。董利指出,国内已有研究存在的不足,表现在:能源效率是受多种因素综合影响,而现有文献是从不同的角度单独分析考察某一因素对能源效率的影响,这不利于全面地把握转轨经济条件下我国能源效率变化及成因[11]。迄今为止,国内外学者还未对能源效率及其影响因素之间的动态关系进行实证研究,本文将对此展开研究。

1 变量的选择与数据来源

1.1 经济结构

经济结构变化对能源效率的影响是显而易见的。一般来说,第三产业能耗低,20世纪80年代,美国是通过提高第三产业的比例来降低单位G DP的能耗。本文将第三产业占G DP的比重作为能源效率的重要解释变量,这是因为第三产业比重的提高是影响中国能源效率改善的关键因素,且中国正处于工业化中期,第三产业比重的上升幅度会加大。

1.2 技术进步

技术进步对能源效率的影响主要体现在两方面:一方面,“硬”技术进步(如科技创新)可以提高设备的工作效率,从而降低单位产品的能耗。另一方面,“软”技术进步(如管理、制度等改进与优化)可以降低中间交易成本、减少中间能源损耗、提高资源配置效率,进而降低单位产品的能耗。技术进步的衡量一直是经济学界的难题,本文利用全要素生产率来代表技术进步。

1.3 能源消费结构

对于石油和天然气来说,煤炭的利用率较低,所以在同一产出水平下,不同品种的能源投入是不同的。因此,能源消费结构的变化会对能源效率产生很大的影响。由于资源禀赋特性,我国的一次能源消费将继续以煤炭为主。本文用煤炭在一次能源消费总量中的比重衡量能源结构变化。

1.4 能源价格

能源价格是影响能源效率的一个重要因素。能源价格的上涨使得用户所支付的成本不断增加,这将导致用户一方面节约用能,另一方面不断寻求新技术,充分提高能源效率。本文采用由国家统计局公布的矿物燃料价格指数来代表能源价格,因为燃料价格近似地反映了能源的供给成本[12]。基于以上的讨论,我国能源效率与其影响因素的关系可以用下式表示:

式中EF表示能源效率,ES表示经济结构,T代表技术进步,CS是能源消费结构,P代表能源价格。本文所用数据来自《中国统计年鉴》(1978-2006)。其中G DP是消除价格影响因素的实际G DP且以1978年为基期,矿物燃料价格指数以1978=100为基期,全要素生产率的数据来自文献《中国全要素生产率估计:1978-2006年》[13]。

2 各影响因素对能源效率的动态变化过程及成因分析

改革开放以来,由于我国经济体制改革、能源政策调整、各种各样外界冲击等因素对能源效率产生了一定的影响,而用固定参数模型表现不出这些不可观测变量对能源效率的影响。因此,本文利用状态空间模型来研究能源效率的影响因素对其动态变化过程。为增强时间序列的平稳性,对各变量取自然对数后的状态空间模型如下:

其中εt,μt分别为随机扰动项且相互独立,各自满足零均值、同方差的古典假设。将1978-2006年我国能源效率及其影响因素变量的数据代入上式,用卡尔曼滤波算法可估算出最后的状态空间模型如下:

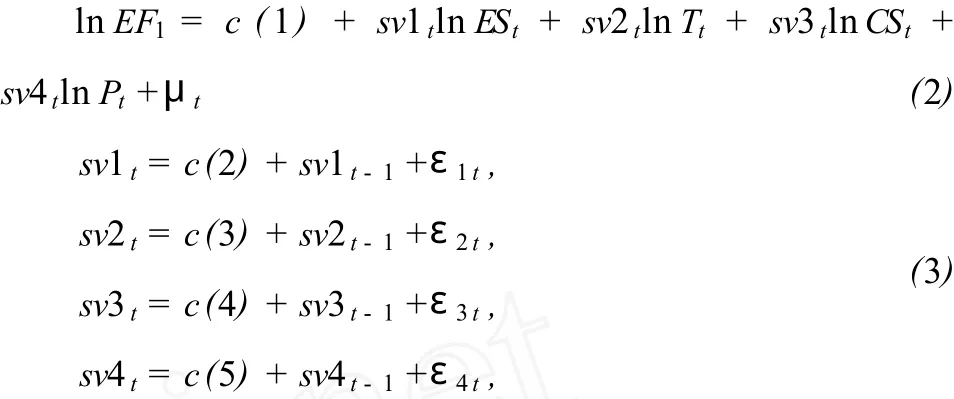

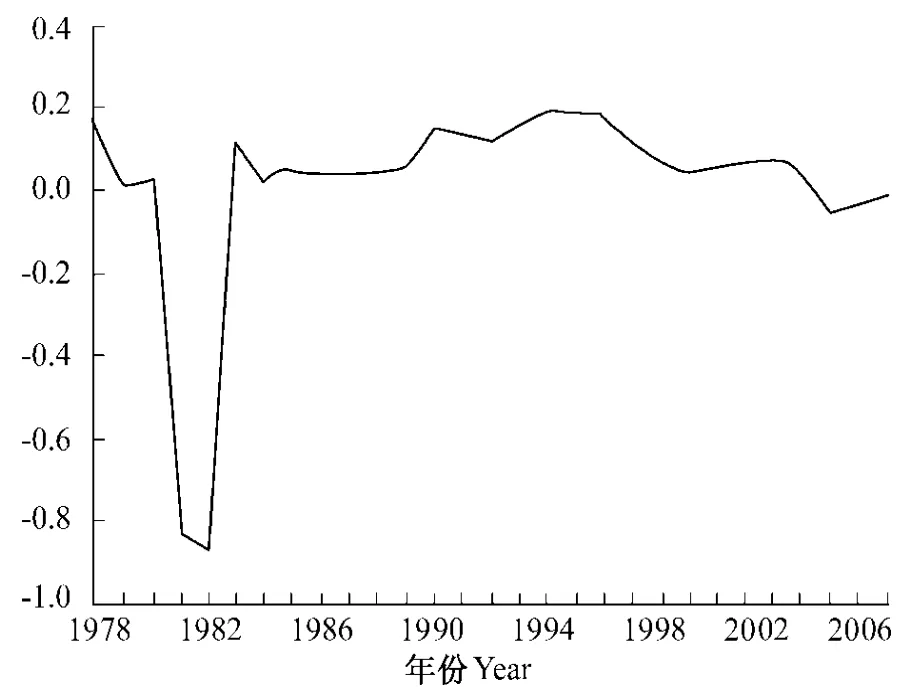

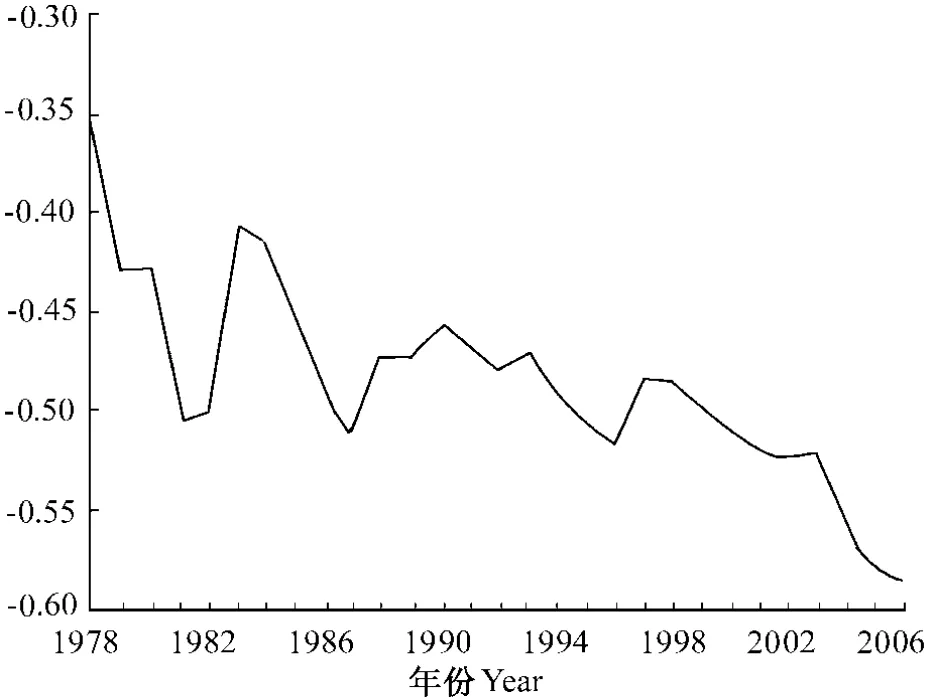

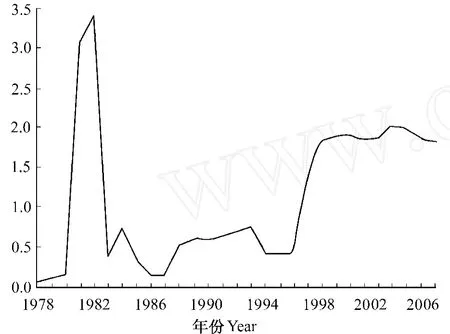

检验结果表明,除经济结构外,其它参数都是高度显著的,且模型的拟合优度较高。各变量的状态参数均符合随机游走形式,说明改革开放以来我国经济体制改革、能源政策调整、各种各样外界冲击等因素对能源效率产生了一定的影响。各状态参数的变化轨迹如图1-4所示。

从图1中可以看出,经济结构对能源效率的弹性具有较大的波动性。1978-1981年的弹性系数sv1t由0.16下降到-0.84,1982年降至最低-0.87。由于1982年中共十二大明确提出节约能源、有效利用能源的战略,因此,经济结构变化对能源效率的弹性影响较大。1983-2003年经济结构对能源效率的弹性系数sv1t基本维持在0.1左右,可见这期间提高第三产业的比重不会促进能源效率的提高反而有反作用,这与韩智勇的研究结果相似[14]。主要原因是产业间的正效应小于产业内能源效率下降的负效应。近年来经济的增长主要依靠高耗能行业和高能耗附加值产品的出口拉动的,这表明产业内能源的配置是无效率的。2004-2006年sv1t又变为负数,可见提升第三产业的比重对能源效率的提高具有一定的拉动作用,其主要原因是各项节能措施的实施和节能技术的推广,行业内的能源配置效率较高,经济结构对能源效率的总效应为正。

图1 经济结构对能源效率弹性sv1t的变化轨迹Fig.1 Variable trajectory of the flexibilitysv1tof economic structure on energy efficiency

图2 技术进步对能源效率弹性sv2t的变化轨迹Fig.2 Variable trajectory of the flexibilitysv2tof technological progress on energy efficiency

图3 消费结构对能源效率弹性sv3t的变化轨迹Fig.3 Variable trajectory of the flexibilitysv3tof energy consumption structure on energy efficiency

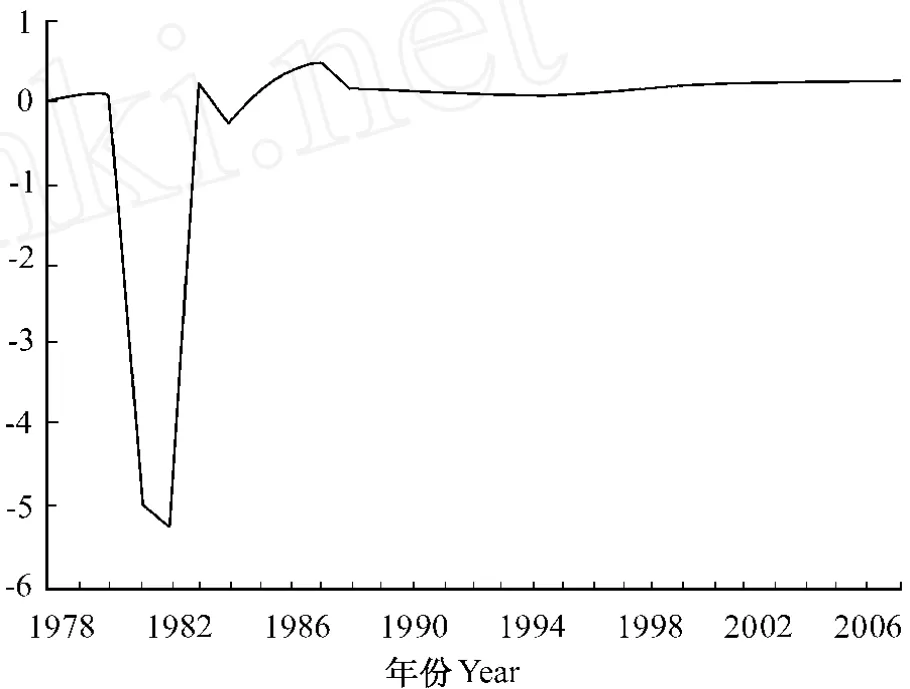

图4 能源价格对能源效率弹性sv4t的变化轨迹Fig.4 Variable trajectory of the flexibilitysv4tof energy prices on energy efficiency

从图2中可以看出技术进步对能源效率的提高具有巨大的拉动作用。从技术进步对能源效率的弹性系数来看,1978-2006年所有数据都为负数,这说明技术进步能够降低单位G DP能耗,单位G DP能耗的降低也就是能源效率的提高。技术进步对能源效率的弹性系数sv2t波动性较大,在1978年出现了最高值-0.35,随后又有几次升降,到2006年降低最低值-0.59。总体来看sv2t是呈下降趋势的,其主要原因是改革开放以来,我国经济发展水平较低、经济体制和制度不够完善、能源技术水平较低,技术进步所带来的节能成果不能被完全释放出来。随着我国经济发展水平的加速、产业结构的不断优化、管理水平的不断提升以及对外开放程度的加深,技术进步所带来的效应更好地渗透到国民经济的各个部分,从而对能源效率的提高起到一个巨大的拉动作用。同时,也发现技术进步对能源效率的提升空间还很大,并没有出现拐点。

从图3可以看出消费结构对能源效率的弹性系数,1978-2006年sv3t为正数,这说明煤炭消费比重的上升对能源效率的提升起到抑制作用。1987年弹性系数sv3t仅为0.04,但在1981年开始出现一个跳跃式的上升,增至3.10以上,到1983年达到最大值3.39。这是由于改革开放以来,我国经济增长方式一直以高投入、高消耗为主,使得能源特别是煤炭被大量消耗掉。正是基于这样的背景下,中共十二大才明确提出了节约能源、有效利用能源的战略。1984-1996年弹性系数sv3t基本稳定在0.5左右。这是因我国经济体制和制度已逐步完善、产业结构不断得到优化、能源技术不断取得进步,所以煤炭比重的提升对能源效率提高的抑制作用要弱一些。而在1998-2006年弹性系数sv3t又突然升至1.9左右,出现这一现象的主要原因是受东南亚金融危机,我国政府为了保持经济的持续增长而扩大了基础设施的建设,煤炭比重的提升对能源效率的抑制作用又较上期有所增强。

从图4可以看出除了1979-1982年、1983-1984年能源价格对能源效率的弹性系数sv4t影响较大外,其它年度相对比较平稳。1979年弹性系数sv4t为0.05,而到1982年突然下跌到最低值-5.24,之后在1983-1984年又出现一次幅度较小的波动。之所以这样,是因为改革开放以来,我国能源利用率较低,能源消耗非常大,且此期间经济结构的优化、技术进步、能源消费结构的优化等因素对提高能源效率的贡献较小,只有能源价格的上升才能促进能源效率的提高,因此,这两阶段的弹性系数sv4t由正变负。1985-2006年弹性系数sv4t一直徘徊在0.1-0.2左右,说明提高能源价格并不能促进能源效率的提升反而有抑制作用。这是因为1985年以来我国经济发展速度加快、居民生活水平快速提升,特别是近年来我国政府对基础设施投入的加大、高耗能行业的扶持以及出口贸易的鼓励,由此造成了能源的过渡消耗,使得单位G DP的能耗加大。因此,能源效率的价格弹性系数为正值。

3 能源效率与其影响因素之间的动态关系

以上研究的是经济结构、技术进步、能源消费结构和能源价格对能源效率的单向动态变化过程,下面我们使用向量误差修正模型(VEC)分析这五个变量之间的长期均衡和短期波动关系,并利用脉冲响应函数和方差分解模型就能源效率与其影响因素之间的动态影响作进一步分析。由于能源效率、经济结构、技术进步、能源消费结构和能源价格之间的动态关联性可以通过各自冲击的交互影响体现出来,为此,我们建立五元结构VAR模型:

其中,Yt=(LEFt,LESt,LTt,LCSt,LPt),μt为扰动向量,A0为常数向量,A1,A2,…Ap为参数矩阵,p为滞后期,LEFt、LESt、LTt、LCSt和LPt为取自然对数后的各变量。

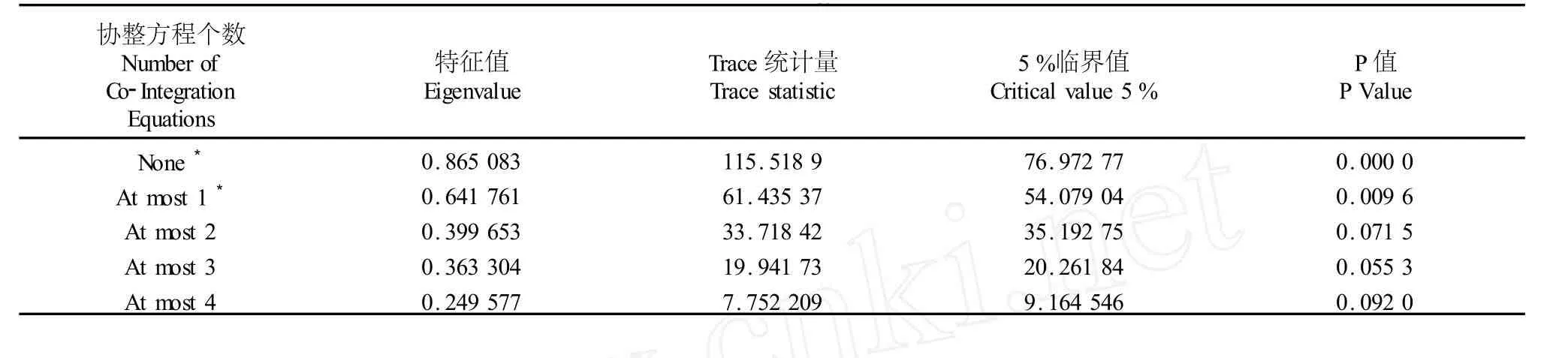

根据Jonansen于1958年提出的估计方法,如果VAR模型的内生变量都含有单位根,当这些变量之间存在协整关系时,可将上述模型修改为向量误差修正模型:

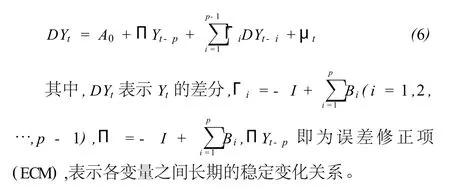

3.1 平稳性检验

常用的单位根检验方法有ADF检验、PP检验和KPSS检验,由于ADF检验和PP检验对小样本数据可能缺乏效力,而KPSS平稳性检验在选择较低的滞后截断参数时,对小样本较为有效[12]。因此,本文以KPSS统计量判断数据平稳性,表1显示五个时间序列都是一阶单整的。

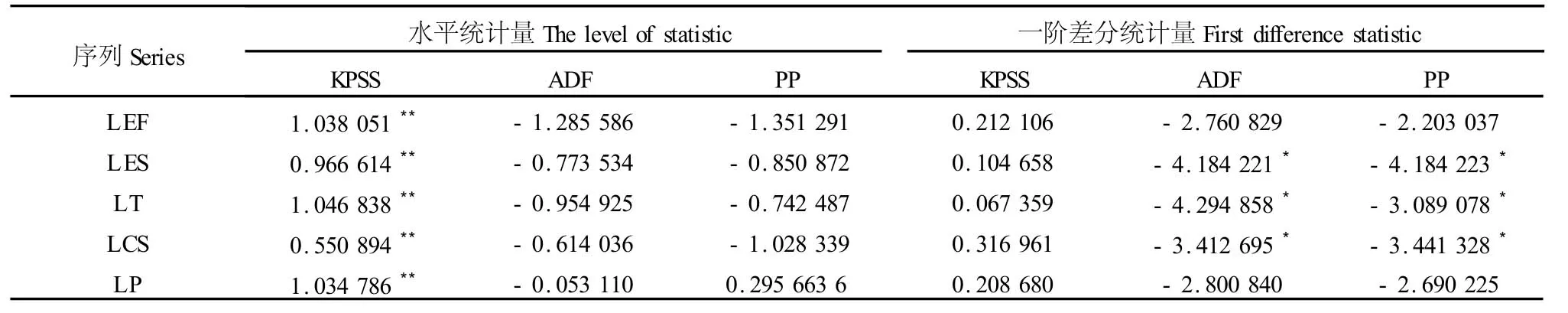

3.2 变量的协整检验

本文在向量自回归模型结果的基础上,采用Johansen和Juselius一起提出的基于回归系数的多变量协整检验。首先,综合考虑LR统计量、赤池信息准则、施瓦茨准则和HQ信息准则进行选取,然后进行模型的检验,直到找到理想的模型。经过反复检验确定滞后期为2,结果见表2。由此可以看出,在5%的显著水平下,变量之间存在2个协整变量关系。

3.3 ECM模型分析

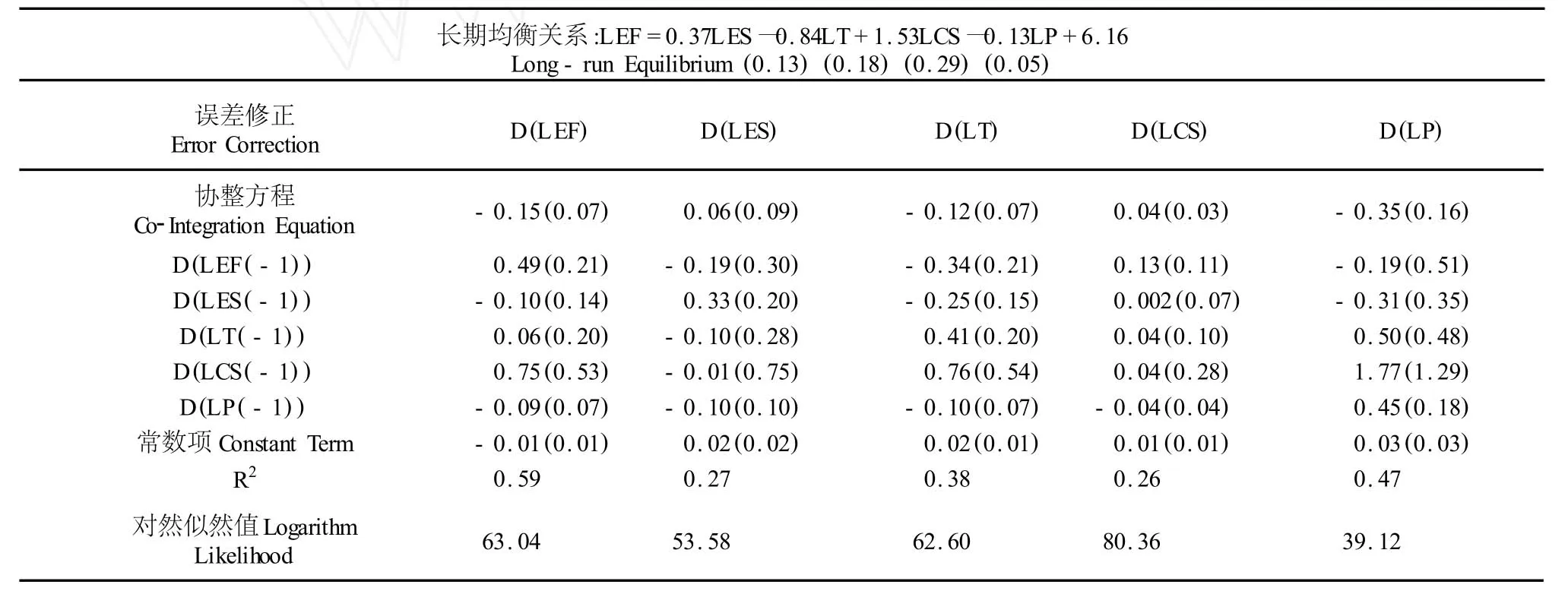

以上分析说明能源效率、经济结构、技术进步、能源消费结构、能源价格之间存在长期的均衡关系,但我们无法了解到这些变量的短期动态关系,误差修正模型可以解决这个问题,模型估计结果见表3。

由表3可以看出,能源效率与其影响因素之间具有长期均衡关系。从长期来看,能源效率对经济结构的弹性为0.37,说明第三产业比重的上升对能源效率的提高没有拉动作用;能源效率对技术进步的弹性为-0.84,由此可以看出技术进步对能源效率的影响较大,技术进步每提高一个百分点,就能使能源效率提高0.84百分点;能源效率对能源消费结构的弹性为1.52,这说明煤炭比重提高一个百分点则导致能源效率降低1.52个百分点,可见我国一次能源消耗过度地依赖煤炭,能源消费结构很不合理。能源价格对能源效率的弹性为-0.13,表明能源价格的提高也能促使能源效率的小幅度提高,我们应进一步完善能源价格形成机制,充分发挥能源价格的节能功效。从短期来看,能源效率的波动来自两方面:一方面它受到自变量短期波动的影响,滞后一期的经济结构、技术进步、能源消费结构、能源价格对能源效率短期波动的影响系数分别为-0.10、0.06、0.75、-0.09,由此可以发现能源消费结构对能源效率波动性影响很大;另一方面它又取决于误差修正项,误差修正项反映了变量在短期波动中偏离它们长期均衡关系的程度,其系数大小反映短期波动对偏离长期均衡的调整力度。从系数估计值-0.15来看,当短期波动偏离长期均衡时,系统将以-0.15的调整力度将非均衡状态拉回到均衡状态。

3.4 变量的脉冲响应分析

协整分析只是说明变量间是否存在长期均衡关系,并没有表现出一个变量的变动对整个系统的扰动,以及各变量对这些扰动的综合反应。而脉冲响应函数分析的就是在扰动项上加上一个标准差大小的冲击对内生变量的当前和未来值所带来的影响。本文以VAR模型为基础,对各变量之间的系统关系进行脉冲响应分析(见图5)。

表1 单位根检验Tab.1 Unit root test

表2 Johansen协整检验结果Tab.2 Johansen Co-Integration test results

表3 VECM模型的估计结果Tab.3 VECM model estimation results

从经济结构变化的冲击所引起的能源效率变化的脉冲响应函数图可以看出,当期经济结构变化的一个正冲击给能源效率带来负面影响,并一直持续到第5期,之后变为正面影响在第10期达到最大。这说明经济结构变化受外部条件的某一正冲击后,能源效率的变化规律是先降后升。我国目前产业内部能源效率与其它国家相比较低,产业间优化升级所来的正效应小于产业内部能耗较高的负效应,所以前几期经济结构变化的正冲击会给能源效率带来负面影响。只有产业内部的能源效率提高到一定程度时,经济结构变化的正冲击才会促进能源效率的提高。

从技术进步的冲击所引起的能源效率变化的脉冲响应函数图可以看出,技术进步的一个正冲击会给能源效率带来负面的冲击,但在第4期后又变成正面的冲击,且幅度由大逐渐变小。技术进步是通过整个国民经济体系和市场机制传导到各生产部门并对其产生作用的,所以技术进步对促进能源效率的提升有时间滞后性。我国经济是建立在一个市场程度不高、机制和体制不健全、产业结构不合理、管理水平低下、技术落后的基础之上的,因此在初期,技术进步对能源效率的提升空间很大,但随着经济体制改革的深入,技术进步所发挥的作用会逐渐减小。

图5 能源效率受各变量的冲击反应Fig.5 Impulse response of variables on energy efficiency

从能源消费结构变化的冲击所引起的能源效率变化的脉冲响应图可以看出,本期给能源消费结构变化一个正冲击会给能源效率带来负面影响,并且此影响一直持续到第5期,之后才对能源效率的提升起拉动作用。我国的资源禀赋特性决定我国现阶段和未来一段时间内,一次能源消耗仍以煤炭为主。一方面,煤炭的利用率要低于石油和天然气,当给能源消费结构变化一个正冲击时,前几期能源效率会下降;另一方面,煤炭的价格又远低于石油和天然气,当我们推广煤化油、煤化气、煤化电力以及清洁高效燃煤技术后,同样资源条件下G DP会增加而消耗会减少,所以后期能源效率会上升。

从能源价格变化的冲击所引起的能源效率变化的脉冲响应图可以看出,当在本期给能源价格一个正冲击后,能源效率在前5期内迅速上升并在第6期达到最大,随后开始下降。这说明能源价格的正向冲击对能源效率的提高具有显著的拉动作用,并且这一显著促进作用具有持续效应。而本文第三部分分析显示1985-2006年能源价格提高对能源效率的提升有小幅度的抑制作用,这说明这期间我国能源价格受政府管制比较严重,能源价格没有真实地反映资源的稀缺性和社会成本,其作为优化资源配置的有效手段也没有发挥出来。为此,我们必须进一步完善能源价格形成机制,使其能够促进能源资源的有效利用。

3.5 变量的方差分解

方差分解是将系统的均方误差分解成各变量冲击所做的贡献,进而计算出每个变量冲击的贡献率,以评价不同冲击的重要性。图6给出了能源效率的方差分解图。从图6中可以出来,不考虑能源效率自身的贡献率,能源价格变化对能源效率的贡献率最大值出现在第7期为40%左右,随后出现下降趋势;其次是经济结构变化,贡献率最大值在第10期达到22%;能源消费结构变化、技术进步对能源效率的贡献率都是逐渐增大的,并都在第10期达到各自的最大值16%、6%左右。以上分析说明,提高我国能源效率的当务之急便是完善能源价格形成机制。

图6 各因素对能源效率的贡献百分比Fig.6 Contribution percentage of various energy efficiency

4 结论与政策含义

本文利用基于状态空间模型和误差修正模型分析能源效率、经济结构、技术进步、能源消费结构、能源价格这五个变量之间的动态关系,结论是改革开放以来我国能源效率与其影响因素之间存在长期均衡关系,经济体制改革和一些相关政策对能源效率有着深远的影响。从长期均衡关系来看,技术进步对能源效率的正面影响最大,而能源价格对能源效率的拉动作用较小。经济结构的优化没能拉动能源效率的提升。煤炭比重的上升会对能源效率产生负面影响。从各变量对能源效率的冲击反应来看,各变量的一个正冲击在第6期后都会对能源效率起拉动作用。从各因素对能源效率的贡献百分比来看,能源价格对能源效率的贡献最大,然后依次是经济结构、能源消费结构和技术进步。

上述研究的政策启示:第一,大力开发和推广应用煤化油、煤化气、煤化电和高效燃煤技术,把提高能源利用效率作为技术进步的目标。第二,进一步完善我国能源价格形成机制。合理的能源价格不仅反映能源资源的稀缺性和社会成本,而且还要体现出能源商品之间的替代性和互补性。第三,由于能源效率各影响因素的外部冲击对能源效率的影响是不同的,且贡献率也不同,所以我们要有区别、有重点的对各影响因素进行短期调整。

(编辑:温武军)

References)

[1]Patterson,M G,Wadsworth,CUpdating New Zealand’s Energy Intensity Trends:What Has Happened Since 1984 And Why?[M],Wellington:Energy Efficiency and Conservation Authority,1993.

[2]李廉水,周勇.技术进步能提高能源效率吗?[J].管理世界,2006,(10):82-89.[Li Lianshui,Zhou Y ong.Can Technological Progress Improve Energy Efficiency.Management World.2006,(10):82-89.]

[3]史丹.中国的经济结构、增长速度与能源效率[J].国际石油经济,2007,(7):7-15.[Shi Dan.China’s Economic Structure,Growth Pace And Energy Efficiency,International Petroleum Economics.2007,(7):7-15.]

[4]王海建.经济结构变化与能源需求的投入产出分析[J].统计研究,1999,(6).[Wang Haijian.An Input Output Analysis of Economic Structural Changes and Energy Requirement,Statistical Research.1999,(6):30-34.]

[5]齐志新,陈文颍.结构调整还是技术进步?[J].上海经济研究,2006,(6):8-16.[Qi Zhinxin,Chen Wenying.Structure Adjustment or Technological Progress?—The Analyses of Factors ofImproving Energy Efficiency in China Since Reform And Opening up.Shanghai Economic Review,2006,6:8-16.]

[6]徐国泉,姜照华.技术进步、结构变化与美国能源效率的关系[J].科学学与科学技术管理,2007,(3):104-107.[Xu Guoquan,Jiang Zhaohua.The Relationship among Technology Progress,Structure Change and Energy Efficiency of US.Science of Science and Management of S.&T,2007,3:104-107.]

[7]余甫功.能源结构变化对能源效率作用研究[J].广西社会科学,2008,(2):65-71.[Yu Fugong.The Researchon the Impact of Energy Structure Change on Energy Efficiency:Guang Dong Province as example.Guangxi Social Sciences,2008,2:65-71.]

[8]Edenhofer O,et al.Power Shifts:The Dynamics Of Energy Efficiency[J].Energy Economics,1998,(20):513-537.

[9]Farla J,et al.EnergyEfficiency And StructuralChange in the Netherlands,1980-1990[J].Energy Economics,1998,(20):1-28.

[10]Henryson J,et al.Energy Efficiency in Buildings Through Information-Swedish Perspective[J].Energy Policy,2000,(23):169-180.

[11]董利.我国能源效率变化趋势的影响因素分析[J].产业经济研究,2008,(1):8-18.[Dong Li,Energy Intensity Trend and Its Influential Factors in China,Industrial Economics Research,2008,(1):8-18.]

[12]林伯强,魏巍贤,李丕东.中国长期煤炭需求:影响与政策选择[J].经济研究,2007,(2):30-34.[Lin Boqiang,Wei Weixian,Li Pidong.China’sLong-run Coal Demand:Impacts and Policy Choice[J].Economic Research Journal,2007,2:48-58.]

[13]徐家杰.中国全要素生产率估计:1978-2006[J].亚太经济,2007,(6):65-68.[XuJiajie,The T otal Factor Productivityof China:1978-2006,Asia-Pacific Economic Review.2007,(6):65-68.]

[14]韩智勇,魏一鸣,范英.中国能源强度与经济结构变化特征研究[J].数理统计与管理,2004,1(23):1-7.[Han Zhiyong,Wei Y iming,Fan Y ing.Research on Change Features Of Chinese Energy Intensity AndEconomicStructure,Application ofStatisticsand Management.2004,1(23):1-7.]

AbstractFirst,by using sample data from 1978 to 2006,this artizle studies the dynamic change process of the influence of economic structure,technological advances,energy consumption structure and energy price to energy efficiency and the causes through state space model.Then the article estimates the long-term equilibrium and short-termfluctuation relationship of energy efficiency and its influential factors through vector error correction.On the basis of the above analyses,We study the dynamic relationship between energy efficiency and its influential factors using impulse reaction function and variance decomposition for a further analysis.The results show that there is a long-run equilibrium relationship between energy efficiency and its influencing factors in China.The economic reform and a number of related policies have a profound effect on energy efficiency since the China’s reform in 1978.For the long-run equilibrium relationship,the positive effect of technological progress on energy efficiency is the greatest,energy price and some unobserved variables have a positive effect on energy efficiency,but economic structure and energy consumption structure have a negative effect on energy efficiency.For the percentage contribution of various factors to energy efficiency,the energy price makes the largest contribution to the energy efficiency improvement,followed by the economic structure,energy consumption structure and technological progress.

Key wordsenergy efficiency;state space model;vector error correction;impulse reaction function

Demonstrational Analysis of the Relationship Between Energy Efficiency and Its Influential Factor in China

TAN Zhong-fu ZHANG Jin-liang

(North China Electric Power University,Beijing 102206,China)

F062.1

A

1002-2104(2010)04-0043-07

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.04.008

2009-07-21

谭忠富,教授,博士后,博士生导师,主要研究方向为电力经济,风险管理理论,企业战略管理。

*国家自然科学基金(No.70571023),教育部博士点基金(No.20070079005)、国家新世纪优秀人才计划项目(No.NCET-06-02-08)基金资助。