结构变动、技术进步以及价格对能源效率的影响*

2010-09-28成金华李世祥

成金华李世祥

(1.中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北武汉430072;

2.中国地质大学(武汉)国土资源安全与法律环境实验室,湖北武汉 430072)

结构变动、技术进步以及价格对能源效率的影响*

成金华1李世祥2

(1.中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北武汉430072;

2.中国地质大学(武汉)国土资源安全与法律环境实验室,湖北武汉 430072)

本文旨在分析中国工业化进程中影响能源消耗及其效率的主要因素。通过理论研究,我们认为经济结构、技术进步以及能源市场化改革是中国工业化进程中的主要影响因素。从这些影响因素的作用机理来看,经济结构与工业化阶段密切相关,对能源效率的影响是一个长期的过程;而在经济结构相对稳定的短期内,技术进步是提升能源效率的重要因素;在市场经济条件下,能源价格是提高能源效率的长期而稳定的激励机制。在此基础上,我们综合利用1990-2006年省际、四大区域、13个主要工业省区面板数据,以及工业行业数据,实证估计这些因素对能源效率的影响程度。几个估计结果综合显示,这三大因素对中国工业化进程中的能源效率具有重要的影响作用。这意味着当前节能减排的政策重点必须立足于长期,谨慎采用单纯的节能降耗这种行政命令式的短期策略,重点采用基于激励机制的治理策略,弱化长期以来形成的高耗能技术结构,引导节能环保型技术的创新与扩散。

工业化;能源效率;影响因素;中国

从对中国工业化进程中能源效率的评价结果来看,省际、区际能源效率差异较大,工业行业以及国内整体的能源效率水平较低,而且能源与其他要素之间的替代效应微弱,刚性的高耗能结构对过低的能源相对价格不敏感(李世祥、成金华,2008;2009)。到底是什么原因导致了这样的能源效率现状与特征呢?影响能源效率的因素有很多。从能源经济理论与实践看,这些影响因素包括工业化所处阶段、产业结构、要素禀赋结构、技术进步、制度安排、财政投资、生产结构、消费结构、社会文化与消费习惯等多个方面。对处于经济转型、体制过渡、工业化、城镇化推进阶段的中国来讲,我们需要集中关注经济结构、技术进步、能源市场化改革等重要经济变量对能源利用及其效率的影响(李世祥、成金华,2008)。在本文,我们首先分析这些主要的影响因素对能源利用及其效率的作用机理,然后应用计量模型,分别从1990-2006年省际、四大区域、13个主要工业省区面板数据,以及工业行业数据的角度,实证估计其对中国工业化进程中能源效率的影响程度,并对结果进行深入解释。

1 研究假设:能源效率影响因素的作用机理

经济结构、技术进步以及能源市场化改革是中国工业化进程中的主要影响因素。基于此,我们深入分析了中国工业化中能源效率影响因素的作用机理。

1.1 经济结构

一般认为,产业结构的变化,尤其是工业与服务业以及工业轻重结构的变化,是导致能耗强度变化的主要因素(Kambara,1992;Richard,1999;齐志新、陈文颖等,2007;魏楚、沈满洪,2008),在本文中,我们主要研究中国工业化背景下能源利用及其效率的影响因素,因此,需要集中关注产业结构、工业内部结构、城市化水平以及能源结构等主要经济结构对能源效率的影响。

1.1.1 工业结构

工业化、城镇化的迅速推进是近10多年来中国经济发展的显著特点。工业化、城镇化导致了大量钢材、水泥等高耗能产品需求,而高耗能产品的生产却需要消耗大量能源。因此,要理解中国工业化进程中能源利用情况及其效率特征背后的影响因素,必须结合工业化的背景来考察。目前,中国正处于工业化中期,重工业化任务未完成,近些年重新重工业化的趋势明显,高能耗产业增长迅速,城镇化的任务还很艰巨,由此导致经济结构以工业经济为主,工业占经济总量的50%左右,而工业结构又以重工业为主,重工业所占比重几乎在60%以上。在这样的经济背景下考察能源效率的影响因素,我们首先要关注以工业经济为主的产业结构,以及以重工业为主的工业内部结构等重要结构变量。在实证研究中,我们以工业增加值占G DP的比重代表产业结构,以工业产值中的重工业比重代表工业内部结构。

1.1.2 就业结构

与产业结构、工业内部结构具有直接联系的是工业化水平。一般而言,工业化水平是由工业进程所处的阶段决定的,而工业化阶段又决定了相应的产业结构与工业内部结构。在中国,工业化主要是靠政府推动的,特别是改革开放前的重工业优先增长战略,虽然改革后市场推动的力量在增强,但“路径依赖”可能会减弱该种力量。因此,以产业结构和工业内部结构来衡量工业化水平可能不准确。有的也提出用人均G DP来衡量工业化水平,但中国是人口大国,经济发展不平衡,以人均G DP作为工业化水平的衡量指标也不见得准确。相对而言,以非农产业就业比重来衡量工业化水平,应该优于其他衡量指标。这是因为,一方面,改革开放以来,中国工业化进程的最直接表现就是农业剩余劳动力向非农产业快速转移。工业是中国的主要经济部门,也是吸收农村剩余劳动力的重要途径,迅速转移的剩余劳动力推动了中国工业的快速增长,提升了工业化水平。另一方面,这一时期,以农业剩余劳动力快速转移为特征的工业化更多的是靠市场力量来推动的,比较符合工业化水平演变的内在经济规律。此外,非农产业就业比重还可以反映城镇化水平。以工业化带动的城镇化进程的推进,在相当程度上促进了原材料工业、城镇基础设施建设的迅速增长,导致了能源消耗的大量增加。基于此,在实证研究中,我们以非农产业的就业比重来衡量工业化水平。

1.1.3 能源结构

除了产业结构、工业结构和工业化水平外,能源结构也会对能源效率产生影响。不同的能源品种具有不同的利用效率,不同的能源结构也会产生不同的组合能源效率。事实表明,中国能源利用效率与发达工业化国家存在较大差距的主要原因在于以煤炭为主的能源结构。在中国的能源消费结构中,煤炭几乎占到了70%,而非化石能源的增长却很缓慢。因此,中国提高能源效率的关键在于改善能源结构,注重能源结构的调整和优化。但中国特有的资源赋存,又决定了以煤炭为主的能源消费结构在短时间内是难以改变的,这也决定了中国节能减排任务的艰巨性和长期性。在实证研究中,我们以能源消费结构中的煤炭比重和非化石能源比重代表能源结构,由于1990-2006年分省数据很难收集到,我们只是在工业行业的计量分析中加入这一指标。

1.2 技术进步

经济结构是长期的影响因素,而在经济结构相对稳定的短期内,结构变动不再是能源效率的重要影响因素,在这种情况下,技术进步将成为促进能源效率提高的重要因素。目前,中国正处于工业化加速时期,对能源依赖较强的钢铁、化工、建材、有色、石油加工、电力等高能耗产业的发展将依然是经济的主要推动力,因而未来一定时期也是整个工业化进程中能源消耗量和增长速度较高的时期。因此,从一个不太长的时期来看,中国工业化过程中的能源密集型结构状态将很难得到改变,短期内结构调整对于节能减排的作用将会减弱。在这种情况下,技术进步将成为当前中国节能减排的重要促进器,越来越受到政策制定者的关注。

对于发展中国家,技术进步有两种实现方式,即自己投资进行研究开发,或者向发达国家学习模仿。开发尖端新技术的投入很大而失败的概率很高;相对而言,模仿和购买技术所需的成本低得多。中国与发达工业化国家相比,在技术上存在着很大的差距,因而在选择技术进步的实现方式上具有后发优势,可以采用模仿、购买等方式来实现技术进步。在引进技术方面,中国充分地发挥了后发优势,而继续发挥后发优势是保持中国经济持续增长的重要战略。然而,同时也应当看到,如果采用引进技术的方法来实现技术进步,这种进步通常是与引进机器设备或者购买专利技术同时进行的,从而内嵌在资本投入的增长中(通过进口发达工业化国家的技术设备),因此注意分析物化性技术进步的作用是关键(易纲、樊纲等,2003)。

考虑到改革开放后中国采取的是比较优势战略,主要通过引进外资(包括跨国企业在华投资建厂,进口发达工业化国家的技术设备以及其他形式的技术转移、技术引进、技术扩散等)来加快物化性技术进步,我们在实证研究中用各地区外商投资企业年底投资总额占全国的比重表征技术进步,在对工业行业的研究中用外资额增长指数来衡量这一指标。

1.3 能源市场化改革

除了结构变动、技术进步以外,能源价格也是能源效率的重要影响因素。1978年经济改革之前,中国的能源价格完全由国家控制。1982年实行双轨定价机制之后,行政定价才逐渐转向由市场调节定价。1990年,大约46%的煤炭、80%的原油是通过计划来分配的(G arbaccio,1995)。自20世纪90年代起,随着社会主义市场经济体制改革目标的确立,市场化改革的步伐加快,对于大多数商品,市场已取代计划成为主要的分配手段,包括较大数量的煤炭和石油分配从计划走向了市场。煤炭行业采取了“三年放开煤价,三年抽回补贴”的重大改革措施,决定从1993年起放开国有重点煤矿的指令性煤炭价格。1994年7月,国家又取消了统一的煤炭计划价格,除电煤实行政府指导定价外,炼焦用煤、建材用煤和化工用煤等电煤以外的煤炭价格全部放开。1994年5月,国务院决定终止石油行业的产量承包制,合并原油的计划价格和市场价格,取消了“双轨制”。同一时期,电力价格也进行了调整,实现城乡用电同价。

取消“双轨制”后,能源市场化改革继续推进。1998年,与石油行业重组一起,石油价格定价机制改为与国际油价接轨。但是,为了稳定国内市场价格,国家仍对成品油实行较严格的管制。“十五”时期以来,为了促进电力工业的发展和加速电价市场化的步伐,国家有关部门出台了《电价改革方案》。发电、售电价格由市场竞争形成,输电、配电价格由政府制定。“十五”期初,煤炭供需关系紧张,电煤价格过低,国家的电煤指导价格受到煤炭企业的抵制,2002年政府决定全部放开电煤价格,由供需双方确立合同价,但是政府并没有放开电价,重点合同电煤价格与市场煤炭价格差距仍然非常大。为了解决煤电矛盾,政府于2004年年底推出了煤电联动政策。煤电联动是缩小煤电矛盾的一个过渡办法,是一种价格定价机制,却仍然是典型的政府定价方式。

总体上看,虽然中国的能源价格改革滞后于其他经济领域的改革,但自上个世纪90年代以来,国内能源市场化与价格改革不断加速,市场化程度不断提高。2007年11月份成品油价格的上调,以及2008年6-7月份汽油、柴油、航空煤油、电的价格上调是中国能源价格改革的又一次推进。目前包括开征燃油税在内的新一轮能源价格改革即将进行,预计将对整个经济系统的能源效率改进以及当前的节能减排起到积极的促进作用。为了考察市场经济环境以及能源市场化改革背景下的能源价格对于中国工业化进程中能源效率的影响程度,我们以燃料动力类价格指数代表该变量。

2 模型、变量与数据

2.1 模型

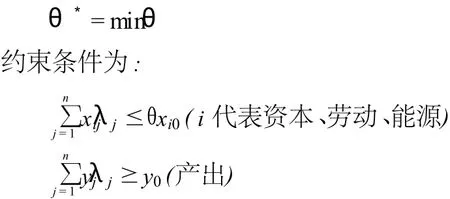

在DEA模型中,测度基于投入的技术效率的CCRDEA模型如下:

最优值θ*表明决策单元在既定产出下,所有投入的成比例缩减是可能的。该模型要求在充分发挥能源与其他投入之间互补效应的前提下,尽可能地按比例削减所有投入。如果模型中某种特定投入(如能源)的约束条件是非强制性的,这意味着在不减少产出或不增加其他投入的情况下,减少这种投入(如能源)是可能的。在考虑到投入冗余的情况下,用最优解条件下的目标能源投入除以实际能源投入可以得到测度能源效率的一种方法。我们将利用该方法得到的能源效率值记为γ*。

由于能源与其他要素之间的替代效应微弱是中国工业化进程中能源效率的主要特征之一,长期以来内化而成的刚性高能耗技术结构使得能源与其他要素之间的互补性较强。因此,上述模型的假设前提与中国的能源经济现实是非常吻合的。

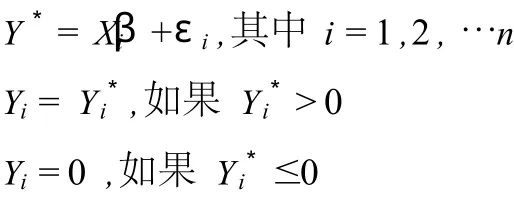

与大多数使用单位G DP能耗作为被解释变量的做法不同,我们利用基于非参数前沿的能源效率作为被解释变量。由于计算得到的能源效率为受限值(0,1],采用T obit回归方法来估计是合适的。该方法第一步采用DEA评估出决策单位的效率值,第二步以第一步中得出的效率值作为因变量,以影响因素等作为自变量建立回归模型。T obit回归模型属于因变量受到限制的一种模型,其概念最早是由T obit(1958)提出,然后由经济学家G oldberger(1964)首度采用,之后在很多方面得到了广泛应用。当因变量为截断值(Truncated)或受限值(Censored)时,需采用T obit回归模型。DEA得出的效率指数介于0和1之间,因此回归方程的因变量就被限制在这个区间。如果直接采用最小二乘法,会给参数估计带来严重的有偏和不一致。为此,第二步需要采用T obit回归分析。标准T obit模型如下:

Y*为潜变量(latent dependent variable),Yi为观察到的因变量,Xi为自变量向量,β为相关系数向量,εi为独立的且εi~N(0,σ),因此

2.2 变量定义及数据处理

在能源效率评价模型的应用中,我们假定中国各省以及工业部门的经济活动可以概念化为一种产出(即生产总值G DP)、三种投入(即资本K、劳动L、能源E)的生产技术。样本区间为1990-2006年。相关数据来源于各年《中国统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。

省际面板数据包括29省,其中将重庆市的数据合并到四川省,西藏以及港澳台地区因数据限制而未被纳入。13个主要工业省区是指黑龙江、江苏、山西、天津、山东、浙江、广东、河北、上海、辽宁、河南、湖北、福建。四大区域是指东北老工业基地、东部沿海、中部和西部。在省际和区域面板数据中,我们利用商品零售价格指数,以1952年不变价格,对各省G DP数据进行了缩减。能源投入使用各省每年的能源消费量来表示,已经折算成标准煤。资本存量采用永续盘存法(PIM)计算。人力资本存量用平均受教育年限和劳动力数量的乘积表示。

工业行业的考察样本为整个工业部门以及6个两位码工业行业,这些行业是能源消耗大户,包括钢铁、化工、建材、电力、石油加工、有色金属等6大高能耗产业。产出(y)采用分行业工业增加值指标(其中1990-1991年用工业净产值数据代替),并按“分行业工业品出厂价格指数”进行平减,换算成1990年不变价格。分行业的资本存量年均余额(K)采用永续盘存法来构建。劳动投入(L)用分行业的职工年平均人数代表。分行业的能源消费量(E)已折算成标准煤,极个别缺失数据用线性插值法补齐。关于省际和行业数据的详细处理情况见李世祥、成金华(2008)。

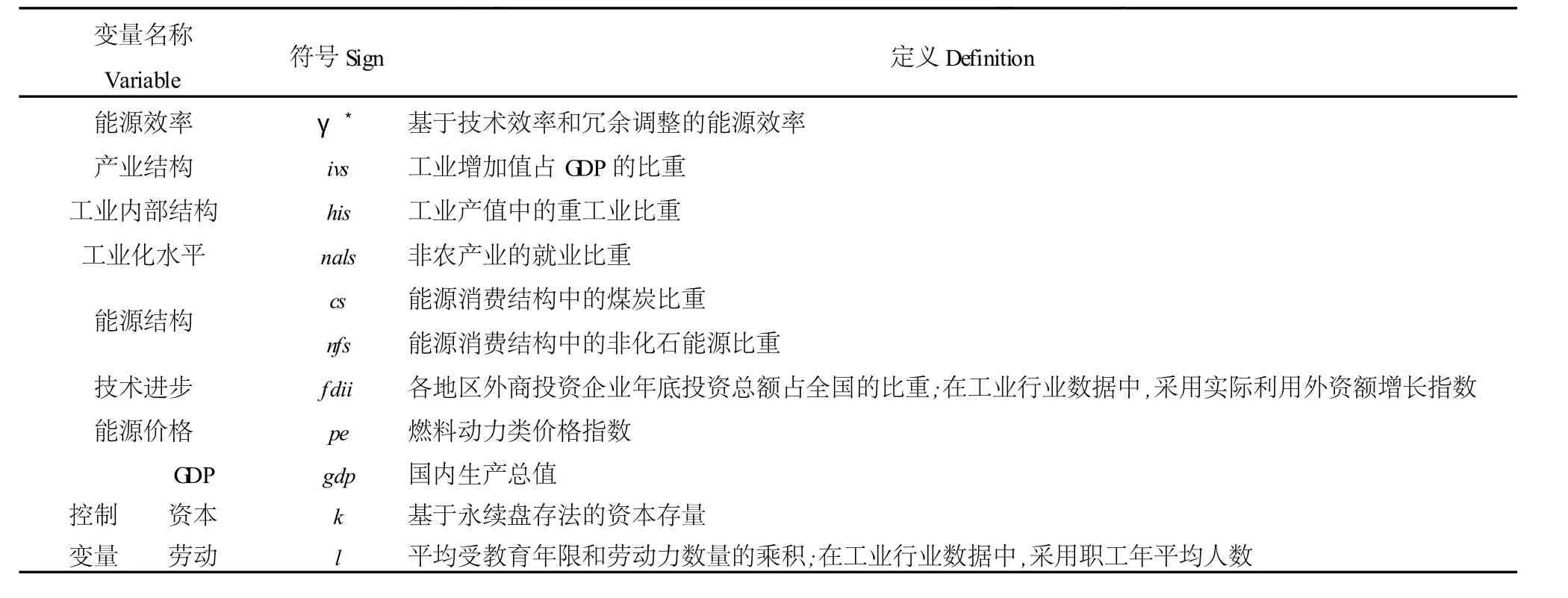

在对能源效率影响因素作用机理分析的基础上,我们从经济结构、技术进步、能源价格三个方面展开计量分析。解释变量包括产业结构、工业内部结构、工业化水平、能源结构、技术进步、能源价格。为了从多方面检验上述主要经济变量对能源效率的影响,我们分别利用1990-2006年省际、四大区域、13个主要工业省区面板数据,以及工业行业数据进行计量分析。在省际面板数据分析中,由于能源利用状况受地区经济规模、要素投入规模等宏观经济变量的影响,我们使用三个变量即G DP、资本存量(K)、劳动投入(L)作为模型的控制变量。相关变量的名称、符号及定义见表1。

表1 能源效率影响因素T obit估计的相关变量名称、符号及定义Tab.1 Variable,sign and definition about Tobit estimate of energy efficiency determinants

3 计量结果及解释

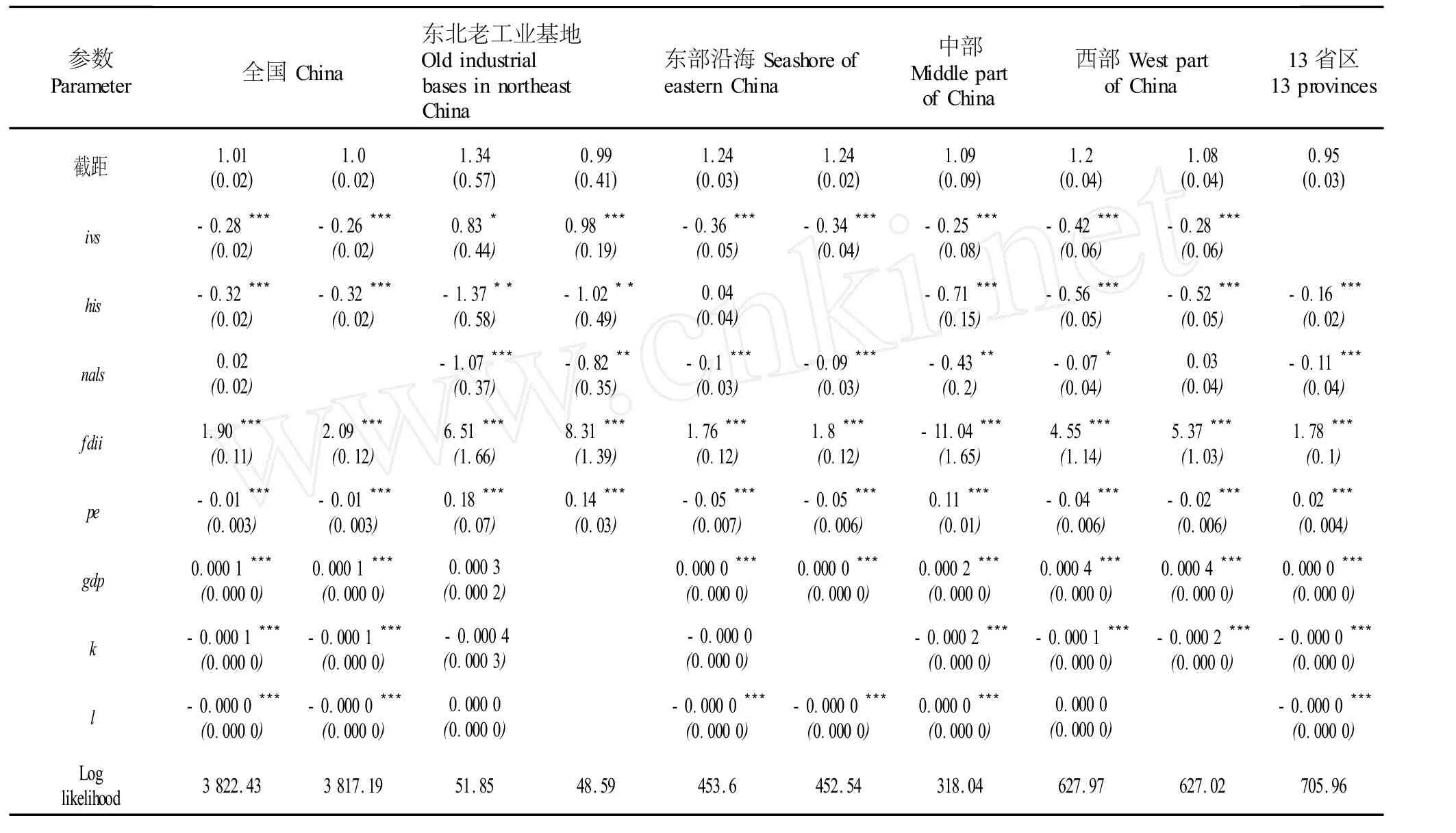

表2给出了解释全国29个省份以及几个主要区域能源效率变化的T obit估计值。基于工业行业数据的估计结果见表3。由于2000年是中国能源消耗特征发生变化的转折点,因此对全国以及几大区域分1990-1999年和2000-2006年两个阶段的数据进行分段回归是有意义的,估计结果见表4。

从总体上看,几种估计结果都具有良好的稳健性。从控制变量的估计系数来看,由G DP、资本存量(K)、劳动投入(L)所体现的经济规模,对能源效率的影响极其有限。基于所有估计结果的主要结论如下:

3.1 当前的经济结构特征不利于能源效率的提升

估计结果表明,中国典型的经济结构特征对能源效率具有显著的负向作用,不利于能源效率的提升。从全国看,产业结构(ivs)和工业内部结构(his)对能源效率的负向作用明显:工业增加值占G DP的比重每增加一个单位,将导致能源效率降低0.26-0.28个单位;重工业占工业的比重每增加一个单位,将导致能源效率降低0.32个单位。而全国的工业化水平(nals)变量未通过显著性检验,这可能是由于以非农产业比重衡量的工业化水平存在较大的区域差异性,从而在全国层次上未表现出明显的趋势性。

对于东北老工业基地,重工业比重以及工业化水平每增加一个单位将导致能源效率下降约1个单位。而该地区工业比重变量独特地表现出了对能源效率的正面影响,影响系数在0.83-0.98之间,这可能是由于在振兴东北老工业基地战略的推动下,该地区的工业结构出现了高端化趋势。东部沿海地区工业比重每增加一个单位,将导致能源效率降低约0.3个单位,工业化水平每上升一个单位也将引起能源效率下降约0.1个单位。中西部地区的产业结构、工业内部结构以及工业化水平对于能源效率的影响方向和程度基本一致,工业比重每上升一个单位将引起能源效率下降约0.3个单位,而中部地区工业化水平对能源效率的影响程度远大于西部地区。减少产业结构差异后的13个主要工业省区,其工业内部结构差异仍然导致了能源效率的差异,重工业比重的负向作用系数为-0.16,工业化水平的负向作用系数为-0.11。

表2 解释全国及主要区域能源效率变化的T obit估计结果Tab.2 T obit estimated results for explaining energy efficiency changes of China and its main regions

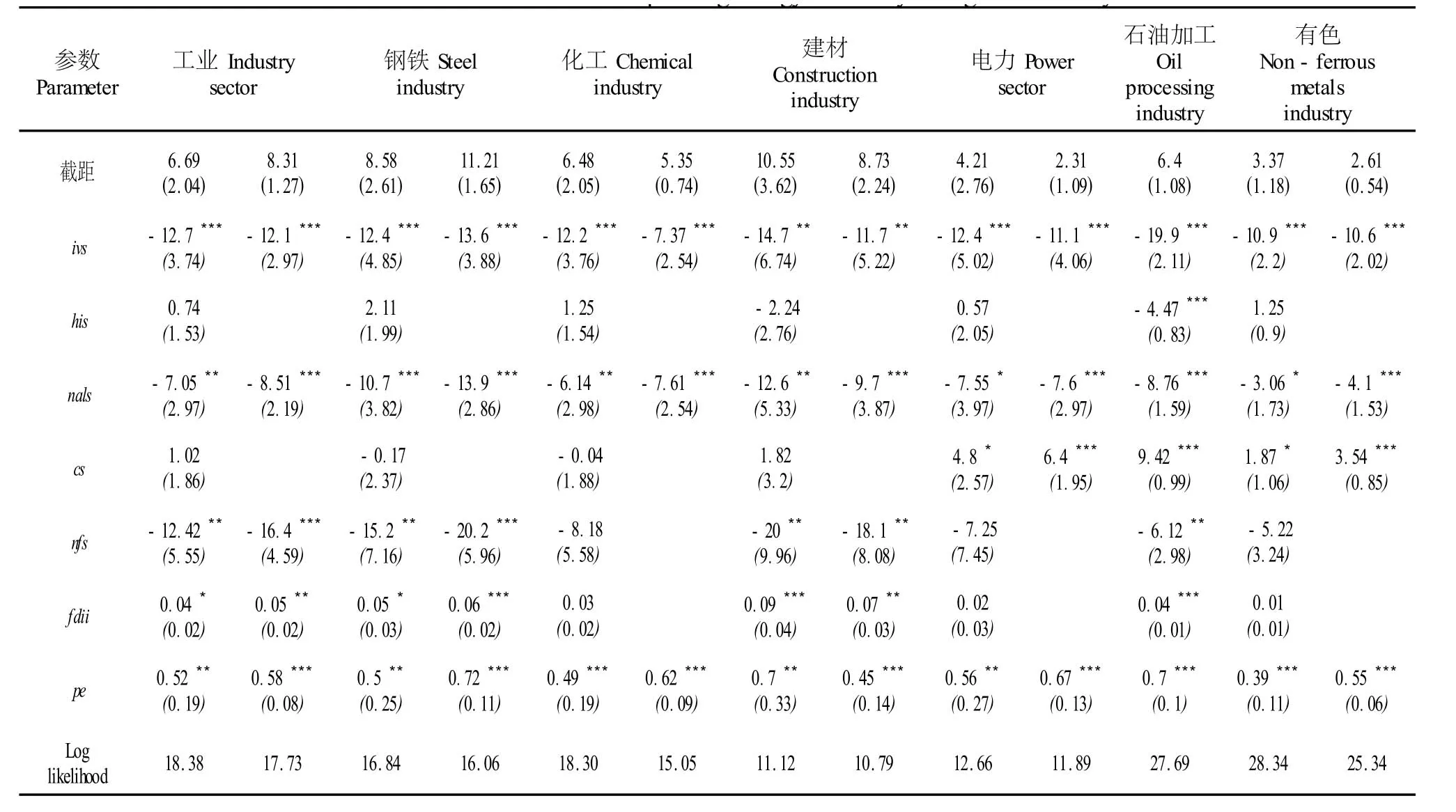

表3 解释工业行业能源效率变化的T obit估计结果Tab.3 T obit estimated results for explaining energy efficiency changes of industry sector

表4 解释全国及主要区域能源效率变化的T obit分段估计结果Tab.4 T obit estimated results of piecewise regression for explaining energy efficiency changes of China and its main regions

从耗能大户——工业行业看,结果显示,产业结构(ivs)、工业化水平(nals)对于工业以及主要耗能产业的能源效率具有明显的负向作用。产业结构中的工业比重每增加一个单位将导致能源效率下降7-20个单位,影响系数较大的如钢铁、建材、电力、石油加工行业;工业化水平每提高一个单位将导致能源效率下降3-14个单位,影响系数较大的如钢铁、建材行业。由于高能耗产业是典型的重工业,长期以来中国的重工业比重维持在一个相对稳定的状态,导致工业内部结构(his)变量对工业行业能源效率的影响不显著。在估计结果中,煤炭比重(cs)要么是系数符号与预期相反,要么是未通过显著性检验,而非化石能源比重(nfs)的增加反而引起了工业行业能源效率的下降,这可能与刚性的高能耗技术结构有关。

除了农业剩余劳动力向非农产业快速转移以外,中国工业化的另一显著特点就是工业部门迅速扩张。1990-2006年间各省G DP中工业所占比重虽有缓慢下降的趋势但仍然维持在一个较高的比例,而且重工业比重呈不断增加的趋势,出现了“重新重工业化”的现象。中国工业部门扩张不是由自身的技术结构升级引起的,而是由重型化的高能耗产业投资膨胀引起的。这导致了中国在过去及未来相当长的一段时间内所具有的能源密集型工业结构与生产技术结构的特性。具有刚性且不断得到强化的高能耗技术结构使得生产中的能源不容易与其他要素进行替代,从而使工业行业以及全国整体上的能源利用呈现低效率的特征。

从分段估计结果看,2000年后中国典型经济结构特征对能源效率的负向影响程度在降低。一方面,东北老工业基地、东部沿海工业比重的增加在2000年前明显不利于能源效率的提高,而在2000年后明显有利于增加能源效率,意味着这些地区在2000年后开始注重工业结构的高端化,促使工业结构优化升级。另一方面,重工业比重对于能源效率的影响程度在逐渐减轻,如全国的影响系数由2000年前的0.94减少到2000年后的0.04,东北老工业基地的影响系数由2000年前的5.64减少到2000年后的0.49,中部地区由2000年前的1.74减少到2000年后的1.5,13个主要工业省区由2000年前的0.24减少到2000年后的0.1。这表明当前推行的科学发展、新型工业化道路等战略、产业结构以及工业内部结构调整政策对于能源效率的提升具有重要促进作用。2000年后工业结构高端化趋势已经初步显现,致使工业内部结构重型化程度有所降低,从而使得能源效率有明显提升的趋势。

值得注意的是,中西部地区2000年前工业结构对能源效率的负面影响大大小于2000年后。东部沿海2000年前的重工业结构效应不显著,2000年后的结构效应显著,西部地区却与此相反。西部地区2000年前工业化水平对能源效率的影响系数为正,而2000年后为负。这种变化态势可能与西部大开发、中部崛起战略的实施,以及近年来东部高能耗产业向中西部转移有关。

3.2 技术进步对能源效率具有显著的提升作用

结果显示,从全国范围看,技术进步每增加一个单位,将促使能源效率提升2个单位。该变量对东北老工业基地的影响最大,影响程度为6-8个单位。对西部地区的影响次之,系数为4.6-5.4;对东部沿海及主要工业省区的影响程度也在1.8个单位左右。有趣的是,该变量对中部地区的影响系数为负,可能与中部地区承接产业转移的角色有关,这意味着在中部崛起战略、特别是在建设资源节约型、环境友好型社会的实验区背景下,承接产业转移中如何避免高能耗、高污染产业向中部地区集中是值得研究的课题。

从工业行业看,技术进步每增加一个单位将使得整个工业部门能源效率提高0.04-0.05个单位。该变量对建材行业的影响最大,系数在0.07-0.09之间,钢铁行业次之,在0.05-0.06之间,石油加工业为0.04。

这里的技术进步指的是广义技术进步。在本文的实证估计中采用外商直接投资来代替该变量,因而估计结果主要反映的是国外技术以及所蕴含的观念、方法、制度对中国能源效率的影响。在中国改革开放以及工业化进程中,这方面的影响是相当重要的。在研究中,有的采用R&D、专利数量、教育质量等指标来反映技术进步变量,也是重要的研究视角和方法,但这些变量在过去及现在的较长时期内并未占主导地位,增强自主创新能力尚需时日。在改革开放以来的较长时期内,中国主要从国外引进技术,有利于发挥后发优势和比较优势,这种方式应该持续到自主创新能力提高后、引进技术不再有比较优势为止。

从分段估计结果看,技术进步对能源效率的作用在减弱,影响系数由2000年前的1.9减少到2000年后的0.72。东北老工业基地由2000年前的26.11减少到2000年后的1.05。西部地区在2000年后却变成负数了,中部地区在2000年前后都为负数,这可能与这些地区引进的主要是高能耗技术产业有关。而东部沿海地区和13个主要工业省区,其技术进步对能源效率的正向促进作用在逐渐增加,特别是东部沿海地区的增加幅度在1个单位左右,这可能与东部沿海地区近年来加强工业技术结构升级和自主创新能力建设有关。

3.3 能源市场化改革有利于能源效率的改进

对于省际和区际数据,从能源价格(pe)的估计结果看,全国及几大区域都通过了显著性检验,但只有东北老工业基地、中部地区以及13个主要工业省区的系数符号与预期相同,能源市场化改革与能源价格的合理提升对于这些地区的能源效率具有明显的正向促进作用。

从工业行业数据的估计结果来看,能源市场化改革对于工业以及主要耗能行业的能源效率具有一致的显著促进作用。对于整个工业部门,能源价格的影响系数在0.5-0.6之间;对钢铁行业的影响系数在0.5-0.7之间;化工行业为0.5-0.6;建材行业为0.45-0.7;电力行业为0.6-0.7;石油加工业为0.7;有色金属行业为0.4-0.55。

由于中国迫切需要节能减排,要使现阶段中国资本与能源之间出现替代关系从而提高能源效率,那么从根本上来讲要提高能源价格,只有提高能源价格才能引导节能技术的大量使用,从而弱化长期以来内化而成的高能耗技术结构。

从分段估计结果来看,能源价格对于能源效率的影响没有明显的差异。虽然能源的市场化改革在逐步推进,能源价格在逐步合理化,但由于能源与资本、劳动等生产要素之间的相对比价还是无法体现出能源的相对稀缺性,导致能源价格对能源效率的提升作用在短期内没有明显体现出来。

4 基本结论

在本文中,我们结合中国的历史、发展阶段以及能源经济的实际,提出了中国工业化中能源效率影响因素的分析框架。对处于经济转型、体制过渡、工业化、城镇化推进阶段的中国来讲,我们需要集中关注经济结构、技术进步、能源市场化改革等重要经济变量对能源利用及其效率的影响。从能源效率影响因素的作用机理来看,经济结构与工业化阶段密切相关,对能源效率的影响是一个长期的过程。而在经济结构相对稳定的短期内,技术进步是提升能源效率的重要因素。在市场经济条件下,能源价格是提高能源效率的长期而稳定的激励机制。这与当前的能源效率影响因素研究缺少简明而合理的分析框架有一定程度的区别。进一步,我们选取多个样本,基于T obit计量模型的实证检验结果发现:①中国典型的经济结构特征对能源效率具有显著的负向作用,不利于能源效率的提升;②技术进步对能源效率具有显著的提升作用;③能源市场化改革有利于能源效率的改进。

上述基本结论意味着节能减排的政策重点必须立足于长期,谨慎采用单纯的节能降耗这种行政命令式的短期策略,重点采用基于激励机制的治理策略,弱化长期以来形成的高耗能技术结构,引导节能环保型技术的创新与扩散。

(编辑:于 杰)

References)

[1]Garbaccio R F.Price Reform and Structural Change in the Chinese Economy:Policy Simulations Using a CGE Model[J].China Economic Review,1995,(6):1-34.

[2]G oldberger A S.Econometric Theory[M].New Y ork:John Wiley&Sons,Inc,1964.

[3]Kambara T.The Energy Situation in China[J].The China Quarterly,1992,(131):608-636.

[4]Richard G N,Adam B J.and Robert,N.S.The Induced Innovation Hypothesis and Energy-saving Technological Change[J].The Quarterly Journal of Economics,1999,(3):941-975.

[5]T obin J.Estimation of Relationship for Limited Dependent Variables[J].Econometrica,1958,(26):24-36.

[6]李世祥,成金华.中国主要工业省区能源效率分析:1990-2006年[J].数量经济技术经济研究,2008,(10):32-43.[Li Shixiang and ChengJinhua.Analysis on the Energy Efficiency about Main Industrial Provinces in China:1990-2006[J].The Journal of Quantitative&Technical Economics,2008,(10):32-43.]

[7]李世祥,成金华.中国能源效率评价及其影响因素分析[J].统计研究,2008,(10):18-27.[Li Shixiang and Cheng Jinhua.Study on the Energy Efficiency of China and its Determinants[J].Statistical Research,2008,(10):18-27.]

[8]李世祥,成金华.中国工业行业的能源效率特征及其影响因素——基于非参数前沿的实证分析[J].财经研究,2009,(7):134-143.[Li Shixiang and Cheng Jinhua.The Energy Efficiency Feature of Industrial Sectors in China and Its Influencing Factors[J].Journal of Finance and Economics,2009,(7):134-143.]

[9]齐志新,陈文颖,吴宗鑫.工业轻重结构变化对能源消费的影响[J].中国工业经济,2007,(2):35-42.[Qi Zhixin,Chen Wenying and Wu Z ongxin.Effect of Light-heavy Industry Structure Changes on Energy Consumption[J].China Industrial Economy,2007,(2):35-42.]

[10]魏楚,沈满洪.结构调整能否改善能源效率:基于中国省级数据的研究[J].世界经济,2008,(11):77-85.[Wei Chu and Shen Manhong.Can Structure Change Improve the Energy Efficiency?An Empirical Study Based on Provincial Data[J].The Journal of World Economy,2008,(11):77-85.]

[11]易纲,樊纲,李岩.关于中国经济增长与全要素生产率的理论思考[J].经济研究,2003,(8):13-20.[Y i Gang,Fan Gang and Li Yan.A Theoretical Analysis on Economic Growth in China and T otal Factor Productivity[J].Economic Research Journal,2003,(8):13-20.]

AbstractThe article intends to explore main factors about energy consumption and its efficiency during Chinese industrialization.According to theory analysis,we point out that economic structure,technical progress and energy market-oriented reform are three mainfactors.Economic structure is closely related with industrialization stage,and has long term influence on energy efficiency.In the short term of stable economic structure,technical progress is fundamental element to upgrade energy efficiency.Under condition of marketing economy,price is long-term and stable stimulating policy to upgrade energy efficiency.Based on penal data and industry data of inter-province,four regions,and 13 main industrial provinces,our results show that the three main variables have significant influence on energy efficiency during proceedingof Chinese industrialization.It implies that the government should adopt more incentive governance strategy and upgrade the technologyfor weakening the rigid technology structure of high consuming energy.

Key wordsindustrialization;energy efficiency;determinants;China

Structural Shift,Techlogical Progress,Energy Price and Energy Efficiency

CHENG Jin-Hua1LI Shi-xiang2

(1.School of Economics and Management,China University of Geosciences,Wuhan Hubei 430072,China;

2.Lab of homeland Resources Security and legal Environment,China University of Geosciences,Wuhan Hubei 430072,China)

F062.2

A

1002-2104(2010)04-0035-08

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.04.007

2010-01-28

成金华,博士,教授,博导,主要研究方向为资源产业经济、能源战略与政策。

*该文受教育部新世纪优秀人才支持计划项目(No.NCET-06-0661)和教育部人文社科研究项目(No.06JA790108)的资助。