低碳城市发展实践与发展模式*

2010-09-28刘文玲

刘文玲 王 灿

(清华大学环境科学与工程系,北京 100084)

低碳城市发展实践与发展模式*

刘文玲 王 灿

(清华大学环境科学与工程系,北京 100084)

气候变化问题是本世纪人类面临的最严峻的挑战之一,发展低碳经济为应对气候变化提供了新的机遇。低碳城市是低碳经济的主要组成部分,国内已有许多城市提出建设低碳城市的构想并进行了一些尝试,然而发展低碳城市的高度热情背后,存在着一定的盲目性和无序性,城市需要依据自身发展特征选择适宜的低碳发展模式。本文在对国际低碳城市发展实践和国内城市的相关探索进行综述的基础上,总结出现有低碳城市实践所遵循的四种发展模式,包括综合型“低碳社会”目标模式和低碳产业拉动、“低碳支撑产业”、示范型“以点带面”三种过渡模式。中国需要探索一条工业化进程中的低碳转型路径。低碳城市的建设需本着发展优先的原则,重点关注经济结构的调整,并在结构调整过程中探索新的经济增长点。现阶段城市可以通过建设低碳示范区摸索转型经验。低碳产业拉动和“低碳支撑产业”模式的选择则需要因地制宜。而无论采用何种过渡模式,城市都应注重低碳理念在全社会的渗透,以长远的战略眼光辅以合理的城市规划向综合型“低碳社会”的目标迈进。

低碳城市;低碳社会;低碳产业;低碳支撑产业;发展模式

在应对全球气候变化的大背景下,向低能耗、低排放、低污染的低碳经济转型已经成为世界经济发展的大趋势。对于正处在快速工业化和城市化进程中的中国,转变经济增长方式,走低碳发展道路,无疑是协调经济发展和应对气候变化之间关系的根本途径,也是提高国际影响力的战略举措。

随着城市人口的不断增长和规模的日益扩大,城市作为经济发展主要推动力的作用日趋明显。然而,城市也是能源消耗和温室气体排放的主体,全球化背景下的城市发展正面临着贫困、住房短缺、交通拥堵、资源匮乏、环境退化等一系列问题,特别是由温室气体排放量增加所导致的气候变化问题尤为严峻[1]。发展低碳经济,建设低碳城市,能够为城市建设提供一条新的发展路径,不仅可以达到减少温室气体排放的目标,还会为城市发展带来新的机遇。发展低碳经济已逐步成为21世纪城市可持续发展的重要内涵[2]。

低碳城市,指以低碳经济为发展模式及方向,市民以低碳生活为理念和行为特征,城市管理以低碳社会为建设标本和蓝图的城市[3]。目前国外在低碳城市的规划和建设方面做出了很多努力,出台了一系列促进低碳城市建设的行动法案。国内多个低碳城市的试点工作也已经逐步展开,已有保定、上海、贵阳等多个城市提出了建设低碳城市的构想。尽管如此,我国城市目前的低碳实践仍处于尝试性的阶段,过于零散,尚未形成系统的低碳经济发展框架,往往是将低碳城市建设简单等同于新能源开发利用、循环经济、节能减排等内容,仅停留在城市发展低碳经济的层面,争相打造低碳“名片”,缺乏系统性的安排[4]。然而,低碳城市建设不是简单地贴标签,而是需要通过低碳技术的创新,经济结构的优化,消费模式的转变等方式来实现经济的低碳转型,城市需要探索出符合自身特征的低碳发展路径。因此,整合目前的低碳经济发展实践,总结提炼现有低碳城市实践活动所遵循的发展模式,将为我国城市探索适宜的低碳转型路径提供借鉴,为低碳发展的有序性和系统性奠定基础。

1 国际上低碳城市的发展实践

低碳经济的概念,最早于2003年由英国政府在《能源白皮书》中提出[5]。而随之国际上众多城市也展开了以温室气体减排、构建低碳社会等为基本目标的实践活动。

英国是低碳城市规划和实践的先行者。碳信托基金会与能源节约基金会联合推动了英国的低碳城市项目(Low Carbon Cities Programme,LCCP)。首批3个示范城市(布里斯托、利兹、曼彻斯特)在LCCP提供的专家和技术支持下制定了全市范围的低碳城市规划①Carbon Trust and Energy Saving Trust.The Low Carbon Cities Programme.www.lowcarboncities.co.uk。伦敦市在低碳城市建设方面更是起到了领跑者的作用。2007年,伦敦市长利文斯顿发表《今天行动,守护将来》(Action T oday to Protect T omorrow)计划,提出了在2025年使CO2排放量相比1990年水平减少60%的目标。《伦敦气候变化行动计划》(London Climate Change Action Plan)在其不同的行动与方案中制订了许多具体措施和目标,致力于解决诸如绿色家园、商业、能源效率和运输等问题[6]。

伯明翰曾经作为英国工业革命中心盛极一时,但随着资源的枯竭和产业转移逐渐走向衰落。经过漫长的城市更新和产业转型努力,最终发展成为一座富有文化内涵的会议、展览和商业旅游城市。伯明翰的成功转型得益于产业定位明确,将发展第三产业服务业,发展金融、咨询、零售、会展等行业作为重点,培育创意园区,建设知识城市,还成立了自己的文化产业区,利用大学孵化高科技企业。类似的城市如美国的波士顿,作为美国最早完成工业化、最先发生传统制造业外迁的地区之一,发展知识密集的新兴产业部门成为波士顿摆脱产业转移困境的重要选择,目前已经在波士顿的128公路区形成高技术企业密集的产业区,其知名度仅次于硅谷[7]。

作为《京都议定书》的发起和倡导国,日本提出打造低碳社会的构想并制定相应的行动计划。东京政府于2007年发表《东京气候变化战略——低碳东京十年计划的基本政策》,定下2020年相比2000年减少温室气体排放25%的目标。其基本政策涵盖推动企业减排、减少居民生活浪费、政府设施节能、减少交通二氧化碳排放等方面[8]。东京市在城市规划中还侧重考虑住宅的节能和环保等要素。

丹麦哥本哈根分两个阶段实施低碳城市战略。第一阶段目标是到2015年将全市二氧化碳排放在2005年基础上减少20%,第二阶段是到2025年将排放量降为零。推出50项措施建设低碳城市,涉及大力推行风能和生物质能发电,实行热电联产,推广节能建筑,发展城市绿色交通,鼓励市民垃圾回收利用,依靠科技开发新能源新技术等方面②http://www.china.com.cn/fangtan/zhuanti/2009-07/08/content-18092404.htm。

此外,国际上很多城市在积极应对气候变化以及在“绿色城市”的建设方面积累了先进的经验。如柏林已经制订了有效的气候变化战略和能源战略,通过热电联产来实现节约能源和减少温室气体的目标;编制太阳能地图册,用以管理太阳能应用与节能减排效果监控③柏林推出太阳能地图.http://solar.nengyuan.net/2009/1009/11176.html。西班牙巴塞罗那推出“能源改进计划2002-2012”,增加可再生能源的使用(特别是太阳能),减少了非可再生能源的使用,该计划包括促进政策、示范项目、法律与管理手段,并将能源措施纳入到城市发展中。瑞典的马尔默将威斯特拉汉能建设为一个新的碳中和居民区。有1 000个家庭的能源供应来自可再生能源。100%的可再生能源方程是基于一个年度周期,也就是说在一年中的某些时候,城市辖区借助于城市系统,在其他时间,威斯特拉汉能地区用其能源盈余来供应能源系统。这一概念的重要组成部分是较低的建筑能源使用,城市密度和可持续的交通对这些活动进行辅助[6]。

2 国内低碳城市的发展探索

目前国内已经进行了很多低碳城市建设的探索,多集中于战略规划的研究以及示范城市、示范园区或示范项目的探讨。

2008年,世界自然基金会启动了“中国低碳城市发展项目”,以期推动城市发展模式的转型,保定和上海是首批试点城市。气候组织于2008年推出“城市低碳领导力”项目,通过实施该项目,推动国家和地方的相关政府部门以及工商企业、科研机构、新闻媒体等利益相关方,共同构建中国城市低碳领导力体系,发展低碳经济。

国内许多城市纷纷开展了低碳发展的试点实践[9]。如位于中国第三大岛崇明岛的上海市东滩地区,正着手打造东滩生态城,该生态城有望成为世界上第一个碳中和区域。在新城中,热能和电力将通过风能、生物质能、垃圾发电和城市建筑物上的太阳能光伏发电直接获得;为满足燃料电池的需求,将建立全国第一个氢能电网;建筑物均采用环保技术;步行、自行车、燃料电池公交车等将是人们的出行方式④上海东滩生态城总体规划设计.http://www.chla.com.cn/html/c185/2009-05/35013.html。再如保定市,提出建设“中国电谷”的概念,依托保定国家高新区新能源和能源设备产业基础,打造光伏、风电、输变电设备、高效节能、电力自动化等七大产业园区。“中国电谷·低碳保定”已成为保定产业发展与城市建设的新亮点与新品牌[10]。

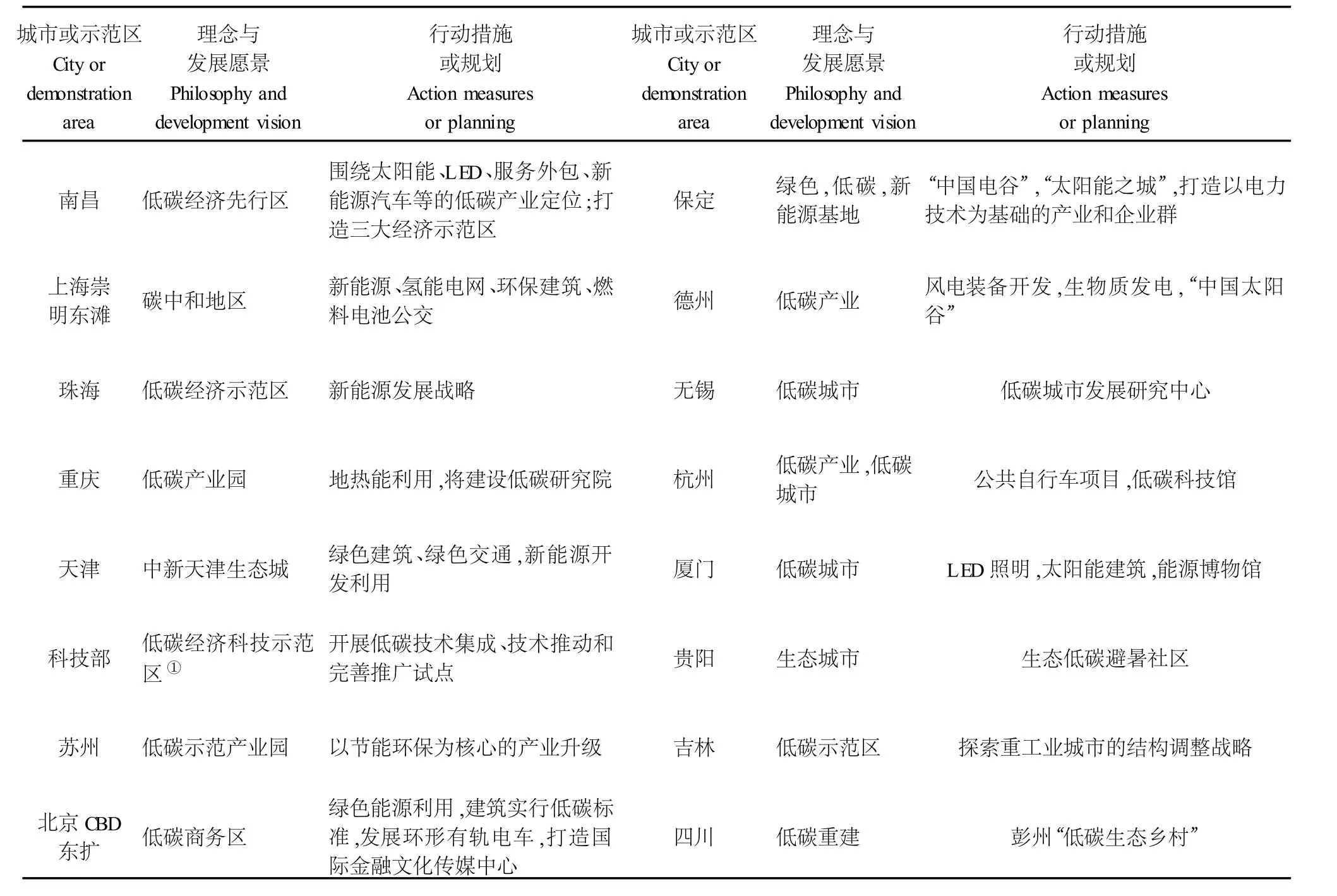

随着人们对低碳发展的认同,越来越多的城市提出建设低碳城市或示范区的理念,开始依托自身的资源、产业特点探索适宜的发展方式。表1列示了目前国内典型城市针对低碳城市建设提出的发展愿景和已经采取的行动措施或制定的规划。尽管众多的地区开始低碳发展的尝试,而发展程度却参差不齐,发展模式也各式不一,大到国家级、省级的低碳示范区,小到低碳乡村、低碳社区,部分地区打造综合型的低碳规划,部分地区则重点致力于新能源、低碳产业的发展。这些城市或地区的低碳发展经验及其推广价值还有待实践的检验,其存在的问题也需要在发展中不断加以解决,但无论如何,它们在低碳城市的探索中将为中国其他城市的低碳发展提供借鉴。

3 低碳城市发展模式总结

综合上述国内外低碳城市发展实践综述的结果,我们发现,城市的资源禀赋、产业基础与所在国家、地区的发展战略不同,不同的城市也选择了各式各样的低碳发展模式。总体来讲,国际城市相对探索出了更为有效的低碳发展模式,而国内城市的发展实践更多还处于尝试性阶段,相对比较零散,主要集中于低碳园区示范,低碳产业选择和新能源开发利用等方式的探索。综合各种发展实践,我们将目前城市低碳发展方式归纳为以下四种模式,各种模式的典型范例城市如表2所示。

3.1 目标模式——综合型“低碳社会”

我们将英国、日本、丹麦等国家成功实现低碳转型的城市发展方式定义为综合型“低碳社会”模式,该种模式几乎关注城市经济发展的方方面面,从能源供给到能源消费的各个领域,包括新能源开发利用、绿色建筑、环保交通、低碳消费模式等各个层面。该类城市多是工业化后期城市,具备良好的经济转型基础,如伦敦、东京、丹麦等城市。

3.2 过渡模式

低碳城市的建设需要建立一个综合的“低碳社会”,然而任何经济的低碳转型都不是一蹴而就的,更多的城市需要选择一个切入点或一个领域来优先发展。综合以上国内外低碳城市的发展实践,本文归纳如下三种低碳城市建设的过渡模式。

表1 国内低碳城市发展探索Tab.1 Exploration of domestic low-carbon city development

3.2.1 低碳产业拉动模式

所谓低碳产业,是指相对能源密集型产业而言,能够以相对较少的温室气体排放实现经济产出的行业,多指知识密集型和技术密集型产业。国际上部分城市的低碳转型,采用低碳产业拉动的方式,即城市发展以某种或某类低碳产业发展为核心,逐步弱化其他行业的发展,最终形成产业结构相对较单一的低碳发展模式。典型的范例如伯明翰和波士顿,前者以文化产业或创意产业为发展核心,后者选择发展低碳高科技产业,均通过构建知识型城市实现低碳发展。

3.2.2 示范型“以点带面”发展模式

在城市经济发展低碳转型的初期,多个城市选择先建设示范区的形式,探索先进的发展理念和转型经验,进而以点带面带动整个城市的低碳发展。典型的城市如阿拉伯联合酋长国在建的马斯达尔生态低碳城,即探索建立一个“零碳排放”的生态园区①Zero-carbon city planned for UAE.http://www.lowcarboneconomy.com/community-content/-low-carbon-news/668/zero-carbon-city-planned-for-uae。该种模式也是国内城市普遍尝试的一种方式,如重庆建设低碳产业园,科技部成立“低碳科技示范区”,探索低碳技术发展扩散的有效途径。

3.2.3 “低碳支撑产业”发展模式

我们将为低碳产业发展提供支撑的行业定义为低碳支撑产业,该类产业可能本身并不是低碳的,如风机制造,太阳能利用所必须的多晶硅制造、光伏设备制造等,这些设备的生产实际上是高耗能的,然而又是上述可再生能源开发利用所必须的。在全国甚至全球低碳经济发展的视角下,这类产业虽然是耗能的,但为低碳经济发展做出了重要的贡献,也是低碳经济发展中必要且重要的环节。因此,我们将发展“低碳支撑产业”的城市也作为低碳城市发展过渡模式的一种,尤其是在全国进行低碳城市发展探索的初级阶段,这类城市发挥着至关重要的作用。而该类产业的发展,也为城市自身的经济增长、经济结构调整、经济增长方式转型奠定了一定的基础。

除此以外,还存在众多的城市开始进行其他方面低碳发展的尝试,但多是重点关注低碳发展的某一方面,如大力开发利用可再生能源,开始改善交通体系,开发低碳建筑等,本文将这类城市定义为低碳发展的初级阶段,尚没有形成相对较成型的低碳发展体系。尽管国内低碳城市建设如火如荼,但大多数城市也只是处于这种摸索性阶段,仍需要探索出合理的适合自身特征的发展模式。

4 中国低碳城市发展模式探讨

综上,尽管国内城市已经进行了许多有益的尝试和初期的探索,但毕竟处于起步阶段,尚没有摸索出明确的发展路径。国外低碳城市的发展模式与规划设计理念,为我们提供了很多借鉴经验,然而中国的低碳城市不能完全遵循发达国家的低碳城市模式。同发达国家不同,中国的低碳城市建设不是后工业化的低碳发展,同时中国的发展具有其独特性,产业结构升级、行业能源效率的提高等应该作为中国低碳城市发展的重要组成部分。因此,中国的低碳城市建设还需要我们不断的探索和创新[11]。

表2 低碳城市发展模式范例Tab.2 Examples of low-carbon urban development patterns

4.1 中国需在低碳发展中探索新的经济增长点

低碳转型为中国经济的发展带来了挑战也提供了新的机遇,低碳城市的建设需要以低碳经济为载体,在低碳转型过程中探索新的经济增长点。中国需要探索一条工业化进程中的低碳发展之路,不可能以牺牲经济发展为代价,而低碳城市定位也不可能以温室气体排放的绝对量减排为目标(如英国、日本的低碳城市)。中国的低碳城市发展,需要以经济发展与保护气候的协调为目标,因此,发展优先是中国低碳城市发展的现实途径[12]。然而,对于工业化进程中的中国,要实现低碳发展,结构调整是重中之重。低碳城市建设需要不断优化经济结构,在这个过程中通过低碳产业的选择来控制和减缓温室气体排放并培育新的经济增长点。

4.2 推动低碳产业的发展是经济转型的关键

推动低碳产业的发展有利于促进城市经济的低碳转型并带来新的经济增长。发展低碳产业各城市也各有侧重,不同的城市依据自身发展特征和比较优势的不同,可选择低碳产业拉动模式或低碳支撑产业发展模式。

有条件的地区可以采用低碳产业拉动模式。具有独特资源或产业优势的地区可以依据自身禀赋和发展特征选取低碳产业,如发展教育产业,建设知识城市,发展高新技术产业,发展低碳旅游业等,最终形成产业结构相对单一但能够低碳发展的城市状态。如桂林等旅游型城市,即可以依托自身的旅游资源,科学开发利用,以旅游业及其配套服务业为发展核心拉动城市的低碳转型。当然,构建低碳型产业结构也仅是城市建设的一部分,要实现真正的低碳发展,必须在建筑、交通、消费模式等方方面面融入低碳理念。

低碳支撑产业发展模式则需谨防重复建设。发展低碳支撑产业是低碳经济发展和低碳城市建设的基础,如保定、德州的新能源装备制造业为国内甚至国际的新能源开发做出了重大的贡献。但城市的选择必须要依据自身的资源禀赋条件与产业发展优势,避免盲目跟风,同时要有长远的规划和发展愿景,短期内的产业选择也要为未来的经济转型搭建基础;结合国家发展战略,及时掌握市场动向,避免重复建设;另外,该类产业的建设,必须注重技术水平的提高,避免成为高耗能的“世界加工厂”。

4.3 低碳示范区建设为城市低碳发展探索方向

推动低碳示范,探索低碳城市发展的有效模式,可以为城市低碳发展指明方向。相比国际上的低碳城市,中国的城市具有一定的特殊性,因此中国的低碳城市发展需要逐步探索有效的合理的发展模式。而示范型的发展模式,将为城市的全面发展提供经验借鉴甚至教训,该种模式也是国内开始普遍运作的一种方式,探索出成功经验后如何将园区或示范区的发展经验扩展到城市甚至更多相似的地区,将是示范发挥作用的关键。对于一些综合型城市,可以申请建立低碳发展示范区,开展规划与政策试点,探索可复制到全市的低碳发展经验。

4.4 注重低碳理念的渗透,构建综合型低碳城市是最终

目标

低碳经济转型是必须也是必然,在这个转型的过程中抢占先机是提高城市核心竞争力的关键。长远来看,低碳城市建设需要构建一个综合型的低碳社会,如上所述,涵盖经济、社会的方方面面,包括低碳的能源结构,低碳的工业、建筑、交通运输业,低碳的消费模式,低碳技术支撑等[13]。城市建设需注重低碳理念在全社会各个领域的渗透,以经济转型带动社会转型,而低碳社会的建设也将为经济的低碳转型提供保障。同时,城市规划对于城市发展起着长期的结构性的作用,合理的城市规划是低碳城市建设的基础和关键[14]。因此,综合型的低碳城市是城市发展的最终目标,无论采取何种过渡模式,都需要辅以长远的综合发展战略和合理的城市规划,在城市建设规划过程中构造未来的低碳发展蓝图。

5 结 论

任何城市都具有其独特性,中国的城市要走低碳发展道路,是在城市化和工业化进程中的一种全新探索,更需要探索适合自身的发展路径,依据城市的资源特征和产业优势选择适宜的发展模式。本文总结了低碳城市建设的几种模式,研究发现,国际低碳城市建设多侧重综合低碳理念的深入,以综合型低碳城市为规划目标;而国内低碳城市的发展探索则多集中于低碳示范、低碳产业以及低碳产业装备制造等发展模式的探讨上。

建设低碳城市已经成为城市经济发展的大趋势,而发展模式的选择对城市发展战略、规划的制定起着决定性作用。对于处在快速工业化、城市化进程中的中国,更需要探索一条独特的低碳转型路径。①中国的城市需在低碳发展过程中探索新的经济增长点,本着发展优先的原则,逐步优化经济结构;②在经济结构调整的过程中,选择适宜的低碳产业,打造完整的低碳产业链条,将为经济发展提供新的契机;③通过低碳园区、社区示范,探索有效的低碳发展模式,可以为城市的低碳发展探索方向;④城市建设需注重低碳理念的渗透,构建综合型低碳城市是城市发展的主要目标。

城市的低碳转型是个不断创新的过程,还有更多的发展理念与方式有待我们进一步的研究探讨,尤其是将低碳转型路径或发展模式的研究与城市类型和特征相结合,这些研究对低碳经济发展和低碳城市的建设将具有重要的借鉴意义。

(编辑:刘照胜)

Reference)

[1]顾朝林.城市与区域规划研究[M].北京:商务印书馆,2008.[Gu Chaolin.Study ofUrban andRegionalPlanning[M].Beijing:Commercial Press,2008.]

[2]中国科学院可持续发展战略研究组.2009中国可持续发展战略报告——探索中国特色的低碳道路[M].北京:科学出版社,2009.[Study Group of Sustainable Development,Chinese Academy of Science.China Sustainable Development Strategy Report 2009-China’s Approach T owards a Low Carbon Future[M].Beijing:Science Press,2009.]

[3]2050中国能源和碳排放研究课题组.2050中国能源和碳排放报告[M].北京:科学出版社,2009.[Study Group of China Energy and Carbon Emissions.2050 China Energy and CO2Emissions Report[M].Beijing:Science Press,2009.]

[4]殷耀,赵仁伟,齐海山,等.我国低碳城市建设需防“大跃进”现象[J].经济参考报.2009-09-07(007).[Y in Yao,Zhao Renwei,Qi Haishan,et,al.China’s Low Carbon Urban Construction Need to Guard Against“Great Leap Forward”[J].Economic Information Daily.2009-09-07(007).]

[5]Department of Trade and Industry.Energy White Paper:Our Energy Future-Create a Low Carbon Economy,London:TSO,2003.

[6]Urban Frontrunners-Cities and the Fight against G lobal Warming.http://www.eea.europa.eu/articles/urban-frontrunners-2013-cities-and-thefight-against-global-warming.

[7]周国梅,唐志鹏,李丽平.资源型城市如何实现低碳转型[J].环境经济.2009,(10):31-36.[Zhou Guomei,Tang Zhipeng,Li Liping.How to Achieve a Low Carbon Transition for Resource-based Cities[J].Environmental Economy.2009,(10):31-36.]

[8]T okyo Metropolitan G overnment,T okyo Climate Change Strategy:A Basic Policy for the 10year Plan for a Carbon-minus T okyo,June 2007.

[9]戴亦欣.中国低碳城市发展的必要性和治理模式分析[J].中国人口、资源与环境.2009,(3):12-17[Dai Y ixin.The Necessity and G overnance Model of Developing Low Carbon City in China[J].China Population Resources and Environment.2009,(3):12-17.]

[10]庄贵阳,谢倩漪.低碳经济转型的国际经验与发展趋势[A].见:王伟光,郑国光.应对气候变化报告(2009)[M].北京:社会科学文献出版社,2009.[Zhuang Guiyang,Xie Qianyi.International Experience and Development Trends of Low Carbon Economy Transition[A].In:Wang Weiguang,Zheng Guoguang.Annual Report on Climate Change Actions 2009[M].Beijing:Social Sciences Academic Press(China),2009.]

[11]刘志林,戴亦欣,董长贵,齐晔.低碳城市理念与国际经验[J].城市发展研究.2009,(6):1-7.[Liu Zhilin,Dai Y ixin,Dong Changgui,Qi Ye.Low Carbon City:Concepts,International Practice and Implications for China[J].Urban Studies.2009,(6):1-7.]

[12]庄贵阳.低碳经济:气候变化背景下中国的发展之路[M].北京:气象出版社,2007.[Zhuang Guiyang.How Will China Move T owards a Low Carbon Economy?[M].Beijing:Meteorological Press,2007.]

[13]付允,马永欢,刘怡君,牛文元.低碳经济的发展模式研究[J].中国人口·资源与环境.2008,(3):14-19.[Fu Yun,Ma Y onghuan,Liu Y ijun,Niu Wenyuan.Development Patternsof Low Carbon Economy[J].China Population Resources and Environment.2008,(3):14-19.]

[15]付允,汪云林,李丁.低碳城市的发展路径研究[J].科学对社会的影响,2008,(2):5-10.[Fu Yun,Wang Yunlin,Li Ding.Routes to Low-Carbon Cities[J].Impact of Science on Society,2008,2(5):5-10.]

[16]辛章平,张银太.低碳经济与低碳城市[J].城市发展研究,2008,(4):98-102.[Xin Zhangping,Zhang Taiyin.Low Carbon Economy and Low Carbon City[J].Urban Studies,2008,(4):98-102.]

[17]谢军字,郝东恒,谢雯.我国发展低碳经济的思路与对策[J].当代经济管理,2008,(12):1-7.[Xie Junan,Hao Dongheng,Xie Wen.Ideas and Countermeasures of Developing Low Carbon Economy[J].Contemporary Economy&Management,2008,(12):1-7.]

AbstractClimate change is one of the most serious challenges of human beings in this century,and developing low carbon economy provides new opportunities for addressing climate change.As a major component of a low carbon economy,low carbon city development has aroused a high degree of enthusiasm in China,whilst it have blindness and disorder;thus cities need to explore appropriate development patterns in accordance with their features.Based on a review on international and domestic practice of low carbon city construction,this article concludes four kinds of development patterns in practice of low carbon cities,including synthesized“low carbon society”as a target model,and three transitional patterns:low-carbon industry as drivingforce,“low-carbon supporting industry”,and“point to surface”as the model.China needs to explore a low carbon transition path in the process of industrialization,and the construction of low-carbon city should focus on economic structural adjustment in line with the principle of development in priority and explore new economic growth points.A low carbon demonstration area could help city to get experience no matler what,while low carbon industry as drivingforce and low-carbon to supporting industry patterns should be choosen according to local conditions.However,transitional patterns are adopted,cities shouldfocus on the spreadingof low carbon ideas and accomplish the target of a low carbon society with a long-term strategic vision and a reasonable comprehensive urban planning.

Key wordslow carbon city;low carbon society;low carbon industry;low-carbon supporting industry;development pattern

Practice and Patterns of Low Carbon City Development

LIU Wen-ling WANG Can

(Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

TE122

A

1002-2104(2010)04-0017-06

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.04.004

2009-11-18

刘文玲,博士生,主要研究方向为气候变化与低碳经济。

王灿,副教授,主要研究方向为气候变化和系统分析。

*国家“十一五”科技支撑项目(No.2007BAC03A04)资助。